唐代弟子像法服的横披式上衣

2023-05-30张含悦

张含悦

内容摘要:传统的佛衣与僧衣主要由三衣构成,即大衣、上衣、下衣,此外还常着僧祇支(唐称“掩腋衣”)。伴随北齐法上改革,佛像和弟子像都出现了新的法服披覆方式——内着僧祇支、上衣覆搭双肩、大衣右袒式披覆。这种披覆方式在甘肃、河南、四川等地的部分弟子像上还发生了一些变化,即出现了横披式上衣,炳灵寺石窟的唐代窟龛中尤其多见,又可依据是否覆搭右肩分为两种。相应地,在横披式上衣之内又着由掩腋衣和覆肩衣缝合而成的縫合式偏衫,与此基础上还出现了交领式偏衫。这种横披式的上衣和相应偏衫的出现,是三衣中的上衣在汉地僧衣中最后的形式,是天竺传统的三衣在传入中国后经历本土化过程中的重要一环。

关键词:弟子像;上衣(郁多罗僧);偏衫;炳灵寺石窟;莫高窟

中图分类号:K879.41 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2023)02-0011-08

The Draped Uttarasanga on Statues of Buddhas Disciples from

the Tang Dynasty

—With the Statues and Murals of Buddhist Cave Temples for Reference

ZHANG Hanyue

(School of Archaeology and Museology, Peking University, Beijing 100871)

Abstract:Traditional Buddhist attire mainly consisted of three items, Samghati, Uttarasanga and Antarvasaka. Besides these, a robe that draped slantingly over the left shoulder called a Samkaksika, which later appeared during the Tang dynasty known as yanyeyi掩腋衣. According to changes made by Master Fashang at the time of the Northern Qi dynasty, new ways of donning Buddhist vestments also came to appear on the statues of the Buddha and his disciples around this time. Notable changes can be seen on statuary depicting Buddha's disciples in Gansu, Henan and Sichuan, and the additional style of draping Samghati horizontally became especially common in the Tang dynasty caves and niches of the Binglingsi Grottoes, which led to the appearance of a new kind of monks robe in China called a pianshan偏衫that was sewn together from a Samkaksika and fujianyi覆肩衣 and worn beneath Uttarasanga. This later evolved into a cross-collared pianshan that became characteristic of later Chinese attire. The emergence of Uttarasanga that were draped horizontally over the left shoulder and the development of pianshan was the final form of Uttarasanga ever to appear in Chinese Buddhist garments, and these changes in style mark an important step in the Sinicization of traditional Indian Buddhist dress in China.

Keywords:statues of Buddhas disciples; Uttarasanga; pianshan; Binglingsi Grottoes; Mogao Grottoes

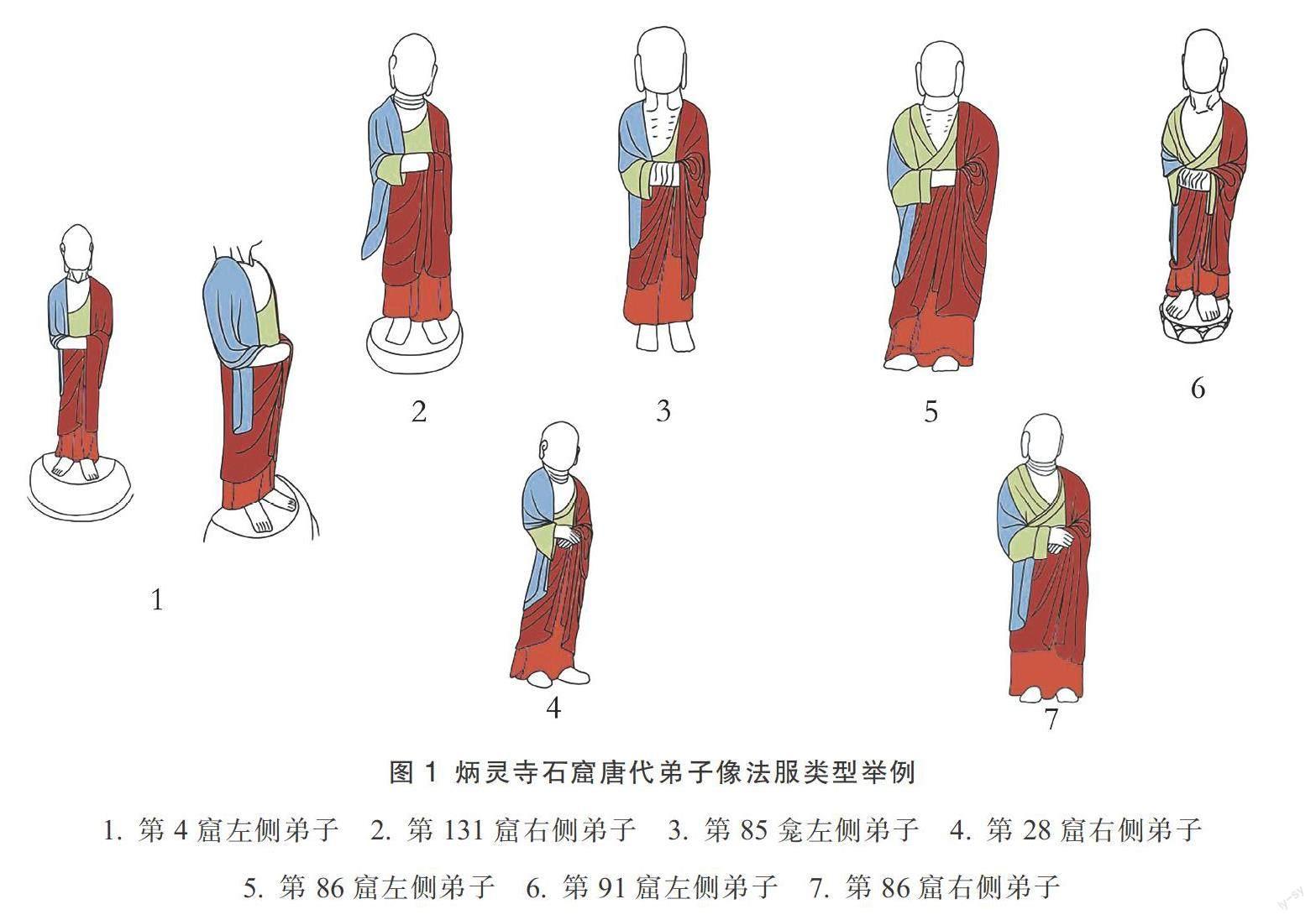

天竺传统的沙门法服以三衣{1}为主,即三块尺寸不同、未经缝制的布,自外向内分别称为大衣、上衣和下衣,这一点佛衣与僧衣皆如此。在佛教东传和中国化的过程中,法服的披覆方式和搭配多次发生变化,例如北魏孝文帝改革后形成的褒衣博带式大衣等。以往中外学者的著述大多围绕佛衣展开[1][2]。中土现存的造像和壁画中,佛像及弟子像往往还内着僧祇支(唐代称为“掩腋衣”)。现存实物中,僧衣的披覆方式相较佛衣更是多样化。“内着掩腋衣、上衣覆搭双肩、大衣作‘右袒式披覆”,是唐代佛像和弟子像很常见的一种样式,形成于北齐法上改革前后[3]。而笔者在炳灵寺石窟调查期间注意到,当地唐代洞窟中有几种弟子像的上衣披覆方式在此基础上有所变化(图1{2})。这种变化少见于佛像,却在河南、甘肃、四川等地的唐代弟子像上均有表现。相比“上衣覆搭双肩、大衣作‘右袒式”的披覆方式,这些造像有一个共同的变化,即上衣(图1中蓝色部分)衣角在右臂处向内绕、贴体侧垂下。

一 唐代弟子像的横披式上衣

以往学者对弟子像法服中搭于右臂并向内绕的这一层少有特别关注,于其归类尚无公论。笔者认为这一层应属于上衣。以炳灵寺第24龛佛右侧弟子为例(图2[4]),该像清楚地表现出了僧衣不同层次之间的关系——最内层着交领衫,其上一层绕右臂,最外层作右袒式披覆的大衣。而唐代道宣曾说“着七条,当令横披,共衣领齐,直下臂上半覆肩膊”[5],其中的“七条”即上衣。作为初唐影响极大的律学家,道宣所说应当能够说明当时的僧人法服仍应具备上衣,且横披。此外,通过前文的整理,可以看到唐代弟子法服中上衣披覆方式的变化过程——从上承北齐的覆搭双肩到将上衣绕搭右臂,最后演变为独立于三衣之外的“横帔”。因此,将图1的蓝色部分认作上衣更合适,笔者暂依据其特点及上引文献,将其称为“横披式”,属于上衣的一种披覆方式。

至于图1中的绿色部分,则是于上衣之内贴身穿着的,有掩腋衣、缝合式偏衫和交领式偏衫三种。所谓“缝合式偏衫”,乃是偏衫的最初样式。对此,北宋元照说:“(寄此略辨祇支覆肩二衣)初制意者,尼女报弱,故制祇支,披于左肩,以亲袈裟。又制覆肩,掩于右膊,用遮形丑。是故尼众必持五衣。大僧亦有畜用,但是听衣耳……此方往古并服祇支,至后魏时,始加右袖,两边缝合,谓之偏衫,截领开裾,犹存本相。故知偏衫左肩,即本祇支,右边即覆肩也。”[6]元照所弘律学与唐代道宣的南山律一脉相承,故关于唐代弟子像法服其著述仍有相当的参考价值。“覆肩”,据道宣“而大圣本制三衣,西方但有此衣,余无别服。故文云但三衣也。后有覆肩、裿支之服,相亦畟方。故《僧祇》云:长四肘、广二肘是也。元制所兴,本唯尼众,今僧服着僭通下位”[7],可知覆肩衣起初是为尼众所设{1},后来佛允许阿难也穿着{2},因而逐渐由比丘尼推广至比丘,成为僧装的一种。故知最初的偏衫没有领,仅由覆盖左肩的掩腋衣和覆盖右肩的覆肩衣缝合而成。体现在造像上的实例不多,如炳灵寺第28窟佛右侧弟子(图1-4),胸口并未表现领,只能看到最内层袒右的掩腋衣,但其右臂却加一袖。这样的造像在炳灵寺不止一例,看似不合理,但若非工匠雕凿之误,该特殊样式或许仅能以“缝合式偏衫”来解释,即于最内层掩腋衣上加一右袖——体现在造像上时,右袖的肩膊部分为上衣所遮盖,故仅露出右小臂部分的袖口。而交领式偏衫则是由其演变而来,有领有袖,几乎已完全是汉式的 “衫”,同样起到内衣的功能。笔者暂将这两种内层僧衣名为“缝合式偏衫”和“交领式偏衫”。

二 唐代弟子法服的分类:以上衣披覆方式为中心

就目前所见,作为唐代弟子像法服的一大类,“大衣作‘右袒式披覆”又可据其上衣的披覆方式细分为两类,即上衣覆搭双肩、“横披式”上衣;后者又可据是否覆盖右肩分为两小类。每一类最内层所着又有三种——掩腋衣、“缝合式偏衫”(由掩腋衣与覆肩衣缝合而成)、“交领式偏衫”。稍晚,又在此基础上出现了进一步汉化的新形式,自外向内分别是右袒式大衣、横帔(或由不覆盖右肩的横披式上衣演变而来)、交领大袖衫和交领式偏衫,分类见表1。

A类披覆方式最为常见、延续时间长,即大衣作右袒式披覆、上衣覆搭双肩。尤其Aa类自北齐以降实例甚多,如莫高窟第244窟(隋末唐初)西壁南侧下部壁画中的弟子像(图3-1[8])。Ab类内着缝合式偏衫,如莫高窟第328窟西壁龛顶说法图中的弟子像(图3-2[9])。Ac类内着交领式偏衫,如莫高窟第225窟南壁龛内东侧壁画中的弟子像(图3-3[9]图版169)。

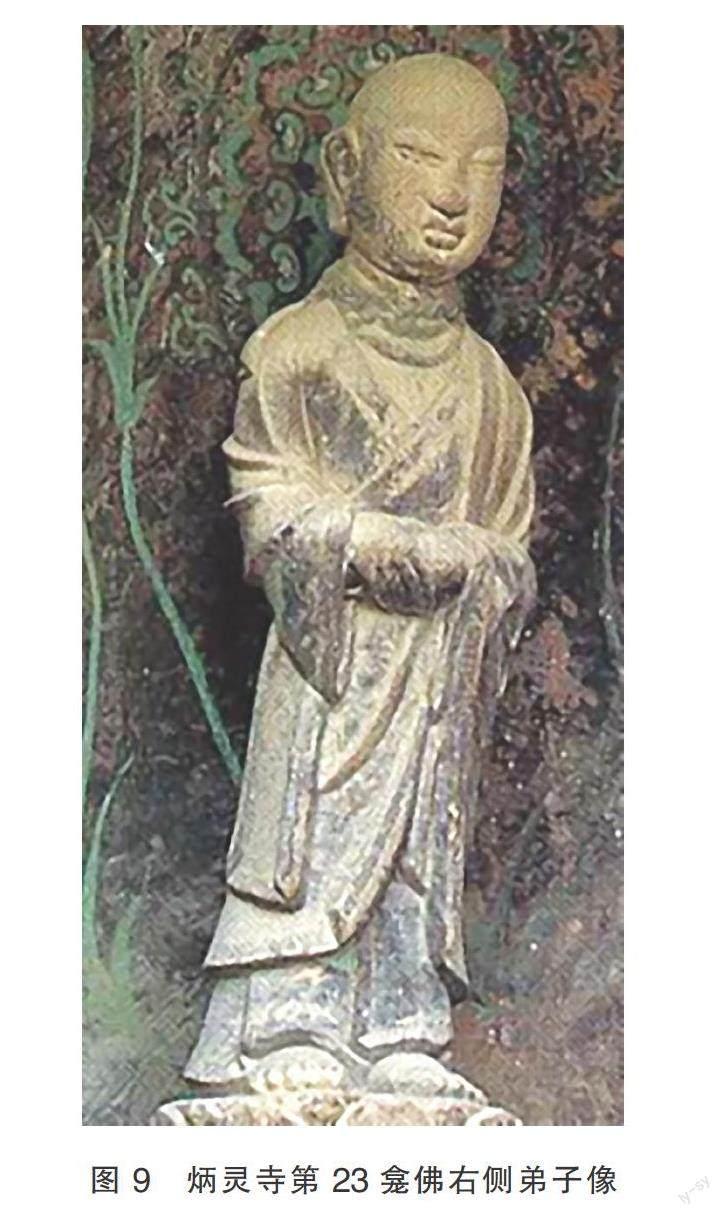

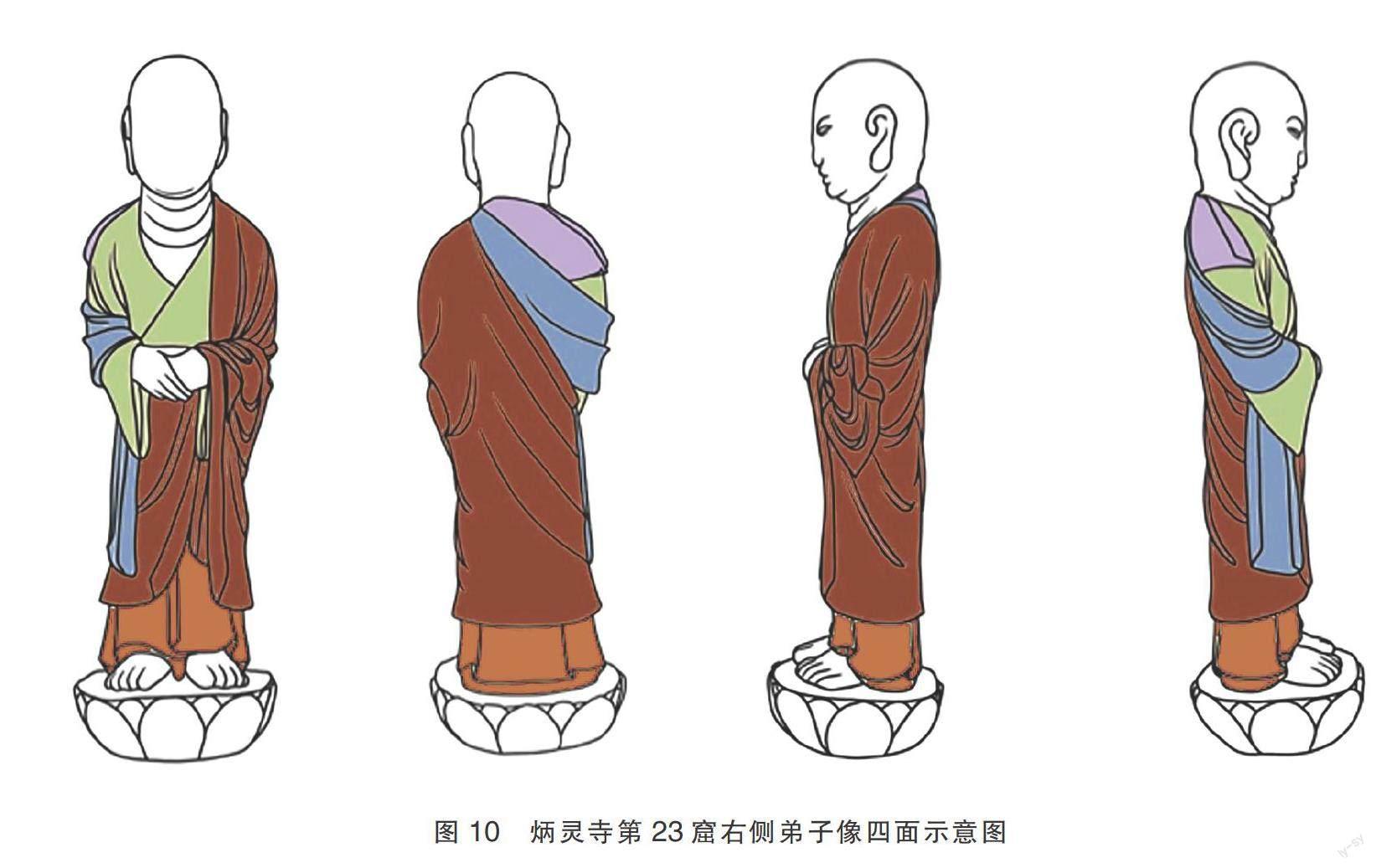

B类披覆方式,即大衣作右袒式披覆、上衣绕搭右臂,又可根据上衣是否覆盖右肩分为B-1和B-2两种。炳灵寺的唐代弟子像可以作为此类典型实例,数量可观{1}。其中,B-1a类的实例较少,如炳灵寺第4窟佛左侧弟子像(图1-1);B-1b类则很多,如图1-2、3、4。此外,类似的上衣披覆方式也见于龙门和川北的一些唐代窟龛中。如龙门石窟大卢舍那像龛正壁右侧一小龛雕刻一身侧身弟子像(图4[10]),可从右侧面较清楚地看到其披覆方式——大衣作右袒式披覆,大衣之内的上衣覆搭双肩,且明显的右臂处向内绕、衣角贴体侧垂下。又如巴中石窟南龛第71龛佛右侧弟子像(图5[11]),内着交领式偏衫,上衣覆搭双肩、绕搭右臂,大衣作右袒式披覆,属于B-1c类;广元千佛崖第689窟佛左侧弟子像(图6[12]),内着掩腋衣,横披式上衣绕右臂、不覆盖右肩,大衣作右袒式披覆,属于B-2a类,此类很少见。而B-2b类披覆方式的实例则更多,如莫高窟第 328窟西壁龛内南侧弟子像(图7[9]图版116),以及炳灵寺第86窟两侧弟子像、第91窟右侧弟子像(图1-5、6、7)。唐高宗时期大卢舍那像龛的这身弟子像属于B-1类,但同样的披覆方式在龙门石窟极少见,反而多出现在炳灵寺和川北石窟,或许可以推测后者是对初唐时期出现在洛阳的新样式经过选择、发扬的样式{1}。至于常见的B-2b类,则多见于莫高窟盛唐洞窟,可能是在此前基础上对B类样式进一步成熟化、固定化的处理。此外,在B-2b类的基础上还出现了一种新的样式,即在交领式偏衫和不覆盖右肩的横披式上衣之间另加了一层披于肩背的覆肩衣。这种样式龙门石窟、莫高窟、炳灵寺等处均有发现。如龙门石窟第1019龛南壁弟子像(图8)、莫高窟第45[9]图版130、328窟(图7)西壁龛内南侧弟子像等,这种披覆方式出现于唐代。炳灵寺第23窟右侧保存完好的圆雕弟子像(图9[4]图版128)也属此类:从侧面和背面可以清楚地看到他的法服层次与披覆方式。笔者绘制了这身圆雕像的四面示意图(图10)。图中深红色部分无疑是右袒式大衣。如前所述,蓝色部分为不覆盖右肩的横披式上衣,绿色部分为交领式偏衫,橘红色部分为下衣。那么,处于偏衫之上、上衣之下、披于肩膊的紫色部分,则很可能是覆肩衣,原因有二:

第一, 元照曾说:“今人迷此,又于偏衫之上复加覆肩,谓学律者,必须服着。但西土人多袒膊,恐生讥过,故须掩之。此方袄褶重重,仍加偏袖,又覆何为。纵说多途,终成无据……覆肩祖师累斥,坚持不舍,良以弊风一扇,历代共迷……今则侥幸,而妄服者滥矣。(据此乃斥内无偏衫、单覆者耳。若今重覆,彼时既无,不涉言限。且单覆犹为侥幸,况今重覆非法何疑。)”[6]901 他又说:“但世人不识偏衫即是祇支、覆肩二物,故复于其上重更覆耳。当知偏衫右边即是覆肩,但顺此方缝合两袖、截领开裾、犹存本相,岂不然耶?今有坚执重着者,应须问。曰:覆肩本为露膊故令覆之,子今内有衫袄、上有偏衫有何露处,苦欲更覆?”[14]可见至北宋时期,覆肩衣及偏衫的概念及其源起已為多数人所混淆,故“又于偏衫上复加覆肩”,虽然元照明确反对,但这种披覆方式早已成风气,以至于“祖师累斥、坚持不舍……历代共迷”。

第二, 前述“佛听阿难着覆肩衣”之事多见于汉文佛籍,而前举敦煌及炳灵寺之例皆为佛右侧弟子像,即所表现的都是阿难。故推测此部分当为覆肩衣,可能作为阿难的一个特征体现于造像上{1}。

至于C类披覆方式则确实出现较晚,莫高窟之实例多属晚唐。内层多着交领式偏衫,而原先绕右臂的上衣已经被另一层交领大袖衫所取代,即Ca类,如莫高窟第107窟西壁龛内北侧壁画中的弟子像(图11-1[15])。此外,还出现了于交领大袖衫上另披横帔的做法,即Cb类,如莫高窟第345窟甬道南壁供养比丘(图11-2[15]图版194)。

需要说明的是,上述三类唐代弟子像法服主要以上衣的披覆方式不同为标准进行区分,不包含断代意义。它们在时代上存在重叠和交叉,也并非简单地一一接续。但此间演变应当可以围绕上衣披覆方式变化的相互联系,出现和流行的时代也大致符合先后顺序。

三 结 论

伴随着佛教逐步中国化的过程,僧人法服也由通肩和袒右这两种最初的形式,增添了新的部分和披覆方式。唐代弟子像的法服相对南北朝时期更为复杂。在唐代,上衣虽作为三衣之一仍保留于弟子像法服中,但其在宗教和戒律方面的意义已经大过实际功能。随着缝合式偏衫逐渐演变为更加汉化的、有领有袖的交领式偏衫,上衣因法上改革而确立的覆盖右肩的功能逐渐减弱,直至演变为不覆盖右肩、仅横披并绕搭右臂的形式,这是佛教服装在汉化道路上的又一个标志。遮蔽右肩的功能转而由交领式偏衫承担。

到了晚唐,上衣的概念更趋模糊,最终被横帔和交领大袖衫所取代(后演变为直裰),进而于后世逐渐在汉地僧人的法服中消失。晚唐僧像身上另着的横帔,则是上衣在汉地僧衣系统中留下的最后一抹残影。但此前,尽管上衣仅绕搭在右臂处,也仍应将其认定为三衣中的上衣。

自佛教传入至今,我们可以清晰地看到天竺佛教三衣的传统逐渐弱化,最终消失于汉地僧服系统,完成了僧人法服的中国化。这一过程中,横披式上衣的出现无疑是承前启后的重要一环。

参考文献:

[1]费泳. 中国佛教艺术中的佛衣样式研究[M]. 北京:中华书局,2012.

[2]陈悦新. 5—8世纪汉地佛像着衣法式[M]. 北京:社会科学文献出版社,2014.

[3]李聿骐. 北朝石窟中弟子像法服初探[J]. 石窟寺研究. 2015:147-181,图19.

[4]甘肃省文物工作队,炳灵寺文物保管所. 中国石窟·永靖炳灵寺[M]. 北京:文物出版社,1989:图版130.

[5]道宣. 教诫新学比丘行护律仪[C]//大正藏:第45册. 大正一切经刊行会,1924-1935:871.

[6]元照. 佛制比丘六物图[C]//大正藏:第45册. 大正一切经刊行会,1924-1935:901.

[7]道宣. 释门章服仪[C]//大正藏:第45册. 大正一切经刊行会,1924-1935:838.

[8]敦煌文物研究所. 中国石窟·敦煌莫高窟:第2卷[M]. 北京:文物出版社,1984:图版173.

[9]敦煌文物研究所. 中国石窟·敦煌莫高窟:第3卷[M]. 北京:文物出版社,1984:圖版113.

[10]龙门文物保管所,北京大学考古系. 中国石窟·龙门石窟[M]. 北京:文物出版社,1992:图版130.

[11]巴中市文管所,成都市文物考古研究所. 巴中石窟[M]. 成都:巴蜀书社,2003:图版6,1.

[12]雷玉华,王剑平. 广元石窟[M]. 成都:巴蜀书社,2002:图版13.

[13]刘景龙,杨超杰. 龙门石窟总录:第陆卷[M]. 北京:中国大百科全书出版社,1999:图版277.

[14]元照. 四分律行事钞资持记[C]//大正藏:第40册. 大正一切经刊行会,1924-1935:364-365.

[15]敦煌文物研究所. 中国石窟·敦煌莫高窟:第4卷[M]. 北京:文物出版社,1984:图版172.