利用任务驱动开展“分担教学”

2023-05-30黄芳

【摘要】“分担教学”的思想最初来自陶行知先生倡导的“小先生制”,提出让儿童一边当学生,一边当“先生”,“即知即传人”。“分担教学”指教师创设情境、条件、环境、平台,让学生“分担”一部分教学任务、教学设计、教学评价、教学组织等,鼓励和启发学生积极主动地学习相关内容,以此促进学生的成长。

【关键词】任务驱动;分担教学;群文阅读;策略

笔者团队研究的“分担教学”,结合群文阅读《故都的秋》《荷塘月色》等课例,谈谈如何采用任务驱动的形式,促使“分担教学”的深入开展。

一、通读知意,提要钩玄基本认知

结合学生学习能力、学习基础、学习状态等多方面存在的差异,在“分担教学”过程中必须进行隐性分层,以任务为驱动,以“分担”为目标,促使学生对教学内容进行自发、深入的研学。这是第一步,不仅可以巧妙地达到隐性分层的效果,还能全方面激活每个学生参与课堂教学内容研学的深度和广度。

为此,在教学前,我们布置学生在通读两文的基础上,去查阅《故都的秋》《荷塘月色》相应资料,完成以下三个通读任务。

1.任务一:了解作者简介

比如郁达夫,曾从事文学创作活动,与郭沫若、成仿吾等人组织了“创造社”,并曾在北京大学、武昌师范大学、中山大学任教。1930年参加中国左翼作家联盟。抗日战争爆发后,赴武汉投入抗日救亡运动,并到新加坡积极宣传抗日,1945年9月被日本宪兵秘密杀害。朱自清,现代散文家、诗人、语文教育家、学者、民主战士。1925年任清华大学教授,创作转向散文,同时开始研究古典文学。1948年,因反对美国政府的扶日政策而参加拒绝接受美国救济粮的运动,同年,因病在北京逝世。毛泽东评价他“表现了我们民族的英雄气概”。

2.任务二:了解写作背景

写作背景是作者当时所处的一种社会环境,描述作者是处于什么样的心理状态和生活状态下写出来的文章,写作背景和作者简介是有密切联系的,学生了解这段写作背景,有助于增强他们对文章的深层理解。比如《故都的秋》是在1934年7月,郁达夫不远千里从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的秋“味”时写下的,此时他作为中国左翼作家联盟成员,也在参加抗日宣传之中。而朱自清的《荷塘月色》作于1927年7月,正值大革命失败,白色恐怖笼罩中国大地。这时,蒋介石叛变革命,中国处于一片黑暗之中。朱自清作为“大时代中一名小卒”,一直在呐喊和斗争,但是在“四·一二政变”之后,却从斗争的“十字街头”钻进古典文学的“象牙之塔”。

3.任务三:全文提要钩玄

通读全文需要了解全文的“纲要”,比如《故都的秋》中描述了北国的秋有哪些特点,用几个关键词来概括故都的秋的特点,作者又是通过哪些画面来描述这几个关键词的。比如《荷塘月色》中是怎样描述荷塘的月色和月下的荷塘?请举例说说作者在描述过程中,如何做到语言的巧妙运用?也可以要求學生用类似思维导图的形式进行提要钩玄,介绍文章大概。

这部分的课前通读,采用预习任务驱动,让学生带着明确的通读目标进行阅读,并进行提要钩玄,其中的读、知、意、析等环节,让每个学生共同分担;而其间因为个人能力和态度差异而导致深度的差异,可以通过教学的进一步“分担”来适当弭平。

二、细读入心,品味鉴赏精彩画面

1.任务一:通读展示、组内互评

这个任务的目标在于对第一个环节的自主通读效果进行简单点评,以小组为单位,汇报一下学生的通读效果。以《荷塘月色》为例,请大家汇报一下,哪些段落在描述荷塘月色?这些段落分几个层次?分别表现了荷塘月色的哪些特点?等等。

学生在展示自己通读成果的过程中,其他小组再做补充和完善,形式可以是文字,也可以是思维导图。比如在通读展示《故都的秋》的时候,部分学生呈现出的思维导图如图1所示。汇报是学生汇报,补充也是学生补充,点评还是学生点评,这个环节的“分担教学”停留在学生对文章基本内容、基本框架、基本意境的认知。

2.任务二:细品入味、深析入心

无论是《故都的秋》,还是《荷塘月色》,细读郁达夫笔下的秋,细品朱自清笔下的清华园的荷塘月色,都彰显了巧妙语言的无穷魅力。而这里的秋味、荷塘、月色都需要学生再通过细读、细品、深析来入味入心,进一步感受两篇散文的意境。

比如郁达夫就从五幅图中“摹绘”故都的秋,这种修辞手法把事物的外在形貌特征(包括声音、色彩、气味等)生动形象地形容出来,凸显了清、静和悲凉的秋。朱自清则采用比喻、通感、叠字等多种方法,使全文语言典雅,充满诗情画意,描述了别样的荷塘和月色。

“分担教学”需要在这个环节中进一步彰显学生的智慧与思维生长。此处我们需要让学生在思维的不断碰撞、交融等形式下,达成思维的循序渐进、由浅入深,达到润物无声的效果。

比如《荷塘月色》中哪些语句是采用了比喻?哪些采用了通感?哪些采用了叠字的方法?并说说这种表述的独特之处是什么?具体可以呈现在以下表格中。

比如应用通感的写景方法,即通过描写一类感觉的语句来描述另一种感觉。如下:

微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

这一处写荷香,“缕缕”是嗅觉感觉的长而细,时有时无,而作者则非常巧妙地将它转化为听觉上的歌声,这歌声不仅从远处传来,而且是在高楼之上,在这样一个静谧的夜色里,就更加显得若有若无,缥缈诱人,勾起无限的想象。

类似的分析与交流让学生对荷塘月色的层次感、立体感认知更深一层,也让学生的形象思维和抽象思维同步增强。

三、共读求异,整体深剖文本魅力

1.任务一:共读求异,剖析文本魅力

在前面对每篇文章细读的过程中,每位学生对文章有不同的理解,深度和广度都有一定的差异。为了让每位学生都能达成对文本的深层理解,感受文本的魅力,教师需要引领学生进一步深入剖析。比如在体验荷塘月色的过程中,很多学生对“正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人”这段文字的理解有别样的声音,有学生觉得这种比喻的修辞手法充分展现了荷花的美丽动人,还有学生则认为,在旧中国将“出浴的美人”来比喻荷花,其思想显然是不符合那个年代的,女同志别说出浴了,就是露出肚脐都要受批判。但是,正是因为这个差异的声音,让学生经过讨论感受到作者的表达手法,由不静到求静到得静到出静,回归现实,高于现实,也进一步感受到在旧中国,作者作为正直知识分子在苦难中徘徊前进的足迹。

2.任务二:纵向对比,共赏文本异同

在群文阅读的教学过程中,我们重点是要引领学生通过深度学习来真正提升阅读能力、养成阅读习惯,通过学习活动的深入领略大家风范,并逐渐学会借鉴、转化、應用,最终促进学生语言表达能力的提升。比如,在我们的学习中描写秋的散文、诗词很多,从古至今都有,此时我们就可以呈现给学生,或者引导学生自发回忆,并让学生进行对比、赏评,比如林语堂《秋天的况味》、老舍《济南的秋天》、欧阳修《秋声赋》等。

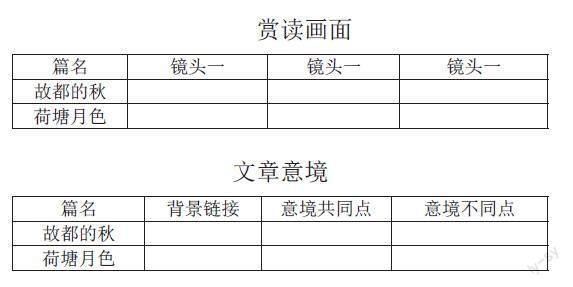

3.任务三:横向对比,两文魅力异同

群文阅读的对比是非常重要的,在“分担教学”的过程中,我们需要让学生通过自发的对比感受两篇散文的异同点,有表达方法上的异同,也有思想境界的异同等。为此,我们可以引导学生从多个维度进行横向对比,比如以下几个方面:

在这个环节,教师要引导学生从“学会怎么比?为什么要这样比?”来横向对比,此时对比重在方法的引导,也通过对比提升学生对文章的理解深度。这也对应在课前通读过程中,为什么要了解作者的简介和写作的背景,尤其是两位作者都蕴含着爱国主义情感和积极向上的人生态度和价值观,作者的思想境界值得学生学习。

四、共写求美,灵活应用表达能力

1.任务一:同景共写、学以致用

比如在学习两篇文章以后,我们就可以布置学生去完成一篇关于刚刚入校时看到我校荷花池的情境,用一段200字左右的文字将其表现出来。

这一作业的布置有其独特的用意,首先,学生所在学校也有一个荷花池,这一荷花池和清华园的荷花池有很多的差异,在不同学生眼中的荷花、池塘、背景等都是不一样的。其次,我们要描述的是入校时,这个时候对于每位新高一的学生来说也是不一样的,有喜有悲、有美有丑等,意境再次渗透到文章之中。

2.任务二:同景互赏、扬长避短

此环节是一个互相赏读、评价的过程,以小组为单位,分别赏读组内成员对同一景物的描写,并品读文章的好词好句,感悟文章中的意境,并推荐到全面互赏,学会通过客观合理的评价,达到扬长避短的效果。

“分担教学”旨在通过教师对教学内容和学生学情的深度把控,将教学的内容和任务渗透在课堂的各个任务中,让任务驱动促进学生学习的逐渐深入,让学习成为一种真正生长的历程。

【参考文献】

[1]朱振华,李恩.有容课堂·分担教学:基于高品质普通高中教学转型的校本化探索[J].中小学班主任,2022(10).

[2]黄芳.在发散思维可视化中实现“分担教学”[J].江苏教育,2020(12).