对麻醉飞针原始物理问题编制的思考

2023-05-30王磊郑妍侯恕

王磊 郑妍 侯恕

摘 要:选取一则麻醉飞针捕猴的新闻素材,从生活现象中提出生活问题,从生活问题中提炼物理知识,从物理知识中编制原始物理问题的同时,丰富其育人价值,并利用自组织表征理论检验编制的原始物理问题,在此基础上提出从生活现象中编制原始物理问题的思考与启示。

关键词:麻醉飞针;原始物理问题;生活現象;自组织表征理论

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2023)3-0060-4

原始物理问题的特点决定了其具有模型建构、科学推理、科学论证、质疑创新的科学思维价值[1]。在倍加重视学科核心素养、真实问题情境、跨学科融合实践的时代背景下,学生必备品格和关键能力的形成需要原始物理问题的参与。原始物理问题的编制有两种途径:一种是自下而上的编制方式,把一些符合标准的习题还原回原始物理问题;另一种是自上而下的编制方式,对生活中的物理现象、物理问题等进行文字描述,使其成为原始物理问题[2]。从生活现象中生成原始物理问题,需要教师细心观察日常生产生活中的物理情境,提炼物理知识。新闻报道、书籍杂志等媒体资源中就蕴含着丰富的物理知识,这些资源需要教师挖掘、开发,从而形成利于学生学习的原始物理问题。本文将通过一个原始物理问题编制的案例回答以下问题:教师如何发掘潜在的原始物理问题素材,如何处理间接经验素材,如何检验素材是否可靠。

1 从生活现象到原始物理问题

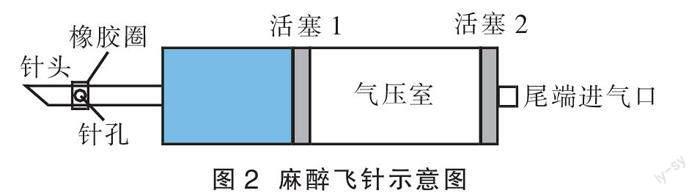

笔者浏览到一则利用麻醉飞针抓捕流浪猴的新闻,并对麻醉飞针的触发机制产生了兴趣。经询问发现,很多人并不了解麻醉飞针的触发机制,甚至认为其结构与普通注射器相同。麻醉飞针与常见的普通注射器的针头并不相同,其针头是闭合的,针孔开在针管单侧壁上,针管外壁套一个可移动橡胶圈堵住针孔(图1)。麻醉飞针击中目标后橡胶圈后移露出针孔,便可依靠橡皮筋的弹力或管内气压注射药剂。

为什么麻醉飞针击中目标后可以自行注射药剂?麻醉飞针是如何组装的?当我们提出这样的问题时,也就从对生活现象的观察进入对生活问题的思考了。为了完成原始物理问题的编制,我们需要从生活问题中进一步提炼出物理知识。麻醉飞针问题可以联系两个物理知识点:麻醉飞针发射的抛体运动以及注射药剂过程中压强与体积的关系。由生活现象到生活问题,再由生活问题到物理知识,现在我们可以尝试编制原始物理问题了。

2 麻醉飞针原始物理问题的编制

2022年4月29日下午,曾在南京市区内玩猫戏狗、闯进居民家中偷盗的网红流浪猴被抓获。动物救助志愿者在安全距离外发射麻醉飞针击中猴子,起初猴子不以为意,直接将飞针拔了出来,然后挠一挠后背,但最终还是昏迷过去,被志愿者抓住并送往红山动物园进行保护与观察。

问题一:志愿者持麻醉枪射击猴子,猴子感到危机立刻松手落下,志愿者发射麻醉飞针速度满足什么条件时,麻醉飞针总能击中猴子。

问题二:专业的麻醉飞针,前端针头是闭合的,针孔开在针管的中间,再利用橡胶圈套住针孔(图2)。后半段是负责注射的动力系统,用其他针筒向气压室充入足量的压缩气体。击中目标后,橡胶圈后移,压缩气体推动针管活塞1完成注射。

组装麻醉飞针时,用另一个注射器吸取一定剂量的麻醉剂,从前端注射到飞针的药剂室中,再固定上针头。此时,飞针尾部活塞2仍可自由移动,气压室中的压强为大气压强。然后,用空注射器从尾端开口向气压室中注入空气,气压室内部压强增大,活塞2被压紧在边缘,使得空气无法回流,形成封闭的空间。请问在组装时,空注射器推杆至少要推入多少长度,才能使得麻醉飞针组装成功?

3 对麻醉飞针原始物理问题编制的思考

3.1 秉持生态化思想的原始物理问题编制

石尧、何平(2016年)总结归纳原始物理问题的来源有亲身经历的直接经验、媒体资源的间接经验、日常生活用品提取、物理实验,并提出以生态化思想统摄的科学性、探索性、开放性、隐晦性、趣味性原始物理问题编制原则[2]。

大量的原始物理问题取材于生活实例、图书课本、影视素材、习题还原等,足见原始物理问题取材来源之广泛。本文原始物理问题取材于新闻素材,属于挖掘间接经验中的物理知识。本着科学性的原则,尊重客观事实,查阅麻醉飞针的构造及触发机制;本着探索性的原则,点明气体压强在麻醉飞针注射中的作用,但与涉及的物理知识还有一定距离,力求学生自主探索、推理、演绎;本着开放性的原则,麻醉飞针问题可供探究的思路很多,值得思考的问题很多;本着隐晦性的原则,题目中不呈现具体数据,需要学生进行赋值表征;本着趣味性的原则,新闻热点事件的选取,探究过程的思考都是趣味所在。

3.2 丰富既有原始物理问题的教育价值

问题一源于《新概念物理教程力学(第二版)》质点运动学曲线运动部分的猎人打猴[3],在《高中原始物理问题教学研究》一书中经过原始物理问题化处理,并经由自组织表征理论呈现评分标准[4]。笔者在编制过程中从科学态度与责任的维度出发,结合时事新闻素材,将“猎猴”改为“捕猴”、表明“安全范围外”、“送入动物园保护与观察”等描述都渗透着《普通高中生物课程标准(2017年版2020年修订)》中“动物福利”模块所要求的“尊重生命、关爱动物的价值观”[5],对于培育学生的关键能力与必备品格,落实立德树人目标有着积极的意义。

3.3 以自组织表征理论支撑原始物理问题

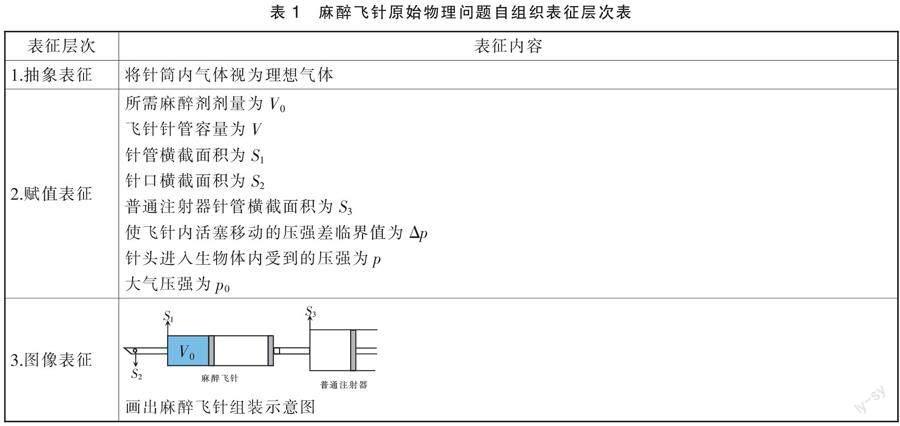

自组织表征理论将原始物理问题的解决过程分为抽象表征、图像表征、赋值表征、物理表征、方法表征、数学表征[6]。依据自组织表征理论将问题二中学生的思维形式进行解构,如表1所示。

由表1可知,问题二可以由自组织表征理论支撑,符合原始物理问题要求。问题二的要点在于准确理解麻醉飞针的构造及注射原理,将气体视为理想气体,空注射器向麻醉飞针打入空气时气压室的压缩过程和注射时的膨胀过程。同时需要注意的是,由于注射过程中气压室压强逐渐减小,注射药剂所需要的压强差是药剂注射完毕时所需的最小压强差。问题中以物理符号代替具体数据,有助于锻炼学生的表征能力。

4 从生活现象中编制原始物理问题的启示

4.1 多角度思考生活中的物理问题

物理学是一门研究物质结构及其运动规律的科学,在漫长的发展过程中形成了缜密的理论体系,有着独特的逻辑思维与深厚的物理文化,并与现实生活有着广泛而深刻的联系。中学一线物理教师作为学生物理求学之路的领航员,在具备扎实的物理知识的基础上更应有物理学的眼光来发现生活中蕴藏的有教育价值的日常现象。生活问题很少仅仅与某一单独学科相关,除从物理学的视角看世界以外,我们也可以通过技术应用的视角、跨学科的视角去观察生活中的问题。

在此麻醉飞针案例中,从物理学的角度可以联系平抛运动以及压强相关知识;从技术应用的角度可以思考触发机制的问题;从生物学的角度可以在题干中将“猎猴”改为“捕猴”,渗透尊重生命的价值观。原始物理问题正因为其“原始”所以具有跨学科融合的条件。多角度思考生活中的物理问题,需要教师拓宽思路,融会贯通,善于发现生活中的小问题。

4.2 关注从生活现象到原始物理问题的生成路径

从生活走向物理需要教师不局限于“教材中的生活”[7]。贴近学生生活,符合教学实际的生活现象都可以成为教师取材的对象。学习是指学习者因经验而引起的行为、能力和心理倾向的比较持久的变化[8]。能力的成长不应局限于教室这一特定的空间,也不局限于课堂这一特定的时间,更不局限于教师这一角色的存在,学习可以潜藏在学生对日常生活现象的思考当中。

麻醉飞针的原始物理问题开发是沿着“生活现象—生活问题—物理知识—原始物理问题”的路径进行的。不经加工的生活现象是无法直接呈现给学生并投入到教学实践中的,教师凭借直觉认为一个生活现象可以为教学所用,之后需要提出一个问题作为研究的主线,例如“麻醉飞针是如何触发的”。从生活问题入手,提炼符合学生能力基础的物理知识,最终形成原始物理问题。

4.3 利用自组织表征理论检验原始物理问题的编制

依据协同学的自组织表征理论对原始物理问题的表征起着重要的作用,教师秉持生态化思想完成原始物理问题的编制后,可以利用自组织表征理论对原始物理问题进行不同层次的表征,以此来检验其是否符合学生的认知,同时也为学生完成原始物理问题的评价提供借鉴。

5 结 语

原始物理问题发展至今,具有理论支撑、价值意蕴丰富、测量工具完备、评价标准完善的特点,形成了一套成熟的理论体系,兼具促进学生物理问题表征能力发展与物理思维能力发展的双重作用。本文以麻醉飞针原始物理问题为案例,从物理学、应用技术、跨学科等多角度思考生活现象,编制原始物理问题并检验。期待这一案例可以为一线教师从生活现象中开发原始物理問题提供思路和借鉴。

参考文献:

[1]王磊,侯恕.对原始物理问题科学思维价值的思考[J].物理教学探讨,2022,40(4):17-19.

[2]石尧,何平.关于原始物理问题编制的理论探索[J].物理教师,2016,37(1):22-25.

[3]赵凯华,罗蔚茵.新概念物理教程力学(第二版)[M]. 北京:高等教育出版社,2004.

[4]邢红军.高中原始物理问题教学研究[M]. 北京:中国科学技术出版社,2016.

[5]中华人民共和国教育部.普通高中生物课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[6]邢红军,石尧.原始物理问题教学:一个本土化教学理论的创生[J].教育学术月刊,2016(9):83-90.

[7]陈铭,侯恕.对“从生活走向物理”的再思考[J].物理教学探讨,2018,36(10):75-76.

[8]施良方.学习论[M].北京:人民教育出版社,2001.

(栏目编辑 蒋小平)

收稿日期:2022-11-03

作者简介:王磊(1998-),男,硕士研究生,主要从事物理课程与教学论研究。