基于眼动实验的红色旅游中景观视觉评价研究

2023-05-30聂玮王倩徐泊静

聂玮 王倩 徐泊静

摘 要:为有效提高红色旅游中红色文化感知水平,研究以金寨县红军广场景区为例,结合眼动技术与主观评价方法,测定被试者对景区图像刺激的视觉感受,其次通过统计方法分析感知评价数据,以此探寻红色文化景观的有效载体与设计方法。结果表明,红色文化的融入,对游客感知景观空间的地域性、色彩变化、视野开阔度等综合评价指标产生显著影响;且游客对不同红色文化载体的视觉感知水平存在显著差异性。据此从景观感知、设计要素层面提出红色旅游景观的相关设计策略,为红色文旅建设提供新思路。

关键词:眼动分析;红色旅游;视觉评价;大众感知

中图分类号:TU986 文献标识码:A 文章编号:1673-260X(2023)03-0043-06

红色旅游是指以我国革命战争时期所形成的红色文化、红色精神为内涵,以革命遗址、标志物或地域特色山水等作为物质载体接待游客参观学习、寓教于游的旅游形式。现今红色旅游建设方兴未艾,受社会环境、经济发展等因素驱动,红色文化小镇与红色旅游建设正高速发展。同时随着红色资源的资政育人功能不断凸显[1],红色旅游被赋予特殊的旅游空间特征,国内学者不断探究更具吸引力的红色文化景观营造技法,使红色文化更有效转译为景观规划、设计语言,并应用在城乡环境建设中。

景观视觉评价是衡量公众对景观空间视觉认知的有效手段,现有研究多遵循询证思维,对景观空间进行感知层面的定性或定量评价分析,用以表征公众对不同类型景观视觉的体验差异。因此,研究利用景观视觉评价手段,挖掘民众对于红色文化融入景观后的视觉偏好变化趋势,以探寻红色文化的景观载体对人体视觉感知产生的吸引力水平等,为推动未来红色旅游景观的研究设计提供科学理论新思路。

1 相关研究进展

红色旅游景区转型提质研究与游客、居民的红色景观感知评价等相关问题,一直是红色旅游研究的重要领域[2]。同时红色旅游具有的思政教育功能,要求景区建设需更加重视受教者与景区间的主观能动性问题。已有文献表明游客参与红色旅游活动体验,会形成对外在环境的感知评价和对自我的内在感知评价,通过作用自身认知态度的变化,达到学习教育的目的[3]。因此,研究应愈加深入公众对红色景观环境的认知,以及情感层面的探索。

对现有景观质量评价相关研究分析可知,常见的两大评价方法为“基于专业设计”评价和“基于公众感知”评价[4]。前者的评价内容多见于景观的物理和生物价值,后者基于公众感知的红色旅游景观评价中,主要以游览景区后的“游客满意度、认同感、行为影响等内容展开[5-7]。焦世泰通过问卷分析游客满意度的影响因素,构建评价红色旅游满意度指标体系,为提升游客满意水平提供策略[8];金鹏通过量表与访谈法收集数据,基于游客情感体验视角构建“情绪—国家认同”模型,为红色旅游发挥政治效应提供理论基础[9];LI Wenming等通过案例研究表明,旅游者的红色教育感知对环境亲环境行为有显著正向影响[10]。在基于公众视角的景观要素评价中,常见将景区要素分类研究,主要包括基础服务设施、景区服务、红色建筑、景观标识等[11,12]。有学者基于SERVQUAL量表,对大别山红色景区进行实证研究,表明现阶段大别山多个景区的服务质量并不能满足游客需求[13];总的来说,公众感知维度的红色景区评价研究中,更多关注公众与红色旅游存在的感知联系,确欠缺对红色文化景观更为客观的视觉行为量化研究。

随着新技术的广泛引用,眼动实验逐渐被用于景观质量评价研究,已有研究表明眼动实验有助于提高旅游者对旅游景观中的文化元素、旅游景观再现文化元素的感知等相关研究的有效性[14]。相比于传统的认知实验方法(问卷、图片评分等),眼动实验能够实时、精准测量被试在观看特定对象时的视觉行为过程,并具有相应的眼跳、注视信息记录、分析功能。在旅游研究领域,眼动实验多应用于景观审美偏好、视觉注意力等方面[15],有助于学者分析景观中视觉偏好因素与视觉认知过程。因此,此次研究借助眼动追踪技术,通过客观记录被试的注视、眼跳轨迹等视觉信息,以便分析游客浏览景区景观时的视觉行为特征。而后利用传统的主观问卷,收集游客对景区的综合评价情况。两种研究方式的结合使用,将提高红色景区景观视觉质量评价的科学性、准确性。

2 研究区域与评价媒介

2.1 研究区域背景

研究选定具有“红军的故乡”美称的金寨县作为研究案例地,金寨县作为《六安市红色旅游规划修编(2017-2030)》两大红色旅游中心之一,具有极为丰富的红色旅游资源与浓厚红色文化底蕴。为便于实验开展,进一步选取金寨县的红军广场景区作为实验地点,金寨县红军广场景区内部红色资源形式多样,物质形态资源丰富,集合了双拥广场、金寨县革命博物馆、金寨县革命烈士纪念塔、陵园、牌坊等多个文化载体融为一体,景观要素丰富,为红色景观实验材料的提取采集提供了良好基础。

2.2 评价媒介

考虑室外环境较多不可控因素(如温度、光照等),眼动实验选定在实验室进行,以图片作为评价测量的媒介。实验选取三天内同一时间段实地拍摄金寨县红军广场景区照片241张,筛除背景混乱、逆光、游人等非景观要素过多的图片后,将图片分组为2大目标类(红色文化类、非红色文化类);通过分析红军广场景观中的红色文化载体类型,各目标类再以主景要素细分为构筑物、服务设施、建筑、广场,共四小类,用于实验重复测量使用。最终确定8张图片用于视觉评价,每张样本图片像素均宽高4000×3000像素。

3 研究设计

3.1 科学假设

H1:相比非红色文化景观,观赏红色文化景观时,公众对景观色彩、视觉开阔度等心理物理层面感知水平更高。

H2:融入红色文化后,公众在景观空间的视觉搜索过程,會产生显著视觉偏好变化。

H3:常见的几种红色文化景观载体,均能有效被公众所感知,但各要素间感知情况存在主次差异性。

3.2 实验样本量确定

基于上述科学假设进行眼动实验设计,自变量为景观类型,每组类型分别选取主景要素:构筑物、服务设施、广场铺装、建筑物共四种因素进行重复测量实验。实验前采用Gpower3.1软件对实验进行样本量计算(a priori estimation),根据实验设计,统计分析使用单因素重复测量的方差分析,达到中等效应量0.25(α=0.05,power=0.8),得有效被试量为16。

景观评价相关研究表明,大学生具备较好的审美与旅游经历[16],因此被试选择风景园林、建筑学、环境艺术等专业大学生。共招募被试21人,删除无效空白数据,眼动实验有效样本量19份,问卷量21份。

3.3 问卷设计

研究问卷由基础信息部分和景观空间评价部分组成,采用李克特5级量表对景观整体视觉感知进行评价分析,参考大量文献中出现的景观评价指标,选取氛围感知、地域性、色彩、空间层次感、视野开阔度指标进行问卷打分。每个指标形成陈述句,通过被试者评价分值变化衡量景观感知程度,等级划分依次为2、1、0、-1、-2分别代表“非常、还好、一般、并不、非常不”5种评价程度。

3.4 实验流程

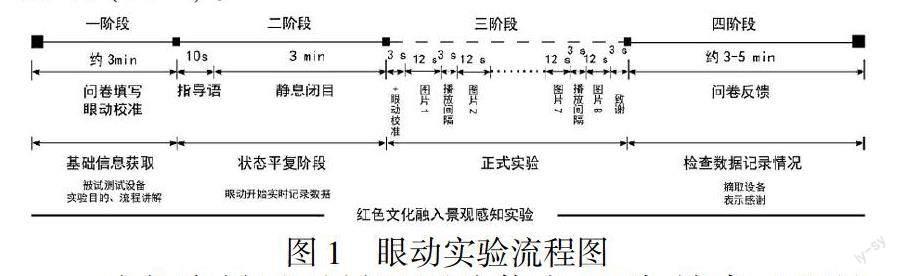

利用北京津发科技股份有限公司的Tobii Pro Glasses 2可穿戴式眼动仪采集被试注视、眼跳等数据,另备一台显示屏用于被试浏览景观图片。待眼动校准完毕后向被试讲述实验目的及流程,随后被试闭眼休息3分钟平复情绪,缓解实验前可能出现的紧张、激动等状态,以减少被试实验前状态差异对实验数据的影响。实验第二阶段眼动仪开始实时追踪眼动数据,直至播放完毕,实验共耗时约15分钟(图1)。

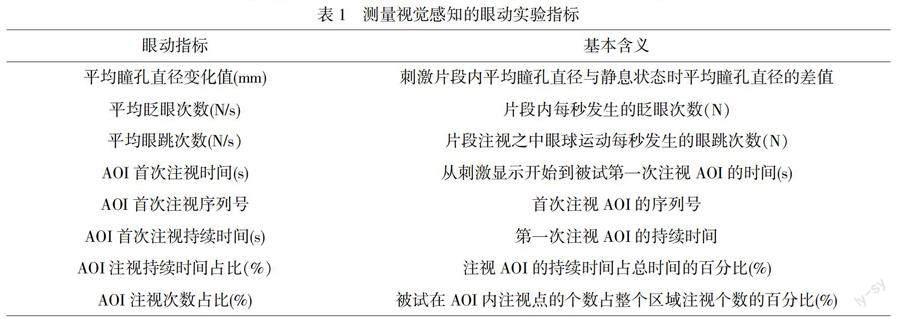

为探究被试对景观图片信息识别、搜索过程是否存在差异性,实验将综合使用以下眼动指标(表1):选用瞳孔直径指标、眨眼次数表征被试的认知负荷、情绪唤醒等心理活动情况,以此探讨被试浏览景观图片后是否产生明显生理情绪变化;眼跳次数用于衡量被试搜索图片的视觉信息效率差异,若平均眼跳次数增多则表示搜索量增大;AOI(Areas of Interest)各类指标针对景观红色文化载体研究使用,利用首次注视时间与首次注视持续时间确定被试对AOI兴趣区第一印象;通过分析AOI注视持续时间占比,得出被试在该区域(景观要素)上注视分配的时间值,越感兴趣,或是认知负荷越大,占比数值越高;各要素间AOI注视次数占比指标横向比较,注视次数占比越多,表明该兴趣区对观察者来说更为重要或认知难度更大。

4 实验结果分析

4.1 红色旅游景观的视觉综合评价

4.1.1 主观感知评价

基于SPSS对所得问卷21份进行量表信效度分析,克隆巴赫Alpha为.829,表明量表内部一致性较好,数据信度质量高。数据满足KMO值.775>0.6,且显著性.000>0.05。同时利用SPSS软件对被试性别、年龄、政治面貌进行分析,发现对其评价结果并不存在差异性,说明被试基本情况对景观评价数据产生的影响较小,可以对被试整体展开研究。

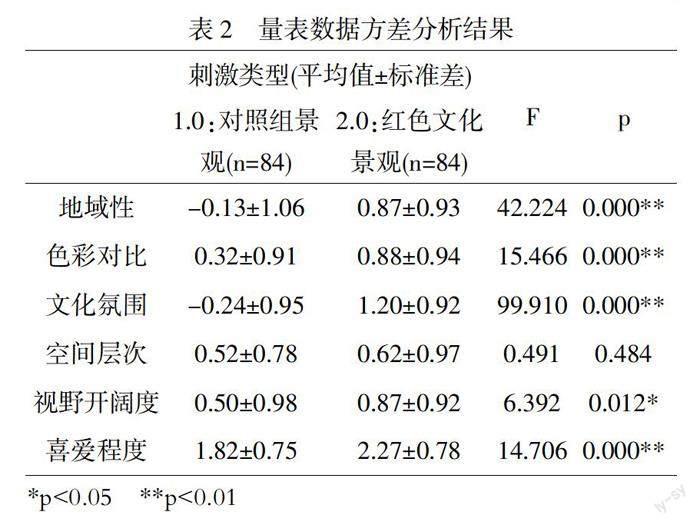

基于SPSS软件的one-way ANOVA法分析,探讨景观刺激类型对于被试感知景观内文化氛围、地域性、色彩、空间层次、视野开阔度、整体喜爱程度共6组的差异性,分析发现(表2):不同刺激类型样本对于空间层次感知均不会表现出显著性(p=0.484)差异。另外刺激类型样本对其他5项均呈现出显著性差异。具体对比6种指标的各组差异,发现对照组的平均值均明显低于红色景观组的平均值,表明红色文化融入景观会明显提高人们对景观空间的感知情况。

4.1.2 客观感知差异

利用one-way ANOVA法研究刺激类型与平均瞳孔直径变化值(mm),平均眨眼次数(N/s),平均眼跳次数(N/s)共3组的差异性,从表3得出:刺激类型样本对于平均眼跳次数(N/s)呈现显著性差异(F=5.949,p=0.016),红色文化的融入影响视觉搜索景观空间信息过程,被试眼睛搜索量显著增大。而瞳孔直径变化不明显,表明红色文化景观,并不会让游客观赏景观产生显著的认知负荷,即游览景区景观时,被试放松度等未受较大影响,侧面表明了红色文化融入景观的可行性。

研究对上述眼动指标与问卷指标数据采取归一化处理后,基于SPSS软件的Spearman相关系数分析,探究红色文化景观具体通过何种途径影响人们视觉感知过程。以正负数值表征各项景观指标对视觉感知的促进或抑制作用,同时结合问卷结果得出:平均眨眼次数(N/s)与主观喜好之间呈现出显著性负相关关系(相关系数:-0.287,p=0.000),眨眼次数减少,表明红色景观要素感知增强,被试注意力集中,主观喜好度相应上升;眼跳次数作为表征被试搜索行为的指标,平均眼跳次数(N/s)与主观喜好之间呈现出显著性负相关关系(相关系数:-0.257,p=0.001),同时對比两组眼跳次数均值,发现被试浏览红色景观时,被试者眼跳次数减少,表明被试搜索量增大,但喜好度上升。

景观视觉评价的主观问卷结果与实验假设一致,红色景观中色彩、视觉开阔度等视觉感受指标比对照组高,即表明红色文化在景观中运用,可以显著体现旅游区域文化特色,同时为游客留下地域意象。

金寨县红军广场景区具备丰富大别山文化内涵,且实验设计所选主景要素:“一寸山河一寸血”构筑牌、景区入口登山梯、金寨县红军纪念堂等均展现出金寨地域性特色;同时样本图片中构筑物标牌与与广场浮雕等要素多用红色色系,与背景绿林形成了很好的视觉色彩对比,使得色彩评价指标差异显著。眼动Gaze指标分析结果显示,在本次眼动实验中,红色文化在景观中运用,并不会显著增加被试浏览景观的认知负荷,表明红色旅游景观不仅发挥资政育人功能,对景观自身的休闲放松潜能并未产生较大影响;同时发现红色景观组的视觉信息搜索量高于非红色景观组(F=5.949,p=0.016),表明红色景观使得被试视线注意力更加集中,这一差异性在建筑、构筑物中尤其突出,且建筑、构筑物中的文字载体内容会被游客高效识别,研究建议在红色旅游景区内的建筑、构筑物设计中,可多考虑在匾额、楹联等位置运用文字等营造红色文化氛围。

4.2 红色文化的景观要素识别与评价

针对眼动热力图(图2)展开分析,结果显示被试注视点主要集中在景观构筑物的亭联、文字区域,表明文字类要素识别增加了被试搜索信息时间;景观服务设施的视觉偏好均集中于视觉水平线方向的中心区域、画面中消失点,但游客在红色景观组注视更为集中,表明红色文化载体的关注度明显比非文化类景观高;在广场景观中,发现被试视觉偏好于远景区域,对铺装要素并无过多关注;建筑景观中,相较对照组,红色建筑的视觉注视区域更为集中。

对注视区域划分AOI(Areas of Interest)兴趣区,分析被试观赏“刺激”材料时的注视、眼跳等数据。针对四类要素的首次注视序列均值对比发现,构筑物、服务设施、建筑物三类要素中,被试在红色文化组要素首次注视序列值均小于对照组(构筑物:1.42/1.21、服务设施:7.88/3.52、建筑:2.00/1.21)。仅有广场要素中对照组注视序列低于红色文化类(4.75/8.05),结合广场热力图分析,原因在于广场要素中铺装占主要空间,但红军广场景区中广场设计将红色文化多融入标牌、雕塑、小品等,较少从广场铺装等入手,导致广场本身缺少供被试注视的吸引要素。

基于SPSS软件对各景观要素对照组进行ANOVA法分析(表4),广场铺装和建筑刺激样本对于首次注视时间呈现出显著性差异,发现相较构筑物和服务设施类,建筑融入红色文化主题,会有效提高游客的关注度,视觉信息更容易被获得;服务设施和建筑对首次注视持续时间(s)呈现出显著性差异,首次注视持续时间表征AOI信息首次视觉加工过程,通过具体对比差异,对照组的平均值均低于红色景观组的平均值,说明服务设施与建筑在赋予红色文化后,注视时间增长。横向对比红色景观组内各要素首次注视时间与首次注视持续时间,结果显示建筑的首次注视时间最短,眼动注视时间最长,四类景观要素中建筑最能优先引起游客注意,其次为构筑物、服务设施,而广场铺装被人们视觉首次感知的效力最低。服务设施与建筑作为红色文化载体后,游客注视过程分配的时间值显著增加,表明服务设施与建筑作为红色文化载体能够有效被游客识别感知,引起视觉兴趣。

根据AOI兴趣区的视觉感知评价结果,景观要素的视觉感知情况在不同场景维度下表现出不同特性,人们感知各要素水平亦表现出差异性。在红军广场景区内的AOI文化载体中,以首次注视时间与首次注视持续时间为分析依据,游客对各要素有效感知水平综合考虑从高到低为建筑、构筑物、服务设施、广场铺装。其中广场铺装感知水平呈现负向变化,这是由于所选的红色文化广场(双拥广场),铺裝要素相较空间内其他要素设计感不足,人们对广场内的雕塑、小品等要素的兴趣高于铺装,视线首次注视到铺装之后并不会停留。分析服务设施与建筑的注视时间占比、注视次数占比数据表明,服务设施和建筑更易在浏览过程中引起游览的持续注意力,因此游客对服务设施与建筑要素的感知满意度,对其综合评价该景观空间质量占有重要作用力。因此提出建议,景区设计中若需让游客短时间内(如步行过程中)感知红色文化氛围,红色文化应用的重心可从建筑、构筑物两类要素合理考虑;若期望在游客休憩停留的各空间场景内,公众能够有效对景观中红色文化有所感知,红色文化的应用可主要从建筑、服务设施要素入手考虑。

5 结语

通过对金寨红军广场景区景观进行眼动实验,获得了人们对红色文化景观视觉行为的分析数据,基于实证结果,得出人们在浏览有无红色文化景观时的视觉感知存在显著差异,红色文化景观载体中建筑、构筑物、服务设施能够有效被人们感知到,并且建筑、构筑物、服务设施、广场铺装,对人的视觉吸引力(视觉偏好)依次减弱。其次,采取主观评价量表对旅游景区现状进行景观感知评价,通过对比2组景观(红色文化景观组和对照组)带来的视觉评价分析,论证了红色文化类景观对人们景观感知评价具有的积极影响。

“大别山红色文化+”的潜在价值正在被不断发掘,但是在环境育人角度,红色文化的作用现阶段未得到充分彰显,若要红色旅游中文化育心与环境育人潜能不断彰显出来,研究仍需从人们的主观能动性角度思考。由此,研究依据红色旅游景区的人机实验探讨结果,分析论证了红色旅游景观对观者心理感知色彩、地域性、文化氛围、视觉开阔度存在显著感知影响,以及不同红色文化的景观载体对人们视觉认知存在的差异性。同时通过探讨新时代下公众感知需求,表明了景观环境有效成为文化载体与容器的可行性,对实现红色文化新旧动能的更新与转译提供了新思路。

——————————

参考文献:

〔1〕周琪,张珊.论新时代红色文化资源的现实境遇与创新实践[J].重庆社会科学,2020,15(12):19-27.

〔2〕刘梓汐,罗盛锋.我国红色旅游研究进展及趋势——基于CiteSpace计量分析(2009-2019)[J].社会科学家,2020,31(11):44-49.

〔3〕刘欢,岳楠,白长虹.红色旅游情境下情绪唤起对游客认知的影响[J].社会科学家,2018,8(03):84-90.

〔4〕姚玉敏,常佳,杨海燕,等.景观视觉环境质量评价研究现状与发展趋势[J].皖西学院学报,2021,37(05):110-119.

〔5〕卢小丽,付帼.红色旅游质量、满意度与游客忠诚研究——以井冈山景区为例[J].管理评论,2018, 30(02):127-135.

〔6〕左冰.红色旅游与政党认同——基于井冈山景区的实证研究[J].旅游学刊,2014,29(09):60-72.

〔7〕陈欣,程振锋.体验价值视角下红色旅游游客公民行为影响机制研究[J].旅游科学,2021,35(06):50-66.

〔8〕焦世泰.红色旅游景区游客满意度及其影响因素研究[J].西北师范大学学报(自然科学版),2012, 48(05):115-120.

〔9〕金鹏.红色旅游情境下敬畏情绪对游客国家认同的影响研究[D].四川师范大学,2018:2-5.

〔10〕LI Wenming, YIN Chengqiang, KUANG WeiMing, et al. Influences of Red Tourists' Perceptions of Red Education and Environmental Education on Pro-environmental Behavior: Taking Place Attachment as Mediating Variable[C]//. Proceedings of 2019 And International Conference on Economic Management and Green Development (ICEMGD 2019).2019:105-127.

〔11〕肖婷.基于體验价值下红色旅游景区公共环境设施设计研究[D].桂林理工大学,2021.39-44.

〔12〕Lin Xun,Yuan Xu. Tourists' Perception Evaluation of Red Tourism Attractions Based on Grounded Theory[J]. Academic Journal of Humanities & Social Sciences,2021,4.0(12.0).

〔13〕姚凡,何小洁,蒋琴,黄萌,陈丽军.基于SERVQUAL的红色旅游景区服务质量评价研究[J].黄冈职业技术学院学报,2020,22(03):89-93.

〔14〕李越,董希远.基于Visual Methodologies分析的港口文脉在旅游景观设计中的表达——以秦皇岛港为例[J].度假旅游,2019,19(03):53-55.

〔15〕王敏,江冰婷,朱竑.基于视觉研究方法的工业遗产旅游地空间感知探讨:广州红专厂案例[J].旅游学刊,2017,32(10):28-38.

〔16〕郭素玲.基于眼动的中国东部山岳旅游景观视觉感知与评价初探[D].南京大学,2018.15-16.

收稿日期:2022-12-22

基金项目:安徽省自然科学基金项目(1908085QE209)