“天”观念与早期中国的历政

2023-05-30龙涌霖

龙涌霖

关键词天 天命 天道 历政

作为中国哲学的核心观念,“天”至今仍会令人产生某种隔阂感。尤其回看早期中国时,发现诸子谈“天”或多或少兼具神性与理性、物质与精神,而无法用现代概念准确刻画。通常的解释,是认为“天”经历了一个从人格神向自然天的理性化演进过程,从而可将诸子“天”观念之非理性成分归诸历史惯性。不过,夏商周众多天文考古成果已显示,在地下的三代,“天”之神性与理性一直并行不悖。①中国古人对日月星辰规律的探索目前最早可追溯到四千多年前山西襄汾陶寺遗址的古观象台,相当于尧舜时代。那么关键问题在于,既然古人很早就认识到“天”有天道历数内容,为何迟至春秋始有“天道”语词?本文认为,这既非全是一种“突破”,也无法单从精神之“连续”获得完整解释,② 而是有着更为复杂的历史社会原因,此即早期中国的历政。学界常借巫术萨满等西方人类学资源解释早期中国的“天”信仰,却鲜少触及在中国巫史传统中占据核心的古代天学。③以下论述表明,它正是“天”之复杂性所扎根的中国经验。

需说明的是,本文使用的“历政”①概念特指早期天子与方国之间围绕观象授时而形成的政治框架。这里“历”是专指观象授时而言的,不是战国四分历之后“推步”意义上的“历法”。由于早期古人掌握的岁实尚未精确到365又1/4日,且未摸索出19年7闰的置闰规律,因此无法像后世推步历法一样可不看天象而用公式上下推求千百年的朔气,而只能根据随时观测的实际天象,动态地编排、调整来年朔气。②通过这种随时观测,天子每年将所测各月朔日干支及节气颁与四方,以指导农作。可以看到,在这一条件下,天子与四方在授时工作上更需紧密配合,这就蕴藏着形成某种政治框架的纽带。因此区分“历”(观象授时)与“历法”(推步历术),对于考察历政而言是必要的。

一、从“帝”到“天”

在谈“天”之前,有必要先说说“帝”。因为要从早期中国的历政来把握“天”观念,首先要面对一个质疑:至少殷人更多地是崇祭人格色彩浓厚的“帝”,而引入“天”与“帝”合称“天帝”乃周人所为,那么殷商以前“帝”的信仰就与历政无关,而从“帝”到“天”正是一个人格神祛魅的进程。这个质疑依赖于这样一个前提:“帝”乃绝对人格神。但这个前提目前已被不少甲骨学研究所动摇。如晁福林指出,殷墟卜辞中的“帝”尽管能“令雨”“令风”“降旱”等,但这是人们的预测,而不是祈祷的结果,甚至殷人也不向“帝”奉献任何祭品;这说明殷人的“帝”并不完全人格化,而是接近于自然天,只是后期“帝”号可加于人王,“上帝”才更具人格色彩,殷周之后“帝”才逐渐专指“天”的人格神属性。③ 晁氏此说并非孤鸣。陈梦家就曾提出,殷人的帝或上帝或指昊天。④ 朱凤瀚则认为,殷人的上帝或出于不同于祖先神、自然神的造神方式,人类难以控制、千变万化的自然界与纷繁复杂的社会现象促使商人進一步探寻和追溯那种超出于祖先神与自然神的权能之上的统一世界秩序的力量,上帝的出现应与此种宗教观的发展有关。⑤ 要之,殷人的“帝”实际上也是人格神与自然天的混融体。我们知道甲骨文“天”字均通为“大”,而如果“帝”仅指人格神的话,那么殷人就没有一个语词用来指称那片抬头就能看到,也是众多神癨居住的天幕了,这显然不合常理。由此可见晁、朱诸家之说的合理之处。⑥

看到这一点,才能解释为何商周“帝”“天”一直不具备典型的人格特征。固然,“帝”有其意志莫测的一面,但其人格神形象一直是晦暗不明的。我们很少看到直接描述“帝”形象的文献,而且商周天帝的性格基本是少言寡语的,多数时候筣仅简单通过灵龟示“若”与“不若”来对君主行动表示命否,而不像西方上帝那样通过先知之口将大量诫谕传与信众,以至于《圣经》被认为是上帝的语言。“上天之载,无声无臭”(《诗经·文王》)才是商周天帝的独特品格。⑦ 基本上,少言语、无容貌,是早期中国古人对“天”的观感,即所谓“天道玄默,无容无则”(《淮南子·主术训》)。⑧ 因而与其他文明的主神相比,商周天帝的人格化程度要逊色很多。这大概是由于“天帝”概念中的人格成分一直受其自然天因素的牵制,故而未发展出绝对的人格神。这一点容后详解。可见,从殷人的“帝”到周人的“天”,尽管语词有变化,但都指向一种人格神与自然天的混融体。殷人的“帝”与周人的“天”基本是一脉相承的。因而,本文对早期中国历政的分析,对殷代以前的“帝”观念同样适用。为便于讨论,下文不再刻意区别“帝”“天”,而一并归于“天”的观念。

要追问的是,“天”作为三代宗教信仰的对象,为何呈现出“无声无臭”“无容无则”的独特神性?人格神与自然天两种义涵何以能交织于“天”观念中?继续在概念中打转似乎无益,来看此观念产生的历史背景,或许对于理解“天”的复杂性能提供新的视角。线索在《逸周书·周月解》的一段话:

夏数得天,百王所同。其在商汤,用师于夏,除民之灾,顺天革命,改正朔,变服殊号,一文一质,示不相沿,以建丑之月为正,易民之视,若天时大变,亦一代之事。亦越我周王,致伐于商,改正异械,以垂三统。至于敬授民时、巡狩祭享,犹自夏焉。

此篇回顾三代历政,对理解“天”观念有重要价值。在这里,表自然天道观的“夏数得天”之“天”与表宗教天命观的“顺天革命”之“天”出现在同一语脉。两者不仅并行不悖,而且交融一气。即如后文所示,“夏数”不仅指“敬授民时”,而且从语脉看还应包括“巡狩祭享”,这也是“犹自夏焉”亦即包括在“夏数”之内的。而祭天活动正是神学天命观酝酿流行的场所,但在这里它与观象授时活动统一于“夏数”亦即历政中。那么,祭天如何与历政相关?观象授时与祭天如何交融?以下将分别考察观象授时与祭天活动及其背后所孕育的观念,在此基础上,我们从早期中国历政的立体结构来把握“天”的复杂性。

二、观象授时与天道观

一般认为,“天”经历了从天命观向天道观的转变,而上述《周月解》提示,天命观与天道观很可能早就并存于夏代的“夏数”中。这一现象还可上溯至尧舜时代,尤其天道观在当时已经相当早熟,并非通常认为的只萌芽于春秋时期。《尚书·尧典》载:

乃命羲和,钦若昊天,历象日月星辰,敬授人时。

分命羲仲,宅夷,曰谷。寅宾出日,平秩东作。日中星鸟,以殷仲春。厥民析,鸟兽孳尾。申命羲叔,宅南交。平秩南讹,敬致。日永星火,以正仲夏。厥民因,鸟兽希革。分命和仲,宅西,曰昧谷。寅饯纳日,平秩西成。宵中星虚,以殷仲秋。厥民夷,鸟兽毛縟。申命和叔,宅朔方,曰幽都。平在朔易。日短星昴,以正仲冬。厥民釽,鸟兽逿毛。

帝曰:“咨!汝羲暨和。期三百有六旬有六日,以闰月定四时成岁。允厘百工,庶绩咸熙。”(以下称此篇文字为《羲和章》)

此章结构严谨,以“钦若昊天,历象日月星辰,敬授人时”统摄下文羲和四子分赴四方的治历授时工作。其中,“历象日月星辰”的“日”“月”“星辰”分别对应下文(1)“寅宾出日”“寅饯纳日”“敬致”“期三百有六旬有六日”,(2)“以闰月定四时成岁”,(3)“日中星鸟”“日永星火”“宵中星虚”“日短星昴”。总之,这是一套阴阳合历系统。不过刘起荱认为,这里唯“日中星鸟”“日永星火”“宵中星虚”“日短星昴”与观象授时有关,即据此确定二分二至以指导农作,而“寅宾出日”“寅饯纳日”“敬致”只是祭日仪式,无关历象。① 问题在于,民众凭肉眼即可观测此四星象,何来羲和授时之必要?更重要的是,仅仅确定二分二至是不足以指导农业的,因为当时农业以旱作物为主(详后),需更细化的农时系统,这是国家组织当时最尖端的力量才能做到的。其具体过程是:首先,通过土圭测影(“敬致”)测定当年冬至;②进而以回归年长度(“三百有六旬有六日”)除以全年节气数,得出每个节气间距,由此初步以冬至为基点,推算出来年其余节气,以此指导春夏秋三季农业事务有序进行(“平秩东作”“平秩南讹”“平秩西成”);但由于早期历数疏阔,须对推算结果不断校正,故又用土圭测影进一步校正春分、夏至、秋分点(“寅宾出日”“敬致”“寅饯纳日”),并参验诸四仲中星与四时物候(“厥民析,鸟兽孳尾”“厥民因,鸟兽希革”“厥民夷,鸟兽毛縟”“厥民釽,鸟兽逿毛”);最后,为使每年的节气与月份匹配运行而不紊乱,需观察岁末斗柄方位(“平在朔易”),①以判断年底是否需要置闰(“以闰月定四时成岁”)。② 可以看到,要让这套阴阳合历系统有效运行,羲和家族就必须对太阳回归年、朔望月长度、分至节气点、四仲中星、北极斗柄等天体运行规律及其协调规则有精深的把握,这里就蕴含着深刻而成熟的天道觀。③

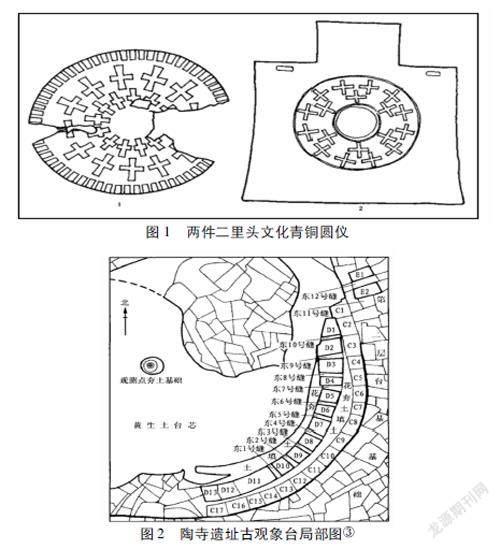

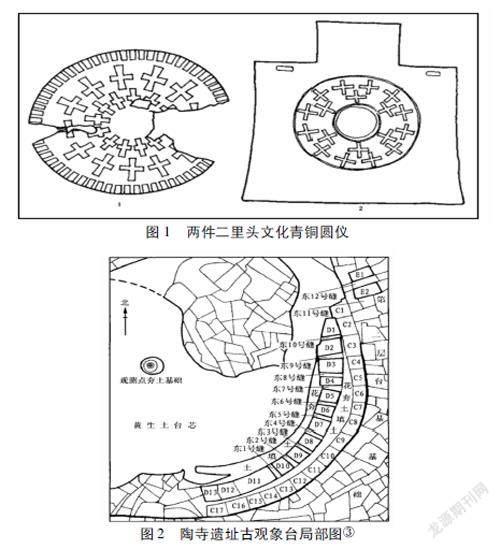

但坚持天道观萌发于春秋时期的论者会认为,《尧典》文字形成年代甚晚,不能据以说明尧时代。然而,文本的书写年代与其所载事实的年代并非一回事,且后者往往要早于前者。实际上,尧时代的治历工作及其早熟天道观,不仅见诸传世文献,而且也能证诸考古发掘。首先,关于《羲和章》治历活动的实际年代,冯时通过对比研究二里头文化遗址三期(在夏代范围内)的两件青铜圆仪(见图1),发现其中一件圆仪(即图1之左)外缘镶嵌61颗长条形绿松石,而中区则镶嵌有内外两周由绿松石组成的“十”字圈,每周各13枚,实际上它传达了366(61×6)日一岁周与闰年十三月的思想,正与《尧典》“期三百有六旬有六日,以闰月定四时成岁”说法相吻合;由此可合理推断,虽然《羲和章》文字的形成可能较晚,但其所载观象授时的事实应是发生在非常早的唐虞时代。④ 其次,从龙山文化的陶寺观象台遗址来看,当时《羲和章》这套授时系统的精细程度也很可能不止预测二分二至那么简单,而是达到预报全年二十个节气的水平。该观象台整体呈现为扇形结构,扇心是一座夯土观测台,扇弧则由13座夯土柱构成,由此形成的12条柱缝均匀排列(见图2)。站在观测台的人,就可观测到一年中20个太阳从地平升起、光线穿过柱缝的时刻,其中东2、7、12号缝所对应的观测时刻正是冬至、春分、秋分、夏至四日。孙小淳、陈美东、陈久金、武家璧等天文考古专家据此推测,陶寺文化时期的先民很可能已经掌握了一套处于萌芽状态的20节气系统。⑤ 这一考古成果,就能印证我们对《羲和章》授时系统的解读,即授时不只授二分二至,而是更为细化的农时系统。这座观象台在当时应该是与土圭测影配合使用的,以此不断参正校验节气点的准确度,并作为整个阴阳合历系统的子系统而有机运作着。总之,从二里头文化、龙山文化的考古成果也能看到,尧时代先民对天道的认知已经相当早熟了。

回到开头的问题,既然从文献与考古都能看到古代中国天道观的早熟,为何迟至春秋时期始见“天道”语词呢?原因是复杂的。首先应看到,《羲和章》尧治历一事不宜只从科技进步这一角度来理解,实际上其政治史意义更为深远。在早期中国的文明中心黄土高原上,农耕素来以黍、稷、粟等小米类旱作物为主。⑥这类旱作物可以不依赖灌溉工程,而关键是要求农民万分勤勉,时刻关注把握四季节气变化,如先秦人常谓“闵闵焉如农夫之望岁,惧以待时”(《左传·昭公三十二年》)。而尧时“黎民阻饥”(《尚书·舜典》),事关生存,一套更精准授时系统的出现,对于先民走出时艰无疑有重大意义。尧通过观象授时与华夏各族形成一种长效合作,势必使得早期中国由部落松散分布的状态走向一个更加紧密的联盟体。制历与政治权力、早期国家起源的关系,一直为学界所关注。李约瑟说:“对于农业经济来说,作为历法准则的天文学知识具有首要的意义。谁能把历法授与人民,他便有可能成为人民的领袖。”①林禨也注意到尧制历在当时中原普遍农耕条件下的关键意义,指出“掌控观测天象和制定历法的专门人才和权力的首脑人物,也就自然会成为多个政治体共同拥戴的核心人物,促成更庞大而复杂的社会组织”。② 制历在很大程度上促使当时华夏初具“天下”规模。这是传说中的黄帝也无法成就的事业。《史记·五帝本纪》说黄帝尽管致力于“修德”,但天下叛乱不息,使其“未尝宁居”,终生“迁徙往来无常处”。这是因为黄帝所施之“德”并非一种排他性益品,故无法与各部族建立长效合作。但精密的农时却具有排他性,因为这只有制历者能够提供,使得大部分华夏族人必然选择与制历者长期合作,走向稳定团结。正如先秦人所说,虞夏以来的时令是“先王所以不用财贿,而广施德于天下者也”(《国语·周语中》)。换言之,授时也是一种“施德”,且比简单的经济援助(“财贿”)更能有效建立广泛的政治拥护与合作。围绕观象授时,华夏就形成某种政治权威框架,即历政。历政是黄帝以来德治模式的新阶段,而授时构成了天子施德的核心能力。

总之,制历技术是尧能够统合华夏各部族、建立超越血缘与地域的历政的关键,即《大戴礼记·虞戴德》谓:“天子告朔于诸侯,率天道而敬行之,以示威于天下也。”反之,天子不能观象授时,意味着丧失统治权威和天下德望,故《史记·历书》说天下“无道,则正朔不行于诸侯”。既然治历技术事关政治权威的掌控,那么,知识即权力,治历知识的传授同时也是至高权力的授受,它势必会发展为一门不可外传的知识。尧禅位于舜时谓“天之历数在尔躬”(《论语·尧曰》),即应从这一角度理解。① 因而,尽管尧舜时古人早已对天道有深刻的认知,但那仅限于天子及历官,并未广泛传播开来。那么,这种早期天文学技术一旦结合政治权力的运行逻辑,非但不会引发某种自然理性化或无神论思潮,反而会导向“天”的宗教神秘化。

三、祭享与天命观

治历知识之所以未导向理性化思潮,还有一个认知水平上的原因,即当时人们对天道的探索仅限于日月恒星,而无从预知天幕上各种变幻莫测的风雨雷雹,后者亦关乎农业丰歉。因而古人看到,“天”一方面为下民提供精准农时而能益农,另一方面也有不测风云而能害农,由此便具能喜能怒的主宰意味,神的品格便呼之欲出。但“天”之所以神格化,主要还不在其风雨莫测的一面,而在于其昭示的精准农时所带来的“允厘百工,庶绩咸熙”以至统合华夏的巨大治效。《周易·观卦·彖传》正就此而言:“观天之神道,而四时不忒。圣人以神道设教,而天下服矣。”紧扣此段文字上下文语境看,圣王设教的内容不见得是原始迷狂的鬼神信仰,而是观天象得到的精准农时(“四时不忒”)。如前述,这正是圣王所以能在华夏农耕文明中确立其统治权威的关键,即《观卦传》说的“天下服矣”。这是尧制历所带来的前所未有的政治效应。那么,当天下仰观圣王以及“天”之“四时不忒”时,便酝酿出一股宗教情感。这股宗教情感不但发生在钦服历政的天下臣民身上,而且也发生在仰观天象的圣王及其历官群体身上。“神道设教”绝非明知其鬼不神,却要利用鬼神欺骗民众的统治手段。因为如前所述,对日月星辰规律的探索远远够不上得出无神论的条件,相反,古人会相信这是天授的神圣知识。当圣王及其历官群体接过这种探究历数的神圣知识,就相当于接过令天下钦服的历政权力,敢不敬乎?《羲和章》“钦若昊天”“寅宾出日”“敬致”等表恭敬用语,既表现了羲和家族制历时的专注态度,也流露出对于昭示历数的昊天的宗教式虔敬。由此,“天”走向神化。

从历史文献看,神化之“天”的最终定型,应是在尧制历后由舜完成的。且对照《尚书》与《史记》两种记述来看,仍可见“天”的神化与历数密切相关:

舜让于德,弗嗣。正月上日,受终于文祖。在璇玑玉衡,以齐七政。肆类于上帝,?于六宗,望于山川,遍于群神。(《尚书·舜典》)

舜让于德不怿。正月上日,舜受终于文祖。文祖者,尧大祖也。于是帝尧老,命舜摄行天子之政,以观天命。舜乃在玑玉衡,以齐七政。遂类于上帝,?于六宗,望于山川,辩于群神。(《史记·五帝本纪》)

此为舜代尧摄政一事的前后记载。其中,“在璇玑玉衡”即观察斗柄以置闰,此乃制历的关键技术,故可视为《羲和章》观象授时活动的缩语。尽管“七政”具体内容历来没有定论,但“齐七政”所要表达的意味是明显的,即指舜“在璇玑玉衡”所达到的治效,实可同于前文的“允厘百工,庶绩咸熙”。如前揭,这种广大治效已令圣王及其天下臣民对“天”产生了虔敬之情。那么,现在还差某种宗教仪式,就可将这种宗教情感进一步确定为某种正式的宗教崇拜。舜“类于上帝”的祭天活动,正是这一关键步骤。而“肆”(“遂”)字则揭示了祭天活动与观象授时活动的前后因果关系。

据此看,“天”之神格化并非所谓祖灵、自然神等人格神的神权统治扩大至天庭的结果,而是直接由蕴藏“四时不忒”之天数的昊昊苍天神化而来,这样的天神才会呈现出“无声无臭”“无容无则”的独特神性。当然,神格化后的“天”会带上人格特征,但主要不在言语、容貌方面,而是集中在其主宰作用亦即“天命”上。《史记·五帝本纪》在叙述舜摄政之事时,增加了一句“以观天命”。我们首先会问,为什么天命需要观,而非通常所理解的听?结合文本语境來看,这种“天命”的表现形式其实就是下文的“璇玑玉衡”,即斗柄的方位,故获取天命的方式在“观”,且只有掌握历数的少数史官群体才知晓观之道。① 而这里,“天命”的内容不仅是斗柄对于置闰与否的提示,而且也包括不同季节的斗柄方位所昭示的政务,如《冠子·环流》谓:

斗柄东指,天下皆春;斗柄南指,天下皆夏;斗柄西指,天下皆秋;斗柄北指,天下皆冬。斗柄运于上,事立于下。斗柄指一方,四塞俱成。

斗柄从东向南、西、北转一圈即成天道,而其所“指”则是一种天命的意象。这里,天道与天命绝非冰炭不容,天道即蕴涵天命。也就是说,这是一种包含律则性天道的天命。这种律则性的天命之所以具有神性,并非要像西方至上神那样具有很强的人格意志,而在于其对人类事务的决定性影响,即“斗柄运于上,事立于下。斗柄指一方,四塞俱成”。我们熟知的《夏小正》《月令》正是其具体图式。在这一图式中,古人参照每月天象所昭示的天命而颁布政令,合理安排农耕社会一整年的各项生产生活事务,从而治理好天下。可见,这种与天道密接无缝的天命在古代国家治理中是举足轻重的。虽然这种天命的主宰辖域一开始在农事,但鉴于依赖精准农时的中国古代农业在整个社会生活中的根本地位,古人很容易将这种天命观泛化到农业以外的种种事务,乃至说“天其命哲,命吉凶,命历年”(《尚书·召诰》)。随着天命管辖范围的推广,天命的表达形式也由最初的天象,发展到后来的龟甲、筮草、梦兆等。因而获知天命的方式,也由最初的观,扩展至卜、算、听、解等等丰富手段。

对这样一位主宰“天”,唐虞及三代古人必会通过祭祀筣来祈祷风调雨顺、五谷丰登。但古人祭天也不纯粹是为了讨好神灵,而是具有更深层的意义。《礼记·祭义》云:“郊之祭,大报天而主日。”《郊特牲》亦云:“郊之祭也,迎长日之至也,大报天而主日也。”据此,祭天是要“报天”。为何要“报天”呢?曰:报答其生育之恩。此即《郊特牲》所谓“帝牛不吉,以为稷牛。帝牛必在涤三月,稷牛唯具。所以别事天神与人鬼也。万物本乎天,人本乎祖,此所以配上帝也。郊之祭也,大报本反始也”。祭天之所以要以祖先配享,是因为古人认为“天”与祖先对于人同有生育之恩,即同是人之“本始”。但帝牛与稷牛两种祭品的严格区分,又说明“天”与祖先这两种生育之源在古人心中明显有别,即“别事天神与人鬼”。区别在于,祖先给人血肉,而“天”的生育在于昭示農时,而农时是先民种植五谷以谋生的根本条件,即《左传·文公六年》所谓“闰以正时,时以作事,事以厚生,生民之道,于是乎在矣”。“天”如同祖先又区别于祖先,是两种“生民之道”。因而在祭天仪式中,天人之间并非一种奴隶讨好主人的被动状态,而是亲如父子般,并且在此种拟父子的关系中,人由于要通过制历获取“天时”,便会处于更加主动的参赞地位。

“报天”实质是统治权威的建构问题。可以说,“报天”是在对“天”尽一种拟于亲情的“孝道”,这是三代王者“天子”之号所内含的必然要求。但是,“天子”之号虽为王者独享,却不排除“天生民”(《诗经·民》)的普遍认知所蕴含的人人皆为“天”所生子嗣的潜在命题,此即殷人说过的“民罔非天胤”(《尚书·高宗肜日》)。故三代天子又称“元子”亦即“天”之长子,意味着食谷而生的民众均是“天之子”。② 关键问题是,臣民是否也应“报天”?臣民固然无权祭天,但他们以另一种方式“报天”,即如子女爱父母般顺从天子。这是因为,天子在天人关系中的位置极为特殊,一方面他是“天”的“元子”,另一方面又通过观象授时推助“天”的生育,即“天工人其代之”(《尚书·皋陶谟》)。没有天子独占的历数知识,“天”是不可能自动授时以养活民众的。那么对臣民来说,参赞“天”的天子也是其“父母”,《吕氏春秋·序意》论及十二纪历术时说得很明白:“汝能法之,为民父母”。“为民父母”说常见于先秦。而早在尧逝世时,民众“如丧考妣”(《尚书·舜典》)便透露出此种意味。那么,当天子祭天以“报天”时,实质是在向其臣民示范一种“孝道”。这种示范可以塑造臣民对天子的恭敬感,如《郊特生》说祭天时“王皮弁以听祭报,示民严上也”,又如郭店简《唐虞之道》谓“圣人上事天,教民有尊也”。这其中的原理,或如《礼记·丧服四制》所云“资于事父以事君而敬同”,即天子父事天与民众父事天子,其“敬”是相通的。由此,天子在祭天中树立了一种宗教权威,天子亦是臣民之“天”,相应地塑造了臣民对天子的忠敬之德,也规定了他们的服从义务。即《大戴礼记·虞戴德》云:“父之于子,天也。君之于臣,天也。……故有子不事父,不顺;有臣不事君,必刃。”

四、历政崩溃及其知识效应

前面的论述,无论是观象授时及天道观,抑或是祭天及天命观,最后都归结到权威问题。不同的是,观象授时所产生的政治权威是一种基于公共益品的功利型权威,即臣民服从天子,在于天子能长期提供农时,而这种关系符合当时天下的最大利益;祭天所产生的政治权威是一种基于拟自然情感的宗教型权威,即臣民要像子女孝敬父母般服从天子,如同天子祭天时所示范的“孝道”。这两类政治权威既有区别,又紧密一体,因为天子与臣民间那种“若保赤子”(《尚书·康诰》)般的关系,最早是从观象授时中发展出来的,即天子通过制历助“天”生民。因此,天道观与天命观并不是理性与非理性的截然对立,在早期中国的历政实践中,两者一道构筑起维系天下秩序的政治权威。①

由此可看到,天道观与天命观的互补性能归根到历政中授时与祭天两种活动的一体两面性。其相互配合运行,维系着三代以降天下秩序的稳定,其制度定型应即《周礼·春官·大史》所载“正岁年以序事,颁之于官府及都鄙,颁告朔于邦国”之事。不难看到,历政体系运作的关键,在于天子对历数知识的牢牢掌控。具体说,就是对掌握历数知识的历官群体的绝对控制。毋庸讳言,历术历来是传统中国政治中的一块禁脔,不少朝代颁布过严禁官员私通钦天监、严禁民间私下造历的禁令。② 而关于三代以上对历术的控制情况,可从《尚书·胤征》窥其大略。尽管现存此篇经文乃伪古文,不能全信,但《尚书序》仍透露出三代天子对历官的严格控制,即“羲和湎淫,废时乱日,胤往征之”。在这种严格的知识限制下,天道观与天命观自然会有场域分布之不同。具体地看,天道观仅限于人数极少的天子与历官群体,并只在权力交替之际授受(“天之历数在#躬”),而不著于文字载体。天命观则不同,它由天子向诸侯、百工、庶民广泛传播。如此造成的表象是,三代大多文献如殷盘周诰、甲骨金文中,“天”大多呈现出其神格的面向。但只要注意到“天”之“无声无臭”“无容无则”的独特性格,我们就能看出其神性背后仍然是以“四时不忒”的自然天为基础的,因而不能与西方的上帝等同。

这一格局直到东周以降才瓦解。周室衰微后,历政崩溃,告朔仅存“饩羊”之具文(《论语·八佾》)。当时大批历官群体向东部诸侯国迁徙,即《史记·历书》所记:“幽厉之后,周室微,陪臣执政,史不记时,君不告朔,故畴人子弟分散。或在诸夏,或在夷狄,是以其銻祥废而不统。”“畴人子弟”即掌握历数知识者。对于这拨人的来龙去脉,出身天官世家的司马迁十分清楚:

昔之传天数者:高辛之前,重、黎;于唐虞,羲、和;有夏,昆吾;殷商,巫咸;周室,史佚、苌弘;于宋,子韦;郑则裨灶;在齐,甘公;楚,唐繻;赵,尹皋;魏,石申。(《史记·天官书》)

如果把这段话画成一张图,会清晰地看到其中隐含的重大变迁脉络。如图3所示,在周代以前,“天数”是在不同世代间一线单传的。这证明了前文的一个判断,即在唐虞及三代,历数知识被严格限制在天子及历官群体中,而这批人以外的一般臣民是不知“天数”,只看到“天”的神格面向的。东周以降,“天数”则呈现分叉型,即同时向各诸侯国分散传播。此时由于天子失去对历官群体的控制,也失去控制诸侯的能力,原本属于秘辛的历数逐渐公开,更多人认识到“天”所蕴涵的“四时不忒”之常数。

順此可见,“天道”说在东周的兴起,实际上是历政崩溃、畴人子弟分散的社会政治变迁所催生的知识效应。比如司马迁所举的春秋时“传天数”者中,郑国的裨灶就是文献明载的谈“天道”者。不过“天道”也不等同于“天数”,而是在“天数”的基础上一步步抽象而来。约三层次:第一层“天道”直接来源于制历活动所认知的日月恒星轨道,如“成于十二,天之道也”(《国语·周语下》);第二层“天道”则由日月恒星推广到五大行星乃至所有天体的轨道,如“岁及大梁,蔡复楚凶,天之道也”(《左传·昭公十一年》);第三层“天道”则是在所有天体的轨道中抽象出周而复始的普遍法则,如“终则有始,天行也”(《周易·蛊卦·彖传》)。到这里,固然可以称道这是某种理性“突破”,但紧扣“天道”的历数基础来看,离开当时天下秩序瓦解、历政崩溃的背景,“突破”则难以实现。正是负载天道知识的史官群体的广泛流散,推动了时代精神觉醒的第一块多米诺骨牌。

但“天道”说的兴起并没有导致天命观的消失。我们经常可以看到两者交融在古人的叙说里而不矛盾。究其根在于天命观是产生于尧舜历政的巨大政治效应中的,即前文所指出的“璇玑玉衡”中所蕴涵的“天命”。尽管历数的神秘化使天道观与天命观的分布场域呈现差异,但当历政崩溃后,“天道”因与“天命”之说本互补交融,故二者仍能有机结合起来。只不过当时的“天道”更多转向与观象授时无关的荧惑、岁星等星占学。这类“天道”被用于解释当时的争霸局势,事关国家兴亡,更容易与“天命”趋同,故“天命”即“天道”,如子犯谓“天以命矣,复于寿星,必获诸侯。天之道也,由是始之”(《国语·晋语四》)。这种说法代表了当时裨灶、梓慎等一般谈“天道”的知识分子的主流想法。即便在更“理性”的思想家那里,“天”也一直保有某种程度的宗教性格。这仍可从历政中天道观与天命观的关系来解释。如强调“其鬼不神”的老子,又谓“天将救之,以慈卫之”,“天”具救世主味道,而这是圣人践行“天之道,不争而善胜”的法则所达致的效果(《老子》第六十、六十七、七十三章)。又如强调“明于天人之分”的荀子,其“制天命而用之”一说仍隐含了“天命”之存在,只不过其所要制的“天命”,应是“见象之可以期者”“见数之可以事者”“见知之可以治者”的天象、四时、阴阳之常理(《荀子·天论》)。

当然也应看到,“天道”与“天命”在合流的同时,亦有各自的发展线索。一是“天道”的历史化。如上指出,春秋时期“天道”更多涉及一种服务于争霸的星占学,这类学说难免流于臆测,无益于治,因而被有识之士批判。子产“天道远,人道迩”(《左传·昭公十八年》)之论即针对于此。要解决这种无益于治的问题,要么像孔子那样避而不谈,要么则将“天道”抽离具体的星空背景,将其抽象律则用于解释更广阔的人类历史发展,如“盈必毁,天之道也”(《左传·哀公十一年》)、“天道无亲,常与善人”(《老子》第七十九章),等等。由此“天道”超脱出了历数知识的范围,更具经验解释力。二是“天命”的普适化。伴随着三代秩序的瓦解,历数知识被更多权力阶层掌握,相应地,“天命”的管辖范围也不再局限于王室,还左右着霸主、诸侯甚至家臣的政治命运。① 而“天命”的解释范围一旦扩大,必然会逐渐冲淡殷周之际那种浓厚的道德色彩,运命之“天”就出现了。对于有志恢复周代“天命有德”传统的儒家来说,将“天命”的范围缩回至天子及王室是不可能的。只有将“天命”彻底普适到每一个生民身上,才有可能为“天命有德”寻找到的新起点,性命之“天”即出现在这一坐标上。这里,我们看到所谓早期中国哲学的“觉醒”,也应是历政崩溃后更为深远的知识效应。

五、结语

此后,“天”在中国哲学史中的位置就毋庸赘言了。它不仅在几乎所有哲学家的论说中扮演着最高原则的角色(至少在形式上),而且在不同哲学家那里有着不同的义项组合,从而构成中国哲学史中一条极为复杂的观念巨链,以至于任何想用若干现代概念命题刻画清楚的尝试都很难令人满意。本文致力于从起源的层面为理解这种复杂性提供一点线索。这项工作并非单纯的分解义项,而是将观念还原到社会历史实践的层面中理解,即将“天”之天道义、天命义分别追溯到尧舜时代制历、祭天的实践场域中,观察其产生的历史条件,从而把握其独特内涵。通过揭示制历与祭天的同根性,我们看到在“天”观念诞生之初,其天道义、天命义并非如自然天与人格神般截然对立;毋宁说,天道运行本身就是天命呈现的基本形式,即如斗柄与月令系统所昭示的天命那样。用自然与宗教的框架将之对立起来,或许是后世成见。

这不是说“天”没有自然与宗教的色彩,而是说当把天道、天命简单对应到自然、宗教时,恐怕会与其独特内涵失之交臂。正如不少学者注意到的,尽管存在一个所谓理性化的总体进程,但在两千多年的传统中国农耕社会中,无论是上层的士大夫精英,还是底层的芸芸大众,其“天”观念始终存在着信仰的维度。只要传统社会依旧仰赖“四时不忒”的天时生生繁衍,“老天爷”的信仰一直深入民心。“天”真正丧失其宗教向度的,是近代中国工业化、城镇化之后的事,历法节气不再是人们生活之需。而“轴心突破”的理性化叙事,又进一步使人忽略了“突破”之前早期古人的精神实况,简化了“天”的复杂性,乃至粗暴地将“天”对应到西方的人格神上帝。回到早期中国的历政考察“天”,正是要发掘中国哲学观念的异质性,亦即要回到中国经验,为中国哲学迈向世界与未来打下深厚根基。②