渐行渐远的打粑粑

2023-05-30江雨

江雨

在我老家,上世纪家家户户都要打一些粑粑,它是春节给亲戚拜年的必备礼品之一。

打粑粑基本上用手工打,所用的主要工具一是石臼,平话叫“粑坑”,凹进去的地方呈 U 形,表面很光滑,有三百多斤重,需要两个后生才能抬得动;二是捶打糯米用的木槌,平话叫“粑锤”,实木,两头粗如碗口,中间手握的地方小,差不多有一个成人高,很沉,有七八斤重,那时读初一的我试着举起来是很吃力的。一般是一个“粑坑”配两根“粑锤”,一个村庄只有四五个“粑坑”,基本上是一个房族或邻近四五家共用。由于是稀缺物,打粑粑需要排班,一家一户轮着来。我家十口人,需要打三四甑糯米,排班时间长,父亲咬咬牙,用给人剃头挣来的钱买了一个“粑坑”和四根“粑锤”。每年腊月打粑粑前,父亲将“粑坑”从堂屋角落移到堂屋中间,清洗坑里的灰尘,洗干净“粑锤”并将其泡在装有水的木桶里,让它们严阵以待。我家住的泥砖青瓦木柱楼房,楼层有三米多高,打粑粑时举起来的“粑锤”碰不着楼板。所以,每年腊月我家成了打粑粑的主战场。

打粑粑“打”的是团结协作。每道工序都需要分工协作,先是主人家用木甑蒸熟糯米,然后将熟透的糯米倒入“粑坑”,青壮年男子两两一对轮番上场握着“粑锤”捶打,妇女们负责出粑粑、拍粑粑,年纪稍大点的男子则负责将呈饼型的粑粑装在米筛和围筛里,端回家凉着。家里没有两个以上青壮年男子是无法独立完成所有工序的,需要两三家或四五家组合在一起,分工合作才能完成。我家虽有十口人,但没有一个青壮年男子,父亲将近 50 岁,我和两个弟弟都在 11 岁以下,所以即使有“粑坑”和“粑锤”,也不能独自开工,父亲要与邻居、村里的亲戚及朋友约定一个日子,确定人员分工名单,并商定哪家先打哪家后打。

一般确定每年农历腊月二十二或二十三打粑粑,因我家打得多,先从我家打起。吃了午饭,母亲就开始用两个大锅、两个木甑蒸糯米,叫弟弟和妹妹添柴烧火;父亲将八仙桌擦净,将米筛和围筛擦净,将门板取下来擦净,并在八仙桌和门板上撒一层粳米粉末。大约下午两点多钟,来了五六个青壮年男子,来了六七个妇女和姑娘,当然也来了四五个小孩来凑热闹和尝食粑粑。好在我家堂屋宽,人虽多也显得不拥挤。父亲将还冒着热气的木甑从伙房捧到堂屋,甑口放在“粑坑”口,母亲用菜铲把一定分量的熟糯米饭铲入“粑坑”内。两个壮实的小伙子脱掉穿在外面的棉衣,撸了撸毛衣袖口,在手心吐了两口唾沫,搓了搓双手,握着“粑锤”上场了。

打粑粑“打”的是力量和技术。热气腾腾的糯米饭倒入“粑坑”后,不是直接捶打,而是先慢慢擂,直到擂烂,如果不烂,夹杂着米粒状的话,打出来的粑粑不但不漂亮光滑,而且韧性嚼劲也不足。只见其中一位小伙子左手握“粑锤”,右手掌罩掐着上端的锤头,蹲着马步,用下端的锤头一下一下用力擂糯米饭,一边擂一边绕着“粑坑”转圈。几圈下来,糯米饭越擂越烂,黏黏糊糊,擂得小伙子气喘吁吁、大汗淋漓,停下来后不得不脱掉毛衣。

接下来是捶打。握着“粑锤”的两位小伙子围着“粑坑”蹲着马步,面对面捶打起来。他们双手握着木槌中间部位,先是猛力往上高高举起,再使劲捶打下来,嘴里自然地喊出一声“嗨”,锤头随之砸入软软的粑粑里,发出“嘭嘭”的响声。捶打也有讲究,两根“粑锤”不能同时举起和落下,而是你起我落、我落你起,有节奏地捶打着;也不能你捶打一处、我捶打另一处,而是捶打对方锤头拔出的地方,特别是当粑粑被捶打黏稠后粘连着锤头时,一方必须捶打另一方锤头粘连起来的粑粑。捶打者也不能马步一直蹲在原地,而是一步一步地围着“粑坑”转动,且一直保持着面对面。随着捶打的深入,“粑坑”里的白色粑粑越来越烂,越来越黏稠,黏得像“粘得牢”一样将锤头牢牢粘住,要费好大劲才能将锤头举起,举起时锤头还粘连着条状粑粑。这时,进入了打粑粑的胶着状态,捶打者已是汗流浃背,汗擦了又擦,脱掉毛衣,只剩下一件薄薄的内衣。耐力不够、力气不足者败阵下来求助:“我搞不动了,哪个上来替我一下?”立即有自告奋勇者上场接替。也有未婚的小伙子即使劳累得不行,也要硬撑下去,使出吃奶的力气捶打到最后——因为有等待拍粑粑的姑娘在场看着,他要展示出自己的力量,留个好印象。当高举的锤头将“粑坑”里的粑粑带了出来,又猛然捶打下去,发出一声“嘭”的脆响,引来满屋的惊呼,特别是妇女和姑娘们的“啧啧”称赞声时,他身上又充满了力量,甚至打完一“粑坑”也不换人,坚持打下一“粑坑”。

出粑粑也是一门技术活。当“粑坑”里的粑粑越打越软、越捶越黏稠时,就可以出粑粑了,即将捶打好的粑粑全部提出“粑坑”。这时,母亲上场了,她将两张长条凳摆放在“粑坑”旁边,将撒满了粳米粉末的米筛放在两张凳上,然后张开双腿坐在两张凳上,卷起衣袖,双手涂满粳米粉末,做好出粑粑的准备。比较滑头的捶打者将“粑锤”从粑粑中抽出,嘿嘿地笑着对另一个说:“我先下了,你来出粑粑!”说完就已将粘有粑粑的锤头放入米筛。母亲赶忙用满是粳米粉末的双手,将黏附在锤头上的粑粑捋下来,并一点一点地清理干净。基本干净的“粑锤”被放入水桶里泡着,等待下一轮再出击。出粑粑的这位,考验的时候到了。只见他将锤头斜着往粑粑与“粑坑”坑面接触处放,蹲着马步绕“粑坑”半圈,快节奏地往一边一点一点地撬糍粑,待粑粑成一团后,用锤头快速撬起,出“粑坑”,赶紧放入米筛里。如果一点粑粑都没粘连在“粑坑”里,说明出粑粑的水平高,会赢得一片称赞声。也有初次出粑粑没有经验的,撬了几圈也没撬起来,此时,父亲用湿毛巾擦一擦锤头往一边撬起后的坑面,待所有坑面擦一遍后,粑粑粘连不了坑面一下子被锤头撬起;也有粑粑虽被锤头撬起,但不成面团而是悬挂在锤头上,有摇摇欲坠的迹象,出粑粑者赶紧将锤头伸向米筛,锤头还未落在米筛里,悬挂的粑粑就掉了下来——好险!再慢一点就掉在地上了。

母亲将粑粑从锤头上全部捋下来后,抓一把米筛里的粳米粉末撒在粑粑面上,然后将粑粑捏成一小团一小团的,丢到旁边的八仙桌上。围在桌边的妇女和姑娘们用涂满粳米粉末的手掌将小团粑粑轻轻压一压,再拍一拍,将它们拍扁呈饼状,每个差不多有海碗口大,大拇指厚。父亲将拍好的粑粑装入米筛,送到楼上,或摆放在门板上,或移放在围筛和其他米筛里凉着。由于我家打的粑粑多,楼上楼下的桌上、放下来的门板上、围筛和米筛里到处都是圆圆、扁扁的、白白的打粑粑。

到了下午五六点钟,我家的粑粑全部打完。大家各自回家吃晚饭后再赶回来,父亲在堂屋里挂上几盏马灯,继续打其他家的粑粑。这些家庭的粑粑打得不多,大概到晚上十二点多钟就全部结束了。

打粑粑热闹的场景不亚于看村戏,人多,男女老少,挤满一屋,人气满堂。擂、捶、打、撬、出、捋、压、拍,哪个环节都是力量与技巧的展示。其间,家长里短,插科打诨,相互取笑,引得哄堂大笑,好不热闹。这样的场景怎么少得了孩子们呢?他们窜来窜去,打闹间抓一把糯米饭或一小团粑粑品尝,大一点的孩子凑热闹跟着拍粑粑,将粑粑拍得小小的、厚厚的、凸凹不平的,大人见了笑着说:“这个就留着你自己吃啰!”每到这一天,我和弟妹们与邻居的小伙伴们饱得都不用吃晚饭了,大人不收工我们不散场,竟然到了晚上十一二点钟也没有睡意,乐在其中。

打好的粑粑可烘,可煎,可水煮,也可油炸,视各人的口味。可放白糖,可放红糖,也可以放专门用红糖、饼干、芝麻等弄出来的粑粑糖。那时,老家春节给亲戚拜年流行送打粑粑,与腊肉、白糖(或饼干)并称为春节走亲戚送礼的必备“三大件”。打粑粑存放也有讲究,暴露置放一段时间之后,必须将它们放入水缸浸泡着,而且隔十天半个月换一次水,这样能长久不坏,久的可以吃到清明,不过,味道就没有浸泡之前好吃了。

“现在村里年轻的绝大多数外出打工或定居,留下来的老的老、小的小,怎么打得起粑粑?想吃的话,将蒸好的糯米送进机器,打成米团,再拍成粑粑。”二姐在电话那头的感叹,打断了我的回忆。是啊,就像我们村,连四五十岁的中老年人都带着孙辈在县城租住,让孙辈在城里的幼儿园和小学借读,村庄基本上成了空心村。二弟和三弟青年时打过粑粑和出过粑粑,但后来在外打工,一个全家在县城租住,一个全家在浙江嘉兴租住,我想如果他們现在回老家握着“粑锤”,可能都不会打粑粑了。前些年回老家,发现遗弃在我家老屋角落的“粑坑”和“粑锤”不见了,二弟告诉我,可能是三弟将它们廉价卖给了来村里收购旧物的人了。

打粑粑打的是人气,如今村里的人气逐渐“外泄”,打粑粑的场景也跟着渐行渐远了……

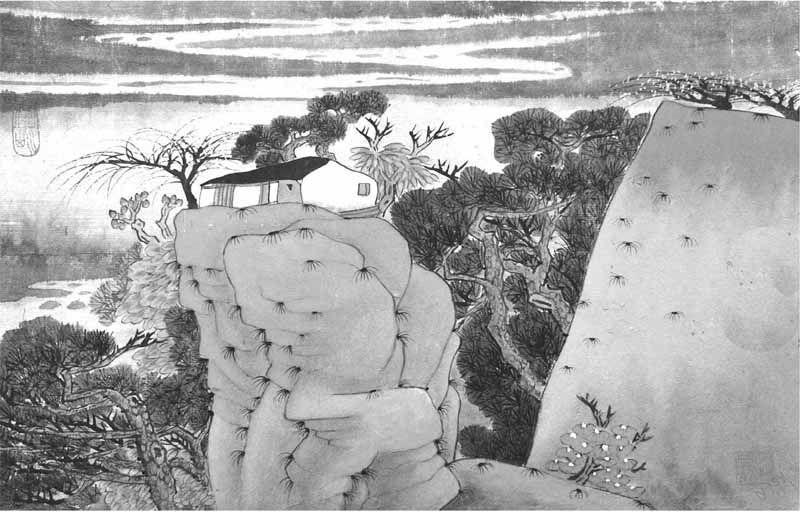

美术插图:刘子默