最佳公益环保精神

2023-05-30闫时杰良翼雪境

闫时杰 良翼 雪境

本奖项旨在鼓励参与户外领域环境保护和公益事业的团体或个人,以此来推动户外运动参与群体的整体环保意识。

⊙丁再刚

⊙手護自然

⊙青海雪境

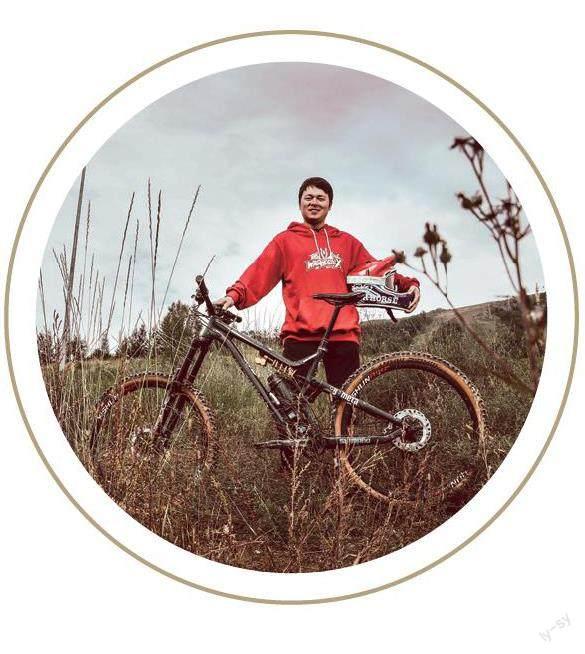

“布道者”丁再刚

山地车篮球场计划

提名理由

丁再刚在中国山地自由骑领域是领军人物的存在。他于2011年接触山地车,在十余年的骑行生活中,他深知我国山地车技术与国外的巨大差距,尤其缺少像国外那样专业的山地车公园或者场地。他下定决心改变国内山地车现状,2020年在上海修建pump track期间正式把这个想法命名为:山地车篮球场计划。

截至2021年末,丁再刚与团队累计在全国建成各类骑行场地20个,泵道3790米,山地车道10公里。但这还远远不够,他希望未来山地车场地能做到像篮球场一样普及,让更多人享受山地车带来的快乐。

丁再刚是国内知名的山地自由骑车手,同时他还是一名赛道设计师、职业修路师。他通过学习国外的视频加上自己骑车、修路的经验及尝试,在2015年正式成为山地自行车职业修路师。

在十余年的骑车生涯中,他深知国内山地车技术与国外的巨大差距,更加意识到国内专业的山地车公园及场地的匮乏,从成为修路师的那天开始,他就下定决心去改变这个现状,从最基础的场地建设开始,脚踏实地地去修建好每一个场地,影响更多人。

勇峰山地车公园职业修路师的开端

浙江省杭州建德下包村,一个仅居住着大约2500人的村子。2017年,一座山地自行车公园在村子旁的青山中赫然出现。如今至少国内山地自行车玩家几乎都知晓了它的名字,杭州勇峰山地自行车公园。

当丁再刚受邀前往下包村时,他义无反顾地离开了生活10年之久的东莞虎门,来到了浙江建德,正式成为一名职业修路师。在这个山地车公园工作的几年里,他和他的朋友小源经常光着膀子在江南地区的阴雨与闷热中挥汗如雨,一遍又一遍地修改飞包,不断完善路线。太阳落山就下山吃饭,等第二日太阳升起又上山干活。

丁再刚将自己的理念和经验完全应用到赛道修建上。他不断从车友那里了解和学习国外优秀山地车公园的原理,把国外先进的赛道设计经验融入到自己的作品中。2017年11月,勇峰的竹林路段修建完毕,整条线路全线贯通,主线是一条长达3.5公里的赛道,涵盖了弯道、飞包、Pump、高速路段等。

小丁和小源在山中耕耘两年的故事随着勇峰的正式营业被国内自行车爱好者所熟知,他们在勇峰的林道间飞翔的画面优美诠释着一个童话般的故事,似乎这里是属于中国山地自行车爱好者的理想国。勇峰自行车公园的成功案例,成功唤醒了江浙沪地区山地骑行的氛围,这吸引着很多人加入到山地骑行中,也令很多人重新找到了山地骑行的乐趣。

但在丁再刚看来,一个山地车公园还远远不够。

山地车篮球场计划

离开建德后,丁再刚依然坚持作为一名职业修路师,在全国各地修建了更多的山地速降赛道、pump track场地,以及进行山地自行车公园的道路修建。

“山地车篮球场计划”的概念是丁再刚在此前修路的过程中便产生的想法,2020年他终于找到了合适的名称来阐释这一计划,“如果说玩车的场地能和篮球场那样多,那样方便快捷可达,那山地车运动一定会发展得更好。”

这是一个致力于公益性的场地修建计划。他优先选择的修建目的地一般是当地有足够多的山地车爱好者,同时有合法的路线可以修建,在这个过程中他也不断去分享自己骑车和修路方面的经验,以使得有更多的山地车爱好者加入其中。

如今从浙江到四川,从云南到新疆,他已经去过30多座城市,指导、帮助当地车友修建线路,“再好的自然条件没有人去设计和修建,它也只会是一条风景不错的野路。既要安全又要有趣地享受山地生活,必不可少的就是修路。”

丁再刚希望中国的山地车爱好者们,能像参与篮球运动一样,在身边就能找到合适的场地,可以尽情飞包压弯,享受山地车骑行的乐趣。未来他计划去更多的城市推广“山地车篮球场计划”,去探索和发现国内更多适合山地车骑行的环境。

柔情中的坚定和大爱

青山公益活动

提名理由

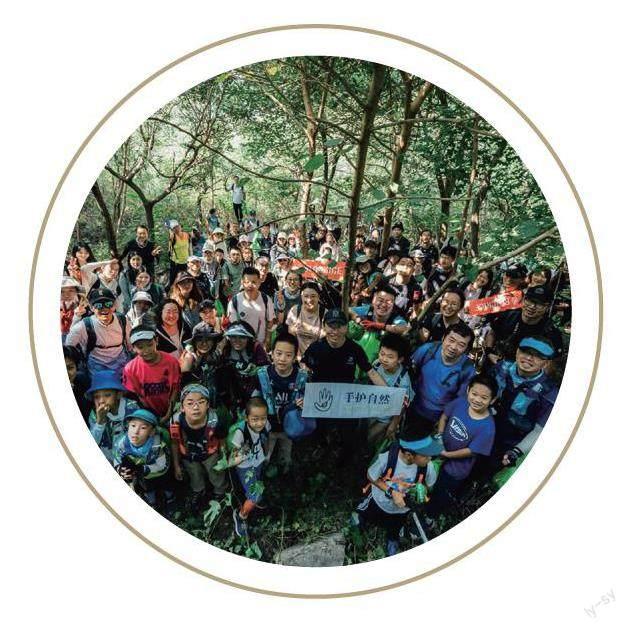

2021年木匠和朋友结伴重装徒步穿越贡嘎,为沿途无数的白色垃圾感到震惊和痛心。他回到北京,迅速筹备起定期发起山野清洁的公益活动,后成立手护自然环保组织。手护自然始终以持续为实现“人人参与,自觉爱护”的美好愿景而努力着。

一年多时间里,手护自然累计带动1655人次参与清山活动,服务总时长20826小时,清理失控山野垃圾超过6800斤,清理路线近300公里。不同于那些在高山极地创造热血探险故事的人们,公益环保精神奖的气质,仿佛总是更加温和含蓄,柔情中包裹着坚定和大爱。

为大地带去关怀

手护自然虽然只是一个成立时间不到两年的年轻群体,但他们对山野自然给与的关爱如此纯粹,没有他们的守护,其他探险者所至之地将随时有可能面临破坏和污染,因此我们绝不能忽视这些可爱的人们对大地带去的关怀。

手护自然的创始人刘松(ID木匠),起初和众多行走在山野间的户外爱好者一样,平时周末喜欢收拾行装到山中走走,在感受到自然带给自己愉悦的同时,他也看到偶尔有零星的垃圾遍布其中。一次他与朋友结伴重装徒步穿越贡嘎,沿途无数的白色垃圾让他感到痛心,返回后,对自然的爱让他无法再袖手旁观,他决定行动起来!

于是,他便迅速筹备起了定期山野清洁的公益活动,以奇数月为单位组织。如此这样,慢慢在木匠的运行和呼吁下,这个团体发展成为有10个固定团队成员、领队组29人(合团队全员)的公益清山组织。团队成员以90后为主,均为来自不同行业的人员兼职。他们经常在周末组织报名的志愿者一起进山捡拾垃圾。

自成立以来,手护自然拥有超过2800名志愿者,服务总时长20826小时,清理失控山野垃圾超过6800斤,清理路线近300公里,影响区域涵盖北京香山、热门越野路线三峰、北京最高峰东灵山、北京后花园北灵山、历史悠久的京西古道、门潭古道、干灵山、戒台寺、网红天门山、水源地核桃溪园、永定河等。极大改善了北京周边热门徒步路线的环境状况,间接保障了更多旅行者的权益及周边居民的健康生活。

用双手让美好发生

手护自然还根据实践经验总结,撰写了《山野捡拾开展指南》,积极探索出了一套可以推广复制的方法,对其他城市同类组织的发展提供了帮助;他们还自创了《山野垃圾常见品牌监测卡》,为垃圾溯源提供了数据支撑;同时,依托团队技术能力开发了《手护自然捡拾小程序》,弥补了之前使用“志愿北京”报名系统的不足,方便公众参与标记污染区域,提升活动开展效率。

根据服务数据统计,参与手护自然公益活动的志愿者中,30岁以下的群体占比高达62%,这是一个年轻、阳光又充满活力和爱心的志愿服务团体。在这当中,还有不少小志愿者,当他们参与其中,感受到山林间的绿树清风,也让他们从小培养了爱山护山的情结。当清山活动不再只是志愿者跟着乱丢垃圾的人屁股后面跑的时候,改变才有可能发生。

活动招募每次会在一些主流的社交媒体平台发布,低调中也小有传播,参加活动的人有撸猫的、爬山的、越野跑的,这些人最后在清山活动中成为了彼此的好朋友。很多人起初只是来玩玩,但当真的看到自己捡拾后的山野恢复清爽,他们的成就感油然而生,原来除了从自然中索取美景和资源,自己也可以为自然做一些力所能及的事情!这正是创始人团队希望告诉大家的。

木匠说:“关于清山这个事,初衷其实挺简单的,就是希望山野环境变得更好。作为一名户外领队,自认为身体素质还可以,如果有更多的户外爱好者能加入我们,那清理效率会更高,能涉足的路線会更长,范围会更广。”朴实的话语背后,是他和小伙伴们一步一个脚印,在山林中为环境保护脚踏实地留下的汗水。

从口中说出的爱也许并不不难,但去身体力行地做才能让美好真的开始发生。

无论怎样,感谢手护自然,致敬他们的用心去爱,用双手去维护。

雪豹从石头上跳下来后他让猎人放下了枪

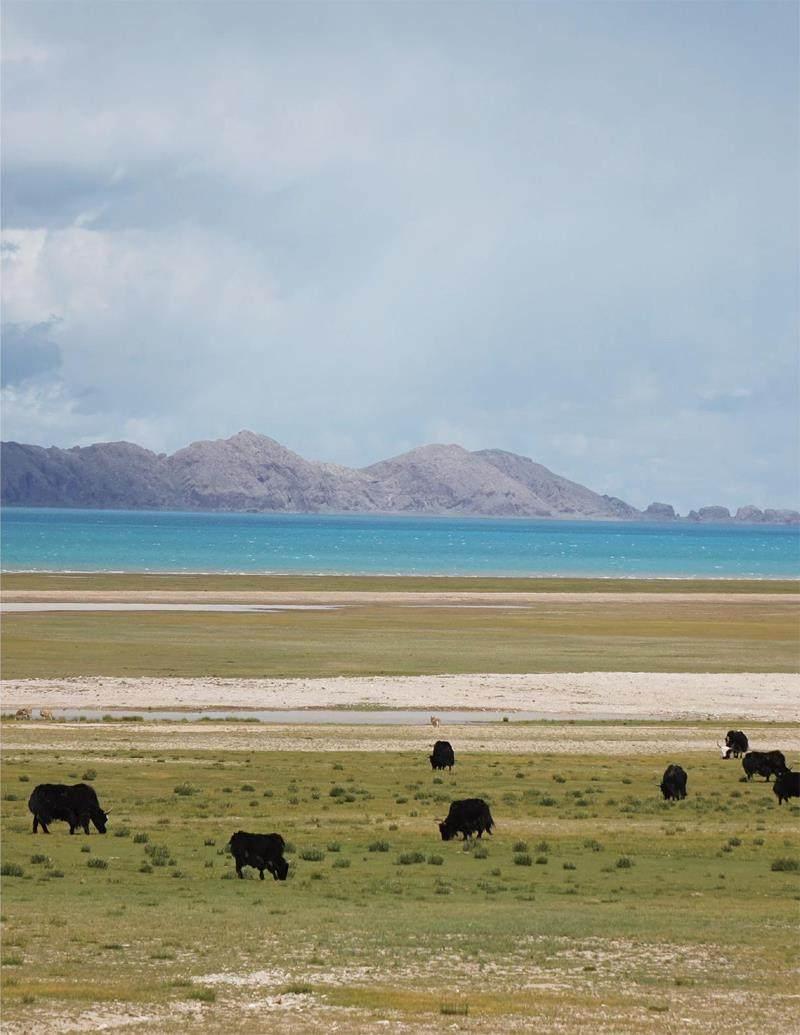

致力于缓解人兽冲突

提名理由

青藏高原地区是中国野生动物最丰富的地区之一,雪豹、棕熊、狼等大型食肉动物以及它们的猎物在这里繁衍生息。与它们一同生活在这里的,还有当地的藏人。在这里,人兽冲突的情况尤为普遍,雪境自2014年成立起,8年来始终致力于解决当地的人兽冲突,与当地人一起想方设法去守护美丽的雪山圣境。

在经过2019-2021年深入开展青藏高原的人熊冲突,雪境总结完善了一份,也是目前唯一一份针对青藏高原防熊经验的总结、调研报告,而且结合试点社区的情况以及充分地调动当地社区的参与,经过一年多的时间发挥了有效的防护,让更多地区受益。

人兽的冲突

尹杭(雪境创始人)第一次到三江源是2009年,那时她拜访了一家在青海果洛的年保玉则地区的农户,叫索日,他在家里照看自己的羊。索日家的羊可以说是雪豹的专属食物,因为他们家山后边有两只大雪豹,当然这事儿索日一直都知道。

有一年,索日突然看到后山出现了一只大雪豹带着两只小雪豹,他很担心,从搬到这个草场之后,家里的羊一直在减少,大概5年少了200多只,自家的羊可能能供大雪豹吃,但这回又有了小雪豹,养不起啊。于是那时他动了杀念,请来了村子里的猎人,猎人说可以帮他把小雪豹干掉。他们爬到山后面,很快索日就看到两只小雪豹在山下玩耍,大雪豹則停在一块很大的石头上,似乎并没有注意到人的靠近一一这是猎杀目标的绝好机会。

但是当猎人举起枪的时候,大雪豹可能是本能地感觉到小雪豹面临危险,从大石头上跳了下来,正好在索日、猎人和小雪豹中间。也就在那一刻,索日跟猎人说,我不杀这个雪豹了。猎人问这么好的机会你为什么不杀这个雪豹了呢?

索日说我能感受到那个雪豹妈妈,它想去照顾自己的孩子,而我也是一个父亲,我有5个孩子。

这个故事大家看完之后,想必都是很有触动的,人类中的父亲看到雪豹中的母亲,为它们保护孩子的情感所打动,然而这其实只是我们不在当地的人的想法而已。

索日不打雪豹了,但羊是他最重要的生计,雪豹基本上每星期都会到家里吃一只羊,那他又要怎么去养他的5个孩子呢?

2009年的时候尹杭和北大博士研究生一起做雪豹保护,在2014年她成立了雪境机构。雪境其实来自一个藏语的名词,叫岗日内确(音),岗日(音)就是雪山,内确(音)就是当地老百姓心中的圣地。他们想用雪境这个词来表达他们看重的是当地的传统智慧和人与自然的互动关系,希望每一个生命都可以共享雪山圣境。

人兽冲突比我们想象的更普遍

“如果你家里最好的种公羊成为了野狼的腹中餐、最爱的亲人被大象意外踩伤、赖以生计的玉米地不到一小时就给误闯的狒狒们折腾得乱七八糟,你还会对这些人类的朋友报以宽容与理解吗?”世界自然基金会和联合国环境计划署发布的《共同的未来》报告,提出了这个尖锐而现实的问题。

人类与野生动物的冲突涉及生命的丧失,由此带来的恐惧、愤怒以及在防御或报复中也杀死了更多的野生动物。

动物误入人类居住地,威胁人身与财产安全;愤怒而恐惧的人类开启报复反杀,致使野生动物的数量进一步减少,破坏生态平衡;自然食物链受影响,野生动物无法饱腹,只能下山寻找更多食物,一个恶性的莫比乌斯环正在形成。

这种充满矛盾与无奈的现实有一个专属名词一一人兽冲突,在世界各地普遍表述为“在人和野生生物之间产生的冲突,人或野生生物产生对另—方的负面影响,这里的野生生物是一个广泛的定义,包括非圈养的植物和动物和一些摆脱圈养环境的动物。”

在广袤的青藏高原地区,人兽冲突的情况尤为普遍,很大程度上是因为当地百姓常年生活的区域或多或少地与野生动物存在着重叠。

在雪境曾经的调查中,超过96%的三江源居民反映受到过不同程度的野生动物影响:有人辛苦种植的农作物被野猪、梅花鹿无情践踏,一年的心血付之东流。有人放牧的区域恰好是岩羊、藏野驴等食草类动物的栖息地,它们也自然吸引了狼、雪豹、棕熊等捕食者的“跟随拜访”。

向来存在的熊伤人事件也在近20年愈演愈烈,西藏棕熊闯入当地居民的家里破坏房屋、捕食家畜、致人伤亡。除此之外,逐年增加的流浪狗,也正成为人兽冲突的新矛盾物种。摆脱圈养环境的它们不仅是家畜的噩梦,也是藏区目前流行的包虫病的主要传播源。

人与野生动物和谐共存似乎变得越来越困难。

“就因为棕熊是保护动物我再害怕也不能反击”

雪境通过对当地牧民的访谈发现,2006、2007年为人熊冲突急剧升级时期,到2015年人熊冲突又出现进一步加剧。

据青海省林草局野生动物灾害管理部门的数据,2014~2017年间,全省共有14位牧民受到棕熊的攻击,5人受伤,9人死亡,其中仅2019年一年在三江源国家公园试点区就发生过4起棕熊伤人事件。

棕熊也不像从前那样怕人,它们开始频繁进入到城镇、寺院、学校等人口密集区,曾有摄像头记录到有4只棕熊在夜晚光顾玉树市琼龙小区。

据报道,在2020年5月,一个治多县女牧民被棕熊从帐篷内叼走最终咬死,当时民警发现棕熊后鸣枪驱赶,却反遭棕熊袭击,最终开枪将棕熊击倒。治多这次棕熊进帐篷伤人事件发生后,无疑更是增加了居民们对于棕熊的恐惧,“我既不喜欢棕熊也不讨厌棕熊,但是我特别害怕它。80年代的时候老百姓有枪,也没有熊进房子,但现在棕熊是保护动物不能打。”当地老百姓说到。

同时,随着冲突日益频发,将导致原本因宗教等当地文化对棕熊等野生动物怀有敬畏之心的牧民产生消极心态。近年网络上也流传一些当地老百姓挖陷阱、门前放置针板等防熊而伤害棕熊的视频图片。

这种人兽关系在环境与社会的变迁下,发生了微妙且持续性的变化。冲突这一被广泛采纳的主流称谓,将动物描述为“有意识的”与人类对抗。

然而在冲突背后,潜在的是保护目标与生计目标间的矛盾以及人身安全与健康防护等问题。长远而言,雪境试图从社区协作、技术、经济和传统生态文化等多层面入手,贡献于现有问题的缓解。

在探索、实践的前期,我们需要首先学习已有的缓解方案并进行系统梳理,总结各种措施的经验和教训,为未来各部门开展防熊实践提供一定的参考。另外,人兽冲突随着人生活方式的变化和野生动物的学习适应,无法一劳永逸地解决,因此,这里强调“缓解”一词。

同时,具体的缓解措施没有一劳永逸、普适的标准可供照搬与复制。雪境认为有效的防熊设施要充分考虑地域特征及当地群众的生活习惯,并配合可持续的后期维护。如同鲧禹治水,直取的障水法无法解决问题,而以疏导的方式才可缓解矛盾与问题。