最佳户外影片

2023-05-30Kaka潘登禾木羊

Kaka 潘登 禾木羊

本奖项授予在户外领域创作出具有积极贡献、深远意义以及有一定制作水准的原创纪实作品。旨在推广户外新锐的拍摄意识与理念,推动中国户外影像的发展。

⊙《P3》

⊙《沧浪之水歌》

⊙《依寺夹塞峰》

将更多的爱组合,翻山赴河

提名理由

骑着宽胎自行车前往冰川,并在抵达雪线后,踩着雪板穿越冰川,攀登一座雪山并完成下滑,最终抵达北Saskatchewan河流的源头并开启桨板漂流。这样一个计划实施起来困难,拍摄起来更困难。

苏荣钦拍摄在《P3》中表达的“探险”,并不限定只能前往遥远的远方,也没有功利性的结果导向,而是强调享受户外运动本身,这在这喧嚣浮华的时代中,本身就是可贵的精神。阿苏相信,人们对户外运动发展的祈盼将不断打破运动间的边界,而“P3”,只是一个起点。

在枫叶国落基山脉南麓弓河山谷,坐落着一座英译为坎莫尔(Canmore)的小镇,西距班夫30余公里,与加拿大1号公路相连,在这里生活着阿苏和他的三个朋友。从这里出发,作为探险运动员和影像记录者的阿苏,用镜头讲述了三个正处于人生不同阶段、不同生活状态的男性朋友,以一种全新的组合运动方式,开启一场寻梦探险之旅的故事。在阿苏的概念里,“enjoy”,是贯穿探险的高频词。

一个是勤恳工作25年,终于选择退休,满脑子想着要将年轻时耗费在埋头苦干里的时间抢回的Dan。开车接近目标山峰的途中,他对镜头前的观众讲述了哥伦比亚冰原探险的庞大计划:骑行宽胎自行车前往冰川,并在海拔近2000米时,抵达雪线,踩着分离板,穿越一片冰川裂缝区,攀登一座海拔3330米的雪山并完成下滑,最终抵达北Saskatchewan河流的源头并开启桨板漂流。这个计划需要进行周密地准备:合适的天气窗口、合理的物资运输以及合意的结组搭档。

阿苏说,能够满足这一计划的窗口时间要求极为苛刻。既需要雪支撑滑降,也需要水助力漂流,这样的时间,在一年里可能也只有几天。出发前一天,两名滑雪登山者在这一区域遭遇雪崩遇难的信息陆续传来。在拖挂房车组成的营地前,Brandon坦陈了家人对此行的担心。彼时,他刚成为父亲,内心还满是牵挂;他曾经是一个流浪世界的冲浪者,几年前来到小镇定居,开始找到另一种与水联系的方式,也在组建家庭中再度追寻生活的乐趣。阿苏对此也深有体会,2019年,他时隔7年之后再次回到中国四川攀登,开始“寻雪中山峰”时,内心亦充满了对新生女儿丢丢的牵挂。而探险,是户外世界里探索未知的一种方式,对钟爱户外运动且训练有素的人们而言,绝不等同于冒险,反倒更接近主动控制风险、积极应对挑战的生活方式。

阿苏强调“enjoy”,也格外在意家庭,他希望通过影片能够将户外探险运动积极、向上的一面展示给更多观众;他也认同《户外探险》提出的Slogon:户外不是探险,人生才是。

留着络腮胡的Paul,是一个20多岁的精神小伙,阿苏说他很喜欢骑行。回忆起穿着全套滑雪登山服装,选择在凌晨两点出发时,黝黑的深夜里,冰川上只有几盏头灯散发的光芒,他们骑行着宽胎山地车,跋山涉水之间,天边点点拂晓照亮了冰原上前进的道路。岩体与积雪间相映的视觉冲击下,坚冰与裂缝间交错的远途跋涉中,三人踩着雪板结组行进在Athabasca冰原上迎来了日出,光与影的变换构造出最美妙的镜头。冲顶路上,遇到陡坡,止滑带的附着力受限,开始Z字形爬升,也遭遇突变的恶劣天气。

一定意义上承担着活动策划者与组织者身份的阿苏,曾经在中国、北美等地获得的丰富的极高海拔攀登实践经验,让他快速判断出风险可控,最终,团队在大雾中登顶,他將镜头对准三个朋友:他们将分离板组成滑雪单板,开始了下滑,超过千米的滑行落差,带来丰富的滑行体验,雪况也远远超出预期。在洁白无瑕的雪山“身体”上留下一道道人类滑雪留下的印痕,成就此行的高光时刻。阿苏心想:即便无法完成漂流,在6月依然能滑雪滑得痛快,也算不虚此行。

滑行至冰原的末端,在冰湖边给桨板的气室打足压力,三人贴身层穿着干衣,背负着沉重的雪板,踏上桨板。在穿过一个蔚蓝色的冰洞时,滴滴水流声格外空灵,引人入境。划过这一片冰湖后,他们明显感受到流速,既兴奋于或许可以顺流漂至此前计划的源头Saskatchewan河流,此前因运输桨板时意外发现河道干涸本已不抱希望,如今却成了意外之喜。负重的桨板给漂流,特别是白水段的漂流带来更多操作技巧上的挑战,阿苏坦言,落水与上板,也是桨板运动的一种乐趣。在湍急的水流中,引人回味着这一天,在戈壁、冰原、冰川、冰湖、河流中enjoy,汲取着快乐,当三人最终拖着桨板上岸时,身旁高耸着的松林仿佛也在分享喜悦。

新冠肺炎疫情席卷全球的这两年,一定程度上限制—了人们的出行,也改变了人们的生活方式。阿苏自嘲,红牛赞助拍摄了众多精彩的极限运动影片,或许是在给精神小伙们打气,而他想通过一些家门口的镜头设计,传达探险并非距离大家很遥远的理念。

有人说,阿苏拍摄的影片是在给中老年们打气。因为影片里表达的“探险”,并不限定只能前往遥远的远方,更没有功利性的结果导向,更多的,还是享受户外运动本身。阿苏也相信人们对户外运动发展的祈盼,将不断打破运动间隔的边界,“P3”也只是一个起点。由山地车的踏板(Pedal)、粉雪(Powder)以及桨板的桨(Paddle)共同构成的这部“P3”一一让更多的爱好组合,翻山赴河的美好一天。

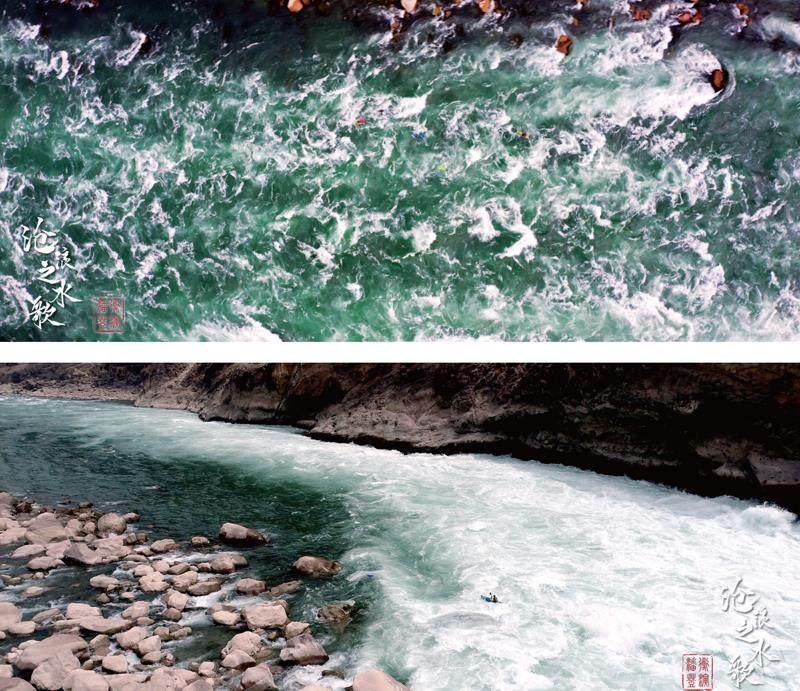

《沧浪之水歌》创作手记

提名理由

“沧浪之水清兮,可以濯我缨;沧浪之水浊兮,可以濯我足。”人类在自然面前的渺小,与个体在社会中的渺小,如同片中落水的漂流者一般,在沧浪之水中浮沉漂泊,期待着被浪涛推向岸边。

在影片《沧浪之水歌》中,不仅以影片的形式记录了漂流这样一项小众的运动,同时是以带有中国韵味的美学展现出白水漂流这样一项户外运动,很好地结合了来自东西方的元素,以一种和谐的方式呈现。在形之上,又通过词曲表达了一种兼具无奈与豁达的精神内核,实属佳作。

白水一词来自直译英文whitewater。可以理解成因为激流险滩的河流中很多浪花是白色的,所以这种自然江河就叫白水。这里指白水漂流。

我第一次接触白水是在尼泊尔,我当时参加了一个5天左右从博卡拉出发的漂流线路。户外运动在尼泊尔非常发达,白水也是,现在基本上都是尼泊尔自己的俱乐部在经营,而且所有的体系都是西方留下来的。白水在中国是极限运动里玩的人非常少的一个项目,可能比滑翔伞和潜水人更少。我一直都想拍中国的白水,所以也有意地接触了一些。2020年冬天跟着爵士冰去漂了三江,后来,深海他们又去冲江河漂,我没赶上。铁丐心血来潮要桨板漂长江源头,其实我颇有兴趣。但当时家中有事时间冲突,不能随行。总之,没有找到合适的契机和拍攝对象,疫情断断续续,也便暂时搁置。

2021年初,钟峪给我发信息说他们要去漂老君滩,老君滩下游将要建立白鹤滩水电站,水位上涨,老君滩将不复存在。10位中国白水漂流爱好者准备前往老君滩进行了一场抢救性漂流活动,问我去不去。我查了一些资料,决定去。

老君滩是金沙江上的一处险滩,位于四川省会东县鹿鹤、普咩与云南省禄劝县炭山乡之间,其地位大致相当于白水圈的珠峰。这次我其实并无过多准备,只知道拍老君滩白水漂流。本来十几个人的小行动,最后成了一个30人的大团队。由于缺少资金,我前期并没有去老君滩踩点。根据漂流队之前勘查的描述,选择了老君滩第一滩云南境山坡处作为定点拍摄。到了漂流当天在这个位置寻找最佳机位。但实际上效果并不理想,因为他们现场决定不走主流,沿四川境溜边走,距离太远。基于素材太少,在回程的时候,当钟峪问起我时,我觉得没法剪辑成一个完整的影片。因为真正的记录者仅我一人,其他都是航拍和gopro,中间漂流几乎没拍到队员之间的交流。

回昆明后,跟启明约了去巧家县看看白鹤滩水电站,拍了些东西,我突然找到了杨泳梁“工业山水”的灵感。于是我开始构思,如果用纯视觉表达能不能实现,就像《悲兮魔兽》那样。后来发现,不说话肯定无法交代清楚是什么事情。于是最终通过两大段谈话来先做个背景介绍铺垫。而视觉风格,借鉴了杨泳梁的作品;当然,并不是为了用而用,主要还是因为这种视觉表达的风格与我想要表达的核心思想契合。

对于山河而言,虽然它没有选择的权利,但对于它而言,这里发生的一切都是短短一瞬;而对于人而言,白水爱好者无法选择,只能抢救性漂流;当地搬迁的居民无法选择,只能搬走;建坝者也无法选择,毕竟要工作要生活;甚至政府也无法选择,要发展。所有人似乎都没有选择权,都是随波逐流地去适应。他们只能被动地接受变迁带来的宿命,努力地在这片土地上生活着。如同片中落水的漂流者一样,在沧浪之水中浮沉漂泊,期待着能被浪涛推向岸边。在自然面前人类的渺小和个体在社会中的渺小是一样的。于是我想到了《孺子歌》:“沧浪之水清兮,可以濯我缨;沧浪之水浊兮,可以濯我足。”你可以说是一种无奈,也可以说是一种豁达。

双塔逐梦—依寺夹塞峰的21天

提名理由

2021年9月,沙鲁里山脉中,郑朝辉与多年的搭档张晓辉、陈洪平艰难地用21天完成了大岩壁型未登峰依寺夹塞峰的首登,这与岩石巨兽搏斗的21天中的艰难,都被拍摄成了影片《依寺夹塞峰》。

《依寺夹塞峰》最成功之处在于:除了画面震撼、叙事完整外,如果说巨大的不确定性是攀登的魅力,那么将攀登者应对这不确定性时内心的真实变化记录下来,难度并不亚于攀登本身。《依寺夹塞峰》做到了,它与这次首登一样,成为了2021年不可多得的佳作之一。

迷雾

风起幡动。

弥漫的云团将奥克嘎日峰拥入怀中。险峻的岩壁上奋力攀登的郑朝辉和搭档被如纱的迷雾笼罩,着恍若隔世。寒冷与潮湿让每一步都惊险万分,碎裂的花岗岩不断滚落而下,每一次碰撞发出的噼啪声都像是沉默不语的大山焦急的催促。虽有遗憾与不舍,但郑朝辉依然决定终止这次攀登计划。

他十分清楚峰顶从来都不是终点,就像不断被人追问:为什么要登山?

从遗憾与不舍,到勇敢与执着,这变化便是影片《依寺夹塞峰》最令人动容的元素。

刃脊

在漫长的登山历史中,无数攀登者被阿尔卑斯式攀登的自由与浪漫吸引。

自1999年首次阿式攀登至今,迷雾深处的未知山峰就像郑朝辉多年未见的老友,每次相聚都让他兴奋无比。第一次见到这座罕见优美的双塔奇峰就让郑朝辉萌生了攀登的念头。2021年9月,沙鲁里山脉中依寺夹塞峰下,郑朝辉与多年的搭档张晓辉、陈洪平再次相聚。他们遥望着这座从未有人登顶的山峰心潮澎湃。这次,跟在他们身后的还有Ken,《依寺夹塞峰》的摄影师。

经过前期勘察,相较中部难度极高的岩槽路线和东部的冰岩混合路线,看似较为平缓的西北山脊路线登顶的方案成为团队的共识。但这个看似容易的路线在随后的日子里让他们感受到预期与现实的巨大差距。

由于决定攀爬山脊路线,在攀登过程中,拍摄的位置只可能在攀登队伍的前方或者后方,加上只有一个摄影师无法独自结组确保安全,权衡之下,Ken决定留在C1,从地面拍摄附加航拍,而攀登者用gopro拍第一视角镜头。

开始的几段难度不大甚至可以说简单,然而岩壁难度不高并不意味着更轻松更安全。远处看似完整的山体在强烈的造山运动和长期的风剥雨蚀中变得支离破碎,任何岩点都变得不再可靠。作为领攀的郑朝辉不仅要面对暴露感极强的岩壁裂缝,还要不断地清理松动的岩石。连续12个小时的攀登不仅伴随着包括冲坠在内的各种风险而且透支了巨大体能,到达营地后顾不上吃饭倒头便睡,留下张晓辉陈洪平两人打趣他的呼噜声。

海拔不断上升,攀登的难度也在不断增大,蹉岈交错的山峰与十分不稳定的岩点让线路长度大幅度增加,不断地横切、摆荡。距离峰顶越来越近,这个夜晚比白天还要难熬,悬崖边寒风中三个人相互依偎温暖彼此,炉头闪动的火焰与银河璀璨的光芒映入眼眸,就像他们心中对攀登从未改变的热爱。

郑朝辉攀上昨晚露营岩壁的顶部才发现,这块巨石早已和山脊分离形成了一个如同斧劈的凹口,赞叹大自然鬼斧神工的同时也让他意识到冲顶变得不再现实。此刻距离峰顶只有100多米的海拔高度,但无论是前方的积雪还是即将关闭的时间窗口都不允许他有更多的耽搁。知难而上是一种勇敢,而下撤则更代表着理性与坚忍。

守在大本营的Ken也在镜头后注视着眼前事态的变化,不由得叹惜。虽然Ken随队攀登,但在镜头下犹如置身于他们其中,感受到攀登过程中的困难。陈洪平说:“如果再有一个晴天我们就可以登顶。”但未登峰的世界里从来没有“如果”。

重返

同样感到惋惜的郑朝辉得知新的时间窗口在几天之后,他决定杀一个回马枪。

作为摄影师,Ken自然也要再次进山。高海拔攀登拍摄相比一般的拍摄需要强大的体能在山里营地没有电源,只能多带几个较大型的充电宝(60000毫安)。即便如此,每天也要尽量节省,争取精准地拍到关键的镜头。大本营以上,摄影师需要独力运输所有的器材,加上个人的装备和粮食,背包总重量达到56斤,非常考验体能。

这一次他们要轻装上阵。17日他与搭档陈洪平重返营地耐心等待时机。很多时候攀登的危险并不来自5.10C的岩壁看得见的雨雪看不见的风寒才是更加叵测的挑战。高海拔山区拥有的独特与善变的小气候塑造了每座山峰的脾气与个性,这种脾性也让登顶充满了致命的威胁。预报中的阵雨突然变成了暴雪,连续两夜的暴雪不仅延缓了攀登计划也压垮了帐篷,但这一次两位攀登者志在必得。

珍贵的时间窗口终于向他们打开,19日清晨轻装出发的他们经过一天的攀登顺利到达之前下撤的位置,甚至还找到了一块相对平坦的营地美美地睡了一觉。破晓的阳光穿透薄雾勾勒出山峦雪峰连绵不绝的轮廓,今天的攀登至关重要。接近峰顶的刀脊变得干净与锋利。登上难度更大的直壁,翻过一个又一个假顶,天色开始暗淡……

太阳正与他们告别,傍晚19点46分环顾四周再没有更高的地方,峰顶就在脚下。

下撤

“峰顶从来都不是终点”并非只是浪漫主义的登山感悟,安全下撤活着回来才是更重要的目标。

入夜气温骤降,依靠着头灯微弱的光勉强找到一块狭窄的岩缝。月圆如珠夜色皎洁,这个千里共婵娟的夜晚,郑朝辉和陈洪平只能蜷缩在险仄的岩壁上,把头埋进两腿之间来抵御夜晚的寒冷。黑暗长夜里两人相互打气提醒对方不要睡着,在这里如果睡着了可能就再也醒不过来。当温暖的阳光再次唤醒僵硬的身体,他们深深地吸了一口气。为了纪念这次艰难曲折的攀登,这条首登路线被命名为21天。

“我看到的是他们對信念的执着和勇气一一欣然接受失败,重新计划,努力重来。”Ken回忆道

山

漫长的线路、频发的落石、突变的气候……从奥克嘎日到依寺夹塞,云雾弥漫中那些不为世人所知的未登峰就像巨大的磁场吸引着这些热爱攀登的人们日复一日年复一年地来到它们的脚下。

我们到底为何登山?这个直击灵魂的问题,郑朝辉经常会问自己一遍,这就是真爱,爱上那种灵魂和肉体的折磨,这就是生命的本质,证明自己活着。

山就是答案。