大数据时代循证教育治理:内涵特征、发展逻辑与运行机制

2023-05-30胡艳敏温恒福

胡艳敏 温恒福

[摘 要] 大数据时代教育面临着“唯数据论”“数据泛化”“数据互斥”等危机,变革教育治理方式,走向循证教育治理成为推进新时代教育治理体系科学化与高质量发展的重要议题。研究认为:大数据时代循证教育治理是多元治理主体依托智能技术,利用经由数据、信息、知识转化而成的研究证据,精准管理教育公共事务的方法。从治理背景、依据、理念综合阐述了传统教育治理方式转向循证教育治理的发展逻辑。最后,从构建“领导力—有效证据”长效互动的教育治理引导机制,推动“公共价值—有效证据”双向平衡的教育治理证据传播机制,完善“领导力—公共价值”多元沟通的教育治理协商机制等层面提出了循证教育治理的实践运行机制。

[关键词] 循证教育治理; 大数据; 内涵特征; 发展逻辑; 运行机制

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

[作者简介] 胡艳敏(1992—),女,黑龙江佳木斯人。博士研究生,主要从事教育信息化、教育治理研究。E-mail:huyanmin66 @163.com。温恒福为通讯作者,E-mail: wenhengfu@126.com。

一、引 言

随着数据的爆炸式增长,大数据、云计算、人工智能等先进技术推动着教育治理的数字化转型。目前,不少研究提出了人工智能赋能教育治理[1]、在线教育治理[2]的新思路,强调运用技术为治理主体提供大规模的数据反馈。然而,“数字虽然是一种说明问题很有用的方法,但它并不是一种决定性的方法”[3]。未经整理的数据,有时可能比没有数据造成更差的结果。教育主体如果缺乏数据整合、数据理解、数据辨伪的教育眼界,可能会阻碍教育治理科学化与高质量发展。近年来,西方教育界在循证医学的助推下逐步形成了循证教育学这一新型交叉学科[4]。尤其在“互联网+”教育环境下,学习者通过循证学习能够从海量教育证据中筛选、整合出最佳证据[5]。受此影响,国外循证治理(Evidence-based Governance,EBG)理念也渗透进教育领域,帮助身处数据狂潮的教育治理主体找到有效证据,促进精准教学。本研究通过学科交叉与融合提出了大数据时代循证教育治理的观点,旨在解决数据治理中的痛点和难点问题。

二、循证教育治理的内涵特征

循证教育治理是由循证治理和教育治理整合而成的。按照概念整合理论,概念的整合通常涉及输入空间Ⅰ、输入空间Ⅱ、类属空间、整合空间[6],它们构成了一个具有新创结构的整合网络。依据该理论,循证教育治理这一整合空间有选择性地融纳了教育治理和循证治理两个元素,从教育治理中选择教育作为治理领域,从循证治理中选择循证作为治理方式,加上技术支撑的治理场域,力图科学有效地实现教育“善治”目标。

(一)教育治理的内涵

国内关于“治理”一词兴起于20世纪90年代末,并相继开展了治理理论和实践研究。与古希腊语和拉丁语将“治理”理解为控制、引导和操纵之意不同,现代西方学者认为,治理意为政府放权和向社会授权,强调弱化政治权力,企望实现政府与社会多元共治[7]。教育治理是衡量国家治理体系与治理能力现代化成效的重要指标,是指国家机关、社会组织、利益群体和公民个体,通过一定的制度安排进行合作互动,共同管理教育公共事务的过程。治理的典型特征是多元主体参与的“共治”,共治是路径,善治是目标[8],即实现公共利益最大化,而这一目标涉及现行教育治理方式的有效性问题。

(二)循证治理的内涵

循证治理肇始于循证医学。循证医学主张将个人的临床专业知识与系统研究的最佳外部临床证据相结合[9],并逐渐超出了医学范围在诸多领域掀起了循证实践运动,其中包括循证决策。但循证决策存在一些问题:一是仍然受政府主观性影响,是决策者根据决策意图有选择性地使用证据支持其政策的线性过程,即是“基于政策的证据”而非“基于证据的政策”[10]。二是循证决策以效益与效率为目标,忽视了多元主体的合理价值诉求,使公共政策无法平衡多方利益而饱含矛盾[11]。三是决策者的文化背景、价值观念和个体经验会影响科学证据的产出和适用,使决策者对“最佳证据”的理解和使用产生偏差,损害了决策执行过程中的社会价值[12]。随着治理理论的兴起,国外学者提出了“循证+治理”模式及其对社会科学发展的影响。譬如,医疗保健政策领域引入了循证治理理念,并介绍了可供参考的循证治理步骤[13]。国内关于循证治理的研究还处于初步探索阶段,一般认为,循证治理是指多元治理主体基于严谨、科学的方法形成研究证据,利用证据进行治理[14]。基于数据的治理与循证治理都离不开数据的支撑,但前者局限于各种碎片化数据,后者是以数据为载体,以经过数据筛选和评估而形成的有效证据为核心,是对“数据—治理”方式的转型升级。

(三)循证教育治理的概念构建及基本特征

近年来,欧美国家致力于推动循证社会科学的发展,率先将循证治理理念和方法运用到了教育领域,并证明了循证治理对提高学校和教师的工作效能具有积极影响[15]。从整体性治理理论来看,教育治理作为一个整体系统,由治理主体、治理场域、治理证据构成,沿着“技术—循证—治理”的内在逻辑相互融通。首先,大数据为教育主体提供了治理场域。教育治理主体应顺应数字化时代的必然趋势,依靠数据驱动决策[16]。其次,循证治理是对教育场域中泛在数据的优化升级,通过数据—信息—知识—证据的转化线路,为获取科学有效的证据提供依据。再次,教育者需依据自身经验知识并结合有效证据在具体情况下作出科学决策。

基于循证治理和教育治理这两个输入空间以及技术背景的概念整合,笔者认为,循证教育治理将“数据驱动教育治理”的相关研究向前推进了一步,它是指在大数据智能化背景下,多元治理主体在泛在数据中挖掘数据价值,充分利用經由数据、信息、知识转化而成的研究证据,协同、科学、精准、公正、高效地管理教育公共事务的方法。其至少包含五方面特征。第一,协同性。循证教育治理参与者包括中央政府、地方政府、教育主管部门、社会组织、学校、教育者、受教育者及其家长等利益相关者,各主体之间相互依存,以跨界联动协调机制打破利益壁垒,形成多元治理的协调共生网络。第二,科学性。以有效证据作为治理依据,要求教育主体对治理对象保持客观评价,并依证提出行之有效的治理方案。第三,公正性。证据的平等开放性可以有效地实现公共利益最大化,避免因证据资源垄断致使他者话语权失衡。第四,高效性。循证教育治理是根据证据的质量、强度和实效性针对具体情况的共治,而非抽象的共治,将普遍性教育治理经验与个性化研究证据相结合以提高教育治理成效。第五,融合性。经验知识、大数据以及证据是循证教育治理过程中必不可少的环节,这三者有机融合共同推进教育治理方式的转型。

三、教育治理方式转向循证

教育治理的发展逻辑

从方法论层面来看,教育治理分为三种:一是基于经验知识的传统教育治理;二是基于大数据的教育治理;三是基于有效证据的教育治理。三种治理方式在不同时期发挥着相互嵌连的功用(见表1)。

(一)治理背景:从数据匮乏到数据爆炸

传统中国社会结构相对单一,带有典型乡土社会的基本特征,这一点充分体现在费孝通的“差序格局”中,将社会范围视作“一根根私人联系所构成的网络”,崇尚统一的中央集权管理模式。这造成了在新中国成立以后的很长时间内,教育系统是以政府为中心的垄断结构,实施自上而下的“灌输”和“控制”,造成信息传递的封闭性,限制了公众参与教育治理的渠道,甚至可能导致政府和公众的零和博弈。传统教育治理转向大数据教育治理的一个重要契机是突发公共卫生事件。疫情是对各级各类学校治理方式变革的倒逼,推进了学校数字化转型。大数据对提升教育信息的公开透明、优化信息跨层级交互共享、驱动教育教学具有强大优势。例如教学方式由线下转为线上线下相结合,课程实施场所从班级转向家校结合,教材形式实现纸质教材数字化等。但面对数据爆炸的时代,如果我们处理数据的能力与数据的实际增长速度相差甚远,就会出现危机。相比于数据治理,循证教育治理秉持着对数据“取之有道,用之有方”的原则。一方面,数据的收集、分析、整合是循证教育治理之所依。另一方面,证据追求的公正性能有效规避数据爆炸带来的“唯数据论”“数据泛化”“数据过时”等技术风险,矫正教育主体对数据的偏听偏信偏用。

(二)治理依据:从经验知识到有效证据

在“中央计划”模式下,教育主体不可避免地受到不同制度、价值观和话语体系的影响,产生主观臆断和经验越位等非科学决策。尽管传统教育治理也会开展一系列活动,比如一线学校调研、社会舆情、师生座谈会等,但这些只是基于抽样、个案方式获取的少量样本,所得结论还有待商榷。随着教育信息化的兴起,传统经验性治理已经不足以解决当前的诸多教育问题,需要借助数据这一广泛的教育战略资源。美国《教育科学改革法》提出,政府制定教育政策必须以实证数据作为支撑,也有大学专门采用了Collibra数据治理平台帮助学校导航复杂的数据治理过程。在全球教育治理方面,PISA测试作为全球教育“比较治理”的典型案例,测量并定期更新多个国家和地区学生的多种能力数据。在国内,信息技术与教育治理相融合已取得了重大突破,例如全面推进智慧学校建设、运用人工智能机器人辅助教学、创建一卡通数据平台等。

循证教育治理的依据是“有效证据”。数据不等同于证据,但可以转化为证据。国外学者提出了数据转向证据的过程模型[17],该模型沿着数据—信息—知识—证据来实现转化(如图1所示)。数据的呈现形式包括数字、文本、图像、语音、视频等,它是未经人为加工或筛选的,例如2021年某省教师减少X人,治理者无法从中发现问题,但如果将数据同当地经济发展水平、学校福利待遇等因素相关联,就会产生更丰富的解读。信息是大脑对数据的有序化加工,通过在数据之间建立联系赋予数据以具体情境,包含教育研究成果、师生经验、咨询分析意见等。知识层的数据蕴含着高密度的特征、规模、趋势等巨大价值[18],融入了教育专家的智慧,是在系统化的人为概括、提炼、研究、分析、总结中形成的。数据、信息、知识分别通过人工智能等技术、实验操作、质性研究、系统评价等方法被提取为初始证据。初始证据又有信效度差异,系统综述、元分析、随机对照研究排在首位;其次是观察性研究、定性研究;专家意见和描述性资料质量最低[19]。需要注意的是,知识层的专家意见是综合了客观数据与主观经验的结果。此外,有效证据是动态变化的。随着大数据和信息的更新,教育实践情境与调查方法的变化,针对类似教育问题有可能出现更加科学的证据。现实化的有效证据促进了数据资源的更迭,不断生成的证据能够形成新的社会实事、信息和知识,成为新证据获取的素材和来源。

(三)治理理念:从权威式管理转向公正性治理

传统教育治理过程存在集教育管理部门、办学部门和评估部门“管办评”三位一体现象,政府秉持着工业时代的官僚科层主义。一方面,政府和公众具有“路径依赖性”,在面对公共危机时,无法及时找到可替代的教育手段。另一方面,政府垄断优质公共教育资源,将公众话语权排斥在外,导致治理效能和公众认同度低下,阻碍了教育公平的实现。“教育公平是最大的公平”,为实现教育治理权力的民主化、扁平化,治理主体开始寻求智能技术的赋能。新一代信息技术所具有的自由、开放、共享的价值观,与“共建、共治、共享”的教育治理理念具有“同构性”[20],有助于突破治理主体的封闭思维,使公众能够借助新媒体行使更多的参与权和表达权,利用广泛民意倒逼政府关注某个教育事件,并介入和问责。

但我们还需思考,在智慧环境中如何最大限度地保证教育公平,使教育决策获得多元主体的认同?教育治理成果的公正性取决于教育治理程序的公平公正。正如罗尔斯提出的达到社会利益的合理分配需要“机会的公平平等和纯粹程序的正义”[21]。在循證治理中,证据本身所蕴含的追求程序正义和公共价值的特点恰恰与治理所欲实现的教育公平目标相契合。2011年英国成立的教育基金会(Education Endowment Foundation)就是专门以循证治理方式建立的教育证据库,为学校教学和实践提供高质量证据[22],力图消解私人利益对治理过程的干预而造成的不良后果。该证据库涵括了14000多所中小学,致力于打破家庭收入和学生学业成就之间的不平等关系,帮助处境不利的学生提高阅读、数学、科学和社会情感等方面的能力。

四、大数据时代循证教育治理的运行机制

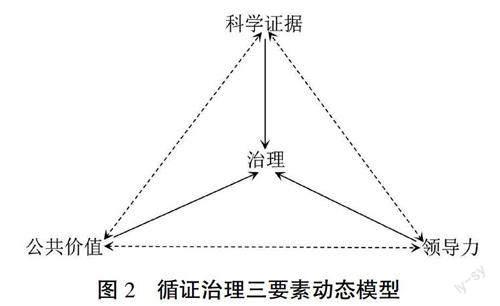

为提升教育治理的科学性与高质量,本研究以循证治理理论框架提出的领导力、科学证据、公共价值为立足点,探索大数据时代循证教育治理的运行机制。

(一)循证治理的理论框架

循证医学认为,只有充分实现不同级别的医学证据、临床经验、患者真实意愿和价值观的平衡与融合,才能得到最佳治疗方案[9]。据此,已有循证治理模型均由领导力、科学证据、公共价值三个因素组成[11,23],加之科技赋能新时代治理格局,形成了以科学证据为核心的循证治理模式(如图2所示)。从横向维度看,科学证据涉及国家和地方发布的政策、研究报告等。从纵深维度看,科学证据由数据、信息、知识转化而成;领导力是决策者所应具备的能力,包括协调冲突、证据意识、跨学科合作等技能;公共价值是指公民的价值观和意愿,公民是政府决策的受众,作为利益相关者参与治理,其利益诉求需要体现在政府决策之中。

循证治理三要素中的两两要素相关。首先,科学证据和领导力呈双向动态关系。客观证据为治理者提供科学依据,促进治理者在科学评估中高效地完成治理目标。反之,决策者在治理过程中选择性地使用证据,并验证证据在特定情境下的可行性。其次,科学证据与公共价值呈双向平衡关系。科学证据能够为公民行为提供有益的指导,通过信息媒介使公共价值从多方分歧走向共识。受公共价值影响,证据并非是由主观意愿决定的狭隘价值偏好,而是有效地纠正价值偏差,进而促进集体认同。再次,领导力与公共价值之间也呈双向动态关系。决策者面向的是社會公众和社会问题,公共价值为决策者实现“以人为本”的根本目标提供了方向。领导力是体现公共价值的重要载体,通过资源的公平分配减少利益冲突,实现公共价值最大化。

(二)循证教育治理的运行机制

第一,构建“领导力—有效证据”长效互动的教育治理引导机制。首先,我国应大力培养大数据人才和循证人才。泛在数据缺少系统性、情境性和价值性,需要依靠具有高阶思维能力的人才运用科学方法将碎片化数据转化为高质量证据。其次,政府应鼓励教育研究者积极开展实验研究、纵向研究、元分析研究保证证据生产的科学性。近年来,元分析流行于国外教育领域,通过剔除虚假数据,避免出版偏误,最大限度地确保研究结论的客观真实,发现潜在的、真实的教育规律。再次,建立科学透明的第三方教育证据共享系统。处理好政府、地方大中小学教育智库、教育科研院所之间的关系,实现跨组织、跨地域、跨阶层教育智库的数据联结。目前,国外已经建立了一些循证共享中心,比如美国的What Works Clearinghouse(WWC),英国的Center for Evaluation and Assessment(CEA)等。我国也有必要设立国家循证教育治理研究中心,严格按照循证治理程序进行实验设计、结果获取、评价反馈。再者,研究者要及时更新教育证据库,收集国外教育证据库中的最新内容,帮助教育治理主体根据最新证据进行治理和决策。最后,建立完善的第三方教育证据评价机制。政府应为相关科研机构提供资金支持,安排专业人员评判证据价值,鉴别证据生产过程是否科学合理。

第二,推动“公共价值—有效证据”双向平衡的教育治理证据传播机制。循证治理理念既承接了以证据为核心的理性主义理论逻辑,又涵括以公众利益为目标的价值理性,因此循证教育治理强调教育证据和公共价值的合理化交往。教育场域的公共价值主要体现在学校层面。首先,要提高教育行政工作者、教师、学生的循证思维和循证素养,增强其“证据意识”。教育治理主体参与治理的思维方式决定了教育组织的内在运行规则和外在发展方向。要利用公众导向型科学证据以超越偏见、流行和意识形态的方式为师生提供“什么是有效的”科学系统性指导,尤其是指导学生理性对待网络舆情。其次,学校应积极建立以循证思维为指导的循证教育治理能力培训机制,为师生开展相关讲座,并将循证治理能力作为教师专业发展能力的一部分,加强师生对循证理论、循证治理、循证教育、循证教学、循证学校改革、循证教师教育的了解和学习。在教育组织内部营造“证据为本,经验为辅”的循证治理文化,从而避免教师陷入教育治理的经验化和“唯数据论”困局,更好地开展教学活动和科学研究。再次,培养师生将基于证据的原则转化为提出问题解决方案的元技能,使他们能够针对实际教育情境所呈现出的教育问题,找到基于证据的可行性方法。

第三,完善“领导力—公共价值”多元沟通的教育治理协商机制。政府和社会应协同各方力量广泛参与,促进教育多元主体共建共治。首先,要突破国家—社会关系的二元对立思维,形成协同治理,公共利益最大化的价值理念。政府全能型的教育管理模式虽然改变了教育系统各部分各行其是的状态,增强了对地方教育的控制力,但由于其基于国家—社会关系理论,所以也造成了教育治理体系中国家和社会二分的状态。“教育治理现代化应跳出‘二元对立思维下国家—社会关系中一方防范、制约另一方的理论窠臼”[24],有效协调“家校社政”多元利益价值分化问题,树立起鲜明的人民立场,超越民主治理中“多数人的暴政”[25]。其次,注重公众对政府的监督制衡作用。各级政府在治理过程中应充分汇集和吸纳多方教育意见和建议,采纳基层教育治理中的可行性经验。再次,国家应借助教育智库和教育证据库不断下沉教育资源,通过引导、协调、沟通、整合等方式,使推行的教育政策满足地方政府、教育主管部门、基层学校等的公共利益和公众诉求。

五、结 语

循证教育治理对推动教育治理体系与治理能力现代化具有重要价值,不仅强调数据理性和去魅化,也囊括了政府、社会、学校内部各主体的经验和价值理性,平衡技术手段所追求的教育效率与政治手段寻求的教育公平,兼顾教育问题关涉公众的利益均衡。然而目前许多以证据为基础制定教育政策的观念背后,只是将理解和利用证据作为一个隐含假设,与循证精神还存在一定距离。未来应充分发挥教育治理主体的“证治”优势,形成“科学证据—领导力—公共价值”多元互构的教育治理良性循环和动态平衡机制,实现教育“善治”愿景。

[参考文献]

[1] 侯浩翔,钟婉娟.人工智能视阈下教育治理的技术功用与困境突破[J].电化教育研究,2019(4):37-43.

[2] 王娟,郑浩,李巍,邹轶韬.智能时代的在线教育治理:内涵、困境与突破[J].电化教育研究,2021(7):54-60.

[3] 沃恩.科学决策方法:从社会科学研究到政策分析[M].沈崇麟,译.重庆:重庆大学出版社,2006.

[4] 柳春艳,杨克虎.西方循证教育学推演:理论、方法及启示[J].电化教育研究,2022,43(3):25-31.

[5] 柳春艳,丁林,杨克虎.互联网+”教育背景下的循证学习探究[J].电化教育研究,2020,41(7):55-61.

[6] 刘芬.概念整合中的类属空间及映射解析[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2012,36(4):157-160.

[7] 王浦劬.国家治理、政府治理和社会治理的含义及其相互关系[J].国家行政学院学报,2014(3):11-17.

[8] 褚宏启.教育治理:以共治求善治[J].教育研究,2014,35(10):4-11.

[9] SACKETT D L, ROSENBERG W M C, MUIR GRAY J A, et al. Evidence based medicine: what it is and what it isn't[J].British medical journal,1996,312(7023):71-72.

[10] 周志忍,李樂.循证决策:国际实践、理论渊源与学术定位[J].中国行政管理,2013(12):23-27.

[11] 杜泽,张晓杰.循证治理视域下突发公共卫生事件的网络舆情治理研究[J].情报理论与实践,2020,43(5):17-23.

[12] PARKHURST J. The politics of evidence:from evidence-based policy to the good governance of evidence[M].New York: Routledge, 2016.

[13] MELE V, COMPAGIN A, CAVAZZA M. Governing through evidence: a study of technological innovation in health care[J].Journal of public administration research and theory,2013,24(4):843-877.

[14] 李刚.走向教育的循证治理[J].教育发展研究,2015,35(23):26-30.

[15] ALTRICHTER H. The emergence of evidence-based governance models in the state-based education systems of Austria and Germany[M]//ALLAN J, HARWOOD V, J?尴RGENSEN C R. World yearbook of education 2020: schooling, governance and inequalities. London: Routledge, 2019.

[16] 张学波,林书兵,孙元香.从数据到知识:数据驱动教学决策的理论模型与能力提升[J].电化教育研究,2021,42(12):41-47.

[17] DESAI A, HARLOW K, JOHNSTON E W. Governance in the information era:theory and practice of policy informatics[M].New York: Routledge,2015.

[18] 祝智庭,彭红超,雷云鹤.解读教育数据智慧[J].开放教育研究,2017,23(5):21-29.

[19] OLIVER A, MCDAID D. Evidence-based health care:benefits and barriers[J].Social policy and society,2002,1(3):183-190.

[20] 张培,夏海鹰.数据赋能教育治理创新:内涵、机制与实践[J].中国远程教育,2021(7):10-17.

[21] 约翰·罗尔斯.正义论[M].何怀宏,何包钢,廖申白,译.北京:中国社会科学出版社,1988.

[22] EDOVALD T, NEVILL C. Working out what works:the case of the education endowment foundation in England[J].ECNU review of education,2020,4(1):1-19.

[23] 王学军,王子琦.从循证决策到循证治理:理论框架与方法论分析[J].图书与情报,2018(3):18-27.

[24] 王湘,军康芳.和合共生:基层治理现代化的中国之道[J].中国行政管理,2022(7):16-22.

[25] 喻聪舟,温恒福.融合式教育治理现代化——新时代中国特色教育治理现代化的新趋势[J].现代教育管理,2019(7):22-27.

Evidence-based Education Governance in the Era of Big Data: Connotative Characteristics, Development Logic and Operation Mechanism

HU Yanmin, WEN Hengfu

(School of Educational Science, Harbin Normal University, Harbin Heilongjiang 150025)

[Abstract] In the era of big data, education is facing crises such as "data-only theory", "data generalization" and "data mutual exclusion". It has become an important issue to promote the scientific and high-quality development of the education governance system in the new era by reforming the way of education governance and moving towards evidence-based education governance. This study holds that in the era of big data, evidence-based education governance is a method for multiple governance subjects use intelligent technologies to accurately manage public education affairs by using research evidence transformed through data, information and knowledge. This study comprehensively expounds the development logic of the shift from traditional educational governance to evidence-based educational governance in terms of governance context, rationale, and philosophy. Finally, this study puts forward a practical operation mechanism of evidence-based education governance from the aspects of constructing a guidance mechanism of education governance with long-term interaction between "leadership and effective evidence", promoting a two-way balanced evidence communication mechanism of education governance with "public values and effective evidence", and improving the consultation mechanism of education governance with multifaceted communication between "leadership and public values".

[Keywords] Evidence-based Education Governance; Big Data; Connotative Characteristics; Development Logic; Operation Mechanism