沈周《东庄图册》的形式研究

2023-05-30黄勤

摘 要:沈周的《东庄图册》是为其契友吴宽所绘,表达了二人对“高隐”的希冀。同时,《東庄图册》是一件集大成的艺术作品,有着独特的构图风格。采用了册页这一形制,使得画面产生了移步换景之效果。在母题的选择上,借鉴发展了卢鸿的“草堂范式”,使得这些图式更有私密性和烟火气。同时,在构图上借鉴了南宋画家的边角、截景式构图和元代的平远构图,并发展出了更具个人面貌的局部构图方式。在笔墨上,借鉴了元四家的笔墨并融为己用,使画面显得平淡天真,极具文人气息。

关键词:沈周;《东庄图册》;形式;风格

基金项目:本文系北京印刷学院博士启动基金资助项目(27170121001/040)研究成果。

沈周为明四家之首,热爱自然但并不如实抄录,“循乎规矩格法”,又不囿于古法。《东庄图册》开创了与前代不同的平淡天真、幽闲而不伤感的闲雅风格,是文人审美与世俗题材的完美结合。其构图新颖多变,笔精墨妙,用色古雅,自成一格。本文着重从形式风格的角度解析《东庄图册》。

一、沈周《 东庄图册 》的表达形制——册页

《东庄图册》选用册页作为表达形制。册页比较小巧,不能像长卷或中堂那么方便地描绘全景。因此,南宋册页形制的小品绘画,其截景式构图和边角构图的方式是很好的参考。沈周在此套册页中很好地将南宋的截取式边角之景和元代的平远之法相结合,充分运用了册页的特性,将景物拉近,让观者看到了东庄非常多的局部写真。其师杜琼的《南村别墅图》十开画中基本一半都采用了全景式构图,而沈周在《东庄图册》中仅用了一开。沈周的这种将景物拉得很近的方式让我们更为直观地看到东庄的许多细节,其对大自然的观察体味非常深入,艺术表现趋于精微,这也是《东庄图册》的创造性风格特点。

沈周在绘制《东庄图册》时,为避免重复,采用了不同的视点和构图对东庄进行描绘,使得整套册页生动活泼、生机盎然。在这套图册中,沈周以新颖醒目的方式和饱含新意的构图划分园林空间。我们可以看到他将东城、知乐亭等二十多处景点,运用册页的形制逐一描绘,将其全部连接起来,几乎是东庄整个全景的体现。现今南京博物院在展览此套《东庄图册》时,已不是将它作为连在一起的册页形制展示,而是将每开册页单独成幅,配合每开李应祯的题字逐一展示,这将沈周创作图册时既可以分开观看又可以合起来观看的册页模式消解了。

要表现如此多的景点,又要做到详尽,这在单幅画卷中是很难完成的。园林绘画题材和册页这一形制的结合,极大地便利了园林绘画的表现。册页在此时不再只是一种装裱方式,而承载了沈周对园林绘画这一题材的全新解读。沈周在制作这套图册时,不用像制作绘画手卷一样考虑扩展和延伸,因此可以自由选取喜爱的景点来描绘。但随之而来的问题是每一开都要有新的构图方式,此图册原有二十四开,若要出彩,便需不断寻找新的视角进行构图,让人有移步换景之感。

《东庄图册》中,第一开为《东城》,沈周在其中对东城做了阔笔描绘,表现了大概空间和地理位置。在这幅图中,沈周没有详细描绘东城,而是在画面的最上方描绘出一小段城墙和半个城门,以示意其所在位置。其后,沈周的绘画视角便在不断变化,大致分为三种:自庄外看庄内,自庄内看庄外,以及庄院内部的特写。

自庄外看庄内的有《西溪》《艇子浜》《北港》《菱濠》。东庄四面环水,乘舟可到达,在这几开中有船或者是渡头。或许是为了更好地体现这一观看视角,沈周从这一视角出发描绘的几开中,大都用水流间隔出两岸,在水的一边描绘东庄内的景物,水的另一边只画出少许的植物和地面。自庄内看庄外的有《振衣冈》《竹田》《全真馆》《麦山》四开。在《振衣岗》《全真馆》《竹田》这三开中,沈周都描绘了淡淡的、层层叠叠的远山,可见是从庄内看向庄外。麦山这一景点在东庄的东部,与菱濠相近。在《麦山》这一图中,沈周画出一片小坡,上有麦田,远处是一片虚无,似以此暗示东庄的边界。

另外就是庄院内部的特写,这种构图最多,有《拙修庵》《朱樱径》《果林》《南港》《桑州》《曲池》《折桂桥》《稻畦》《续古堂》《耕息轩》《鹤洞》《知乐亭》,共十二开。这些景点都在庄园内部,画家或以俯视的角度观察描绘园内景致,或以平视的角度描绘园内的某一建筑,其立足点和观看对象都在庄园内。

册页的描绘给观者带来了新的观看感受,虽然也是单独的一张张成画,但其与南宋的团扇小景又有不同,因为图册是连续成景,并且有着各种不同的视角,甚至景物远近都有很多变化。全部看完之后会对画家所描绘的园林有较为充分的了解。沈周运用册页这种形制将园林内的风景分割开来,将原本连贯的视觉经验切断,让这种片段化的风景图林图景得以独立存在。在进行园林设计时,本就追求移步换景,沈周用不同视角和构图描绘画面的方法和园林造景的审美意趣有着异曲同工之妙。单看任何一幅图画,人们都无法想象画家所描绘园林的整体空间有多大,册页这种形制无形地将园林中小巧玲珑的庭院意象扩大了,这也符合园林以小见大的造园理念。元代园林就以写意风格为主,到了明代更是如此。在园林中有限的空间内,将自然中的植物、湖石、水池等元素组合起来,寓意大自然的大山大水。文震亨在《长物志》中说:“一峰则太华千寻,一勺则江湖万里。”园林景致再现了自然,而园林绘画中,运用册页这种形制中对园林一片湖石、荷林、竹木、池塘的“截景”式的描绘,更是意境深远。画家将园林景物进行了提炼,好似园林中的窗景,经过窗户的精心剪裁,园林景致也更加精炼。

二、《 东庄图册 》的具体章法布局

如前文所述,《东庄图册》以册页为表达形制。册页由于比较小巧,因此不能像长卷或中堂那样方便地表现全景。因此,南宋册页形制的山水画小品,其截景式构图和边角构图的方式是很好的参考。沈周在此套册页中具体的章法布局有以下几种。

(一)全景式构图

在此套册页中,能算得上全景式构图的大概仅《振衣冈》一开,因尺幅局限,这种全景式还不是北宋那种大全景式构图,只能说保留了全景式构图“上留天,下留地”的特征。《振衣冈》取名出自左思名句“振衣千仞冈,濯足万里流”。沈周显然想借此隐喻吴宽品格之高洁,也可能以此逍遥之乐劝慰在京城的吴宽,让他看到此图就仿佛身处东庄。同时,这也可以看作他内心的映射,沈周一生布衣,悠游自乐,多次被邀而不仕,坚定着自己的隐居思想。

(二)边角构图

边角构图即在画面上设想一条线,可以是右上至左下,也可以是左下至右上。然后将主要想表现的景物放在这条线所划分的其中一个三角区域内,可以是右下角、左上角、左下角或右上角。而与之对应的另外一个区域,则相对来说做虚空处理。这就是刘松年、马远、夏圭边角构图的基本范式。边角构图首先十分适合用小幅册页描绘景物,同时其大面积的留白给人以意味深长、余音缭绕之感,非常具有文人趣味。因此,沈周在《东庄图册》中大量借鉴了这种构图方式,并使之发展,形成了极具个人特色的构图风格。

在《东庄图册》中,沈周大量运用了边角构图,比如《艇子浜》《耕息轩》《南港》《折桂桥》《知乐亭》《全真馆》《拙修庵》《鹤洞》等。但与南宋边角構图略有不同的是,南宋边角构图留白的部分占到了画面的三分之二,更显空旷迷茫。而沈周为了更细腻地展现东庄之貌,将景物拉得比南宋构图中所表现的景物更近。为了更加细致具体地描绘东庄景物,留白部分大都只占画面的三分之一,从而更好地表现景物之“质”。

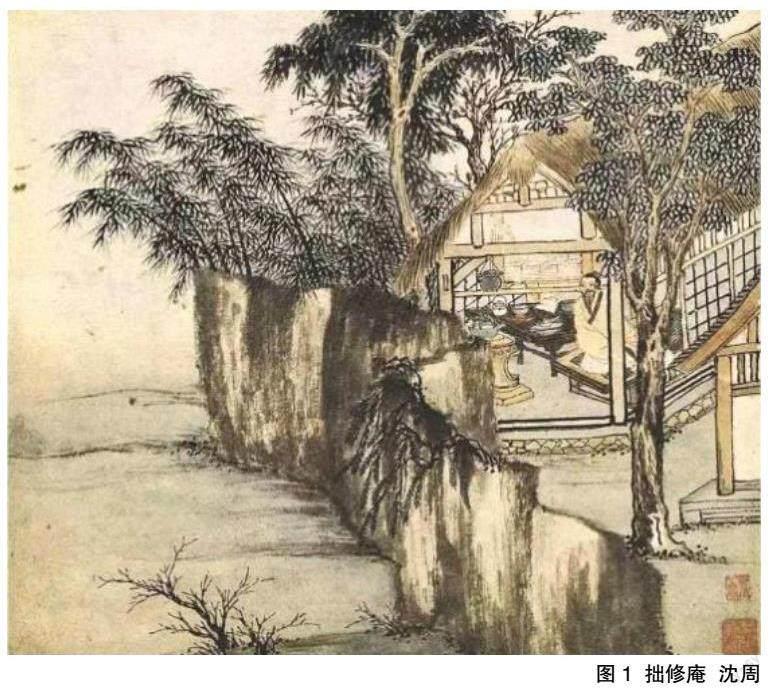

观察表现文人隐居生活的有《拙修庵》和《耕息轩》。《拙修庵》(图1)中描绘的是吴宽弟弟吴宣所居之处。吴宣自号拙修居士,笃于孝友。沈周为了将这些信息表达出来,着重在画面右上角的三角区域挥洒笔墨。同时,选择以阔笔写围墙,然后删繁就简。左半部分为空地,画面留白约占整幅图的三分之一。画家在主景上,描绘了屋子开着的一侧,可以看到屋中一个修士坐于榻上,茶炉中煮着茶水,桌面上放着碗碟,表现了品茗寂坐之乐。同时,后面陈列着许多书籍,显示出屋子主人的博学。此外,画家还在画面的左边配以细密的丛竹,暗示屋主人品行的高洁。此图中,画家无论是对景物的取舍,还是在构图上的疏密分布,都是非常恰如其分的。

(三)局部式构图

沈周遁世而不忘世,由于做过粮长,其对农事活动十分关注,相关的诗歌作品有《乐野》《割稻》《低田妇》等。其《东庄诗》更是有“瓜圃熟时供路渴,稻畦收后问邻饥”之句。农事景象特别能激发沈周的情绪,从而使其将美的造型表现出来。局部式构图其实是沈周对边角构图和截景式构图进行的一种融合改造。把景物拉到一个非常近的位置,并截取局部,使得画家能更好地呈现想要描绘之物。

《桑州》《稻畦》《麦山》《果林》几幅农事图中,沈周将被描述的物体拉得十分近,彷佛景物就在观者眼前,这得益于沈周的细心观察。这四幅图主要表现单一景物,沈周花费了大量笔墨反复细密刻画,如其在《桑州》中对桑树的大面积刻画,在《稻畦》中对稻子细密而又大面积的描绘等。这在以前的画作中是很少看到的,是沈周的创造性构图方式。

《稻畦》和《麦山》两幅图是沈周将边角构图和截景式构图结合的典型代表。其对于边角构图的利用,是将主景置于一角,但留白部分只有约四分之一。而截景式构图体现在较近的景距。这四幅图中皆没有描绘远山,景物的轮廓线条明晰且偏直线,使得观者的目光牢牢锁定在画面主景。

如《稻畦》(图2)这一幅图,笔墨从右下角开始起势,逐渐向左上角蔓延。在此画中,沈周不厌其烦地画了约占画面四分之三的密密的稻子,而只在左下角用简单的线条勾勒出田埂,并在画面上方用茅屋、小树和杂草结顶。沈周对景物进行了大胆的取舍,删掉了他认为不必要的景色,而把大部分精力放在刻画水稻上,展示出欣欣向荣的稻田丰收之景。再观察《麦山》,笔墨从左下角起势,向右上角蔓延。沈周描绘的麦子约占画面的三分之二,此图应当描绘的是春天的麦田。同时,沈周以杂树结顶,与右下角的柳树遥相呼应。

沈周《东庄图册》所表现的景物都是经过高度取舍的,因而在画面的整体布置上有着丰富的变化。其在前人的基础上发展出了新的构图模式,并且高度贴合主题意境。在描绘视角的选取上,由画内出画外,或由画外入画内,构图经营巧妙多变,艺术效果极佳。在表现的内容上,画内传出画外之情意油然而生,可以说是内容与形式的完美结合。

参考文献:

[1]文震亨.长物志[M].南京:江苏凤凰文艺出版社,2015.

作者简介:

黄勤,北京印刷学院设计艺术学院讲师,中国艺术研究院博士研究生,中国美术家协会会员。研究方向:中国山水画、中国园林绘画。