以提炼办学主张引领新型优质学校建设

2023-05-30余文森段立群

余文森 段立群

摘要新型优质学校是一个能够自我生长的生命系统,具有改革自身的主动意识、相对独立而稳定的自我变革系统、支持学校自主发展的配套机制。学校办学主张将校长的教育智慧灌注其中,是学校成长系统的导航器和主要内驱力。提炼、论证和落实学校办学主张是建设新型优质学校的重要途径。建立制度、现实调研、确定方向、提出草案、教育试验、重复验证是提炼和论证办学主张的基本步骤。以办学主张引领教师队伍建设,统摄学校文化建设,引导课堂革新,改进学校管理模式,是落实学校办学主张、推进新型优质学校建设的基本路径。

关键词 新型优质学校;办学主张;自我生长力;学校文化建设;学校管理模式

中图分类号G63

文献标识码B

文章编号1002-2384(2023)01-0036-04

进入新时代,人民追求美好生活的愿望日益强烈,让自己的孩子接受优质教育日益成为广大老百姓的重要希求,如何创办“老百姓家门口的好学校”成为学校办学的重要课题,新型优质学校建设成为学校改革与发展的必然选择。提出独特的办学主张是一所学校成为优质学校的首要条件。[1]学校办学主张对学校发展的方向与结果具有举足轻重的作用。如何提炼学校办学主张,如何将学校办学主张落实到学校教育实践中,推动学校成长为新型优质学校,是当前每一所学校都要回答好和实践好的重要议题。

新型优质学校跳出通过优质资源配置来培养优质学生的逻辑,转而依靠学校主动的创造性活动来实现优质教育的目的。其基本内涵是具有自我生长力的生命系统,具体表现为三方面的特质。

一是具有改革自身的主动意识,这是学校内部的成长欲望和需求。它是基于不断的实践认识和理论反思后产生的变革自身的冲动。佐藤学曾说,改革愿景是学校的第一要件,没有改革愿景的学校只会疲于应付外界要求的各类改革课题,而没有时间思考学校自身真正的需求。[2]学校自身改革的欲望一旦产生,学校的改革与发展便有了方向,这个方向能将学校无意识的劳动转变为有意识的实践。这种基于内部欲望的改革动力具有持久性,也容易让学校师生形成自我管理能力,因而是学校追求优质发展最重要的元素。

二是具有相对独立而稳定的自我变革系统,这是学校内部成长的力量。优质学校应该是一个开放的系统,能够不断地与外部环境发生积极的资源交换,并对外部变化做出合理的反应。[3]开放是新型优质学校必经的道路,然而开放的前提是学校具有一套完备的自我发展系统,有一个能够支持自我特色发展的组织结构,这样才能在与外界的交流中既保持自身特色又融入时代潮流。

三是存在一套支持学校自主发展的配套机制,这是学校可持续成长的保障。这种配套机制是由学校依据自身实际情况建立的,能够在学校发展遇到困难时提供恰当的解决方案,保证学校长久、稳步地向前发展。从学校发展的需求层面来看,新型优质学校需要建立起良好的资源利用机制、问题解决机制、创新实践机制,由此形成便于利用的资源平台,形成一套灵敏的问题触发与应对体系,建立起一系列鼓励创新与创造的支持機制,使学校不断产生创新性的教育实践成果,它们分别是学校自主发展的基础性、稳定性和生长性配套机制。

办学主张是一所学校在贯彻落实国家教育方针政策中,基于对学校自身的教育功能和教育特色的自主理解,对学校办学理想和愿景的表达和描述。[4]学校办学主张与办学理念既有联系又有区别,其中最突出的区别在于学校办学主张的系统性和针对性。办学理念可以是零散的、普适性的教育观念,但学校办学主张则强调针对学校的具体情况进行系统的描述与论证,以切实地与学校实际对接,推动学校发展。学校办学主张以校长的办学思想为统领,引导和推动学校迈向新型优质学校。

1. 学校办学主张灌注校长的教育智慧

校长是学校工作与学校发展的“火车头”,在很大程度上决定着学校工作的具体内容与方式、学校发展的方向与步骤。可以说,校长对教育的认识和思考是学校工作的思想策源地。而校长的独特角色又使得其对教育的认识和思考不是纯粹的理论性认识,而是结合了学校实际情况的个性化、本土化认识。校长是特殊的教育实践者,其教育实践是教育生活与政治生活的混合体,既理想又现实,既浪漫又功利。校长身处最真实的教育改革场域,他们的处境体现了教育改革中真实的矛盾冲突。校长是仰望星空的现实主义者,协调了学校工作的理论逻辑和实践逻辑,以其实践智慧为学校的改革与发展定向和把航。

当然,学校的改革与发展和校长个人对教育的认识与思考并不是直接对接的。结合我国学校的实际,学校与校长是“铁打的营盘流水的兵”,校长固然对学校工作和学校发展具有统领性、全局性的作用,但学校的改革与发展应形成具有自我生长力的生命系统,可以因校长教育智慧的灌注而获得新的发展,但不能因校长的去留而“人去政亡”,造成学校改革与发展的断裂。校长的个人智慧要化为学校的集体共识,将学校改革从个人行动上升为集体行动,在学校的层面上建立学校改革与发展的智慧凝聚和行动转化机制,这就是学校办学主张所要做的事情。换而言之,学校办学主张将校长的教育智慧灌注其中,既吸纳了校长对学校工作和学校发展的“火车头”作用,又彰显了学校发展的主体性、自主性、内生性逻辑,为学校的自我生长力确立起逻辑基础。

2. 学校办学主张是学校成长系统的导航器

学校办学主张是学校的灵魂和灯塔。学校只有对“办什么学校、做什么教育、培养什么人”有清晰的定位,学校改革才能有条不紊地推进。校长应该通过对学校办学主张的提炼和施行来领导学校改革发展。办学主张是校长在思想层面对学校的领导,它体现为校长所持有的一种教育哲学,蕴含着校长对教育的理论认识、实践感受、价值判断和未来期望。在实践中,学校办学主张旨在从观念层面对学校的工作进行一种系统性和规范性的指导。这种综合性和方向性的思想围绕“做什么教育、办什么学校、培养什么人”三个维度展开,包含对什么是好教育、什么是好学校、什么是好学生的认识。

因此,办学主张是学校工作尤其是学校改革工作的导航器,发挥着定位和定向双重功能。在定位上,办学主张表现为帮助学校确定发展的时空方位,确定学校发展的基本方略,发掘学校独有的办学特色。在定向上,办学主张表现为帮助学校明确发展目标,描绘学校发展的未来愿景,引导学校向预定的方向迈进。[5]由此,有什么样的办学主张,便会有什么样的学校。只有当学校办学主张与新型优质学校的观念、逻辑和愿景保持同步,学校的优质发展才能顺利展开。

3. 学校办学主张是学校成长系统的主要内驱力

学校办学主张不仅在方向上引领新型优质学校的建立,还为新型优质学校提供源源不断的内在驱动力。

一方面,学校办学主张是一种系统性的观念集合,可以为推动学校发展提供坚实的基础。这种系统性不仅表现为理论思考的系统性,还表现为对学校实践指导的系统性。在理念上,学校办学主张是从宏观到微观逐步铺陈开来的,宏观层面包括学校所秉持的核心教育观、育人理念和校风校训,微观层面包括教学理念、课程理念、管理理念和师生观念等。在对实践的指导上,学校办学主张以精神的引领对学校教育实践起到统摄、整合、凝聚作用,是学校教育实践的灵魂所在。

另一方面,办学主张虽以校长的名义提出,但通常是集体智慧的结晶,表达了集体的意愿。这种集体意愿能将学校打造为一个共同体,产生持久的行动力。一所学校办学主张的形成通常会经历从校长的个人见识走向学校集体的共识、从集体共识走向共同体的实践行为、从共同体的实践走向共同体的创造三个过程。可以说,学校办学主张始终处于形成过程中,是不断从合作、对话、协商、实践、反省过程中获得灵感和助推力的一种动态教育理念。从这个角度来说,学校办学主张是学校成长系统的内驱力,能够推动整个学校通过反思性的建构不断向前发展。

已有关于学校办学主张的提炼和论证程序大体上可以分为理论演绎和实践归纳两大类。理论演绎类如“御物行知”的程序,即分析物的基础、从物到行、从行到知、从知到行和行的创造;[6]又如从分析资源、集体审议、清晰表述、回归实践四个步驟对办学主张进行提炼。[7]实践归纳类主要从个案的角度展示办学主张形成的实际程序,如学校调研、校长教育史反思、教育理念的提出、教育理念的修正;[8]又如在遵照本土情怀、面向未来、追踪前沿的原则下,研究国家文化脉络、研究学校历史传统、调研、发现问题、提出解决问题的教育理念。[9]这两类提炼程序均以学校的历史和现实情况为办学主张凝练的出发点,以改变实践为终点。相对而言,实践归纳类的提炼方式更具有问题指向性,学校的个性特色也更加突出,理论演绎类则更加系统有条理。基于已有的研究经验,具有生命力的办学主张的提炼和论证可以从以下六个方面展开。

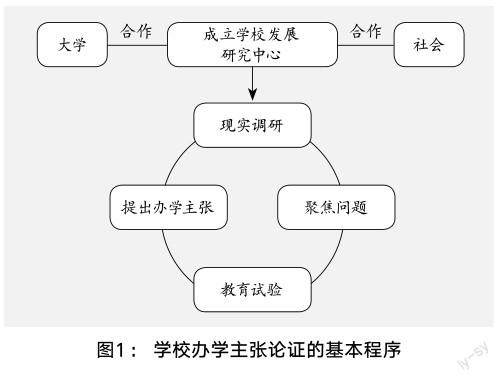

其一,成立学校发展研究中心,提供制度支持。学校发展研究中心由校长组织领导,教师、指导专家、家长、学生共同参与;负责制定相关制度,统筹规划一切与办学主张生成、修改、完善、实施和发表等相关的事务。该中心是一个共同体,是学校改革的探索者和示范者。

其二,现实调研,了解发展脉络。调研分为理论调研和实践调研两条路径:在理论上厘清当前教育发展的总体方向,了解前沿的教育理论;在实践上梳理学校的历史发展脉络、文化传统、学校风格、实际教学情况和管理情况,了解校长的教育背景和教育信念。

其三,聚焦问题,确定办学主张的方向。针对调研发现的学校当前存在的主要问题,学校发展研究中心通过协商讨论、专家咨询、寻找理论支持等方法,对问题进行实践和理论两个维度的分析,以求发现造成问题的原因、寻求解决问题的办法。

其四,集体审议,提出办学主张草案。学校发展研究中心分析当下亟须解决的问题,讨论学校未来发展的方向,评估学校已有的条件,在此基础上形成办学主张的草案;通过讨论办学主张的教育信念、主要内涵、核心观点、关键概念等,论证办学主张的合理性和可行性,制定一套可操作的程序。

其五,教育试验,修正办学主张。学校将办学主张草案在小范围内进行试验,在实践中发现问题、积累经验,并提出修正方案。

其六,重复验证,提出最终办学主张。经过重复的调研与修正,最终得出可以在全校长期推行和落实的办学主张。

办学主张的提炼不是一劳永逸的过程,它需要在实践中不断地修正和完善。办学主张的提炼也不是单向线性的过程,而是需要不断回顾、不断调研、不断讨论和不断论证(见图1)。在整个提炼过程中,共同体都需要进行理论学习、实践调研、对话协商。

落实学校办学主张需要考虑人、物、事三个维度。学校中的人是影响办学主张落实的最重要因素,只有学校中的人理解、认可并愿意在学校工作中落实办学主张,办学主张才能在学校实践中获得生存的条件。学校中的物是限制办学主张发展的现实因素,决定了办学主张落实的程度。学校中的事是办学主张落实的途径,只有在具体事务中践行办学主张的信念和追求,办学主张才能实现其根本价值。

1. 以办学主张引领教师队伍建设

如果没有教师的参与,那么办学主张的落实也就无从谈起。教师的变革能力是影响学校改革的主要因素,他们对学校观念的情绪态度、理解水平、执行能力,以及在遇到困难时所表现出来的毅力水平,能直接影响办学主张的落实。[10]以办学主张引领教师队伍建设首先需要建立指向教师专业发展的学习共同体。这个共同体在于帮助教师不断增进了解复杂性、厘清愿景和改善共同心智模式的能力,[11]让教师对办学主张的提出、论证和落实有认同感和参与感。在构筑共同体时,需要关注主体的意愿、可分解的任务、共享的规则和互惠的效益四个要素。[12]在此基础上,学校建立以课堂为着力点的教师培训方案,以讲座、座谈、研讨、磨课等方式让教师参与到教育变革和学校发展之中。

2. 以办学主张统摄学校文化建设

办学主张从学校文化中来又必将归于学校文化。在办学主张推出之前,未经过审慎思考和系统分析的学校文化处于内隐和无序状态,通常以经验、感觉或体验等方式被认识到。办学主张能够让学校文化更清晰地呈现出来。以办学主张统摄学校文化建设可以从意义和形式两个方面展开。在意义上,以办学主张为基准对学校文化进行梳理,对学校文化的组成部分进行分析,选用恰当的概念概括学校文化的内涵;在形式上,基于办学主张规划学校的时间结构、空间布局、课程种类、教学形式、管理模式、校风校训、学校形象识别系统等。

3. 以办学主张引导课堂革新

如果说办学主张是对学校教育本质,即“什么是好的教育、如何办好的教育、培养什么样的人”等问题的追问,那么课堂便是回答这些问题最主要的阵地。学校办学主张的落实要以引导课堂革新为核心任务。课堂既是学校办学主张提出的参考点,也是学校办学主张落实的支撑点。办学主张对课堂的革新需要从课程系统和教学系统两个方面展开,采取教学与科研相结合的路径,让课堂朝着办学主张的方向进行革新,并反哺办学主张。例如:通过课程、课堂、课题“三课联动”模式,让学校始终保持在以办学主张为中心的改革过程中;[13]又如:以课堂教学改革为着力点,通过开发大单元课程这一具体任务让教育改革与发展的基本理论进入课堂,实现“让办学主张活在课堂中”的目标。[14]

4. 以办学主张改进学校管理模式

学校的管理模式决定了学校的运行模式。如果说课堂是办学主张生长的核心实践领域,那么管理模式则能使办学主张覆盖到最大的实践范围。只有管理模式按照办学主张进行更新,学校的机制、体制才能更新,课堂才能够深度革新。因此,学校管理模式是办学主张需要着力的宏观层面,办学主张对学校管理模式的革新是一种纲领性的变革。

总而言之,新型优质学校是具有内部生长力的学校,它不仅具备改革自身的主动意识,还拥有相对独立而稳定的自我变革系统,并存在一套支持学校自主发展的配套机制。学校办学主张能够激发学校的发展意愿和改革热情,确立学校发展的方向,以制度保障学校改革的持续进行。在提炼、论证和落实办学主张的过程中,激活学校发展的内在生命力,是新型优质学校建设的重要途径。

参考文献:

[1] 周峰,郭凯,贾汇亮.中小学优质学校形成机制研究[J].教育研究,2012(3):41-46.

[2] 佐藤学.学校改革—学习共同体的构想与实践[M].于莉莉,譯.北京:北京师范大学出版社,2020:12.

[3] 邬志辉,陈学军,王海英.优质学校的概念、建设过程与指标框架研究[J].东北师大学报,2004(3):113-120.

[4] 余文森,龙安邦,陈国平. 办学主张在学校发展中的作用[J]. 福建教育,2019(18):22-24.

[5] 罗欣,郑金洲.办学理念:问题探寻与改进策略[J].上海教育科研,2011(6):30-32.

[6] 周志平.论中小学校办学主张的凝练依据与路径[J].福建教育学院学报, 2019(1):99-101+120.

[7] 胡玉婷,唐丽芳.学校办学理念凝练的问题审视[J].教育科学论坛,2019(11):38-42.

[8] 汪明帅,夏田豪.办学理念的“诞生”:一项质性研究[J].全球教育展望, 2017(5):104-112.

[9] 于伟.一位小学校长的教育哲学之思与本土行动[J].人民教育,2017(5): 33-35.

[10] Patricia Gandara.The dimensions of time and the challenge of school reform[M]. New York:SUNY Press,1999:136.

[11] 富兰.变革的力量—透视教育改革[M].中央教育科学研究所,加拿大多伦多国际学院,译.北京:教育科学出版社,2004:86.

[12] 崔允漷,郑东辉.论指向专业发展的教师合作[J].教育研究,2008(6):78-83.

[13] 叶翠微.让教育行走在高远的追求中—一位高中校长的办学主张[J].教育发展研究,2009(20):37-39.

[14] 于伟.从“书斋”到“田野”:课堂教学改革实践逻辑探寻—基于东北师范大学附属小学“率性教学”实践的思考[J].中小学管理,2021(7):5-9.

(编辑 崔若峰)