公共安全评估和公共安全保障能力研究

2023-05-29于秀琴刘珈辰李卓

于秀琴 刘珈辰 李卓

摘要:在国家安全的诸多领域中,公共安全有其特殊的复杂内涵和运行机理,通过评估发现公共安全保障方面存在的缺失以及潜在的风险和显在的问题是促进公共安全保障能力提升的有效手段之一。本文通过研究我国公共安全的内涵、表现形式,厘清公共安全评估和公共安全保障能力的逻辑关系,探索多元评估主体的公共安全评估模型,为科学地测评我国的公共安全提供理论依据,为提升公共安全保障能力提供可操作方案,促进我国公共安全治理体系和治理能力现代化。

关键词:国家安全,公共安全,公共安全评估,公共安全保障能力

目前,我国国家安全的内容空前广泛,时间和空间的范围也前所未有的广阔,内部和外部的影响也更加地错综复杂。十九大报告把公共安全体系建设纳入共建共治共享的整体框架,使社会和民众在政府的指导下,积极参加各种与公共安全有关的活动,这是构建全方位、立体的社会公共安全体系的重要手段。所以在新的历史时期,保障国家安全和公共安全是人民生存和国家发展的基础,对公共安全进行评估从而提升公共安全保障能力就显得尤为重要。

在总体国家安全观的视野下,国家安全是一个比公共安全更高层次的概念,公共安全是国家安全的重要组成部分,健全公共安全体系是国家安全工作的重要内容。[1]

针对国家安全这一概念的内涵,主要有以下几类观点。第一类是“国家安全状态说”,持这种观点的专家认为,国家安全是指一个国家处于没有危险或不受威胁的情形或状态;[2]第二类是“国家安全能力说”,认为国家安全是能够抵御国外侵略或免于战争并保障安全的能力;[3]第三类是“国家状态+能力说”,国家安全是安全状态和安全能力的有机结合体,是一个国家“免受各种干扰、侵蚀、威胁和颠覆的状态和能力”。[4]结合以上观点,本文认为国家安全就是指国家的政治、经济、文化、社会、生态等利益相对处于没有危险和不受内外威胁的状态以及保障持续安全状态的能力。

有关公共安全的概念,不同的学者从不同的角度给出了界定。有的学者认为公共安全的内涵与外延有广义和狭义之分,广义的公共安全是指自然生态系统以及社会公众的生存和发展处于一种相对安稳和保全并使其免于各种威胁或侵害的状态;[5]狭义的公共安全主要包括自然灾害、治安事故和犯罪侵害三个部分。[6]有的根据公共安全管理的对象进行界定,以维护公民个人安全为主要内容的狭义公共安全定义为小安全观,将覆盖国家、社会和公民个人安全的广义公共安全定义为大安全观。[7]

本文所指的公共安全是广义的大安全观,指排除一切可能导致安全稳定问题的不利因素,使国内能够具有稳定、良好、有秩序的环境,维持国内公共安全的状态以及保障持续安全状态的能力。依据十八大报告提出的政治、经济、文化、社会、生态文明五个方面,制定新时代统筹推进“五位一体”总体布局的战略目标,我国的公共安全可分为政治安全、经济安全、文化安全、社会安全、生态安全五个方面。

为此,公共安全评估是指政府、第三方机构或公众等作为多元评估主体,对政治安全、经济安全、文化安全、社会安全以及生态安全的状态,运用现代科学手段和方法,创建评估模型,构建评估指标体系和标准体系,运用量化的方法测评反映我国公共安全的现状(显在、潜在)和公共安全保障能力。

通过对公共安全的评估,探索公共安全保障方面存在的缺失以及潜在的公共安全风险和显在的公共安全问题,明确公共安全保障能力存在的不足,分析其影响因素,提出保障能力提升的对策建议,以此铸牢中华民族共同体意识,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,共创美好未来。

在公共安全方面,关于保障能力的定义学者有各自的看法。有的学者将保障能力与灾害、风险等联系在一起,指某系统在遭遇危机之后通过抵御或改变来维持原来状态或达到新的状态的能力。[8]在公共安全治理过程中,保障能力主要是指个人或团体自身所拥有的力量,这种力量会随着时间的推移而逐渐形成,并且会持续的影响到公共危机的处理以及恢复过程。保障能力是指在突发事件前后自我学习、自我恢复和优化的一个重要环节。[9]本文认为,公共安全保障能力是指各地区在政治、经济、文化、社会、生态安全治理过程中,拥有公共安全思想观念,遭受或可能遭受公共安全问题或公共安全风险时,政府及相关组织借助身边的资源,通过运用先进的技术和手段输出制度等公共产品,不断增强对公共安全风险预警或公共安全问题应对的本领以及在处理此类事件时的努力程度。

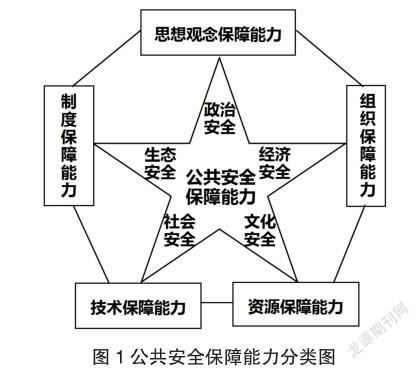

据此,结合“五位一体”总体布局,本文认为公共安全保障能力分为政治安全保障能力、经济安全保障能力、文化安全保障能力、社会安全保障能力和生态安全保障能力五个维度,每个维度可以分为思想观念、组织、资源、技术、制度五个方面的保障能力,促进我国公共安全治理体系和治理能力现代化。如图1所示。

图1所示,思想观念保障能力主要是指人民群众对公共安全方面的常识、专业知识以及对公共安全风险的防范意识,通过宣传教育等手段提高对公共安全知识的掌握程度,即提高公共安全自我学习、自我恢复与优化的思想观念保障能力。

组织保障能力涉及党政军警民等协调配合,构建由中國共产党领导的,各级政府、军队武警、社会组织、人民群众等组成的多层次组织架构,以及各组织之间的权责体系,是中国特色的公共安全组织保障体系,该体系优化得越好,组织保障能力就越强。

资源保障能力是组织为保障公共安全得到持续控制,所必要的人才、财力、物力、信息等资源保障以及公共基础设施的完善,保证公共安全风险持续控制和降低在一定范围内并为此提供信任的过程。

技术保障能力,随着技术的突破性发展,公共安全保障在信息技术方面的需求日渐提高,即在政治、经济、文化、社会和生态安全保障能力方面都融入信息化要素,充分发挥网络技术优势,高效利用公共安全资源。其中包括平时公共安全的技术保障和应急危机的技术保障,提高公共安全治理能力现代化。

制度保障能力是指在现有制度优势基础上,强调公共安全治理制度的协同效能,随着我国公共安全的高质量发展要求,需要理论创新、实践创新和制度创新的结合,从而更好地发挥中国特色的社会主义制度优势,提高公共安全治理体系现代化。

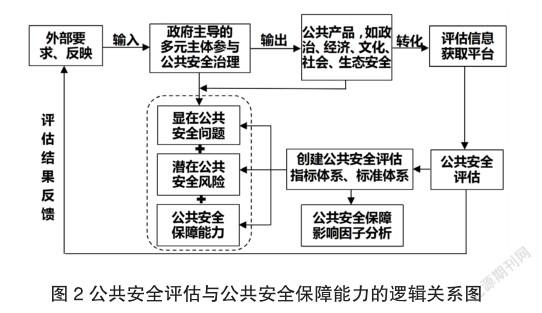

公共安全关系国计民生和社会稳定,公共安全评估是加强公共安全体系建设的重要手段,能更好地促进公共安全保障体系建设。公共安全保障能力作为政府能力的重要组成部分,跟公共安全评估具有相互促进的作用。公共安全评估是一把双刃剑,评估得科学,可以起到促进提升公共安全保障能力的作用,否则起到阻碍作用。公共安全评估与公共安全保障能力的逻辑关系,详见图2所示。

图2所示,由于公共安全具有公共性、复杂性、突发性等特点,所以公共安全治理主体是由政府主导的多元主体参与。为此,政府主导的多元主体,通过输入来自外部环境的人民群众等的要求和反映,在行政系统内研究、分析、决策等,输出公共安全产品,如政治、经济、文化、社会、生态安全等制度,来满足人民群众公共安全需求。经过一段时间的实践,搜集评估所需要的公共安全相关信息,即将政府提供公共安全治理的产品转化为有效地评估信息。

公共安全评估,就是测评反映我国公共安全的现状(显在、潜在)和公共安全保障能力,即显在的公共安全问题和潜在的公共安全风险,结合公共安全保障能力这三个维度设计公共安全评估指标体系和标准体系,对当前的公共安全现状进行评估,以精准识别各地区公共安全状况以及所处的安全级别。同时通过对公共安全评估结果的分析,找出影响公共安全治理的因素,探索相对应的解决措施。其中,显在的公共安全问题,则需要对公共安全问题产生的原因进行分析,找出其根源,从而有针对性地提出解决措施,减少公共安全问题的发生;潜在的公共安全风险可以通过启动公共安全预警机制进行有效的控制,将其消灭在萌芽中。

公共安全保障能力强,可以及时应对显在的公共安全问题和潜在的公共安全风险,即可以通过思想观念、组织、资源、技术、制度等及时应对公共安全危机,提高公共安全治理能力现代化。相反,公共安全保障能力弱,难以应对显在的公共安全问题和潜在的公共安全风险,或可能造成公共危机升级。

可见,公共安全评估是客观测评公共安全保障水平的有效手段,通过公共安全评估,及时发现政治、经济、文化、社会、生态等安全存在的问题,以及保障能力不足之处,有针对性地提出提升公共安全保障能力的策略,保障社会的和谐稳定发展。此外,评估结果还可反馈于人民群众,让他们知晓公共安全的现状,找出与预期的差距,并再次提出对公共安全的高质量要求,输入政府主导的多元主体参与公共安全治理,以此循环往复,保证公共安全评估与公共安全保障能力提升机制的良性运作,提高公共安全和保障水平,为建成政治稳定、经济富裕、文化繁荣、社会平安、生态可持续的社会主义和谐社会提供理论基础和经验方案。

我国公共安全主要体现在政治、经济、文化、社会、生态五大领域,共同构成公共安全的多层次、多领域、多维度体系,形成了公共安全研究的整体架构。在内容上,各领域公共安全之间相互促进、层层推进、体系完整;在结构上,逻辑分明、层次清晰、关系衔接。以政治安全为核心、经济安全为基础、文化安全为保障,维护社会环境和生态环境的稳定,建设富裕、繁荣、平安、亮丽的和谐中国,既是广大民众的当务之急,也是实现民族团结、国家兴旺发达的根本要求,更是国家总体安全的重要保障。

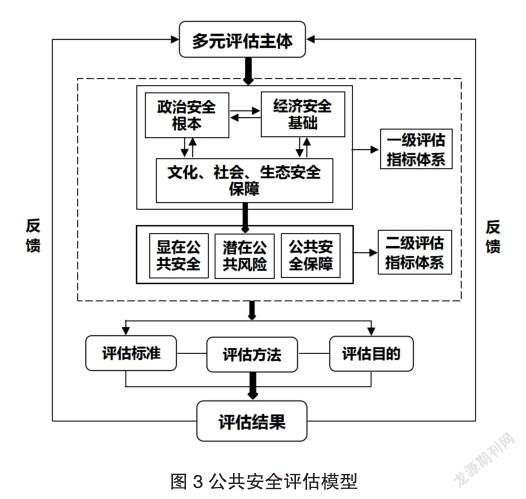

根据公共安全评估概念,基于评估主体、评估标准、评估方法、评估目的、评估结果等之间的关系,依托评估的流程,创建公共安全评估模型,详见图3。

由圖3可知,公共安全评估主体是多元的,共同构成全面的、立体的评估体系;公共安全评估指标体系是从政治安全、经济安全、文化安全、社会安全、生态安全五个维度设计一级指标,每个一级指标包括潜在的公共安全风险、显在的公共安全问题和公共安全保障三个方面,作为二级指标。依据规范的评估标准体系和科学的评估方法对我国的公共安全进行评估,将评估结果反馈给不同的主体,探索存在的问题和影响因素,形成一个闭环的评估过程,从而达到提高公共安全保障能力的目的。

本文对公共安全和公共安全保障能力的概念进行了界定,阐明了两者之间的逻辑关系,依托政府的基本职能和“五位一体”总体布局,基于评估主体、评估标准、评估方法、评估目的、评估结果等之间的关系,从政治安全、经济安全、文化安全、社会安全和生态安全五个维度创建公共安全评估模型,为科学评估公共安全提供了实证研究依据,为提高公共安全保障能力提供理论基础。当然,公共安全评估得科学与否要通过实证来验证,接下来的研究需要构建评估指标体系并利用层次分析法(AHP)确定各指标权重,对我国公共安全进行实证研究。

本文系2021年度研究阐释党的十九届五中全会精神国家社会科学基金重大项目的研究成果,项目编号:21ZDA116。

参考文献:

[1]钟开斌.中国国家安全体系的演进与发展:基于层次结构的分析[J].中国行政管理,2018(05):102-107.

[2]刘跃进,宋希艳.在总体国家安全观指导下健全国家安全体系[J].行政论坛,2018,25(04):11-17.

[3]张屹.公共安全与国家安全的概念转换分析——从治理本体到实践理性[J].河南警察学院学报,2020,29(06):11-15.

[4]李文良.中国国家安全治理的界定、内涵与特点[J].社会治理,2019(05):47-52.DOI:10.16775/j.cnki.10-1285/d.2019.05.008.

[5]朱正威,刘莹莹,杨洋.韧性治理:中国韧性城市建设的实践与探索[J].公共管理与政策评论,2021,10(03):22-31.

[6]王勇.论我国刑事保护性管辖权中的国家安全问题[J].政治与法律,2022(01):110-123.

[7]王秉,吴超.大安全观指导下的安全情报学若干基本问题思辨[J].情报杂志,2019,38(03):7-14.

[8]张丽娜,孙书琦.超大城市基层社区公共安全风险治理困境与提升研究——基于北京市社区的调查分析[J].中国行政管理,2021(12):142-147.

[9]贾世娜. 我国北极航线公共安全保障能力评估与提升研究[D].大连海事大学,2019.

(作者单位:1.山东工商学院 山东烟台 264005;2.烟台市公共就业和人才服务中心 山东烟台 264003)

(责任编辑:刘占行)