长江国家文化公园场景感知研究

2023-05-27陈波庞亚婷

陈波 庞亚婷

摘要:长江国家文化公园是人们生产生活和娱乐休憩的物理载体,也是构筑中华民族文化认同和文化自信的精神源泉。在存量更新背景下,探究场景营造与公众感知有助于提升整体建设的科学性和以人为本的导向性。“自上而下”的场景模式划分显示长江国家文化公园场景“碎片化”现象突出,且其城市组团与“自下而上”的公众感知模式组相对应,共同指向“民族特色、自然景观和历史底蕴”三个维度。长江国家文化公园建设可以公众感知为基本导向,以场景营造为方法,打造各有侧重、特质丰富的超级空间有机体。

关键词:长江国家文化公园;场景理论;空间感知;文化认同

基金项目:国家社会科学基金艺术学重大项目“文化和旅游融合视野下长江文化保护传承弘扬研究”(项目编号:21ZD04);湖北省长江国家文化公园建设研究一般项目“长江国家文化公园的场景识别与跨政区协同机制研究”(项目编号:HCYK2022Y10)

中图分类号:G127文献标识码:A文章编号:1003-854X(2023)04-0129-09

国家文化公园建设是实现我国文化强国目标的重要路径。2021年底,长江国家文化公园启动建设。其覆盖地域广泛,文化底蕴深厚,经济发展程度高,融合了自然的长江、人文的长江和经济的长江等文化符号。其场景形态、公众关注点及其感知皆值得从理论与实证层面进行探索研究。

一、引言:从空间到地方

(一)空间感知研究

地方感、地方依恋与地方认同是人文地理学的核心概念,其阐释了人对某特定地域的不同感受和感知程度。(1) 20世纪中期,Kevin Lynch提出城市环境的“道路、边界、区域、节点、标志物”元素,研究人与环境的关系,将城市集体意象归结为公众的共同印象。(2)1974年,段义孚从感知(perception)、态度(attitude)、价值观(value)和世界观(world view)四个层面阐述了人与地方之间情感纽带的生成;认为人与地方的不断互动,产生了对地方的情感依附,进而建构身份认同。(3)之后,Relph对地方感(sense of place)做出了界定,强调景观带给人的“高峰体验”(peak experience),这种经验将成为其日后记忆唤醒的触发点。(4)

内涵维度层面,Steele认为在人地互动实践中,人的自身活动创设了地方。(5)Williams等将地方感解构为地方依赖(place-dependence)、地方认同(place-identity)、地方依恋与娱乐行为(place attachment and recreation behavior)(6),并进一步探究了其测度。(7)而地方依恋产生于地方认同之前,是人与使其感觉舒适、安全的特定装置之间的有效连接(8),强调认知及价值观等情感来源。(9)作为综合性概念,学者对地方感内涵维度划分主要采用二分或三分法(10),但受研究内容、物理空间尺度和研究对象等影响,目前学界对各子维度的界分及其关系尚未有定论。

生成机制层面,段义孚认为流动中的停顿生成地方,成为感受价值的中心,人和物体的介入持续凝结空间价值,使得空间转化为地方。(11) Proshansky從环境心理学的角度将性别年龄、情感感知等引入地方认同研究,强调物理环境对地方认同形成的重要性(12),并从观点、偏好、行为倾向等方面对自我(self)界定的多重维度进行分析。(13)西方学者将地方感生成因素主要归为个人因素、物理环境因素和社会环境因素。(14)朱竑认为地方与认同互构循环,并持续再生产(15);外部因素与个人因素相互叠加,加深了对地方的深层情感。(16)综上,地方感核心要素包括:环境空间要素(如地域、景观等,侧重功能性表达)、行为主体要素(如群众、组织及其交往等,侧重人的流动和参与)和精神文化要素(如习俗、制度等,侧重主体情感注入所形成的认同)。

研究方法层面,目前多见定量或质性调查。地方感研究在国外已形成较为成熟的定量拟合模型及测量量表。(17)质性研究方面,西方主要采用访谈、参与式观察、认知地图等展开研究。(18)国内学者借鉴西方研究模型,不断创新研究方法(如比较分析、扎根理论、德尔菲法等),丰富了地方感研究层次。(19)

总体而言,国外研究开始较早,在概念建构、核心维度界定和研究框架搭建等方面做了大量探索,研究方向更为丰富。国内研究则更为集中,重视案例分析,多采用模型建构、统计分析等方式阐述地方依恋、地方感等相关概念,并对其影响因素、人地互动机制进行辨析。(20)虽研究方法丰富,但研究范畴仍需扩大。

(二)场景及其感知

场景理论是在全球城市从生产型转向消费型的背景下提出的,特里·克拉克(Terry Clark)团队聚焦文化参与、文化消费对城市经济社会发展的影响。(21)吴军团队通过统计分析全球大城市发现文化舒适物(amenities)、多元主体(包括人群、组织等)及其交融互动聚合形成特定的场景(scenes)。(22)这些不同的场景凝结了差异化的文化要素及价值取向,吸引不同人群进行丰富的社会活动,已发展成城市发展的新兴动力。由此,场景理论成为城市转型及发展的新理论视角和分析工具。

场景理论包含主客双重内涵。一方面,场景的客观内涵是可触及的物质化实体,包括公共文化设施(如博物馆、图书馆、剧院、公园广场等)、休闲消费设施(咖啡馆、休闲街区、风景名胜等)和社会结构体(如组织、社区服务等)。另一方面,场景的主观内涵主要指人的主观认识体系,包括真实性、戏剧性和合法性三个一级维度,十五个次级维度。真实性用以说明“你到底是谁”,戏剧性即“你如何表现自我”,合法性则用来“判断孰是孰非”。(23)该维度指标源于西方社会的调查研究,对中国社会的适应性还需进一步论证和调试。

场景理论在中国的应用主要集中于城市社区更新、乡村场景营造、虚拟文化场景三个方向。吴军团队关注场景作为城市发展新动力(24),并基于舒适物构建了国际城市综合比较研究范式。(25)齐骥等以场景理论中的“蜂鸣理论”(the Buzz Theory)为切入点,认为“蜂鸣”作为一种象征性资源对城市发展、社区生活圈创生产生了助推作用。(26)陈波团队进一步扩大了场景理论的研究范围,首先,基于城市创意社区,将场景理论应用于城市公共文化空间研究(27),并创新完成我国主要城市场景模式划分(28);其次,场景理论被应用于乡村公共文化空间、文化参与、文化及非遗旅游等领域(29);此外,该团队在虚拟文化场景方面也进行了积极探索。(30)经多年积累,我国已形成场景理论多方向宏微观分析视角,并展开了丰富的本土化案例分析。(31)

(三)国家文化公园及其感知

国家文化公园是我国首创的公共文化空间概念,也是文化强国战略的重要举措。国家文化公园旨在通过打造文化标识物,构建中华民族精神的重要载体,从而增强国家文化自信,强化文化认同。邹统纤等针对国家文化公园的概念及渊源进行理论攻关,提出整体性保护和融合性发展相结合的策略。(32)在国家文化公园的运行与管理方面,祁述裕指出国家文化公园的“三个不确定”与“三个统筹”(33);傅才武认为处理好中央“定盘子”与地方“摆盘子”的关系已成为国家文化公园建设的核心问题。(34)

个案研究方面,大运河国家公园研究重点关注滨水景观、跨省域协作及文化记忆等议题。(35)长征国家文化公园研究以红色资源旅游与国家认同为研究热點。(36)在长江国家文化公园研究方面,傅才武认为长江国家文化公园记录了中华民族历史,构筑了中国人的精神世界;作为“超级文化空间复合体”,长江国家文化公园对形成文化认同,传播中华民族国际形象意义重大(37),同时也需理清国家目标和区域特色的关系。(38)综上,学者主要关注国家文化公园概念及内涵、建设困境及解决方案等,其场景划分及感知仍需探索创新。

二、场景介质下的空间感知

消费社会加速了空间的拆解和挤压,消费的象征性与文化性日益凸显。场景理论从消费角度对后工业时代社会经济发展进行解读,通过场景元素周期表,反映了行为主体对某地特有文化的感应,及其对人们择居、消费等行为的影响。(39)区域场景已成为空间精神的孵化器,并将抽象文化符号和信息赋予空间内的人群,铸造成为特定区域形象。

(一)空间感知的主客观视角

列斐伏尔认为,社会生产已由空间中物的生产转向空间自身的生产,空间的实践(spatial practice)、空间的表征(representations of space)和表征的空间(spaces of representation),分别对应感知的(perceived)、构想的(conceived)和生活的(lived)三个层面,三者循环辅助,协同推动社会的持续发展。(40)由此,对空间的感知既依托于物理实体,又依赖于感官和感觉的参与。

首先,空间感知具有客观性。空间内的文化设施(即舒适物)是消费和参与的基础,具有凸显区域特色、提高区域生活品质和塑造区域认同的重要作用。物理空间以自然和物质环境为标志,是空间主体活动的主要承载物和作用客体,也是事件发生的特定场所。作为感知对象的舒适物一方面需要占据一定的空间实体,凝结多维符号信息,如可触可感的位置、色彩、形态、功能等;另一方面,舒适物也不能孤立存在,需要与周围的其他事物、环境、事件等产生关联,从而形成网络化的物理空间关系。

其次,空间感知具有主观性。感知是人们对外界刺激的反应,也是对特定现象在脑海中主动而明确的镌刻(41),人们对社会物质设施、文化深层结构等的感知存在较强的我向性,个体文化背景、对环境的态度和感官接受度的差别,导致人们对空间形成了不同的价值赋予,即差异化的空间感知。这种对空间内活动、道德和美学的个性化感悟,使得不论是较为固定的表征性文化景观,还是流动的非表征性文化现象,其感知均以人的自我间性为基准点。因此,人们对空间感知的建构(即特定地域地方感的形成),将与其实践经验、构想及生活的空间随机地产生勾连和组合。

最后,空间感知具有动态性。客观层面,空间感知的物理对象,如自然生态、建筑物、物理标识、道路、饮食、服饰等具体空间都存在恒定的历时性变化,必然会对生活于其中的个体产生动态化的影响;而现代科技的发展压缩了生活空间,信息密度的持续增加甚至带来了空间的消亡,加快了空间节奏感。(42)主观层面,空间感知的动态性表现在:第一,人是空间的基本单元尺度,一个人在生命的不同阶段对空间的感知是不同的;第二,空间感和地方感是一组连续体结构,人的空间移动和迁徙带来了其空间感和地方感的转换,即文化认同的生成;第三,人是动态关系中的人,其对空间的感知需要动态地与环境中的其他要素发生联系。

(二)作为媒介的场景

地方,一般包括场所、环境、区位三项基本要素,是意义与地点结合而成的意义单元(meaning unit)(43),其地方性的来源,“其一是当地不可移动的山水,其二是当地长期积累的实体要素组合,其三是发生在当地的历史事件”。(44)而场景理论自诞生以来就着重研究人群或组织在特定空间中集聚而成的社会景观。(45)场景理论与空间感知理论均强调空间的物质性、文化性和各元素间的交互性。

段义孚在《空间与地方》中认为,空间(Space)和地方(Place)承载着共通经验,空间意味着自由,地方意味着安全。他将人类认知分为三类:感官经验是人类感知空间的初级阶段,确立了对事物气味、声音、形态的基础认知,完成个体对“自我”概念的建构;动觉经验是在个体移动的过程中形成的对时空边界的认知,是个体对“他者”与“自我”的区分;当直接经验进一步抽象成为对象征物的符号性认知时,则成为间接经验,形塑个体的价值观。

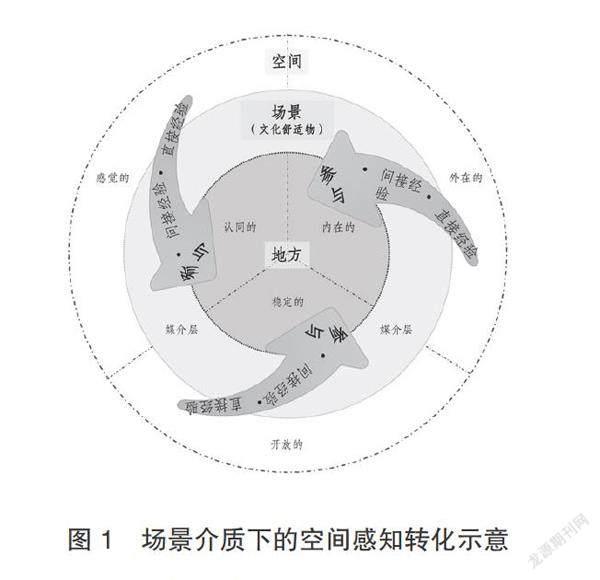

因此,以舒适物为媒介、文化参与为路径,形成了直接需求和实践体验螺旋交互的行为感知空间,这一复合认知过程使外在、开放和感觉的“空间”转化为内在、稳定和认同的“地方”(图1)。场景(文化舒适物)为参与者提供了更为丰富和完整的文化消费体验,主体的直接与间接经验持续积累,强化了人们的地方感,有助形成区域文化认同。场景连接了感知的主客观环境,作为中间介质,实现了主体感知生成。

三、研究方法与数据来源

“江河互济”是中华文明的典型表征,长江串联了巴蜀文化、荆楚气韵和诗画江南,形成了与黄河流域交相辉映的文明系统。建设长江国家文化公园,系统梳理园区内各省市文化舒适物布局,洞悉公众文化感知,阐发长江文化元素内涵,有助于深入贯彻落实习近平总书记对国家文化公园建设的重要指示精神。长江国家文化公园综合了长江干流区域和长江经济带区域,包括13个省(直辖市/自治州),呈现出典型的“文化+经济”的结构特征。本文以长江国家文化公园整体空间为研究对象,从“自上而下”的场景判定和“自下而上”的感知分析两条路径对场景感知作实证研究。

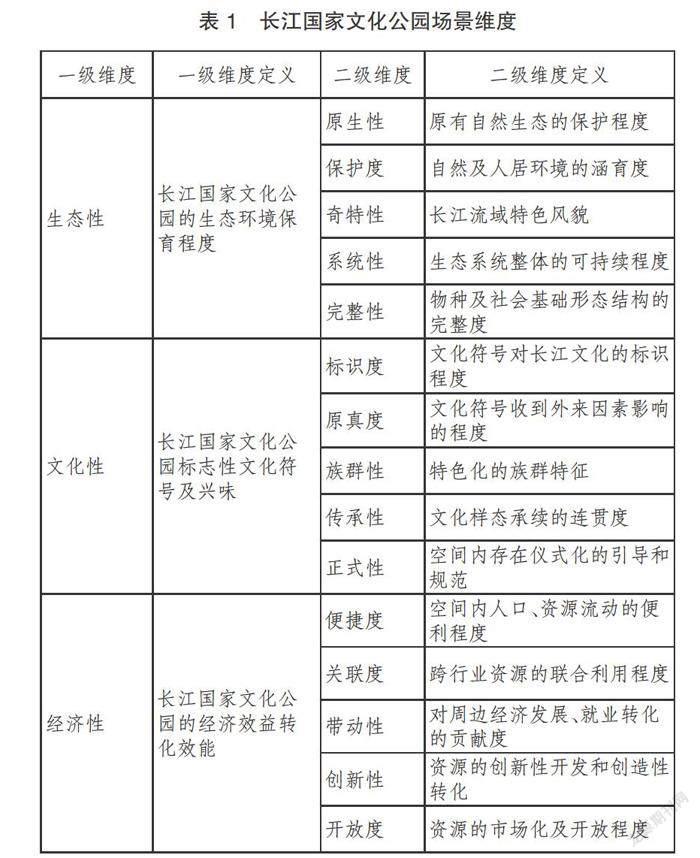

(一)场景维度设定及一次数据采集

长江国家文化公园以空间内的山川河流为底色,生态特征明显;其覆盖区域经济发达,经济性突出;而其建设核心要义是为了增益文化认同,故具有文化性。以地方感形成要素和长江国家文化公园的结构特征为依据,设计生态性、文化性和经济性三个一级维度和15个次级维度(表1)。

文化舒适物是场景识别的基础元素。以长江国家文化公园场景维度为依据,自然生态和文化性表征符号主要依托文化标识类和公共文化服务类舒适物外化呈现,经济性维度主要体现为休闲消费类文化舒适物。根据真实性和可操作性原则,确定三大类共计65种长江国家文化公园特色文化舒适物。其中,文化标识类舒适物包括自然风光、森林公园、自然保护區、江/湖滨沙滩、特色动植物、庙宇、历史建筑、遗迹、古村古镇、古道园林、纪念馆、陈列馆、名人故居、演出活动、赛事、文化公园、纪念公园、特色乡村、民俗文化村、文化村落、水利工程、地标建筑、仿古建筑、烈士陵园、革命旧址/根据地;公共文化服务类舒适物包括美术馆、博物馆、科技馆、天文馆、图书馆、非遗展示馆、老年活动中心、剧场/剧院、艺术中心/文化中心、音乐厅/礼堂、动物园、植物园、海洋馆、野生动物园、城市公园、广场;休闲消费类舒适物包括本地菜/茶馆、水上游乐、蹦极、蜡像馆、展览、新奇体验、电影院、演出场馆、轰趴馆、团建拓展、棋牌室、剧本杀、游乐场、温泉、滑雪场、采摘/农家乐、创意园区、步行街、现代小镇、夜市、旅行社、主题公园/影视基地、观光旅游。使用网络爬虫软件对各地各舒适物逐一抓取,结合百度AK进行二次确认,得到长江国家文化公园内55个城市(自治州/直辖市)的舒适物数量(表2-1,2-2,2-3)。

首先采用德尔菲法对65种舒适物在15个维度进行两轮独立打分,计算平均分后得到各舒适物在场景二级维度的得分。A地某二级维度场景得分为:65种舒适物在该二级维度得分与A地该种舒适物数量的乘积之和,除以A地舒适物总数;计算得到55个地市在15个场景二级维度的得分矩阵,共975个数据点。其次,使用SIMCA 14.0通过Ward法对长江国家文化公园内的地市进行分层聚类,并据此进行有监督的偏最小二乘判别分析(PLS-DA)完成场景模式聚类。

(二)二次数据收集及语义分析

大众点评网是我国较大的本地生活消费平台,网站集合餐饮、休闲消费、公共生活服务等信息。作为独立的第三方点评网站,用户可对消费体验进行评价,此类文本具有多样性和延展性;而用户主动评论也提高了信息的真实度。(46)

以通过PLS-DA聚类形成的各场景模式的代表性城市为空间感知研究的对象,二次数据收集分别爬取大众点评网各代表性城市在文化标识类、公共文化服务类和休闲消费类评论总数排名前三的POI信息及评价内容,包括商家名称、位置信息、评论文本和点评时间。截止到2022年7月17日,共获得评价总数650102条,通过数据清洗、人工剔除重复冗余、无实际文字内容、与点评对象关联度不高的评论,最终得到443835条有效评论,并对其中的表情、无效空格、网络用语进行矫正。

使用ROST CM6软件对上述评论文本按照城市、三大类舒适物进行分词。首先根据分词结果提取前300位高频词,按照地点、活动、情绪进行分类,比较各场景模式代表城市公众感知内容;其次使用社会网络语义分析(NetDraw),通过高频词之间共现网络关系分析公众空间感知侧重,并与场景识别结果进行对比;最后使用情感分析功能计算评论文本中积极、中性和消极情绪,得到公众对代表城市不同类型舒适物的情绪占比。

四、长江国家文化公园场景判定及其感知

(一)长江国家文化公园场景特征

变异系数可反映数据内部的差异化程度。根据长江国家文化公园场景得分矩阵,对各场景维度得分进行计算(表3),长江国家文化公园经济性维度得分变异系数最小,均小于0.072,且整体得分较高;其中“带动性”指标尤为突出,均分为4.824,说明空间内各地市形成了较好的“资源—产业”联动模式,经济发展水平较高。文化性维度变异系数较大,说明长江国家文化公园虽为整体性空间概念,但充盈着多元文化样态,文化资源间的差异化程度较高;在“正式性”维度最高分1.572,最低分1.341,分值整体偏低,说明公园内仪式化的规范引导较为薄弱。

分层聚类的PLS-DA分析结果表明,长江国家文化公园内的55个地市(自治州/直辖市)分为六类:第一类,楚雄、昌都、迪庆、水富、玉树;第二类,丽江、大理、舟山、贵阳、恩施、昆明;第三类,武汉、成都、长沙、上海、重庆、杭州;第四类,安顺、岳阳、泸州、泰州、常德、黄石、安庆、鄂州、益阳、咸宁、黄冈、铜陵;第五类,宜昌、凉山、遵义、九江、荆州、甘孜、毕节、池州、宜宾、攀枝花、昭通;第六类,南京、苏州、常州、南昌、湖州、嘉兴、合肥、无锡、扬州、宁波、南通、芜湖、绍兴、马鞍山、镇江。由此可得,楚雄、丽江、武汉、安顺、宜昌、南京为长江国家文化公园场景代表城市。可明显看出,与黄河国家文化公园场景片状分布不同(47),受经济性影响,长江国家文化公园城市组群呈碎片化分布,不同省份的城市分散于六类场景组团内部。进一步综合第一、第二主成分发现,第一类城市群形成第一场景模式(以楚雄为代表),位于PLS-DA聚类结果图的第一象限最右端;第四五类城市群与扬州、宁波、芜湖、绍兴、马鞍山、镇江形成第二场景模式(以宜昌和安顺为代表),位于聚类结果图原点中心区域;其余城市形成第三场景模式(以武汉、丽江和南京为代表),集中在聚类结果图的第三象限。

(二)长江国家文化公园场景感知

1.场景感知重点内容分析

评论文本高频词反映公众对文化消费和文化参与的感知点,这可以从认知因素、情感因素和行为倾向因素进行分析。(48)故本文从分词后的18个文本中分别提取地点类、活动类和情绪类三个层面的高频词,从表4可以看出,公众对六市三大类舒适物的感知重点均形成了较好的捕捉,其中情绪类高频词占比最高。

第一,对文化标识类舒适物的感知,六市中楚雄的感知度最为丰富细致,公众较为精准地识别到“古镇、古城、小镇、酒吧、哀牢山”等具有本土文化标识性的地标内容,且通过“篝火、跳舞、火把节”等彝族特色化活动,感受到“热闹、文化气息、原始、热闹”等情绪。

第二,对公共文化服务类舒适物的感知,安顺和宜昌的感知度最甚。从三类感知关键词共现来看,公众对两市的地点类感知均捕捉到了标志性地点(如葛洲坝、三峡、黄果树瀑布等)和公共文化设施(如公园、博物馆、展馆、观景台等);其活动主要集中于“游玩游览、观赏、散步”等;并对“壮观、漂亮、好看、震撼和气势磅礴”的自然景观留下了“休闲、舒服、惊喜、浪漫、开心、有意义”等记忆,但也出现了“遗憾、堵车”此类具有负面感受的词汇。

第三,对休闲消费类舒适物的感知,丽江与武汉更为突出。受评论POI样本影响,休闲消费地点主要体现为热门旅游地,且以旅游活动为主;情绪高频词方面,二市均出现较为强烈的感知类词汇,如“超爱听、过瘾、随心所欲、狂放不羁、精疲力竭、惊魂未定”等,说明公众对所参与的项目形成了较为深刻的印象。

2.社会网络语义分析

在高频词分析的基础上,可使用社会网络语义分析(NetDraw)得出高频词之间的关系。根据高频词共现核心点,点与点之间的线条密度反映了核心词之间的密切程度,即线条密度越高,共现频率越高。

可视化形态方面(图2),楚雄(2-a)呈“双头百合”状,高频词形成两个核心组团;丽江、武汉、南京(2-b、c、f)呈“蒲公英”状,以中心高频词为核心,向外形成较为均匀的放射状网络,且次级高频词分布相对密集;安顺和宜昌(2-d、e)为“雏菊”状,虽与“蒲公英”状略有相似,但其分散网络更为稀疏,说明感知点有所降低。

内容网络方面,“双头百合”状核心高频词除“楚雄”外,“古镇、环境、服务、特色、彝族、晚上”等构成了核心词集,而其中“环境”和“服务”两词的网络节点最多,其辐射出“便宜、值得、周到、开心”等关键词,结合地点类高频词,说明当地酒吧、古镇建筑和彝族特色活动构成了公众文化参与的主要吸引物,通过消费与体验获得了良好的个体记忆。故根据感知特征,将其归为“民族特色型”感知模式。“蒲公英”状语义网络以城市为一级核心,向外辐射该地文化底蕴类高频词,如武汉—黄鹤楼、丽江—古城、南京—民国,且在网络中均出现了“历史、文化”等,说明当地标志性的文化元素对公众形成主要影响,故将此类模式归为“历史底蕴型”感知模式。而“雏菊”状语义网络则是以“黄果树瀑布、三峡”等具体“景点”为核心,向外辐射交通便捷性、感受类高频词,情绪类高频词共现度较低,故称之为“自然景观型”感知模式。

3.文本情感分析

情感分析主要通过点评文本中积极、消极和中性情绪来说明情感的倾向性。以5分为情绪态度词的权值节点,即5分为中性情绪(闭区间),5分到正无限为积极情绪,包括一般(5,15]、中度(15,25]和高度(25,+∞);5分以下为消极情绪,包括一般[-15,5)、中度[-25,-15)和高度(-∞,-25)。情绪分值越接近于+∞,说明公众积极情绪越强烈,反之消极情绪越激烈。基于此,从文化标识类、公共文化服务类和休闲消费类三个层面测算六个城市的情绪占比,并根据总文本得到各城市整体情绪感知(表5)。

文化标识类评论文本中,楚雄积极情绪占比最高(79%),公共文化服务类积极情绪占比最高为宜昌(85.71%),而休闲消费类积极情绪占比最高为丽江(84.59%),且三个城市分别归属于“民族特色型”“自然景观型”和“历史底蕴型”感知模式。说明“民族特色型”感知模式主要关注与公众原生文化具有差异性的民族文化元素,且公众在这种特色化的消费活动中情绪感知良好;“自然景观型”感知模式中,公众主要参与标志性景点的文化旅游活动,并重点关注交通便捷程度、游览服务等公共文化服务类内容;“历史底蕴型”感知模式中传统历史街区、地标性历史建筑则成为文化感知和休闲消费的重点,且公众对休闲消费类舒适物形成了最优感知。而从评论总体情绪占比看,六座代表城市公众情绪感知情况整体较好,积极情绪占比均达到72%以上,积极情绪极值分别为楚雄(79.11%)和武汉(72.96%)。

五、结语:长江国家文化公园场景与感知的融合共生

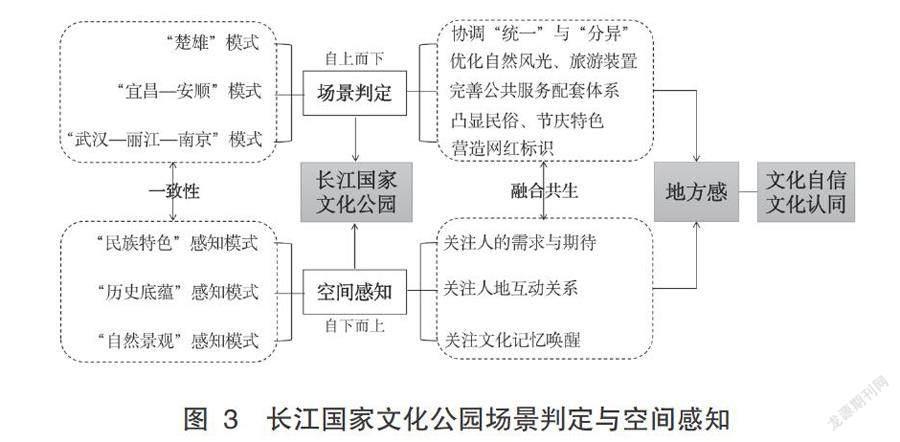

长江国家文化公园是中华民族重要的文化基因宝库和集体记忆载体,其空间构建需以满足公众感知探索、唤醒文化认同为基本前提。本文基于空间感知理论和场景理论,构建了场景介质下空间感知结构模型(图3),以长江国家文化公园为例,通过场景模式聚类和评论文本分析双向实证,论证公众空间感知与场景融合共生,使外在的文化表征内化为稳定的群体认同,实现从空间到地方的认知转化。

(一)场景与公众感知分组的一致性

场景强化了特定区域的文化特征,将德尔菲法与区域内舒适物数量综合计算可定量测定场景维度特征。专家打分属“自上而下”的计算方法,受专家主观性和参评专家数量的限制,虽进行两轮独立打分和分值校验,但这种测度方法在一定程度上仍无法完全呈现公众对舒适物的认知,故本文进一步叠加评论文本分析,通过公众“自下而上”的感知与专家打分所测度的场景模式进行对比研究。

长江国家文化公园场景可分为“楚雄”组团、“宜昌—安顺”组团和“武汉—丽江—南京”组团,其代表城市与基于公众感知社会语义网络形成的“民族特色型”“自然景观型”和“历史底蕴型”三类感知模式中包含的城市相同。从场景得分主成分看,“宜昌—安顺”组团和“武汉—丽江—南京”组团更为接近,與公众感知“自然景观型”和“历史底蕴型”模式外观相似且吻合。此外,从得分的极值看,场景得分的第一、第二主成分极值分别为武汉和楚雄,与评论文本情绪分析的极值情况也是一致的。因此,场景理论作为一种研究方法,其所形成的城市聚类的代表性结果与公众评论文本分析形成的感知结果出现极高的匹配度,说明场景理论研究方法对特定区域进行模式识别和分组的科学性。

(二)场景营造赋能地方感生成

地方感是人对地方的特殊依恋与认同。人通过空间运动建立起对整体和局部的认知,这种动态化的记忆唤醒和知识叠加推动了个体精神对空间的持续注入。场景作为符号经济和空间消费的重要载体,集合了空间感知的三大要素:感知物、感知主体和文化因子。区域场景营造通过对物理环境的有机更新、文化资源的保护利用和创意阶层的深度吸引,使得区域拥有创造美好感受、提高生活品质的特质与功能。存量更新背景下,场景可解构空间内的表征性文化符号,借助舒适物的优化组合进一步形塑具有区域特色、可触可感的空间实体。以场景为媒介,人地互动实现了有效的时空叠合,推动了地方感的生成和自我身份的识别。

对长江国家文化公园而言,其生命力之源在于能否打动人心。借助场景营造思维,空间内舒适物(包括自然风光、旅游装置、公共文化服务配套等)和事件(如旅游、民俗活动、节庆庆典等)的特征被刻画和凸显,公众在文化参与的过程中完成经验的积累,并与空间“他者”产生关联,实现空间感知尺度的转化。长江国家公园内场景模式分布“碎片化”特征明显,多极化的场景内涵为公众提供了从个体和国家两个层面进行自我确证的基础,具有强烈地域或民族特性的文化场景一方面给区域内的人打上深刻的气质烙印,另一方面吸引着区域外的“他者”,并随着地方感的形成,终将外化成为强烈的文化自信与认同。

(三)公众感知反作用于场景营造

地方感和文化认同是公众产生重游行为的关键因素。自然景观的奇特程度、文化内容的底蕴及丰富度、文化体验氛围和服务是空间感知的主要内容。一方面,地方感的形成有赖于场景对空间消费和美学的赋能;另一方面,公众对地方感知的核心关切也成为场景优化的重要方向。

首先,对感知主体的关照。从空间整体上看,长江国家文化公园属于集文化、经济和政治特性于一身的超级有机体,其多元场景建设需要关注以下三组关系:本地居民的“自我—地方”关系,即舒适物对已融入本地居民文化基因的文化记忆的唤醒;旅游者的“他者—地方”关系,即舒适物对拥有他文化背景的游客的个体和集体记忆构建;不同主体间的“自我—他者”关系,即二者在交往中形成的文化扩散和迁移。其次,对感知物和文化元素的保护与开发。根据长江国家文化公园关键城市空间感知模式和场景模式的布局特征,推动先行区建设,可鼓励有条件的省份根据省内城市文化历史渊源、舒适物分布打造先行区内的场景多极格局,突出长江经济带与文化共同体的叠加效应。此外,应加强场景特征及品牌定位的顶层设计,明确中央与地方权责,以高站位推动差异化场景布局的宏微观协同。

注释:

(1) 唐文跃:《地方感研究进展及研究框架》,《旅游学刊》2007年第11期;朱竑、刘博:《地方感、地方依恋与地方认同等概念的辨析及研究启示》,《华南师范大学学报》(自然科学版)2011年第1期。

(2) 参见凯文·林奇:《城市意象》,方益萍、何晓军译,华夏出版社2017年版。

(3)(41) 参见段义孚:《恋地情结》,志丞、刘苏译,商务印书馆2018年版。

(4) 参见爱德华·雷尔夫:《地方与无地方》,刘苏、相欣奕译,商务印书馆2021年版。

(5) Fritz Steele, The Sense of Place, CBI Publishing, 1981, p.9.

(6) Daniel R. Williams, Michael E. Patterson, Joseph W. Roggenbuck & Alan E. Watson, Beyond the Commodity Metaphor: Examining Emotional and Symbolic Attachment to Place, Leisure Sciences, 1992, 14, pp.29-46.

(7) Daniel R. Williams, Jerry J. Vaske, The Measurement of Place Attachment: Validity and Generalizability of a Psychometric Approach, Forest Science, 2003, 49(6), pp.830-840.

(8) Hidalgo Carmen, Hernandez Bernardo, Place Attachment: Conceptual and Empirical Questions, Journal of Environmental Psychology, 2001, 21(3), pp.273-281; Bernardo Hernandez, M. Carmen Hidalgo, M. Esther Salazar-Laplace, et al., Place Attachment and Place Identity in Natives and Non-Natives, Journal of Environment Psychology, 2007, 27(4), pp. 310-319.

(9) 黄向、保继刚、Wall Geoffrey: 《场所依赖(place attachment): 一种游憩行为现象的研究框架》,《旅游学刊》2006年第9期。

(10) William E. Hammitt, Erik A. Backlund & Robert D. Bixler, Experience Use History, Place Bonding and Resource Substitution of Trout Anglers During Recreation Engagements, Journal of Leisure Research, 2004, 3; 黃向、杨文彩:《基于验证性因素分析的旅游地地方依恋结构解析——以广州白云山为例》,《人文地理》2014年第2期; Irwin Altman, Setha M. Low, Place Attachment: A Conceptual Inquiry, Plenum Press, 1992.

(11) 参见段义孚:《空间与地方:经验的视角》,王志标译,中国人民大学出版社2017年版。

(12) Harold M. Proshansky, Abbe K. Fabian, Robert Kaminoff, Place-Identity: Physical World Socialization of the Self, Journal of Environmental Psychology, 1983, 3(1), pp.57-83。

(13) Harold M. Proshansky, The City and Self Identity, Environment and Behavior, 1978, 10(2), pp.147-169.

(14) 盛婷婷、杨钊:《国外地方感研究进展与启示》,《人文地理》2015年第4期。

(15) 朱竑、钱俊希、陈晓亮:《地方与地方认同:欧美人文主义地理学对地方的再认识》,《人文地理》2010年第6期。

(16) 戴旭俊、刘爱利:《地方认同的内涵维度及影响因素研究进展》,《地理科学进展》2019年第5期。

(17) Shamai Shmuel, Israel Qazrin, Sense of Place: An Empirical Measurement, Geoforum, 1991, 22(3), pp.327-347; Christopher M. Raymond, Gregory Brown, Delene Weber, The Measurement of Place Attachment: Personal, Community, and Environmental Connections, Journal of Environmental Psychology,2010, 30(4), pp.422-434.

(18) Ardoin Nicole, Exploring Sense of Place and Environmental Behavior at an Ecoregional Scale in Three Sites, Human Ecology,2014(3), pp.425-441; Richard Stedman, Tom Beckley, Sara Wallace & Marke Ambard, A Picture and 1000 Words: Using Resident-Employed Photography to Understand Attachment to High Amenity Places, Journal of Leisure Research, 2004, 36(4), pp.580-606.

(19)(20) 余文婷:《“地方”理论在中国的演化与发展评述》,《地理与地理信息科学》2021年第2期;肖潇、张捷、卢俊宇等:《基于ITCM的旅游者地方依恋价值评估——以九寨沟风景区为例》,《地理研究》2013年第3期;林锦屏、冯佳佳、张博文等:《国内外情感地理研究热点、内涵及意义——基于文献计量与可视化》,《热带地理》2022年第6期;黄旭:《地方感的研究路径探索:心象运动论的方法》,《人文地理》2021年第4期。

(21) 吴军、特里·克拉克:《文化动力——一种城市发展新思维》,人民出版社2016年版;特里·克拉克:《场景理论的概念与分析:多国研究对中国的启示》, 李鹭译,《东岳论丛》2017年第1期。

(22) 吴军:《场景理论:利用文化因素推动城市发展研究的新视角》,《湖南社会科学》2017年第2期。

(23) 丹尼尔·西尔、特里·克拉克:《场景:空间品质如何塑造社会生活》,祁述裕、吴军译,社会科学文献出版社2019年版,第46页。

(24) 吴军、叶裕民:《消费场景:一种城市发展的新动能》,《城市发展研究》2020年第11期。

(25) 吴军、王桐、郑昊:《以舒适物为导向的城市发展理论模型——一种新的国际城市研究范式》,《国际城市规划》2022年第7期。

(26) 齐骥、亓冉:《蜂鸣理论视角下的城市文化创新》,《理论月刊》2020年第10期;齐骥、亓冉、特里·克拉克:《场景的“蜂鸣生产力”》,《山东大学学报》(哲学社会科学版)2022年第4期。

(27) 陈波、吴云梦汝:《场景理论视角下的城市创意社区发展研究》,《深圳大學学报》(人文社会科学版)2017年第6期;陈波:《基于场景理论的城市街区公共文化空间维度分析》,《江汉论坛》2019年第12期。

(28)(39) 陈波、林馨雨:《中国城市文化场景的模式与特征分析——基于31个城市文化舒适物的实证研究》,《中国软科学》2020年第11期。

(29) 陈波、丁程:《中国农村居民文化参与分析与评价:基于场景理论的方法》,《江汉论坛》2018年第7期;陈波、延书宁:《场景理论下非遗旅游地文化价值提升研究——基于浙江省27个非遗旅游小镇数据分析》,《同济大学学报》(社会科学版)2022年第1期;陈波、刘彤瑶:《场景理论下乡村文旅融合的价值表达及其强化路径》,《南京社会科学》2018年第7期。

(30) 陈波、彭心睿:《虚拟文化空间场景维度及评价研究——以“云游博物馆”为例》,《江汉论坛》2021年第4期;陈波、巢雪薇:《文化遗产虚拟场景维度设计与评价——以动态版〈清明上河图〉为例》,《中南民族大学学报》(人文社会科学版)2022年第7期。

(31) 尹西明、苏雅欣、陈劲、陈泰伦:《场景驱动的创新:内涵特征、理论逻辑与实践进路》,《科技进步与对策》2009年第15期;汪妍:《基于场景理论的数字文化旅游融合发展研究》,《北京航空航天大学学报》(社会科学版)2022年第4期;李和平、靳泓、Terry Clark、蒋文:《场景理论及其在我国历史城镇保护与更新中的应用》,《城市规划学刊》2022年第3期;曾进、鲁永刚、乐阳:《基于POI数据的城市场景细粒度制图》,《计算机科学》2022年第4期。

(32) 邹统纤、韩全、李颖:《国家文化公园:理论溯源、现实问题与制度搜索》,《东南文化》2022年第1期;邹统纤:《国家文化公园的整体性保护与融合性发展》,《探索与争鸣》2022年第6期;李飞、邹统纤:《论国家文化公园:逻辑、源流、意蕴》,《旅游学刊》2021年第1期。

(33) 祁述裕:《国家文化公园:效果如何符合初衷》,《探索与争鸣》2022年第6期。

(34) 傅才武:《国家文化公园建设中的地方激励问题》,《探索与争鸣》2022年第6期。

(35) 王秀伟、白栋影:《大运河国家文化公园建设的逻辑遵循与路径探索——文化记忆与空间生产的双重理论视角》,《浙江社会科学》2021年第10期;吴殿廷、刘锋、卢亚等:《大运河国家文化公园旅游开发和文化传承研究》,《中国软科学》2021年第12期。

(36) 王庆生、明蕊:《长征国家文化公园建设及其国家认同研究:基于文旅融合視角》,《中国软科学》2021年S1期。

(37) 傅才武、程玉梅:《论长江国家文化公园构建的历史逻辑》,《文化软实力研究》2022年第2期。

(38) 傅才武:《长江国家文化公园建设中的国家目标、区域特色及规划建议》,《决策与信息》2022年第8期。

(40) 参见亨利·列斐伏尔:《空间的生产》,刘怀玉等译,商务印书馆2021年版。

(42) 大卫·哈维:《地理学中的解释》,高泳源、刘立华、蔡运龙译,商务印书馆1996年版,第9页。

(43) 唐晓峰:《文化地理学释义——大学讲课录》,学苑出版社2012年版,第188—189页。

(44) 周尚意:《触景生情:文化地理学人笔记》,商务印书馆2019年版,第19页。

(45) 周详、成玉宁:《基于场景理论的历史性城市景观消费空间感知研究》,《中国园林》2022年第8期。

(46)(48) 张希、蒋鑫、张诗阳等:《大运河文化遗产利用的公众感知研究——基于网络数据的语义分析》,《中国园林》2022年第1期。

(47) 陈波、庞亚婷:《黄河国家文化公园空间生产机理及其场景表达研究》,《武汉大学学报》(哲学社会科学版)2022年第5期。

作者简介:陈波,武汉大学国家文化发展研究院教授、博士生导师, 湖北武汉,430072;庞亚婷,武汉大学国家文化发展研究院博士研究生,湖北武汉,430072。

(责任编辑 胡 静)