抽签式选举:中国古代各民族的实践模式及其理论价值

2023-05-26何俊志

何俊志

一、研究背景与问题

通过以地域为基础选举产生的代表来治理国家,是现代代议民主政体的核心要义和标准版本。伯纳德·曼宁(Bernard Manin)的研究表明,现代民主的发展历程,在制度上的表现就是选举战胜抽签的历程。而选举战胜抽签背后的理论基础,则是将代议制政府的核心界定为提供合法性的授权而非职位分配的掌权。因此,以地域为基础而由选举产生代表进行治理,就构成现代代议民主政体的核心。(1)伯纳德·曼宁:《代议制政府的原则》,史春玉译,北京:中国社会科学出版社,2019年,第80页。但是,20世纪后期以来的选举实践表明,这一标准版本与其原初价值之间出现了某些明显脱节的迹象,脱节的主要表现就是选举产生的代表与选民之间的关系出现了扭曲。面对这一尴尬局面,一些理论家开始重新思考选举与民主的关系,重点检讨选举对于支撑现代民主的不足之处,以重新建构选民与代表之间的新型关系,从而导致当代政治中的代表理论进入了建构主义时代。(2)Nadia Urbinati and Mark E.Warren,“The Concept of Representation in Contemporary Democratic Theory,”Annual Review of Political Science,vol.11 (2008),pp.387-412.

在从理论上反思民主与选举间关系并建构新的代表理论的过程中,一个重要的分支就是非选举型代表理论的出现。(3)钟本章、何俊志:《非选举型代表的兴起与政治代表概念的转向》,《北京行政学院学报》2020年第5期。在各种超越传统选举模式而构建的非选举型代表理论中,抽签作为一种民主的实现途径尤其引人关注。在诸多关于抽签的设想中,由詹姆斯·菲什金(James Fishkin)设计的通过在全体合资格的选民中抽签产生的代表就重大问题进行协商的协商民主模式受到了不少追捧,并且已经在一些地方成功实践。根据统计,目前已经有加拿大的不列颠哥伦比亚省和安大略省,荷兰、冰岛和爱尔兰以抽签产生的代表以协商的方式讨论改革选举法和选举制度、甚至是就制宪会议和宪法大会进行协商的先例。(4)达维德·范雷布鲁克:《反对选举》,甘欢译,北京:社会科学文献出版社,2018年,第121-123页。

在现有的实践模式之外,一些学者还从理论上构建了不少新的抽签模式。法国政治学家伊夫·辛多默(yves Sontomer)提出,应该从那些先自荐成为候选人的人群中通过抽签产生一个新的立法机关,作为现有两院之外的第三院。在自荐候选人中抽签产生的第三院主要通过关注生态及社会问题、选举法和宪法等需要长期规划的议题来弥补选举产生的两院制的不足。(5)达维德·范雷布鲁克:《反对选举》,第141-142页。美国的政治学者约翰·麦考米克(John Paul.McCormick)提出,要在美国设立一个由51位25岁以上公民组成的“保民院”。保民院成员从成年公民中抽签产生,任期一年。政治与经济精英都不能成为保民院的候选人。保民院在任期内可以否一项国会的立法、一项行政命令和一项最高法院的判断;同时还可以挑选一个议题进行全民复决。(6)John P.McCormick,“Contain the Wealthy and Patrol the Magistrates:Restoring Elite Accountability to Popular Government,”The American Political Science Review,vol.100,no.2 (2006),pp.147-163.亚历克斯·扎卡拉斯(Alex Zakaras)也提出,可以考虑在美国的联邦和州一级立法机关中废除参议院,保留选举产生的众议院,同时设立一个由抽签产生的公民院。公民院不能启动立法但负责审查立法和划分选区。(7)亚历克斯·扎卡拉斯:《抽签与民主代表:一个温和建议》,欧树军译,《开放时代》2012年第12期。一些更为激进的学者甚至提出,一套以抽签为基本原理的政治体系,无论在回应性和优良治理方面,都要强于以选举为基础的政治体系。(8)Alexander A.Guerrero,“Against Elections,”Philosophy &Public Affairs,vol.42,no.2 (2014),pp.135-178.

不过值得注意的是,即使是在各种超越模式大量涌现的背景下,仍然还有一批学者在捍卫经典的代议民主体制。在这些论者看来,只要涉及以暴力垄断为基础的决策,目前还很难找到一种替代选举的机制做出合法性决策;而且,合理的选举制度也能够确保产生具有回应的代表。(9)Dimitri Landa and Ryan Pevnick,“Representative Democracy as Defensible Epistocracy,”American Political Science Review,vol.114,no.1 (2020),pp.1-13.另外一些学者认为,到目前为止,各种抽签都还不足以构成对主流的选举模式的替代模式,但是,抽签还是可以在一定范围内、某些环节中补充现代选举的不足,因此可以在某些领域探索抽签的适用空间。在民族国家范围内,选举仍然是最有效的民主工具,而在不超过古希腊雅典城邦的范围内,抽签就非常值得认真对待。(10)Richard G.Mulgan,“Lot as a Democracy Device of Selection,”The Review of Politics,vol.46,no.4 (1984),pp.539-560.另外一些研究则认为,历史经验表明,在某些特殊的领域,例如一定范围的公决事项、单议题决策事项、重要的改革议题和监察官员的产生等方面,抽签都要比投票选举更能避免群体内部的派系斗争,更能体现平等和公正价值。(11)Oliver Dowlen,The Political Potential of Sortition:A Study of the Random Selection of Citizens for Public Office,Exeter:Andrews UK Limited,2017,p.94.

自王绍光的《民主四讲》出版以来,国内学术界围绕着民主、选举与抽签的关系也展开了不少讨论。在王绍光看来,在政治中运用抽签实际上是很有道理的、经过深思熟虑的、有助于实现民主共和理念。(12)王绍光:《抽签与民主:释放对民主理念实现方式的想象力》,《中国政治学》2018年第1期。而反对的观点认为,抽签代表选举的观点不仅不合理,而且缺乏论据,论证难以成立。这一观点远不如探讨抽签规则的具体适用性,或者如何增进选举的民主性更有价值。(13)聂露:《抽签代替选举?》,《二十一世纪》第119期(2010年6月号)。达维德·范雷布鲁克:《反对选举》,第141-142页。

显然,围绕着民主与抽签的关系,研究者们已经形成了支持和反对的两大阵营。这两大阵营争论的核心是抽签是否更有利于支撑民主政体,而且都将抽签和选举视为相互替代、甚至相互对立的两种模式。由于双方的争论都是从古希腊雅典到当代西方国家的历史经验和理论文献为基础,他们关注的核心就是抽签与民主共和政体的关系。

首先需要强调的是,从逻辑上讲,作为一种选择工具,抽签既可以用来选人,也可以用于决策。即使是用来选人,抽签并不必然与民主共和政体完全对应。即使是在民主共和政体之下,历史经验也表明抽签与选举之间并不完全构成对立关系。众多的研究已经表明,在古希腊雅典城邦,抽签主要用于产生500人议事会成员、部分行政官员和陪审法庭的成员;在古罗马,抽签被用来与投票选举进行搭配,解决投票本身难以解决的一些问题;在文艺复兴时期的意大利,威尼斯等城邦曾经采用抽签与投票相结合的方式产生首脑;此时的瑞士乡村则盛行过用抽签的方式来产生政策执行官员。(14)Josep M.Colomer,Political Institutions,Democracy and Social Choice,Oxford:Oxford University Press,2001,pp.18-20.而当代协商民主理论所实践过的抽签模式,其实也主要局限于两个方面:一是打破地域限制,通过随机抽样产生出决策代表;二是在自荐候选人中以抽签的方式产生出决策代表。

其次,本文要强调的是,由于这些讨论都没有将中国历史上广泛存在抽签模式纳入视野,完全忽视了中国历史上各民族曾经探索过、有的甚至延续至今的各种抽签模式,这些理论所依据的样本和经验都存在明显不足,前期争论就只呈现了关于抽签与选举的残缺图景。而中国的民族学者虽然在田野调查中已经发现了大量的中国古代各民族用抽签方式选人的案例,但一直没有从理论上进行概括,从而导致大量的实践案例没有进入理论视野。

为了进一步丰富有关抽签和选举的理论,本文首先将选举模式区分为抽签式选举和投票式选举两种基本类型,然后,基于抽签得以展开的抽签主体和客体的关系建立起一种抽签式选举的类型学。在此基础上,再通过中国历史上各民族的实践案例展开各种类型的经验模式,并通过抽签式选举与其他选择工具的组合模式的展示,从而在理论上构建出一套由抽签、投票、选举和政体之间的完善图景。

二、分析框架:抽签式选举的类型学

首先需要明确的是,在政治运行中,无论是抽签还是选举,都是一种选择(selection)工具。即使用于人的挑选,二者也并不一定构成相互替代的关系。

首先,在政治上,抽签只是一种挑选工具。在民主视角下,事实上,古希腊雅典城邦曾经用抽签的方式来挑选公民议事会成员、除军事和财政之外的行政官员及陪审法庭的成员。由于这种抽签模式的潜在候选人是所有成员,比较彻底地体现出人人平等和轮流为治的特征,因而被当成是直接民主的经典模式。不过,即使作为一种挑选工具,抽签也不仅仅适用于直接民主制度之下,其他的制度同样可以使用抽签。在考察抽签制度从古希腊到中世纪的流变时,王绍光区分了“民主抽签”和“共和抽签”两种模式。而更加值得注意的是,在王绍光所区分的这两种模式中,“民主抽签”与“共和抽签”的区别并不是抽签与选举,而是抽签与投票。而且,在他对全书观点进行总结的图示中,所使用的标题也是“选举制度中抽签的位置”。(15)王绍光:《抽签与民主、共和:从雅典到威尼斯》,北京:中信出版集团,2018年,第370页。因此,即使在王绍光的图谱中,抽签与选举并没有对立,抽签与投票都被当成是选举的工具。

其次,投票只是选举的工具之一。在人类选举史上,大规模的纸质投票制度的普及是非常晚近的事。在此之前,世界上各个国家和地区的人们在选举代表或统治者时,都曾经因地制宜地采用过各种投票工具。豆类、玉米、石子等都曾经用于投票。作为表达工具,各种工具的投票行为只是其中之一。从人类社会最初的选举到今天的选举中,欢呼和鼓掌也一直是广泛使用的选举工具。

前述争论双方的一个比较大的误解,是将抽签等同于直接民主,将选举等同于投票。经过上述区分之后就可以发现,一旦将抽签仅作为一个政治选择的工具,将选举视为一个挑选过程,二者之间就并不必然构成相互替代的关系。如果我们仅将自下而上的挑选视为民主体制,同时把选举视为一个挑选过程,抽签就只不过是挑选的工具之一,投票也同样只是挑选工具之一。真正可以形成替代关系的并不是抽签与选举,而是抽签与投票。即使是仅限于抽签的使用,作为一个挑选过程的抽签也存在着不同的模式。如果把抽签和投票都看成是一种在候选人之中进行挑选的工具,就可以从整体上区分出两种挑选工具:抽签式选举(sortition or selection by Vote)和投票式选举(selection by voting)。

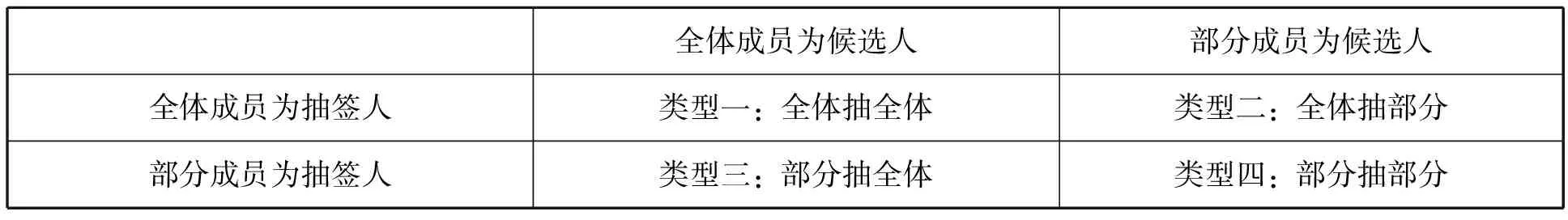

前期研究已经表明,我们还可以进一步将投票式选举区分为豆选、纸质投票、举手投票等各种具体方式。结合本文的讨论及抽签在各种制度之下的适用模式,我们还可以尝试性地建立起一套抽签制度的类型学框架。在选举过程中,无论采用何种工具,选举制度的核心内容是选民与候选人之间的关系。根据选民和候选人的范围大小,可以把抽签制度的理想形态分为四种类型。其中,类型一可以视为直接民主,类型二可以视为代议民主,类型四可以视为贵族政体,类型三则可以视为混合政体。

抽签式选举的类型学

在政治学理论的有关讨论中,除了学术界主张的抽签模式外,在历史上,古代雅典提供了类型一的案例,中世纪意大利城市共和国提供了类型四的案例,当代世界上一些国家和地区用抽签的方式产生法院陪审团成员提供了第二种案例,古罗马用抽签决定投票顺序的做法则可以视为第三种类型。接下来,本文将利用中国古代各民族的选举实践表明,抽签既可以成为直接民主的工具,也可以成为间接民主的工具,甚至还可以成为非民主政体的工具。

三、中国古代各民族的抽签制度

由于中国的王朝国家的皇位继承制度从西周开始就基本确立了嫡长子继承制度,最高统治者的世袭制就构成了文献传统中的主流形式。但是,由于中国一直是一个多民族共存的政治体,在中原王朝的直接统治范围之外,还存在大量的政治继承方式。近年来,历史学、人类学和民族学者们的研究已经为我们提供了非常丰富的案例。根据前文建立起来的类型框架,可以将前期发现的这些案例置入理论框架之内。根据现有的资料,在中国古代各民族中,曾经采用抽签方式产生领导的就有布朗族、拉祜族、藏族、瑶族和佤族等,而且这些民族所探索的抽签模式完全可以覆盖前文提出的几种抽签类型。

(一)全体抽全体

对于全体抽全体的样本,理论界比较熟悉的是古希腊雅典城邦用抽签的方式产生议事会和陪审法庭的案例。在中国历史上各民族的实践中,布朗族则提供了另外两种版本。云南布朗族曼果寨中主管寨神的达曼,由全寨人抽签产生。具体的抽签办法是,先用三根竹片,一片写“达曼”字样,两片空白。由全寨成员每人来抽三次签。如果有人接连三次都抽中有字样者,他就当选为达曼;如果是两次抽中,一次抽不中,则还需要抽下去,一直到抽中有字样的竹片为止。在达曼任职期间,若有猪、鸡跳进寨心神的台柱上,人们认为是大不吉利的事,这个达曼就不能再当下去,必须另选。(16)颜思久:《布朗族社会历史调查》,云南省编辑组:《布朗族社会历史调查(三)》,昆明:云南人民出版社,1981年,第31页。

同样是云南的布朗族,勐海县的布朗山章加寨在用抽签的方法产生头人“召曼”时,则采用一种可以称之为是“抽签淘汰制”的方法。其组织过程是,凡村社成年男子(包括当过和尚还俗结了婚,并把妻子接回家中者),都有权利参加抽签选举。届时,事先准备好九根竹签,其中有一根写着“当选召曼”的字样。将竹签投入铜罐中后,由布占向佛祷告说:“现在我们全寨来抽签选召曼,你在高处看得清,谁管寨子最合适让谁当选”。祷告完毕后,就是参加人依次抽签,抽签者必须摘下包头虔诚地跑着摸,摸着候选者站立一边,竹签仍投入罐中,未摸着的人就淘汰,站到佛寺外面。第一轮摸完,又摸第二轮,逐次淘汰,直到最后一人,以当选为召曼。此后,如果寨子里发生老虎、豹子咬牲畜、吃人,或猪、鸡跳进寨心神“再曼”里等不吉之事,即表明这个“召曼”不能继续任职,必须重新选举召曼。(17)龚佩华等:《勐海县布朗山章加寨布朗族社会调查》,云南省编辑委员会编:《布朗族社会历史调查(二)》,昆明:云南人民出版社,1982年,第18-19页。

另外一个非常有意思的案例是,对中缅边境的拉祜西头人制度的研究发现,当无人愿意出任头人或者需要强行更换头人时,拉祜西会采用一种“茅草沾鸡蛋”的选举方式。在选举之时,主持选举的头人要先在家里的祭台上点四支香或者两双蜂蜡祭神,把几根茅草折弯后依次摆放在碗里,每根茅草代表一个候选人。再将鸡蛋打在一个碗里,旁边放一碗米,米上放一块岩盐,然后用竹匾覆盖。不超过十分钟便可以掀开主匾查看,如果哪根茅草上粘了鸡蛋,就说明它所代表的候选人被选中。如果有两根以上的茅草沾了鸡蛋,则由有经验的头人或老人判断。(18)韩俊魁:《拉祜西头人制度:传统与国家力量影响下的变迁》,《民族研究》2006年第3期。

(二)全体抽部分

全体抽部分的基本机制是,全体成员都参加抽签,但是抽签的对象是已经挑选出来的少数候选人。云南布朗族帕勒寨的头人召曼选举,首先是由寨内群众推选作风好、生产好的人作为候选人。在候选人推选出来后,由一位代表左手抓一把谷粒高举于头上,再用右手去左手中随便拈一撮谷,一边拈谷,一边念某候选人的名字,若拈着的谷粒成双数,此候选人当选,若是单数,此候选人落选。于是这位代表又重新拈一撮谷,一边拈谷一边念着另一位候选人的名字,若拈着的谷粒成双数,此候选人当选。否则仍要继续进行下去,直到选出为止。(19)云南省编写组编:《布朗族社会历史调查(一)》,昆明:云南人民出版社,1981年,第23页。

在藏北牧区,曾经用“打日支”方法选举头人。大多在选举前,先由部落内威信最高的人提出候选人。他们一般提出2~3个或3~5个。候选人的条件是:(1)口才好;(2)骨系高贵(不是主要条件);(3)家庭富裕;(4)平时支差好;(5)有一定的组织管理才能。对于挑选候选人的要求,当地有一条谚语说:“以佛法三宝为依怙,以官府之法令为依据。”候选人选出后,选举者们一起离开帐篷,到附近野外的平滩里,找一个安静的地方,将候选人的名字写在纸条上,揉成纸团放在碗里摇,第一个摇出来的纸团上写的名字即为当选的头人。还可用与候选人数量相同的纸条,其中只有一张写有“本”字,揉成团,放在一个箱里摇,然后在每个候选人面前放一个,谁的纸团上有“本”字,谁就是当选的头人。这种方法,当地称为“打日支”。头人选出后,还须请高僧打卦,看此人行不行,能不能为部落办好事。打卦的结果均不直说,一般用牲畜和各种物品比喻。经打卦确定后的头人,还须报宗政府批准。(20)格勒等编著:《藏北牧民——西藏那曲地区社会历史调查》,北京:中国藏学出版社,2004年,第235页。

这种全体成员对部分人抽签产生统治者的制度,显然不能看成是直接民主。因为在这种制度下对候选人已经提出了能力要求。就制度运行的原理而言,因为已经确定了候选人,抽签是在候选人中进行,这种制度在理论上应该归类为间接民主或代议民主,是一种用抽签的方式来运作的代议民主。

(三)部分抽全体

简而言之,部分抽全体是一种被选举权平等但选举权不平等的制度。在瑶族的村老选举中,广西十万大山山子瑶凡度过戒的成年男子都可以作为村老的候选人。选举时,由原任村老烧香焚纸祭祖后,用一根一尺来长的小木棍敲打地面,一面喃神,一面念村子里度过戒的男子姓名,当念到谁的名字时发现棍子颤动,即算该人初选合格。用这种方法选出三人后,再用香卜。点燃三支香代表三个候选人,看谁的香先燃尽,则谁就为第二次卜选合格。然后再举行鸡卜,将杀好的鸡放入锅内煮熟,取出看鸡爪是否拳缩,如拳缩,则算选中,否则将继续选举,直到选出一人为止。(21)玉时阶:《瑶族习惯法研究》,《中央民族大学学报》1998年第2期。

在这种选举制度下,全体成员都是候选人。在第一轮挑选过程中,原任村老从全体中抽签产生部分人作为候选人;然后再从部分中抽签产生一人。抽签在这里被分解为两个过程。至少就选民与候选人的关系而言,山子瑶提供的这种模式表明,部分抽全体的抽签制度是存在的。

(四)部分抽部分

广西金秀茶山瑶的前一个社老死去后,先是由他的子孙代社老三年。三年期满,共社庙的甲(同姓亲房推定的小头人)约期集在社庙外,约请师公(巫师)在神前祈祷,然后在社庙门外摆方桌一张,师公站在桌上,按照甲拟定的社老候选人名单,逐一卜卦。占卦用的工具,由两片竹根制成,名叫筶子。筶子掷落地上,依其仰覆可现出三种不同卦兆:两覆为阴,两仰为阳,一覆一仰为胜。选社老要13次相同的兆,即是:如果第一次是阳兆,第二次是阴兆,第三次又是阴兆,那第四次以后各兆又要重复阳、阴、阴的顺序,以此类推,直到13兆满,都不紊乱程序的,方算社神已经决定由他当社老了。如果13兆有一兆紊乱,就不册卜,再念第二个名字来卜卦。(22)广西壮族自治区编辑组《中国少数民族社会历史调查资料丛刊》修订编辑委员会编:《广西瑶族社会历史调查(一)》,北京:民族出版社,2009年,第30页。

在部分抽部分的抽签制度下,选民其实只有两人:一是挑选候选人的甲,二是执行抽签的师公。而候选人则只能是那些由甲挑选的成员。

(五)其他模式

云南勐腊瑶族人在选举寨老时,则平行存在三种抽签的方法。在由上一届寨老提出候选人之后,选举办法一般有三种:一种是临时让各候选人酿白酒,谁酿的白酒质量最好,谁就当选;另一种是各候选人烧一炷香,谁的先燃完谁就当选;再有一种是用纸包稻谷或玉米,上书候选人姓名,置簸箕内簸扬,最先扬出或最后剩下的三者当选。有的地方三者交叉使用,有的地区则惯用其中一种。在元阳等地瑶族中,除簸扬选举外,又有打卦选举、占卜选举产生等办法。(23)徐祖祥:《瑶族文化史》,昆明:云南民族出版社,2001年,第93-94页。

另外,在中国古代各民族的实践中,抽签也并不必然与民主相联系,一些民族的抽签制也与世袭制结合在一起。佤族的头人窝郎是从建寨最早的一姓人中选举的。若同时有几姓人迁到新的地方,建立寨子,则由这几姓杀鸡看卦,哪姓人的卦好,就是哪姓人当窝郎,而且是世袭的。(24)《民族问题五种丛书》云南省编辑委员会编:《佤族社会历史调查(一)》,北京:民族出版社,2009年,第46页。

以上实践模式表明,本文以选民与候选人关系为核心而构建出的一套类型学体系,在中国古代各民族的实践中全部都得到了验证。这一验证过程表明:(1)作为全体抽全体的直接民主,在中国有着比雅典更为多元的模式;(2)全体抽部分的代议民主实践同样在中国存在多种版本;(3)部分抽全体和部分抽部分这两种非民主政体下的抽签模式,也在中国大地上长期存在过;(4)抽签本身也存在各种混合模式且有可能服务于与其他制度混合而成的更为复杂的制度体系。

另外,由于抽签并不保证抽选出来的当选者持续承担政治责任,尤其是在以抽签的方式挑选当选者的情况下,还需要设计一些罢免制度来终止抽选出的不负责的当选者。在前面所展示的布朗族的两种全体抽全体的实践中,实际上已经设计了这一制度上的闭环。另外一些民族则采取了更为严酷的措施。例如,金秀山的瑶人抽签选出的头人如果不断作恶,为群众所痛恨时,群众为了消除祸根,常有暗地商量,凑集一笔“花红”,或买通打手去拦路把他暗杀掉;或纠合群众,大张旗鼓地把他杀掉。(25)广西壮族自治区编辑组《中国少数民族社会历史调查资料丛刊》修订编辑委员会编:《广西瑶族社会历史调查(一)》,第31页。更为极端的案例是,在云南僰人建立的车里国中,人民还有过定期放杀酋首的实践。(26)李文海主编:《民国时期社会调查丛编(二编-少数民族卷)上》,福州:海峡出版发行集团,2014年,第705页。

四、抽签式选举与其他选择工具的组合模式

前文关于中国古代各民族的抽签实践表明,抽签既可以用于直接民主、也可以用于代议民主,还可以用于非民主政体。在古希腊雅典的实践中,除了用抽签产生议事会、部分行政官员和陪审团成员外,同时也采用投票选举的方式产生军事和财政官员。古罗马的实践经验则表现为用抽签决定投票的顺序。在文艺复兴时期的意大利各城邦,抽签与投票交替进行以排除选举的各种干扰因素。在当代协商民主理论的各种倡议和实践中,抽签的主流经验是用随机抽样产生的代表来做出决策。

在中国古代各民族的实践经验中,那些采用抽签的民族中,也不仅仅存在单独采用抽签的案例。部分民族还探索出抽签式选举与投票式选举的各种结合模式。

作为典型代表,布朗族就曾经对不同职位采用不同的产生方式。云南布朗山新曼峨寨的布朗族的头人格旁、格香、格奴、格香是世袭制。除此四人外,召曼是抽签产生。召曼人选当选后如果不愿意继续当选,可请求大家再抽签一次。在此之下,作为小头人的奶恩和奶喊的产生过程则是先由头人提名,再经群众选举,任期不定。如果有不称职者,群众有权另选。他本人不愿当时,亦可请求改换。(27)云南省编辑组编:《布朗族社会历史调查(一)》,北京:民族出版社,2009年,第22页。与此类似的是,在广西京族的传统政治体系中,作为首领的“翁村”由长老选举产生,协助“翁村”工作的“翁模”由卜卦产生,专门看管山林的“翁宽”则由民众投票选举产生。(28)广西壮族自治区编辑组编:《广西京族社会历史调查》,北京:民族出版社,2009年,第26页。

还有一些民族也采用了类似于文艺复兴时期的威尼斯模式,交替采用各种模式产生负责人。海南五指山一带的黎族人出猎时,要选出一名队长,黎话叫“俄巴”,意思是带领猎狗的人。选举的方法是,出猎人员到齐后,头人“亩头”当众点燃两炷香,一炷香插在“亩头”家里的野兽颚骨上,另一炷香插在出猎人员集合的地方。又用两根竹叉架起一根竿杆,竹竿上吊挂一块石头,石头面上再放置一饭团。“亩头”口中逐个念出同行出猎者的名字,当念到某人的名字时,吊挂着的石头摆动,就由那人担任队长。还有一种方法是,出猎人员到齐后,“亩头”点燃两炷香,一炷插在“亩头”家里的野兽颚骨上,另一炷插在出猎人员集合的地方。“亩头”拿出一面白色,一面黑色的两枚铜钱,每念出一个出猎者的名字,就抛两枚铜钱于地上,如铜钱面呈一白一黑,那人就当选队长。(29)范宏贵:《少数民族习惯法》,长春:吉林教育出版社,1990年,第77-78页。与此类似的是,云南省瑞丽县景颇族在进行战争之前要产生军事指挥者“诺皆”。“诺皆”并不一定由具有勇敢精神、牺牲精神的人担任,而是由卜卦决定的。(30)云南省编辑组编:《景颇族社会历史调查(一)》,北京:民族出版社,2009年,第165页。

在另外一些民族中,即使对于同一职位,有时也采用不同的方式产生。云南西盟佤族战争之前产生军事领袖的方式就不止一种。一是头人和老人开会商量,指定勇敢善战的人担任。二是看鸡卦产生。在看鸡卦的过程中,首先由头人找出几个砍人头的英雄作为候选人,每人杀一只鸡看卦。哪个鸡卦同领导作战胜利的祖辈的老鸡卦同,就任命哪个为这次战略的领袖。三是若此次对甲寨的战斗,是因为甲寨对本寨某人或某些人的危害引起的,则受危害者或受害严重者最积极,也往往由他们来领导。(31)《民族问题五种丛书》云南省编辑委员会编:《佤族社会历史调查(一)》,北京:民族出版社,2009年,第49页。

中国古代各民族的上述实践和国外的经验都表明,虽然我们可以从理论上将选举方式区分为抽签式选举和投票式选举两种类型,但是在实践中这两者并不必然相互排挤。即使是在同一个群体之内,二者之间既可以交替使用,也可以结合运用。

结论与讨论

从有关抽签与选举的争论入手,本文首先试图在概念上厘清抽签与选举的基本关系,将作为一个人选挑选过程的选举区分为抽签式选举和投票式选举两种基本类型。在此基础上,根据选民与候选人的关系建立了一套抽签式选举的类型学。以中国历史上各民族的实践经验为基础,检验了四种类型的抽签制度在中国古代民族选举中的实践形态,并且在一个比较视野下考察了抽签式选举与投票式选举的各种组合模式。

本文的研究首先表明,抽签与选举之间并不是一种相互矛盾和替代关系。如果将抽签视为一个选举过程,将更有利于透视古今抽签的各种模式。其次,利用中国古代各民族的抽签实践的资料,可以进一步丰富抽签研究的经验基础。尽管我们只观察到了部分民族在特定时期内的抽签实践,但其理论意义远远超过了这些民族的实践本身。中国古代各民族曾经实践过的抽签模式,可以在相当程度上丰富对抽签和投票的研究。抽签既可以单独使用,也可以与其他民主工具配合运行。最后,中国古代各民族实践过的抽签,对于我们思考当代民主制度的完善仍然具有重要意义。中国古代各民族的抽签实践表明,抽签式选举与政体之间并不存在一一对应关系,抽签可以与各种政体共存。

本文的研究意味着,既然抽签只是一种选择工具,它既可以服务于直接民主,也可以服务于代议民主,还可以服务其他类型的非民主政体。无论东方还是西方的实践都表明,抽签服务于直接民主政体是有条件的,这一条件就是群体内部的成员处于大体平等的地位,而且群体成员的地域分布不能超过一定的范围。雅典的实践表明,在成员实际上不平等的情况下,只能在创造出平等机会后这一制度才有可能实施。与此同时,群体的范围超出全体成员直接集会的范围之后,直接民主的抽签在组织上将不可能实现。因此,随着群体规模的扩大和不平等加剧,以抽签的方式实现直接民主的概率就越来越低。

在代议民主政体下,与国外的经验一致,抽签可以适用于候选人产生之后的环节,也可以与投票进行交替和结合。而中国的经验则表明,抽签还有一个功能是解决没有候选人之时的选举问题。

最后,本文的研究还表明,即使是在非民主政体下,抽签作为一种工具在某些环节中使用和对某些职位的适用,也可以提高挑选过程中某些具体环节的公平性。但是,无论国外的实践还是中国古代各民族的实践都表明,抽签的适用要受到人群和地域范围的限制。抽签只能在特定人群和地域范围之内的某些领域和环节内采用;抽签必须要有相应的配套措施和制度保障。