基于LID的黄土地区景观水体修复策略探析

2023-05-25曹胜昔张玉坤

曹胜昔 张 涛 张玉坤 张 兴

(1.北方工程设计研究院有限公司, 石家庄 050000; 2.天津大学建筑学院, 天津 300072)

1 项目概况

随着城市化进程的不断加快,土地的高强度开发对原有城市下垫面产生巨大影响,耕地、林地、湿地、自然水体等自然环境不断被硬化的地面所取代,显著改变城市原有的自然生态水文,造成地表径流峰值增加、汇流时间缩短、径流总量增大、污染物负荷加剧等情况出现,进而引发出一系列水安全、水生态、水环境、水资源以及水文化等方面的问题[1-2]。每逢雨季,许多城市便出现严重的内涝现象[3]。在国家日益加大生态环境保护和治理力度的背景下,低影响开发(LID)的理念一经提出便得到了景观行业内及社会的广泛认同,并逐步在建筑设计及景观设计领域得到实践[4-5]。LID模式的大力推进表明我国城市生态的修复和治理开始从“西医”转向“中医+西医”,从“头痛医头、脚痛医脚”开始转向“系统调理”,其本质在于对城市中整个生态系统的治理。

由于低影响开发模式在我国的研究与实践还处于刚刚兴起的阶段,其各种技术措施具有很强的地域性,特别是在黄土地区的LID建设还存在许多难题。在当代强调空间韧性的构建[6]与自然做工的景观修复[7]背景下,如何科学地融入LID措施还缺乏相关建设经验。本文以翠屏山迎宾馆项目为例,探讨在黄土地区进行LID景观水体修复的策略,选取一些适用的LID设施并在原有基础上进行优化,分析了在黄土复杂地质环境的条件下,基于“LID”的设计思想,如何充分利用多种生态工程措施,打造出“水做青罗带,山如翠玉屏”这一北方山水意境特色的生态绿色景观,并基于GIS与暴雨洪水管理模型(SWMM)的数据模型对项目的LID方案进行雨洪评价分析。

1.1 相关概念释义

LID是基于自然生态理念,采用分散的、小规模的源头控制机制和设计技术实现雨洪控制与利用的一种雨水管理方法,其目的是使开发建设区域尽量接近于开发前的自然水文循环状态,实现开发建设区域与自然环境的共生。采用措施维持场地开发前的水文特征,以此来确保场地开发前后的水文特征不变,其中包括径流总量、峰值流量、峰现时间等[8-9]。从水文循环角度,要维持径流总量不变,就要采取渗透、储存等方式,实现开发后一定量的径流量不外排;要维持峰值流量不变,就要采取渗透、储存、调节等措施削减峰值、延缓峰值时间。

黄土土质较均匀、结构疏松、孔隙发达。带有湿陷性的黄土钙盐含量高、垂直节理发育及遇水强度骤减,容易造成水土流失,生态安全隐患较大[10]。黄土湿陷具有突变性、非连续性和不可逆性,尤其会给山地景观建设工程带来极大的安全隐患。因此在黄土地区开发的景观项目中,保证健康的水文机制尤为重要。

1.2 国内外LID理论及实施案例

LID 首次由美国乔治圣马里兰州王子郡提出,经过近十年的发展,美国国家环境保护署和低影响开发中心联合发布了《低影响开发文献综述》。其中对 LID 的定义为:对场地径流进行源头管理,通过分散、小规模的雨水管理,尽量维持或恢复场地建设前的自然生态环境,并且控制暴雨所产生的径流和污染问题。Beecham认为有效的 LID 模拟软件有助于 LID理念更好的推广和使用[11]。Elliott和Trowsdale通过分析,归纳总结了四十多种模拟城市雨水管理效果软件的优劣[12]。

2004年我国在深圳首先建立了低影响开发雨水综合示范区,并编制了详细的规划,探索出了合适的LID模式以及对应的政策保障[13]。北京奥林匹克公园通过下沉式花园、透水铺装、超标准的溢流雨水口、收集调蓄池、人工湿地和“龙形”水系等 LID 措施的设置来实现雨洪管理[14]。上海世博园中的屋面雨水收集利用系统、透水性路面以及调蓄设施等进行雨洪的控制利用[15]。2014年10月,住房和城乡建设部印发了《海绵城市建设技术指南(低影响开发雨水系统构建)》,在全国开始推行低影响开发,各地市也开始编制适宜当地的技术指南。此后2015—2017年,全国分批次共确定了80多个试点城市,低影响开发理念已经被广泛接受。关于湿陷性黄土地区低影响开发研究,张进丽认为需要采取相应措施消除黄土湿陷性,合理布置LID措施,多种措施共同作用,提升雨洪调控效果,为减轻城市内涝,减缓水资源短缺提供有效途径[16]。马越等的研究详细介绍了湿陷性黄土地区雨水渗蓄风险防控的具体工程措施,认为应针对不同的LID措施,不同厚度的湿陷性场地,分级分类制定防控措施[17]。

目前我国在大部分地区已有相关的LID理论体系及成功的实践案例,但湿陷性黄土地区因其复杂的地质环境,相关的建筑和景观的规划设计存在一定的特殊性,因此将LID应用在湿陷性黄土地区景观修复的实际工程项目并不多见,具体修复策略与实践方法也有待考量。

1.3 项目概况与问题挑战

河北省原政府接待中心位于石家庄市城区中心,场地空间有限且开展外事接待及高端政务活动对周边市民日常生活影响较大。因此2008年河北省政府决定在市郊翠屏山脚下,利用部分已有的停工建设区域,重新规划建设以开展国家、省部级政务接待为主,日常用作高级商务、休闲度假功能的园林式接待中心,命名为翠屏山迎宾馆,规划占地面积55 hm2。

项目选址位于翠屏山北麓与平原的过渡地带,在地貌单元上属太行山前低山斜坡地带,斜坡坡度为10°~42°,起伏较大。北坡由于湿陷性的地质与人工耕种、开发建设,导致1/3面积的土地基层受损严重,形成裸露的土质山体,造成北坡下部冲刷严重,沟渠常年干涸、丘壑纵横[18]。场地原有植被较少,以稀树灌丛为主,种类不够丰富,没有形成稳固的植被根系群落也是土壤流失的重要原因之一。经勘察地基土层主要由冲洪积碎石土、强风化片麻岩构成,冲洪积碎石土层不均匀,夹粉质黏土薄层,经现场观察该层具大孔及虫孔,并具有Ⅰ级轻微湿陷性。如不处理,则无法直接作为设施基层。

2 分析研究与规划设计目标

2.1 设计思路

首先识别并保护原有的生态斑块,新规划的建设区域尽量避开斑块,必要的移栽也尽可能选用周边地块的树种。以周边未损坏区域植被群落为蓝本,采用人工干预手段恢复场地植被群落,参照日照分析结果与北坡地势相结合,分层构建植被群落,加快形成多种固土根系。

在LID综合利用方面,总体可根据地块雨水径流量合理划分雨水控制单元。针对不同的雨水控制单元制定不同的雨水峰值控制手段,使该区域尽量接近于自然水文循环。

设计完成后可以运用Arc GIS软件构建SWMM模型地理数据库,建立研究区域的SWMM模型,并用该模型对研究区域进行LID设施修复前后的效果分析,对方案合理性进行验证,并针对不足的地方进行相应的修改。

2.2 设计目标

经初步调研分析,确立以人工修复退化受损的生境为目标,控制洪峰流量、降低径流污染、提升雨水调蓄能力。采用多种生态修复策略,从LID理念的雨水控制入手在湿陷性黄土这种特殊地质上进行景观修复与建设。由景观、规划、林草、岩土、水利、交通、建筑、结构多专业工程师共同组成研究团队,在初步确定雨水控制方案的基础上,由景观设计牵头,统筹协调其他专业工作,与规划建筑专业共同确定单体建筑选址及规模,尽可能实现人工结构与自然结构的平衡。坚持“生态优先”原则,依据生物的多样性、生态性、景观性、适地适树等原则进行植物景观规划设计,突出区域景观特色,重塑原生态的山林景致。

3 LID下的主要设计措施

3.1 雨水控制利用体系

“理水”中国传统园林的雨水控制与利用,无论是在自然真山真水的园林中,还是在山水场景下的小尺度人工环境中,一直以来都是中国传统园林最重要的内容之一,“理”字的原意更多地指向园林内部水体的梳理与联通[19]。其营造的基础是顺应整体的场地环境与空间格局,体现出互相适应的关系[20],在黄土地区“理水”更为重要。LID模式下的“理水”是在保证原场地生态环境下通过工程与生态措施相结合的方式,实现水资源的合理导流、存蓄与利用,是主动式的互相适应关系。依托Arc GIS软件构建SWMM模型地理数据库,对场地水文现状进行分析,结合湿陷性黄土土地条件,因势利导分区分片划分雨水控制单元,由刚性的防御排水转为弹性的吸纳适应。

该地湿陷性黄土类型为非自重湿陷性黄土,黄土层厚度小于5 m,地基湿陷性等级为Ⅰ级,属轻度湿陷性。该项目建筑均为7层以下的丙类建筑。GB 50025—2018《湿陷性黄土地区建筑标准》[21]中规定,LID设施与建筑之间满足安全防护距离时,可不用采取措施。根据表1可知,该场地条件下安全防护距离为4 m。整个园区内LID设施按与建筑之间距离是否满足安全防护距离划分为:LID设施、湿陷性特殊处理。

表1 排水明沟、雨水明沟和水池等与建筑之间的防护距离[21]Table 1 Safety protection distance among different types of buildings and drainage ditch,water ditch, water tank[21] m

3.1.1LID设施

项目依托翠屏山自然山势,因地制宜选择LID设施,掇山理水。由于原有山体部分破坏,形成了大量陡坎和裸露的土地,使山体冲刷愈加严重。为此对原有山体进行修复,改变陡峭的形态,形成延展舒缓的山体坡地,并且增补植物,防止水土流失。较平坦地面以微地形设计为主,促进雨水在场地内的自然微循环,加强场地对雨水的蓄渗和滞留。

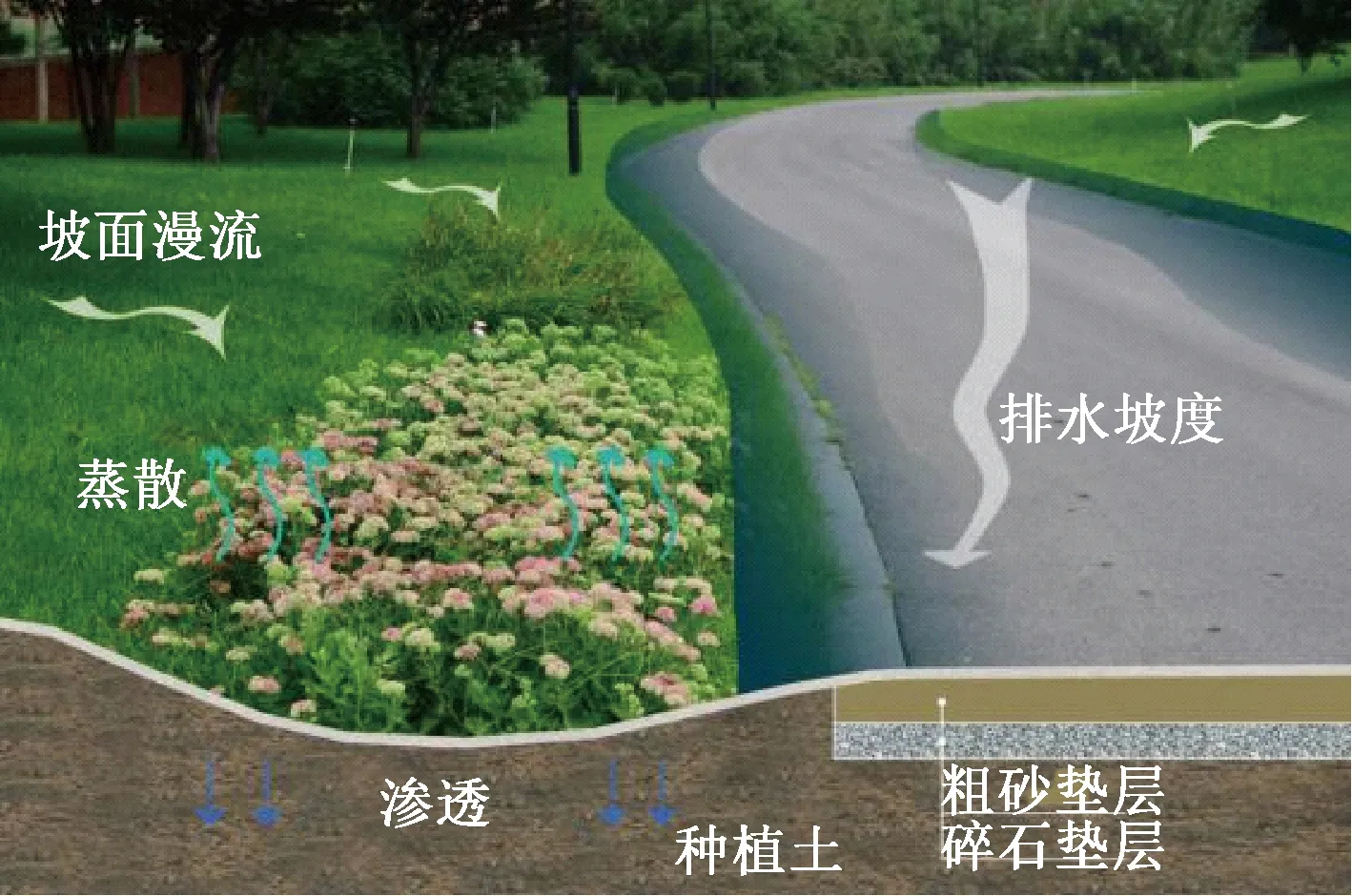

1)设置植被缓冲带(图1)。利用本土地表植被在降雨初期对雨水进行截留,降低了雨洪流量,结合原有冲沟位置,辅助以半工程措施修筑的排洪渠道,降低黄土湿陷的风险。在山体陡缓交接处设置截洪沟,有效确保了地块内的雨洪安全,在非雨季还可作为游览步道,观赏山间景色。

建筑物周边特别是南侧在一定范围内设置缓冲带,坡度控制在12°之内,植被以草甸、稀树为主,坡地比较局促处辅以渗透塘滞留调蓄。在降低径流系数的同时还需满足特殊的安防警卫需求。

图1 植被缓冲带Fig.1 Vegetation buffer zone

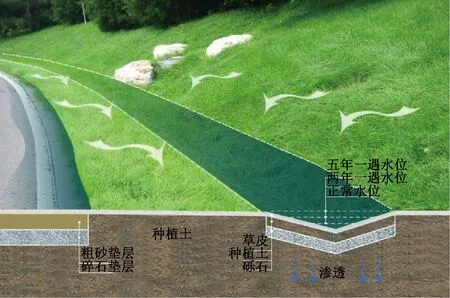

2)设置植被浅沟(图2)。在坡地、道路、围墙等位置设转输型植被浅沟。该类型的浅沟结构简单,维护成本较低,可以有效地疏导汇水区域内的雨水径流。利用植被浅沟与道路边沟共同组成露天的排水支脉,更高效率地组织排水。

3)设置渗透塘(图3)。在泄洪渠道断面预留植被生长空间,必要时对植被加以修整,以缓冲高峰流速、减轻对下游及出口的冲刷,在多雨季节可以大大降低下游及出口发生土质流失的风险。并在泄洪渠道末端配置渗透塘,进一步截留泥沙后作为景观补水加以利用。

图2 植被浅沟Fig.2 Shallow gully with vegetation

4)设置生态挡墙(图4)。在陡坡设置生态挡墙,不但能利用植物视觉效果美化墙体,还能通过植物根系固实土壤,降低湿陷性风险,同时保证雨水可以透过墙体与土壤进行自由交换,通过水体不断的循环交流,使水体达到自身净化的目的。

图3 渗透塘Fig.3 Infiltration pond

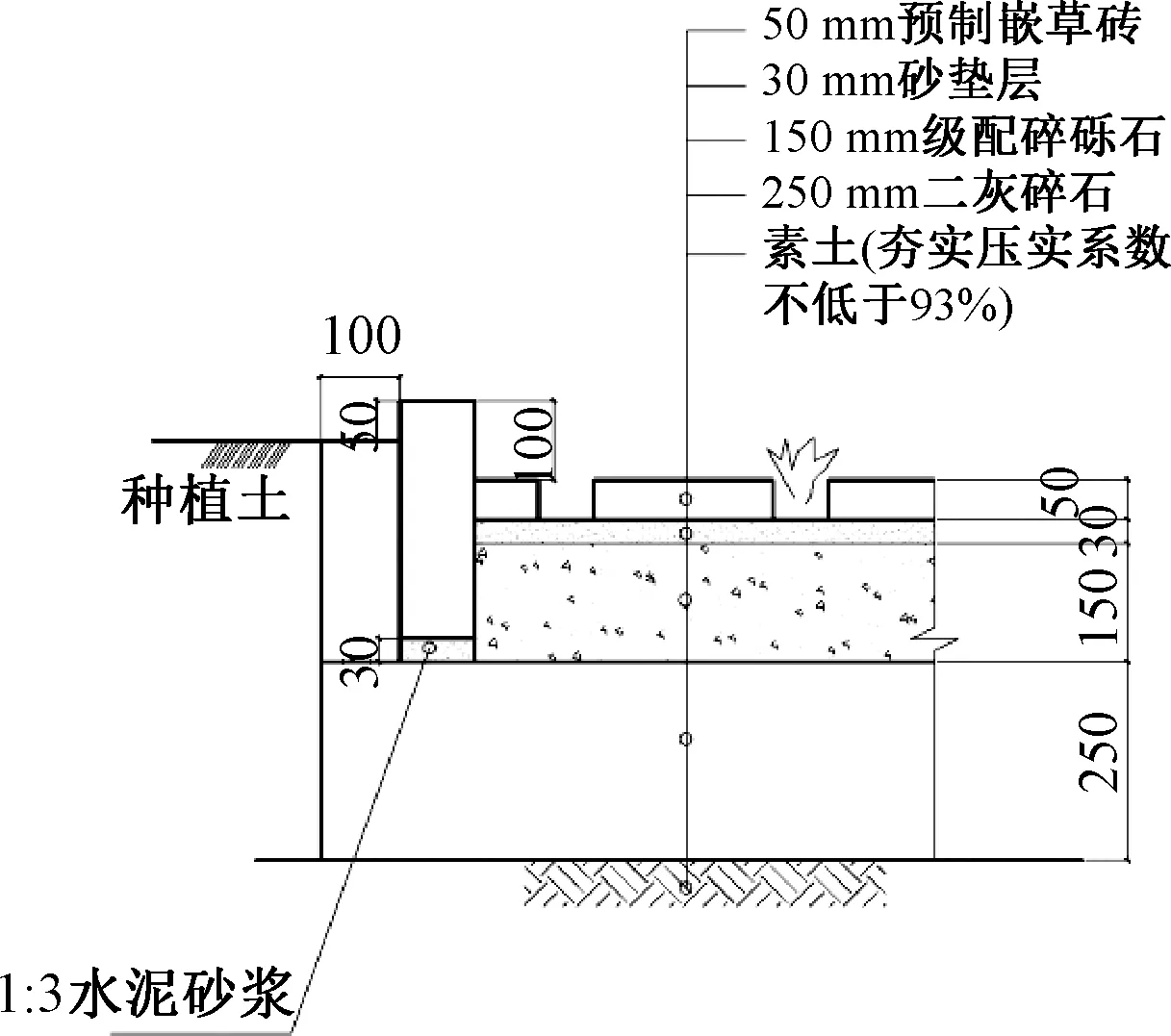

5)设置透水植草砖(图5)。在广场部分区域以及人行道路设置透水植草砖,既能保证雨水在地面渗透,同时还能防止水冲刷土壤,降低湿陷性风险并进行储水保持草皮湿度。

图4 生态挡墙Fig.4 Ecological retaining wall

图5 透水植草砖Fig.5 Permeable grass planting brick

6)设置透水地面(图6)。在场地地基经夯实消除黄土湿陷性后,透水地面的雨水下渗性能会受到一定的不利影响,但仍可以作为一种有效的排水措施,即利用铺装本身的多孔隙特性,一方面将存蓄在其内部的雨水通过收集系统回收利用;另一方面其强大的渗透力可帮助消纳周边非透水铺装产生的径流,起到截污减排的作用。

图6 透水地面Fig.6 Permeable ground

3.1.2湿陷性特殊处理

大多数 LID 设施中均有很高的雨水下渗要求,但下渗的雨水若进入黄土层后,极易引起黄土层湿陷,从而导致LID设施及周边建筑物损坏。因此,大部分LID设施在黄土地质上建设时,通常会在自然下垫面的基础上进行简单的人工改造,使下渗雨水无法进入湿陷性黄土层或者进入已经人工消除湿陷性的黄土层,从而避免黄土湿陷导致的危害。同时,湿陷性黄土具有较大的土壤空隙及良好的下渗性能,在控制入渗量的条件下,用其作为 LID 措施中的下渗土壤将增加雨水的下渗效果[22]。综上分析,黄土的湿陷性对于LID建设是具有一定困难及风险性的,但如果通过人工的方式适当地调整黄土的湿陷性,不仅可以消除其建设危害,而且还可以利用其高渗透的性能来提高LID设施效果。

项目场地在安全距离外的LID设施地基采用强夯做法,直接在地面上通过重锤重力进行反复冲击,夯实场地原有湿陷性黄土;在大面积无大重量载重需要的场地如车行道路,路基采用冲击压实,即直接在场地上进行冲击碾压来消除黄土湿陷性;对于需要种植大量植物的场地则采用强度较弱的10 t质量的压路机分层碾压压实,压实系数取0.8~0.9之间,避免黄土因压实度过高而影响将来的植物成长。同时,利用植物根系对土壤的固结效果来消除部分黄土湿陷性。

3.2 景观水体与生态自净

景观水体最重要的作用是充分发挥其生态功能,例如改善局部微气候、维持物种多样性等,设计的核心和关键在于水自然净化、水资源涵养、水文化塑造等方面,将水体的生态功能放在突出位置。城市双修和海绵城市是生态文明建设的重要载体,强化雨水的资源属性是转变资源利用方式,以集约效率取代粗放管理的体现。

本次设计中雨水并未采取“物化+活性污泥”的传统人工集中处理方式,而是通过“源头控制+过程削减+生态处理”的跌水曝气人工强化自然处理,在充分利用现有地势特点的基础上,塑造和发挥各种“海绵体”的综合生态效果。场地内天然冲刷形成数条较大沟壑,最大冲沟深达8 m,对此特殊地形的处理也成为此次研究的一个关键。设计充分利用现有沟壑,尊重原有的生态水系廊道,在确保工程安全性的前提下,加以适度修整。潺潺水流层层跌落、飞瀑流泉,荡起阵阵水雾,充分起到曝气充氧的作用,有利于好氧微生物快速繁殖,为水生植被尤其是沉水植被生长提供充足的氧气,从而构建多样化的生物繁衍生息环境,对污染物进行吸收、吸附、沉淀,有效降解水体有机质,防止水体发黑发臭(图7)。

在驳岸护坡材料方面,选择本土天然块石、网状石笼和粗木桩驳岸等自然形式。岸边植鸢尾、菖蒲、芦苇等水生植物,在水体和岸边构建起完整的水陆联通生态系统。草皮根系相连,能防止土壤湿陷,起到很好的稳定作用,并减弱水流冲力,保证水体堤岸稳定。在构建稳定、丰富的生态环境和空间形态的同时,起到强化形式美感的作用(图8)。

图7 跌水结构Fig.7 Falling-water structure

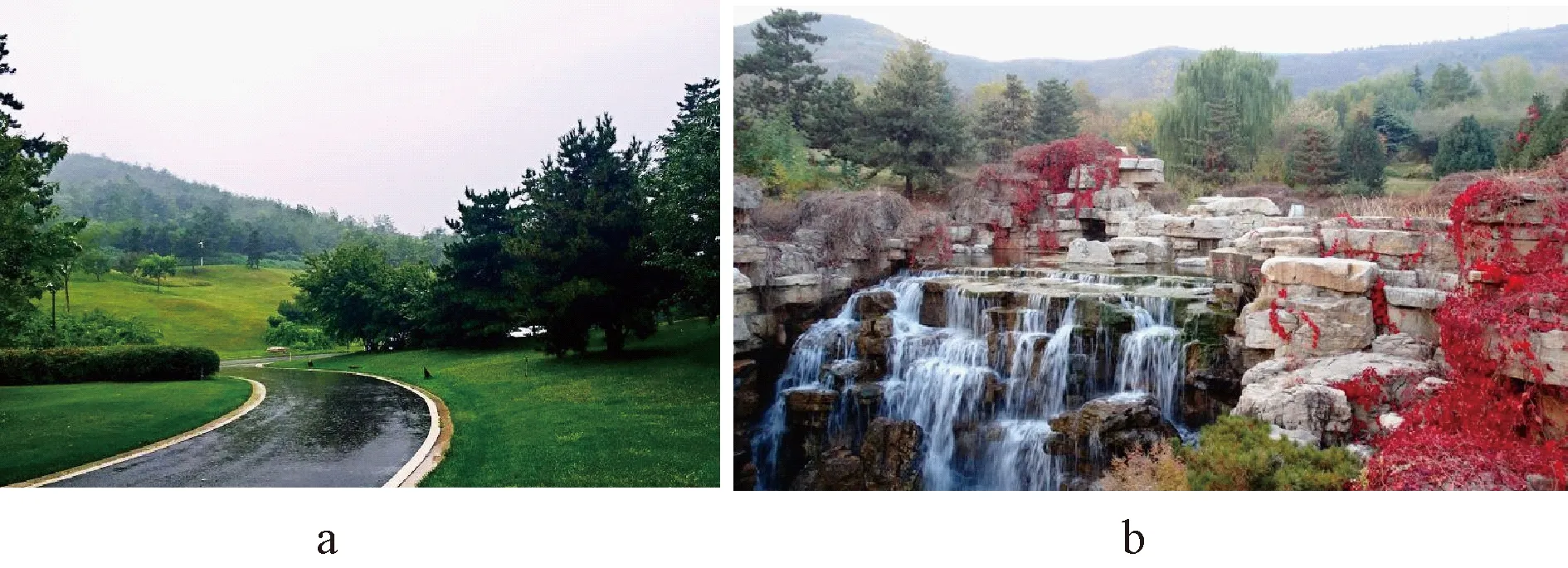

a—建筑物前的自然形式; b—人工水系。图8 驳岸护坡Fig.8 Revetment in natural form

4 设计策略的模拟验证与优化

在初步设定LID模式下的修复策略后,运用GIS、MIKE等分析软件在场地模型上分别对研究所在区域的50 a一遇、100 a一遇的雨洪情况及平时的径流污染与雨水调蓄情况进行分析,验证设计策略的有效性,并根据分析结果优化设计方案。

数据选用当地林业部门地形测绘图、Google Earth分辨率为30 m的遥感影像,分别用GIS和MIKE软件进行数据处理。

4.1 洪峰流量模拟

使用GIS对数据进行处理,生成地区dem数据,再分别提取坡度、坡向、水系,运用GIS进行可视化分析评价[23]。年径流污染控制通过ArcGIS和MIKE软件的处理,模型模拟单次降雨过程,模拟时长设置为1 d,每60 s输出一次成果;干湿边界设定原则上采用默认值,考虑到研究区内坡度较大,湿边界判定为0.01 m可以客观模拟淹没情况。利用填洼后地形栅格文件Fill和山体阴影文件HillShade,50 a和100 a一遇标准截洪沟修建前后淹没水深文件Inundation,将文件进行叠加处理后,对Inundation结合山体阴影文件进行二次优化处理(即部分区域网格跨越局部高地的区域进行删除),形成50 a、100 a标准工程前后研究区淹没成果图(图9)。

a—50 a一遇; b—100 a一遇。图9 洪水淹没Fig.9 Flood inundation map

4.2 径流污染控制

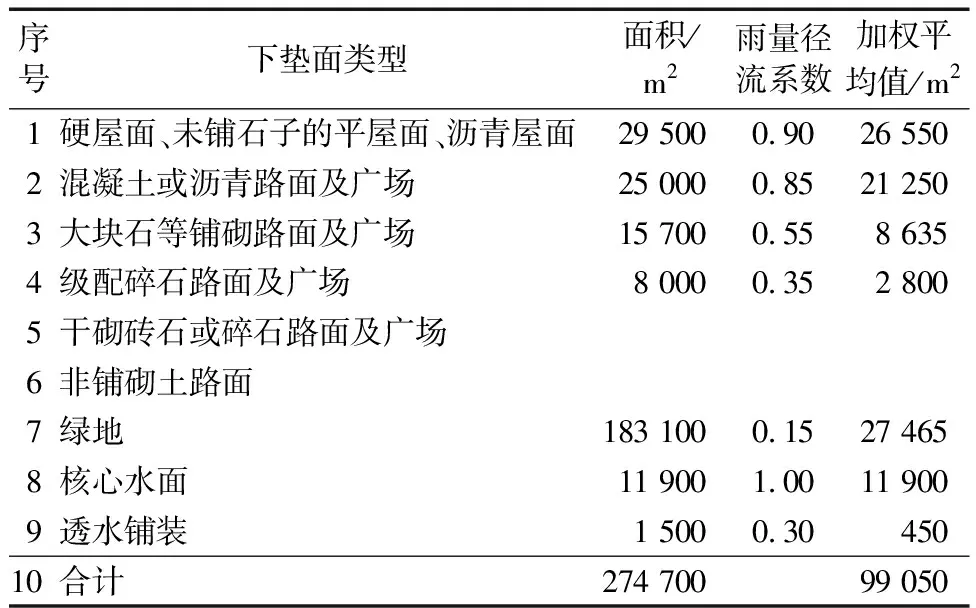

年径流污染控制率即年径流污染物总削减率,是低影响开发规划建设的重要控制目标,一般可采用悬浮物浓度总量去除率作为径流污染物控制指标[24]。本次设计低影响开发设施面积与径流污染控制率如表2所示。

表2 LID设施面积与径流污染控制率Table 2 LID facility area and runoff pollution control ratios

4.3 雨水调蓄容积

根据《石家庄市海绵城市设计导则》(简称《导则》),新建项目年径流总量控制率不低于75%,对应21.8 mm降雨量。经计算,设计后的雨水径流总量为2 155.85 m3,核心景观水体面积11 900 m2,对应水位0.18 m的变化幅度。设计水面落差0.5 m,实际调蓄容积5 950 m3,可有效满足《导则》中对调蓄容积的要求(表3)。

经Arcgis和MIKE软件进行多次模拟分析发现,场地模型设计策略产生的效果良好,场地内洪峰控制、径流污染、雨水调蓄等能力皆达到相关标准。

4.4 建设后效果评估

翠屏山项目建成近10年来,未发生过地面沉降、塌陷,水土流失,设施损毁等状况,偶有因落叶等清洁问题产生的设施堵塞情况,清理后即可恢复正常使用。项目园区内生态环境逐步恢复,建设前该地沟壑纵生,遍布的陡坎与裸露山体冲刷严重,水土流失严重,植物种类较少(图10)。建成后该地流水潺潺,绿荫遍地,形成了“道由白云尽,春与青溪长”的北方山水意境(图11)。

表3 LID设施面积与雨量径流系数Table 3 LID facility area and rainfall runoff coefficients

图10 改造前场地状况Fig.10 The site before reconstruction

a—状况1; b—状况2。图11 改造后场地Fig.11 The site after reconstruction

5 项目的实际验证

经软件分析模拟设计策略的科学性与有效性后,相关措施在翠屏山项目中得到实际应用。自2009开始建设历时6年,设计过程中注重景观、岩土、水利、规划、建筑等多专业融合,注重施工后的生态修复,从修复山水格局、沟河形态、保留原区域景观基质入手,最大程度上保护湿陷性黄土地原有生态格局,并几经修改完善。结合原场地自然坡度,经过人工改造,形成以建筑基底为局部高点逐渐向四周下落的点状台地格局,结合路网、沟塘改善了原场地中坡度不连贯导致的雨洪问题,在GIS模拟中,设计策略有较好的改善及成果,形成良好的雨水疏通路线(图12、图13)。翠屏山项目经历了石家庄2015年“719”水灾,再次验证了设计策略以及软件雨洪分析的科学性与有效性。

建成以来,场地内的生态环境逐年提升,解决了原来存在的水土流失问题,依靠自然做功,生物多样性逐年提高(图14、图15),先后接待多位国家级政要,评价良好。十余年间随着城市的扩容,本项目之外的北坡区域已陆续建设高密度的居住区。正是由于本项目对山体水土植被进行保护、修复,演化为城市绿肺,在暴雨季时期成为了服务于城市的韧性空间。

a—改造前; b—改造后。图12 改造前、后场地坡度Fig.12 Site slope before and after reconstruction

a—改造前; b—改造后。图13 改造前、后的场地水文 mmFig.13 Site hydrology before and after reconstruction

a—2008年; b—2015年; c—2019年。图14 场地卫星图Fig.14 Satellite map of the site

图15 项目建成现状Fig.15 Project completion status

6 结束语

却顾所来径,苍苍横翠微。从古典的苏州园林到今日国家大力倡导的低影响开发,设计师所面临的空间环境、需要解决问题的复杂程度都已远非当年可比,“虽为人做,宛自天成”,也许就是对自然、对每一个生命的敬畏与尊重。

本文着眼于在黄土地区这种特殊环境条件下的景观水体修复与建设,探讨了在自然形态和演变规律研究的基础上,如何在因地制宜地采取LID设计策略,同时利用自然做功与人工措施,最大程度上在保护场地肌理的同时,对景观水体进行修复与建设。经验证,场地中低影响开发设施对径流污染的平均去除率达到80.60%,年径流污染总量去除率达到60.45%。场地绿化率由原46%提升至76%。设计策略较好地完成了设计目标,可为相关研究以及项目提供参考。