基于井渠结合灌溉排水方式对盐碱地改良效果研究

2023-05-25苏日娜

苏日娜,张 健

(1.内蒙古自治区水利事业发展中心,呼和浩特 010020;2.内蒙古财经大学,呼和浩特 010010)

关键字:井渠结合;灌溉排水方式;盐碱地;改良效果

0 前 言

河套灌区地势平缓,部分沟道不畅、地势低洼的现状,无自流排水条件,必须配套机井和其它强排措施才能达到排水目的;而机井排水必须排入排水沟,经排水沟排出灌区。由于沟道排水不畅,将会使机井排出的水回渗补充地下水,达不到排水目的,并产生严重的浪费。因此,排水不畅时,必须井、渠、沟、站联合调度,才能达到排水目的。井渠沟站可以在小区域联合调度,也可在大区域联合调度。井渠沟站联合调度结合沟水利用、节水灌溉,可减轻沟道的排水负担,减少灌区引水量,加速土壤盐碱化的改良。

1 试验区位置

项目区位于河套灌区双河镇,试验区地处东经107°18′,北纬40°41′,地面高程在1041~1043m 之间,土壤质地以轻壤为主,占总面积的74.47%,中壤占11.85%。其中在1m 土层内出现薄厚不等黏土夹层者占23.42%。耕地土壤类型属草甸灌淤土,盐土占19.06%,白疆土及盐渍白疆土各占0.49%。地下水矿化度1~3g/L 的面积占60.5%,3~5g/L 的面积占19.52%,5~10g/L 的面积占14.42%;>10g/L 的面积占5.47%。灌排系统有灌溉支、斗渠13 条,有排水斗沟7 条,农沟12 条,排水机井42 眼。

2 试验设计

试验区有机井42 眼,布设15 个地下水观测设施,试验监测期4a,试验区机井配套潜水泵扬程18m、流量50m³/h。机井及观测孔配备观测员按制定的记录表格要求进行观测记录。记录以m 为单位,记到小数点后两位。观测工具用电测降鸣器,比较灵敏。

地下水动态观测:从完成地下水观测孔的布设并开始观测。大体按方格式布设在机井群的中心位置计15 眼。第五年之前每5d 观测一次,第五年每3d 观测1 次。土壤盐分采样点与地下水动态观测点对应也是15 点。每年头水前、头水后、伏泡前后、秋浇前后各采样一次。地下水矿化度采样有机井、观测孔地下水采样两种。

3 试验监测结果分析

3.1 地下水埋深变化

监测第一年机井抽水排灌开始时,4 月份春灌前地下水埋深1.54~1.68m,5-9 月夏秋灌期地下水埋深0.66~1.47m 上下浮动,秋浇前地下水埋深1.12~1.24m,秋浇后地下水埋深快速升高至0.14m再逐渐下降;从第二年开始,非灌溉期地下水埋深逐年增大,主要是进水量减小,排水量增大的结果,工程设施逐步完善及科学调度发挥了综合效益。但是灌期(5-9 月)历年地下水埋深虽然变化形态各异,却总是在大约0.75m 的一条水平线上下起伏变动,充分说明在灌期,灌溉(包括降雨)是决定地下水埋深的决定因素。

3.2 土壤盐分变化

为了掌握井渠结合灌溉对土壤盐分的影响,对土壤盐分进行定位观测,机井排灌前2 年对土壤定位观测成果。

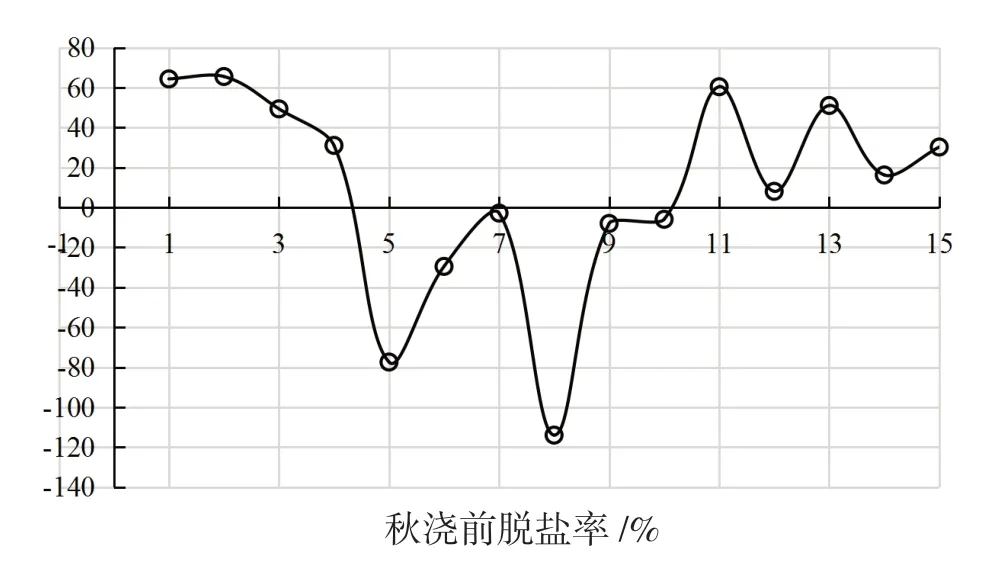

试验表明,机井与明沟相比有一定的排水优势,机井排水淋洗盐碱用水少,明沟脱盐主要是冲洗脱盐,必须增加引进水量,而机井排灌则不必增加引进水量,同样可以达到脱盐效果。由于机井排水腾空地下库容,有利土壤水分下渗,盐随水份下移,地下水位下降而土壤脱盐,脱盐效率高。试验区春季抽水表现为土壤含水低,低洼盐碱地能够及时播种,同时春潮小、返盐轻、黄苗坐苗现象相应得到解决,苗壮、苗齐效果明显。试验及调查资料也证明,在机井排灌条件下土壤脱盐比渠灌沟排脱盐效果快,土壤含盐量愈高脱盐率也愈高[1],秋浇前脱盐率见图1。

图1 秋浇前脱盐率图

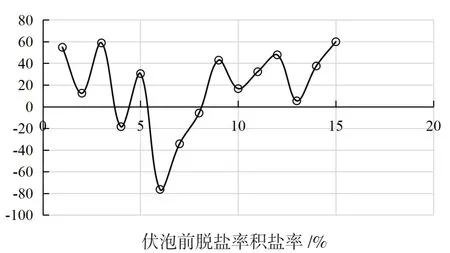

监测结果表明:在机井排灌开始一年间,秋季伏泡前有73.3%的试验地土壤脱盐、平均土壤脱盐率为36.35%,整个区域土壤脱盐率为17.6%;在一年内秋浇前有60%的试验地土壤脱盐、平均脱盐率为45.2%,整个区域脱盐率为11.3%。以试区土壤盐分动态定位观测的土壤脱盐率为标准,以秋浇前区域平均脱盐率11.3%为限,若对灌区内采用同样的改良措施将重盐渍区(含盐量0.745%)、中盐渍区(含盐量为0.476%)、轻盐渍 (含盐量0.333%)、微盐渍(0.234%)改良为非盐渍(0.087%),分别需要18 年、14 年、11 年、8.3 年。若以伏泡前平均脱盐率36.25%为界,在加强排水工作的情况下将重、中、轻、微盐渍区改良为非盐渍区所需年限分别为:4.8 年、3.8 年、3.0 年、2.2 年。定位观测土壤盐分动态成果及分区表明,采用井渠结合对加快土壤脱盐毋庸置疑,脱盐率的大小及改良年限关键在于水利配套措施能否满足井渠结合灌溉的要求,伏泡前脱盐率积盐率,见图2。

图2 伏泡前脱盐率积盐率图

荒地、新开荒土壤盐分总体上逐步降低,耕地基本处于动平衡稳定状态,盐分在0.1%以下。灌前土壤盐分剖面分布为上大下小,是T型。灌期耕地土壤盐分剖面分布趋于均匀,上部减小、下部变化甚微,头水后0~100cm 土层盐分含量大于灌前;新开荒地秋浇后盐分在剖面上分布亦较均,向耕地类靠近,荒地仍呈T 型分布。试验区经过几年的井灌井排试验,使试区土壤盐分在返盐期已经降至0.2%以下,机井排灌实践再一次证明,利用机井排灌对土壤脱盐效果明显。

针对试验小区土壤盐分变化进行监测试验,时间开始于4 月下旬水稻种植前,试验区现状为由盐荒地改造为耕地还不足2 年,土壤盐碱化状况比较明显,盐渍化程度属于中轻度。潜水蒸发对土壤解冻的影响明显,盐分随水分蒸发向地表积聚,试验小区在作物种植前表层盐分偏高,使用地下水灌溉4 月土壤作物种植前地表土壤盐分含量为5.3g/kg,收获后变为3.54g/kg;使用黄河水和地下水轮灌4月土壤作物种植前地表土壤盐分含量为3.18g/kg,收获后变为1.49g/kg;使用黄河水灌溉4 月土壤作物种植前地表土壤盐分含量为4.06g/kg,收获后变为2.03g/kg;3 种试验处理作物收获后的土壤含盐量普遍比作物种植前土壤含盐量少。

3.3 不同试验处理产量与土壤含盐量分析

试验分析不同灌水模式处理下,作物产量和土壤含盐量的关系。试验发现井渠轮灌的作物产量最高7515kg/hm2,纯渠灌最小5385kg/hm2;井渠轮灌模式下平均脱盐量达到2.325 万kg/hm2,纯井灌溉模式下亩均脱盐量达到1.45 万kg/hm2,可以发现井渠轮灌模式下亩均脱盐量效果最佳。作物产量主要受水分影响,井渠轮灌在作物关键需水期能依靠井水及时灌溉使作物不受水分胁迫,产量最高,同时亩均脱盐量也最高;但纯井灌区受水分及水温影响产量不高,由于地下水矿化度高,脱盐效果不佳,不易被当地农民接受;纯渠灌由于在一定程度上改良土壤,保持了较高水温,脱盐量较大,但对于灌溉保证率不高,产量最低,但随着水资源日益紧缺,种植改良盐碱地潜力受到限制。

3.4 试区灌前地下水埋深与土壤盐分关系分析

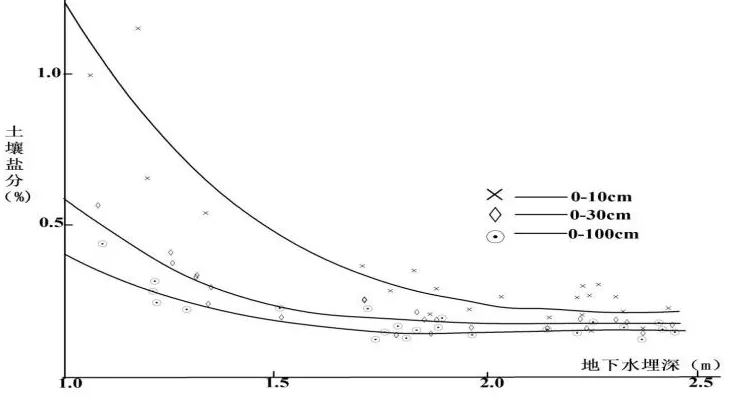

机井排灌降低地下水埋深目的是控制灌前耕层土壤盐分,绘制灌前土壤盐分与地下水埋深的关系见图3。

图3 灌前土壤盐分与地下水埋深关系曲线

试验为期3 年的灌前地下水埋深与相应土壤盐分之间关系分析表明:1m 深度土壤各层盐分与地下水埋深密切相关,地下水埋深从1m 降至1.8m 及以下时,土壤盐分含量也逐步降低,但是地下水埋深超过1.8m,土壤盐分随地下水埋深而减少的梯度趋于零,为减少微量土壤盐分而靠机井抽水降低地下水位已很不经济。

将土壤盐分与地下水矿化度对照分析发现,其盐分的相互转移在频繁的进行着。灌前地下水矿化度之所以低,是由于水中的盐分随水上移至地表或耕层,水分蒸发后盐分滞留在土壤中,实现了盐分自水向土壤转移的过程。灌后灌溉水溶解了土壤中的可溶盐类,盐分随水下淋至地下水,土壤脱盐而地下水矿化度升高,盐分由土壤向地下水转移。灌溉排水的技术在于除满足作物需要之外,还要促使盐分向有利于土壤脱盐、排盐的方向转移。

4 结 语

综上分析可知,试验区群井集中排灌有效降低了区域地下水位,整体处于脱盐状态,机井排灌具有良好改良土壤盐渍化效果。井渠沟站联合调度,不仅能够起到节水灌溉,可减轻沟道的排水负担,而且通过减少灌区引水量,亦可加速土壤盐碱化的改良。井渠双灌水源得以保证,土壤脱盐效果最佳,产量亦获得较好水平,适宜在引黄灌区特别是灌区下游局部地势低洼区域开展井渠结合灌溉达到防治土壤盐碱化效果。