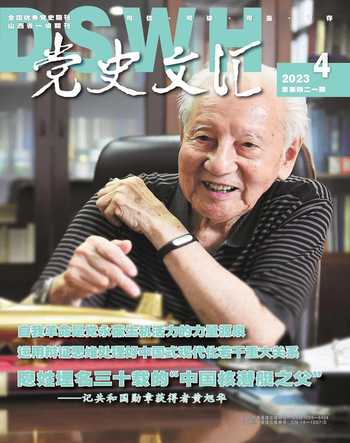

隐姓埋名三十载的“中国核潜艇之父”

2023-05-21申世杰

申世杰

“试问大海碧波,何谓以身许国?青丝化作白发,依旧铁马冰河”。他为国家利益隐姓埋名,默默工作,60多年来潜心技术攻关,为核潜艇研制和跨越式发展作出巨大贡献。他全程参与了共和国核潜艇从无到有、从弱到强的曲折历程,恪守着“誓干惊天动地事,甘做隐姓埋名人”的铮铮誓言。他把一生的奋斗故事,写在万顷碧波深处。他就是荣获共和国勋章的“中国核潜艇之父”,我国第一代核潜艇总设计师黄旭华。

“从入党到现在,党的决定我从未含糊过”

黄旭华1924年2月24日出生于广东省海丰县,幼时善良聪慧、勤奋好学,立志长大做一名解除百姓病痛的良医。其时正值寇侵中华、国破民殇,他辗转于粤、湘、桂、黔、渝等省市,艰苦求学。历经坎坷后,他立志弃医易辙,学习科学技术,致力强国安邦,考入国立交通大学,夯实造船理论与技术;接受革命思想的引领与熏陶,并于1949年春秘密入党,从此,听党话,跟党走,对于党的决定坚决服从,从未含糊过。

1949年6月,黄旭华大学毕业,上海也迎来解放。他没有留在大都市贪图安逸,而是毅然向组织提出参军,去尚未解放的南方工作。这时,组织通知他去上海市委党校参加第一期学习。他立刻背起行装去党校报道。毕业后,被分配在华东军管会船舶建造处工作。之后,根据工作需要,其岗位数次变动。1950年10月被调到上海招商轮船厂任局长秘书,1951年秋调任上海港务局团委书记,1953年调入急需专业人才的第一机械部船舶工业管理局。他克服个人困难,干一行爱一行,坚决服从党分配的任务,在每个岗位表现都极为出色。

1958年8月初的一天,他奉命赴京出差。到京后,船舶工业管理局的领导才郑重说,绝密级的核潜艇研制工程已经立项启动,根据他的政治素质、专业背景和工作经历,组织决定选调他参加核潜艇总体设计组工作。

1959年初,依据核潜艇设计的需要和当时国内试验水池的技术配套情况,上级指派黄旭华回上海主持核潜艇水池设计建设及试验测试等相关工作。他遵命返沪,在完成好本职工作的同时,还自愿承担起一部分与核潜艇研制相关的设备及技术配套工作,对设备配套的行业逐一调研,明确要求,严格把关。

1962年底,根据上级决策,核潜艇工程大批工作人员分流到其他科研单位,只留少数技术骨干和研究人员值守,保持对核动力以及核潜艇总体设计等关键技术的持续研究。黄旭华就是少数留下来的、近乎火种一般的核心成员之一。

1965年,核潜艇研制工作转到葫芦岛进行。当时的葫芦岛几乎是一座荒岛,生活配套设施不全,气候恶劣,条件艰苦。核潜艇研制工作工程大、任务重、配套复杂,可黄旭华任劳任怨,恪尽职守地推动核潜艇研究。

“文化大革命”期间,黄旭华受到冲击,他凭着一个共产党员对国防事业高度的责任感和使命感,坚持核潜艇的设计工作。他从未叫一声苦,更不讲条件摆架子,随叫随到、勤勤恳恳、矢志不渝地指导着核潜艇的技术设计工作。

改革开放之初,离家多年后的黄旭华终于还乡,他发现自己虽在兄弟姐妹中级别最高,但工资最少,房子最小。家人劝他回广东工作,他不为所动,用一句话便回绝了:“你们有这么好的境况,我祝贺你们,但我绝不眼红。我还是走我的独木桥,一生不会动摇。”

黄旭华“一生不会动摇”的是对党和国家的忠诚,对核潜艇事业的热爱。更难能可贵的是,在认准跟党走、坚定理想信念后,他就这样数十年如一日地默默付出。他说:“党需要我把血一次流光我做到,党如果不是要求一次流光,而是一滴一滴流,一直到流尽为止,我也坚决做到。” “时间长一滴一滴慢慢流,是一个很严重的考验,不像一次流光,一次热情迸发就完了。回忆过去,从入党到现在,党的决定我从未含糊过,我也未向党提出任何个人的要求,‘不忘初心一直记住这个事,一直到现在。”

“对国家的忠,就是对父母最大的孝”

人生是一场“舍得”,有选择就有割舍。黄旭华的割舍远远超出人们的想象。他始终牢记参与核潜艇设计前领导和他的谈话:“你不能泄露自己的单位,自己的任务,一辈子都在这个领域,一辈子都当无名英雄,你若评了劳模不能发照片,你若犯了错误只能留在这里扫厕所,你能做到吗?”他明确表态坚决完成保密任务:“上不告父母,下不告妻儿。”

1957年,他出差去广东时回到老家,母亲叮嘱他,“你小时候,四处打仗,回不了家。现在社会安定了,交通方便了,母亲老了,希望你常回来看看”。他满口答应,怎料一别就是30年。

1961年12月14日,黄旭华接到家里的加急电报,被告知“父丧速归”。对此他痛苦不已。核潜艇研究工作繁重难以脱身,保密要求又极为严格。既不能说明真实原因,又不愿撒谎,无奈他只能电报回复说:“无法回家。”有一年,他突然又接到二哥病危的電报,希望他赶回去见一面。可是那时他正在夜以继日地赶写实弹发射的试验大纲,无论时间上还是保密纪律要求,他都无法回家。他深知,二哥无微不至地疼爱和照顾他这个三弟,当时最想见的人就是他。但是,为了手上的工作,为了国家的事业,黄旭华依然没有回去送二哥最后一程。就这样,父亲、二哥去世,他都没能回去送别。家人不理解,颇有微词,但黄旭华除了沉默还是沉默。他选择用沉默背负对父亲的无尽愧疚和兄弟姐妹们的合理埋怨。这是他心中永远的痛,一生也无法弥补。

1986年11月,因工作需要,他到深圳大亚湾核电站出差。这里离他的老家很近,黄旭华向上级申请顺路看看自己的母亲。这一请示被批准后,离乡30年的他终于重新出现在家人面前。屈指一算,这一年黄母已是93岁高龄。她把儿子紧拥在怀中。黄母当然也很想知道,这么多年来儿子到底做什么?但因保密纪律,他无法具体回答,一说到工作他就赶忙岔开话题。

1987年6月,上海《文汇月刊》刊发了一篇报告文学《赫赫而无名的人生》。文中披露说:“他从事的工程,荣获国家颁发的科学进步特等奖。他本人有一单项获国家科学大会奖,他还是船舶总公司的劳模。”文章讲出了“我国已研制成功了尖端的弹道导弹核潜艇”的故事,中国核潜艇研制大概是首次以长篇幅出现在世人面前。这篇按照故事的主人公和有关部门的要求,适当进行“脱密”处理的报告文学,一般读者无从知晓主人公姓名。黄旭华把这期杂志寄给了远在家乡的母亲。

黄母戴着老花镜一字一句读完全篇后又让身边的孙辈们读了一遍。因为文中出现了“海丰县和田镇”的地名,又出现了世英这个名字,所以他们一下子就明白了故事里的“他”就是黄旭华:原来“失踪”30多年,黄旭华一直在给国家干一件大事。

那个夏天,黄母再三阅读之,每读一次都会泪流不止。心疼儿子这些年来默默忍受的委屈,也为他自豪。她把家人召集过来再三嘱咐说:“旭华父亲、二哥临终时他未归,大家要理解,要谅解。”黄旭华知道此事后,禁不住泪流满面。

他离开母亲的时候,答应要常常回家看看,之后30年未能遵守对母亲的诺言,但却恪守了对组织的承诺,那就是绝对保守国家秘密。他曾经评价自己因工作繁忙,在家里是个“不合格的儿子,不合格的丈夫,不合格的父亲”,但对此无怨无悔。他说:“对国家的忠,就是对父母最大的孝。”“我非常爱我的夫人,爱我的女儿,爱我的父母,但是,我更爱国家,更爱事业,更爱核潜艇。”

“我们靠软科学上马”

核潜艇分为攻击型核潜艇和弹道导弹核潜艇,中央决定先研制攻击型核潜艇,作为研究团队的骨干成员,黄旭华主张攻击型核潜艇采用最先进的水滴线型,并研究确定了核潜艇研制的“七朵金花”,即核动力装置、艇型及操控设计、艇体结构设计、声呐系统、武器系统、综合空调系统、惯性导航与通信系统。在“091”首制艇的技术设计中,黄旭华最担心和强调的就是“稳性”设计,即要确保核潜艇在水面、水下“不翻、不沉、开得动”。

1967年,核潜艇即将进入技术设计阶段,黄旭华等人迫切想知道核潜艇到底是什么样子,好让他们的设计有个基本的参照。恰在此时,黄旭华获得了两个美国核潜艇全真比例模型。这两个核潜艇模型从外部形状到内舱室结构都有较强的真实度,黄旭华发现他们对核潜艇的认识、对“091”核潜艇的设计思路基本是正确的。但是他们仍然对潜艇模型进行了认真的测量、记录、绘图,反复拆装、对比和研究,对未来的研制工作更加充满信心。

为保证核潜艇建造施工、设备安装、武器系统集成、日常维护保养、战斗值班及生活、工作空间布置的合理性,黄旭华决定在比邻总体研究所的核潜艇制造厂建造一个1:1的实体模型,以此来验证和指导核潜艇的总体布置、施工设计及设备安装。它外部是1:1的木质外壳,内部按照设计规格布置了所有舱室。舱室里“设备”齐全,电缆、管道纵横交错,穿行在里面仿佛置身于一艘真实的核潜艇中。

据黄旭华回忆,核潜艇全尺寸模型发挥着重要作用。以前只能在图纸上凭借想象进行设计分配,有了现实的舱室及设备“积木”,就能模拟真实的安装,反复腾挪这些“积木”,寻找每一台设备的最佳位置,探索舱内使用空间的最大化,调整出各种管道电缆的最佳布置及穿越位置。设计人员、施工人员及军代表在“现场”密切配合与协商,完善设计、模拟安装、模拟操作、模拟保养与维修,发现并解决了诸如总体布置、设备安装与维修、航行操作及战斗值班等方面的问题,确定了舱室布置、设备安装、管线走向、耐压艇壳上1000多个开孔及“马脚”的准确位置并借此协调与兼顾了设计、制造、海军使用等多方面的诉求。

在首制艇的施工及设备安装中,为控制核潜艇的重心及重量,保证其操控性能,必须精确控制每台(套)配套设备体积及浮容积、重量及重心位置,包括每根管道及电缆。当时我国缺乏比较先进的设施设备及仪器仪表,黄旭华就采用最古老的测量方法来控制各种设备仪器及管道线缆的上舰安装,磅秤、算盘、皮尺纷纷登场,克克计较、毫厘掌控。每台(套)设备和管线在模型中模拟上舰布置与安装,发现问题再提出改造意见返厂,直到在模型上符合上舰及安装要求才合格定型。黄旭华等人利用磅秤、算盘等“土”方法在模型上控制每台(套)设备的重量与重心,不仅保证了首制艇建造及设备安装的顺利完成,而且顺利实现了核潜艇总体的重心及总重控制,其操控性能也因此完全达标。

1970年12月26日,舷号为“401”的“091”首制艇、我国第一艘鱼雷攻击型核潜艇下水了。黄旭华13年来的守望执着、颠沛奔波、委屈和汗水,终于换来我国核潜艇事业的初战告捷。面对依靠模型、算盘、皮尺等计算出的核潜艇零部件,他回忆说:“这些办法听起来多么土啊!我们就是用这些办法求得了精密的重量和重心数据,然后计算、调整,加上合理的配重,使我们的潜艇在水下发射时,其‘稳性几乎像在陆地上一样。我们靠‘软科学上马,靠思维的软性功能把常规综合成尖端。‘稳性是靠这解决的。”

“花甲痴翁,志探龙宫;惊涛骇浪,乐在其中”

“401”艇下水后,“091”面临的最重要也是风险最大的试验是核潜艇极限深潜试验。深潜试验是指要下潜至设计极限深度300米甚至更深。它不同于其他试验,出现问题时可以随时中止,风险相对较小。深潜试验遇到问题大概率就是艇毁人亡,从高层领导到参试人员都不敢掉以轻心。紧绷的神经和压抑的气氛弥漫在深潜试验参试人员以及海軍官兵中,部分参试者甚至私下里写好遗书,准备为国家以身赴死。

黄旭华深深感到参试者普遍表露出的紧张和压抑。本来毫无必要上艇参加试验的他毅然决定,亲自上艇指导下潜,与所有参试者深海同舟。出于保护的目的,几乎所有人都持反对态度,但他仍然力排众议,执意参加。夫人李世英则表示支持:“多保重!我和孩子们等你平安归来。”黄旭华参加深潜试验的消息让参试者的紧张情绪一扫而光。有战士说,黄总师亲自下潜我们就有主心骨,就更有信心。

1988年4月29日,深潜试验正式进行,“404”艇向大海深处潜去,10米、20米、250米,当下潜深度到达280米时,潜艇外壳每平方厘米承受的压力已达数十公斤,深海海水的巨大压强释放着强劲威力,艇体受到的挤压越来越强,部分舱门因压力过大开始变形无法打开,舱室内间发出“咔嗒、咔嗒”的响声,令人心惊肉跳。指挥舱内,黄旭华等负责人密切注视着深度计,发现一根支撑深度计的角钢随着下潜深度不断增加而渐渐扭曲,部分人的心都悬了起来,沉默不语。慢慢地,各舱室内开始渗水,累计有19处。黄旭华指示按照预案实施抢修,待情况恢复正常后,他告诉大家,这声音是在海水高压下艇体结构相互挤压所发出的,结构变形属正常现象,都在预估的设计与控制范围以内。他指挥参试人员按规程操作、观察、记录、播报,流程紧张而有序。中午12时许,核潜艇到达深度300米刻度处,且略微超出。一声令下,“404”艇稳稳悬停在该深度上,少顷,艇内响起欢呼:“极限深潜试验成功了!”

黄旭华没有欢呼,而是镇定自若地继续了解此时全艇的状况,发现其各技术系统以及几乎所有机械设备都运转正常,表明深潜试验取得圆满成功,证明“091”的艇体结构设计与制造是成功和合格的,通海系统是安全可靠的,符合海军制定的技术、战术要求。“404”艇在极限深度驻留一段时间后即按计划开始上浮,上浮至100米左右时,恰巧有艇员说让黄总师题几个字,他欣然应允,沉吟未久,挥毫泼墨一气呵成:

花甲痴翁,志探龙宫;惊涛骇浪,乐在其中。

写于100米海水深处的这16个字,今天已经被人们赞颂为中国核潜艇发展史上的壮丽诗篇。句子虽短,却字字千钧,抒发了中国第一代核潛艇人“不管风吹浪打,胜似闲庭信步”的理想壮志与报国豪情。

自此,黄旭华作为首位核潜艇总设计师亲历极限深潜的第一人,永远地书写在世界核潜艇发展史上。谈及他参与深潜试验的原因,黄旭华说:“因为我们生产的核潜艇里里外外全部是中国自己干的,没有一件设备、材料、管道是进口的,从我自己来讲是有把握的,为什么?我设计留有相当的余量,建造过程中还经过严密的检查,我还做了一个及时复查,我有充分的信心。但是另外一点,是不是还有哪些超出我的知识范围,我还没认识到这个潜在危险,最可怕的就是这样子的。那咋办?我只能跟它一道下去,在深潜过程中如果出现了不正常现象,我可以协助马上采取措施,防止失误的扩大。”“我是总师,总师不仅要为这条艇的安全负责到底,更重要的是要为下去的人员生命安全负责到底。”

“同年轻人一起奋斗,创造新的辉煌”

2019年9月底,在国庆70周年前夕,习近平总书记把一枚金光闪闪的“共和国勋章”佩戴在黄旭华胸前。这是党、国家和人民对这位隐姓埋名30年的我国第一代攻击型核潜艇和弹道导弹核潜艇总设计师在惊涛骇浪中建立的伟大功勋的感谢和致敬。共和国勋章的颁奖词写道:“我国第一代核潜艇总设计师,为国家利益隐姓埋名,默默工作,六十多年来潜心技术攻关,为核潜艇研制和跨越式发展作出巨大贡献。”

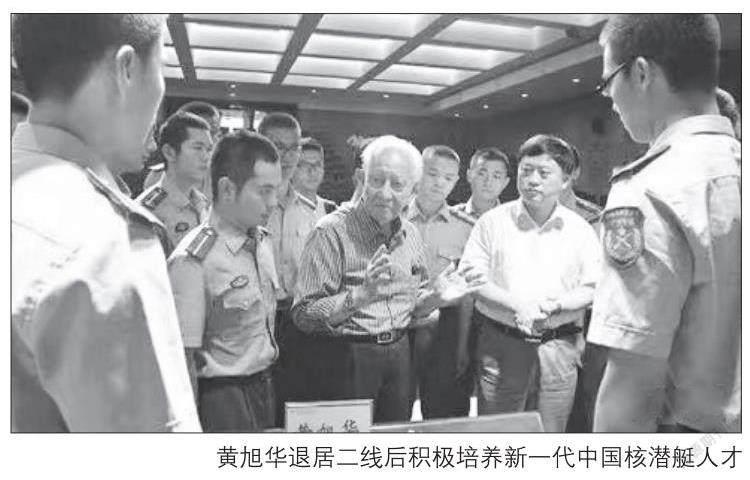

进入老年的黄旭华,手上的事情仍然是一件接着一件。正如他喜欢的一首歌里所唱的那样:“革命人永远是年轻,他好比大松树冬夏常青。他不怕风吹雨打,他不怕天寒地冻,他不摇也不动,永远挺立在山顶。”退居二线后,黄旭华继续发光发热,为国家国防科学事业的发展和进步,为我国核潜艇的升级和优化献计献策,不遗余力贡献着自己全部的心血、智慧和力量。时代日新月异,社会快速发展,但他的心还是在核潜艇事业上,他无数次说过,过去的梦是核潜艇,现在的梦还是核潜艇,他的中国梦就是让中国的核潜艇更上一层楼。

从1989年开始,由国防科工委组织、核潜艇总体研究设计所主持整理和编写一部内容翔实的核潜艇史料集。黄旭华参加了其初稿、二稿和三稿的编写、审定和最后定稿。毫无疑问,这是一部凝聚着中国第一代核潜艇人智慧、心血、精神以及全部技术经验的珍贵书籍。

进入21世纪后,黄旭华等老一辈核潜艇人都殷切希望,中国核潜艇战线的后辈们,能够像第一代核潜艇人一样,始终怀着“此生属于祖国,此生属于华夏,此生属于核潜艇,此生无怨无悔”的理想信念,始终发扬“自力更生,艰苦奋斗,大力协同,无私奉献”的风格。这无疑是老一辈核潜艇人留给年轻一代的一笔宝贵精神财富。尽管早已退居二线,但作为中船集团核潜艇总体研究设计所名誉所长,他始终关注核潜艇技术的发展,依然以合适方式积极参与新一代核潜艇研制的立项、方案设计、结构论证重大系统及技术攻关,同时特别强调要在隐蔽性和导弹武备系统上重点突破。

与此同时,他还将视野拓展到行业之外,对国家和地方的科技、经济发展建言献策,对相关领域的技术创新谋篇布局。他不顾高龄依然参与一些重要的调研活动,支持科普宣传,高度重视人才培养。只要有需要,他就不遗余力、不计报酬、不讲条件,积极奔走在国家的各项建设事业上。他将所获得的奖金总数逾2100万元全部捐出。

近年来,他倾心发挥余热,经常去各高校、机关团体作报告,结合自己的经历和体会,宣传爱国主义、敬业精神和科技创新。每次演讲都生动具体,激情澎湃,极富感染力。他对教育工作高度重视,经常去一些中小学走访调研,同孩子们亲切交流,要求他们从小就要有理想、有抱负、有科学意识。

回望我国核潜艇研制走过的艰难、曲折、漫长路程,黄旭华是迄今唯一一个亲身经历并见证我国核潜艇研制全过程的高级技术人员,包括1958年核潜艇工程的启动、一代两型核潜艇的各种重大技术攻关、一代两型核潜艇的下水及各种试验、一代两型核潜艇的改进与定型、潜射导弹的研制与发射试验、新一代核潜艇的论证与研制等每一个重要的历史节点,黄旭华都是其中的参与者、推动者及决策者,可谓是始终在线并继续前行的中国核潜艇人。作为攻击型核潜艇和弹道导弹核潜艇研制的总设计师和创始人,为中国核潜艇事业奉献了一辈子的黄旭华被誉为“中国核潜艇之父”。90多岁高龄的黄旭华曾动情地说:“面对新形势,要求我们勇于开拓,敢于正视现实提出的挑战。我虽年事已高,但作为一名院士,仍要志在千里,宋人欧阳修有一句话‘今年花胜去年红,料得明年花更好。我决心与新老核潜艇人一道,像当年干第一代核潜艇那样,无所畏惧,一往无前,把核潜艇精神传承下去,同年轻人一起奋斗,创造新的辉煌!”

如果要用一段话来概括他的一生,那2013年“感动中国”的颁奖词写得最贴切和全面:“时代到处是惊涛骇浪,你埋下头,甘心做沉默的砥柱;一穷二白的年代,你挺起胸,成为国家最大的财富。三十载赫赫而无名,花甲年不弃使命,你的人生,正如深海中的潜艇,无声,但有无穷的力量。”

(责编 孟红)