合丰(合交、合农、佳豆)号大豆品种育种方法与代表性品种分析

2023-05-21郭美玲郭泰王志新郑伟李灿东徐杰飞赵星棋王象然

郭美玲 郭泰 王志新 郑伟 李灿东 徐杰飞 赵星棋 王象然

摘 要:大豆育种方法影响品种选育的成败与效果,分析已育成品种的育种方法,既可以总结过去又可以指导未来,在大豆品种改良创新方面具有重要意义。黑龙江省农业科学院佳木斯分院采用常规育种方法已育成合丰(合交、合农、佳豆)号系列大豆新品种119个,其中有性杂交育成品种97个,系统选择育成品种6个,无性嫁接育成品种2个,有性杂交与辐射育种结合育成品种7个,有性杂交与航天育种结合育成品种4个,杂优利用育成杂交大豆品种3个,说明常规育种仍是最有效的育种方法。大豆分子育种代表了大豆育种的发展方向,主要包括分子标记育种、转基因育种和品种分子设计育种。目前,我国大豆分子育种技术已进入快速发展阶段,但尚未在育种上广泛应用,推进常规育种方法与分子育种技术结合成为当务之急。

关键词:合丰(合交、合农、佳豆)号系列;大豆新品种;大豆育种方法分析;代表性品种

文章编号:1005-2690(2023)05-0028-06 中国图书分类号:S565.1 文献标志码:B

大豆育种方法影响大豆育种工作的成败与效率。大豆育种方法可分为常规育种与分子育种,其中常规育种包括系统选择育种、有性杂交育种、无性嫁接育种、诱变育种和航天育种等,分子育种包括分子标记选择育种、转基因育种和品种分子设计育种等。大豆育种选用何种方法取决于育种目标、亲本特点和性状(基因)遗传效果,不同的育种单位所用方法有所不同。

何煜等(1979)[1]研究认为,正确的途径方法对选育适应生产需要的优良品种具有重要的现实意义。杨春燕等(2009)[2]研究认为,20世纪90年代中期前大豆育种基本采用传统育种手段,90年代后期分子育种和其他育种方法广泛应用于大豆品质改良。目前,常规方法仍是我国大豆品质育种主要研究手段,一些研究单位不断探索新的育种手段。李江涛等(2015)[3]研究认为,大豆育种的主要目标是高产、稳产,目前国内外主要通过系统选育、杂交育种、辐射育种、化学诱变育种、分子育种等方法进行大豆育种。郭泰等(2015)[4]研究认为,杂交育种与航天育种结合是提高常规育种效率的有效途径。郭泰等(2010)[5]认为,常规育种(杂交育种)技术与辐射育种技术结合是高效育种方法。郭美玲等(2021)[6]研究认为,简单回交是品种改良创新的重要方法之一。在实际育种工作中,一般采用简单回交方法,即连续回交1~2次,连续自交3~4次,加快完成育种程序,这样既能保证回交育种效果,又能简化育种程序,达到功省效宏的作用。杨伯玉(1999)[7]研究认为,在杂交方法上,如果能选到互相取长补短的合适亲本,按简单的杂交方式(品种间杂交)组配即可,否则需借助复杂的杂交方式(复合杂交),就是将育种过程中出现的具有一定特点但尚不能成为良种的中间材料作亲本进行初步改良,综合性状已较优异,用中间材料进行杂交,效果可能优于一般品种间杂交。邱丽娟等(2007)[8]研究认为,大豆分子育种代表了大豆育种的发展方向,主要包括分子标记育种、转基因育种和品种分子设计育种3个方面。冯宪忠等(2014)[9]研究认为,作物分子设计育种技术目前已显示出比其他育种手段更为突出的优越性,成为今后作物育种技术的发展方向。大豆育种工作将处于常规育种技术向分子标记辅助育种技术、转基因育种技术以及分子设计育种技术逐步升级的过程,分子设计育种在大豆育种实践中会起到越来越重要的作用。田志喜等(2018)[10]研究认为,目前我国育种技术以常规育种为主,大豆科研与生产水平明显落后于美国。自1978年以来,我国已经培育了1 800多个大豆新品种,在生产上品种更换了4~5次,使大豆单产提高140%。我国在分子模块鉴定、分子模块耦合效应解析、初级分子模块设计品种培育等方面都取得了较好的进展,初步建立了大豆分子模块设计育种体系。綜上,目前我国大豆育种方法仍然以常规育种为主,特别是有性杂交育种,分子育种技术已进入快速发展阶段,将常规育种与分子育种技术结合,并应用于品种改良创新,有望引领未来大豆育种发展。

黑龙江省农业科学院佳木斯分院(原合江农业科学研究所,以下简称分院)为黑龙江省乃至我国重要的大豆育种单位之一。分院针对不同的育种目标、选用亲本特点及目标性状(基因)遗传规律,采用了不同的育种方法,采用常规育种方法共育成大豆新品种119个。

本研究对合丰(合交、合农、佳豆)号系列品种的育种方法进行分析,为今后选用大豆育种方法提供科学依据与经验指导。

1 材料与方法

1.1 材料

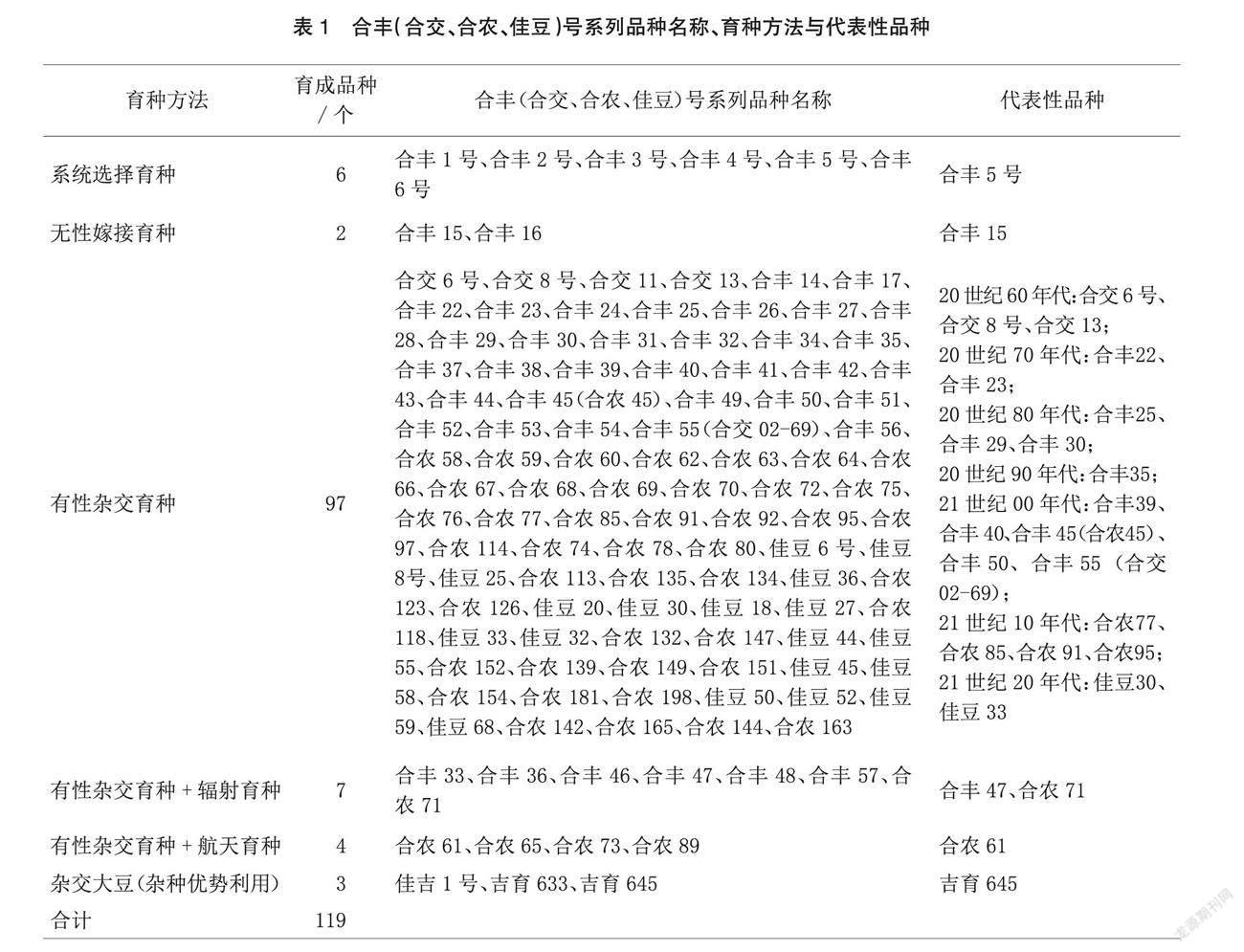

以分院育成的119个新品种为材料,见表1,包括合丰号系列品种46个,合交号系列品种4个,合农号系列品种48个,佳豆号系列品种18个,佳吉或吉育系列杂交大豆品种3个,研究不同育种方法育成品种情况及占比;以其中26个代表性品种为案例,研究不同育种方法育成品种的质量与应用情况。

1.2 方法

采用分类、归纳与总结的方法,对选用材料或对象进行分析与比较。

2 结果与分析

2.1 不同育种方法育成品种情况

分院大豆育种以常规育种方法为主,在不同的年代育种方法有所不同。20世纪50年代以引种、选择育种与无性嫁接育种等方法为主,20世纪60年代至21世纪00年代以有性杂交育种、诱变育种与航天育种等方法为主,21世纪00年代之后以有性杂交育种与杂种优势利用育种等方法为主,并在常规育种的基础上融合了分子育种技术。

迄今为止,分院用常规育种方法育成大豆新品种119个,其中有性杂交育种育成大豆新品种97个,占育成品种数的81.51%;系统选择育种育成大豆新品种6个,占育成品种数的5.04%;无性嫁接育种育成大豆新品种2个,占育成品种数的1.68%;有性杂交育种与辐射育种结合育成大豆新品种7个,占育成品种数的5.88%;有性杂交育种与航天育种结合育成大豆新品种4个,占育成品种数的3.36%;杂优利用育成杂交大豆品种3个,占育成品种数的2.52%。从育成品种情况和育种经验可以看出,有性杂交为最基本、最适用、最有效的育种方法,已被育种工作者广泛应用。

2.2 不同育种方法育成品种的代表性品种

2.2.1 系统选择方法育成品种的代表性品种

20世纪40年代末至50年代,分院采用系统选择育种共育成新品种6个,其中代表性品种为合丰5号。合丰5号是1957年以大豆品种荆山朴为材料,采用系统选择育种方法育成,1960年由合江地区审定推广[11-12];在北方春大豆产区为中早熟品种,需≥10 ℃活动积温2 500~2 700 ℃,适宜岗坡地和平原地区种植,表现高产优质、适应性好;推广范围由原合江地区扩大到原嫩江地区种植,并辐射黑龙江省,为20世纪50年代产区主要栽培品种之一,累计推广面积超过20万hm2。

2.2.2 无性嫁接方法育成品种的代表性品种

分院从1953年开始进行大豆无性嫁接研究。利用地理远缘和不同熟期、不同类型的品种进行嫁接,选育出合丰15和合丰16两个大豆新品种,代表性品种为合丰15。合丰15是1960年以丰地黄为接穗,农家品种孙吴平顶黄为砧木,经无性嫁接育成,1971年由合江地区审定推广[13];在北方春大豆产区为中早熟品种,需≥10 ℃活动积温2 500~2 700 ℃,表现高产优质、适应性强,累计推广面积超过10万hm2。

2.2.3 有性杂交方法育成品种的代表性品种

分院从1952年开始采用大豆有性杂交育种,并延续至今,共育成大豆新品种97个,其中代表性品种23个。

20世纪60年代的代表性品种为合交6号、合交8号和合交13。合交6号是1952年以农家品种秃荚子为母本、满仓金为父本,经有性杂交系谱法选择育成,1963年由合江地区审定推广;适宜北方春大豆中早熟区种植,需≥10 ℃活动积温2 500~2 700 ℃,表现高产稳产、高油、适应性强,1963—1980年累计推广面积超过100万hm2。合交8号是1952年以农家品种秃荚子为母本、满仓金为父本,经有性杂交系谱法选择育成,1962年由合江地区审定推广;适宜黑龙江省东部和东南部的中早熟大豆产区种植,需≥10 ℃活动积温2 500~2 700 ℃,表现高产稳产、高油(22.08%)、适应性强,1962—1980年累计推广面积超过100万hm2。合交13是1956年以满仓金为母本、黑龙江41(俄罗斯品种)为父本,经有性杂交系谱法选择育成,1968年由合江地区审定推广;适宜北方春大豆早熟产区种植,需≥10 ℃活动积温2 300~2 500 ℃,表现早熟高产、高油(22.67%)、适应性强,1968—1980年累计推广面积超过80万hm2。

20世纪70年代的代表性品种为合丰22和合丰23。合丰22是1963年以合丰5号为母本、丰收2号为父本,经有性杂交系谱法选择育成,1974年由黑龙江省审定推广;适宜北方春大豆中早熟产区种植,需≥10 ℃活动积温2 500~2 700 ℃,表现高产稳产、优质高油(22.67%)、适应性强,1974—1986年累计推广面积超过240万hm2,年最大推广面积超过30万hm2。合丰23是1966年以农家品种小粒豆9号为母本、丰收10为父本,经有性杂交系谱法选择育成,1977年由黑龙江省审定推广;适宜北方春大豆中早熟产区种植,需≥10 ℃活动积温2 500~2 700 ℃,表现高产优质、适应性好,1977—1987年累计推广面积超过182万hm2,年最大推广面积超过20万hm2。

20世纪80年代的代表性品种为合丰25、合丰29和合丰30。合丰25是1974年以合丰23为母本、克4430-20为父本,经有性杂交系谱法选择育成,1984年、1986年、1987年、1988年先后由黑龙江省、吉林省、内蒙古自治区和国家审定推广[14-15];适宜北方春大豆中早熟产区种植,需≥10 ℃活动积温2 500~2 700 ℃,表现高产稳产、优质抗逆、适应性好;年最大推广面积超100万hm2,1987—1997年推广面积超66.67万hm2,连续12年年推广面积位居全国首位,截至2011年累计推广1 230.87万hm2,品种推广速度之快、范围之广、面积之大、应用时间之长和社会效益之高为1949年以来首例[16-18]。合丰29是1977年以钢201为母本、俄亥俄为父本,经有性杂交系谱法选择育成,1987年由黑龙江省审定推广[19];适宜北方春大豆早熟产区种植,需≥10 ℃活动积温2 300~2 500 ℃,表现耐瘠薄、适应性好、高产稳产、抗灰斑病,1987—1996年累计推广面积超过86.7万hm2,年最大推广面积超过20万hm2。合丰30是1978年以F1(合69-231×克4430-20)为母本、克4430-20为父本,经回交后系谱法选择育成,1988年由黑龙江省审定推广;适宜北方春大豆中早熟产区种植,需≥10 ℃活动积温2 500~2 700 ℃,表现高产、抗灰斑病、蛋白质含量高(42.13%)[20],1988—2005年累计推广面积超过80萬hm2,年最大推广面积超过24万hm2。

20世纪90年代的代表性品种为合丰35。合丰35是1984年以合交8009-1612为母本、绥农7号为父本,经有性杂交系谱法选择育成,1994年、1997年、1998年先后由黑龙江省、内蒙古自治区和国家审定推广[21-22];适宜北方春大豆中早熟产区种植,需≥10 ℃活动积温2 500~2 700 ℃,表现高产稳产、优质抗病、适应性好,1994—2006年累计推广面积超433.33万hm2,年最大推广面积超56.7万hm2[23]。

21世纪00年代的代表性品种为合丰39、合丰40、合丰45(合农45)、合丰50和合丰55(合交02-69)。合丰39是1989年以合87-1004为母本、合87-19为父本,经有性杂交系谱法选择育成,2000年由黑龙江省审定推广[24];适宜北方春大豆中早熟产区种植,需≥10 ℃活动积温2 500~2 700 ℃,表现高产、优质抗病、适应性好,2000—2010年累计推广面积超过80.0万hm2,年最大推广面积超过23.4万hm2。合丰40是1990年以北丰9号为母本、合丰34为父本,经有性杂交系谱法选择育成,2000年、2002年分别由黑龙江省和内蒙古自治区审定推广[25];适宜北方春大豆早熟产区种植,需≥10 ℃活动积温2 300~2 500 ℃,表现早熟高产、高油(22.07%)、抗病、适应性好,2000—2010年累计推广面积超过100.0万hm2,年最大推广面积超过34.0万hm2。合丰45(合农45)是1993年以绥农10为母本、垦农7号为父本,经有性杂交系谱法选择育成,2003年、2009年分别由黑龙江省和国家审定推广[26]。该品种适宜北方春大豆中早熟产区种植,需≥10 ℃活动积温2 500~2 700 ℃,表现高产稳产、抗灰斑病、适应性好,2003—2011年累计推广面积超233.33万hm2,年最大推广面积超过52.8万hm2。合丰50是1996年以合丰35为母本、合交95-1101(合丰34×合丰35)为父本,回交后经系谱法选择育成,2006年、2007年分别由黑龙江省和国家审定推广[27-28];适宜北方春大豆中早熟产区种植,需≥10 ℃活动积温2 500~2 700 ℃,表现高产稳产、高油、适应性好,2006—2021年累计推广面积超过306.67万hm2,年最大推广面积超过64.23万hm2 [29]。合丰55(合交02-69)是1998年以北丰11为母本、绥农4号为父本,经有性杂交系谱法选择育成,2008年、2012年分别由黑龙江省和国家审定推广[30]。该品种适宜在北方春大豆中早熟产区种植,需≥10 ℃活动积温2 500~2 700 ℃,表现高产抗病、优质高油、适应性好,2008—2021年累计推广面积超320.00万hm2,年最大推广面积超过40.00万hm2[31]。

21世纪10年代的代表性品种为合农77、合农85、合农91和合农95。合农77是2007年以合丰50为母本、合丰42为父本,经有性杂交系谱法选择育成,2018年由黑龙江省审定推广[32]。该品种适宜北方春大豆早熟产区种植,需≥10 ℃活动积温2 300~2 500 ℃,表现高油(24.13%)、高产抗病、适应性好,为产区主要栽培品种,年推广面积超过10万hm2。合农85是2006年以合丰55为母本、黑农54为父本,经有性杂交系谱法选择育成,2017年、2018年分别由黑龙江省和国家审定推广[33];适宜在北方春大豆中早熟产区种植,需≥10 ℃活动积温2 500~2 700 ℃,表现高油(22.60%)、高产抗病、适应性好,为产区主要栽培品种,年推广面积超过20万hm2,2017—2022年累计推广面积超过40万hm2。合农91是2004年以美国品种Hobbit为母本、疆莫豆1号为父本,经有性杂交系谱法选择育成,2018年由黑龙江省审定推广[34];为矮秆耐密植栽培专用品种,适宜北方春大豆中早熟产区种植,需≥10 ℃活动积温2 500~2 700 ℃,表现高产超高产、优质抗病、适应性好,2018年在新疆石河子市石河子镇四宫村种植,实种面积0.15 hm2,成熟后专家实收测产面积0.07 hm2,平均产量6 356.55 kg/hm2,刷新了全国大豆单产纪录。合农95是2005年以绥农14为母本、黑河38为父本,经有性杂交系谱法选择育成,2016年由国家审定推广[35];适宜北方春大豆早熟产区种植,需≥10 ℃活动积温2 100~2 300 ℃,表现早熟高产、优质抗病、适应性好,为早熟区主要栽培品种,年最大推广面积超过64.29万hm2,2016—2022年累计推广面积超过241.92万hm2。

21世纪20年代的代表性品种为佳豆30和佳豆33。佳豆30是2009年以华疆4号为母本、黑河45为父本,经有性杂交系谱法选择育成,2020年由黑龙江省和国家同时审定推广;适宜北方春大豆极早熟产区种植,需≥10 ℃活动积温1 900~2 100 ℃,表现高产稳产、高油(22.11%)、抗逆、适应性强,为产区主要推广品种,种植范围与面积迅速扩大。佳豆33是2010年以北丰11为母本、合丰55(北丰11×绥农4号)为父本,回交后经系谱法选择育成,2020年由国家审定推广[36];适宜北方春大豆早熟产区种植,需≥10 ℃活动积温2 100~2 300 ℃,表现高产稳产、优质抗逆、适应性强,为产区主要推广品种,应用范围与面积迅速扩大。

2.2.4 有性杂交与辐射育种结合方法育成品种的代表性品种

分院采用有性杂交与辐射育种结合方法育成品种7个,代表性品种为合丰47和合农71。合丰47是1993年以合9229(合丰35×公84112-1-3)F2为材料,风干种子经辐射处理后,采用系谱法选择育成,2004年、2006年分别由黑龙江省和吉林省审定推广[37];适宜北方春大豆中早熟产区种植,需≥10 ℃活动积温2 500~2 700 ℃,表现高产稳产、高油、抗病、适应性强,为产区主要推广品种,年最大推广面积超过34.94万hm2,2004—2012年累计推广面积超过133.33万hm2。合农71是2005年以swsi-1 F2为材料,风干种子经60C0-γ射线辐射处理后,采用系谱法选择育成,2014年、2017年分别由国家和黑龙江省审定推广[38];适宜国家北方春大豆中熟产区种植,需≥10 ℃活动积温2 700 ℃左右,表现高产超高产、优质抗病、适应性好;2019年在石河子市石河子镇四宫村种植,实种面积0.267 hm2,成熟后实收测产面积0.076 hm2,平均产量6 712.05 kg/hm2,刷新了全国大豆单产纪录;2020年在黑龙江省和平牧场种植,实种面积0.93 hm2,成熟后专家实收测产面积0.35 hm2,平均产量5 043.0 kg/hm2,刷新了东北地区小面积实收单产纪录;2021年在黑龙江省852农场3分场7队种植,实种面积10 hm2,成熟后实收测产面积1.75 hm2,平均产量4 621.5 kg/hm2,刷新了黑龙江省大面积实收单产纪录[39-40]。

2.2.5 有性杂交与航天育种方法结合育成品种的代表性品种

分院采用有性杂交与航天育种结合方法育成大豆新品种4个,其中代表性品种为合农61。合农61是2003年以合交9983(北丰11×合交97-793)F5为材料,风干种子经航天搭载处理后,采用系谱法选择育成,2010年由国家审定推广;适宜北方春大豆中早熟产区种植,需≥10 ℃活动积温2 500~2 700 ℃,表现高产稳产、优质抗病、适应性好,为产区主要推广品种,年最大推广面积超过15.0万hm2,

2010—2022年累计推广面积超过40万hm2。

2.2.6 杂优利用育成杂交大豆的代表性品种

分院与吉林省农业科学院大豆研究所合作,育成杂交大豆新品种3个,其中代表性品种为吉育645。吉育645是2012年以JLCMS234A为母本、JLR9为父本,配制杂交组合,采用三系法经多年鉴定选育而成,2021年由黑龙江省审定推广[41];适宜北方春大豆中早熟产区种植,需≥10 ℃活动积温2 500~2 700 ℃,表现高产、高蛋白(44.77%)、适应性好,应用前景广阔。但由于目前杂交大豆制种途径与技术难点尚未解决,杂交种子生产难度大,限制了杂交大豆的推广应用。

3 結论与讨论

截至2022年,分院采用常规育种方法已育成合丰(合交、合农、佳豆)号系列大豆新品种119个,其中有性杂交育成新品种97个,系统选择育成新品种6个,无性嫁接育成新品种2个,有性杂交与辐射诱变结合育成新品种7个,有性杂交与航天育种育成新品种4个,杂优利用育成杂交大豆品种3个。由此可见,根据育种目标和亲本材料特点可以选择不同的育种方法,但在常规育种方法中有性杂交育种方法效果最好,育成品种占品种总数的81.51%。

大豆育种方法分为常规育种和分子育种,前者为传统的技术与方法,后者为先进的技术与方法。常规育种包括系统选择育种、有性杂交育种、无性嫁接育种、诱变育种和航天育种等,有性杂交育种为最基本与最有效的育种方法,得到了育种者的普遍认可与广泛应用。1923年以来,利用常规育种方法,中国已培育出1 000余个大豆品种。20世纪20年代以来,中国已通过常规育种方法培育出近1 500个大豆品种[42]。當前各国大力支持发展转基因育种、分子育种,但纵观国内外,农业生产正在使用的各类优良品种99%以上都是常规育种成果[43]。因此,在今后相当长的一段时间内,即使分子育种得到了广泛应用,常规育种方法在大豆品种选育中仍然起主导作用。

大豆分子育种代表了大豆育种的发展方向,主要包括分子标记育种、转基因育种和品种分子设计育种,三者之间紧密相联,均以基因的研究和利用为核心,其特点为育种定向性、改良性状专一性和缩短育种周期性。目前,我国大豆育种主要方法是常规育种,分子育种技术已进入快速发展阶段,虽然个别技术已趋于成熟,但还未在大豆育种方面得到广泛应用,推进常规育种方法与分子育种技术结合是当下亟待解决的问题。

参考文献:

[1]何煜,刘忠堂,丰兆满,等.早熟高产大豆新品种选育的几点体会[J].黑龙江农业科学,1979(6):18-23.

[2]杨春燕,姚利波,刘兵强,等.国内外大豆品质育种研究方法与最新进展[J].华北农学报,2009(24):75-78.

[3]李江涛,于会勇,杨彩云,等.浅析大豆育种技术[J].农业科技通讯,2015(9):224-225.

[4]郭泰,刘成贵,刘秀芝,等.高产优质食用大豆新品种合农61选育与推广[J].黑龙江农业科学,2015(10):1-4.

[5]郭泰,刘忠堂,吕秀珍,等.合丰号的辐射诱变育种工作回顾[J].核农学报,2010,24(2):292-297.

[6]郭美玲,郭泰,王志新,等.食用大豆新品种“合农78”的选育与育种体会[J].农学学报,2021,11(11):6-10.

[7]杨伯玉.大豆杂交育种亲本选配及杂种后代主要性状的定向选择——半个世纪大豆育种实践与思考[J].辽宁农业科学,1999(3):24-28.

[8]邱丽娟,王昌陵,周国安,等.大豆分子育种研究进展[J].中国农业科学,2007,40(11):2418-2436.

[9]冯宪忠,刘宝辉,杨素欣.大豆分子设计育种研究进展与展望[J].土壤与作物,2014,3(4):123-131.

[10]田志喜,刘宝辉,杨艳萍,等.我国大豆分子设计育种成果与展望[J].中国科学院院报,2018,33(9):915-922.

[11]王连铮,洪文,李景春,等.黑龙江农作物品种志[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1979.

[12]王慧军,高书国.系统育种在我国的产生、发展与展望[J].河北农业大学学报,1986,9(1):84-90.

[13]大豆品种间无性杂交——嫁接[J].吉林农业科学,1972(5):24.

[14]胡明祥,田配占.中国大豆品种志(1978—1992)[M].北京:中国农业出版社,1993.

[15]郭泰,刘忠堂,齐宁,等.大豆高产品种合丰25号的选育及利用[J].大豆科学,1997,16(2):85-87.

[16]刘忠堂.合丰25号大豆迅速大面积推广的原因分析[J].黑龙江农业科学,1993(1):24-27.

[17]司伟,李东阳.品种推广对中国大豆单产的影响研究[J].农业技术经济,2018(5):4-14.

[18]陈应志,武婷婷,白岩,等.浅谈中国大豆品种改良与更新换代百年史[J].大豆科技,2022(1):1-5.

[19]郭泰,张荣昌,齐宁,等.大豆高抗灰斑病品种合丰29号的主要特性及栽培要点[J].大豆通报,1995(5):16-17.

[20]郭泰,张荣昌.高抗灰斑病的大豆品种合丰30[J].作物杂志,1994(6):27.

[21]邱丽娟,王曙明,常汝镇,等.中国大豆品种志(1993—2004)[M].北京:中国农业出版社,2007.

[22]郭泰,刘忠堂,齐宁,等.大豆新品种合丰35号的选育及应用[J].作物研究,1998(2):33-34.

[23]郭泰.大豆品种合丰35号迅速大面积推广的原因分析[J].黑龙江农业科学,1997(1):25-27.

[24]郭泰,齐宁,刘忠堂,等.大豆高产新品种合丰39号的选育[J].中国农学通报,2001,17(1):56-57.

[25]齐宁,郭泰,刘忠堂,等.早熟高油高产大豆新品种合丰40的选育[J].中国农学通报,2000,16(4):67-68.

[26]郭泰,刘忠堂,梁孝莉,等.超高产多抗高油大豆新品种合丰45号的选育与评价[J].中国农学通报,2004,20(1):73-76.

[27]邱丽娟,王曙明,常汝镇,等.中国大豆品种志(2005—2014)[M].北京:中国农业出版社,2018.

[28]郭泰,刘忠堂,王志新,等.高油高产高效大豆品种合丰50的创新与效果分析[J].中国农学通报,2007(5):156-160.

[29]郭泰,王志新,吴秀红,等.高油高产多抗大豆合丰50高效生产技术体系示范[J].黑龙江农业科学,2009(6):16-20.

[30]郭泰,王志新,吴秀红,等.大豆新品种合丰55号的选育与高产创建[J].黑龙江农业科学,2010(1):14-16.

[31]郭泰,郭美玲,王志新,等.大面积规模化种植高产高油大豆品种合丰55[J].大豆科技,2019(2):42-45.

[32]郭美玲,郭泰,王志新,等.高油大豆新品种合农77的选育[J].中国种业,2019(7):66-68.

[33]郭美玲,郭泰,王志新,等.高油高产、多抗、广适性大豆品种“合农85”选育研究[J].农学学报,2021,11(5):5-12.

[34]郭泰,郭美玲,冯宪忠,等.矮秆耐密植大豆新品种合农91选育与高产创建[J].大豆科学,2019,38(4):664-667.

[35]郭泰,郭美玲,王志新,等.早熟高产优质食用大豆品种合农95选育与亲本系谱分析[J].大豆科学,2019,38(6):995-999.

[36]郭美玲,郭泰,王志新,等.大豆新品种佳豆33品种特性与亲本系谱分析[J].黑龙江农业科学,2021(11):130-134.

[37]郭泰,王雷,刘忠堂,等.高油大豆新品种合丰47号的选育[J].黑龙江农业科学,2006(1):18-20.

[38]郭美玲,郭泰,王志新,等.辐射诱变选育大豆新品种合农71及其高产栽培[J].作物研究,2019,33(4):280-283.

[39]郭美玲,郭泰,王志新,等.创全国大豆高产纪录品种合农71及其超高产栽培技术[J].黑龙江农业科学,2020(6):139-141.

[40]郭美玲,郭泰,王志新,等.合农71品种优势与高产创建产量结果及高产原因分析[J].中国种业,2022(4):57-59.

[41]赵星棋,王志新,赵丽梅,等.高蛋白杂交大豆吉育645的选育及栽培技术要点[J].大豆科技,2022(2):52-55.

[42]畢影东,李炜,肖佳雷,等.大豆分子的育种现状、挑战与展望[J].中国农学通报,2014,30(6):33-39.

[43]潘宗瑾,王为,潘群斌.作物分子育种应与常规育种紧密结合[J].江西棉花,2010,32(5):10-12.

基金项目:国家现代农业产业技术体系资助(CARS-04-CES05)。

作者简介:郭美玲(1989—),女,汉族,黑龙江佳木斯人,本科,助理研究员,研究方向为科研服务与管理。

通信作者:郭 泰(1964—),男,汉族,黑龙江甘南人,专科,二级研究员,研究方向为大豆育种与栽培。