气候变化背景下雄安新区雾霾事件的日常生活影响与适应策略

2023-05-21范叶超刘俊言薛珂凝

范叶超 刘俊言 薛珂凝

关键词 雄安新区;气候惩罚;雾霾事件;韧性实践;气候适应型城市

中图分类号 C916;X22 文献标志码 A 文章编号 1002-2104(2023)04-0034-12 DOI:10. 12062/cpre. 20230205

全球气候变化可能导致大气环境恶化,表现为对大气质量的惩罚效应(简称“ 气候惩罚”,Climate Penalty)[1-4]。即便今后人类活动对气候变化的影响能够得到有效管控,气候暖化对大气质量的惩罚仍将可能继续。《国家适应气候变化战略2035》明确提出,至2035年中国将基本建成气候适应型社会。在全球气候变化大背景下,作为“千年大计”设立的雄安新区应将对各种气候相关灾害风险的有效防控纳入城市建设目标,努力建设成为一座气候适应型的“未来之城”。雄安新区位于京津冀地区核心腹地,该区域以雾霾为典型的大气污染问题历来较为突出。在超常规的大气治理下,雄安新区的雾霾问题近年来有了初步缓解,为稳步实现“打造优美自然生态环境”的新区建设目标起到了良好示范效果。但鉴于全球气候变化对区域大气质量的惩罚效应,有必要重新评估雾霾作为一类极端气候事件今后在雄安新区的发生概率及其对城市日常生活常态运行的不利影响,积极探索有效的生活适应方案。

1 雄安新区的雾霾演化

1. 1 雄安新区设立前的雾霾问题及成因

雾霾是中国北方地区常见的一种大气污染现象。雾霾并不是一个严格意义上的科学概念,而是对气象学上(灰)霾(haze)现象的通俗叫法,它有别于单纯的大雾天气,特指“由雾和霾共同造成的水平能见度降低的空气普遍浑浊现象”[5]。科学研究发现,引起雾霾现象的首要污染物是人类活动向大气中排放的悬浮颗粒物(Suspended Particulate Matter),主要包括粒径小于或等于10 μm 的颗粒物(PM10)和粒径小于或等于2. 5 μm 的颗粒物(PM2. 5)。

历史上,雄安新区所处的京津冀地区一直是中国雾霾重灾区。研究表明,1971—2013年间,河北省的霾日数呈稳定上升趋势,平均霾日数由1970年代的7 d增加到2010—2013年间的18. 1 d,雄安三县(雄县、容城、安新)曾经所属的保定市1971 年以来的霾日数高居全省第二[6]。对雄安新区设立前夕大气污染状况的研究发现:2016年5月至2017年4月期间,新区PM2. 5和PM10两项污染物的超标天数分别为170 d(52%)和118 d(36%),年均浓度高达101. 3 μg/m3和144. 2 μg/m3,峰值时期甚至达到540. 1 μg/m3和642. 1 μg/m3[7]。

雄安地区的雾霾成因具有复杂性。从自然条件来看,新区地处京津冀腹地平原,西邻太行山,北望燕山,低层大气受山地-平原热力环流、海陆环流影响,在山地与平原交界地带大致沿等高线走向形成一条风场辐合带,成为大气污染物的汇聚地带。秋、冬是雄安新区雾霾的高发季节。新区所在的冀中平原是典型的大陆性季风气候,夏季受西太平洋副热带高压和印度低压影响,盛行由海洋吹向陆地的夏季风,强对流天气频繁,大气层结构不稳定,降雨量大,这些气象条件整体上有利于大气污染物扩散;入秋后,蒙古高压逐渐加强,降水明显减少,静稳天气增多,污染物扩散条件变差。

雄安新区设立前,地方支柱产业为制造业,经营塑料包装、服装、制鞋等粗放型的中小微企业“遍地开花”,地方经济发展对大气质量的压力较大[8]。华北地区居民日常做饭和冬季采暖长期高度依赖煤炭能源,燃煤造成的煤烟型污染在雄安地区也很突出[9]。从污染源解析结果来看,区域污染物输送、机动车尾气排放、扬尘、秸秆焚烧等对雄安地区的雾霾问题同样具有不小贡献。

1. 2 雄安新区的雾霾现状

“雾霾锁城”的景象既与雄安新区“生态之都”的城市定位不符,也对新区可持续发展构成严峻挑战。雄安新区设立以来,随着产业结构重新布局,加上《大气污染防治行动计划》(2013年)颁布以来国家针对京津冀地区大气污染问题采取的一系列超常规治理措施,困扰该地区多年的雾霾“顽疾”有了初步好转迹象。2017—2021年,雄安新区PM2. 5的年均浓度呈持续下降趋势,由66. 79 μg/m3降至49. 82 μg/m3;PM10年均浓度在前三年呈下降趋势,近两年则有所回升(图1)。尽管目前雄安新区PM2. 5和PM10年均浓度趋于下降,但仍远远超过了世界卫生组织制定的年均浓度标准(分别为5 μg/m3和15 μg/m3)。

截至目前,雾霾事件在雄安新区仍时有发生。监测数据表明,2017—2021年,雄安新区每年都有一定比例的天数为重度及以上大气污染,且都以雾霾天气为主(图2)。

气候变化对雄安新区大气质量的惩罚效应已经显现。受气候变化影响,1961—2018年,雄安新区年平均风速以每10年0. 22 m/s的速度下降,大气自净能力也以每10年300 kg/km2 的速度下降;新区曾经所属的保定市自1961年起每隔10年就会增加2起雾霾事件,平均每年发生21起[10]。尽管雄安新区近年来在减少地方排放方面作出了巨大努力,但随着新区建设的全面铺开,工地扬尘已成为一个新的突出污染源,未来对大气质量的压力还将继续存在甚至升高。在气候惩罚和大规模城市建设的双重约束下,加上受污染物跨域传输的影响,雄安新区今后仍有一定概率遭遇雾霾事件。

雾霾具有多重社会危害性,不但会冲击正常的城市生产秩序,还会对居民日常生活的常态运行造成干扰[11-13]。为适应雾霾事件对城市日常生活的不利影响,雄安新区管委会于2018年制定了《河北雄安新区重污染天气应急预案》,根據雾霾污染的危害程度和影响范围倡议不同公众人群采取差异化的适应策略。为考察雾霾事件对未来雄安新区日常生活的扰动,基于社会学视角,研究将在第二部分探讨雾霾事件影响日常生活的主要机制,并建构相应的科学评估工具。

2 雾霾事件对城市日常生活的扰动:影响机制与评价体系

该部分拟从社会学视角来阐释日常生活的本质及其常态运行的基本原理,明确雾霾影响日常生活常态运行的主要机制,在此基础上构建一套适用于评估雾霾事件对城市生活扰动水平的指标体系。

2. 1 理解日常生活的常态运行:实践论的视角

日常生活是对社会成员而言那些具有高度熟悉性与重复性的实践(Practices),认识实践的本质与属性是理解日常生活的前提[14]。实践论(Practice Theories)针对日常生活的常态运行提供了一个启发性的视角[15]。根据实践论,日常生活由实践构成,实践即一连串有条理的言谈举止(Organised Doings and Sayings)构成的行动复合体,它们是人们习以为常的那些惯例(Routines),包括吃饭、穿衣、居住、出行、锻炼、购物等。一个社会的日常生活即分布于时间和空间上的各种实践活动关联而成的子系统,它也是整个社会系统的基础内容。日常实践活动表现出一定惯性,通常不易变迁,这是日常生活得以持续常态运行的原因。日常生活常态运行的基本含义是构成日常生活的实践活动(以下简称“日常实践”)随着时间推移依照惯例有序、持续地被开展,即实践再生产(Reproduction ofPractices)。换言之,日常实践再生产的失调或中断将导致日常生活的常态运行不同程度受阻。

众多流派的实践论一致认为,日常实践再生产取决于下列四类条件[16]。①物质因素。日常实践总是与特定的物质要素相勾连,包括物品、基础设施、工具、硬件设备等物质要素以及人的身体。②实践者因素。人是实践的载体,是实践者,实践再生产的直接意涵即实践者对一项实践的持续开展。每项日常实践都有其特定的实践者群体(也称“实践共同体”),他们在实践意识(Practical Consciousness)指引下连续地开展实践。③时空因素。日常实践再生产在特定的时间和空间进行,它们的开展都遵照着特定时间节律(Temporal Rhythm),需要一定的持续时间(Duration),并寓于特定的空間场所内。④实践网络因素。日常实践并非孤立存在,它们之间有着千丝万缕的联系,并形成实践网络。透过实践网络,不同日常实践能够彼此协作并相互影响。

以“做饭”的例子说明以上因素是如何共同决定日常实践再生产的。做饭是古今中外所有社会的一项重要日常实践。就物质因素而言,做饭涉及到食材、厨具、自来水系统、燃气系统、吸油烟机等一系列物质安排,其开展对人的身体素质也有诸多要求(如身高一般要高于灶台,嗅觉与味觉灵敏,有足够的臂力“颠勺”,等等)。在许多社会里,女性构成了做饭的主要实践者群体。做饭有着相对固定的时间,通常是在早上、中午和晚上(即“一日三餐”),而厨房是做饭被开展的主要空间场所。最后,做饭不是一项孤立实践,它与买菜、用餐等其他日常实践共同嵌入在同一张实践网络中,它们能够透过实践网络实现相互影响。

2. 2 雾霾事件对日常实践的影响

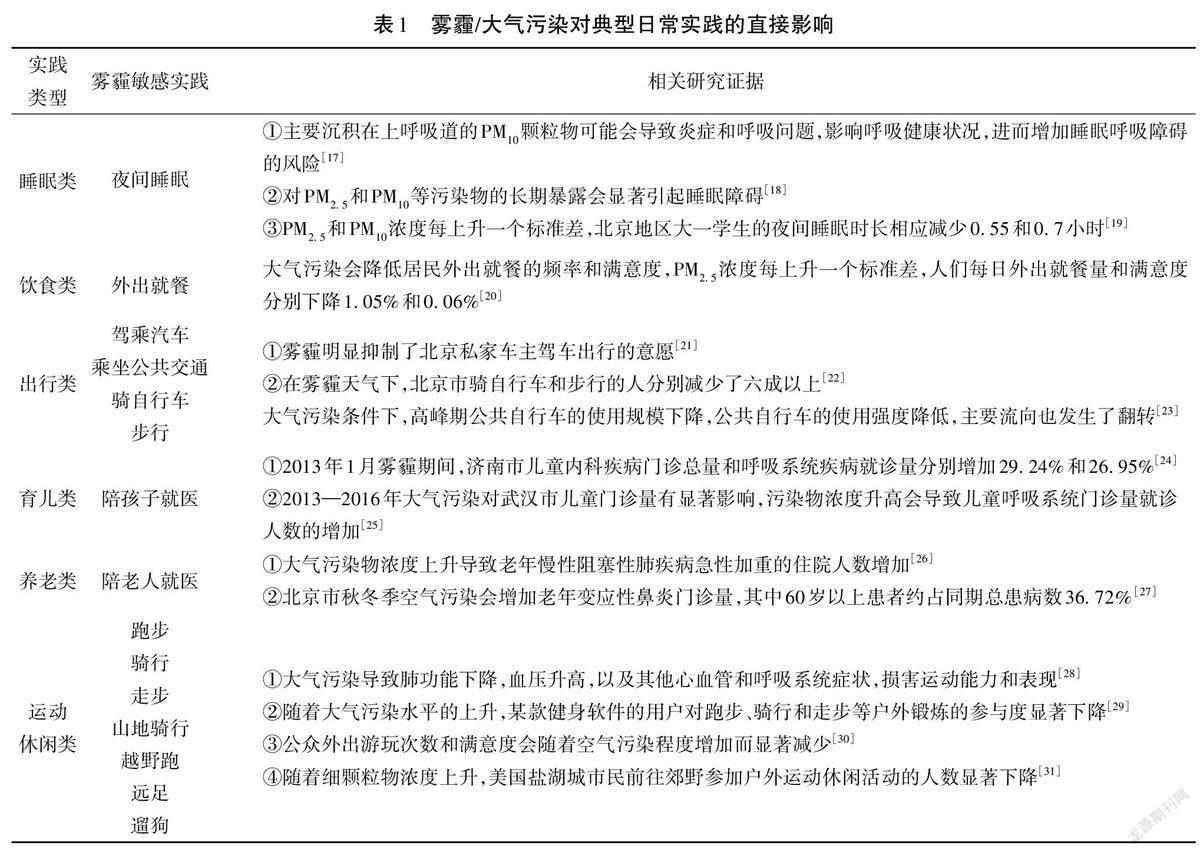

该研究关注雾霾事件与日常生活的关系,将日常生活定义为一个社会中的居民为满足不同生活需求而较常开展的所有实践活动的总和,并将日常实践设置为基本分析单位,考察雾霾事件发生后日常生活再生产可能遭受的冲击。既有证据表明,在雾霾/大气污染情景下,一些典型日常实践的再生产会由于直接受到冲击而失调或中断(表1)。

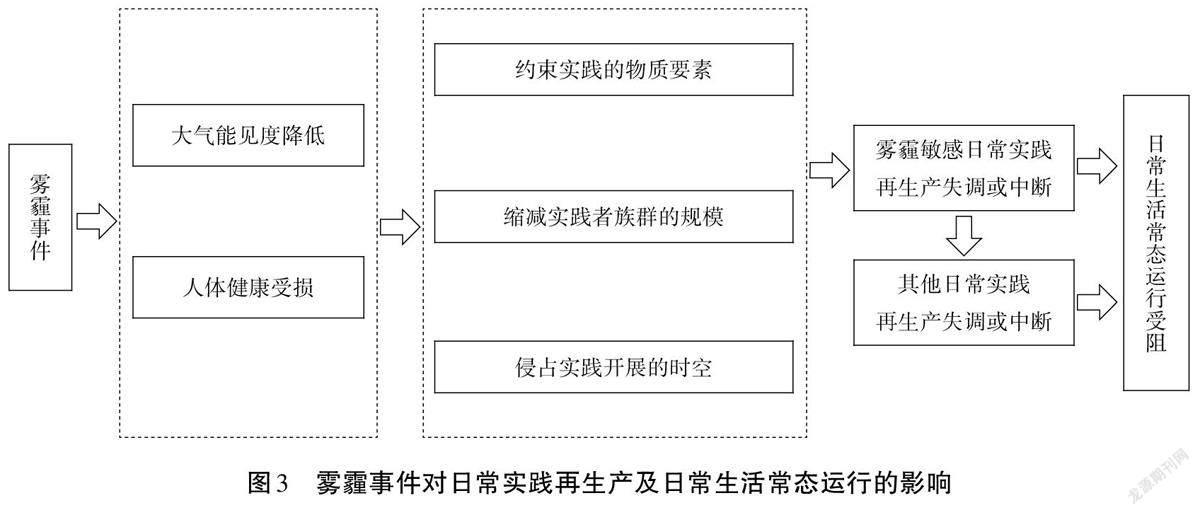

基于实践论,结合既有文献发现,研究梳理出雾霾事件直接影响日常实践再生产的三种机制。

一是约束实践的物质要素。雾霾会严重限制一些日常实践开展所涉及的必要物质要素,进而影响它们的再生产。一方面,雾霾会直接降低大气能见度,导致水陆空交通全面受阻,许多出行类实践的再生产都可能因此中断。另一方面,雾霾暴露对人体健康具有诸多不利影响,诱发呼吸道和心脑血管类疾病,身体的不适导致人们无法从事一些重体力的或对身体素质有一定要求的日常实践活动。此外,在认识到雾霾暴露的健康危害后,人们在雾霾天气也会有意识地减少和停止开展一些高暴露风险的日常实践。

二是缩减实践者群体的规模。日常实践离不开作为实践者的人来开展,实践者规模的显著减少也会干扰日常实践的再生产。雾霾暴露风险的社会分配存在显著差异,从分配结果来看,部分社会人群要承担更多雾霾风险。如果承担了更多雾霾风险的某一人群恰好与某项日常实践的实践者群体重合度较高,由于实践者人数的急剧减少(包括生病、向外迁移),那么该实践的再生产更有可能受雾霾扰动。医学研究发现,老人和儿童是雾霾健康风险的易感人群。在雾霾天气下,像晨练、跳广场舞、上学等以老幼人口为主要实践者群体的日常实践可能会受到剧烈冲击,一些养老类和育儿类的实践也会受到扰动[32]。环境社会学中的环境公正理论认为,环境风险的社会分配会受到社会经济地位的影响,社会经济地位弱势人群风险规避能力相对较差[33]。就雾霾风险而言,社会经济地位弱势人群会由于受教育水平相对较低而对雾霾危害认识不足,缺乏雾霾防护信息获取渠道,或者可能受到经济条件限制而较少采取雾霾防护[34]。正如布迪厄[35]的研究所揭示的,社会经济地位差异导致社会成员参与的日常实践相互区隔(Distinction),像物流配送、街道清洁等日常实践的实践者群体社会经济地位整体偏低。雾霾来袭时,这些日常实践的再生产同样可能会由于实践者规模的明显萎缩而受到扰动。

三是侵占实践开展的时间与空间。雾霾通常不会立即扩散,而是会持续一段时间。如果承认日常实践受雾霾影响,那么雾霾持续时间越长,意味着会有更多日常实践受到更严重的扰动。相较于完全裸露或敞开的空间,具有一定密闭性的空间(如住宅、办公楼)通常能够有效过滤大气污染物,减少污染物暴露对人体的侵害。因此,雾霾事件来袭时,相较于室内空间,原先在户外场所开展的日常实践会受到更严重的扰动。

此外,雾霾事件对日常实践再生产的影响还存在溢出效应。透过日常实践网络,雾霾除了能对部分日常实践造成直接影响,还会间接导致与之关联的其他日常实践再生产的失调或中断。首先,雾霾直接限制了部分日常实践的开展,但为满足生活需求,民众会转向开展同类型的其他实践。例如,在雾霾天气,相当多上班族为避免外出就餐,改为点外卖[36]。其次,如果某项日常实践具有雾霾敏感性,那么与该项实践存在时间先后顺序联系的其他实践也会相应遭受扰动。出行在现代人日常生活中占据核心地位,是许多其他日常实践开展的前提。鉴于出行类实践对雾霾的高度敏感性,许多其他日常实践的再生产也会间接遭受冲击。例如,雾霾天气造成出行不便,连带影响了看电影这样一项休闲实践,重污染天气下电影院观影人数明显减少[37]。

总之,雾霾事件对日常实践再生产的影响具有广泛性和复合性,最终导致日常生活的常态运行受阻(图3)。

2. 3 构建城市日常实践雾霾脆弱性的综合评价体系

研究聚焦雾霾事件对城市层次日常生活常态运行的影响,即特定城市社会在雾霾事件发生时所有日常实践再生产受到的整体扰动。引入雾霾脆弱性的概念来描述雾霾对城市日常实践再生产的整体扰动情况。利用自然灾害风险评估中常用的层次分析法(Analytic Hierarchy Process,简称AHP),作者拟构建一个适用于评估城市日常实践雾霾脆弱性的指标体系,该体系的目标层为城市日常实践雾霾脆弱性。基于图3雾霾事件对日常实践的三种直接影响机制,确立了评估城市日常实践雾霾脆弱性的3个准则,分别是物质脆弱性、实践者脆弱性、时空脆弱性。进一步,将每个准则细化为更具体的6个二级指标(图4)。

物质脆弱性考察的是雾霾事件对城市日常实践物质安排的整体约束情况,包括PM2. 5年均浓度和常住人口规模两个指标。除相对湿度外,PM2. 5浓度是雾霾事件造成大气能见度下降的关键因素。PM2. 5年均浓度越高,说明大气能见度受雾霾事件影响下降越明显,交通设施受阻的概率也越高,从而干扰出行类实践的开展,并间接影响其他以出行为前提的日常实践的顺利再生产。常住人口规模测量的是雾霾暴露的总人口规模[38]。在同等污染水平下,城市常住人口规模越大,说明雾霾事件造成的总体健康损失越大。

实践者脆弱性测量的是实践者群体规模在雾霾下的变化对城市日常实践的整体扰动效应,包括老幼人口比例和平均受教育年限两项指标。老幼人口比例即60岁及以上和0~4岁人口占城市总人口的比例。教育是测量社会经济地位的一个核心维度,研究用15岁及以上人口平均受教育年限来反映城市人口的社会经济地位分化。一般而言,平均受教育年限越短,说明社会经济地位弱势人群比例越高。一個城市老幼人口比例越高、平均受教育年限越短,雾霾事件对该城市日常实践的总体扰动性越大。

时空脆弱性测量的是雾霾事件对城市日常实践开展时间和空间的整体侵占情况,包括年度重污染天数和植被覆盖率两项指标。年度重污染天数即AQI指数分级下全年五级和六级以上的天数。年度重污染天数越多,说明雾霾事件持续时间越长,对城市日常实践的整体扰动水平越高。森林植被对包括PM2. 5 在内的多重大气污染物具有良好消除作用,在雾霾事件发生时能够有效调控临近空间场所的空气质量[39-40]。由此推论,城市森林覆盖率越高,雾霾对户外空间场所开展的日常实践整体扰动性越低。

2022年5月邀请了来自环境社会学、灾害社会学、城市社会学、日常生活社会学等领域的21名专家受邀评估上述评价体系的科学性。每位专家需填写评估问卷,对准则层的3 个项目(B1—B3)及下辖指标层6 个项目(C1—C6)的重要性分别进行打分。综合全部专家的评估结果,通过对项目的重要性进行两两比较,构造判断矩阵。利用AHP软件进行一致性检验,发现各级项目的随机一致性比率(CR)均小于0. 1,说明该研究构造的判断矩阵与一致矩阵的差异较小,通过一致性检验(表2)。

将通过了一致性检验的判断矩阵按列归一化,并采用方根法求出各级项目的权重系数(表3),按照权重系数的大小,在评价日常实践雾霾脆弱性的三个准则项中,相对最重要的项目是实践者脆弱性,其次是时空脆弱性和物质脆弱性。结合专家意见:在实践者脆弱性指标方面,老幼人口比例要比平均受教育年限更重要;在时空脆弱性指标方面,森林覆盖率要比年度重污染天数更重要;在物质脆弱性方面,常住人口规模的重要性要大于PM2. 5年均浓度。

利用该评估体系,文章下一部分将对雄安新区的日常实践雾霾脆弱性进行跨城市和跨时间的比较分析。

3 雄安新区的日常实践雾霾脆弱性评价

3. 1 建设初期雄安新区日常实践的雾霾脆弱性:与京津冀地区主要城市的比较

雄安新区的建设于2017年启动,目前处在建设初期。研究首先将现阶段雄安新区的日常实践雾霾脆弱性与京津冀地区其他9个主要城市进行了比较(表4)。考虑到数据可及性,研究将比较年份确定为2020年。从综合评价结果来看,在参与比较的10个城市中,日常实践雾霾脆弱性最低的三个城市依次是廊坊(0. 090 6)、北京(0. 092 6)和唐山(0. 093 4);雄安新区的日常实践雾霾脆弱性在所有城市中位于第三位(0. 106 7),仅次于邯郸(0. 107 3)和邢台(0. 107 2)。分维度来看,雄安新区的时空脆弱性要高于其他所有参与比较的城市,实践者脆弱性也仅次于邢台(与邯郸并列第二),但物质脆弱性却是所有城市中最低的。

面对雾霾事件,雄安新区现阶段的时空脆弱性问题比较突出。2020年,雄安新区的重污染天数多达22 d,高于所有参与比较城市的平均数(13. 8 d),要明显多于沧州(8 d)、唐山(9 d)、北京(10 d)和天津(10 d)等城市。经过几年建设,雄安新区的森林覆盖率已经由2017年的11%提升至2019年底的18. 9%,也远低于所有参与比较城市的平均水平(32. 7%),与北京(44. 4%)、石家庄(42. 2%)等城市相比仍有不小差距。

与此同时,雄安新区的日常实践雾霾脆弱性还表现在实践者脆弱性方面。根据第七次人口普查结果,截至2020年,新区老年(65岁及以上)和儿童(0~14岁)的常住人口为422 148人,占全区总人口的35. 02%,高于所有参与比较城市的平均水平(32. 94%),要明显高于北京(25. 20%)和天津(28. 22%)。在人均受教育年限方面,雄安新区15岁及以上人口受教育年限为8. 92年,低于所有参与比较城市的平均水平(10. 17年),也是所有参与比较城市中最低的。

综合来看,现阶段雄安新区雾霾持续时间较长,森林覆盖率偏低,老幼人口和社会经济地位弱势人群比例偏高,这些因素共同加剧了新区的日常实践雾霾脆弱性。

3. 2 未来情景下雄安新区日常实践的雾霾脆弱性

3. 2. 1 雄安新区未来的生态环境演变预估

雄安新区建设将坚持贯彻绿色低碳的发展理念。与现阶段相比,雄安新区未来的生态环境质量预计将继续改善。研究重点关注新区未来的大气环境状况和森林覆盖情况。

预估雄安新区的未来大气环境状况是一项富有挑战性的工作,除气候变化的惩罚效应外,大气质量演化还会受到减排行动、能源转型、人口增长等诸多其他复杂因素的影响。根据《河北雄安新区规划纲要(2018—2035年)》,新区未来将继续执行严格的大气治理措施,包括:实行国内最严格的机动车排放标准,严格监管非道路移动源;巩固农村清洁取暖工程效果,实现新区散煤“清零”;构建过程全覆盖、管理全方位、责任全链条的建筑施工扬尘治理体系;根据区域大气传输影响规律,在石家庄-保定-北京大气传输带上,系统治理区域大气环境。随着未来地方排放的大幅减少,区域传输将逐渐成为雄安新区大气污染形成的主要机制,新区雾霾事件的发生与京津冀乃至整个华北地区的大气环境状况具有更强的共变性,且将对气候变化更加敏感。

已有相当多研究分析了不同气候变化情景下京津冀地区雾霾的演化趋势。一方面,相当多证据表明,气候变化会引起“北极涛动”、东亚冬季风的变弱以及对流层低层的快速增温等现象,这些都是雾霾形成的有利气候条件,将共同导致未来京津冀地区雾霾发生频率的增加[41-44]。另一方面,也有研究证据指向气候变化对未来京津冀地区大气质量的惩罚效应并不显著,有利于雾霾扩散的气象条件(如西伯利亚高压变动导致的更频繁的冷锋通风)甚至会增加[45-46]。尽管结论存在分歧,但大多数研究一致认为:首先,气候变化对京津冀地区大气质量的影响要到本世纪中晚期才能被明显观察到;其次,从影响规模来看,气候变化对京津冀地区未来很长一段时期内大气环境状况的整体影响有限,综合预计在10%~30%之间。

综合既有研究的发现,研究首先假设气候变化对雄安新区大气质量的惩罚效应至2035年尚可忽略,在持续的大气治理下,新区届时可顺利完成“大气环境质量将得到根本改善”的规划目标。至2035年,预计未来雄安新区PM2. 5 年均浓度将下降至中国现行的环境空气质量标准规定的一级浓度限值和二级浓度限值之间,即15~35 μg/m3,大致相当于2020年深圳市和上海市的水平(分别为19 μg/m3和31. 5 μg/m3)。参考深圳和上海两市2020年的重污染天数,研究假定雄安新区2035年的重污染天数为3~6 d。研究假定气候变化对雄安新区大气质量的惩罚效应至21世纪中叶后将更加显著,参照既有研究的预估结果,新区2050年PM2. 5年均浓度和年度重污染天数较2035年都增长10%~30%,分别达到16. 5~45. 5 μg/m3和3. 3~7. 8 d。

自启动建设以来,雄安新区便同步开始了大规模的国土绿化工程。在以“千年秀林”项目为依托的大规模人工造林计划下,据《河北雄安新区规划纲要(2018—2035年)》,新区森林覆盖率至2035年将达到40%,预计此后将一直维持在该水平。

3. 2. 2 雄安新区未来的人口转型预估

与现阶段相比,未来雄安新区人口的规模和结构预计都将发生重大变化。首先是人口规模的变化。雄安新区设立的一个重要目标是集中疏解北京的非首都功能,包括对首都人口压力的疏解。随着新区逐步建成,可以预计新区常住人口未来将出现大规模增长。《河北雄安新区规划纲要(2018—2035年)》对新区人口密度进行了规定,规划建设区将按1万人/km2控制。根据纲要,雄安新区远期建设(至2050年)用地总规模约530 km2,预计新区最终人口规模约为530万人。其次是人口结构的变化。雄安新区未来的大规模人口增长主要是由迁入人口的增加导致的,而迁入人口以青壮年劳动力为主,必将带动新区人口年龄结构和文化结构的转型。

根据相关研究对未来雄安新区人口规模的预测[47],假定未來新区的迁入人口将达到300万~400万人。基于雄安新区第七次人口普查数据,利用PADIS?INT人口预测软件,该研究模拟了高、低两种人口迁入方案下新区老幼人口比例的变化。第一种方案假定2020—2035年平均每年有10万人迁入雄安新区,2035—2050年之后年均迁入13万人,模拟结果显示:新区常住人口规模在2035年和2050年将分别达到280. 1万人和496. 7万人,老幼人口比例依次是32. 7%和30. 8%。第二种方案假定2020—2050 年平均每年有13 万人迁入雄安新区,模拟结果显示:新区常住人口规模在2035年和2050年将分别增长到329. 8 万和551. 4 万,届时老幼人口比例将分别达到33. 3%和30. 5%。综合来看,与现阶段相比,随着爆发式的人口增长,未来三十年里雄安新区老幼人口比例趋于不断缩减。

人口文化结构方面,根据《河北雄安新区规划纲要(2018—2035年)》,雄安新区15岁以上人口的平均受教育年限至2035年将由现阶段的8. 92年提升到13. 5年。假定雄安新区的人口文化结构至2050年将达到全球领先水平,人均受教育年限进一步提升至14年(相当于现阶段德国的水平)[48]。雄安新区人口文化结构的持续优化趋势表明,新区人口的社会经济地位整体上将不断提升,表现为社会经济弱势人群比例下降。

3. 2. 3 结果

由以上分析可知,大气质量压力(包括PM2. 5 年均浓度和年度重污染天数)和人口压力(包括常住人口规模)构成了未来三十年里雄安新区发展两项关键的不确定因素。根据大气质量压力和人口压力的不同,研究预设了雄安新区的四种未来情景。

情景Ⅰ:低大气质量压力+低人口压力。在该情景下,到2035年和2050年,雄安新区的PM2. 5 年均浓度、年度重污染天数、常住人口规模均达到预估最低水平。

情景Ⅱ:低大气质量压力+高人口压力。在该情景下,到2035年和2050年,雄安新区的PM2. 5年均浓度和年度重污染天数达到预估的最低水平,常住人口规模达到预估最高水平。

情景Ⅲ:高大气质量压力+低人口压力。在该情景下,到2035年和2050年,雄安新区的常住人口规模达到预估的最低水平,PM2. 5年均浓度和年度重污染天数达到预估最高水平。

情景Ⅳ:高大气质量压力+高人口压力。在该情景下,到2035年和2050年,雄安新区的PM2. 5 年均浓度、年度重污染天数、常住人口规模均达到预估最高水平。

以现阶段情况为基准,研究分别评估了四种不同未来情景下雄安新区的日常实践雾霾脆弱性,结果见表5。

由表5可知,在全部预估情景下,与2020年相比,2035年和2050年雄安新区的日常实践雾霾脆弱性都要更低,且2050年最低。分维度比较来看,未来雄安新区的日常实践雾霾脆弱性下降主要得益于实践者脆弱性和时空脆弱性的降低。在未来三十年里,人口年龄结构和文化结构不断优化,年度重污染天数明显减少,森林覆盖率大幅提高,这些因素都有助于降低雄安新区的日常实践雾霾脆弱性。伴随雄安新区的逐渐建成,未来雾霾事件对新区日常生活常态运行的整体扰动将趋于下降。但城市人口的爆发式增长将加剧雄安新区的物质脆弱性,与2020年相比,新区的物质脆弱性系数至2035和2050年都要明显更高。

4 雄安新区雾霾事件的生活适应方案

4. 1 雾霾事件的生活适应:韧性实践的方案

与暴雨洪涝、高温热浪等其他气候灾害不同,雾霾具有更高的可控性。中国过去十多年的大气污染治理历程充分表明,通过对污染源的有效治理,大气质量能够得到实质改善。但大气治理注定是难以毕其功于一役的长期事业,加上导致雾霾的首要污染物——PM2. 5跨域传输的特征,所以即便雾霾问题整体趋于减缓,雾霾事件发生的概率仍旧存在。

近年来,有研究开始关注雾霾多发城市对大气污染的适应性。美国学者Duh等[49]较早地将“城市韧性”的概念运用于分析城市系统对大气环境的适应性问题。Ashan等[50]将大气污染韧性定义为与大气污染的地方利益相关者们围绕灾害或脆弱性发展出来的特定适应手段。Cariolet等[51]从降低排放能力、降低污染物浓度能力和降低暴露能力三个维度评估了法国巴黎及其周边地区在城市规划方面应对交通源大气污染的韧性。

为探索日常生活在减缓气候变化方面的潜力,研究者们基于实践论提出过可持续实践(Sustainable Practices)的解决方案:在顺应实践变迁规律的前提下,通过恰切的制度干预,日常实践能够朝着可持续性的方向发生有序演进,在不降低生活质量的前提下实现日常生活的减碳目标[52-53]。实践论对于理解日常生活适应气候变化同样具有重要启示。在掌握实践再生产规律的基础上,可以通过规划性的干预手段来强化日常实践再生产的条件,旨在提升日常实践的气候风险适应能力,在遭遇极端气候事件时日常生活能够最大限度维持常态运行。

研究使用“韧性实践”(Resilient Practices)的概念来指代实践论所倡导的气候变化生活适应方案。所谓韧性实践,即在极端气候事件发生之后,一项日常实践能够以现有或替代的方式继续维持基本的再生产水平,以确保该实践所对应的日常生活需求能够继续获得充分满足的能力。相较于“韧性城市”“韧性社区”等先行概念,韧性实践强调应当将日常实践作为韧性建设的基本单元,通过干预日常实践来实现气候适应的目标。对照日常实践雾霾脆弱性的决定因素,与雾霾事件相关的韧性实践应具备如下三个特征:一是物质韧性,即实践本身嵌入了适霾的物质要素或者对身体素质要求较低;二是实践者韧性,即实践者群体整体的雾霾风险规避能力较强;三是时空韧性,即实践开展的时间和空间具有相当的灵活性,受雾霾事件的影响较小。

4. 2 雄安新区韧性实践建设的对策建议

與现阶段相比,随着生态环境状况的改善和人口结构的转型,未来三十年里雾霾事件对雄安新区日常生活的整体扰动将会明显下降。考虑到全球气候变化影响的长期性和极端气候事件的危害性,为提升未来雄安新区应对雾霾事件的能力,更具针对性地增强新区日常生活的气候适应性,文章尝试从韧性实践建设的角度提出对策建议。

4. 2. 1 增强物质韧性:利用适霾技术重构雾霾敏感实践

日常实践看似不易变迁,实则具有一定程度可塑性,技术创新是引领实践变迁的重要动力。通过植入雾霾适应技术,能够有效改造一些雾霾敏感的日常实践,增强实践的物质韧性。

出行是现代城市生活的基本需求,但出行类实践最易受雾霾事件影响。雾霾天气下,大气能见度降低,容易出现交通拥堵,出行的交通安全隐患也会升高。与此同时,许多出行类实践的开展过程中往往还伴随高雾霾暴露,有损人体健康。综合比较来看,轨道交通(尤其是地下轨道交通)是受大气能见度限制最小的一类交通技术。目前,具有空气净化和过滤功能的新风系统技术在中国诸多城市的轨道交通系统中获得广泛应用,能够有效减少乘客的雾霾暴露。因此,为增强出行类实践对雾霾事件的物质韧性,建议雄安新区将地铁和有轨电车作为未来重点发展的两类公共交通方式,并在雾霾天气增加运力,以满足新区居民的正常出行需求。

雾霾事件发生时,与户外相比,相对封闭的室内环境大气污染物浓度通常更低,在室内开展的日常实践受到的影响也相对较小。但在长时间门窗关闭的情况下,室内大气质量也会趋于恶化,造成室内污染问题。空气净化技术的应用能够进一步降低室内实践场所的雾霾暴露风险,并改善室内大气质量。通过在住宅、办公楼、超市、餐厅、商场、学校、酒店、健身房、娱乐会所等人员聚集场所安装空气净化设施,在遭遇雾霾事件时能够有效降低这些日常实践场景的污染物浓度,通过减少雾霾暴露的人体健康危害增强实践的物质韧性。

户外场所日常实践的雾霾适应有两个思路。一是利用便携式防霾技术设备加强对实践者个人的防护。目前市面上的防霾口罩、车载空气净化机、穿戴式空气净化器等技术产品能够为个体提供针对性的有效防护,增强户外实践对雾霾污染的适应性,应在防灾应急的宣传教育培训中向居民大力普及。二是利用避霾性建筑工程技术打造适宜日常实践开展的局部大气环境。气膜建筑是采用特殊建筑纤维膜材的一种新型建筑技术,具有跨度面积大、建设工期短的优点,已被广泛应用于体育场馆和各类临时性集会场所的建设。气膜建筑配备的自动化增压、新风系统和过滤系统让建筑空间内的大气质量能一直维持在优良水平,具备良好的避霾性能。在雾霾高发季节,建议雄安新区利用气膜建筑技术在各社区生活圈内搭建临时性的公共避霾中心,为雾霾天气下居民参与一些原先的户外实践活动提供替代场所和集中防护。

4. 2. 2 增强实践者韧性:针对重点雾霾脆弱人群制定应急预案

随着大规模人口迁入,雄安新区未来三十年的老幼人口比例趋于下降,但老年人和幼儿人群的规模预计将大幅增加。根据规划,新区将大批引进北京疏解企事业单位的职工,这些高学历、高端技术人员构成了新区的新住民,也是未来新区人口的主体。与新住民相比,新区的大多数本地居民以及建设者之家的工人受教育水平不高,属于社会经济地位相对弱势的群体,对各类风险的应对能力较低[54]。鉴于老年人、幼儿以及社会经济地位弱势群体的日常生活更易受到雾霾事件影响,雄安新区有必要为以上重点雾霾脆弱人群制定防霾应急预案,结合不同人群的日常实践需求提供专门生活救助。

雾霾事件发生后,重点雾霾脆弱人群生活需求的优先次序会发生变化,表现为部分日常实践的相对重要性上升。首先是就医实践。雾霾暴露更容易对老年人(特别是患有呼吸道、心脑血管等基础病的老人)、免疫功能尚未健全的幼儿以及社会经济地位弱势人员(如环卫、建筑、摊贩等从业者)的健康造成损害,预计这些人群的就医需求在雾霾事件发生后会大幅上涨。其次是照护实践。雾霾暴露造成的身体不适可能会导致一些老人暂时失去生活自理能力,需要专人照护;重度雾霾事件发生后,中小学校和幼儿园通常会采取紧急停课措施,针对儿童的临时照护需求也会上升。最后是物资获取实践。受雾霾事件影响,老年人因外出购物不便对生活物资配送的需求会增加,而社会经济地位弱势人群获取防霾物资的需求也会变得相对紧迫。

为回应重点脆弱人群在雾霾事件下的紧急实践需求,建議雄安新区以社区为单位,在整合社区资源的基础上制定针对性的生活应急预案。建议各社区首先对社区内雾霾脆弱人员建档立卡,对孤寡独居老年人、空巢老年人、双职工家庭儿童、低收入人员等易受雾霾影响的社区居民进行逐户调研、识别与分类,并确定紧急联络人。其次,建议各社区分别组建由社区医护、社区工作人员、社会工作者、社区商户、居民志愿者等构成的专门生活救援队伍,在雾霾事件发生后,为雾霾脆弱人群提供上门诊疗、紧急送医、临时照护、生活物资配送、防霾物资援助、防霾知识和技能培训等救助服务。

4. 2. 3 增强时空韧性:将实践的数字化转型融入智慧城市建设

根据城市社会学家卡斯特的网络社会理论,进入21世纪以后,信息通信技术正在引领全球社会日常实践的数字化转型,由此涌现出“网购”“网约车”“上网课”“远程医疗”“在线健身”等一系列新兴实践形式。与传统实践对以面对面互动为特征的地方空间(Space of Places)的高度依赖不同,数字化实践的再生产主要是在各种网络搭建的流动空间(Space of Flows)中展开[55-56]。流动空间的本质是虚拟空间,它的一个重要特征是实践再生产的时间和空间更富弹性,不但实践的开展顺序更加灵活(所谓“无时无刻的时间”,Timeless Time),实践者开展实践甚至不必亲身出席,仅凭线上参与即可完成。就此而言,数字化的实践整体上具有更强的时空韧性,能够让实践的再生产极大地豁免于雾霾事件的扰动。

雄安新区致力于建设成为一座具有深度学习能力、全球领先的智慧新城。目前,雄安新区已初步建成全国首个城市级智能基础设施平台体系——“一中心四平台”(城市计算中心、物联网平台、视频一张网平台、CIM平台和块数据平台),基于该平台体系能够开发多样化的智能化应用场景,为新区日常实践的数字化建设创造了有利条件。例如,基于CIM平台搭建的“数字孪生”城市能够精确模拟和还原雄安新区的各类生活场景,使得许多日常实践的线上开展更加接近线下真实场景,为一些可能受雾霾事件影响而中断的实践活动提供了临时替代方案。以智慧城市建设为契机,雄安新区应加快推进城市日常生活的数字化转型,探索各类日常实践在“云上之城”开展的潜力,通过培育更具时空韧性的数字实践来防御雾霾事件对新区日常生活的冲击。

(责任编辑:蒋金星)