康普茶发酵工艺研究进展

2023-05-20何筱妍竺莹莹陈发营刘甜甜

◎ 何筱妍,竺莹莹,陈发营,刘甜甜,阮 晖

(1.浙江大学 生物系统工程与食品科学学院,浙江 杭州 310058;2.浙江大学宁波研究院,浙江 宁波 315100;3.浙江森宇有限公司,浙江 义乌 322000)

康普茶作为一种发酵茶饮料,在国外饮料市场十分受欢迎。康普茶在中国历史上是具有丰厚文化积淀的一类茶饮品。康普茶又称红茶菌、海宝、胃宝、醋蛾子、药用蘑菇等,其最早出现在距今2 000 年前的中国秦朝,被称为“长生不老茶”[1]。康普茶是以茶和蔗糖为发酵底物,以细菌和酵母形成的共生体所形成的菌膜为发酵剂,静置发酵而成的酸甜可口饮料。茶叶中的功能性组分及在发酵过程中产生的各种代谢物,如有机酸、儿茶素、类黄酮和酚类化合物等,赋予了康普茶丰富的健康功效,如抗菌、抗氧化、抗癌、肝脏保护等。因此,康普茶作为一种新型茶保健饮品,在我国具有一定的商业前景。

目前,康普茶在我国基本上来源于民间自产自销。而国外的一些零售食品商店可见出售不同口味的康普茶饮品,康普茶已实现规模化生产和商业化销售。因此,我国急需对康普茶生产发酵工艺进行规范,提高其饮用安全性,以推动康普茶作为一种功能性发酵茶饮品在国内的商业化。本文主要阐述了康普茶的微生态和发酵工艺方面的研究进展,总结了康普茶发酵传统工艺与新工艺特点,为其在国内的规模化生产和销售提供思路,并对康普茶系列产品开发进行展望。

1 康普茶发酵微生态

自然发酵所制得的发酵食品,如黄酒、酸面团、酸菜和泡菜等,其发酵过程都是由各自独特的微生态系统所进行。康普茶发酵也属于自然发酵,其发酵的微生态系统主要由醋酸菌、酵母菌以及少量乳酸菌组成,随着发酵的进行逐渐形成纤维素凝胶膜,漂浮于发酵体系液面,菌膜中的微生物通过吸收茶汤中的营养成分和环境中的氧气促进康普茶的发酵。康普茶的微生物组成会根据接种菌膜来源、茶叶种类、发酵时间和生产条件等因素而有所变化,但在发酵过程中起主导地位的是醋酸菌和酵母菌。

1.1 醋酸菌

醋酸菌是康普茶发酵过程中的优势菌,能在含氧状态下以酒精为底物产生醋酸。在发酵的初始阶段,酵母菌通过转化酶将蔗糖水解成葡萄糖和果糖,并通过糖酵解产生乙醇。醋酸菌可利用乙醇生产醋酸等有机酸[2],产生的醋酸以及其他有机酸赋予了康普茶酸味特征。醋酸和乙醇的存在避免了发酵体系受其他有害微生物的污染。

目前已在康普茶中发现的醋酸菌包括醋酸杆菌属(Acetobacter)、葡糖杆菌属(Gluconobacter)、葡糖醋杆菌属(Gluconacetobaceter)以及驹形杆菌属(Komagataeibacter)等。其中,驹形氏杆菌属和葡糖醋杆菌属被认为是康普茶发酵中最具特色的微生物,它们通过利用发酵底物中的碳源(如蔗糖)生成β-1,4-葡聚糖,β-1,4-葡聚糖可以通过分子内和分子间的氢键作用形成不溶于水的高分子聚合物,即细菌纤维素。驹形氏杆菌属和葡糖醋杆菌属是产细菌纤维素的主要菌种,康普茶的菌膜形成极大程度上归功于这两个菌种的存在。

1.2 酵母菌

在康普茶发酵过程中,酵母菌同样占主导地位。酵母菌是一种兼性厌氧菌,通常生长在康普茶菌膜内部和下部,其在发酵过程中产生的代谢产物,如醇类、酸类、酯类化合物等,有助于康普茶发酵液形成特征芳香风味。目前已在康普茶中发现的酵母菌包括接合酵母菌属(Zygosaccharomyces)、酒香酵母属(Brettanomyces)、假丝酵母属(Candida)、类酵母属(Saccharomyces)、裂殖酵母(Schizosaccharomyces)、有孢汉逊酵母属(Hanseniaspora)、毕赤酵母属(Pichia)以及驹形氏酵母属(Komagataella)等[3]。

康普茶独特的甜、酸、清爽的味道归因于酵母与细菌之间的协同共生作用,酵母菌将蔗糖水解为葡萄糖,并利用发酵基质中的碳源生成各种醛和醇。醋酸菌利用酵母菌产生的葡萄糖和其他代谢物生成有机酸,并形成酯类。康普茶的pH 值和酸度等理化条件也会影响微生物生长代谢和风味物质的积累形成。

1.3 乳酸菌

目前关于康普茶微生物组成的研究中,采用依赖性培养法和高通量测序法所鉴定得到的乳酸菌较少,因此,乳酸菌被认为是康普茶发酵过程中的非主要特征菌。目前已在康普茶中发现的乳酸菌主要有乳球菌属(Lactococcus)、乳杆菌属(Lactobacillus)、明串珠菌属(Leuconostoc)以及双歧杆菌属(Bifidobacterium)[3]。

2 康普茶发酵工艺

2.1 康普茶传统发酵工艺

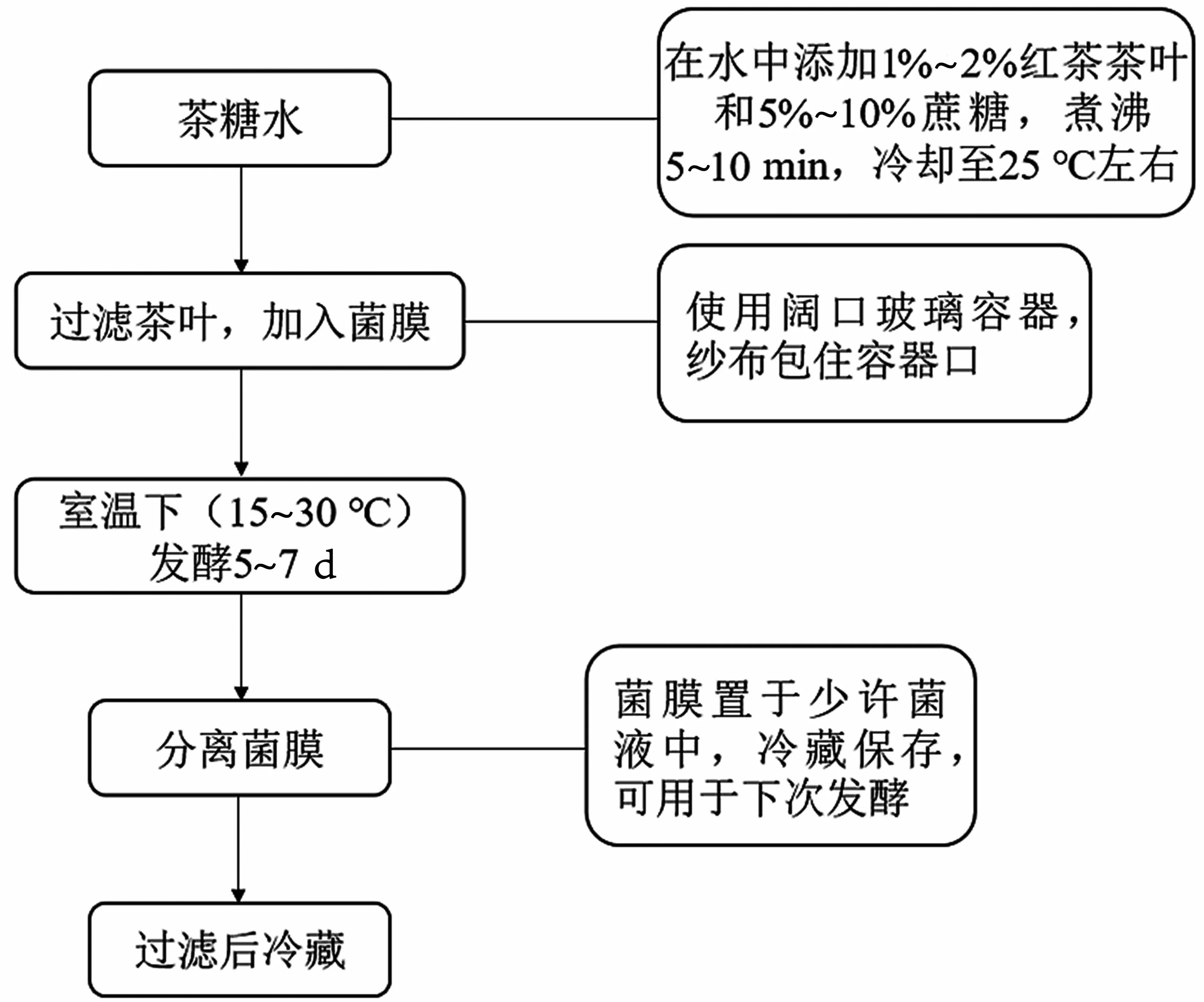

传统康普茶制作是通过将菌膜(SCOBY)放入加糖的红茶茶汤中发酵而制成,发酵体系由漂浮菌膜和发酵液两相组成,一般家庭制作即可完成,流程如图1所示。

图1 康普茶传统发酵工艺流程图

即在1 L左右水中加入5%~10%蔗糖和1%~2%茶叶(传统上用红茶),煮沸10 min 后过滤倒入提前用沸水消毒过的广口玻璃容器中,放入菌膜,容器口盖上干净、透气的纱布,室温下静置发酵5 ~10 d,过程中可见长出新的、颜色较浅的菌膜层,发酵结束后分离菌膜和发酵液,前者可继续用于下一轮发酵,后者可直接饮用。

康普茶传统发酵工艺的特点如下。①原料是糖和茶。糖可用白砂糖或红糖,为发酵提供能源;茶则为发酵提供各种微量生长因子,传统上的茶用的是红茶,因为红茶中茶多酚含量低,所制得的康普茶没有涩味。②发酵使用代代相传的菌膜,于室温下静置发酵,最佳发酵温度为18 ~26 ℃,一般发酵5 ~7 d 后即可饮用,发酵太久则酸度过高,不宜饮用。③在发酵过程中,茶汤表面会逐渐形成一层颜色较浅而透明的新菌膜,它会漂浮于旧菌膜之上生长,这是康普茶成功发酵的重要标志。此时,体系开始有康普茶特有风味,发酵过程中产生的碳酸可能会使溶液中出现气泡。发酵起始时,除了加入菌膜作为发酵剂,还可以适量添加上一轮的菌液以降低pH 值,抑制污染微生物的生长。④观察康普茶发酵成功与否的另一个经验性现象是新旧菌膜均应当漂浮于液相上层,因为菌膜比重几乎与液相相同。正常发酵时,菌膜会漂浮于茶汤表面。如果菌膜沉到液相底部,说明其发酵不充分,所制得的康普茶滋味不正。⑤发酵采用阔口玻璃容器,在容器口盖上干净、透气的纱布,防止灰尘飘入以及因在发酵过程中所产生的芳香物吸引果蝇等昆虫,同时为体系中的微生物代谢活动提供必要的气体通道。因醋酸菌生长需要大量氧气,所以发酵所使用的玻璃容器必须是敞口或有一个宽的瓶颈,以便有足够表面积与环境空气交换,在允许氧气进入的同时,防止发酵过程中产生的二氧化碳在容器内形成压力。发酵完成后,发酵液经过过滤、包装后储存在4 ℃条件下,发酵几乎不会再进行,使康普茶保持在一个理想、稳定的饮用条件。菌膜保存于少许发酵过的康普茶中,下一轮发酵可以继续使用。

2.2 康普茶新发酵工艺

康普茶传统发酵工艺容易受到污染,产品品质不稳定,菌种保存困难,生产、运输不便,静置培养发酵周期长以及无法实现大规模快速生产。由于醋酸菌是好氧菌,酵母菌是兼性厌氧菌,振荡发酵时它们能够接触到更多氧气,利于其生长繁殖,缩短了发酵周期。因此,康普茶新发酵工艺是对康普茶中优势发酵菌株进行鉴定和分离,并复配后进行振荡发酵。相比于自然发酵,优选菌株接种发酵保证了风味的稳定性和品质的安全性。此外,在康普茶新发酵工艺中,可以选择红茶以外的发酵底物。例如,AYED 等[4]用葡萄汁作为康普茶发酵底物;张文莉等[5]用康普茶菌膜发酵山药汁和枸杞汁,上述所制得的康普茶皆有独特风味。

康普茶发酵过程中,糖度逐渐下降,酸度逐渐上升,发酵结束时,每一种康普茶都有一个适宜饮用的糖酸比。因此,除了2.1 节中所述现象作为评判康普茶正常发酵的标准之外,糖酸比也可作为考察康普茶发酵情况、研究康普茶发酵体系的动态变化以及判定康普茶发酵终点的重要理化指标。

综上所述,康普茶新发酵工艺可将优势菌株复配后作为发酵剂,进行振荡发酵。发酵底物可以选择红茶以外的普通食材或药食同源食材,进而制作出口感风味特色各异、成分功效多样的康普茶。康普茶新发酵工艺流程如图2 所示。

图2 康普茶发酵新工艺流程图

3 结语

康普茶作为一种活菌型饮料,在调理肠胃、护肝排毒、增强免疫力、缓解炎症等方面都有一定作用。但我国的康普茶生产没有一套标准流程,也未见大规模销售,因此对于康普茶的发酵工艺需要进行标准化质量控制,从而提高产品品质及饮用安全性,继而推进康普茶作为一种益生饮品在国内的商业化。

康普茶发酵过程都伴随糖度下降和酸度上升,直至糖酸比达到适宜值时为发酵终点。因此,糖酸比可以作为考察康普茶发酵情况以及判定康普茶发酵终点的重要理化指标,并有利于实施有效、便捷的质量控制。此外,还可优选各种能够形成康普茶发酵微生态的功能性微生物,以及各种植物资源作为发酵底物,制作出具有保健功效、口感风味各异的康普茶产品,开发康普茶系列产品。