文人画,世界艺苑的奇葩

2023-05-19张建业

文/张建业

世界各民族的绘画形式多种多样,无论西方油画、水彩画,还是东方浮世绘、伊朗细密画,其创作者多是专业从事绘画的艺术家;只有中国的文人画例外,作者身份多样,如唐代大诗人王维,宋代文人苏东坡,明代抗倭英雄徐渭、帝师董其昌,还有出家高僧,如八大山人、弘仁等,都是文人画史上的名家……1000多年的艺术轨迹延续到近代,吴昌硕、齐白石、黄宾虹、潘天寿诸位大师依然让文人画矗立在高光时刻。这足以让文人画在世界绘画史上彪炳独尊。

文人画始于唐代,以王维“诗中有画,画中有诗”(苏东坡语)为代表。经宋元几代文人画家的传承发展,至明代在理论上已形成共识。

唐代张彦远说:“自古善画者,莫非衣冠贵胄,逸士高人,非闾阎之所能为也。”北宋的苏轼和明代《唐六明画谱》又提出了“士夫画”一词,直至董其昌的“文人画”说。

董其昌正式提出“文人画”这个概念见于《画禅室随笔·画诀》中的一句话:“文人之画,自王右丞(即王维)始。”另一位明代评论家顾凝远在《画引》中则说:“生则无莽气故文,所谓文人之笔也,拙则无作气故雅,所谓雅人深致也。”

元代的赵孟頫有诗云:“石如飞白木如籀,写竹还须八法通。若也有人能会此,方知书画本来同”,强调文人画中的书法趣味。董其昌则进一步提出,“士人作画,当以草隶奇字之法为之,树如屈铁,山如画沙,绝去甜俗蹊径,乃为士气”。清代石涛的“古人以八法合六法”“画法关通书法津”,则更进一步地把文人画和书法联结在一根纽带上了。

民国初年,陈衡恪在他所写的《文人画之价值》一文中,提出文人画的四大要素:第一人品,第二学问,第三才情,第四思想。在这四大要素中,重点是“人品”与“学问”,而在这两个重点中,作为文人画的标志来看,更重要的一点是“学问”。这里说的“学问”不是指单纯知识的掌握,而是一个人综合驾驭中国传统文化能力的考量,与天赋、学识、经历有密切关联。虽然学问上的差异让不同时期文人画的风格有所不同,也就是石涛说的“笔墨当随时代”,但文人画的内质即所追求的审美格调始终没有改变,就是把形而下的视觉艺术升华成形而上的哲学境界,让观者品读回味于看似简单的笔墨书写中的多元流露。

可见文人画与一般绘画的不同点,即在于它不只是需要绘画技巧,更需要调动文人画家在政治、文学、诗词、书法、人文等许多方面的知识技能,在时代的熔炉里催化于一纸,创作出超形传神、意趣盎然、风格鲜明的作品。倪云林的清雅淡泊,徐渭的酣畅淋漓,渐江的虚静空灵即如此。

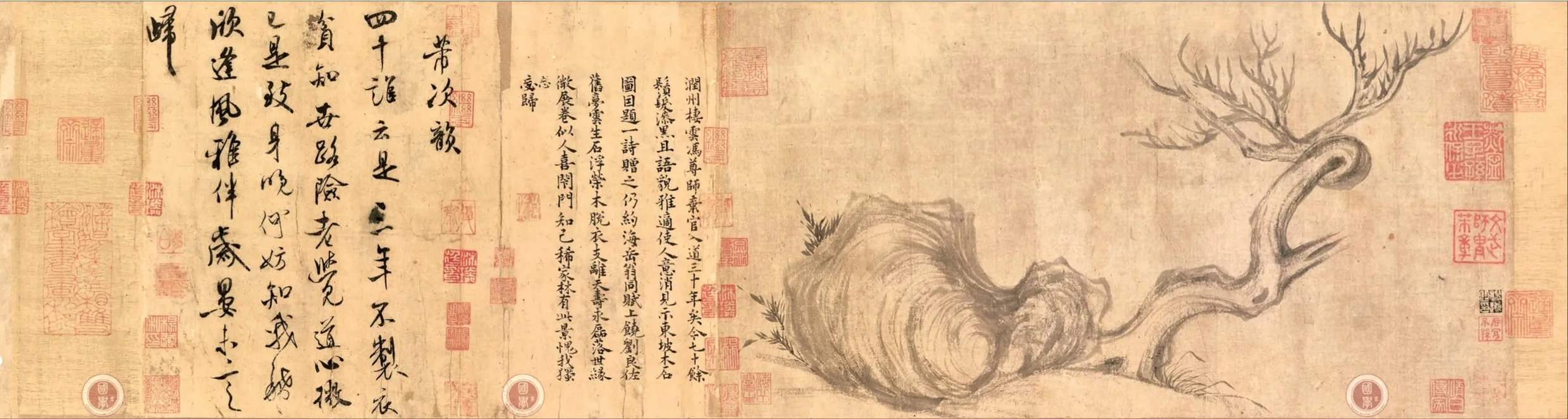

苏东坡作品

徐渭作品

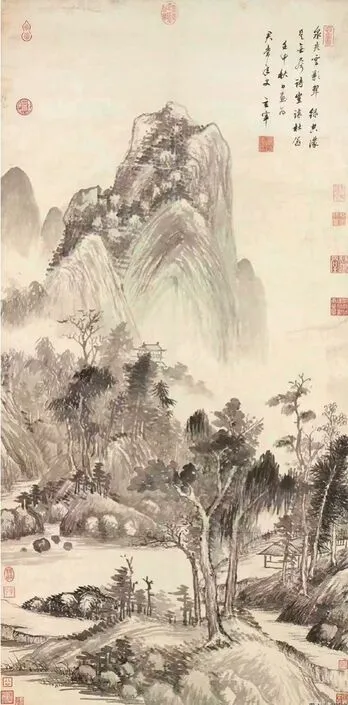

弘仁作品

八大山人作品

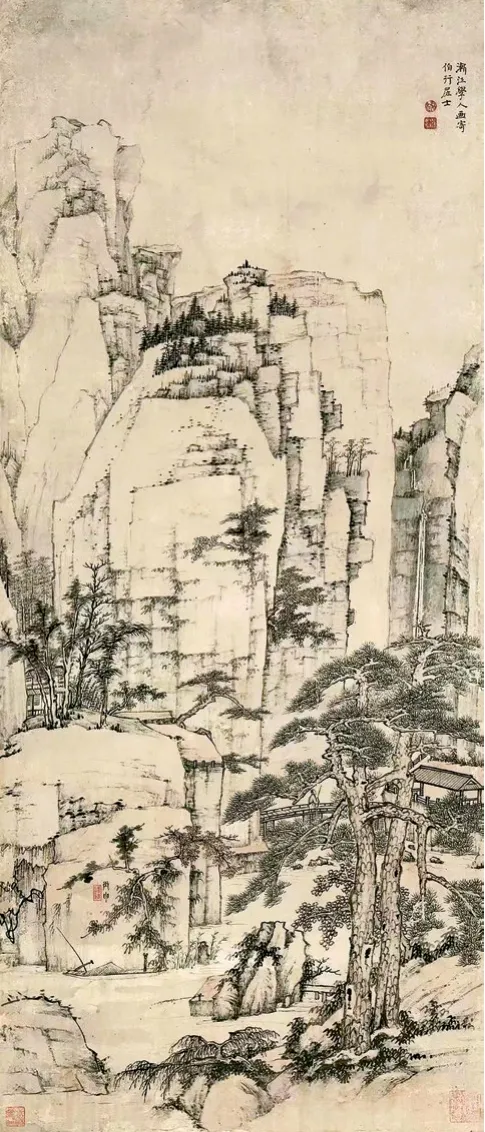

董其昌作品

为什么只有中国有文人画?

笔者近年从事东西方美术差异溯源的研析,东西方绘画的差异有诸多原因,其中绘画工具是最基本的因素之一,油画笔为油画家创作专用,与日常写作毫无关联,而大多从政的文化人不能驾驭油画笔从事艺术创作,他们的审美就没法直接注入油画创作中,也就不会产生类似中国文人画的艺术形式。

而中国毛笔的不同恰恰在于此,考古资料表明,殷商时期就有了书迹,有朱迹和墨迹,如在陶片上书写的墨迹,也有书而未刻的甲骨文朱迹,还有墨迹等。这些重要的考古发现,足以证明殷商时期,我们的祖先就开始使用毛笔书写,包括诸多的艺术创作。自此,中华民族的文明也就伴随毛笔的挥洒多姿多彩地徐徐展开……

自秦朝建立统一政权,从事政治文化的历代精英们,无不是驾驭毛笔的高手,至科举制度产生,书写水平甚至成为改变命运的门槛,这就是隋唐以来的大书法家多是当朝高官的原因,褚遂良、欧阳询、颜真卿、苏东坡、蔡襄、赵孟頫、刘墉等无一例外。文人画正是得到了这样的先天土壤滋养,有绘画天赋的官员文人,闲暇之余涉足丹青,用自己深厚传统文化的底蕴生发出对绘画的认知,自由诠释内心的审美表达,把自己人生境界、文学修养的无形诗意,通过笔墨变成有形的、有鲜明文人特质的图画,凸显于中国画坛,有别于院体画家并立足在中国画的巅峰,在世界绘画史上也独领风骚、无与伦比。这恰恰是由于毛笔作为书写工具,无意于佳而佳的结果,是人类历史发展过程中的偶然中的必然。

文人画由于传统文人的参与,使艺术的形式里融入中国儒、释、道的核心元素,或儒,或禅,或道。以儒家修身、齐家、治国、平天下之精神提炼笔墨,精研章法,筑其基,如董其昌的山水;以静谧禅境经营位置,求其韵,如八大山人的荷花;以道法自然为格调,化其魂,如徐渭的墨葡萄。

文人画既可中庸敦厚,也可明心见性,更能道法自然,中华哲学精髓升华凝练成文人画诗意笔墨元素的内美,通过文人画家的笔墨留在历代传承的画卷之中,定格在世界艺术星空之上,熠熠生辉。