远程肢体缺血预适应通过上调血管内皮生长因子表达促进急性心肌梗死患者侧支循环形成

2023-05-18梁家荣唐良秋陈云宪刘相应陈宝峰

梁家荣,唐良秋,陈云宪,刘相应,陈宝峰

目前有证据表明,心脏和其他器官可通过对远程器官或组织(如上肢)采取多个短暂的、非致命性的缺血和再灌注循环来保护心脏和其他器官免受致命的急性缺血-再灌注损伤,此过程称为远程肢体缺血预适应(RLIP)[1,2]。远程肢体缺血预适应的潜在机制尚不完全清楚,尽管目前概念表明,远程缺血预适应刺激会产生一种血源性因子,将保护作用从远程器官或组织传递到目标器官,特别是在晚期时相缺血训练后24~72 h[3]。

对急性ST段抬高型心肌梗死(STEMI)且因各种原因错过再灌注时间窗的患者,目前尚无办法进一步减少此类患者的心肌细胞死亡,择期经皮冠状动脉介入治疗(PCI)仅为补救方法。而在发病入院到择期PCI期间,有效的冠状动脉(冠脉)侧支循环形成对患者顿抑心肌和冬眠心肌细胞的保护及心功能的保护具有重大意义[4]。冠脉侧支循环形成的涉及到多种生长因子和信号级联的复杂协调表达。而在许多生长因子中,血管内皮生长因子(VEGF)起到关键作用[5]。基于上述原理,本研究拟探讨远程肢体缺血预适应对急性心肌梗死患者冠脉侧支循环及血管内皮生长因子的影响。

1 资料与方法

1.1 研究对象入选标准:选择2019年3月~2020年9月于粤北人民医院心血管内科错过再灌注时间窗行择期PCI的急性STEMI患者90例。排除标准:①合并糖尿病患者;②既往PCI或冠脉搭桥患者;③发病后溶栓患者;④行急诊PCI患者;⑤合并颈动脉或下肢动脉狭窄或闭塞患者。所有入选患者均按相关指南接受冠心病相关药物治疗,均签署知情同意书,本研究经我院伦理委员会审批。采用随机法将入选研究对象分为远程肢体缺血预适应组和对照组各45例。

1.2 远程肢体缺血预适应执行标准采用Kharbanda R[6]建模的方法,对缺血预适应组PCI术前3 d开始使用缺血预适应训练仪(双臂自动治疗仪,深圳市华盈泰智能技术有限公司)行双上肢缺血预适应,袖带加压高于基础血压50 mmHg(1 mmHg=0.133kPa)压迫肱动脉,持续5 min后放气休息间隔5 min,重复5次,早晚各执行一组。

1.3 观察指标①所有患者入院后24 h内检测肌酸激酶同工酶(CKMB)、心肌;②手术当日复查上述指标,入院时及手术当日均采集静脉血通过ELISA方法定量血浆VEGF浓度;③记录冠脉造影术中犯罪血管侧支循环的形成与否及其侧支循环分级;④记录患者术中其他情况:包括病变血管数量、心绞痛与否、心律失常与否、慢血流与否等情况。

1.4 侧支循环评价Rentrop分级定义侧支循环评价采用Rentrop分级标准[7]:0级:无侧支血流;1级:梗塞相关动脉远端小分支充盈;2级:梗塞相关动脉远端主要分支充盈:3级:梗塞相关动脉远端完全充盈。

1.5 统计学分析采用SPSS 19.0统计软件,进行数据分析,符合正态分布的计量资料以均值±标准差(±s)表示,组间比较采用t检验,计数资料采用百分数表示,组间比较采用χ2检验。应用ROC曲线界定VEGF浓度cutoff值预测缺血预适应后侧支循环形成与否。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

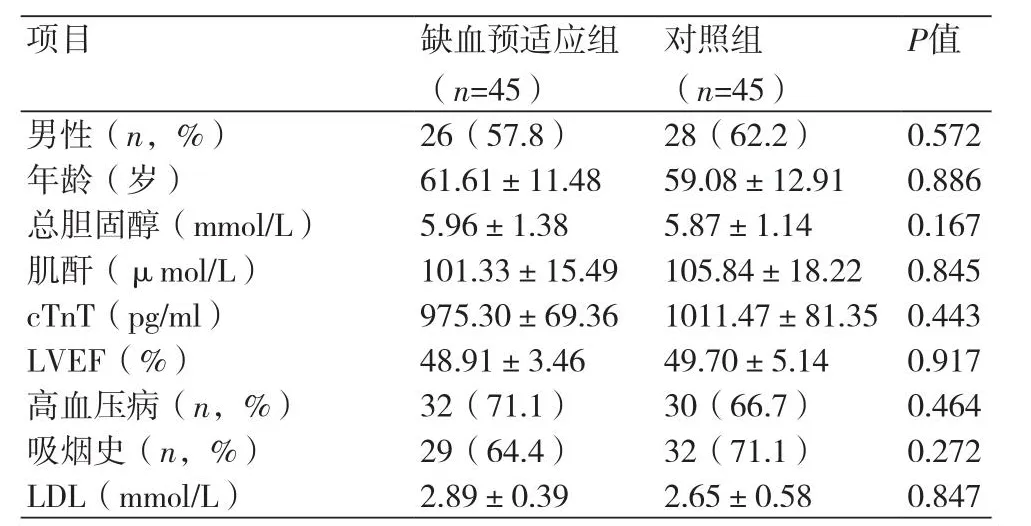

2.1 缺血预适应组及对照组基线资料比较两组患者入院时一般基线资料情况如性别、年龄、吸烟史、高血压病史、高血脂病史、cTnT、CKMB、左室射血分数(LVEF)、肌酐值等比较,差异无统计学意义(P>0.05),表1。

表1 两组患者的基线资料比较

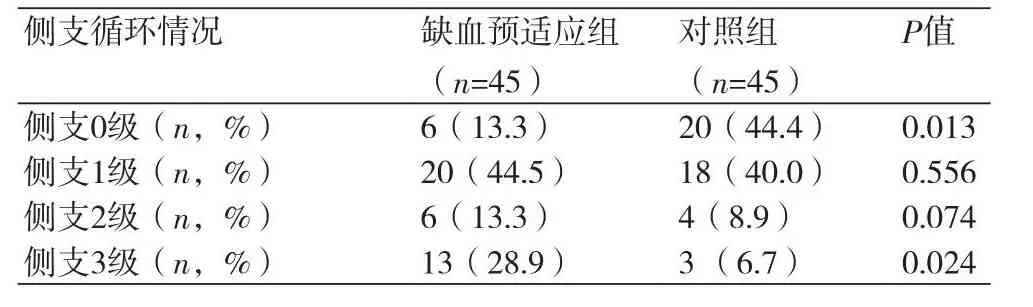

2.2 缺血预适应组及对照组术中侧支循环情况及比较术中按侧支循环Rentrop分级标准,发现缺血预适应组侧支循环血流分级为3级的患者数量较对照组多(13例 vs.3例),而0级的患者数量较对照组少(6例 vs.20例),差异有统计学意义(P<0.05)。定义侧支循环0级、1级为侧支循环不良,侧支循环2级、3级为侧支循环良好;缺血预适应组侧支循环良好的患者数量远多于对照组(19例 vs.7例,P=0.016),表2。提示远程缺血预适应可促进冠脉侧支循环形成。

表2 两组术中侧支循环比较

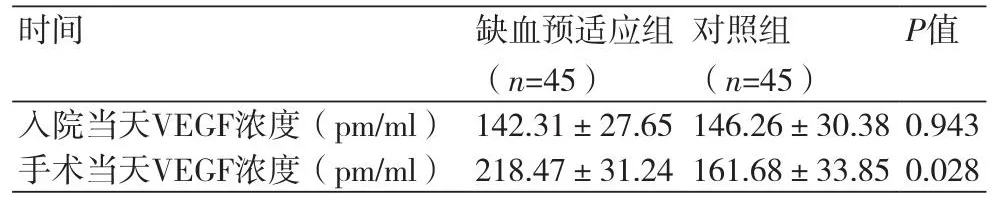

2.3 缺血预适应组及对照组VEGF浓度比较采集患者入院时及手术当日静脉血,通过ELISA方法定量血浆VEGF浓度,缺血预适应组及对照组(入院时VEGF浓度无明显差别[(142.31±27.65)pg/ml vs.(146.26 ±30.38)pg/ml,P=0.943];手术当日缺血预适应组血浆VEGF浓度较对照组升增高[(218.47±31.24)pg/ml vs.(161.68±33.85) pg/ml,P=0.028]。上述结果提示,与对照组对比,经远程缺血预适应处理后,患者手术当日血浆VEGF浓度有所提升,表3。

表3 两组不同时间点VEGF浓度比较

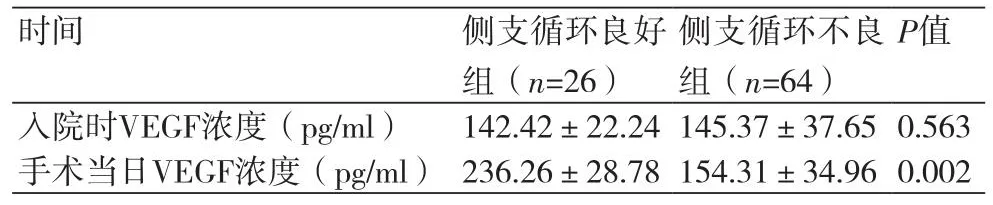

2.4 侧支循环良好组与侧支循环不良组VEGF浓度比较按侧支循环Rentrop分级标准重新分组,侧支循环良好组及侧支循环不良(64例)入院当日VEGF浓度无明显差别[(142.42±22.24)pg/ml vs.(145.37±37.65)pg/ml,P=0.563],而手术当日侧支循环良好组血浆VEGF浓度较侧支循环不良组增高[(236.26±28.78) pg/ml vs.(154.31±34.96) pg/ml,P=0.002],提示患者血浆VEGF浓度的升高有利于侧支循环形成,表4。

表4 两组不同时间点VEGF浓度比较

2.5 手术当日VEGF浓度对预测远程肢体缺血预适应处理后侧支循环形成的价值在缺血预适应组患者中,19例侧支循环形成良好,手术当日VEGF平均浓度为(229.84±27.577)pm/ml;26例侧支循环形成不良,手术当日VEGF平均浓度为(155.77±32.863)pm/ml。 将性别、年龄、吸烟史、高血压病史、高血脂病史、cTnT、CKMB、LVEF、肌酐值、入院时VEGF值、手术当日VEGF值分别代入多因素Logistic回归分析,结果提示仅手术当日VEGF值是患者是形成冠脉侧支循环的独立保护因素(因变量“侧支循环不良”赋值为1,P=0.046,OR=0.096,95%CI:0.017~0.482)。以手术当日VEGF值=199.50 pg/ml为最佳cutoff值。对预测行缺血预适应后出现冠脉侧支循环的特异性为92.3%,敏感性为94.70%,ROC曲线下面积为0.945(95%CI:0.877~1.000,P<0.001),提示远程肢体缺血预适应后手术当日VEGF值对冠脉侧支循环形成有良好预测作用(图1)。

图1 手术当日VEGF值预测侧支循环形成的ROC曲线

3 讨论

冠脉侧支循环的形成过程和影响因素较为复杂,当心肌反复缺血、缺氧,且时间足够长、强度足够大时,可使侧支血管形成的速度加快、数量增多。通常情况下,缺血缺氧是引起血管形成的主要原因,而炎症刺激、机械因素和化学因素等是次要原因。对急性心肌梗死患者,早期冠脉侧支循环的建对心功能的保留和恢复具有极其重要的意义[8]。有学者发现既往心肌梗死病史或不合并糖尿病患者,当发生冠脉闭塞时易形成侧支循环[9]。

血管内皮生长因子是目前研究最深、最具特异性且作用最强的内源性血管生长因子。其发现彻底改变了我们对发育和生理稳态过程中血管发生和血管生成的理解。VEGF家族包含VEGF-A、B、C、D等众多因子,其受体亦包含了VEGF-R1、VEGF-R2、VEGF-R3三种。VEGF作为一种血管生成细胞因子,主要通过血管内皮生长因子受体1和神经纤维蛋白受体1依赖机制诱导心肌特异性血管生成和动脉生成[10]。同时,血管内皮生长因子与其受体激活下游多种信号通路,调控细胞代谢,增加组织灌注,改善内皮功能[11]。Toshiyuki等[12]建立急性心肌梗死小鼠动物模型,通过染色内皮细胞和血管平滑肌细胞并测量梗塞区域来评估缺血心肌中血管生成的程度,发现血管生成良好的小鼠,VEGF的蛋白质表达水平增加。本研究根据冠脉造影术中侧支循环Rentrop分级重新分组后,发现侧支循环良好组手术当日VEGF浓度较侧支循环不良组高,印证了VEGF的增高利于侧支循环形成。

目前认为远程肢体缺血预适应主要通过体液及神经两个机制发挥心脏保护作用[13]。Lau等[14]发现,远程肢体缺血预处理可显著降低冠心病患者微循环阻力指标和增加冠脉血流储备。增加了RLIP在PCI治疗期间由于冠脉微循环功能改善而赋予心脏保护作用的可能性。国内学者通过测量比较PCI术中球囊扩张前冠脉病变远端压力(非闭塞压力)和球囊扩张闭塞过程中冠脉远端闭塞压力,发现RLIP可改善病变远端灌注,迅速增加冠脉远端闭塞压,从而达到改善冠脉侧支血流的目的[15]。本研究发现,经远程肢体缺血预适应处理后,缺血预适应组冠脉侧支循环良好的患者数量更多,且手术当日缺血预适应组VEGF浓度较对照组上升明显。提示RLIP可促进该类患者侧支循环形成,其机理可能与其提高VEGF浓度有关。我们利用ROC曲线分析,以缺血预适应处理后手术当日VEGF值=199.50 pg/ml为最佳cutoff值,对冠脉侧支循环形成有良好预测作用。

本研究发现远程肢体缺血预适应或许可通过提升VEGF浓度从而促进冠脉侧支循环形成,同时因其操作方便,价格便宜,若日后有更多证据支持,可为临床上保护心肌开辟新的路径。同时VEGF介导的治疗性血管新生亦为缺血性心血管疾病的治疗提供了新的思路,但其引出的基因疗法,目前大部分仍在动物实验阶段,临床研究仍有待更深入的探讨。有学者发现血管内皮生长因子在大多数人类肿瘤中过度表达,并与侵袭性、血管密度、转移、复发和预后相关[16]。故临床亟需解决的是治疗的安全性和有效性问题。尽管再生医学在加速度心脏血管生长方面具有巨大潜力。随着研究的深入,日后可制定出规范的操作及可靠的安全性验证,使其更好服务于临床。