国际消费中心城市:共性分析、发展模式与政策建议

2023-05-18李琳钰

王 蕊 李琳钰

西华大学经济学院 四川成都 610039

消费是人民对美好生活需求的直接体现,是生产的最终目的和根本动力,也是后工业化时代城市发展的核心吸引力和关键驱动力。随着我国经济结构的调整和转型升级,消费已然成为保持我国经济平稳运行的“稳定器”和“压舱石”。国际消费中心是全球化持续发展、全球消费市场一体化的产物。我国“十四五”规划和2035 年远景目标纲要明确提出:要培育建设国际消费中心城市,打造一批区域消费中心[1]。

受新冠疫情影响,全球经济持续低迷,推动消费升级、扩大内需潜力的紧迫性和重要性日益凸显。作为扩大内需和消费升级的引领性抓手,培育建设国际消费中心城市是我国应对百年未有之大变局、推动经济高质量发展的重要举措,是全面促进消费、培育增长新动能的关键途径,也是加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的有力支撑。一方面,国际消费中心城市可以进一步突出城市群和都市圈的作用,提高我国城市发展质量,推动国内大循环;另一方面,国际消费中心城市有助于更好地实现国内和国外要素、商品和服务的双向流通,打通国内国际双循环。

“十四五”时期是我国培育建设国际消费中心城市的重要时期。2021 年,经国务院批准,我国以上海、北京、广州、天津、重庆5 个城市为试点,率先开展国际消费中心城市的培育建设工作。本文以全球成熟型国际消费中心城市为参考,归纳总结国际消费中心城市的普遍共性和发展模式,旨在为我国加快培育建设国际消费中心城市提供参考。

一、国际消费中心城市内涵界定

(一)消费城市理论回顾

国际消费中心城市的探索源于消费城市理论。1920 年,著名政治经济学家马克斯·韦伯(Weber)在其著作《经济与社会》中首提“消费城市”概念,他将消费城市定义为依靠君侯、官僚、地主等社会特权阶层的消费发展经济的城市[2]。显然,韦伯强调的是前工业化时期的传统消费型城市。

随着后工业时代的来临,大批制造业被休闲娱乐、高新技术以及知识密集型服务业等新兴产业代替。21 世纪初,美国经济学家爱德华·格莱泽(Edward Glaeser)开创现代消费城市理论,认为消费城市的功能将从“服务生产”向“服务消费”转变,城市发展会越来越倚重于消费功能与定位[3]。城市消费的舒适性会逐渐取代生产和就业,成为人们特别是高级人力资本群体及创意阶层在选择居住城市区域时的主要决定因素[3]。Clark[4]生动地将城市比喻成一台“消费机器”,认为以消费和消费者为核心发展要素的新型城市已经逐步取代了以生产、工作者为核心要素的传统城市,城市本身成为一件整体消费品,恰似一个娱乐消费机器。

(二)国际消费中心城市相关研究

目前国内对于“国际消费中心城市”尚未形成统一的定义,国内学者对这一概念的探索可追溯到20 世纪80 年代。卢卫[5]提出,当城市的消费功能相较于其他功能更加突出并成为城市发展的主导功能时,此类城市就是消费城市。进一步,吴军[6]对已有文献进行梳理,详细阐述了消费城市理论的形成机理和动力来源。

随着我国经济发展进入新常态以及经济全球化的发展,国内学者对消费城市的研究进一步深入,叶胥[7]提出了国际消费中心(城市)的概念。随后,刘涛等[8]总结了国际消费中心城市形成发展过程中的经验启示。2019 年,商务部等14 部门联合印发的《关于培育建设国际消费中心城市的指导意见》[9]提出,国际消费中心城市是现代国际化大都市的核心功能之一,是消费资源的集聚地,更是一国乃至全球消费市场的制高点,具有很强的消费引领和带动作用。在此基础上,陶希东[10]认为国际消费中心城市是指顺应全球物质生活水平持续提高和消费型社会的崛起,通过经济全球化、信息网络化的力量,形成的消费资源高度集聚、消费功能主导、国际消费者规模巨大、极具流通发展活力的全球商业城市。

同时,众多学者对国际消费中心城市的形成要件、评判机制进行了研究。陶希东[11]提出,培育建设国际消费中心城市最重要的是城市本身应当具有较强的经济实力和较高的收入水平。高宝华等[12]认为,高效便利的国际链接功能是培育国际消费中心城市所必备的。汪婧[13]强调,国际消费中心城市的重要特征是消费驱动和服务业主导。刘司可等[14]对24 个世界一线城市的相关数据进行研究,发现国际消费中心城市的培育路径是多元化的,但无论哪一种培育路径都需要良好的营商环境。此外,培育国际消费中心城市也离不开良好的消费环境和彰显自身特色的消费文化[15][16]。

综上,所谓的国际消费中心城市,即是一个经济实力强,以消费作为城市发展的集聚向心力和核心驱动力,具备较强的全球链接能力、全球消费资源配置能力和消费创新引领能力,同时具备良好人文氛围的现代国际化大都市。

二、国际消费中心城市共性分析

目前国内外暂无国际消费中心城市的明确名单。“全球城市”一词的创始人Sassen,通过对比分析全球17 个最大城市和城市圈的跨国公司及资本数量等,认为纽约、伦敦和东京是当之无愧的全球城市[17]。著名城市评级机构全球化与世界城市研究网络(GaWC)每两年编制一次全球城市分级排名手册—《世界城市名册》,是目前全球关于城市的权威排名。《世界城市名册》显示,自2000 年以来,纽约、伦敦一直处于Alpha++的超一线水平,并且是仅有的两个Alpha++城市,同时,巴黎、东京、中国香港、新加坡市也一直处于Alpha+的一线水平①。综上,结合科尔尼《2022 全球城市综合排名》、福布斯《世界消费之都十五城》,本文选取东京、纽约、新加坡等消费型且具有较高国际化水平的中心城市作为国际消费中心城市的代表,并据此分析培育国际消费中心城市应具备的共性条件。

(一)经济基础

国际消费中心城市除了是消费型城市,还是国际性城市,而这两类城市的产生发展都与城市经济发展水平密不可分。从消费型层面看,国际公认的消费型中心城市的标准是社会消费品的零售总额达到250 亿美元[18]。郭馨梅等[19]通过实证研究证明居民收入状况是影响城市消费能力强弱的关键因素。从国际性层面看,学者们普遍认为国际城市发展的核心基础离不开雄厚的经济实力,并要对世界经济格局有一定影响力[20]。因此,高度发达的经济水平是建设国际消费中心城市的第一道门槛,经济欠发达、工业化特征明显、居民收入水平较低的城市,难以担当国际消费中心城市的重任。

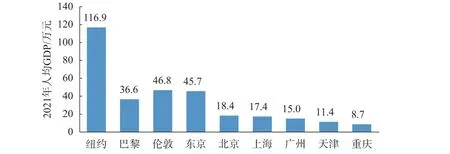

如图1 所示,2021 年纽约、巴黎、伦敦和东京的人均GDP 分别为116.9 万元(单位为人民币,下同)、36.6 万元、46.8 万元、45.7 万元②。其中2020 年巴黎大区GDP 达到5.6 万亿元,约占法国GDP 总量的31%;2019 年日本东京GDP 总量达到6.6 万亿元,占日本GDP 总量的20%以上[10]。相比较而言,2021 年我国北京、上海的GDP 总量分别为4.0 万亿元、4.3 万亿元;人均GDP 分别只有18.4 万元、17.4 万元,广州、天津和重庆相对更低。北京、上海作为我国一线城市的代表,无论是GDP 总量,还是人均GDP,均与纽约、巴黎、伦敦、东京等典型国际消费中心城市存在明显差距。

图1 2021 年部分城市人均GDP

(二)产业结构基础

Clark[4]认为发达的休闲娱乐产业、文化产业等消费型服务业是消费城市未来发展的主导产业。彭志龙[21]通过对我国第三产业子产业的分析,认为积极加快第三产业发展可以扩大消费。于洋等[22]通过测度城市经济发展状况,发现服务业密集程度与企业入驻数量成正比,优质企业入驻与举办城市公共活动,对国际消费中心城市的培育至关重要[10]。因此,拥有高度发达的服务体系是培育国际消费中心城市的重要条件。

服务体系的高度发达主要表现在两个方面。一是服务业成为主导产业。国际经验表明,发达国家经济普遍现象是服务业占GDP 的比重高于70%。如2013 年纽约、巴黎、伦敦和东京的服务业占比分别为91.0%、95.3%、93.9%、86.0%[13]。显然,现代服务业已经成为拉动城市经济增长的主引擎。2020 年,天津、重庆的服务业占比分别为64.4%、52.8%③,可见我国服务业还需进一步发展。二是拥有高能级的服务体系。纽约、伦敦、东京等国际消费中心城市的综合服务业高度发达,尤其是高能级的金融、会计、审计、法律等高端生产性服务业。

(三)交通和通信基础

国际消费中心城市的功能定位决定了其服务对象不仅是国内消费者,更重要的是要吸引更多的国际消费者前来体验购物、旅游、娱乐等消费活动,提升消费行为的国际化程度,扩大世界影响力,这才是国际消费中心城市的根本所在[10]。消费的发展需要高开放度的流通环境。冉光和等[23]研究发现,加大交通便利方面的基础设施投入会提高居民消费欲望、显著促进居民消费,并吸引国际游客。因此,在国际消费中心城市的培育中,开放性和交通便利的重要性不容忽视。

国际机场协会(ACI)网站数据显示,东京机场(HND)、巴黎机场(CDG)、伦敦机场(LHR)、纽约机场(JFK)2015 年的旅客运输量、飞机起降量以及空运货物量(包括货运和邮寄)均位于全球领先,其中东京羽田机场2015 年的旅客运输量超过7 500 万人次,位居全球第五,充分彰显了其高效、全球化的交通连接功能④。与国外消费中心城市相比,我国城市在开放性方面还需进一步提升。以入境旅游人数为例,上述几个国际消费中心城市每年入境游客人数的起点都在1 300 万以上,而国内一线城市中只有深圳的入境游客超过1 000 万[24]。

全球的消费和供给市场必须通过发达的交通、物流体系连接。上述四大消费型国际城市通过发达完善的交通、信息、物流设施体系促进了自身消费的发展。从消费需求侧看,通过基础设施在国际层面的联通,消费产品和服务的跨境流动速度提升、成本降低,城市经济发展拥有更加广阔的消费市场和规模[25]。从消费供给侧看,国际消费中心城市是一个具有国际包容性的城市。商品和服务的国际化意味着城市中消费的商品和服务是全球性的,不仅仅是本地人消费全球生产的商品,也包括全球消费者在本地购买全球生产的商品[24]。

(四)文化基础

城市宜居性通常指一个城市或地区的居民所体验到的生活质量,是城市发展的重中之重[26]。王磊等[27]通过分析中国银联大数据,发现文化差异会显著影响消费选择,不同的城市文化对消费者的吸引效果不同。汪婧[13]提出,国际消费中心城市需要具备良好的自然人文景观、完备的国际标准市政设施和公共服务、安全的城市发展环境,是典型的宜居宜游城市。

城市的宜居水平需要包含消费者在城市的多元体验,除了地理气候和自然文化方面的体验,也需要包括对城市公共服务、基础设施、城市管理等方面的综合体验。2022 年,《全球金融》发布的宜居城市排名由8 个反映居民生活质量的指标构成,综合考虑了城市的经济实力、科研与发展能力、文化互动能力、宜居性、环境友好度、交通便利性、年人口增长率,并将对新冠疫情的防控也纳入评价体系⑤。伦敦在文化互动能力、交通便利性和强劲人口增长方面的优势绝对领先,被《全球金融》评为2022 年全球最宜居城市。东京因其庞大的公共交通系统、高度的城市安全等因素位居第二,巴黎(7)、纽约(9)连续多年稳居前十。

上述国际领先宜居城市在自然人文体验、基础设施、公共服务等方面具有综合优势,这些因素是培育国际消费中心城市不可忽视的。一方面,凭借城市良好的居住环境和人文体验,吸引顾客停留并产生更多的消费。例如巴黎在2018 年凭借强大的基础设施、商务和休闲胜地以及浓厚地方文化,吸引了近2 000 万国际游客[10]。同年,上海接待入境游客893.71 万人次,其中入境过夜游客仅742.04 万人,约为巴黎的1/3[10]。另一方面,独具魅力的城市文化可以增强城市辨识度、吸引力和竞争力,从而吸引数以千万计的国际旅游者或消费者前往。例如纽约的百老汇,其音乐剧、歌舞剧、滑稽讽刺剧等闻名全球,每年都能吸引数千万的国际游客专程来此观看,为纽约创造了上百亿美元的消费收入。

(五)人才基础

创新是城市发展高级化的主要驱动力[28]。汪婧[13]提出消费城市发展的逻辑路径是通过优良的消费品吸引创新人才,激发城市创新,推动城市繁荣。所以,国际消费中心城市必须要为高素质创意人才之间频繁、大规模的信息交流和思想碰撞提供场所,具有较强的人力资本正向外部性,是充满活力的创新型城市。

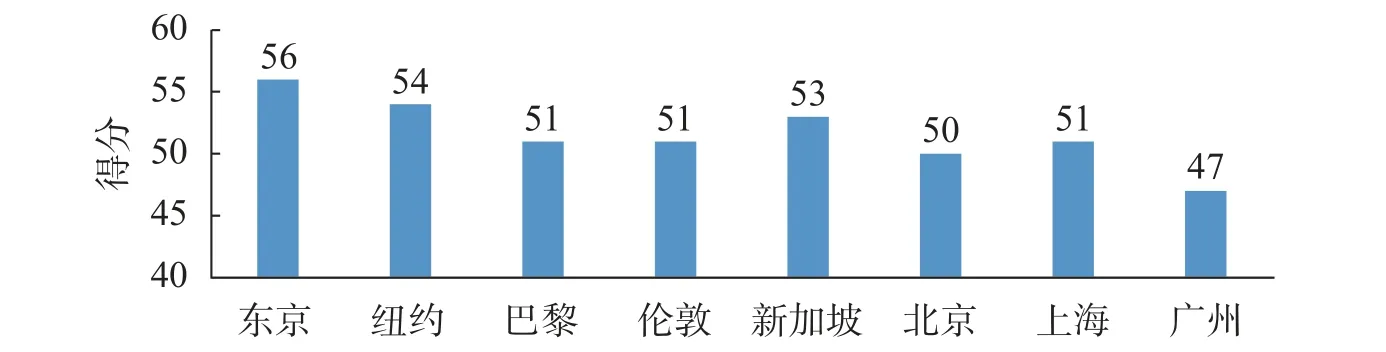

目前关于创新城市评估认可度较高的方法是由澳大利亚智库2thinknow 提出的全球创新城市指数,其评价指标体系围绕文化资产、实施创新的软硬基础设施、发生网络联系的市场3 个影响创新过程的162 个指标,1 200 个数据点构建而成⑥。如图2 所示,在2thinknow 2021 年初发布的《2021 年全球创新城市指数》⑥中,充满活力与创造力的“机器人之都”东京连续3 年稳居榜首,综合得分高达56 分(总分为60);纽约、新加坡、巴黎、伦敦凭借其顶级科研院所汇聚了来自全球的优质科研创新人才,具有极强的城市创新力,分别位于该榜单的第3、第5、第10、第11 名。但与此同时,除上海(15)、北京(19)、广州(51)的创新城市指数排名比较靠前外,重庆、天津均未能进入全球排名前100,这些城市的创新能力和综合竞争力同国际领先创新城市相比仍然存在较大差距。

图2 2021 年全球部分创新城市得分(总分60)

经济规律表明,消费与创新之间具有紧密关系。一是,消费需求在很大程度上决定着企业创新的速率和方向,高速成长且规模巨大的消费市场,能够支撑本土企业集聚更多的创新要素,吸引全球最具创新力的消费产品、服务、人才和品牌,产生明显的“虹吸效应”[10]。二是,上述创新型城市通过富有创新力的本土企业,设计出最能迎合消费者需求的产品,再通过首店经济、首发经济,形成更具竞争力的消费业态、消费场景和更具创新力的消费方式、营销策略等,从而实现国际消费中心城市对整个消费领域或某些行业消费的创新、引领作用。例如 “巴黎时装周”吸引了全球时装优秀品牌和时装精英,是全球时装消费潮流的风向标,也为巴黎夯实了世界时装之都的地位。

(六)营商环境基础

营商环境对培育国际消费中心城市具有直接影响。在消费层面上,刘司可等[14]研究发现营商环境位居前列的城市,其社会零售品消费总额也相对较大,表明营商环境在促进城市消费方面具有重要作用。在激发城市活力层面上,国内外大量研究证实了具备良好营商环境是提升城市商业活力的基本条件。良好的营商环境会显著促进企业创新[29],并通过外商直接投资和人力资本积累显著提升城市创新能力[30],从而进一步激发城市活力。

2019 年,科尔尼发布了世界首个《全球城市营商环境指数》,并发布前100 城市排名,涵盖全球45 个国家和地区的100 座领先城市,围绕商业活力、创新潜力、居民幸福感、行政治理4 个维度的23 个指标对包括社会、经济、政治和法律要素在内的营商环境进行了全方位考量⑦。纽约以67.3 得分位居第一,伦敦、东京、巴黎紧随其后,北京和上海分别以第41 位和第48 位入选。通过细分指标排名不难发现,我国的主要城市仍需在创新人才引进和提升居民幸福感上集中发力。

作为全球营商环境第一梯队,东京、纽约、巴黎、伦敦、新加坡等城市在商业活力、创新能力、公共治理等方面具备综合优势,其安全舒适、高度活跃、高度开放的营商环境为城市发展注入了活力 。一是活跃安全的商业环境吸引了众多国际高端品牌入驻,使城市成为滋养国际品牌的沃土。二是以现代化交通、消费、娱乐场所为代表的硬件设施和以国际化、规范化、全方位的消费制度为代表的软件基础,为消费者带来了比较舒适的消费体验。三是国际标准、优良的营商环境助推全球性商业地标的形成和发展。如纽约第五大道、巴黎香榭丽舍大道、东京银座等,这些著名的全球性商业地标具有极高的辨识度,在提升城市知名度的同时进一步激发了消费潜力。

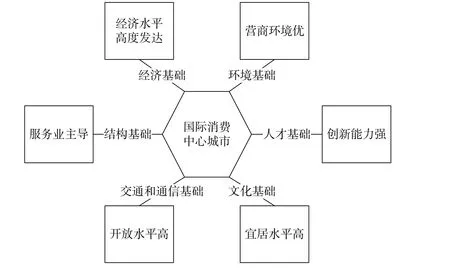

综上,本文得出培育国际消费中心城市应具备的六大共性条件,即经济水平高度发达、服务业主导、开放水平高、宜居水平高、创新能力强、营商环境优(如图3 所示)。

图3 国际消费中心城市的共性分析示意图

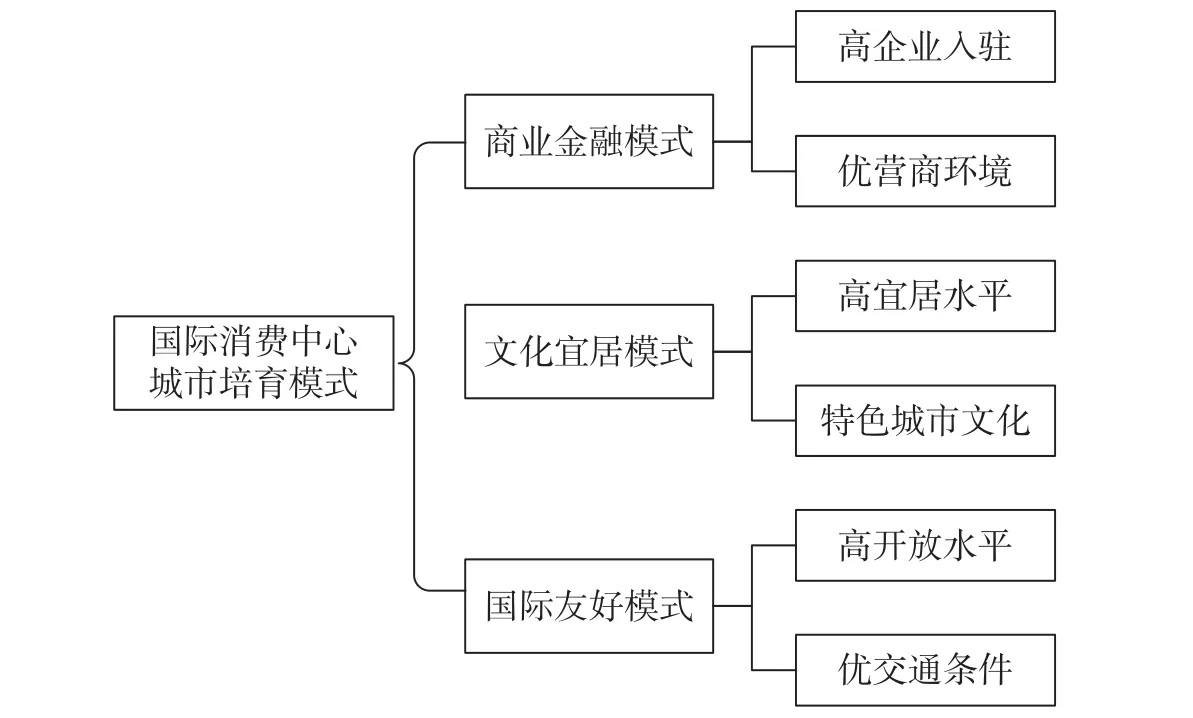

三、国际消费中心城市发展模式

根据已有国际消费中心城市建设经验,本文将国际消费中心城市的培育模式总结为以下三种:“高企业入驻”+“优营商环境”的商业金融模式、“高宜居水平”+“特色城市文化”的文化宜居模式、“优交通条件”+“高开放水平”的国际友好模式,如图4 所示。

图4 国际消费中心城市的培育模式

(一)商业金融模式:“高企业入驻”+“优营商环境”

商业金融模式主要表现在国际金融(商业)中心会对全球优质消费产生集聚效应[14]。一是世界500 强企业要求其入驻城市具有良好的营商环境。当优秀企业被吸引入驻后,其集聚效应将进一步改善城市营商环境,并向城市提供更多的中高端就业岗位,进而城市人口收入增长,最终扩大城市消费。二是优秀企业与高收入群体集聚可以有效撬动需求杠杆,在扩大消费规模、促进消费升级、提高消费质量方面起到重要作用。

基于此,商业金融模式应该是“高企业入驻”与“优营商环境”的有机结合。通过营造优良的营商环境,吸引大量高品质企业(特别是世界500 强企业)入驻;吸引高品质企业的入驻,又能持续集聚高素质、高收入人才,形成正向循环,进而加快国际消费中心城市的建设。纽约是商业金融模式国际消费中心城市的典范。从纽约的发展历程看,其城市建设经验主要有三点。

1. 高度发达的生产性服务业

纽约通过大力发展生产性服务业,成功完成产业结构转型升级,为培育国际消费中心城市创造了良好的结构基础。20 世纪70 年代,发达国家经历了工业化的突飞猛进后开始寻找新的经济增长点。1960 至1990 年间,纽约大力发展第三产业,成功完成了经济结构转型,成长为全球国际金融与管理中心。在此期间,纽约制造业的就业率从27%下降到7%,第三产业的就业率上升至90%。

2. 总部经济发达

总部经济发达,吸引跨国公司的全球或区域总部入驻,建立全球或区域金融中心,为培育国际消费中心城市构建良好的经济基础。首先,许多跨国公司都在纽约设有全球或区域性公司总部。2022 年《财富》世界500 强企业中,有17 家企业的总部设立在纽约,排名全球第3。其次,建立起了全球或区域的金融中心。自20 世纪70 年代,纽约金融业迅速发展。根据2023 年全球金融中心指数(GFCI33)报告⑧,纽约在全球金融中心指数排名中位于榜首,在全球金融网络中居主导地位。作为全球金融中心,纽约具备全面多元的金融业务。

3. 重视政府管理的能动性

重视政府管理的能动性,为培育国际消费中心城市创造了良好的制度环境。20 世纪60 年代末至70 年代中期,纽约曾出现过短暂的经济衰退,其跨国公司总部数量从133 家锐减到78 家,曼哈顿一度出现老城的“空洞化”现象。基于此,纽约市政府开始有意识地将拥挤的工业和人口向郊区转移,重新制定并实施了一系列产业调整和城市规划战略,例如更加重视生产性服务业、对全城交通进行再规划等,通过制度的完善进一步为经济发展创造良好的环境。

(二)文化宜居模式:“高宜居水平”+“特色城市文化”

文化宜居模式是通过城市自身人文文化与环境的综合作用,促进城市的国内国际消费水平提升的发展模式[14]。首先,具有代表性的城市文化可以增强城市辨识度,是吸引全球游客来访的前提。其次,良好的城市生活环境提升了居民与游客的消费体验,促进城市消费。基于此,文化宜居模式应该从“高宜居水平”与“特色城市文化”两方面入手,是综合性培育模式。在文化宜居模式下,城市既要拥有良好的宜居宜游性,又要拥有优良的营商环境。东京是文化宜居型国际消费中心城市的代表,其城市建设经验主要包括两点。

1. 具有代表性的城市文化

重视城市文化软实力的塑造,积极发展具有代表性的城市文化是东京的成功经验之一。自2000 年起,东京便将充满创造性与文化活力的世界文化城市作为发展目标,至今东京已经成为一座传统文化和创新文化不断融合发展的城市。一方面,早在江户时期,得益于其寺庙及表演艺术等文化,东京就已经成为日本传统文化中心。另一方面,以艺术、动漫等为主的新潮流的崛起,使东京成为了“动漫之都”,是新时代创作者的交流中心。以动漫为例,东京高度重视动漫产业发展。自2002 年起,东京国际动漫节成为年度性城市主题文化活动,经过不断发展,已经成功地将动漫文化与节庆、观光、旅游等行业紧密连接。2011 年,日本政府明确提出要将动漫文化作为塑造东京城市文化软实力、促进东京文化传播、提升东京城市魅力及国际知名度的重要手段。

2. 完善的公共交通体系

完善的轨道交通体系,为东京解决了城市人口过度集聚、交通承载力超负荷以及居民通勤时间过长的问题,大大提升了东京的宜居宜游性。东京是典型的以轨道交通为主导的城市,被誉为“轨道交通王国”。东京公共交通占机动化出行的79%,其13 条地铁线路日均客流量约900 万人次,是世界上客流量最大的地铁系统之一。完善的交通体系使东京不仅节约了城市用地,并且由于轨道交通运输能力强、快捷、安全的特点,促进了城市人口向轨道交通沿线集聚,进而促使城市各类基础设施和公共服务设施的建设完善,调整了城市的空间结构,城市规模不断扩大。同时,发达的轨道交通网还带动了旅游业的发展,便利的交通体系在吸引国际游客驻足的同时,也使耗时更短、可频繁开展的短期旅行受到东京居民青睐。

(三)国际友好模式:“优交通条件”+“高开放水平”

国际友好模式以高度开放为基础,通过频繁密集的国际来访为城市提供源源不绝的国际游客,激发城市消费活力[14]。国际友好模式要求城市首先应该拥有良好的政策环境,在经济、政治、人文等方面做到开放包容,这是吸引国际来访的前提。其次,城市本身应具备良好的交通区位优势和宽松的交通政策,为国际消费者提供基本便利条件。基于此,国际友好模式应该是“优交通条件”与“高开放水平”相结合的培育模式。新加坡是国际友好型国际消费中心城市的代表,其城市建设经验主要有两点。

1. 得天独厚的地理区位

充分利用自身区位优势,积极建设国际航运中心,是新加坡的成功经验之一。新加坡位于马六甲海峡的咽喉要道之地,拥有天然深水港,得天独厚的地理优势使其自然成为连接东西方的海上枢纽。在政府的积极引导下,新加坡积极发展集装箱国际中转业务,并与全球众多国家和地区签订了自由贸易协定,通过减免中转货物的货物管理费、仓储搬运费等举措吸引各国船运公司在该地设立航线,组建起了庞大的海运网,极大地促进了新加坡国际中转业务的发展,使其成长为全球重要的国际航运中心。

2. 自由开放的商业环境

自由开放的贸易、投资和金融环境,为新加坡发展国际友好型城市创造了优越的外部环境。在投资和金融自由化方面,新加坡拥有完全开放的资本市场,不设外汇管制,投融资和贸易结算自由,资本和利润不受限制,可自由汇出。在贸易方面,新加坡实行自由港政策,货物自由进出,除一些特殊商品外,无须缴纳关税。为了发展转口贸易和离岸贸易,新加坡分别从1989 年和1990 年开始实施特许石油贸易商计划(AOT)和特许国际贸易商计划(AIT),鼓励大型跨国公司以新加坡为基地开展贸易活动。

四、国内培育国际消费中心城市实践探索

(一)北京:“十大专项行动”激发消费活力

2021 年,北京市人民政府印发了《北京培育建设国际消费中心城市实施方案(2021—2025 年)》[31],方案提出培育建设国际消费中心城市的“十大专项行动”。重点在打造消费新地标和培育消费品牌上发力。如多措并举打造王府井商圈成为北京消费新地标,布局“多点一区”消费新载体等;积极集聚优质品牌,孵化新品牌并擦亮老字号的金字招牌;建设“中国影都”,办好中国国际时装周,打造时尚品牌活动风向标等。此外,北京市商务局还在充分释放文旅消费潜力、提升体育消费质量、扩容提质会展消费等方面提出了具体行动举措,为进一步激发北京市消费活力提供了良好制度保障。

自北京开始实施国际消费中心城市的培育建设以来,北京“全市一盘棋”统筹推进,其消费升级成效显著。2021 年北京市总消费相较去年同比增长了11%,受疫情影响的消费市场已逐渐恢复。此外,在完善文旅消费供给体系方面,随着北京冬奥会的顺利开展,冰雪运动全面发力,北京市计划下一步深入推动冰雪消费、不断丰富体育消费促进活动。

(二)广州:“5+2+4+N”商圈布局,实现特色化发展路径

2022 年5 月,广州市人民政府印发了《广州市商务发展“十四五”规划》(下文简称“《规划》”)[32],提出在“十四五”时期基本建成国际消费中心城市、2035 年建设世界一流水平国际消费中心城市的目标。在《规划》中,广州将“优化消费供给结构”作为培育建设国际消费中心城市的首要工作内容,具体包括“5+2+4+N”的总体商圈布局体系。其中,“5”是指做大做强广州市5 个世界级地标商圈。“2”是指打造2 个具有世界影响力的岭南特色商圈,即高质量改造提升广府活力区(北京路—海珠广场)、大西关(上下九—永庆坊)岭南特色商圈。“4”是指培育4 个枢纽型国际特色商圈,即依托海陆空交通枢纽,重点建设广州北站—白云机场、广州南站、南沙湾(广州南沙国际游轮母港)、广州东部交通枢纽4 个国际特色商圈,从而辐射国际国内,引领带动湾区消费。“N”是指打造N 个都市特色商圈。同时,《规划》针对各区特色作出了不同发展指引,例如海珠区计划建设数字会展平台型国际消费中心,荔湾区计划建设岭南文化引领型国际消费中心,南沙区规划建设粤港澳滨海型国际消费中心等。

(三)重庆:突出巴渝特色,实施“十大工程”

2021 年,重庆市人民政府印发了《重庆市培育建设国际消费中心城市实施方案》(下文简称“《实施方案》”)[33],目标是到2025 年建成2 个世界级商圈、10 个高品质商圈、100 个特色名街名镇和若干商文旅体融合发展集聚区,基本建成可以辐射西部、面向“一带一路”“近悦远来”的特色型国际消费中心城市。《实施方案》以建设“五大名城”和实施“十大工程”为重点,目标是加快建设同时具有巴渝特色和中国文化风范,又可以引领国际时尚、面向全球的国际消费中心城市。具体来说,一是聚焦“国际”,增强优质资源集聚力。如加快培育具有巴渝特色的消费品牌等。二是紧扣“消费”,追赶潮流。如加快数字消费创新等。三是突出“中心”,增强辐射。如加大力度实行成渝地区双城经济圈建设,共同建设具有巴蜀特色的国际消费城市等。四是优化“环境”,强化保障。如优化国际消费环境、强化消费促进机制,研究出台针对性支撑政策等。

五、结论和建议

通过对国外国际消费中心城市和国内国际消费中心培育城市的比较分析,本文认为培育国际消费中心城市需要“六大门槛”,即六个必备基础条件:一是经济水平高度发达,为国际消费中心城市提供经济基础;二是服务业主导,为国际消费中心城市提供结构基础;三是开放水平高,为国际消费中心城市提供交通和通信基础;四是宜居水平高,为国际消费中心城市提供文化基础;五是创新能力强,为国际消费中心城市提供人才基础;六是营商环境优,为国际消费中心城市提供环境基础。进一步地,在借鉴国外关于建设国际消费中心城市的经验探索基础上,将国际消费中心城市的培育路径总结为三种模式:一是以纽约为代表的“高企业入驻”+“优营商环境”的商业金融模式;二是以东京为代表的“高宜居水平”+“特色城市文化”的文化宜居模式;三是以新加坡为代表的“优交通条件”+“高开放水平”的国际友好模式。基于此,本文就培育和打造国际消费中心城市提出如下建议。

(一)补齐自身短板

上海、北京、广州、天津、重庆五座城市,基础条件良好、消费市场发展领先,已具备向国际消费中心城市转型的条件和基础。2021 年7 月,经国务院批准以上5 城率先开展国际消费中心城市培育建设。同时,厦门、南京、西安、成都、武汉、杭州、郑州等20 多座城市也出台了相关的政策规划,积极争建国际消费中心城市。对以上未能入选我国首批国际消费中心城市培育的城市,如何补齐自身短板、跨越国际消费中心城市门槛是发展规划的重中之重。

以郑州为例,郑州近年来经济发展迅速,2020 年郑州市GDP 总量达到12 003.04 亿元,位居全国第16 位。同时,郑州市交通枢纽建设全面提速,借助区位优势,郑州率先提出建设米字形高铁枢纽,已成为中原大地人流、物流的快捷通道。但作为内陆城市,郑州在对外开放方面先天不足,开放型经济发展较为滞后,在国际知名度方面仍然处于较低水平。因此,郑州应坚持国际开放型思维,提高自身开放水平,着力提升城市的国际知名度。

(二)明确自身方向

当前,上海、北京、广州、天津、重庆已积极开展国际消费中心城市培育建设,但仍然与国外顶级国际消费中心城市之间存在显著差距。未能明确选择适合自身的培育模式是制约发展的重要因素之一。国际消费中心城市的培育路径是多元化的,不能盲目跟风,不同城市在培育时应当结合自身实际情况,选择最适合自己的培育模式,补短板、拉长板,紧紧抓住最核心的牛鼻子工程。以广州为例,广州是我国重要的传统沿海商埠,长期坚持开放的发展导向,综合区位、交通、开放度等条件,广州市以国际友好模式培育国际消费中心城市较为适宜。当前,广州已连续举办133 届中国进出口商品交易会,成效显著。

(三)发挥政府作用

国际消费中心城市的培育离不开有效市场和有为政府的有机结合。首先,要对标国际标准打造开放包容、高效便捷的消费环境。具体而言,一是需要在人口、要素和商品流动上进一步放宽限制,既包括对国内的限制,也包括对国外的限制。二是要建立更加完善的免税购物和离境退税机制,满足境外人员购物需求,如依托机场、铁路等口岸增设口岸进境免税店、完善“即买即退”离境退税政策,提升离境退税服务便利度等。三是要进一步完善通达全球的交通、信息、物流设施网络,完善国际供应链,缩短进出口货物的流通周期等。四是要建设国际化的消费平台,完善国际化服务配套,并推进跨境电商平台建设。此外,还要充分释放和集聚国内国际居民的消费能力。从消费需求、供给和环境3 个层面更好地发挥政府引导作用,提升消费体验。

(四)完善法律机制

健全完善有利于国际消费中心城市培育的环境体系,就是要完善消费领域的系统性法规建设,依法公平监督监管,保护消费者合法权益。一是要完善消费者权益保护机制,加强对消费者权益的司法保护,建立健全消费争议解决机制和消费者维权机制。二是要完善消费领域的惩罚性赔偿制度,依法严惩价格欺诈等失信行为,加大对强制消费、宰客、欺客等不良市场行为的整治力度,切实保障消费者合法权益,不断改善和规范消费环境。

注释:

① GaWC 将世界城市划分为Alpha(α++、α+、α、α-),Beta(β+、β、β-),Gamma(γ+、γ、γ-),High Sufficiency,Sufficiency,共5 个档次12 个级别,Alpha++是最高等级。数据来源:https://www.lboro.ac.uk/microsites/geography/gawc/。

② 此部分数据均使用当年年均汇率换算为人民币,数据来源:https://www.bjnews.com.cn/detail/1673950536169724.html。

③ 数据来源:天津市统计局,https://stats.tj.gov.cn/nianjian/2021nj/zk/html/gb02.pdf;重庆市统计局,http://tjj.cq.gov.cn/zwgk_233/fdzdgknr/tjxx/sjzl_55471/tjgb_55472/202103/t20210318_9008291.html。

④ 数据来源:https://store.aci.aero/product/annual-world-airport-traffic-report-2015/。

⑤ 数据来源:https://www.gfmag.com/global-data/non-economic-data/best-cities-to-live。

⑥ 该评价指标体系具体包括:1.文化资产:即创意的源头,如设计师、美术馆、体育、博物馆、舞蹈、自然等。2.实施创新的软硬基础设施:即创新所需要的基础条件和关联,如交通、大学、商业、风险投资、办公空间、政府、技术等。3.发生网络联系的市场:即创新的传播,如地点、技术、军事、相关实体经济等。数据来源:https://www.innovation-cities.com/index-2019-city-rankings-method-overview/18835/。

⑦ 该评价体系具体包括:1.商业活力,包括资金流量、市场活力、大型企业数量、人均GDP 等7 项标准;2.创新潜力,包括城市专利数量、知识产权保护、私人投资、居民教育水平、城市大学得分等6 项标准;3.居民幸福感,包括安全、健康、文化、平等、环保表现、基础设施等6 项标准;4.行政治理,包括政府治理质量、信息流通度、经商便利度、透明度等4 项标准。数据来源:https://www.kearney.cn/article/-/insights/-11。

⑧ 全球金融中心指数(GFCI)由国家高端智库中国(深圳)综合开发研究院与英国智库Z/Yen 集团共同编制而成,分别于每年3 月和9 月进行更新。本数据源自2023 年3 月发布的第33 期全球金融中心指数报告,数据来源:https://www.longfinance.net/publications/long-finance-reports/the-global-financial-centres-index-33/。