“迷失的自我”:大卫·林奇银幕主角的身份想象

2023-05-17佟童

佟 童

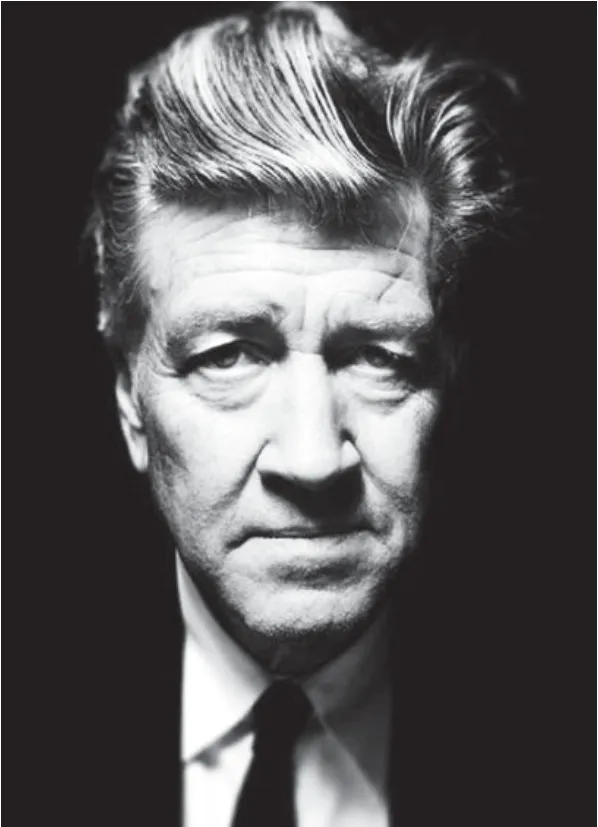

大 卫· 林奇 ( David Lynch),20世纪40年代生于美国,当代作者电影的代表人物,曾获戛纳国际电影节最佳导演奖、威尼斯国际电影节与奥斯卡终身成就奖等,是一位跨界艺术的多面鬼才,凭借其强烈个人风格蜚声于电影界。生活中,大卫·林奇与生俱来的敏感特质将他与异端世界元素紧密相连,为他收获储备了难能可贵的灵感素材。创作中,他将自己封闭在高度的精神化空间,构筑另一层美妙的电影意象时空。大卫·林奇的影片浓郁华丽,纷繁奇诡,他将 “美国梦” 为人们带来经济与精神上的双层败坏嫁接于梦境般时空,如同一幅神秘主义画卷在现实与虚境交叉相连的话语空间中潜行游走,将浪漫主义反讽、超验主义等美学特征融入影片修辞,以另类癫狂的创作手法引领了美国后现代电影的潮流,被海外学者称之为“林奇主义”(Lynchian)。

图1. 大卫·林奇肖像照

大卫·林奇在《钓大鱼——大卫·林奇的创意之道》(Catching the Big Fi sh : Meditation ,Consciousness and Creativity)一书中曾这样写道:“创意就像鱼。如果你想捉小鱼,留在浅水即可。若想钓到大鱼就得潜入深渊。你越是拓展意识知觉,越是往源头深处探究,就越可能捉到更大的鱼。”1确实,他的电影语言像一个经过特定编码的银行,储存着感官记忆、象征符码及神秘信息等,他为创作找寻到了一种途径、一种质地、一种肌理,将大众通俗文化、社会规训、政治正确等权威意识造成人们罹患社会疾病的现象予以辛辣尖锐的戏谑抨击,毫不隐藏他对遮蔽在“精神乌托邦” 面具下人性的高度反讽。

大卫· 林奇电影主角的共通之处在于对 “身份” 的寻觅,“迷失的自我” 是其人物重要特质,林奇式主人公对存在充满焦虑对社会现状保持质询,他们迫切找寻生命出口但不断遭遇困境。本文将拨开迷雾从20世纪60年代的早期实验风格回溯至千禧年创作巅峰,聚焦大卫·林奇从影生涯的三个主要阶段之经典银幕形象,解析隐匿在波谲云诡、遍地符指影像表意机制背后的深层现实指涉。

一、浪漫主义反讽:身份的主动擦除

20世纪60年代,美国正处于一系列严酷的社会震荡:政治暗杀、越南战争、民权运动、经济衰退、信仰危机等,1963年肯尼迪的遇刺事件更标志着 “美利坚精神大厦”的坍塌。在这样一个 “社会动乱、民主危机” 的时代,被认为是 “垮掉的一代”(Beat Generation)的美国年轻人群体中各类哲学思潮开始喷涌盛行,他们反对文明、挑战传统、质询现实,一群来自电影学院的学生走向行业,效仿欧洲新浪潮运动力求用私人化艺术表达,将现存的社会问题放入影像创作,借由电影作为其话语、意志、观念的有效传送,大卫·林奇正是这些年轻影人中的一员。

1967年至1976年是大卫·林奇从青涩学生时代跨入影像制作的探索阶段,这一时期他的影片具有鲜明的后现代主义特征,流露出潜意识中对当时政治制度、主流价值体系的强烈质疑与焦虑不安,是面对集体信仰危机出现的创伤后应激障碍(PTSD)。这一阶段,大卫·林奇的画家身份占据了影片表意的主导地位,强调其作者的直觉感受和主观创造,不求对现实复刻,以浓重强烈的黑白明暗对比创造出一种极端的光影精神世界。影片中人物与布景相互作用形成互文性视觉修辞,演员以脸谱式戏剧妆容和夸张的舞台行动表达内心视像,台词设置则趋近于无,大卫·林奇敏锐地感知到语言文字可能存在受众信息传递的局限误区,认为人们必须对大众语言系统予以警惕,“打破现有语言学的唯一途径是让语言抛弃语言,迫使它自我消耗并最终擦除其存在”2,反之则会将人们导向情绪化的片面理解或是政治正确的价值观束缚。因此为规避语言的过多侵蚀,大卫·林奇将重点放在了风格显著的音乐音效设计,提供更抽象广阔的读解空间。在电影文本选择方面,大卫·林奇将婚姻、生育、学习等看似庸常的生活化命题提炼后引入创作嫁接在超现实主义的美术布景中,以寓言指涉抨击大众规约及普世正确性。

大卫·林奇将浪漫主义反讽的自我反思特质贯穿在这一时期影片的人物行动中,“反讽的重要意义在于进入到了一个人类反抗悖谬且残酷的现实世界,在解放主体的同时带来无限自由,人们将重新认识自己和感知世界成为了可能”。3这些主人公少言寡语,表现出一种与周遭环境的间离状态。他们似乎不明白为什么会降生于此,对所在空间感到怪异陌生、 对自身境遇深感困顿无望。他们意志力薄弱处于难以抉择的双重否定之中,最终必须通过对旧有身份的主动擦除才能获得心灵层面的解放和自由意识觉醒,这种身份擦除通常是伴随着部分自我毁灭的残酷行为进而发生的。

电影短片《六人患病》(Six Men Getting Sick,1967)是大卫·林奇的处女作。影片没有语言,自始至终用单一音节的警笛啸叫预告着对麻木世界的一次次轰鸣,六个雕塑人脸反复呕吐掉落的胃在嘲讽着世界的荒诞虚无,重复消耗自身的同时试图拷问生命本质。电影短片《字母表》(The Alphabet,1968)是关于学习恐惧症衍变出的一个小型噩梦。片中少女被迫在哭泣中背诵 “字母歌”,全片仅有一句台词—“记住你是在跟人类的一种模式打交道”—循环往复如咒语一样不断出现,最后女孩从口腔喷射出大片猩红血液宣告了这场闹剧的结束。学习在此成了 “毒药”,女孩通过排除 “毒素” 的行为抗争完成了自我救赎。电影短片《祖母》(The Grandmother,1970)表现了男童因不堪忍受每天来自父母的家庭暴力因此幻想在床上种出一棵保护他的祖母树,男孩为了抵抗现实困境也变成了一棵枯树倒落在床上。值得一提的是,父母的声音被颇有象征性地处理为用犬吠和狼嚎音效代替,祖母则发出夜莺般的鸣叫。片中唯一出现的人类用语是父母打骂男孩时不断重复的脏话“杂种”,语言在此被隐喻为对无辜个体的残酷施暴。电影《橡皮头》(Eraserhead,1976)讲述了一夜之间莫名成为畸形儿父亲的亨利为反抗不幸婚姻最终获解脱的故事。此片不仅继承了前几部的创作特征,作为大卫·林奇的首部电影长片其 “林奇主义” 影像织体更首次以集合式形态出现,如电流、烟雾、舞台、工业噪音、异世界角色、动物等,在人物身份设置、叙事结构和视觉表意等方面也在前序创作的基础上进行了更为深入的探索,是这一时期大卫·林奇风格最为鲜明的代表作。主人公亨利更被称之为大卫·林奇后期银幕形象的最早溯源之本。

图2. 电影《橡皮头》剧照

亨利( 杰克· 南斯饰) 被躲在黑暗房间的丑陋男人用推杆投向了一个肮脏的星球,带着一脸迷茫掉落到物质世界,好似新生儿那般总是露出笨拙慌乱的状态:长时间处于惊讶、混乱、困惑与担忧之中。亨利在任何场景都表现得极度不自然,他的身体始终微微弯腰前倾,像开启了下意识免受外界伤害的自我保护屏障。在这个充满乌黑煤渣、钢筋管道、肮脏泥泞的工业城市,亨利每踏出一步都显得举步维艰,“失衡” 的全景画面中微小的人影被吞噬在大片奇观废墟图景中。亨利的面部表情始终错愕,如同一个放大的人形惊叹号,眉头紧蹙、双眼瞪得巨大,他无法理解自己为何会置身此处。

如同这一时期大卫·林奇的其他几位主人公,亨利对于语言的向外输出选择同样颇为谨慎。他在片中的台词以短句为主,暗含一种模糊化语境符指,是疑问又像回答。大卫·林奇曾指出语言对人类具有支配主宰和抑制影响的作用,“如果你不指明它,它就是美好的。如果你在某一情景偶遇它,会惊讶于它的美丽,然而一旦它有了名字,人们就不再觉得它美好且可能充满危险”。4影片中,每当有人试图与亨利建立对话,如隔壁女邻居告知女友玛丽将邀请他到家中做客、玛丽母亲质询亨利能否接受他与玛丽孕育的畸形儿 “小怪胎” 时,亨利总是需要花费很长时间的思考才能勉强作答。语言的开启对亨利变为了武断式的命令,代表《橡皮头》世界中强制性的法律效力,而每次对话的结束也预示了亨利接踵而来的厄运。他只能主动擦除早前不快乐的记忆,因此表现出真实的遗忘。这种焦虑不安的 “迷失状态”只有当亨利回到家中享受独处时才会有所缓解——聆听留声机传出胖子沃勒(Fats Waller)的美妙爵士乐或凝视暖气片舞台中轻轻起舞的花栗鼠女士,唯有这样非语言学的交流,亨利才能释放自我,感受内心短暂的平静流露出一抹舒展的笑容。

亨利在影片中顶着一头高耸入云的古怪发型,仿佛是被电击后偶然出现的突兀质感。他将自己紧紧包裹在一件不太合体的黑色大衣,脖颈上的领带将白色衬衫用力锁住,似乎是为了抵御不可知外部世界的一切潜在威胁隐患。亨利原本在印刷厂工作,所以他的大衣口袋放置了很多笔,这可解释为他对能主动进行自我身份言说的一种积极渴望。然而,他并非是意志坚定的“革命者”。他对于现实世界的抵抗并不成功,总是被个人生理欲望的噩梦景象所困扰。某天,他的肩上长出了 “小怪胎” 的蛇形头,自己的脑袋却被摔裂在地面泛出了满满的白色橡皮。这颗头又被街巷小孩捡起送到了工厂制作成铅笔上的橡皮头,一支支带有橡皮的铅笔被成功地生产出来。工厂老板发出贪婪的笑声,自此人们一切过往书写的身份印痕都会消失不见。

亨利从噩梦中惊醒,似乎来到觉醒的边缘鼓起勇气用剪刀戳破了小怪胎缠绕在绷带下的腐败内脏,它的邪恶真容尽显无遗,变成了四倍之大的恶龙形象,指代 “隐藏在文化虚伪性的内在混沌能量”。5亨利没有再如往常那样退却,相反地他以浪漫主义反讽进行了自我剖析,用物质的力量批判了物质,用语言的片面消解了语言,要擦除认知世界中固化的传统观念和被强行绑定的社会属性亨利就必须先擦除自己。最终他以自我阉割的方式破除了隐藏在操纵杆背后丑陋男人的权威意志,在自我消耗的过程中使生命个体达到了自由意识的解放,触碰到了 “无物之物” 的神圣伟大。他与暖气片女士在充满白色光晕的梦中相拥,正如片尾歌词所唱:“你得到了你的美好,我也会拥有我的……”

《 橡皮头》 在历经五年艰难冗长的创作期后终于在美国电影学会中心的基金资助下于全美午夜艺术影院上映,“影片巡演了17个城市,闻名长达4年之久,库布里克等给予高度评价”6,这宣告了大卫·林奇非凡独创的巨大潜能正逐渐进入人们视野。许多影评人认为这是一部只能感受无法言说的作品,而林奇打破了以往黑色电影的传统拍摄惯例,将令人惊叹的超验寓言赋予涌动着平和与美好气息的结局。

二、“精神乌托邦” 询唤下对“典范” 身份的效仿

如果说大卫·林奇在第一阶段早期影片的创作风格还较为抽象实验,更像是其原有画家身份在影像表意的另一种延伸,那么20世纪80年代的三部电影便可视为大卫·林奇在电影创作领域的快速成长期,也是本文所述的三个主要创作时期中起到承上启下过渡作用的重要阶段。《橡皮头》在独立电影人圈层所引发的热议使大卫·林奇得到来自好莱坞大厂派拉蒙的垂青且邀请其拍摄传记片《象人》 (The Elephant Man,1980)。影片得到八项奥斯卡提名,票房口碑均获得意外成功,标志着大卫·林奇正式踏入了电影工业化生产流程。接着他又获得了执导 “顶流” 科幻IP美国著名小说家弗兰克·赫伯特(Frank Herbert)的同名代表作《沙丘》(Dune,1984),虽然这部影片无论在当时或今日看来都与大卫·林奇的个人风格融合得不甚理想,但他在有限的创作空间中依旧延续了对人文精神的执着探索,并将 “林奇主义” 视觉表意风格融入服装、美术等设计理念中,这柄 “双刃剑” 让他在世界范围内名声大噪并收获了正反两极的差异化评价。两年后,大卫·林奇再度出发重新回归到他最擅长的原创领域,创作了电影《蓝丝绒》(Blue Velvet,1986),影片斩获第59届奥斯卡最佳导演奖和第44届金球奖最佳编剧奖,至此,大卫·林奇也基本奠定了其个人较为完善的审美体系,真正跻身到最具个人风格的电影导演行列。

法国社会学家皮埃尔· 布尔迪厄(Pierre Bourdieu)曾提出著名的 “场域”(Field)理论,认为 “场域” 是基于各类客观关系的构型,拥有独立的逻辑特征能支配在 “场域” 中一切 “行动者”(Agent)及相关实践活动,“社会现实是双重存在的,既在事物中,也在心智中;既在场域中,也在惯习中;既在行动者之外,又在行动者之内”。7这一阶段,大卫·林奇电影作品虽然从背景年代到影片类型各不相同,但这些主人公有异构同质的内在身份属性。他们生性善良是置于复杂外部经验世界,即“场域” 中的单纯 “他者”。在“精神乌托邦” 美好愿景的不断询唤下,他们作为 “行动者” 的原有生存惯习被 “场域” 权威话语勒令停止,为从属集体意识主人公们只能放弃真实本我的诉求,在历经苦难后逐渐完成对身份的改造,成为符合 “场域” 逻辑必然性的 “典范” 形象,但内心依旧孤独敏感且充满伤痕意识。而主人公所具有的社会特性也恰好与大卫·林奇当时在电影领域艰难摸索的真实境遇形成了重叠,可以说是在电影文本内外的一种现实性互文写照。

《 象人》 中因疾病困扰导致躯体面容都异于常人的 “象人” 约翰·梅里克,起初被人们 “审怪”消费而后又被上流社会看似慈善地“热情关怀”,他渴望通过模仿他人的正常行为被大众接纳以此获得身份认可。不幸的是虚幻的糖衣美梦使他走向了悲剧性结局。《蓝丝绒》不谙世事的单纯大学生杰弗瑞·博蒙特回到家乡看望住院的父亲,在无意间发现了一只隐藏在草丛中被砍下的残耳由此卷入了隐藏在平静小镇表象背后的虐待与毒品案件,看似有序的美好家园竟充斥着黑暗与血腥暴力。更糟糕的是,他发现了罪恶隐射出的另一重自我,由此陷入了痛苦挣扎的旋涡。《沙丘》原本无忧无虑的年轻继承者保罗·阿特瑞德在突然遭遇家族斗争与权利背叛后侥幸逃脱。作为沉睡者被迫觉醒,他必须接受命运的指引发动圣战成为保护人民免于危难的救世主。

“ 象人” 作为大卫· 林奇这一创作阶段中所表现的最典型 “他者” 形象,有重要的研究价值,从身体到身份均包含多重符指:西方殖民主义对身体的践踏、工业革命对健康的侵蚀、科学研究对尊严的阉割、狭隘思想对行为的改造等,“象人” 在多次受到非人道待遇后依旧对 “典范” 形象抱有巨大的内心渴望。为抵达虚假的美好愿景,他不惜通过 “自我献祭式” 身份的终极改造最终走向了死亡,这是大卫·林奇对所谓进步社会假面下伪善冷漠的犀利嘲讽,同时揭露了被包裹在糖衣砒霜表象下的残酷真相。

《 象人》 改编自英国同名人物约翰·梅里克的传记,是一个看似温情实则黑暗的现实主义 “童话”。“象人”(约翰·赫特饰)深陷关于身份寻觅的悖论之中,他所亟待解决的问题是关于 “正常”与 “非正常” 的博弈。因母亲怀孕时曾遭到大象攻击,导致他天生畸形:松弛的皮肤,满身赘瘤,扭曲怪异的头部,巨大的右肢,行动艰难迟缓,嘴部伴有收缩问题,因头部过重会压断气管所以无法躺下休憩。他的生存与 “非正常” 紧密相连,依靠 “他者” 身份在怪胎秀上被人们不断凝视才能勉强苟活。然而,这一点似乎并没有在他被好心的年轻医生弗里德里克·特雷夫(安东尼·霍普金斯饰)接到伦敦医院收治后得到本质上转变。“非正常” 的审怪场域从怪胎秀舞台转移到了伦敦医院病房,审怪群体也从购买廉价票入场看秀的普通市民改变为医院的科研团体和上流社会的名人雅士,审怪的目的则从单一寻找刺激、医学病理标本研究到对可怜 “生物” 的同情,而被审怪者的本体 “象人”,也从以前人们口中最可怕的 “怪物” 形象衍变为伦敦社会、媒体报刊等竞相探访的“吉祥物”,连英国皇室的公主都要亲自关心过问。

怪胎秀时期的 “象人” 沉默不语,只会发出低沉的呜咽与厚重的呼吸,行动困难,他的最大愿望就是解决每日的温饱努力讨生存。入住到伦敦医院时期的 “象人” 在外部动作上已有了很大改变:也许为了证明自己隶属 “正常” 范畴可留下继续诊疗,他迫使自己 “捡起”曾经惧怕的语言,甚至流畅背诵了《圣经》中圣歌的第23章节,这戏剧性的一幕显得激动人心又极为荒诞。“象人” 似乎下定决心忘记自己曾遭受的非人待遇,他要与过往身份切割。由此开始,他所使用的一切语言都尽显装饰雕琢之感,谨慎地吐露言词,用轻缓柔和的声音诵读。就连体态也与之前判若两人——刻意营造出一种属于上流社会的典雅气质,而他谦逊礼貌的神态举止也全然符合公众对一名维多利亚时期绅士的预期想象。影片中“象人” 在病房里涂抹香水尝试表达对女性的赞美,与特雷弗医生夫妇相约下午茶欣赏家庭相片,和戏剧明星肯德尔女士朗读《罗密欧与朱丽叶》经典台词并接受她的亲吻,就连伦敦的报纸文章都不断连载他的故事,并将其描述为友好、安静,喜爱阅读之人。

服装造型作为“ 象人” 社会性身份的转变,是不可或缺的重要构成。在嘉华年表演时,“象人”总是被勒令脱去上衣并栓有铁链防止逃跑,他必须在舞台上向人们展现他因天生疾病造成的全身丑陋肿瘤以达到被审怪 “凝视” 的售票目的,强调视觉上的 “异化” 与 “非人本质”,抹杀其 “人” 的基本权利。当他的人类语言功能得到认可后,服装突然有了用武之地:西装三件套、皮鞋、领结以及丝绒燕尾服等,甚至被赠予了专门为上流阶层男士精心定制的高级睡袍、拐杖和专业洗漱套装。如此高级考究的生活令 “象人” 认为已经通过对“典范” 形象的效仿破除了旧有的“他者” 身份。然而这一切不过是掺了砒霜的虚幻美梦。一天夜里,他被溜进医院的怪胎秀老板再次掳走,已无法接受低等生物的囚笼和非人道的窘迫处境。虽然他在马戏团朋友的帮助下回到了医院,但此时他已形同枯槁、病入膏肓。

维多利亚时代被认为是英国工业革命的顶点,人们信仰科学,对工业发展充满了乐观主义精神。大卫·林奇通过《象人》抨击了那些一味崇尚科学进步却在未知领域暴露出愚昧自私的社会群体。他们对 “他者” 身份的傲慢偏见和狭隘思想使时代的沉疴在 “象人” 躯体内疯狂生长。影片多次出现烟雾浓重、污染密布的工业化图景,也表明了他的身体异化或许与这个 “先进” 时代有关。最终 “哑剧舞台炮制出如同棉花糖一般的甜蜜幻境”8让 “象人” 被彻底吞没在唯有坚持对 “典范” 身份的效仿才能拥有美好未来的虚假价值观里。在得知特雷弗医生无法根治自己后,“象人” 决心再进行最后一次 “典范”形象的复刻——这次他要像墙上画中的正常孩子那样躺下入眠,即便他将面临窒息与死亡,他也要像一个正常人那样死去,完成 “自我献祭式” 的身份终极改造。

三、“莫比乌斯环”:身份的循环逃离

20世纪90年代到千禧年可以被称之为是大卫·林奇作者电影风格的成熟巅峰时期,他在作品中将“林奇主义” 美学织体推向了极致,如无处式空间叙事、多元主体恐怖格局、梦境与潜意识、高度精神化符指等,一系列看似混乱无序又诡谲癫狂的 “烧脑” 电影应运而生。这些影片以二十世纪美国都市蓬勃发展表象下的落寞人性为主要背景,聚焦 “美国梦” 口号下的真实社会现状。更为重要的是大卫·林奇将开放式文本引入了艺术创作进行主动言说,试图传达出一种关于智识上不确定性与自我意识失控的独特精神气质。

《 我心狂野 》 (Wildat Heart,1990)讲述了一对爱情至上的情侣不顾女方母亲反对坚持结婚,母亲找人试图在暗中了结男方性命,两人为躲避迫害在荒漠中展开了对原有生活的逃亡之旅。《双峰:与火同行》(Twin Peaks:Fire Walk With Me,1992)回顾了少女劳拉在被杀前的内心视角,童年被生父折磨就此生活在恶魔阴影下难逃内心梦魇陷入堕落迷局的悲惨往事。《迷失的高速公路》(Lost Highway,1997)试图厘清弑妻真相的弗莱德在反复历经迷失的痛苦中煎熬,难逃命运的他行驶在没有尽头的高速公路。《穆赫兰道》(Mulholland Drive,2001)立志成为好莱坞明星的贝蒂为帮助丽塔寻找失去的记忆却无意中涉入了一场难以逃离的超乎梦境与现实的扭曲阴谋。

这些主人公被大卫·林奇塑造为反好莱坞理想型的英雄,也吸纳了以往林奇式主人公的部分特质,如《穆赫兰道》热爱探寻真相的贝蒂像是《蓝丝绒》杰弗瑞的性转版本,《迷失的高速公路》弗莱德的迷惘焦虑与《橡皮头》无助痛苦的亨利相似,《双峰:与火同行》受害者劳拉能在《字母表》无辜少女与《蓝丝绒》纯情桑迪身上找到共同之处。但显然,大卫·林奇在这一阶段对于人物身份设置又有了更大的野心,他赋予角色模糊化的多层标签,像多棱镜那样让观众在不同维度空间皆能开掘出丰富的释义可能。这些人物常会出现无意识的失控状态,伴有酗酒、精神受损、多重人格、认知障碍等行为,经常游离在 “白日梦” 与现实交错的恍惚混乱中,理性思维与线性逻辑呈缺位姿态,取而代之的是扑朔迷离的多重结构嵌套叙事空间。主人公们会因偶发事件突然坠入悬疑事件的旋涡,他们的共同任务是迫切需要逃离自己的现实身份以及令人不安的经验世界,然而一经 “出发”他们就将踏上不归路,进入一个个如 “莫比乌斯环” 构成的无限循环时空,无法辨析过去与现在、真实与虚幻、白昼与黑夜的沟壑边界。他们的精神备受困顿、分崩离析,在这条拓扑图形构成的叙事传送带上,总是在逃离的同时又再次被带回到起始原点,周而往复。

电影《 迷失的高速公路》 因其高超的无处式空间结构被称之为大卫·林奇迄今最为晦涩难懂的影片,主人公弗莱德也将这一创作阶段中大卫·林奇着力聚焦的 “逃离” 命题发挥到了极致。如果借用荣格式心理投射的概念,那么影片中的一切人物、环境都来自于弗雷德潜意识的生命源流,包含一切细微的事件线索。而从拉康的观点来看,这部电影似乎是关于弗雷德如何为自己探寻出路,通过幻想虚构出的 “真实”(reality)从而保护自己免受“现实”(real)的侵犯。观众在观影时会体验到前所未有的迷惘,似乎任何理论都能被运用进行影片分析,但同时任何体系又都无法完成严谨的逻辑推导。电影的存在似乎指向了难以界定的虚无,让人们逐渐远离事实真相。至此,观众的个体经验不断受到挑战,最终陷入了一如弗莱德的同款循环迷失。

弗莱德·麦迪逊(比尔·普尔曼饰)是一个长期生活在黑暗之中的困惑人士。影片中,他的表演始终以一种非常缓慢但具有决定性意味的方式进行着。弗莱德的眼睛呈现出左小右大,左眼虚掩着透露出一丝柔情,而右眼却显示出坚定犀利且不容置疑的目光。他几乎没有流露过积极的情绪,总是阴沉地被压抑的状态裹挟着。他似乎深刻觉察到什么但又很容易遗忘,甚至不记得自己正身在何处。他的嘴巴在大多数情况下处于微张状态,像是掉入了一个想象的幻觉陷阱,呆滞出神却浑然不知。他的语言节奏也十分古怪,突兀地停顿,有时又激进重复。比如他离家前对于妻子芮妮不一同前去酒吧的质疑不满。当芮妮表明想留在家中读书时,弗莱德嘲弄似地连续发问 “读,读,读什么”。虽然音量被刻意控制,但每一次他都流露出比上次更为强烈的语言压迫感,表明其性格中控制欲极强的一面。当弗莱德来到酒吧愤怒演奏萨克斯发泄情绪时,混乱刺目的白色镭射灯将舞台上的他营造出近乎叠影的人像效果,似乎暗指其多重人格的事实。演出结束,当他给家中致电无人接听后顿时陷入了混乱狂躁的状态。至此,弗莱德的脑海中无法抑制地频繁想象妻子与其他男人的画面。他拒绝现实考证,宁愿沉沦在自我想象构成的主观意念中。但挥之不去的痛苦又让他倍感疲惫。夜晚被噩梦侵袭,他总是眯着双眼无法集中注意力,一切事情显得力不从心,连走路的步调也很僵硬,像是一具被抽空了的行尸走肉般的躯体。他经常独自站在一半黑暗一半光明的阴影中,审视镜中的自己。

事实上, 弗莱德是一个极端混杂的矛盾体,暴躁易怒、敏感多疑、软弱无能、焦虑迷惘。他的迷失来自于用理性思维去成就现实世界的欲望,无法掌握的巨大失控感将他的神志撕得粉碎,无法左右自己的思想又不愿相信生活中正在发生的真实现状。影片中两位探员在接到报警后来家中询问妻子芮妮他们是否拥有摄像机,芮妮无奈地回答因为弗莱德讨厌摄像机所以他们并未购置,探员不解。弗莱德则表示:“我喜欢用自己的方式去记忆事物”。探员依旧非常疑惑。此时弗莱德的回答颇具深意:“我脑海的记忆不见得就是事实”。由此可见,弗莱德唯我论的痛苦和懦弱的主体性阻碍了客体发展:他卑微自大,期盼得到芮妮的永恒之爱但又不敢奢求妻子忠贞不渝。苦于没有证据证实芮妮出轨,所以他幻想出虚构的记忆去 “坐实” 妻子偷情的 “事实”,以化解他心中认为杀妻的悔意(或许芮妮的死亡也来自弗莱德的假想)。他痴迷于全知视野,希望现实世界能服从其内心理想化的愿景呈现,但这样的后果不可避免地令他对真相视而不见,无法抵御客观自我的强势思想入侵而漏洞百出。他将自己与经验世界反复割裂,主观记忆和客观事实间的断层裂缝使弗莱德成为一个彻头彻尾的变异存在,只能无休止地重复逃离,痛苦地从一个身份跳转到另一个身份。

大卫· 林奇将这部电影形容为 “心因性神游”,这种术语指的是在此种精神状态的裹挟下人看起来与正常无二、是完全有意识的。事实上,他对曾做出的行为毫无印象。弗莱德正是如此,他遭受着与多重人格障碍相似的疾病。影片中每个角色的特征似乎都是弗莱德其中一种人格的指涉:如皮特代表的是弗莱德对于年轻帅气形象感受女性欢迎的内心渴望、艾迪先生/迪克·劳论则暗指弗莱德性情中残忍暴虐不由质疑的独裁者一面、神秘人寓意弗莱德对能够获得全知全能绝对自我的想象、芮妮指涉的是经验世界中弗莱德所不愿面对的痛苦现实等,而每个特定地点的情绪或色彩渲染也像是他心理状态的投射,如沙漠中着火的小木屋—现实身份与想象身份的中转站、家中浮动的红色丝绒窗帘—本体欲望的表达、黑暗装有隔音器的密闭琴房—与经验世界的完全阻断、反复出现的摄像机和录影带—被客观记录的现实世界、迷宫一样没有尽头的家—混乱迷失的内心等。

“弗莱德的心理状态被林奇满怀同情地设计成一种外部景观”9,也许影片本身即是一道心理学景观,绝大部分故事情节都发生在弗莱德的大脑臆想中,因此电影叙事也是开放性的、不被逻辑规则所界定。观众可在任何时间点进入故事线的脉络而不受干扰,直至影片结尾又出现了开头那句熟悉的台词:“迪克·劳伦已经死了”。人们才会发现被大卫·林奇的倒置手法重新带回了故事最初的开端,如“莫比乌斯环” 般周而往复地循环。那么在高速公路上迷失的究竟是银幕前的观众还是片中弗莱德的灵魂?又或许大卫·林奇所想表达的是,弗莱德早已清楚知晓自己逃离的身份永远会在路的另一个尽头等待着他之后的再度 “回归”,只是他不愿醒来。

结语

在大卫·林奇的电影作品中,人物的表演汇集了舞台化的夸张放大和社会意识形态腹语术的哲学性与多义符指,使他们在银幕上担任了不可替代的影像表意功能,同时作为视觉造型和剧情叙事的一部分得到充分延伸。大卫·林奇认为演员应当具有一种间离自我成为别人的能力,但首先需要拥有足以欣赏、体会抽象事物的智力和审美。他欢迎演员在心理编织一个故事以支持他们的角色,但却从不让演员朗读剧本或阐释影片内在含义,他与演员寻找的是如何在交谈的过程中帮助他们的表演达到正确可信的想法。事实上,林奇对于每个人物形象该如何塑造都煞费苦心,他与演员们一同潜心琢磨措辞语句,声音的高低轻缓,与音响、配乐合成后是否能达到预期效果等,他坚持每个特定人物的台词都须以一种特定的方式呈现,每一个外部动作亦如是。寻觅的过程漫长也颇具偶然性,但一经捕捉就能迸发出灵感的火焰,就像林奇所言,“如果动作发展得太快就会错失一些东西。为了慢下来,你不得不开始解释它为什么非得如此,要达到什么目的。如果能从内心开始思考,你的动作自然会慢下来,演员一旦合上了拍子,他们就开始奉献出准确的表演”。10

林奇式电影主角之间具有奇异的互文性,他们大多与普世意义上的道德典范形象相差甚远,往往存在对自我身份寻求的精神性焦虑,他们能敏锐觉察到周围事物带来的不安,常表现出后震惊式的社会表情。在表演方面具体为形体语言动作的迟缓、僵硬或不协调,台词的语意语调设计呈怪诞的模糊化处理,以及对于非常规眼神的着力塑造。这些人物深陷双重否定的精神困境:他们一方面对现实世界的荒诞规训充满质询的斗争精神,一方面又因物质世界的阻挠使他们意志薄弱难以自救,对经验世界的犹疑、对所处空间的焦虑、对身份定义的迷失,让他们循环往复地行走在 “梦魇” 中,最终主角通过个体身份的消解改造,如死亡、服刑、逃离、阉割等,完成自由意志的觉醒,战胜软弱本质获得“无物之物” 的理想愿景。