新时代我国儿童福利政策的基本特征、发展逻辑与未来走向

2023-05-17何芳

何芳

[摘 要] 作为指导未来近10年我国儿童和儿童事业发展的顶层设计,《中国儿童发展纲要(2021—2030年)》反映了我国政府在中国特色社会主义进入新时代和全面建成小康社会以后的儿童福利理念和发展战略。对该政策文本的分析表明,我国儿童福利政策在新时代背景下体现了从保障性目标向支持性、发展性目标转型,以儿童保护为重心、以专门性政策为主,在制度建设的引领下综合使用多种政策工具的基本特征。在国家经济实力大幅提升、儿童福利需求普遍化和多样化以及国家亲权理念普及的合力下,我国儿童福利正朝着适度普惠、专业精准、法治的战略方向迈进。当前我国儿童福利的短板集中在家庭福利领域,未来应重点探索协助家庭科学育儿的政策措施和适合我国家庭的儿童福利政策工具。

[关键词] 儿童福利;《中国儿童发展纲要(2021—2030年)》;政策分析

随着中国特色社会主义进入新时代,我国儿童福利的主要矛盾已经转化为儿童福利发展不平衡不充分与广大儿童及其家庭对美好生活的需要之间的矛盾,儿童福利政策的设计和实施是解决这一矛盾的重要手段。为引领、规划和指导儿童政策的发展,国务院于1992年、2001年、2011年、2021年先后颁布了4部儿童发展纲领性文件,分别是《九十年代中国儿童发展规划纲要》《中国儿童发展纲要(2001—2010年)》《中国儿童发展纲要(2011—2020年)》《中国儿童发展纲要(2021—2030年)》。其中,《中国儿童发展纲要(2021—2030年)》(以下简称《新儿纲》)是指导未来近10年我国儿童和儿童事业发展的纲领性文件。它提出了从2021年到2030年我国儿童和儿童事业发展的指导思想、基本原则和总体目标,深刻地体现了新时代我国儿童福利的发展理念和发展战略。

本文将在梳理儿童福利概念的基础上,构建“目标—内容—工具”三维儿童福利政策分析框架,对《新儿纲》进行系统的政策文本分析,揭示新时代我国儿童福利政策的基本特征、发展逻辑和未来走向,以更好地阐释我国儿童福利政策在新时代新征程中关注的核心任务,进而更好地适应新阶段新特征,推进儿童发展理念导向和实践取向的变革。

一、儿童福利的概念梳理与政策分析框架的构建

如何界定儿童福利的概念,反映了社会主流的儿童观念、国家采用的儿童福利理念及其相应的责任定位。它直接作用于政府的儿童福利制度设计与服务体系建设,进而对全社会的家庭和儿童的生活产生影响。[1]

(一)儿童福利的概念梳理

长期以来,我国理论界和实务界对儿童福利这一概念都缺乏共识。[2]从不同的旨趣出发,儿童福利被赋予不同的内涵和外延。当前对儿童福利概念的界定主要存在以下两种方式。

1. 广义的儿童福利与狭义的儿童福利。

根据儿童福利对象的覆盖范围,儿童福利概念有广义和狭义之分。广义的儿童福利是面向全体儿童的福利,如联合国1950年儿童权利会议提出:“凡是促进儿童身心健全发展与正常生活目的的各种努力事业均称之为儿童福利”。我国学者陆士桢对这一广义概念进行修正,将儿童福利界定为“由国家或社会为立法范围内的所有儿童普遍提供的旨在保证正常生活和尽可能全面健康发展的资金与服务的社会政策和社会事业”,并概括其内涵具有3个基本特征:普遍性,即面向全体儿童;發展性,即以促进儿童全面健康发展为目的;社会性,即在国家和政府作为责任主体以外,还需要动员广泛的社会力量。[3]

狭义的儿童福利并不面向全体儿童,而是针对有特殊需要的儿童,特别是家庭或其他社会机构未能满足其需求的儿童。这些儿童一般包括孤儿、残疾儿童、流浪儿、被遗弃的儿童、被虐待或被忽视的儿童、家庭破碎的儿童、有行为偏差或情绪困扰的儿童,等等。[4]对照这一概念,有学者认为我国传统的儿童福利就属于狭义的儿童福利,是特定形态的机构向处于不幸境地的儿童提供的特定服务,服务功能倾向于救助、矫治和扶助。[5]可见,相较于广义的儿童福利的普遍性和发展性,狭义的儿童福利的内涵和外延都更窄,其基本特征是特殊性和补救性。

2. 儿童福利的“两分法”“三分法”与“四分法”。

根据儿童福利的发展历史和理念,儿童福利的概念有“两分法”“三分法”与“四分法”之说。“两分法”将世界儿童福利历史分为两个阶段:第一阶段是1601年英国济贫法颁布前后至19世纪末的消极儿童福利时期,这一时期的儿童福利主要是对孤儿、弃儿和部分贫困儿童施以救济;第二阶段是20世纪以来的积极儿童福利时期,这一时期的儿童福利不仅包括对各种处境不利儿童的救济,而且上升为促进一切儿童健康全面发展的宏大事业。[6]“三分法”将儿童福利分为失依儿童救济时期、儿童福利和保护时期、儿童保护与家庭支持融合时期,这3个时期的儿童福利内涵从“儿童救济”“儿童保护”走向“儿童与家庭福利”,国家角色也从“补充者”“监督者”走向“支持者”。[7]

在“二分法”和“三分法”的基础上,儿童福利的“四分法”将儿童福利理念分成4种典范,每种儿童福利典范的目标、对象、内容各不相同。其中,救助型儿童福利是最早的儿童福利,现在仍然存在于部分发展中国家,其目标是保障儿童的生存权,对象为处于不幸境地的儿童,内容主要是通过儿童福利机构开展寄养、收养、院舍照顾等替代性服务。发展型儿童福利广泛存在于发达国家和发展中国家,其目标是儿童的启蒙教养和发展,对象为所有儿童,内容不仅有替代性服务,还有支持性服务(如心理咨询)和补充性服务(如家庭津贴)。保护型儿童福利主要存在于发达国家,其目标是保护儿童免遭侵害或忽视,对象是处于受虐待、剥削等风险中的儿童,内容包括初级预防、家庭维持与重整、永久安置等。参与型儿童福利是儿童福利发展的最佳状态,其目标是所有儿童的全面发展,儿童不再是消极被动的受助者,而是自身发展的主动参与者。[8]

不难发现,关于儿童福利的各种概念之间差异和共识并存,且兼具历时性和包容性。虽然不同的经济社会发展阶段会产生与之相适应的儿童福利概念,但是各种困境儿童在任何时期都是儿童福利优先关注的对象。随着社会经济的发展和儿童福利水平的提升,只关注困境儿童的儿童福利被认为是较低层次的救助型儿童福利,儿童福利内容逐渐叠加递进,最高层次的儿童福利会涵盖所有低层次的儿童福利内容,也就是广义的儿童福利。

(二)儿童福利政策分析框架的构建

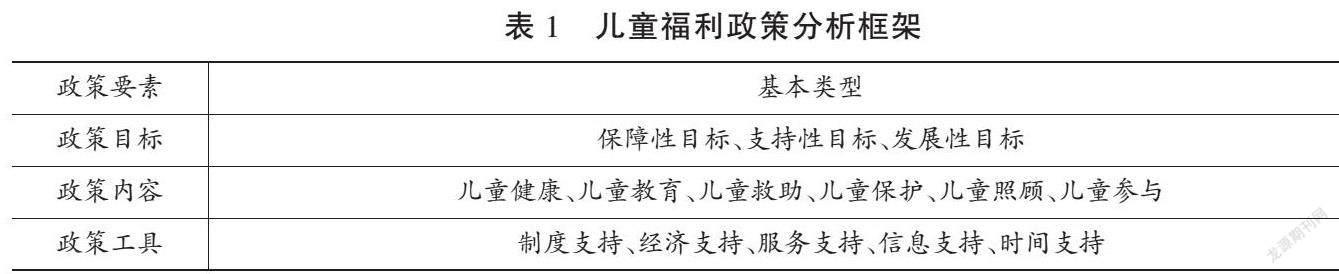

鉴于对儿童福利的理解和界定是儿童福利政策设计的基础,本文综合考虑上述儿童福利的概念内涵、政策取向和发展规律,从政策目标、政策内容、政策工具3个要素进行归纳整理,最后得出“目标—内容—工具”三维儿童福利政策分析框架,其具体内容见表1。

1. 政策目标。

儿童福利政策目标主要有三类:保障性目标、支持性目标、发展性目标。其中,保障性目标是最低层次的目标,即保障儿童的生存、生命安全、身心健康等低层次需要。支持性目标是中层次的目标,即对儿童成长中的不足和缺失予以补偿,支持和促进儿童获得更好的发展。发展性目标是最高层次的目标,即儿童充分发挥主体作用,积极主动地实现全面发展。

2. 政策内容。

儿童福利政策的内容主要包括以下6项:儿童健康,主要涉及儿童的生理和心理发展、营养保健、医疗卫生;儿童教育,从教育主体来看,涉及学校教育、家庭教育、社会教育,从教育内容来看,包括德育、智育、体育、美育、劳动教育;儿童救助,主要是为孤儿、重病重残儿童、贫困儿童、流浪儿童等不同类型的处于困境中的儿童提供基本保障;儿童保护,主要是保护儿童生命安全、保护儿童免受各种形式的侵害以及对儿童的司法保护;儿童照顾,即为儿童提供日常生活照料,主要包括儿童的饮食、起居、照看、陪伴;儿童参与,主要是指儿童参与家庭决策、参与学校和社会事务、参与社会公益活动。

3. 政策工具。

儿童福利政策的工具主要有以下5种:制度支持,即立法、制定政策等制度化手段;经济支持,包括现金、物品、保险、税收减免等形式;服务支持,既包括政府提供的公共服务,也包括社会为儿童提供的公益服务和市场化服务;信息支持,指为儿童、家庭乃至社会大众提供的宣传、教育、培训等;时间支持,主要是指为儿童的运动、阅读、闲暇、娱乐、照料等提供时间保障。

二、对《新儿纲》政策文本的分析

为理解当前我国儿童福利政策的价值取向、基本特征和发展方向,本文以《新儿纲》为中心,依据上述儿童福利政策分析框架,对其进行政策文本分析。《新儿纲》全文共有5个部分:前言;指导思想、基本原则和总体目标;发展领域、主要目标和策略措施;组织实施;监测评估。其中,发展领域、主要目标和策略措施是主体内容,所以本文主要对这部分内容进行编码与分析。

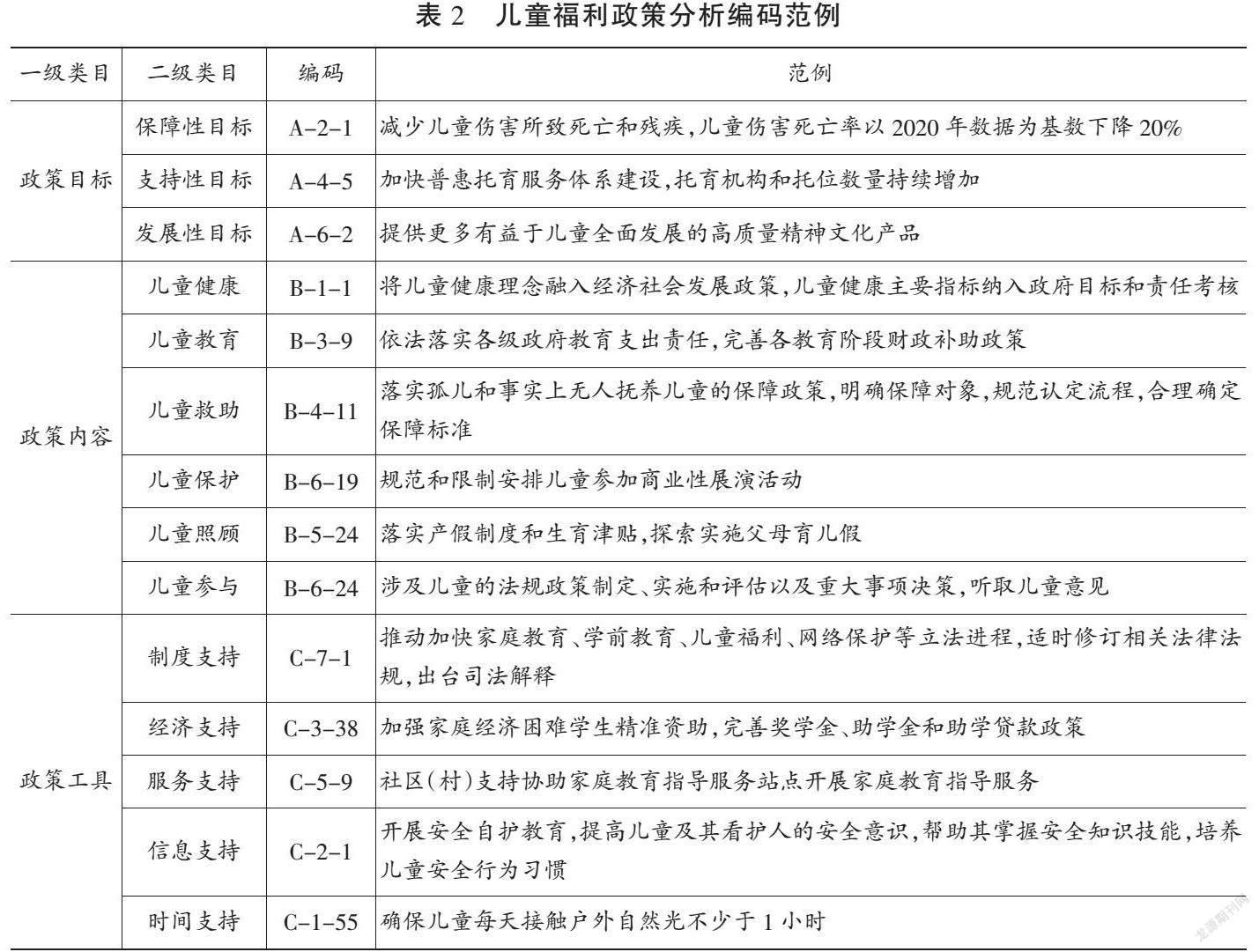

(一)编码分类

根据上述儿童福利政策分析框架,本文将政策目标(A)、政策内容(B)、政策工具(C)作为政策文本编码分类的核心要素,析出《新儿纲》中相应的政策条款。按照政策领域和条款的顺序,对其进行编码并识别分类,如“A-2-1”表示编号为2的“儿童与安全”领域中的第1条政策目标“减少儿童伤害所致死亡和残疾,儿童伤害死亡率以2020年数据为基数下降20%”被归类为政策目标要素下的“保障性目标”。又如“B-3-9”表示编号为3的“儿童与教育”领域中的第9项政策内容“依法落实各级政府教育支出责任,完善各教育阶段财政补助政策”被归类为政策内容要素下的“儿童教育”。再如“C-4-7”表示编号为4的“儿童与福利”领域中的第7条政策工具“扩大公共服务覆盖面,全面落实儿童乘坐公共交通工具和游览参观票价优惠政策,推进采取年龄标准优先、身高标准补充的儿童票价优待政策”被归类为政策工具要素下的“服务支持”。其余编码及归类以此类推。如此,本文形成了如表2所示的儿童福利政策分析编码范例。

(二)内容分析

1. 政策目标分析。

《新儿纲》既制定了2021—2030年我国儿童发展的总体目标,又在7个发展领域中设置了具体目标。由于总体目标是方向性的指导方针,不便于进行内容分析,所以本文只将具体目标作为分析对象。分析结果显示,我国儿童福利政策目标具有以下特点。

首先,政策目标分布总体均衡。从表3可知,《新儿纲》设置了儿童与健康、儿童与安全、儿童与教育、儿童与福利、儿童与家庭、儿童与环境、儿童与法律保护7个发展领域,每个发展领域都设置了多项具体的政策目标,其分布情况如下:儿童与健康领域最多,共12项,其次为儿童与福利领域(11项)、儿童与安全领域(10项)、儿童与法律保护领域(10项)、儿童与环境领域(10项)、儿童与教育领域(9项)、儿童与家庭领域(8项)。从不同性质的政策目标数量看,支持性目标最多,有25项;保障性目标其次,有23项;发展性目标相对最少,有22项。不论从政策发展领域还是政策目标性质的角度来衡量,各领域政策目标的数量相差不大,说明我国儿童福利政策的目标分布总体均衡。

其次,不同性质的政策目标在各发展领域中有所分化。在不同发展领域中,保障性目标、支持性目标和发展性目标的数量分布有所差异,主要表现在以下3个方面:一是某些领域经过长期的发展,已经跨越基本的保障性目标阶段。如儿童与教育领域没有保障性目标,只有支持性和发展性目标。二是部分领域的属性决定了其政策目标性质。如儿童与健康领域、儿童与安全领域事关儿童生存的基本需要,所以它们侧重于保障性目标和支持性目标,发展性目标较少。儿童与法律保护领域关注底线要求,因此也以保障性目标为主。三是新增发展领域的目标还有待操作化。如儿童与家庭领域是首次正式出现的儿童福利领域,其在保障性目标上存在明显的设置不足,即与保障性目标往往是可以衡量和评估的指标,要求有较成熟的工作机制相关。

最后,政策目标数量上升且更为细化。对比历次的儿童发展纲要,可以发现,我国儿童福利政策目标呈现逐渐增加和細化的趋势。我国第一部儿童发展纲要《九十年代中国儿童发展规划纲要》没有细分发展领域,只笼统提出了10个主要目标,且全部都是保障性目标。《中国儿童发展纲要(2001—2010年)》则首次划分了儿童与健康、儿童与教育、儿童与法律保护、儿童与环境4个领域,并总共设置了50个政策目标。《中国儿童发展纲要(2011—2020年)》在原有领域基础上新增了儿童与福利领域,共52个政策目标。《新儿纲》又新增了儿童与安全、儿童与家庭两个领域,政策目标的数量增加至70个。纵观历次儿童发展纲要,从表4还可以发现,保障性目标数量总体上呈减少趋势,支持性目标数量稳步增加,发展性目标数量在《新儿纲》中更是大幅增加。

2. 政策内容分析。

《新儿纲》对每个发展领域提出的政策目标都设置了相应的策略,每项策略又包括若干具体措施。本文以具体措施为编码对象,共析出政策内容359条,呈现出如下具体特点:

首先,儿童福利政策内容全覆盖。由于政策设计需要考虑责任部门,因此《新儿纲》的领域划分仍然具有鲜明的职能部门化特征。[9]不过,将所有具体措施重新编码分类后,可以发现,有278条政策措施分别对应健康、教育、保护、照顾、救助、参与这6个儿童福利政策的主要方面。除此之外,还有81条政策内容同时涵盖多个方面,如在儿童与福利领域中,“促进儿童早期发展服务进农村、进社区、进家庭,探索推广入户家访指导等适合农村边远地区儿童、困境儿童的早期发展服务模式”这一政策措施既涉及教育,又涉及儿童照顾和儿童救助,因此被归为综合性政策。可见,《新儿纲》设计的政策措施已经覆盖了全部儿童福利内容。

其次,儿童福利政策内容集中指向儿童保护。如表5所示,从政策内容的数量来看,《新儿纲》的关注重点明显,有关儿童保护的政策数量达到123条,同时涉及的领域也最多,安全、福利、家庭、环境、法律保护5个领域都有非常明确的儿童保护方面的内容。有关儿童教育的政策内容数量为68条,涉及教育、安全、家庭、环境4个领域,其关注度位居第二。除儿童健康外,儿童救助、儿童照顾、儿童参与也都至少涉及了两个发展领域。

最后,专门性政策是儿童福利政策的主体。按照政策内容的指向性,我们可以将《新儿纲》中的政策举措分为两种类型,即专门性政策与综合性政策。前者指向单一的政策内容,对应单一的政策主体;后者则包含多项政策内容,涉及多个政策主体。如“扩大国家免疫规划,维持较高水平的国家免疫规划疫苗接种率”被视为一项专门性政策,因为其政策内容指向单一的儿童健康内容,其政策主体是卫生健康部门。“保障符合司法救助条件的儿童获得有针对性的经济救助、身心康复、生活安置、复学就业等多元综合救助”则被视为综合性政策,因为其政策内容涉及儿童救助、儿童健康、儿童教育、儿童照顾、儿童保护等多个方面,需要民政、教育、卫生、司法等多个政策主体的协同配合。相较而言,专门性政策的针对性和操作性更强,更易执行、检查和评估。如表6所示,《新儿纲》中的专门性政策有278条,远多于综合性政策,可见专门性政策是我国儿童福利政策的主体。

3. 政策工具分析。

首先,儿童福利政策工具多元化。当代社会公共问题的复杂性使得任何单一的政策工具都不能完全解决某一公共问题。一般而言,政策工具越多,也越有利于政策工具的选择和优化组合。从表7可知,《新儿纲》综合运用了经济支持、服务支持、制度支持、信息支持、时间支持5种政策工具,其中应用最广的是制度支持和信息支持,在7个领域中都有体现;其次是服务支持,被应用于6个领域;经济支持被应用于4个领域;应用最少的是时间支持,只在健康、家庭两个领域中出现。对政策工具的频次统计表明,制度支持占比最高,达到了61.5%;其次是服务支持,占18.8%;信息支持、经济支持、时间支持分别只占13.9%、4.5%、1.3%。

其次,各领域的政策工具不均衡。对比7个发展领域,可以发现,政策工具数量最多的领域是健康、法律保护和教育,分别有78、69、63项。新增的家庭领域则明显缺乏政策工具,只有29项。在家庭领域中,不少政策内容是倡导性意见,并没有匹配的政策工具。如“引导父母或其他监护人以儿童为本,尊重儿童的身心发展规律和特点,保障儿童休息、锻炼、闲暇和娱乐的权利,合理安排儿童的学习和生活,增加体育锻炼、劳动实践、休息娱乐、社会实践、同伴交往、亲子活动等时间”“创造良好家庭环境,满足儿童身心发展需要,培养儿童良好行为习惯和健康生活方式”等内容,既没有指定政策主体,也没有配套的支持措施,只是一种指引性、鼓励性的规范。

三、新时代我国儿童福利政策的基本特征与发展走向

(一)基本特征

首先,从《新儿纲》的目标来看,我国儿童福利政策总体表现出从保障性政策目标向支持性、发展性政策目标转型的特征。《新儿纲》的政策目标分布较为均衡,既有最低水平的保障性目标,也有代表较高福利水平的支持性目标和发展性目标,三者数量基本持平。政策目标因不同发展领域的属性而有所分化,涉及儿童生存、安全等基本需要的领域多为保障性目标,涉及儿童教育等更高需要的领域多为支持性目标和发展性目标。纵观历次儿童发展纲要,保障性目标数量呈减少趋势,支持性目标数量稳步增加,发展性目标数量在《新儿纲》中大幅增加,这表明我国儿童福利政策目标已经突破了最低保障水平,向着支持性、发展性的政策目标发展。

其次,从《新儿纲》的内容来看,我国已经建立了以儿童保护为重心、以专门性政策为主的政策内容体系。《新儿纲》包含了健康、教育、保护、照顾、救助、参与6个方面的内容,其中儿童保护内容的政策数量接近一半,表明儿童保护是我国未来近10年儿童福利政策的重中之重。同时,儿童保护的内涵更为丰富,不仅限于儿童生命安全的基本保障,而且拓展到国家保护、家庭保护、社会保护、司法保护、网络保护等多个领域。在专门性政策与综合性政策兼具的情况下,我国儿童福利倾向于政策主体明确、政策内容具有指向性的专门性政策,这既有利于政策内容的执行,又便于政策落实情况的评估。

最后,从《新儿纲》的工具来看,我国儿童福利表现出在制度建设引领下综合使用多种政策工具的特征。《新兒纲》综合运用了经济支持、服务支持、制度支持、信息支持、时间支持等政策工具。政策工具的多元化和综合使用能够更好地应对不同利益主体的政策诉求,有利于儿童福利政策目标的实现。其中,使用率和应用度最高的都是制度支持,体现出制度建设引领儿童福利政策发展的鲜明特征。制度支持被广泛应用于儿童健康、安全、教育、福利、家庭、环境、法律保护等多个领域,不仅是我国儿童福利的内在要素与基本内容,而且也为儿童福利的推进和拓展提供了有力保障。服务支持的使用率位居第二,说明我国政府的职能正在从“管理”向“服务”转变。如何更好地为儿童及其家庭提供公共服务和公共产品,逐渐成为我国儿童福利政策关注的重点。

(二)发展逻辑

1. 国家经济实力大幅提升,为适度普惠型儿童福利制度建设提供了条件。

新中国成立之初,政府面临严峻的财政困难,儿童福利的对象只能局限于那些因战乱、灾荒失去家庭依托,需要国家兜底的孤残儿童,为他们提供替代性照料服务。[10]计划经济时期,我国依托“国家—单位(集体)”保障制度,初步建立了包含儿童生活、托育、教育、医疗等内容的儿童福利体系,但是限于经济水平,儿童福利投入偏低。[11]由于起点较低,1992年出台的《九十年代中国儿童发展规划纲要》的政策目标处于保障性水平。进入新时代后,我国经济实力大幅提升。2021年,我国人均GDP达到80 976元,连续3年超过1万美元,稳居上中等收入国家行列,接近世界银行划分的高收入国家门槛值。同时,全国一般公共预算收入达到20.3万亿元,2013—2021年年均增长5.8%。[12]经济和财政实力的不断增强,为我国逐步加大儿童福利事业的资源投入和政策支持提供了坚实的资金保障。2011年颁布的《中国儿童发展纲要(2001—2010年)》提出“推动儿童福利由补缺型向适度普惠型的转变”,2021年颁布的《新儿纲》又提出“基本建成适度普惠型儿童福利制度体系”“儿童全面发展取得更为明显的实质性进展”,充分体现了我国儿童福利对象从部分特殊儿童逐步扩展为全体儿童、儿童福利目标从保障儿童基本需求逐步提升到促进儿童全面发展的趋势。同时,“适度普惠”的目标也表明,儿童福利发展具有一定的过程性和持续性,儿童福利政策发展目标必须与国家的经济发展水平相适应。

2. 儿童福利需求日益普遍多样,促进了儿童福利服务的专业化和精准化。

随着社会转型和经济的快速发展,家庭流动频繁、居住分离、离婚率上升、婚育推迟、抚育和赡养观念淡漠等引发的社会问题不断涌现,传统的以家庭为主的育儿模式日渐失灵,一些家庭无法有效地承担育儿责任。[13]同时,随着信息技术的飞速进步,新媒体、人工智能、元宇宙等新科技不断推陈出新,使得儿童的生活环境日益复杂,儿童面临的风险急剧加大。面对社会转型和科技发展带来的种种变革,人们普遍感到生育、养育、教育儿童的家庭负担逐渐加大,希望得到更多的社会支持。对儿童福利的需求不再仅仅体现为少数儿童和家庭的需求,而成为广大儿童和家庭的普遍需求。此外,由于家庭结构、家庭经济状况、家庭成员等影响家庭生活的各种因素的综合作用,儿童群体的分化越来越明显,儿童的福利需求越来越多样化。除了孤儿、残疾儿童、流浪儿、被遗弃的儿童、贫困儿童等传统意义上的处境不利儿童,还有被虐待或被忽视的儿童、行为偏差儿童、家庭破裂的儿童、农村留守儿童、城市随迁儿童、事实上无人监护的儿童、双职工家庭儿童等都面临着不同的困难。儿童福利需求的普遍化和多样化,要求儿童福利服务更为专业化和精准化。政策对象范围的不断扩大、政策内容和政策工具的不断丰富,正是我国政府回应普遍化和多样化的儿童福利需求,进一步为儿童提供更专业和更精准的服务的具体表现。

3. 国家亲权理念渐成共识,推动了儿童福利的法治进程。

受我国特定社会文化环境和历史发展阶段的制约,在过去很长一段时间内,我国都倾向于将儿童问题归于家庭。只有涉及专业力量如医疗卫生、学校教育时,国家才给予公共支持。在2010—2017年国家出台的353份儿童领域相关政策文件中,教育与健康类政策文件占比较高,达到37%和25%,福利与保护类政策占比不足10%。[14]随着儿童权利观的发展,儿童是独特个体而非家庭附属品的观念逐渐普及,全社会逐渐树立起儿童优先、儿童利益最大化的理念。国家亲权理念渐成共识,即国家应该为家庭育儿提供支持,且应该在家庭无法承担育儿责任时,及时采取强制性干预和提供替代性服务。[15]这种社会共识的形成进一步强化了政府与社会在儿童福利事业发展中的责任意识。近年来,我国开始密集出台儿童福利和保护类政策与法案。如民政部于2013年出台了未成年人社会保护试点方案,意味着儿童保护被正式纳入政策议程。2014年,民政部进一步开展了试点工作。2021年6月,新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》正式生效,条文从72条增加到132条,将未成年人保护工作细化为家庭保护、学校保护、社会保护、网络保护、政府保护、司法保护6个方面。2021年6月,国务院印发《关于加强未成年人保护工作的意见》,对法律有关条款进行了细化,明确了当前和今后一個时期未成年人保护工作的目标任务。可见,儿童福利观念的更新加快了儿童福利的制度建设,推动了儿童福利的法治进程。

(三)未来走向:加强家庭领域的儿童福利政策

在经济发展、现实需求和观念更新的合力下,我国儿童福利发展战略已经朝着适度普惠、专业精准、法治的方向迈进。预计到2030年,我国全体儿童福利水平将得到显著提升。不过,本文基于《新儿纲》的分析也发现,现阶段儿童福利的政策设计还存在一些不足,集中体现在家庭福利领域,未来应进一步发展完善家庭领域的儿童福利政策。

第一,儿童照顾政策的数量与儿童健康、儿童教育、儿童救助等政策数量有较大差距,这与新时代我国家庭在生育、养育、教育方面的需求不相匹配。当前,我国家庭的儿童照顾需求不断增加,但是照顾资源却不断减少,已经形成严峻的“照顾危机”。[16]对此,国务院办公厅于2019年印发《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》,明确提出现阶段我国发展婴幼儿照护服务的首要原则是以家庭为主,托育补充;服务的重点是为家庭提供科学养育指导,并对确有照护困难的家庭或婴幼儿提供必要的服务。对于“托育补充”,中央相关部委陆续制定了相应的实施标准、规范、方案等,成为托育机构和托育服务发展的指导依据。至于如何以家庭为主,如何为家庭提供科学养育指导,相应的探索和进展则还比较缓慢。在《新儿纲》中,儿童照顾政策内容也偏重于普惠托育服务体系的构建,在增强家庭的科学育儿能力方面尚缺乏系统全面的配套支持措施。对照党的二十大报告所提出的“建立生育支持政策体系,降低生育、养育、教育成本”的战略目标,未来应重点探索协助家庭科学育儿的政策措施。

第二,家庭领域中儿童福利的政策工具明显不足,制约了相关政策的落地生效。本文对《新儿纲》的分析发现,由于制度工具在执行、监督、评估等方面都具有较大优势,所以中央政府更倾向于使用制度工具,即主要通过建设基础设施、建立工作机制、制定强制性标准等方式来推进儿童福利工作。但是,制度工具在家庭领域的适用性非常有限,这导致目前家庭领域中有相当一部分政策缺乏对应的政策工具。实际上,各种政策工具各具优势。以信息支持为例,政府可通过宣传和舆论引导来影响社会的儿童福利觀念。这一政策工具的使用成本较低,却能较好地凝聚社会共识,提升政策实施的社会效益。因此,未来我国应重视家庭领域中儿童福利政策工具的使用和实践,要在加强制度建设的基础上,借鉴过去优势政策领域的经验,同时充分利用新媒体、大数据、人工智能等信息技术,不断研究创新,建设适合我国家庭的儿童福利政策工具体系。

参考文献:

[1][9]刘继同.中国特色儿童福利概念框架与儿童福利制度框架建构[J].人文杂志,2012(05):145-148.

[2]姚建龙.新时代儿童福利研究[M].北京:中国政法大学出版社,2019:19-20.

[3][6]陆士桢.简论中国儿童福利[J].华中师范大学学报(哲学社会科学版),1997(11):27-28.

[4]陆士桢.中国儿童社会福利需求探析[J].中国青年政治学院学报,2001(06):73-77.

[5]姚建平.国与家的博弈:中国儿童福利制度发展史[M].上海:上海人民出版社,2015:152.

[7]乔东平,谢倩雯.西方儿童福利理念和政策演变及对中国的启示[J].东岳论丛,2014(11):116-122.

[8]刘继同.儿童福利的四种典范与中国儿童福利政策模式的选择[J].青年研究,2002(06):38-43.

[10]郑林如.贫困家庭儿童福利政策的发展与演进逻辑[J].山东社会科学,2022(04):186-187.

[11]刘晓静.中国儿童福利研究:1949-1978[M].北京:中国社会科学出版社,2019:53-80.

[12]国家统计局.新理念引领新发展,新时代开创新局面——党的十八大以来经济社会发展成就系列报告之一[EB/OL].(2022-09-13)[2022-09-30].http://www.stats.gov.cn/xxgk/jd/sjjd2020/202209/t20220913_1888196.html.

[13]程福财.家庭、国家与儿童福利供给[J].青年研究,2012(01):52-54.

[14]张柳.全面构建新时代中国特色现代化儿童福利保护体系[J].社会福利,2020(08):15-17.

[15]童小军.国家亲权视角下的儿童福利制度建设[J].中国青年社会科学,2018(02):102-110.

[16]岳经纶,范昕.中国儿童照顾政策体系:回顾、反思与重构[J].中国社会科学,2018(09):92-111.

Abstract: China National Program for Child Development(2021—2030), as the top'level design to guide the development of children in China in the future, reflects the governments concept of child welfare and development strategy after socialism with Chinese characteristics enters a new era and a well'off society has been built in an all'round way. The analysis of this program shows that Chinas child welfare policy in the new era has transformed from a supportive policy goal to a supportive and developmental policy goal, with a content system focusing on child protection and specialized policies, and the use of comprehensive policy tools under the guidance of system building. Under the combined effect of the substantial improvement of the national economic strength, the popularization and diversification of childrens welfare needs, and the popularization of the concept of “parent of the nation”, Chinas child welfare is moving towards moderately inclusiveness, professionalization, accuracy, and legalization. For the weaknesses of Chinas child welfare are now concentrated in the field of family welfare, we should focus on exploring policies and measures to assist families in scientific child rearing and designing child welfare policy tools suitable for Chinese families.

Key words: child welfare, China National Program for Child Development(2021—2030), policy analysis

(责任编辑:赵南)