“全面三孩”政策下我国学前教育福利的转型

2023-05-17钱雨

[摘 要] 教育是儿童福利的重要内容,学前教育福利是儿童教育福利的起始点,国家和社会应为0~6岁学前儿童提供免费或低收费的学前教育资源、机会和服务,以保障学前儿童的受教育权利,提高国民素质,促进学前教育公平。国际学前教育福利经历了从补缺型到优质普惠型的发展历程,力求让不同儿童、不同家庭和不同社会群体共享儿童福祉与发展成果。为助力“全面三孩”政策的实施,我国学前教育福利也应走向追求儿童美好生活的优质普惠型福利,在積极转变学前教育福利观的基础上促进托幼均衡发展,推进学前教育福利服务一体化,实现学前教育优质普惠发展。

[关键词] 儿童福利;教育福利;学前教育福利

一、问题提出

我国当前面临着老龄化和少子化的双重危机。国家统计局的报告显示,2021年中国人口出生率为7.52‰,出生人口1 062万人,比5年前下降了43.6%。我国已经进入“低出生率、低死亡率、低自然增长率”的后人口转变时期。为保持适度的人口规模和合理的人口结构,我国生育政策先后进行了3次调整,于2013年、2015年、2021年相继实施了“单独二孩”“全面两孩”和“全面三孩”政策。这些生育政策产生了一定的效果,但是未达到政策预期的效果。第七次全国人口普查数据显示,0~14岁少儿人口比2010年多了3 000多万人,占比上升1.35%;二孩占比由2013年的30%左右上升到2021年的43%左右。这说明生育政策确实促进了生育率的提升。不过整体来看,每次生育政策带来的生育红利均呈规律性递减趋势,在政策实施的第二年小幅上扬,然后稳步下滑。[1]2021年7月,国务院发布《关于优化生育政策 促进人口长期均衡发展的决定》,指出“人口发展是关系中华民族发展的大事情”,要充分认识优化生育政策、促进人口长期均衡发展的重大意义,提出要降低生育、养育、教育成本。同年8月,全国人大常委会通过了《关于修改〈人口与计划生育法〉的决定》,新法明确规定一对夫妻可以生育三个子女,“国家采取财政、税收、保险、教育、住房、就业等支持措施,减轻家庭生育、养育、教育负担”。

然而,许多研究发现,我国育龄夫妻普遍缺乏生育意愿,经济负担重、婴幼儿无人照料、女性难以平衡家庭与工作是主要原因。[2]有研究者分析了2014年以来CSSCI期刊上发表的43篇关于生育意愿调查的论文,有二孩生育意愿的家庭比例不到50%。[3]可见,未来出生人口数量依然堪忧。[4]有学者指出,在现代工业社会,养育成本、教育成本明显高于生育成本。[5]学前教育阶段既涵盖养育成本,又是教育成本支出的起点阶段。我国家庭在学前教育阶段投入过多、负担过重,在一定程度上抑制了育龄父母的生育意愿。为鼓励家庭养育三孩,国家陆续出台了多个教育与税收政策,并鼓励各地积极制定配套的福利政策。许多地方政府因此出台了新的产假、育儿假、陪产假等育儿假期制度。在这些生育友好政策中,儿童教育福利,尤其是针对0~6岁儿童的学前教育福利日益受到社会关注。在我国人口形势日益严峻的情况下,对学前教育福利的研究有利于在儿童早期发展阶段提供政策支持,减轻家庭养育负担,助力“全面三孩”政策的实施。

二、福利与学前教育福利

(一)东西方视野下的福利观

在以英语为主要语言的西方国家,“福利”(welfare)一词由well(美好)与fare(生活)两个词组合而成。“fare”的含义包括日子、旅程、饮食,等等。因此,福利的本意包含了幸福人生、美好旅途、合理饮食等方面,是一种追求幸福生活且心满意足的人生状态。在《英汉双解剑桥国际英语词典》中,福利有两种解释,一是指人的身心健康和幸福,二是指国家或组织帮助那些因为生活贫困特别需要帮助的人群。在《牛津现代高级英汉双解词典》中,福利则是指平安、安宁、福祉、幸福,以及社会安全与社会保障。

在我国,“福利”一词最早出现在《后汉书》中。瞿秋白在《文艺杂著·欧文的新社会》中指出:“工人应当用别一种方法达到自己的福利,建设人类将来最光明的新社会”。《汉语大词典》和《辞海》都将福利定义为人们的幸福和利益,包括物质层面的收入、住房、医疗等,也包括精神层面的公平、正义、自由、安全等。由此可见,虽然福利在英语和汉语中的概念不完全统一,但是都强调了物质生活和精神生活两个方面的改善。

我国的福利观一直处于发展变化中,最初的福利观与解决贫困问题紧密相关。为了改善因物质资料的匮乏所导致的生活困难状态,早期的福利更多地被理解为物质福利,福利水平的提高被简单地等同于物质水平的提高。随着对贫困问题的进一步理解,人们逐渐认识到物质匮乏只是导致贫困的部分原因,对福利观的理解不能局限在经济福利上。更多的非物质福利被纳入到福利的概念中,国外学者将其具体归纳为现金、实物、机会、服务、权利、代用券等多种形式。[6]作为一个多元化的概念,福利是主观与客观、物质福利与非物质福利的统一体。[7]对福利的多元化理解使得人们开始关注教育福利。自21世纪初以来,我国许多社会政策和教育政策研究者也开始从其功能和价值、发展历史、制度和规划等不同角度对教育福利进行了研究。

(二)学前教育福利

学前教育福利是儿童福利与教育福利研究的重要交叉领域,起源于对儿童早期遭遇的深切关注。国内学者对学前教育福利的研究相对较少,大多数将其作为教育福利研究的衍生部分。如有学者认为,教育福利是国家和社会为保障国民的受教育权利、提高国民素质、促进教育公平而承担的责任和义务,以及为此提供的公共资源和优惠条件。[8]学前教育福利作为教育福利的起始点,其目的在于为0~6岁学前儿童提供优质普惠的学前教育,保障学前儿童的受教育权。尽管目前学术界尚未对学前教育福利形成一个统一的权威性定义,但是不少学者在教育福利的基础上尝试对学前教育福利的概念进行了界定。如有学者指出学前教育事业兼具“教育性”和“社会公共福利性”。[9]对学前教育福利概念的理解可以分为两个层面,一是广义的与学前儿童相关的所有教育福利,二是狭义的学前教育福利。

在广义层面,学前教育福利指学龄前儿童在接受教育的过程中获得的一切外部支持,关注构成儿童美好生活状态的关键要素。这一层面关注的是学龄前儿童在接受教育的过程中得到了多少优惠和福祉,如是否有立法保障其受教育的权利,学前教育阶段是否属于免费义务教育,公共学前教育支出水平和各类学前教育补贴的比例与水平如何,等等。在狭义层面,学前教育福利主要针对托幼机构的免费或普惠性服务。这一层面更关注学龄前儿童获得学前教育的情况,如学前儿童的入园率、学前教育的师资力量、学前儿童的发展状况。这两个不同层面的学前教育福利之间有着紧密的联系,通过为学前儿童接受学前教育的过程提供福利,可以更好地保障儿童基本的教育权利,满足儿童的教育需求,改善其教育状况,最终成就儿童的美好生活。

总之,学前教育福利是指国家和社会为保障0~6岁学前儿童的受教育权利,提高国民素质,促进学前教育公平而提供的免费或低收费学前教育资源、机会和服务。学前教育福利可以分为0~3岁托育服务福利和3~6岁幼儿园教育福利,包括为儿童及其家庭提供的一切普惠性保育和教育服务,涵盖各种托育服务、幼儿园教育、家庭教育及相关教育资源。学前教育福利可以有效地提升财政投入效益,提高学前教育的普惠程度与质量水平。

三、国际学前教育福利的发展历史与经验

1791年的《法兰西共和国宪法》极富前瞻性地提出了“在所有人不可缺少的那些科目教学中实行免费教育”,欧洲由此成为儿童教育福利的发源地。如今,国际学前教育福利不断从补缺型向优质普惠型演进。

(一)学前教育福利的发展历史:从补缺到优质普惠

1. 19世纪至二战期间:为贫困儿童提供补缺型教育。

1816年,欧文在英国建立了第一所工人子女幼儿学校,拉开了全球学前教育福利服务的序幕。伴随着工业化与城市化进程,福利性质的学前教育经常与反贫困政策携手而行。在法国,给贫困儿童提供教育福利被视为一种社会义务,其于1881年颁布的《费里教育法案》成为国际学前教育福利法制化的开端。该法案推行免费学前教育,并把“免费”和“义务”作为法国国民教育的首要原则。到20世纪初期,法国已有1/4的2~6岁儿童就读于公立幼儿园。

1905年,英国教育委员会发布了一份关于公共学校幼儿现状的报告。该报告认为,尽管学校教育存在诸多不足,但由于贫困家庭的母亲必须工作,幼儿去上学还是比被遗弃在家要好。[10]美国联邦儿童局也制定了一系列保障儿童教育福利的法律法规,如1921年的《母婴法》通过拨款保障母婴权益,1935年的《社会保障法》为贫困家庭提供育儿补助。[11]這一时期,国际社会关于学前教育的福利观带有明显的补缺型特征,即为贫困或有特殊需求的幼儿提供补缺型教育。如果家庭条件许可,幼儿由母亲在家照顾会更好。

2. 二战后至20世纪80年代:适度普惠型学前教育福利。

随着二战的结束,国际学前教育福利开始进入适度普惠型教育福利阶段。1948年,联合国《世界人权宣言》指出:“对人类家庭所有成员的固有尊严及其平等和不移权利的承认,乃是世界自由、正义与和平的基础”。其中,涉及教育福利权利的条款包括“一切人都有接受教育的权利,教育应当免费,至少在初级和基本阶段应如此”“一切人都有权自由地参加社会的文化生活,享受艺术,并分享科学的进步所带来的福利”。

与此同时,人们逐渐认识到了学前教育对消除代际贫困的重要作用。这一时期的学前教育开始“去家庭化”,学前教育机构自身的价值也得到了认可。1959年,《儿童权利宣言》明确提出了儿童的教育福利原则:“儿童有受教育权”。1967年,英国发布了《普劳登报告》。该报告由普劳登(Bridget Plowden)和25名委员共同撰写,其中包括了著名的教育社会学家迈克尔·扬(Michael Young)。“平等”是该报告的关键词之一,提出了普惠型学前教育福利观,建议大规模扩张学前教育机构。[12]学前儿童受教育机会的平等被认为是社会平等与教育公平的起点。受此影响,美国开始建设和普及公立幼儿园系统。1975年,美国国会通过了《所有残疾儿童教育法》,规定所有3~21岁的残疾儿童都有接受免费、适宜的公立教育的权利。随后,许多国家都颁布了包含适度普惠型学前教育福利在内的法案,如瑞典1973年的《儿童日托法》和1975年的《学前教育法》提出为大班幼儿提供每天3小时免费学前教育。加拿大1983年的《儿童托育法》也规定学前儿童享有平等和部分免费的教育机会。

3. 1989年至今:走向优质普惠型学前教育福利。

1989年11月20日,联合国大会通过了《儿童权利公约》,强调“儿童的最大利益应成为对儿童的教育和指导负有责任的人的指导原则”。这促使国际学前教育福利研究开始从适度普惠走向“儿童利益最大化”的优质普惠。如果说适度普惠型教育福利关注的是儿童的教育起点公平,那么优质普惠型教育福利则进一步关注教育过程与结果公平,注重学前教育资源与服务质量的提升。1990年,《兰伯尔德报告》拉开了英国追求优质免费学前教育的序幕。随后,英国政府多次修订其《早期基础阶段法定框架》,提高学前免费教育的质量。

育儿负担沉重也是许多国家出现少子化现象的重要原因,为此日本从2019年开始实施0~5岁学前教育免费制度。为了应对日益低迷的出生率,俄罗斯自2007年起颁布了一系列鼓励生育的措施,包括普及学前教育、降低学前教育机构服务费用、革新生育多孩的“母亲基金”计划。有着全世界最低生育率的韩国也在积极提升学前教育福利。韩国保健家庭福利部与人口政策部门合并,使儿童福利正式成为人口政策事务的一部分,学前1年免费教育已经被延长为3年。

(二)国际学前教育福利经验分析:走向共享福祉

为体现“儿童利益最大化”原则,国际学前教育福利政策呈现政府行动、家庭支持和儿童本位取向,力求让不同儿童、不同家庭和不同社会群体共享儿童福祉,共享发展成果。

1. 政府行动:让每一个群体共享福利。

学前教育福利的获益对象不仅是儿童,也是全社会。为此,许多国家都开展了大规模的政府行动,以提升学前教育福利服务的公平性,让不同种族、不同阶层、不同社会群体的儿童共享教育福利。如美国的“开端计划”(Head Start)旨在为全国0~5岁贫困幼儿提供免费学前教育服务,2022年该计划的预算已超过110亿美元。印度则启动了全球规模最大的“儿童综合发展服务计划”,其《儿童免费义务教育法案》规定为3岁以上的儿童提供免费义务教育。

为保障效果,这些政府项目的实施与评估都伴随着各种科学严谨的实证调查。表1显示了部分学前教育福利项目的经济回报率,[13]结果表明对学前教育的公共投资回报率高于其他教育阶段。

2. 家庭支持:让每一个家庭共享福利。

家庭是接受学前儿童福利服务的主要单元和桥梁。1967年,英格兰已有至少2000名教育福利官员(Education Welfare Officers)为支持家庭教育福利发挥了积极作用,他们“作为家庭、学校、地方当局和儿童福利机构之间的联络官,给不良儿童的父母建议……监督孩子被忽视的家庭,为有需要的孩子安排衣食”。[14]《世界人权宣言》指出,“家庭是天然的和基本的社会单元,应受社会和国家的保护”。

当前不少国家的教育福利包括了学前儿童家庭支持政策,通过家访、家庭津贴等项目关怀儿童及其家庭。如以色列的“学前儿童家长指导项目”(Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters)、美国的“家长即教师家访项目”(Parents as Teachers),都通过定期的入户家访和小组活动等方式,丰富家长的养育知识,提高家长养育子女的能力,帮助学前儿童做好入学准备。各国政府还推行多种父母减税计划,以支持家庭养育子女。如美国的“儿童保育与发展基金”提供津贴支持家庭育儿。瑞典政府贯彻普惠性儿童福利政策,让每个家庭都可以共享高质量的儿童服务与教育体系。

3. 儿童本位:让每一个儿童共享福利。

《儿童权利公约》提出了四大原则:“不歧视原则”“儿童最大利益原则”“确保儿童生命权、生存权和发展权完整的原则”“尊重儿童意见的原则”。为保障儿童的合法权利,国际学前教育福利政策从弱势儿童教育补缺过渡到关注每一个儿童的幸福生活。[15]

在北欧国家,学前教育福利已惠及了所有儿童。东亚地区的韩国、日本通过法律强调每一个儿童主体的“参与”,免费教育的对象包含所有3~5岁幼儿,并逐渐覆盖0~2岁婴儿。曾经非常强调市场自由主义的英国和美国也从关注弱势儿童逐步转向“全民学前教育”。如英国政府明确提出“每个孩子都重要”(Every Child Matters,2003),通过健康、安全、快乐、成就等学习核心目标促进每一个儿童的全面发展与幸福生活。提供优质普惠型教育福利,如英国儿童、学校和家庭部所说,是“为儿童创造机會,以发挥他们最大的潜能”。为促进儿童利益最大化,2022年全球已经有110个国家(地区)为学前儿童提供了1年以上的免费教育。[16]

总之,尊重儿童权利,普及儿童幸福生活,让每一个家庭和儿童共享教育福利是国际学前教育福利发展的总体趋势。

四、我国学前教育福利的转型

国际社会从补缺型福利过渡到追求儿童美好生活的普惠型福利,为我国提供了学前教育福利转型的经验与启示。我国学前教育福利的转型既有促进儿童发展、提高国民素质的教育意义,也具有促进三孩政策实施和人口均衡的社会意义,更具有建设和谐家庭、实现共享发展的政治意义。

(一)基于“儿童最大利益原则”,积极转变学前教育福利观

学前教育兼具“教育性”和“福利性”,与千家万户的生活密切相关,是我国政府和学者需要关注的重大民生问题。国际学前教育福利观已不再局限于传统的物质福利,还包括了服务形式福利、资金形式福利和机会形式福利。

许多学者将儿童教育福利视为社会福利的重要内容,认为儿童教育福利是我国儿童福利的重要组成部分。[17][18]然而,我国政府一直采用狭义的福利观,儿童福利的主要内容一度被简化为物质福利、贫困儿童福利和残疾儿童福利。对学前教育福利缺乏重视,或许与“福利”在汉语中的起源有关。现代汉语中的“福”和“利”意思相近,属于同义复合词,但是古汉语中“福”与“利”的情感色彩有别。“福”包含美好向善的积极含义,是“安而乐之”的幸福、福报,如《诗经》云:“恺悌君子,求福不回”。而“利”却隐含追名逐利的负面含义。“福利”一词最早出现在《后汉书》里,仲长统在其《昌言·理乱》中评论乱世奸人逐利而行:“是使奸人擅无穷之福利,而善士挂不赦之罪辜”。唐代韩愈在其《与孟尚书书》中也说到:“何有去圣人之道,舍先王之法,而从夷狄之教,以求福利也”。可见,古汉语中的福利虽指福报与利益,却隐含着重利轻福的意味。

吉登斯认为福利带有精神层面的内涵,本质上不是一个经济学概念,而是一个心理学概念,关乎人的幸福感(well?鄄being)。[19]马歇尔认为,好的福利不仅代表物质的充足,还包括个体良好的心理感受与感觉(doing well and felling well)。[20]因此,西方学者普遍赞同福利拥有静态和动态的双重含义。在静态层面上,福利是一种美好幸福的生活状态;在动态层面上,福利是指为追求美好幸福生活而提供的各种条件、措施和制度。遗憾的是,在很长一段时间里,我国福利政策制定者把福利政策等同于提高弱势群体物质水平的手段。这种传统福利观“重利轻福”,忽视了人民对“福”的心向往之,忽略了塑造人类美好生活与幸福感受的重要价值。随着对福利观的深入理解,人们逐渐认识到福利不仅包括经济福利。

菲曼(Martha Fineman)提出了“vulnerability theory”的概念,被许多福利学者译为“脆弱性理论”。这一理论指出,特定群体如老人、妇女的脆弱具有普遍性、持续性、复杂性和特殊性,国家应在教育、福利等公共领域承担起更多的责任,通过福利政策降低个体的受损程度,弥补个体的脆弱性。[21]“脆弱性”这一术语更强调福利受众的软弱和被动。在儿童福利领域,不妨将这一理论翻译为“柔性理论”,更符合对当代儿童的全新理解与认识。“柔性理论”将儿童看作面临挑战但又不断成长、积极独立的主体。儿童的“柔性”包括以下方面:一是儿童具有柔软性,面对挫折和困难时,儿童具备天然的弹性和恢复力;二是儿童具有柔嫩性,由于儿童生理与心理尚处于发育阶段,年幼的儿童更加需要成人的悉心教导;三是儿童具有柔弱性,需要依赖成人提供安全健康的环境,任何极端风险或创伤性事件将对儿童产生永久性伤害。正因为儿童群体柔软、柔嫩且柔弱,《儿童权利公约》将“儿童利益最大化”作为文明社会必须遵循的重要标准。

在人类历史的长河里,往往直到儿童出现“问题”才会引起人们的关注,他们的基本权利几乎被遗忘了。到底应该把学前儿童看作脆弱无知的小儿来灌输知识,还是作为独立的权利主体给予尊重?是关注儿童的物质需求,还是把儿童看作“柔性”群体而提供优质全面的保护?如何满足学前儿童的教育权益,如何基于“儿童最大利益原则”制定教育福利政策?这些都是值得我国福利研究者和政策制定者省思的重要问题。

(二)促进托幼均衡发展,推进学前教育福利服务一体化

和西方国家相比,东亚各国福利支出占本国GDP的比重一直很低。经济不断发展,社会福利支出却没有大幅提高,这样的反差引起了国际社会政策研究者的高度关注。1985年,米奇利断言东亚国家奉行“不情愿的福利主义”(reluctant welfarism),将“东亚四小龙”定义为“不情愿的福利国家(地区)”。[22]霍利德(Holliday)则主张从经济发展与社会政策的关系角度解释“不情愿的福利国家”。他认为东亚地区的福利确有“不情不愿”的成分,不过对于凡是有利于促进经济发展和生产力提高的公共福利和服务,这些地方的政府则愿意大力投入。因此,他把东亚地区的福利归结为“生产主义福利体制”(productivist welfare regime),即其福利政策的制定以促进经济发展、提高生产力水平为目标。[23]

人口是经济社会发展的基础性、长期性因素,也是重要的战略性和全局性要素。联合国《全球人口增长与可持续发展报告(2021)》指出,人口结构的均衡与全球的可持续发展休戚相关。当前“促进人口长期均衡发展是全党全国工作大局的重要政策目标之一”。從“生产主义福利”的视角出发,为保障人口结构均衡发展,促进生产力可持续发展,我国也应大力提高儿童教育福利投入。

2018年的《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》指出,学前教育具有“关系亿万儿童健康成长,关系社会和谐稳定,关系党和国家事业未来”的重要意义。该意见强调,“目前学前教育仍是整个教育体系的短板,发展不平衡不充分问题十分突出”,尤其是托育与幼儿园发展不均衡,成为学前教育可持续发展的主要障碍。2019年,国务院发布了《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》。当前,我国托育行业的健康发展至少面临以下难题:一是缺乏托育环境与课程质量监管;二是托育收费水平参差不齐;三是托育人员资质缺乏制度规范。[24]0~3岁被誉为人生最关键的1 000天,大脑神经元连接发展的最佳时期是6~12个月。儿童的大脑在3岁时已经达到成熟期的80%,6岁时达到90%。[25]我国学前教育财政投入正在逐渐提高,但是仅限于3~6岁幼儿园阶段。2020年,学前教育投入占教育总投入的5.9%,离发达国家平均8%以上的财政占比依然有着明显差距。

学前教育福利的对象应当是0~6岁的所有儿童,任何一个儿童都不应因出身、性别、地域或家庭经济情况而受到排斥。学前教育福利包含托育服务、家庭教育等一切为适龄儿童提供的教育资源和服务。政府要把托育服务纳入民生服务范畴,提高对学前教育福利的整体财政投入。只有托育和幼儿园教育一体化均衡发展,才能解决现代家庭养育子女的部分焦虑,推动生育潜能有效释放。

(三)共享儿童福祉,推动学前教育优质普惠发展

我国学前教育福利变革必须坚持以人民为中心的导向,这也是学前教育者的社会责任担当。我国儿童教育福利的制度框架包括义务教育福利与学前教育福利,但是后者在立法和制度层面远不如前者完善。2006年修订的《中华人民共和国义务教育法》明确了义务教育实行免收学费杂费的原则,使义务教育成为我国规模最大的儿童教育福利。来自经济学家智囊团的《良好开端》报告曾从社会背景、入园率、收费水平、教育质量等指标入手,对全球45个国家和地区的学前教育发展水平进行了排名。在这项研究中,我国处于倒数第4位。[26]作为世界儿童人口数量第2位的国家,我国面临着教育资源相对有限、学前儿童群体数量庞大的客观制约。学前儿童教育权利的不均等和法律体系的不完善是目前的主要问题。从学者提议“全面三孩”政策后,民间就引发了巨大反响。家长纷纷声称自己“养不起”。[27]我国家庭养育每一个子女都必须投入大量的金钱、时间和精力成本,这些沉重负担是生率下降的重要原因之一。虽然我国在幼儿园教育阶段已基本形成了适度普惠型教育福利,但是离国际普遍推行的优质免费教育福利还有距离。农村儿童、特殊儿童、流动儿童与留守儿童在教育、文化等方面依然处于不利位置。

乌尔里希·贝克(Ulrich Beck)认为后工业社会持续存在诸多不确定性,提出了风险社会(risk society)的概念。[28]我国之前的学前教育管理制度一度鼓励市场竞争,导致学前教育成本居高不下。为减少风险社会的不确定性,普通家庭倾向于减少生育。如考夫曼所说,社会福利国家普遍面临着人口、文化、经济、国际化等挑战。[29]

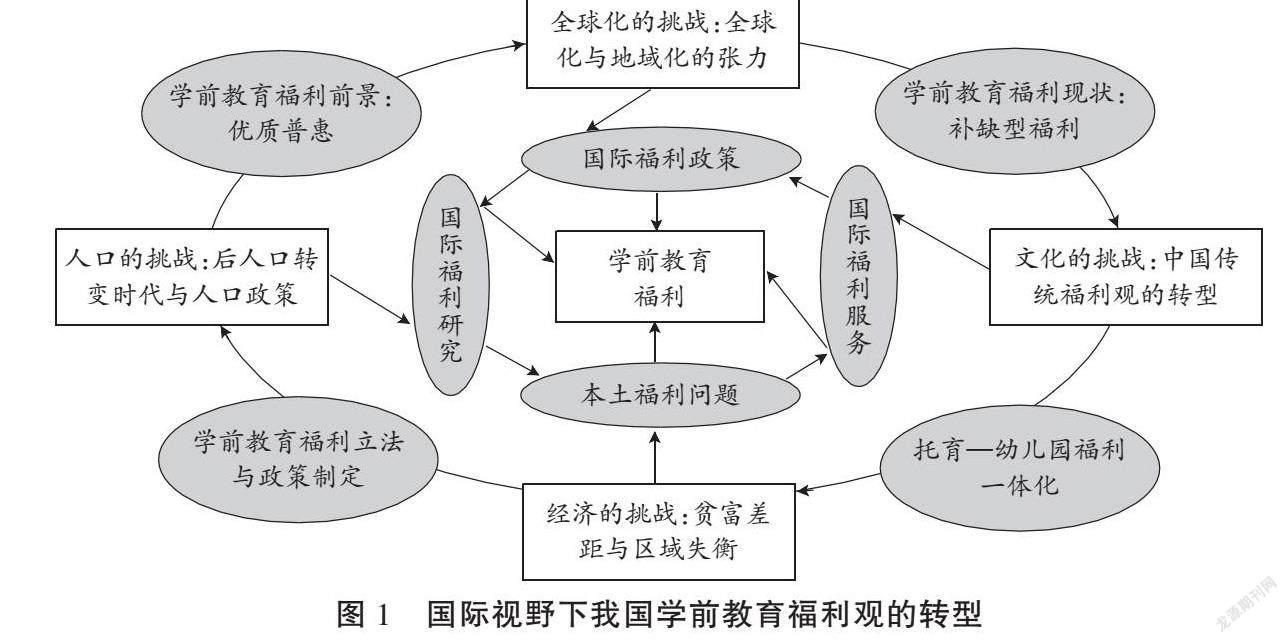

如图1所示,鉴于国际学前教育福利经验和本土福利问题的存在,我国应积极应对传统福利观、区域失衡与后人口转变时代的挑战,在“蒙以养正”“幼有所育”的理念下,坚持每个儿童都应该获得法律保障的全纳、公平、有质量的学前教育机会。我国政府一直坚持重大改革于法有据、依法实施,将解决人口问题的创新理念、改革成果与实践经验转化为法律。社会需要是社会福利制度构建的动力和基本依据。家庭育儿压力的激化、人口结构的失衡,正是推动学前教育立法和学前教育福利优质普惠发展的重要驱动力。我国政府应通过立法保障优质学前教育福利服务体系的构建,保证0~6岁儿童有机会享受优质免费的学前教育,切实解决群众后顾之忧,促进家庭和谐幸福。为此,我国学前教育福利必须从传统的补缺型福利转向追求每一个儿童的美好生活,推动优质普惠型学前教育福利发展。

参考文献:

[1]吕昭河,谢玉球.包容性生育政策的理论与实践——后人口转变时期生育政策的时代内涵和导向研究[J].思想战线,2021(03):163-172.

[2]国家卫健委有关负责人就实施三孩生育政策答新华社记者问[EB/0L].(2021-05-31)[2022-04-25].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1701287384266050056&wfr=spider&for=pc.

[3]王志章,刘天元.生育“二孩”基本成本测算及社会分摊机制研究[J].人口学刊,2017(04):17-29.

[4]陈友华,孙永健.“三孩”生育新政:缘起、预期效果与政策建议[J].人口与社会,2021(03):1-12.

[5]张翼.“三孩生育”政策与未来生育率变化趋势[J].社会科学文摘,2021(10):7-9.

[6]吉尔伯特,特瑞.社会福利政策导论[M].上海:华东理工大学出版社,2003:182-184.

[7]王三秀.教育反贫困[M].北京:人民出版社,2014:10.

[8]郑功成.中国社会保障30年[M].北京:人民出版社,2008:284.

[9]刘焱.学前教育兼具“教育性”和“社会公共福利性”[N].人民政协报,2009-05-20.

[10]钱雨.教育福利视角下的英国学前教育立法研究[J].教育发展研究,2022(06):14-21.

[11]钱雨.美国学前教育立法的发展、经验与启示[J].湖南师范大学教育科学学报,2020(03):13-20.

[12][14]普劳登报告[EB/OL].(1967-04-12)[2022-03-20].http://www.educationengland.org.uk/documents/plowden/plowden1967-1.html.

[13]錢雨,何梦瑶.美国早期干预研究的启示:支持处境不利儿童[J].广西师范大学学报(哲学社会科学版),2020(02):22-28.

[15]KAMERMAN S B, PHIPPS S, BENARIEH A. From child welfare to child well?鄄being: an international perspective on knowledge in the service of policy making[M]. New York:Springer,2010:9-22.

[16]UNESCO. Global education monitoring report 2021[EB/OL].(2021-02-12)[2022-05-10].https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245745.

[17]刘继同.当代中国的儿童福利政策框架与儿童福利服务体系[J].青少年犯罪问题,2008(05):13-21.

[18]陆士桢,常晶晶.简论儿童福利和儿童福利政策[J].中国青年政治学院学报,2003(01):1-6.

[19]吉登斯.第三条道路:社会民主主义的复兴[M].北京:北京大学出版社,2000:121.

[20]MARSHALL T H, REES A M. Social policy in the twentieth century[M]. London: Hutchinson Educational,1985:67-80.

[21]FINEMAN M. The vulnerable subject and the responsive state[J]. Emory Law Journal,2010(60):10-130.

[22]MIDGLEY JAMES. Industrialization and welfare: the case of the four little tigers[J]. Social Policy and Administration,1986(03):225-238.

[23]HOLLIDAY I. Productivist welfare capitalism: social policy in East Asia[J]. Political Studies,2000,20:706-723.

[24]钱雨.国际托育政策发展:市场化还是政府责任[N].中国教育报,2019-07-21.

[25]RHOSHEL K LENROOT, JAY N GIEDD. Brain development in children and adolescent: insights from anatomical magnetic resonance imaging[J]. Neuroscience and Biobehavioral Review,2006(30):718-729.

[26]The Lien Foundation. Starting well: benchmarking early education across the world[R]. The Economist Intelligence Unit Limited,2012:33.

[27]搜狐网.专家建议尽快放开三孩,网友炸了锅:养不起[EB/OL].(2020-10-26)[2022-05-01].https://www.sohu.com/a/427344837_120558133.

[28]BECK U, LASH S, WYNNE B. Risk society: towards a new modernity[M]. London: Sage,1992:96.

[29]考夫曼.社会福利国家面临的挑战[M].王学东,译.北京:商务印书馆,2004:56.

Abstract: Education is the important part of child welfare. Preschool education welfare is the start of child educational welfare. The state and society should provide free or low'cost preschool educational resources, opportunities and services to ensure the education right of children aged 0~6, the improvement of the quality of the population, and the promotion of the fairness of preschool education as well. The international preschool education welfare has changed from compensatory welfare to high'quality and inclusive welfare to enable different children, families and social groups to share child welfare and development achievements. In order to promote the implementation of the policy of “one family three children”, Chinese preschool education welfare should also transform to pursuit a better life for every child with the new concept of welfare based on the principle of maximizing childs rights and the goal of the balanced, high'quality and inclusive development and integration of child care and education.

Key words: child welfare, educational welfare, preschool education welfare

(責任编辑:赵南)