美国“印太战略”背景下的中国与东盟数字经济合作及其挑战

2023-05-16蔡翠红于大皓

蔡翠红, 于大皓

(复旦大学 美国研究中心, 上海 200433)

一、 导 言

技术革新是“富裕的杠杆”,是推动人类经济社会发展最重要的单一力量。(1)Moses Abramovitz, “Resource and Output Trends in the United States Since 1870”, The American Economic Review, 1956, 46(2), pp.5-23.1909年至1949年美国劳动生产率的增长有87%被归因于技术进步。欧盟委员会则在2019年指出,过去的几十年中欧洲大约2/3的经济增长是由科技创新驱动。通用技术及其经济模式对国家发展的重要性不言而喻。(2)腾讯研究院:《通用目的技术:内涵、作用和生产率》,https://www.tisi.org/22730, 2021年11月19日。

在人类工业文明史上,有四种最典型、最重要的通用技术,即蒸汽技术、电力技术、内燃机技术和数字技术。蒸汽机驱动了第一次工业革命,电力和内燃机驱动了第二次工业革命。目前,数字技术持续发展壮大,是最新、最重要的通用技术。曾经的计算机和互联网与第三次工业革命相生相伴,现在的物联网、区块链、云计算、大数据、机器学习、人工智能等新型数字技术已经成为第四次工业革命的核心推动力。(3)David Rotman, “We’re Not Prepared for the End of Moore’s Law”, https://www.technologyreview.com/2020/02/24/905789/were-not-prepared-for-the-end-of-moores-law/, 2020-02-24.目前数字技术已经从过去的单一技术推动进入多技术协同推动和群体演化的爆发期,呈现出扩散加速、迭代周期缩短的特点,正在突破和改变人类社会传统的生产方式及治理模式。(4)Klaus Schwab, “The Fourth Industrial Revolution: What It Means, How to Respond”,https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/, 2016-01-14.

通用数字技术的经济模式即为数字经济,具体是指“以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动”(5)国家统计局:《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》,http://www.stats.gov.cn/tjgz/tzgb/202106/t20210603_1818129.html, 2021年6月3日。。一言以蔽之,数字经济作为一种新型经济形态,其生产要素为数据,其载体为网络,其驱动力为数字技术。中国信息通信研究院将数字经济界定为四大领域,即数字产业化、产业数字化、数字化治理和数据价值化。数字产业化即信息通信相关产业,包括电子信息制造业、电信业、软件和信息技术服务业、互联网行业等;产业数字化即传统产业应用数字技术所带来的产出增加和效率提升部分,包括工业互联网、智能制造、车联网、各种平台经济等融合型新产业、新模式、新业态;数字化治理包括但不限于多元治理、以“数字经济+治理”为典型特征的技管结合以及数字化公共服务等;数字价值化则包括数据采集、数据标准、数据确权、数据标注、数据定价、数据交易、数据流转、数据保护等。(6)中国信息通信研究院:《中国数字经济发展白皮书》,http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202104/P020210424737615413306.pdf, 2021年4月28日。当前全球经济形态正由传统工业经济向数字经济转变,数字经济成为人类社会发展的重要引擎。2021年全球数字经济总规模达38.1万亿美元,其中,中国数字经济总规模为45.5万亿元,占全国GDP比重达39.8%。(7)中国信息通信研究院:《中国数字经济发展报告(2022年)》,http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/t20220708_405627.htm, 2022年10月24日。2021年美国数字经济仅增加值就达2.41万亿美元,占其GDP增长比重达10.3%。(8)U.S. Bureau of Economic Analysis, “New and Revised Statistics of the U.S. Digital Economy (2005—2021)”, https://www.bea.gov/system/files/2022-11/new-and-revised-statistics-of-the-us-digital-economy-2005-2021.pdf, 2022-11-22.习近平总书记指出,“数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有,正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量”(9)习近平:《不断做强做优做大我国数字经济》, 《人民日报》, 2022年1月16日第1版。。可以预见,在未来较长时间里,不论是中国还是全球,数字经济在国民经济中的比重仍将持续上升。

技术二元论(Techno-dualism)认为,技术同时存在着公共属性和国家属性(10)R. Reich, “The Rise of Techno-nationalism”, The Atlantic Monthly, 1987(5), pp.63-69.,因此其既是一种公共产品,又是一大权力要素。在全球化正向推进的时代,国与国之间即便有着鲜明的“技术鸿沟”,却也共享技术革新推动的全球生产力提升与经济繁荣。然而,随着逆全球化趋势凸显以及数字技术的不断进步与国别分化,技术的国家属性上升,导致技术民族主义思潮泛滥。(11)Pak Nung Wong,Techno-Geopolitics—U.S.-China Tech War and the Practice of Digital Statecraft, Routledge, 2022, p.19.今天的数字技术越来越“政治化”,成为国家实力至关重要的一个方面,基于数字技术的数字经济优势亦成为“百年未有之大变局”下大国战略竞争的焦点之一。在各国相关思维方式、行为模式和决策过程中,数字经济不仅仅是实现目标的手段,而且成为不断提升的目标本身。(12)蔡翠红:《科技本位主义的潮流与动因》, 《人民论坛》, 2019年第35期,第40-43页。2022年1月,中国发布《“十四五”数字经济发展规划》,明确提出到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重要达到10%的目标。(13)国务院:《国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》, http://www.gov.cn/zhengce/content/2022-01/12/content_5667817.htm, 2022年1月12日。

近年来,以中美博弈为代表的地缘政治交锋日益激烈,国际体系与秩序面临重塑,现实主义思潮及其行为模式开始回归。自美国推行“印太战略”以来,其覆盖范围和领域不断扩展。在全球数字经济的发展中,中美目前处于主导地位,是主要的引领者和竞争者。2021年美国数字经济规模达15.3万亿美元,居世界第一,中国则以7.1万亿美元的规模位居第二。(14)中国信息通信研究院:《全球数字经济白皮书(2022年)》, http://www.caict.ac.cn, 2022年10月24日。根据联合国贸易和发展会议(UNTAD)2021年发布的《数字经济报告》,中美两国目前占有全球75%的区块链技术相关专利、70%的人工智能研究人员、50%的全球物联网支出和75%的云计算市场;而在全球70家最大的数字平台公司中,中美7个“超级平台”占总市值的2/3,以规模排序依次是微软、苹果、亚马逊、谷歌、脸书、腾讯和阿里巴巴。(15)联合国贸易和发展会议:《2021年数字经济报告》,https://unctad.org/system/files/official-document/der2021_overview_ch.pdf,2021年8月。

当前中美数字竞争正在从双边向第三方延伸,相较于非洲和拉美,东盟在地缘政治权重和数字经济潜力两方面对中美来说更具有战略意义。从地缘政治权重方面看,东盟地区作为联结印、太两大洋的枢纽,是美国“印太战略”下中美博弈的角力场,拜登政府同时在联盟和成员国两个层面对该区域进行拉拢,涉及政治、经济、文化与军事各个方面。从数字经济潜力方面看,作为当前中美竞争的一大关键,掌握数字时代全球治理主导权是美国“印太战略”的重要目标,也是拜登政府联合盟友遏制中国的重点领域。东盟地区是数字经济领域的后起者,也是潜力最大的地区之一,是中国开展“数字丝绸之路”的重要伙伴。双方在数字基础设施建设、数字技术转移、数字治理协同等多个方面具备广泛的合作基础,多年来已取得一定的合作成果。中国与东盟的数字经济合作对数字时代的东南亚乃至整个印太地区的秩序都有一定影响。因而,二者叠加使得东盟成为美国在“印太战略”背景下与中国展开数字竞争的核心区域。(16)王晓文、马梦娟:《美国对华数字竞争战略:驱动因素、实现路径与影响限度》,《国际论坛》,2022年第1期,第80-99页。

2022年2月,美国在其发布的《“印太战略”报告》(Indo-Pacific Strategy of the United States)中明确提出,应重塑中国周边战略环境,重构对华竞争领域,并将东盟定位为“关键盟友”和“重要伙伴”。该报告同时还提出,美国需依据“开放原则”管理区域数字经济和跨境数据流动,在印太地区形成新的数字经济框架。(17)White House, “Indo-Pacific Strategy of the United States”, https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/02/U.S.-Indo-Pacific-Strategy.pdf, 2022-02-11.在这一纲领指导下,美国一方面加强与盟友的联合,将原本专注于传统安全领域的“四方安全对话”(QUAD)进行“扩容”,目前已经形成QUAD+合作机制,在议题上加入数字治理、技术保护、“三链”安全等内容,同时发力与日本、韩国及中国台湾地区组建“芯片四方联盟”(CHIP4),持续试图将经济与发展问题安全化;在地缘上则积极将韩国、越南等作为新合作伙伴,逐渐将安全合作触角从东北亚伸向东南亚地区。另一方面,为配合“印太战略”的精细化实施,美国谋划建构起涵盖东盟的“印太经济框架”(IPEF)作为其“印太战略”的经济发展支撑,以求按照美国规则重新整合区域经济秩序,对冲中国影响力,其中一个重要方面就是加强数字经济合作与相关贸易规则设定(18)White House, “Statement on Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity”,https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/23/statement-on-indo-pacific-economic-framework-for-prosperity/, 2022-05-23.,首轮部长级会议已于2022年9月结束。

在“印太战略”下,为了压制中国在东南亚的数字影响力,美国以QUAD+和IPEF为抓手,在强化自身在该区域的数字经济优势外,还联合其盟友着力打压中国相关企业,营造负面舆论,推进规则嵌入。美国对东盟的重视、拉拢与渗透在事实上形成了分化中国与东盟关系的巨大压力,给中国与东盟数字经济合作带来一系列挑战。

中国与东盟数字经济合作已取得良好成果且依然大有可为,但如何评估和应对美国“印太战略”带来的挑战,在既有合作的基础上对冲风险,成为亟待解决的关键问题。

二、 东盟数字经济发展与对华合作现状

数据是数字经济发展的核心要素,具有无限性、共享性、开放性的特征(19)郎平:《网络空间安全治理的全球性困境与中国对策》,《国家治理》,2022年第22期,第31-35页。,这就使得数字经济的边际成本几乎为零(20)李纪珍:《扩大内需背景下的数字经济》,《中国经济评论》,2021年第3期,第88-91页。,只要市场规模大,用户基础和市场份额亦会大。因此,尽管东盟在基础设施、通信技术、技术人才等方面落后于一些先进国家,但其存在自身的独特优势,即人口规模和政策支持。得益于其6.75亿(截至2022年)的庞大人口规模和政策支持力度,东盟数字经济近年来快速发展,目前主要以电子支付、数字金融、数字化物流、互联网接入、消费者信任和数字人才培养为驱动力,而分属产业数字化和数字产业化的配送服务与网络媒体则有望成为开启下一波增长的两大引擎。

整体来看,根据淡马锡、谷歌和贝恩联合发布的2020—2022年《东南亚数字经济报告》,东南亚已迈入“数字十年”。(21)Google, Temasek and Bain &Company, “E-conomy SEA 2020”,https://www.bain.com/insights/e-conomy-sea-2020/, 2020-11-10.该地区6个主要国家(印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、越南、泰国)的数字经济指标——数字经济规模和数字市场规模都实现了超大幅度增长。

在数字经济规模上,2022年东南亚数字经济规模有望接近2000亿美元,复合年均增长率为20%,预计将在2025年突破3300亿美元,到2030年可能高达1万亿美元。回望2015年,数字经济仅占该地区生产总值的1.3%,2019年这一比例达到3.7%,到2025年预计占比将达8.5%,发展可谓迅猛。(22)Google, Temasek and Bain &Company, “E-conomy SEA 2022”,https://www.bain.com/insights/e-conomy-sea-2022/, 2022-10-27.

在数字市场规模上,2019到2022年这三年期间,东南亚网民数量增加了1亿人,整体增速可观。(23)Google, Temasek and Bain &Company, “E-conomy SEA 2022”,https://www.bain.com/insights/e-conomy-sea-2022/, 2022-10-27.新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾、泰国、越南六国网络用户仅2021年一年就新增4000万,总数达4.4亿,互联网渗透率达75%,同比增长10%。且在新冠疫情期间,东南亚消费者快速转向数字消费模式,截至2021年底,疫情为东南亚带来6000万新数字消费者。(24)Google, Temasek and Bain &Company, “E-conomy SEA 2021”,https://www.bain.com/insights/e-conomy-sea-2021/, 2021-11-10.

分国别来看,东盟十国在数字经济上存在分化,上述六国数字经济发展势头良好,而缅甸、文莱、柬埔寨、老挝四国虽相对落后,但也积极推动数字经济发展。

以2021年为例,印尼在数字经济各个领域都实现了快速增长,电子商务是其最主要的增长产业,同比增长52%,配送服务和网络媒体同比分别增长36%和48%;菲律宾电子商务同比增长132%;马来西亚电子商务的年增长率高达68%,配送服务同比增长35%,总交易额增加了70亿美元;新加坡电子商务同比增长45%,推动经济重回正轨;越南虽然在当年受疫情打击旅游业同比下降45%,但电子商务以及配送服务分别增长了53%和35%,有效对冲了危机。由此可以看出,经济下行压力下数字经济具有重要意义。(25)Google, Temasek and Bain &Company, “E-conomy SEA 2021”,https://www.bain.com/insights/e-conomy-sea-2021/, 2021-11-10.

除人口规模优势带来的数字经济规模和市场规模优势外,无论是东盟还是东盟成员国,都充分认识到了发展数字经济的重要性,非常重视政策支持和机制建构,为数字经济发展铺路。

在东盟层面,为了抓住产业革命与技术变革的先机,东盟视数字经济为促进未来经济发展的重要推动力,致力于“将东盟建设成一个由安全和变革性的数字服务、技术和生态系统所驱动的领先数字社区和经济体”(26)ASEAN, “ASEAN Digital Masterplan 2025”,https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/ASEAN-Digital-Masterplan-EDITED.pdf, 2021-09.,多年前便开始连续出台各项数字经济发展顶层设计(见表1)。

在成员国层面,东盟成员国也各自制定了相应的数字经济发展政策(见表2),这些文件都明确了各国自身的数字经济发展战略,为国家的数字转型提供了战略愿景。(27)梁昊光、焦思盈:《RCEP框架下数字经济合作与区域经济治理研究》,《国际经济合作》,2022年第4期,第4-13页。

表2 成员国数字经济发展顶层设计

可以看出,东盟具备发展数字经济的良好土壤,其庞大的人口规模和政策支持力度给东盟带来了各大产业数字化转型的可能性,整体前景乐观。但是,东盟数字经济发展仍面临技术落后、监管不足、基础设施不完善、发展不平衡等问题,因此需要不断加强对外合作,与他国形成优势互补,推动本地区经济发展。

基于技术的公共属性,共享数字技术、促进知识交流对于数字经济发展至关重要,数字经济合作是优化数字经济的必要条件。中国是数字经济的先行者,拥有较完备的技术、资金与经验,有能力和意愿为东盟乃至全球数字经济助力。正如习近平总书记所指出的,“中国愿同各国一道,加强宏观政策协调,加快数字领域国际合作,加大知识产权保护,积极促进数字经济、共享经济等蓬勃发展,推动世界经济不断焕发生机活力”(28)商务部:《习近平在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上的致辞》,http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/m/202009/20200902999955.shtml,2020年9月4日。。同时,东盟面对发展挑战,在加强内部协调的同时也必须寻求外部合作,在其数字经济外部合作中,中国占据重要位置。近年来,在双方的共同努力下,中国与东盟在数字基础设施、电子商务、数字技术研发等重点项目上的合作取得了丰厚成果,目前主要集中在数字产业化和产业数字化两大领域。

在数字产业化领域,中国与东盟的通力合作表现为一大批数字互联互通项目的启动和落地生根(见表3)。其一,在电信合作方面,中国数家通信企业已经在不同程度上开始对接东盟国家的电信市场。其二,在基础设施合作方面,中国政府与企业均重视在东南亚进行数字基础设施建设。其三,在科研合作方面,双方的科创企业与研究机构正在合力推动数字技术的发展。(29)许利平、吴汪世琦:《中国与东盟数字经济合作的动力与前景》,《现代国际关系》,2020年第9期,第16-24页。

表3 数字产业化领域合作成果

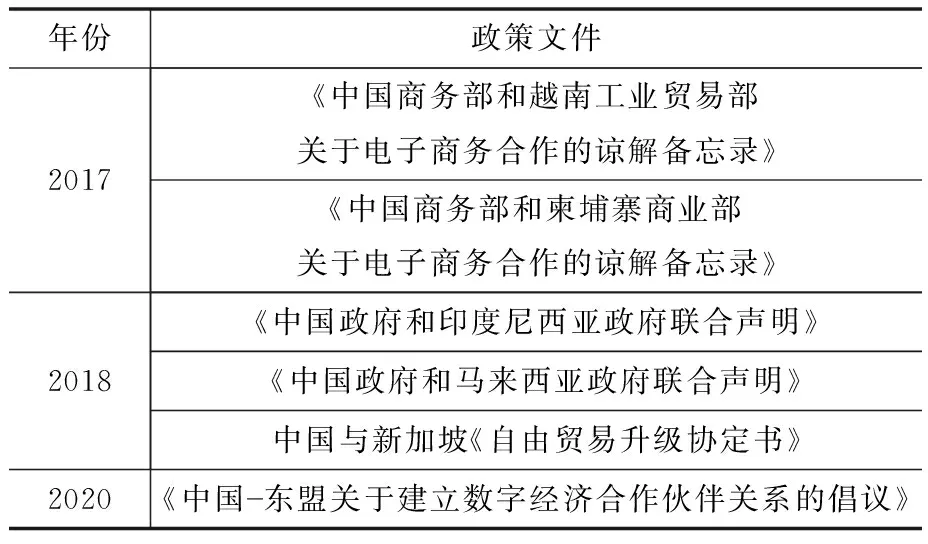

在产业数字化领域,中国与东盟电子商务合作政策日益完善(见表4),各大数字平台亦大规模进入东盟国家市场(见表5)。在电子商务政策方面,自2017年起,中国与东盟及其成员国签署了一系列包含电子商务合作的相关文件,为合作奠定了政策基础,极大释放了电子商务活力。在数字平台出海方面,阿里巴巴、腾讯、京东、美团等企业的数字平台均于东南亚取得不俗成绩,已然融入当地人民生活,并与当地企业形成共生关系。(30)许利平、吴汪世琦:《中国与东盟数字经济合作的动力与前景》,《现代国际关系》,2020年第9期,第16-24页。

表4 产业数字化领域合作成果(电子商务政策)

表5 产业数字化领域合作成果(数字平台出海)

总体来看,中国与东盟的整体经济联系日益紧密,以2020年上半年为例,即便当时遭遇新冠疫情,中国对东盟进出口总值依然逆势增长5.6%,占中国外贸总值的14.7%,当年东盟首次超过欧盟,成为中国第一大贸易伙伴。(31)冯晓玲、王玉荣、赵鹏鹏:《东盟贸易位次提升:原因分析与前景展望》,《国际贸易》,2020年第9期,第76-82页。在中国与东盟的经济联系中,数字经济极为重要且发展迅速,统计显示,仅2022年上半年,中国对东盟的跨境电商出口就增长了98.5%。(32)博鳌亚洲论坛:《从中国-东盟合作经验看“一带一路”跨境电商发展》,https://www.boaoforum.org/newsdetial.html?itemId=0&navID=1&itemChildId=undefined&detialId=16982&pdfPid=524,2022年7月19日。

具体来看,中国与东盟数字经济合作目前主要集中在产业数字化和数字产业化领域,但也在向数字化治理与数据价值化领域深入。例如:2020年9月,中国《全球数据安全倡议》一经发布便得到东盟的积极响应,菲律宾外长洛钦(Teodoro Lochen)代表东盟表示愿同中国加强全球数字治理合作;2022年6月,中国领导人在全球发展高层论坛对话会上提出开展“发展中国家信息通信技术能力建设计划”(33)习近平:《全球发展高层对话会主席声明》,http://www.gov.cn/xinwen/2022-06/25/content_5697703.htm,2022年6月25日。;2022年9月在印度尼西亚巴厘岛举办的二十国集团数字经济部长会议上,中国再次强调“促进发展中国家信息通信技术能力建设,推动构建广泛参与的数字技术创新生态,努力打造有利、包容、开放、公平、非歧视的数字经济”(34)工业和信息化部:《许科敏出席二十国集团数字经济部长会议》,https://www.miit.gov.cn/jgsj/gjs/gzdt/art/2022/art_6a21ac54d2db4e4aa9c9cf2e20c9fad9.html,2022年9月2日。。这说明中国已经认识到了国际数字经济合作进一步深入的重要性,再加上“印太战略”背景下,美国及其盟友愈发重视在东南亚嵌入自身数字规则和治理模式,也在倒逼中国在数字治理模式和数字规则建构方面加强与东盟的合作。

三、 中国与东盟数字经济合作的动力

中国与东盟数字经济合作之所以成果显著且前景广阔,其必要性根植于技术公共属性的客观存在,可能性则主要来源于四大动力。

首先是体系更新动力。体系由结构和互动的单位构成,具有自我更新的能力,当前世界贸易体系正呈现两种相反的发展趋势:其一,区域贸易集团纷纷兴起;其二,全球多边贸易体制面 临改革危机。(35)黄河:《多边贸易体制变革下的区域公共产品供给与中国角色》,《当代世界》,2022年第12期,第28-32页。区域贸易体制愈发取代全球贸易体制,在世界贸易体系中发挥越来越重要的作用,已经成为近年来世界贸易体系变革的典型表现。这一表现可以理解为全球公共产品供给不足引发区域公共产品进行针对性补充的过程,给全球经济治理与跨国经济活动带来了巨大影响。一方面,中美博弈影响当前世界贸易体系的稳定,造成了全球经贸公共产品的缺位。根据霸权稳定论的解释,中国复兴导致了美国实力的相对下降,收益-成本关系的转化降低了美国供给全球公共产品的意愿,霸权领导力缺位带来全球体系的不稳定。在国际经贸领域,随着经济议题日益安全化,中美两国在世界贸易组织(WTO)体系中的共存矛盾愈发突出。2015年后,作为当前体系核心贸易机制的WTO陷入困境,谈判进程受阻,运行举步维艰,加上2017年后的“特朗普冲击”(Trump impact)(36)达巍:《美国对华战略逻辑的演进与“特朗普冲击”》,《世界经济与政治》,2017年第5期,第21-37页。,贸易保护主义开始抬头,全球贸易体制运转逐渐失灵。然而国际经济活动离不开经贸公共产品,于是作为替代品,各种多边区域贸易协定和双边贸易协定纷纷涌现。随着“印太战略”冲击、科技博弈深化、意识形态对立,再加上新冠疫情余波尚存,体系仍在持续变动,全球贸易体制依旧不振,影响区域的稳定和繁荣。作为一种压力反应的中国与东盟及其成员国的区域多边、双边经济合作,对于对冲大环境不确定和不稳定带来的风险就愈发重要,其中数字经济合作是非常关键的组成部分。另一方面,体系中原有公共产品的机制和规则较为陈旧,并没有顾及当前数字经济的特征和运行方式,不能妥善服务国际数字经济合作,需要加入新的内容。世界贸易组织诞生于1995年,其多哈回合谈判本应在2005年初结束,却一直持续至今没有结果,其议题和规则早已无法反映当前国际经济运行的现实。区域化和全球化是一个事物的两个侧面,区域性力量不是对全球性力量的否定,而是对全球性力量缺失的补充。(37)黄河:《多边贸易体制变革下的区域公共产品供给与中国角色》,《当代世界》,2022年第12期,第28-32页。为更好发展数字经济,中国与东盟及其成员国加强数字经济合作,可以有效弥补旧有体系中公共产品关于数字经济相关内容的漏洞和缺失,有利于区域贸易的正常运转,未来甚至可以进一步用区域性力量促进全球贸易体制优化。

其次是机制惯性动力。中国与东盟已经建构起良好的合作机制,机制的完善降低了合作成本,并为合作带来惯性。1991年中国成为东盟对话伙伴,三十余年来中国与东盟合作机制不断发展完善。作为对话伙伴,中国第一个加入《东南亚友好合作条约》,第一个明确支持东盟在区域合作中的中心地位,第一个与东盟建立战略伙伴关系,第一个同东盟开启自贸区谈判。2010年,中国-东盟自由贸易区正式启动,这一机制直接使占比93%的大部分商品享受零关税。2019年10月全面生效的中国-东盟自贸区升级《议定书》(全称《中华人民共和国与东南亚国家联盟关于修订〈中国-东盟全面经济合作框架协议〉及项下部分协议的议定书》),使自贸区红利进一步得到释放,市场活力也进一步提升。在“10+1”合作的框架下,中国与东盟合作建立了多层次、宽领域的合作机制,在此基础上,双方还设立了不少重点涵盖数字经济合作的框架和倡议。如:2018年的《中国-东盟战略伙伴关系2030年愿景》提出“抓住数字经济新机遇,应对潜在新技术挑战”;2019年第16届中国-东盟博览会以“共建‘一带一路’,共兴数字经济”为展会主题,并确定2020年为“中国-东盟数字经济合作年”;2020年中国与东盟共同发表了《中国-东盟关于建立数字经济合作伙伴关系的倡议》,提出“抓住数字机遇,打造互信互利、包容、创新、共赢的数字经济合作伙伴关系”(38)外交部:《中国-东盟合作事实与数据:1991—2021》,https://www.mfa.gov.cn/web/wjbxw_new/202201/t20220113_10492205.shtml,2021年12月31日。;2021年双方联合发布《中国-东盟建设面向未来更加紧密的科技创新伙伴关系行动计划 (2021—2025)》;而在2022年出台的《中国-东盟全面战略伙伴关系行动计划 (2022—2025)》中,双方明确要将《东盟数字总体规划2025》与《中国-东盟关于建立数字经济伙伴关系的倡议》及其行动计划对接(39)外交部:《中国-东盟全面战略伙伴关系行动计划(2022—2025)》, https://www.mfa.gov.cn/web/ziliao_674904/1179_674909/202211/t20221111_10972996.shtml,2022年11月11日。。此外,中国-东盟电信部长会议、中国-东盟电子商务峰会、中国-东盟数字经济产业论坛等活动也相继举办。中国与东盟的合作机制涉及层次多、领域广,直接推动了双方数字经济合作的空间拓展和质量提升。(40)姜志达、王睿:《中国-东盟数字“一带一路”合作的进展及挑战》,《太平洋学报》,2020年第9期,第80-91页。

再次是主体需求动力。中国与东盟对数字经济合作存在共同需求,合作在根本上符合双方利益。对于东盟来说,需要中国的数字公共产品助推产业升级与区域发展。当前东盟正处在产业转型的关键阶段,急需转型方案,而以数字经济发展为重心的“工业4.0”计划则是实现“再工业化”的重要路径。(41)吴崇伯、姚云贵:《东盟的“再工业化”:政策、优势及挑战》,《东南亚研究》,2019年第4期,第50-71页。东盟多国已经先后迈入中等收入国家行列,但要跨入高收入国家行列仍然困难重重,大部分国家仍停留在“工业2.0”阶段,在全球工业价值链中仍处于中下游的位置,缺乏产业竞争力。东盟经济的数字化转型,不仅可以优化其内部产业结构,摆脱“中等收入陷阱”,实现经济跨越式增长,同时还将重塑其在全球价值链中的地位,提升国际竞争力。但目前东盟国家的数字化转型道路并非一帆风顺,需要更多高新技术外溢的支持。中国在数字经济领域拥有领先的技术与经验,可以提供技术公共产品,是东盟极佳的合作伙伴,双方发展数字经济具有很强的互补性。对于中国来说,与东盟加强数字经济合作,既符合政治利益,也符合经济利益。一方面,东盟在地缘政治上对于塑造有利于中国和平稳定的周边环境具有十分重要的战略价值,一直是中国周边外交的优先方向。且当今中美博弈日益激烈,数字技术、数字经济与国家权力联结日益紧密,技术国家属性上升,数字优势会带来相应的地缘政治优势,东盟数字市场对中国具有非凡的政治意义。另一方面,与东盟开展数字经济合作也具有重要的经济意义。近年来,中国的数字经济蓬勃发展,已然成为国民经济持续增长的重要支撑,同时也是中国应对经济下行压力的重要抓手。习近平总书记在《二十大报告》中指出,未来中国要“加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群”(42)习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,http://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5722378.htm,2022年10月16日。。面对国际经济环境复杂严峻、国内发展任务艰巨繁重的情况,为了继续保证经济的高质量发展,中国政府和企业拓宽海外市场势在必行,而东盟由于人口规模大、发展势头好,正是极佳的目标市场,也是共建 “一带一路”的先行区和试验区。

最后是客体内生动力。数字经济具有跨国界、跨部门的特征,因此具备趋向合作的天然内生属性。一方面,数字经济天然是跨国界的。要素流通是一切经济发展的必然需求,数字经济尤为如此。数字技术作为一项超越国家范畴和地理范围的应用,受到国际合作广度和深度的影响(43)杜庆昊:《关于建设数字经济强国的思考》,《行政管理改革》,2018年第5期,第51-56页。,数字经济发展也具有较强的跨国溢出效应。再加上数据是数字经济发展的核心要素,具有无限性、共享性、开放性的特征,因而经济环境的共享性和开放性越高,数字经济的价值就越高,只要市场规模大,用户基础和市场份额亦会大。借助超越国家范畴的数字技术,数字经济要素的流动性远高于传统经济形态,要发挥出数字经济的最大效力,就必须加强国际合作,推动各类数字服务市场的开放,扫清经济要素互联互通的障碍,东盟数字市场要素与中国数字资本、技术要素的开放式结合有利于区域数字经济的整体发展。另一方面,数字经济天然是跨部门的。数字产业化、产业数字化、数字化治理与数据价值化均存在数字要素与传统经济部门的结合,中国与东盟在传统经济部门的既有合作成果已然为数字经济合作奠定了基础,数字要素只需在传统经济部门合作的成型框架上“蔓延”开来,就可以用极低成本达成较高效益。例如,在中国-东盟自贸区的既有成型框架下,跨境电商的商品可以直接依照相关条款自由快速流通。

由于数字技术公共属性的客观存在和四大动力的持续运转,中国与东盟数字经济合作态势良好。然而,随着地缘政治博弈的“激烈化”、数字经济发展的“政治化”以及技术民族主义思潮的“泛滥化”,中国与东盟数字经济合作不可避免地受到域外势力的影响,面临着美国“印太战略”带来的种种挑战。

四、 美国“印太战略”对合作的挑战

美国自特朗普政府开始,就以“大国竞争”为导向大幅调整对华战略(44)赵明昊:《大国竞争背景下美国对“一带一路”的制衡》,《世界经济与政治》,2018年第12期,第17-25页。,显著加大对中国倡导的“一带一路”等国际合作的制衡,其推动实施的“自由开放的印太战略”覆盖范围和领域不断扩展,并在拜登政府的运作下越来越具体化、精细化。及至2022年,美国在其发布的新版《国家安全战略》(National Security Strategy)中直接将中国定位为“最大的地缘政治挑战”(45)White House, “National Security Strategy”, https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf, 2022-10-12.。

在安全领域,“四方安全对话”(QUAD)已成为“印太战略”下美国联合盟友遏制中国的重要成型机制。该机制的安全议题边界不断扩展,当前已形成议题多样化、成员扩大化的QUAD+模式,涵盖数字治理、技术保护、“三链”安全等非传统安全内容,并积极纳入韩国、越南等新合作伙伴,还试图以此为基础组建针对特定议题的“芯片四方联盟”(CHIP4),不断制造“泛安全化”陷阱,将经济与发展议题刻意曲解为安全议题,极大干扰了包括中国与东盟数字经济合作在内的区域内多方受益经济活动的正常开展。

在发展领域,早在2021年10月,拜登在出席第16届东亚峰会时便提及将与伙伴国家制定“印太经济框架”(IPEF)作为“印太战略”的经济支撑;(46)White House, “Readout of President Biden’s Participation in the East Asia Summit”, https://www. whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/10/27/readout-of-president-bidens-participation-in-the-east-asia-summit/, 2021-10-27.2022年5月,拜登在访问日本时宣布该框架正式启动;2022年9月,“印太经济框架”首轮部长级会议在洛杉矶召开,商讨落实事宜。该经济框架的细节仍在制定中,目前可以看出其由四大支柱构成:贸易、供应链、绿色经济(清洁能源)和公平竞争(税收、反腐败)。该框架非常重视数字经济,与数字经济相关的内容主要包含在贸易支柱中,是贸易支柱最重要的组成部分,同时也有一部分分散在供应链支柱中。据美国战略与国际问题研究中心(CSIS)判断,考虑到国内外压力以及拜登政府对数字技术和数字经济的重视,未来与数字经济相关的内容极有可能被剥离出来,成为IPEF的“第五支柱”。(47)Andreyka Natalegawa, Gregory B. Poling, “The Indo-Pacific Economic Framework &Digital Trade in Southeast Asia”, https://www.csis.org/analysis/indo-pacific-economic-framework-and-digital-trade-southeast-asia, 2022-05-05.值得注意的是,该框架尚在设想阶段时就非常重视和东盟的数字合作,如若最终成型,将会极大冲击中国与东盟的合作。(48)White House, “ASEAN-U.S. Leaders’ Statement on Digital Development”,https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/10/27/asean-u-s-leaders-statement-on-digital-development/, 2021-10-27.

随着中美在数字领域竞争日益激烈,以及东盟数字经济市场上升为中美欧之外全球第四大市场,东南亚已然成为全球科技较量的前沿阵地。自美国推行“印太战略”以来,东盟就是中美两国地缘竞争的核心地区,“数字丝绸之路”更是美国的关注重点。2017年正式提出的“数字丝绸之路”是“一带一路”倡议的重要组成部分,东盟地区是“数字丝绸之路”的中心区。(49)方芳:《“数字丝绸之路”建设:国际环境与路径选择》,《国际论坛》,2019年第2期,第56-75页。面对中国在新技术领域正从标准接受者转变为标准制定者,以及中国与东盟数字经济合作正在从产业数字化、数字产业化向数字化治理、数据价值化深入的态势,美国担忧“数字丝绸之路”将威胁美国在数字领域的领导地位,进而削弱其国家权力。

因而,美国将东盟作为阻遏“数字丝绸之路”影响力的首选之地,依托QUAD+和IPEF两大安全与发展抓手,不断加强和补充其“印太战略”下针对东盟数字经济的政策和措施,以护持自身数字霸权。目前,该战略对中国与东盟数字经济合作的挑战主要体现在三个方面。

首先是产业挑战。数字产业被认为是数字经济的基础产业群,指为行业应用场景提供数字技术、产品、服务、基础设施和解决方案,以及完全依赖于数字技术、数据要素的产业。根据中国国家统计局《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》的划分,数字产业主要包括“数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业”,具体包括计算机通信和其他电子设备制造业、电信广播电视和卫星传输服务、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业等。(50)国家统计局:《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》,http://www.stats.gov.cn/tjgz/tzgb/202106/t20210603_1818129.html,2021年6月3日。这些产业基本位于全球产业链顶端,所以数字产业并不像能源等产业一样,在世界市场中存在一条长产业链,可以容纳较多大国进行上中下游互补链合,进而催生基于产业依赖度的国际合作。(51)于大皓:《基于区位熵分析法的油气产业依赖度与国际合作》,《国际石油经济》, 2021年第11期,第75-82页。由于数字产业存在较大的同质性和互斥性,处于相似产业链生态位的数字大国之间的博弈与竞争堪称“零和”。(52)刘志迎、李芹芹:《产业链上下游链合创新联盟的博弈分析》,《科学学与科学技术管理》,2012年第6期,第36-41页。一般来说,在不考虑其他因素的情况下,由于某种产业的同质性和互斥性,该产品生产国往往倚重此类资源实现经济发展,该产业对生产国越重要,该国经济部门对其依赖度越高,产业对外竞争意识越强,相关政策也越趋向自我保护,进而与其他同样依赖该产业的国家进行激烈竞争并产生经济摩擦。中美都非常依赖数字产业。美国在东南亚的对华产业挑战主要体现在“数字产业化”和“产业数字化”两个领域。美国科技巨头早在多年以前便在政府的支持下开始布局东南亚。近年在“中美脱钩”和新冠疫情背景下,美国科技企业加速撤离中国,转将资金注入东南亚,而东盟也积极出台各种政策迎接美国资本流入。例如,亚马逊2018年3月进驻越南市场,除了亚马逊以外,美国诸多互联网巨头公司,如苹果、谷歌、微软等相继布局,目前在东南亚市场已有较大份额,尤其是苹果向东南亚大规模转移业务生产线,与当地经济产生了非常紧密的联系。(53)牛东芳、沈昭利、黄梅波:《东南亚数字经济发展:评估与展望》,《东南亚研究》,2022年第2期,第1-21页。美国企业和中国企业在东南亚市场上几乎是零和竞争关系,美国的产业竞争措施将极大损害中国在东南亚的数字产业发展利益。

其次是制度挑战。美国在东南亚的对华制度挑战主要体现在数字经济治理机制建构和数字经济规则标准嵌入两个方面。一方面,美国加快与东盟建构数字经济治理机制,试图通过建构合作机制来推广其数字治理模式。由于数字贸易和互联网经济对地区发展日益重要,安全风险也随之放大,东南亚各国政府都急需可应用的数字治理框架。当前在数字治理领域,存在三种较为成熟的模式,即优先考虑数据自由流动的美国模式、强调数据隐私的欧洲模式和重视主权及数据本地存储的中国模式。(54)蔡翠红、张若扬:《“技术主权”和“数字主权”话语下的欧盟数字化转型战略》,《国际政治研究》,2022年第1期,第9-36页。美国迫切希望通过合作机制建构将美式数字治理模式施加给东南亚。早在2018年,美国便提出“印太数字连接和网络安全伙伴关系倡议”(DCCP);同年美国还宣布建立“美国-东盟智能城市伙伴关系”(USASCP);目前“印太经济框架”(IPEF)中也有关于数字治理模式的相关倡议,且是该框架谈判中的重点。另一方面,美国还试图在东南亚嵌入其数字经济规则标准,尤其是数据保护规则。一国能够掌握数字规则标准制定的话语权非常重要,可以借此形成制度化的数字优势。当前西方惯常强调要基于规则来遏制中国,数字经济的底层逻辑是数字化的规则,既有产业技术规则,也有附加其上的价值规则。长期以来,美国持续推进全球数字规则嵌入,例如在新加坡设立“亚洲优质基础设施中心”等机构,在“印太经济框架”的贸易支柱中强调规则谈判。美国推进数字标准设立,旨在护持并进一步提高话语权,排斥中国规则标准,削弱和限制中国数字影响力。同时,美国还利用QUAD+,将数字规则制定议题强行“安全化”,集合其盟友以孤立中国。(55)周念利、吴希贤:《拜登政府推出亚太数字贸易协定的基本策略、内容、对华挑战及前景研判》,《国际商务》,2022年第3期,第44-50页。

最后是权力挑战。美国在东南亚的对华权力挑战主要体现在地缘政治和意识形态两个领域。数字技术和基于数字技术的数字经济已经成为国家权力的重要组成部分,数字革命正重塑着国际权力体系,调整着国际权力结构,是大变局时代的一个关键变量,世界已经全面进入数字权力时代(56)阎学通:《超越地缘战略思维》,《国际政治科学》,2019年第4期,第4-7页。,在技术国家属性凸显的数字权力时代,经济要素已和权力要素深度绑定在一起。为打击中国在东南亚的数字影响力,一方面,在地缘政治上,美国不断通过外交手段对东盟各国展开外交攻势,离间中国与东盟关系,进而干扰中国与东盟的数字经济合作。例如,美国反复炒作南海问题,副总统哈里斯(Kamala Harris)在访问新加坡时强调“应捍卫南海国际规则”,并呼吁要“同盟友一致面对威胁”(57)骆永昆、陈子楠:《拜登政府的东南亚政策:态势、动因与挑战》,《和平与发展》,2022年第1期,第58-79页。,试图从地缘政治层面挑拨中国和东盟的对立,并推动这种对立从政治领域外溢到经济领域。另一方面,在意识形态上,美国不断利用话语权优势在东南亚营造恐华、反华和疑华的政治氛围。例如,美国不断散播中国数字模式是“数字威权主义”模式(58)刘国柱:《“数字威权主义”论与数字时代的大国竞争》,《美国研究》,2022年第2期,第35-57页。,指责中国不注重保护数据隐私,不符合所谓“自由社会”价值观,威胁东盟国家安全,试图通过区别“我者”和“他者”策动东盟国家站队美国,进而损害中国在东南亚的合理数字权力。

由此可见,美国在数字时代依然基于冷战思维试图遏制中国发展,不遗余力尝试依托QUAD+和IPEF两大安全与发展抓手遏制中国的数字影响力,以求巩固美国在印太地区的主导权。在美国“印太战略”背景下,中国与东盟数字经济合作正在遭受的一系列挑战将带来四个层面的危害:

在企业层面,会激化中美企业在东盟市场的竞争。数字产业链并不存在明显的上下游分工,处于相近产业链生态位的美国企业和中国企业在东南亚市场上几乎是零和竞争关系。东盟市场规模庞大而本土公司力量薄弱,在商业愈发“政治化”的今天,美国高科技企业不断通过美国政府的政策支持进入当地市场,冲击中国企业在当地的市场份额。由于美国长期以来积累的数字技术优势与对数字生态系统硬件、软件、网络三大核心支柱的事实性控制,中国企业以及与中企有密切合作的东南亚当地企业将面临较大压力。

在国家层面,会破坏中国与东盟合作的大局。“数字丝绸之路”等中国-东盟合作机制对于促进区域整体发展具有积极意义,但美国长期污名化“数字丝绸之路”,并试图提供替代性选择以排挤中国的倡议,危害数字经济互联互通,从外部破坏中国与东盟合作的顶层设计。同时,美国利用话语权优势渲染中国模式是“数字威权主义”,这在逆全球化背景下可能也会助推东盟本地的技术民族主义思潮,从内部破坏中国与东盟的数字经济合作。另外,中国与东盟在数字经济领域的分歧也可能会“外溢”到政治领域,搅扰中国与东盟合作的整体大局,不仅威胁中国全方位的安全与发展,也会影响东盟国家的地缘环境和民生改善。

在地区层面,会造成印太地区的整体不稳定。首先,美国的行为可能会造成东南亚地区政治经济秩序的不稳定。美国与东盟的数字经济合作更多是基于政治考量,希望在地缘上取得对华优势,寻求保持在印太地区的主导地位,这就导致美国不会从东南亚发展的角度出发进行合作。然而,东盟地区在数字经济领域和中国有很强的互补性,非常需要中国的技术“外溢”来实现经济模式升级,美国出于政治目的以外力阻碍这种要素流通,将严重损害东南亚地区自身发展。同时,美国逼迫东盟国家选边站,煽动东盟内部的数字民族主义思潮,会削弱东盟整体的一致性,也会造成东盟各成员国内政的不稳。其次,近年来印太地缘政治局势本就剑拔弩张,经济合作是为数不多的紧张关系“缓冲阀”,美国“堵塞”这一“缓冲阀”,必然会进一步损害整个地区局势的稳定。美国也会自然而然将在东南亚挑战中国的“经验”应用于其他区域,例如,其试图组建“芯片四方联盟”、鼓动日本制裁中国、强迫台积电搬迁等行为就是把数字经济竞争压力也扩展到了东亚。2022年美国不断在台湾问题上挑衅,不仅仅是试探中国的领土主权底线,也是想通过操纵台湾地区的半导体产业来掌控数字经济产业链的关键环节,避免中国大陆获得相关技术优势,加大了整个地区的地缘政治风险。

在全球层面,会损害全球数字经济合作信心及经济发展。为打击中国的数字经济发展与国际合作,仅在2022年,美国政府基本上每个月都会出台针对中国数字技术与数字经济的制裁措施或者重大法案。如2022年8月美国总统拜登签署的《2022年芯片与科学法案》(CHIPS and Science Act of 2022)、10月美国商务部工业和安全局(BIS)发布的多项半导体出口管制措施等,很明显就是要用这种方式拖慢中国先进科技前进的步伐。美国此类行为造成了全球芯片市场的巨幅震荡、科技金融市场的长期混乱以及世界数字经济的大范围衰退。美国在东南亚对中国数字经济发展与国际合作的打压及其单边主义行事逻辑,一定程度上损害了全球数字经济合作信心,成为包括美欧数字经济摩擦在内的世界范围数字经济摩擦日益频发的原因之一,这进而会引发全球经济发展的不稳定及世界数字产业链的紊乱,反过来也会影响到中国与东盟的发展。

美国视中国的数字技术与经济崛起为严重威胁,对中国不断打压围堵,干预中国与印太地区第三方的经济合作,联合其盟友共同遏华,使得当今东盟数字经济发展处于十分复杂的背景之下。美国及其“印太战略”持续干扰着中国与东盟的数字经济合作和印太地区秩序的整体稳定,亟须巧妙应对。

五、 中国应对合作挑战的策略思考

尽管美国“印太战略”的确会对中国与东盟数字经济合作产生一定危害,但受限于各种因素,美国其实难以实现其压制中国经济和技术影响力的目的。(59)赵明昊:《美国对“数字丝绸之路”的认知与应对》,《国际问题研究》,2022年第4期,第42-61页。如若中国能采取以下适当的应对策略,或可妥善对冲该战略带来的风险。

重视多边合作机制,规避双边遇阻风险。在多边机制内的合作一定程度上可以规避双边合作机制遇阻的风险。2022年1月1日,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)正式生效,RCEP提供了可通用于各成员国的贸易投资规则,有利于营造更开放、更自由的市场环境,在各领域中,RCEP对数字经济发展与合作的促进作用会非常明显。(60)梁昊光、焦思盈:《RCEP框架下数字经济合作与区域经济治理研究》,《国际经济合作》,2022年第4期,第4-13页。同时,中国正在申请加入的《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)和《数字经济伙伴关系协定》(DEPA)亦对拓展多边合作渠道有所助益。(61)张超:《“印太经济框架”的分析及中国的应对》,《印度洋经济体研究》,2022年第4期,第114-138页。以RCEP为代表的多边合作机制囊括更多的国家,其规则标准受到广泛承认,且涉及多方利益,参与方更是包括日韩等美国盟友,不易受到破坏。未来在中美数字竞争加剧的情况下,中国与东盟双边合作机制将面临来自美国的更大的压力,中国可以多边合作机制为依托,将更多的具体合作置于多边框架下,规避双边合作框架遇阻的风险。

发挥数字经济比较优势,深化既有数字经济合作。比较优势可以维系合作动力,减弱域外势力干预的影响。中国在数字产业化和产业数字化领域具有比较优势,尤其是在数字基础设施和数字平台经济上优势明显,而东盟正需要加强数字基础设施建设,其数字平台经济也正处于高速发展阶段。东盟各国大多数为发展中国家,数字基础设施比较薄弱,尤其是老挝、缅甸、柬埔寨三国,急需数字基础设施援助。数字平台经济则是当前东盟数字经济中最活跃的领域,但由于东南亚地缘破碎,国情差异大,监管政策不统一,需要借助中国的数字平台经济技术与经验推动建立统一大市场,实现数字经济跨境联通,其中中国与东盟合作推动的电子商务跨境联通是发展“一带一路”数字经济的重要途径。这两方面美国都没有明显优势,无法给东盟提供替代性公共产品。此外,中国也需继续加强与东盟在数字化治理和数据价值化领域的合作。美国非常重视在与东盟的数字经济合作中推广其数字治理模式、嵌入其数据保护规则,目前已经取得局部优势,但也存在难以平衡好发展与安全关系的致命缺陷。中国需在既有合作成果基础上进行合作领域的拓展与深化,以“一带一路”为抓手,在“数字丝绸之路”框架下与东盟形成全方位数字经济合作,拓展澜湄合作机制,协同推进数字经济治理,提供更多关于数字治理和规则的公共产品,为东盟塑造能够平衡好发展与安全关系的新型数字治理模式,增强自身的不可替代性。

加大对本国企业支持力度,施力弥合区域内数字鸿沟。跨国企业是国际数字经济合作的重要载体,无法独立应付美国“印太战略”带来的危害。自数字经济开始成为国际发展的关键以来,高科技跨国公司的商业活动愈发与母国政治利益绑定。数字能力在当今由少数大型科技公司集中掌控,这些大型科技公司虽然具备越来越强大的能力,但是没有成为独立的主体以消弭主权民族国家的国界,而是开始“回归”国家和政治。(62)郝诗楠:《“自由”与“不自由”:高科技跨国公司的政治化与国家化》,《国际展望》,2021年第3期,第119-134页。美国不断支持本国大型科技公司,以确保其在东南亚数字经济生态系统关键功能上的主导地位。在这种大环境下,中国也需要加大对本国企业的支持力度,在微观层面上确保中国与东盟数字经济合作能够顺利开展。同时,中国也可以本国企业为抓手,加强与数字经济相对落后的东盟四国的联系。东盟十国内部数字经济发展存在明显分化,印尼、马来西亚、新加坡、菲律宾、越南和泰国数字经济发展水平较高,美国对东南亚施加数字经济影响也主要是以该六国为施力点,尤其重视与新加坡的合作。反观老挝、柬埔寨、缅甸和文莱数字经济发展水平相对落后,长期在数字经济合作中受到美国的忽视。然而,东盟整体具备的市场规模与政策支持优势四国亦具备,且数字经济提升空间更大,其与美国合作亦不紧密,中国可加大对四国的关注。通过支持本国企业扩大与四国的数字经济合作,能在加强与四国数字经济联系的同时避免美国所谓“新殖民主义”的污名化,于此基础上再推行适当的官方数字合作与援助,帮助四国弥合数字鸿沟,不仅可以对美国的挑战“避其锋芒”,还能顺势而取国际道义优势。

找准战略薄弱点,有针对性地逐一破解。美国的“印太战略”绝非完美,反而受限于各种因素,难以发挥完全效用,存在诸多薄弱点,找准这些薄弱点有助于中国将其逐个击破。其一,美国“印太战略”中无论是QUAD+还是IPEF,都是以美国的利益为出发点,并不完全契合区域内其他国家的利益。比如,IPEF寻求按照美国的规则重新整合区域经济,这就代表着削弱日益独立的东盟中心地位,损害了东盟大国(如印度尼西亚)的利益。另外,在2022年9月的IPEF首轮部长级谈判中,美国“印太战略”的重要南亚合作伙伴印度也因贸易支柱不符合其自身利益拒绝参加该支柱谈判。对此,中国可以强调同域内大国的共同利益,利用其与美国的利益冲突进行分化瓦解。其二,“印太战略”的本质是剑指中国,但域内部分国家不愿与中国发生直接冲突。比如,美国不顾韩国地缘状态与战略需求,在QUAD+机制下多次动员韩国加入“芯片四方联盟”,韩国多次回避。对此,中国可以通过议程转移等方式,明确自身立场及域内国家利害关系,构筑国际统一战线。其三,美国自身的问题限制了“印太战略”的发挥。比如美国国内社会撕裂、民主党政府支持率走低、联邦政府债务等问题,都使得美国心有余而力不足,很多承诺口惠而实不至。对此,中国需要做好自己的事情,承担起国际责任,提供高质量、互利共赢的国际公共产品,推动区域共同发展,为域内国家带来实实在在的好处。

寻求破除美国数字霸权,推动建立公平数字秩序。当前数字技术与数字经济发展极不平衡,不同国家、不同地区之间存在着巨大的“数字鸿沟”,阻碍了数字经济潜力的充分释放。美国在数字经济领域掌握绝对优势,其高科技公司凭借先发与技术优势迅速占领了全球数字市场,2021年全球市值100亿美元以上的数字企业中,美国企业的总市值达8.9万亿美元,占据全球总市值的71.5%。(63)中国信息通信研究院:《平台经济与竞争政策观察(2021)》,http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202105/P020210528594083206416.pdf,2021年5月。中国与东盟数字经济合作受到美国“印太战略”的挑战,从根本上看还是由于美国数字霸权的客观存在,要想釜底抽薪化解合作风险,长期来看需要从结构和行为两个层面久久为功,寻求破除美国在东南亚、印太地区乃至全球的事实性数字霸权。在结构上,需要用技术、规则和意识形态构建一个“分权”的国际数字社会,实现对数字权力的分散控制,中国应继续强化数字经济顶层战略设计和技术研发,重视数字经济规则制定,大力提升数字能力;在行为上,则需要全球协力进行数字经济领域的国际制度和规则建构,进而规范、限制美国的数字殖民主义行为,中国应继续巩固与东南亚国家及其他国家的合作,优化全球数字治理。

在人类发展史中,发展技术一向是用来对抗不确定性的有效方式。数字技术的公共属性与国家属性并存,因而在美国“印太战略”背景下,中国与东盟数字经济合作的机遇与挑战亦并存,双方应坚持“共商、共建、共享”的全球数字治理原则,积极应对挑战,持续推进多方受益的“数字丝绸之路”,进一步拓展数字经济合作的广度与深度,探求科技向善(Tech for Good),助力经济复苏,共建数字命运共同体,携手塑造数字时代的人类新未来。