近现代域外汉语传播中的方言记录

2023-05-15李春红

李春红

(吉林大学 文学院,吉林 长春 130012)

随着近年来海外汉语文献的逐步发现与整理,域外汉语传播史脉络也以国别化形式逐渐清晰。韩国汉语教育历史悠久,体系较为完备。20世纪初,韩国汉语教育处于近现代东北亚错综复杂的多维关系中,其汉语教育文献的整理与研究,一直少被关注。近十几年来,中日韩研究者逐渐将20世纪初韩国的汉语教育纳入世界汉语教育史及中国语言学史研究脉络中,并逐步整理校勘出版了相关汉语文献及目录①,学界亦开始重新审视其从内容到形式上的价值。

目前所见20世纪初韩国刊行汉语教育文献30余部,具有时代地缘政治色彩,也有特殊的语学及方言内涵,其体例与内容各具特色,其中特殊一类为“满洲语”命名的汉语会话书,主要包括《满洲语速成会话讲义录》[1]《速修满洲语自通》[2]《满洲语讲座》[3]《无师速修满洲语大王》[4]《实用官话满洲语问答会话集》[5]五部。作为早期现代汉语域外传播的特殊语料,“满洲语”会话书词汇呈现出鲜明的口语质素,儿化特征明显,方言词汇数量众多,体现了东北官话方言与北京官话方言的杂糅,其满语旧词呈现出鲜明的时代特征。

一、汉语会话书词汇的口语、书面语及方言特征的杂糅

近现代韩国汉语教科书因其“会话”体例,一般称“汉语会话书”,其体例也直接影响了“满洲语”会话书词汇的口语化。

“汉语的口语词和书面语词差异大,这不仅是语体、语用的差异,而且也是汉语两大造词系统的差异。”[6]但口语词与书面语词划界区分非常困难,并非说口语中使用的词汇就是口语词。“满洲语”会话书出现数量最多的词汇是基本词汇,尤其是以名词为主的基本词汇。而基本词汇大多是在书面语词和口语词中都通用的词汇,暂称为“书口通用词”。口语词书面语词层级分类如下:典型书面语词——一般书面语词——书口通用语词——一般口语词——典型口语词。典型书面语词一般在各类词典中标注<书>,一般不出现在日常会话中,“满洲语”会话书中也较少见。在实际口语运用中,除去典型书面语词,一般书面语词、书口通用语词、一般口语词、和典型口语词常混杂使用。就“满洲语”会话书词汇而言,典型口语词所占相对比重将直接决定词汇口语特征。在语言演化过程中,口语词和书面语词也在互相转化与变异,且和方言交叉融合。口语词与书面语词作为基本言语的变异系统,必然相互依存转化,相互吸收包容。“满洲语”会话书口语词汇也体现出书面语词、口语词与方言词的上述转化及交融。如“定规”一词:

表1 “定规”的多义性与语体转化

“定规”约出现于六朝时,最早为书面语名词,经历代变化发展,约至清代,其动词及副词用法大量出现,多现于白话。鉴于《现代汉语词典》(下简称《现汉》)将其动词和副词词性归入方言,其中动词词义在《现汉》和《北京话词典》中都为轻声,或可推测此词后来由书面语逐渐发展为方言口语。“定规”在老舍、茅盾等人作品中偶有出现,当代很少使用。

表2 “定规”在会话书中的词义和例句

“定规”在“满洲语”会话书中共出现19例,都为动词和副词的方言口语义项,且以动词居多。没有北京方言中形容词义“安定、安稳”,也较少出现副词义。虽“满洲语”会话书中没有标注声调,但动词义在《现汉》和《北京话词典》中都标注了轻音,或可证明此词的口语化特征。例句如表2:

由“定规”在“满洲语”会话书中的上述例句可见,其已由最早的书面语逐渐发展为方言口语词汇,且北京方言和东北方言中都存在。由此词窥一斑而知全豹,书面语词到口语词的演变转型不仅是一种语言现象,也是一种意义深远的文化现象。这种转型绝非一蹴而就,而是经历了漫长的演变过程,而近现代韩国“满洲语”会话书的词汇或可展示且印证早期现代汉语中书面语、口语、方言词语之间的相互吸收转化的复杂关系。

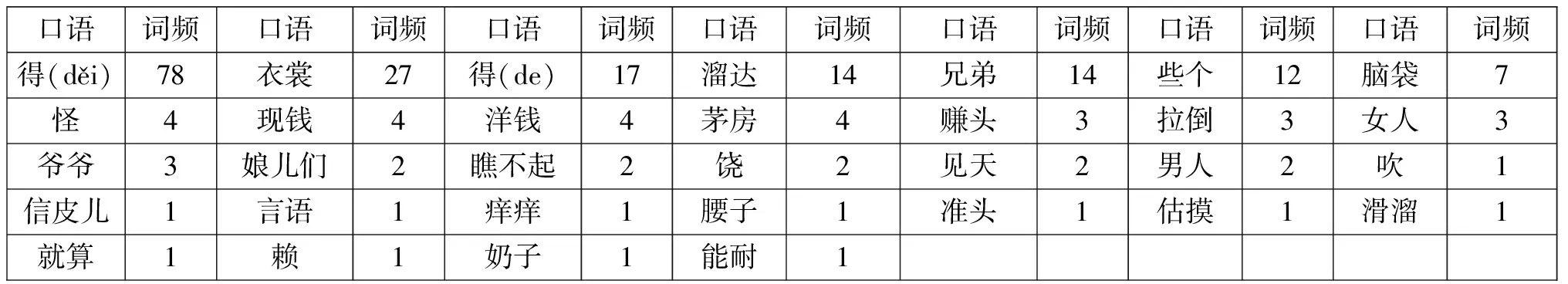

据宋婧婧(2015)“所有词典均收的口语词目”[7](此词目以现代汉语口语基础,156个)。我们通过穷尽式检索发现,“满洲语”会话书出现的口语词汇占20%。虽数量并不很多,但考虑到“满洲语”会话书仅是初级水平,词汇较单调,有五分之一强的比例,已符合其口语会话书的基本性质。口语词及词频如表3:

鉴于上述词汇较少,我们又据《现代》中数量最多的645例双音节口语词和“满洲语”会话书的所有词汇做比对,整理“满洲语”会话书出现的双音节口语词100例,约占15%。如下:

北边、长虫、成年、吃食、池子、尺寸、厨子、打杂儿、大前儿、大爷、大夫、吩咐、感冒、工钱、估摸、姑娘、姑子、过年、寒碜、片儿、家伙、价码、见天、虹(jiàng)、糨子、接头、借光、镜子、就算、舅舅、可以、坑子、口子、拉倒、来得、老是、礼拜、利钱、链子、林子、溜达、罗锅、茅房、那个、奶奶、奶子、男人、南边、脑袋、能耐、娘儿们、盘费、跑腿、泡子、屁股、软和、撒谎、嫂子、山根、身量、身子、实在、拾掇、使唤、叔叔、岁数、铜子儿、图书、完了、玩意儿、现钱、乡下、相片儿、小孩儿、小子、些个、泻肚、信皮儿、星星、兄弟、牙子、言语、颜色、洋车、洋钱、痒痒、样子、腰子、爷爷、一早、衣裳、鹦哥、有喜、云彩、咂儿、再不、照片儿、中间儿、赚头、走道儿

表3 会话书中常见口语及词频

此外,还有“掌柜的、跑堂儿的、堂官儿、褡裢儿、歇伏、底下人”等都属口语词,但现代口语使用率不高,多为“旧时”词语。

考虑到“满洲语”会话书只是域外初级会话书,很多时代性较强的口语词并未收入当代《现汉》,因此,数量多寡都是相对而言。鉴于此,15%的重合率也足以证明“满洲语”会话书词汇的口语性。且100例口语词汇中,词频超过5次以上的占26%以上,也可见其使用率与常见性。此外,100例口语词中名词约占70%,也基本符合初级汉语会话书的水平,这或与其词汇编排体例借鉴中国传统类书的形式有关系。同时,上述口语词约有15%在方言词典中有收录,如“长虫、见天、拾掇、溜达”等。

现代汉语关于书面语词、口语词、方言词的关系依然存在外延上的纠结。很多口语词大多由方言词而来。有的词语不同义项具有不同语体色彩,有些方言词是从古汉语词来,发展到现代汉语,已是地道口语,如上文提到的“定规”。对“满洲语”会话书词汇来说,口语和方言特征的杂糅是基本现象。上述带有口语方言双重性质的词汇再次证明了会话书口语方言的交叉融合,也再次印证了上节论及的早期现代汉语口语与方言的复杂关系。

二、会话书词汇的方言特征

虽口语词方言词都具通俗随意特征,但理论上说二者有本质区别。口语词是普通话词汇系统的一部分,具有全民性,而方言词具有地域性;口语词对应书面语,是从语体着眼,而方言词对应普通话。虽二者存在本质区别,但不可否认大多数方言词都为口语词。且在词汇的不断发展变化中,有些方言逐渐进入普通话,因此,在分类时会存在交叉。如上述100例口语词就有部分词汇收入方言词典,但《现汉》只标注是口语,而未标注方言。如:家伙、见天、溜达、娘们儿、身量儿、言语②。

一般来说,方言词基本都是口语,本文在承认口语词方言词有区别的同时,也认为方言词从语体上来说基本都为口语词。李光杰(2015)据明治日本汉语会话书中的202个北京话口语词,分析考证出127个方言特征词汇。[8]口语词与方言词只是词汇分类的两个角度。近现代韩国“满洲语”会话书的口语词汇,也必然存在大量方言词。鉴于方言质素的独特性及表述便利,本文仍将“口语特征”语“方言特征”并列论述。

(一)方言词汇特征分析

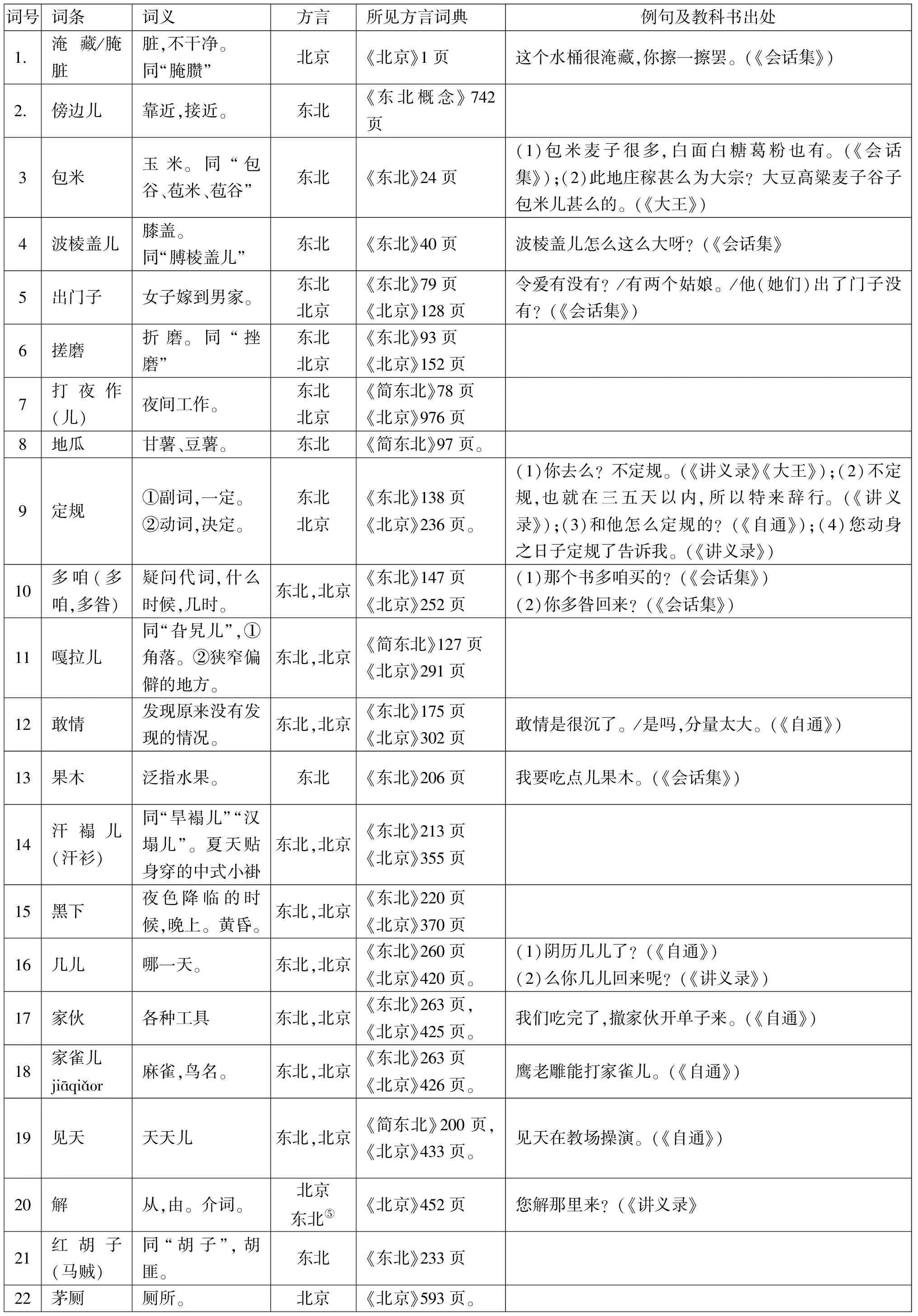

鉴于“满洲语”会话书词汇通语方言之间变换的复杂性,且方言主要是北京方言和东北方言,但不排除南京官话和其它方言词汇。我们选取了以下41例方言词汇,主要参考代表性方言词典中对以下词汇的标注与释义,从而考察“满洲语”方言词汇的特征。

表4 会话书常见方言词语释义及出处

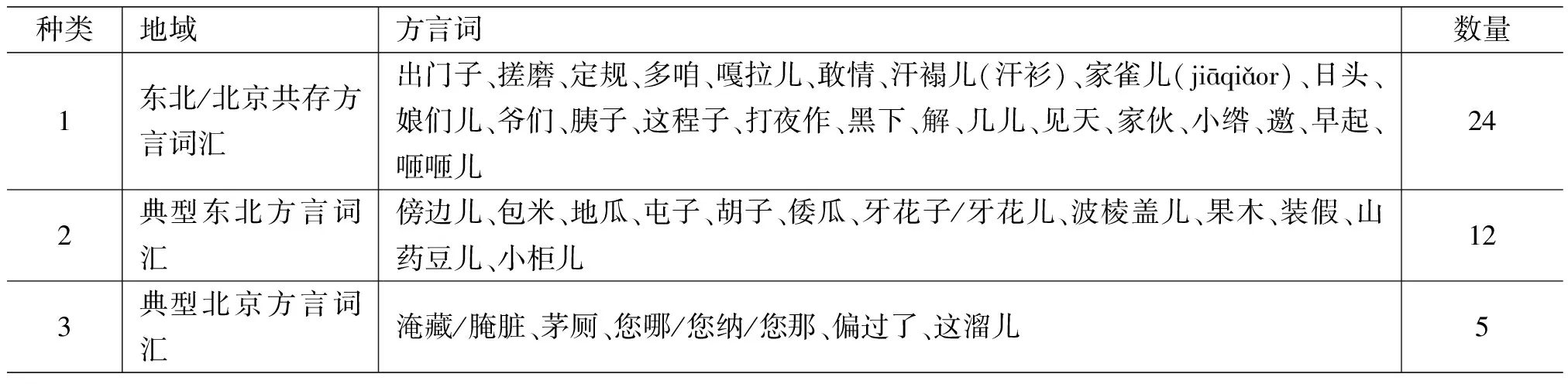

在对“满洲语”会话书方言词汇定量分析基础上,我们以各类方言词典为据,将上述方言词汇做了以下分类,将仅出现在东北方言词典的词汇称为“典型的东北方言词汇”,将仅出现在北京方言词典的词汇称为“典型的北京方言词汇”,把两种北京东北方言词典都收录的词汇称为“共存方言词汇”。上述41例方言词汇在地域上的分布如下:

表5 方言词汇的地域分布及数量

由上述方言词汇的分类与数量可见,“满洲语”会话书中典型东北方言数量上要多于典型北京方言,但同为东北方言和北京方言的词汇数量最多,而且还有少量南方官话词汇,这应属南北官话语言接触的例证。由此可推测,“满洲语”会话书方言词汇应属大的北方方言区,倾向于东北方言,但混杂其他方言。“满洲语”会话书并非如编纂者所言,是山东方言或东北方言会话书,也非标准意义的北京话。

从上述方言词汇在“满洲语”会话书中出现的词频来看,最常用的是“多咱”(50例)、“定规”(22例)、“这程子”(5例)。不过据当代汉语语料,这三个词汇在方言中的使用频率或生命力并不同。“多咱”依在方言中活跃,但方言词汇“定规”与“这程子”则少见了。由此也可看出“满洲语”会话书方言词汇的时代性与过渡性。

(二)方言词汇的性质

此时期的韩国“满洲语”会话书,较长时间以来因其命名的特殊性,常被排除在域外汉语教育文献研究之外。我们尝试从词汇角度重新审视“满洲语”会话书语言的官话属性。

1913年韩国汉语会话书《汉语指南》记载了当时韩国汉语学界对中国方言的基本认识。“中国言语有四处方言。一官话,二南方话,三满洲话,四岭南话,而此书特取官话编撰。”[9]这里的“官话”应为“北京官话”。1913年并没有“满洲国”,此处所说“满洲话”,大概指东北官话。《汉语会话书》所收会话书大都为北京官话,只有《满洲语自通》自序说此书是为研究“满洲语”而写,并认为“满洲语”包括北京话和山东话,或者说“‘满洲语’是山东话和北京话的混合语”[10]。按照《汉语指南》的观点,“满洲话”也是当时中国四大方言之一。同时也与《“满洲语”?——东行见闻录之二》中记载的对“满洲语”的第二种解释——“‘满洲语’是山东话和北京话的混合语”[11]不谋而合。鉴于上述观点,或可勾勒当时域外汉语学界对中国方言分区的模糊认识。和本文关系最密切,最值得关注的就是北京官话东北官话的关系。

日本明治时期汉语学者就对当时两种官话的分合进行过考察,但未有定论。由于二者存在很多相似性,历史上一直都是长期共处。李荣(1985)把官话分为七大区,东北官话包涵在北京官话内。李荣(1987)又认为东北官话和北京官话还是有很大差异,于是单列“东北官话”。这或是北京官话和东北官话的正式分离[12]。但仍有学者认为二者应该合二为一,称为北京官话[13]。

就清末民初域外汉语会话书的官话归属,依存在北京官话与东北官话的争议。那能否说“满洲语”会话书的方言是典型东北方言呢?我们参照20世纪30年代日本军用中国语会话书《满洲土语研究》[14]中所收154例常用东北方言土语印证发现,“满洲语”会话书词汇较少出现东北土语词汇,这或从另一角度说明了“满洲语”会话书词汇并非典型东北方言会话书。

鉴于此,“满洲语”会话书并非单一官话方言会话书,而是一种东北官话及北京官话杂糅的通用语。造成这种杂糅并存的语言现象的原因或为当时复杂的社会历史环境产生的语言接触和渗透。

三、会话书词汇的时代特征——以满语旧词为例

“满洲语”会话书的语言已经过了汉语文白此消彼长的质变时期,但还属于早期现代汉语。作为域外汉语会话书,编纂上的传承性又呈现出语言上的滞后性。这也造成其词汇的过渡性和时代性特征,如“跑堂儿的、掌柜的、歇伏”等。我们主要考察满语旧词。

(一)名词“话条子”

“话条子”在“满洲语”会话书中出现两次,例句如下。

甲: 来了你纳,用甚么书哪?

乙: 你把書目錄給我看看。

甲: 有,送給你這本罷。

乙: 你们有甚么样儿的话条子的书?

甲: 你說的是中國話條子嗎?

乙: 不錯,我要簡單而且明瞭的。

甲: 我们卖的都是中国的统一国语。(《自通》第九十一课书舗)

据上段对话,我们大致可推测,“话条子”或是一种“简单而且明了”的学习语言的书。但查找相关词典发现,此词在《辞海》《现代汉语词典》以及各类方言词典中均未有收录,《清史满语词典》和《新满汉大辞典》中也没有收录。那么“话条子”到底是怎么来的?又为何后来消失了呢?

“在清代帮助旗人学习满语用的会话书,又称为‘话条’,(满文作gisun meyen I hacin2)”[15],此词源于满语。清代满语教学大约持续了两百多年,大多数话条子都是满汉双语对照或满蒙汉三语对照会话书,这些会话书体例上都采用满汉并列书写,汉语部分也不是地道汉语,而是满式汉语,也叫“旗人语”,这是一种特殊的民族语变体[16]。

近来有研究者在满文古籍珍稀版本中还发现了满汉合璧的会话读本如《百话条子》、《满汉合璧话条》等[17]。这些内容丰富、口语为主的满汉合璧会话书意义深远,其不仅减缓了清代满语消亡的速度,为语言接触研究提供了宝贵资料,而且由于满语汉语都是清代官方语言,其在当时引起了海外汉学家的高度重视。以《清代百条》为底本编写的话条子《清文指要》、《续编兼汉清文指要》等流传甚广。俄罗斯满学家、朝鲜王朝司译院、英国满学家以及英国汉学家威妥玛等都对清代的这些“话条子”非常重视,《语言自迩集》[18]中就有威妥玛修订改编后的“旗人语”,也有“话条子”一词,如:“我们人学满洲话,有一样儿话条子,不知道贵国有这宗样儿入手的书没有?”“那《清文指要》,先生看过没有?/仿佛是看见过,那是清汉合璧的几卷话条子那部书,是不是?”

鉴于其对后来日本和韩国汉语会话书的深远影响,“话条子”及其编写体例和语言也必然对后来的汉语会话书产生了影响。在爱新觉罗灜生谈及清代满语教学时,也曾经多次提到满语教学的重要教材“话条子”,“话条子是塾师随编随教的教材,内容丰富至极”,“多为会话体”[19],并对海外汉学的形成发展起了一定的促进作用。此外,也有研究者将“话条子”与当时学习满语的方式相联系,提到了之所以叫“话条子”的缘由,“即私塾教学时,在屋内墙上或棚杆上贴挂一些纸条,有的大户人家还用绸缎条,也可以不用条形而是卷成卷的,上面竖着书写一些文字,卷起来的可以打开”“一寸多宽,半尺多长,主要是为了好背诵”,内容就是现成的一句一句的满汉对照的话。

“话条子”作为满汉合璧的汉语会话书,是域外汉语会话书的“鼻祖”。随着社会发展与满语的衰落,“话条子”一词也逐渐被封入历史,现代大多数词典都未收录此词。20世纪30年代“满洲语”会话书之所以还出现了这个词汇,推测可能是受到之前汉语会话书如《语言自迩集》及日本汉语会话书的影响。词汇的沿用从另一个角度也属于词汇的滞后性。

(二)叹词“喳”

喳:叹词,旧时仆役对主人的应诺声。源于满语。现多回答“是”。

(1)这单子连底下人吃的走在内么?/喳。(《自通》)

(2)跑堂的。/喳。(《讲义录》)

(3)你找出一间干净屋子给我们住下罢。/喳。(《讲座》)

此词多次出现在“满洲语”会话书对话应答中,反映了满语影响及鲜明的时代特征。

满语词汇“话条子、喳”等反映了“满洲语”会话书地域特色和时代特征,但“满洲语”会话书并非满语教科书,所以这类词汇数量有限。

综上,20世纪初韩国“满洲语”会话书作为早期现代汉语域外传播的特殊语料,主要呈现了早期现代汉语的部分特征。词汇呈现出鲜明口语质素;方言词汇体现了东北官话方言和北京官话方言的杂糅;满语词汇则反映了词汇的时代性,为汉语的近代域外传播提供了珍贵的语料。同时,此时期韩国“满洲语”会话书多为初级口语教科书,词汇多互相参照,重复率较高,因此不可避免带有程式化倾向。此外,“满洲语”会话书除了上述提到的口语与方言特征外,还因其处于近现代东北亚特殊的历史环境与语言接触中,产生了大量特殊词汇,另文详述[20]。

注释:

(1)代表性的文献整理成果有[韩]朴在渊,金雅瑛.汉语会话书[M].首尔:学古房,2009;[韩]朴在渊,金雅瑛.汉语会话书续编[M].首尔:学古房,2011;[日]远藤光晓,竹越孝主编.清代民国汉语文献目录[M].首尔:学古房,2011;傅德华.民国时期朝鲜刊刻汉籍文献书目[M].上海:上海人民出版社,2011。

(2)词语分别见于《汉语方言大辞典》(许宝华,宫田一郎. 中华书局1999,下简称《方》)5154页,《北京方言词典》(陈刚,商务印书馆,1985年)129页、《方》6654页、5222页、2762页、2828页。

(3)主要有《东北话词典》(中华书局2013,简称《东北》)、《简明东北方言词典》(辽宁人民出版社1988,简称《简东北》)、《东北方言概念词典》(黑龙江大学出版社2010,简称《东北概念》)、《北京话词典》(中华书局2013,简称《北京》)、《北京土话》(北京燕山出版社1990,简称《北土》),同时以《东北话词典》和《北京话词典》为主要参照,如二者中有,则不再分列其他词典,如二者中皆无,再依次参考其他词典。

(4)尹世超.东北官话的介词.方言:2004(2):117-124,文中认为“解”作介词,东北官话和北京话都有。