两件玉器带你重回史前文明

2023-05-12张卫红左易正

张卫红 左易正

十年前,武汉博物馆在筹办“天地精灵 璀璨江汉——武汉博物馆馆藏玉器精品展”时鉴选出一批玉器展品,其中鸡骨白玉人面饰和猫头鹰纹玉饰这两件工艺精湛、纹饰精美,但限于当时的认识条件,对比新石器时代至商代玉器的特征,初步判断鸡骨白玉人面饰为新石器时代,而猫头鹰纹玉饰则为商代。

后来,郑州文物考古研究院院长顾万发看到这两件玉器的介绍后非常感兴趣,多次到武汉博物馆鉴赏并采集资料,认为这两件玉器很重要,均为新石器时代后石家河文化玉器。

今年初,武汉博物馆联合荆州博物馆、天门市博物馆筹办“荆声玉振 楚韵生辉”古代玉器精品展,两个馆的200余件石家河文化玉器构成这次展览的主体,使我们得以近距离接触石家河玉器。石家河遗址位于湖北省天门市石家河镇,是长江中游地区已知分布面积最大、保存最完整、延续时间最长且等级最高的史前聚落群。目前的考古资料显示,石家河遗址是研究中华文明多元一体化进程的重要载体,对中华文明探源的意义重大。

新石器时代 鸡骨白玉人面饰 武汉博物馆藏

谭家岭出土虎座双鹰玉饰 天门市博物馆藏

平实中透出神秘感

根据出土资料的研究表明,石家河文化明显受到中原龙山文化的强烈影响。距今4000年左右,华夏集团向南进攻,石家河文化族群不得已进行迁徙或融合。龙山文化通过汉水流域大量渗入江汉地区,该地区融入龙山文化后,可能就形成了后石家河文化,当然这是一种推测。后石家河文化玉器是龙山时代长江中游地区的重要物质遗存,为多元文化融合的产物,具有很高的历史价值及艺术价值。

新石器时代鸡骨白玉人面饰,其面貌主体与石家河谭家岭鹰所依托的神面几乎一致。其高3. 5厘米、宽5 . 5厘米、厚0 . 5厘米,玉质受沁呈鸡骨白色,体扁平,中间稍厚呈弧面。上端造型似乎略作修整,玉人头戴平顶冠,额头左右各饰一绺卷发,大耳,圆形双眼,眉和胡须用剔地阳纹手法夸张表现,背面光素无纹。

此器平实中透出一种神秘感,石家河文化中的玉人像出土数量不多,但在造型上富于变化。这件人面玉饰可能作为部落及宗教领袖的象征,是规范族人的行为、维护氏族的团结与权威的重要政治工具,人们通过拥有、佩戴此类玉器而借用发挥它们与上天沟通的力量,从而得到庇护。该件玉神面上端的冠的及额头的羽翼构图,与其他这类神面的风格类似,但是有所区别,这主要是由于两种原因:相对于谭家岭出土虎座双鹰玉饰而言,其头顶没有介字形冠,这可能是由于组装件丢失造成的,另一种原因也许是由于其原本是与其他神物像虎等组装而省略造成的。该件玉器的重要价值在于:在具体造型上它形成了一种风格,在数量众多的三大龙山文化玉器中我们能够界定其年代与出处。

夺取胜利的吉祥物

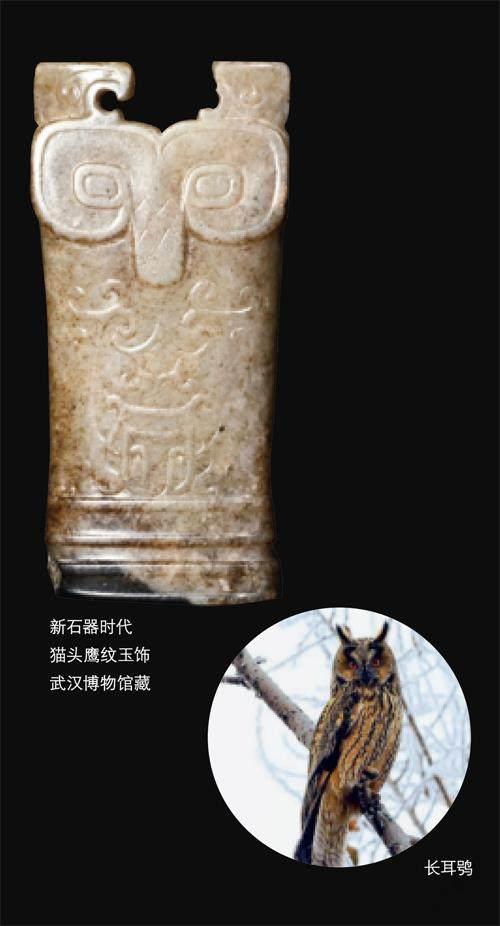

第二件猫头鹰纹玉饰,通过考古资料及类比断代也为后石家河文化玉器。其高5.6厘米、最宽处2 .6厘米、厚0 . 6厘米,青玉质,表面布满褐色点状沁浸,器呈片状,上宽下略窄,背面为弧形,光素无纹。正面饰一猫头鹰纹,顶部阳刻羽纹,其下刻重环纹的大眼睛,椭圆形的鼻上阴刻二排曲折纹,器中部阳刻介字纹及鹰爪,似一张平面猫头鹰纹,下部凸起四道弦纹。左下角有黑色沁浸,一角缺损,背面四角有孔可供穿系。

猫头鹰纹饰早在红山文化玉器中就有出现,古代猫头鹰被视为吉祥鸟,是护佑平安、夺取胜利的吉祥之物。在商人的创世神话中,他们是玄鸟的后代。而在商朝出土关于鸟的青铜器几乎全是猫头鹰,出土的商朝殷商玉玄鸟很可能就是鸮,其实就是猫头鹰。此外,商朝的甲骨文中的商就是猫头鹰脸部象形字。

该玉器从生物学的角度看为鸮,并且是长耳鸮。长耳鸮体长35厘米至40厘米,翅长25厘米至32厘米,体重200克至435克。耳羽簇耸立明显,在中国常见于北方。这一玉器的发现确切地证明后石家河文化中确实有玉制的鸮,也利于说明谭家岭那件屈曲玉器结构中虎首的神鸟确实是鸮,并且也是长耳鸮。该玉器之鸮的簇羽是以羽翼纹表示的,这类以三个线条表现的羽翼纹,在台北故宫博物院山东龙山文化玉圭的一件神面中有同类型的。该件玉鸮之喙上端有曲折纹,本质是鸮喙根之皮肤的多层次边界造型。

这一风格的表现形式在龙山文化阶段是首次发现,在商代及其以后被完整继承下来,龙山文化阶段发现这类风格,较为罕见。身有介字形纹,一方面是表明其属于昊族,另一方面部分拟合鸮羽的生物特征。其与小屯墓地M3出土的后石家河文化玉鹰形玉器(有可能是与别的虎等玉器相组合的,而不一定是笄)、麒麟岗汉墓出土后石家河文化鹰、盘龙城商代墓葬出土的后石家河文化玉鹰、美国国家博物馆所藏的后石家河文化玉鹰形玉器、蓝田山房所藏后石家河文化玉鹰形玉器、台北故宫博物院所藏龙山文化鹰纹圭鸷或鹰身饰图案属于一类,都是以有介子形为特征的羽翼纹。天津博物馆徐世璋先生旧藏后石家河文化组合玉器之神人面神鸟身所饰之造型也有介字形特征,只不过是倒立的。这类神鸟身饰有介字形特征的羽翼纹造型,一般只在鹰身发现,在鸮身发现非常少见,此玉鸮的发现具有重要价值。猫头鹰玉饰有四穿,其与美国弗利尔博物馆所藏后石家河文化面饰披肩发神人及两副与鸮有关的鸮神面玉牌非常类似。

很多疑问待破解

从玉料上看,鸡骨白玉人面饰可能是就地取材的当地玉,玉质较粗松,随着年代久远受沁呈鸡骨白色;猫头鹰纹饰为和田玉,玉质温润,雕刻手法均为线割,剔地起阳文的工艺,也叫减地阳纹。学界公認的史前玉器有两个高峰,一是辽宁辽河流域的红山文化,另一个是长江下游的良渚文化,而石家河文化玉器普遍使用片切、线切、管钻、桯钻、浮雕、圆雕、减地阳刻、掏膛等工艺技术,其双面减地阳刻与掏膛工艺技术尚属首次发现,工艺水平超过红山文化和良渚文化,代表了史前中国乃至东亚地区玉器加工工艺的最高水平。这两件玉器堪称国宝,很大程度上改写了对中国玉文化包括玉器制作、使用乃至玉礼器的认识。

石家河文化是我国长江流域夏代建立之前尤为重要的一处史前文明代表,虽定名为“石家河文化”,但其当时到底分布区域有多广,文化渊源来之于何处?又为何与北方黄河流域同时期史前文明“龙山文化”有着许多共通之处?它们又与夏代有何种承接关系,是那个传说中与洪水抗争的尧、舜、禹所建立的禅让制部落联盟领袖的遗存吗?这些问题,我们目前也只能通过有限的科学考古资料进行摸索、管中窥豹。