一起成长

2023-05-10后商

后商

2007年,荣荣和映里携手创办了三影堂摄影艺术中心(后面简称三影堂)。成立之初,三影堂就定位为集展览、收藏、教育等于一身的艺术中心,并“致力于成为中国展示、推广与交流当代摄影艺术最专业、最健全、最高水准的平台”。三影堂位于北京朝阳区的草场地155号A,2006年7月动工,2007年6月竣工,占地4600平方米。其精彩之处在于外立面——交错的砖块远远望去有了一种连绵流动之感。“从三影堂破土动工的那一刻起,一砖一瓦,它的生命是怎样在我们眼前生长呢?这一切就像我们腹中的生命一样,让我们感到万物的神奇,内部世界与外部空间一样会经历坍塌、重建、周而复始”,在“迹:荣荣&映里的影像历程”展览中的一段文字里,荣荣如此回忆道。可以说,三影堂的每个角落都与摄影有关。

对话荣荣

FOTO:三影堂的另一国际性在于:您私人或者三影堂会将本土的摄影艺术家和摄影师推荐到海外。那么,您可以介绍一下具体的成果吗?

荣荣:“三影堂摄影奖”里出了很多年轻摄影艺术家,比如已经去世的任航,他最早是通过在三影堂做展览而传播出名气的,再比如张克纯,后来在法国阿尔勒摄影节拿到了大奖。至今,我们做了12届“三影堂摄影奖”,今年,在因特殊原因停办了三年后其又重新启动了。

我们不仅关注年轻的摄影艺术家,也会从中国摄影史的脉络里寻找非常重要但被遗漏的摄影艺术家,比如民国时期的骆伯年,他有很多原作在其后人手中,有一年,我们请时任泰特美术馆(Tate Modern and Tate Britain)策展人的西蒙·贝克(Simon Baker)做评委,便给他看了骆伯年的摄影作品,他对那些作品的印象非常深刻,大概一年后,就把其中的几件作品带到了泰特美术馆展出。现代艺术博物馆(Museum of ModernArt)的策展人也看过骆伯年的作品,后来现代艺术博物馆也收藏了。

FOTO:您是在2000年左右进入了国际艺术界,并获得了越来越多的认可。据您了解,在这20多年里,中国摄影师群体在海外的认知度是否高了一些?有什么具体案例吗?

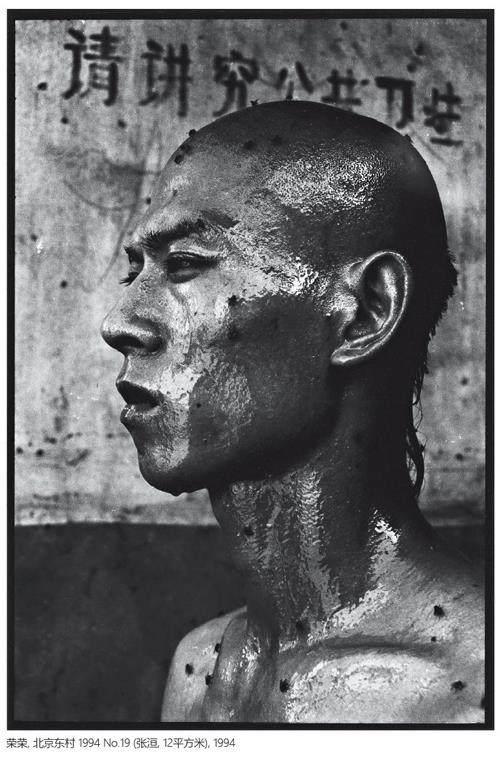

荣荣:中国艺术家从不被认可到被认可的过程,有很多因素。我早期在东村拍摄的实验艺术家和行为艺术家,是赶上了一个非常特殊的阶段——中国开始改革开放并融入世界,国际舞台上的人们对中国有极大的兴趣,纷纷来到中国……那是一阵风潮。金融危机之前,特别是在北京奥运会热点时期,很多的西方藏家来到中国买卖作品。

作为风潮的受益者,我也意识到一个问题:为什么都是国外的画廊和藏家对你的作品感兴趣?如果他们不再关注了,我们该怎么办?如果我们自身不强大,只依靠外部是非常被动的。2000年左右,中国没有自身的收藏系统——基本没有国内的藏家,更没有人收藏摄影作品。这个问题并不是说中国自身没有藏家,而是没有让大家成为藏家的环境。在很多国外顶级的博物馆里——比如蓬皮杜国家艺术和文化中心(Le Centre National d'artet de culture Georges-Pompidou)、现代艺术博物馆等,亨利·马蒂斯(Henri Matisse)、弗朗西斯·培根(Francis Bacon)等艺术家的作品旁边就有布列松(Henri Car tier-Bresson)等人的摄影作品。如果在我们国家的顶级博物馆里,谁的摄影作品被放在齐白石作品的旁边,那他的身价就不一样了,自然就有了市场、藏家和研究者。我们自己都不重视摄影这门艺术,那自然就什么都没有。

FOTO:在2010年,三影堂开始和法国阿尔勒摄影节展开合作,在2015年,集美·阿尔勒国际摄影季在厦门集美区设立,那么,法国阿尔勒摄影节在整个影像艺术中心的运营设想里扮演了怎样的角色?它的重要性在哪里?

荣荣:法国阿尔勒摄影节是当代摄影的殿堂,至今已经举办了54届,在我心目中有着非常重要的地位。自己很早就知晓法国阿尔勒摄影节,我年轻时想当一名画家,于是就报考了福建工艺美术学校。但在1986至1988年间,我连考了三年都没考上。落榜后,自己很难过,但也从那个时候开始,我发现了摄影的魅力。在夏天,我在漳州老家买到了一本浙江摄影出版社出版的摄影杂志,在里面第一次看到了法国阿尔勒摄影节的消息。我是学绘画的,知道梵高有很多重要的作品是在阿尔勒创作的,我很震惊梵高待过的地方出现了一个国际知名的摄影节,所以很向往。

2007年,三影堂开馆后的第三天,我第一次去了法国阿尔勒摄影节,并带了很多三影堂的宣传册,以便向大家介绍中国有三影堂这样一个摄影艺术空间。在那年法国阿尔勒摄影节的参展艺术家里,有位我非常喜欢的摄影大师叫阿历克斯(Alberto Garcia-Alix),通过朋友的介绍,我邀请他来三影堂做驻地,没想到,他第二年冬天真的来了——而且还来过两次,带着厨师和助手,在三影堂住了好几个月。藉由法国阿尔勒摄影节的机缘,让自己喜欢的艺术家来三影堂驻地,我觉得太幸运了。

2010~2012年间,三影堂与法国阿尔勒摄影节在北京合作了草场地摄影季;2015年至今,我们又持续合作了集美·阿尔勒国际摄影季。作为一个民间机构,三影堂能和法国阿尔勒摄影节这样的国家级艺术盛会合作是非常荣幸的。作为一个十分成熟的摄影节,法国阿尔勒摄影节已经举办了50多届,也推出了很多国际级艺术家。通过合作,我们能学到很多东西——我经常和自己的团队说,我们要好好地珍惜这份机缘。

FOTO:通過交流,我发现集美·阿尔勒国际摄影季的宣传力度要比三影堂场馆里的日常个展大很多。

荣荣:那是肯定的。哪怕是大师个展,也只是一个人的作品,摄影季则涉及了上百位的艺术家,其总展区近万平方米,体量是非常大的。每年,集美·阿尔勒国际摄影季要从法国阿尔勒摄影节中空运6~8个项目——将艺术家的原作运到厦门。以前,大家去法国阿尔勒摄影节看展览的成本会很高,现在,这些作品运到了我们的国家后,对于本土的观众而言,是非常好的机会。

看摄影原作是非常重要的,你没有看到原作,就不会懂得尊重摄影,不会明白一张照片为什么是艺术品。我们要提供更多像集美·阿尔勒国际摄影季这样的机会,让大家多看原作,多读作品。

FOTO:像集美·阿尔勒国际摄影季这样的摄影节,其成本肯定很大,那其资金来源是怎样的?

荣荣:集美·阿尔勒国际摄影季是由厦门集美区区委和区政府支持的——如此大体量的项目,离开政府支持是无法进行的。最开始,我们和集美区政府的合作是三年,到期再续约,然后延续至今。

集美区是厦门的新城区,它的兴建需要引入一些文化活动。当时,厦门的官员来北京开会,在参观了三影堂和法国阿尔勒摄影节合作的“草场地摄影季”后,他们对摄影季很感兴趣,就邀请我到厦门举办摄影文化活动。而我是福建漳州人,对福建是有情结的,尤其对厦门的印象特别好——年轻的时候就经常去厦门买书,看电影。所以我很开心能够为家乡做些事情。在我和当时法国阿尔勒摄影节的总监萨姆·斯道兹(Sam Stourdzé)一同到集美区实地考察了空间场地后,就给厦门市政府做了摄影季的提案,得到认可后,集美·阿尔勒国际摄影季就这样快速落地了。

集美·阿尔勒国际摄影季每年会持续一两个月,那平时该怎么办呢?所以,我们同步在集美区建立了三影堂摄影艺术中心的厦门分馆,其空间很大——几千平方米,我们也把摄影图书馆搬到了厦门。这样,三影堂现在在南北各有一间分馆,展览不同的内容,摄影的生态就转起来了。

FOTO:自2007年至今,三影堂在不同阶段所遇到的挑战分别是什么?

荣榮:遇到的挑战有太多了,比如建立后没多久就经历了金融危机,后来的草场地拆迁,包括近三年的特殊时期等等。

FOTO:很多的有志人士在不同的时期也参与了三影堂的各种工作,比如毛卫东、林似竹、张黎、陆仲远等。您怎么评价他们的贡献?

荣荣:我在画册《新摄影》的前言中写到:“我们处在一个变革的时代,是无数人把你推到了十字路口。”我想表达的意思是,因为很多有情怀的人在奉献自己的力量,三影堂才得以建成,比如和我们从零开始的张离、以前从未涉及摄影领域的毛卫东等等。大家觉得我们做三影堂很有意义,对未来有很好的期许,便愿意参与其中。最令我感动的是:2007年6月27日,三影堂开馆的那天,天下着朦胧的雨,很多志愿者自发地打着伞到院门口接送来宾。

我觉得, 只要怀有摄影艺术的信念,谁都可以做一个三影堂这样的空间。我们不是企业家、资本家,只是在时代的变革中比较幸运地做成了这个空间,没什么了不起的。我也非常感恩,有很多人在维护三影堂,这也让我们更加坚定,觉得做下去是有意义的。

FOTO:我发现三影堂图书馆的捐赠名单特别长,包括了您的朋友和很多艺术家。

荣荣:是的,三影堂图书馆一开始只有我自己的500本书。但目前,三影堂图书馆则有6000多本书——其中5000本都是别人捐赠的。法国阿尔勒摄影节每年都会给集美·阿尔勒国际摄影季送展书籍,而展后则会留下来捐给我们。

三影堂是国内最早做摄影图书馆的空间,当时,来买摄影书的人基本上都是外国人——很多外国学生也会申请到三影堂图书馆查资料,甚至做几个月的驻地研究。但我们的年轻人却连摄影书都不买,那怎么能写出好的摄影评论呢?当然,现在也有很多国内的年轻人开始购买摄影书做研究了,这是一个很好的现象。

中国摄影在发展早期并没有重视摄影书的传播。现在是一个“读图时代”,但很多人却是“图盲”,他们并不会读图,甚至觉得图像不用去阅读。其实,图像中蕴含着很多信息,是需要去认真研究的。

刚刚说过摄影书的重要性,所以我们需要一个阅读摄影书的空间。如果我们的年轻人看不到原作,又看不到摄影书,那真的是太可怜了。我自己就有过这样的经历,1992年,我刚到北京,在北京图书馆只能找到一两本摄影书——想看的布列松的书根本就没有;美术馆对面的书店有摄影书,它们被放在橱窗里,但只有美术家协会的会员才可以翻阅;图书进出口公司也没有几本摄影书,而且大部分都是广告摄影……那个年代,几乎看不到关于当代摄影的图书,所以,我在国外的最大兴趣就是逛书店——2000年左右,自己会经常地在国内外往返,我就会去泡书店,然后背书回来。现在,国内的摄影生态好了很多,像成都当代影像馆、影上书房、光社等摄影空间,都有很多摄影书的收藏,这样就有了更多让大家阅读摄影书的窗口,我觉得特别好。

FOTO:三影堂“致力于成为中国展示、推广与交流当代摄影艺术最专业、最健全、最高水准的平台”,按照这个目标、旨趣或者标准,今天的三影堂还会参照它来运行吗?

荣荣:我们在努力。三影堂近几年也发生了一个让我很欣慰、很高兴的运营改变——它开始独立成长,而我和映里则逐渐退出空间的具体运营工作。三影堂就像一个小孩,如果到了二三十岁还需要父母的照顾,那是活不下去的,它必须要独立。我很早就说过:我在,三影堂才行,那是不行的;我不在,三影堂能行,那才是真的行。三影堂的团队特别年轻,进步也特别快,每个人都很有责任感和使命感,我远远地看到团队做的项目越来越好,觉得特别高兴。

我跟映里创建三影堂有很好的出发点和理想,但运营一个空间需要很深的学问,我们要把专业的事情让给专业的人去做。我和映里都是很感性的艺术家,并不是合格的管理者,如果我们一直在三影堂,说不定会伤害它——就像小孩子,如果父母总是包揽他的一切,一旦方向不对的话,小孩子反而不会更好的成长。现在,我们与三影堂是一种若即若离的状态,重要项目和学术方面会多提供一些帮助——比如今年去法国阿尔勒摄影节参观,我挑选和引进了2023集美·阿尔勒国际摄影季的项目。三影堂的日常管理则都是团队在执行,我不参与其中。我和映里的初心是摄影家,即使做了三影堂也不想丢弃相机。这几年,我和映里渐渐回归创作者的身份,去拍摄些新的东西——2021年,我们在成都当代影像馆做了新展,展现了我们近五年来在京都拍摄的《即非京都》系列作品。

FOTO:2008至2020年,“三影堂摄影奖”(TSPA)一共举办了十二届,托马斯·鲁夫(Thomas Ruff)、西蒙·贝克、克莱蒙·舍卢(Clément Chéroux)和笠原美智子等知名的艺术家、策展人、批评家都有参与,您可以谈谈“三影堂摄影奖”走过的这段路程吗?

荣荣:2008年,我们在启动“三影堂摄影奖”的时候就有些担心,每年都会有新的艺术家出来么?创建“三影堂摄影奖”的前三年,有各种各样的人参与,作品也参差不齐,但在第五届之后,作品的整体水品开始上升,外界也开始比较了解“三影堂摄影奖”的方向——风光摄影之类的投稿作品就很少了,但作品的选择则变得越来越难。

只要“三影堂摄影奖”这个平台存在,就能激发很多创作者前来参与。大家作品的风格每年都会有新的变化——当然,也会有很多模仿上一届获奖或者引起反响的艺术家的作品风格,比如模仿任航、陈哲,还有用影像作品获得大奖的王拓。在第七、八届之后,又出现了一个很重要的参与内容——“海归派”。“三影堂摄影奖”限中国身份来投稿,但为什么会收到很多国外寄来的稿件?一开始我也很奇怪,后来才知道他们是在外留学的学生。中国有大量的留学生在海外——比如伦敦或者纽约——学习摄影艺术。

我们做“三影堂摄影奖”,就要树立一个公平公正的榜样,所以评审团每年都会有变动,但是一定要国内外的专家共同在场评选,按投票结果来评奖。我没有做首届的“三影堂摄影奖”的评委,就是害怕大家觉得不够公平和公正。但当时的评委跟我说:这是三影堂发起的奖项,三影堂应该有一票。我后来也听从了这个建议,在第二届才加入评选之中,但三影堂始终都保持只有一票。所以,“三影堂摄影獎”的评选是评审团的集体意见,不取决于我个人的偏好。

FOTO:在这十余年间,您觉得:参与的中国摄影师,尤其是获奖摄影师——从第一届的阿斗、朱红绫到第十二届的邸晋军、张北辰,他们在观念和实践上发生了哪些变化?

荣荣:当然有变化,摄影在这短短的十几年间已经发生了很大的改变,比如现代科技发展所带来的新技术,以前的摄影师要经过专业培训来掌握摄影技术后才能去摄影,但现在人人都可以是摄影师,摄影跟所有人都息息相关。

从参与首届“三影堂摄影奖”的艺术家中可以看出,像丘、阿斗、蔡东东、卢彦鹏等摄影艺术家,他们的作品显得相对传统。在“三影堂摄影奖”举办几年后,影像和影像装置在我们收到的投稿作品中的占比越来越大,由此,可以看到:在这十几年中,随着时代的发展,艺术家的创作也发生了非常明显的变化。

FOTO:无论是像“新摄影”“中央美术学院摄影俱乐部”这样的团体在中国做当代摄影早期探索与实践的摄影师们,还是在互联网与摄影留学风潮时期掌握了“新潮”“精英”“流行”等摄影语法的青年摄影师群体,他们都展现了对于当代议题、世界议题、中国议题的好奇。其改变会有什么?尤其是在与全球对话的方面。

荣荣:影像是需要传承的。我们对于历史,包括对于当下现状的认知梳理是很重要的。民国时期,有很多老的摄影家,比如郎静山、骆伯年、金石声等,他们的探索已经有了很高的高度,后面只是因为战争等因素而停滞了。建国后的当代摄影,变化和影响则要放在整个世界的摄影史里去观看。我们的摄影家运用摄影工具,书写所处时代的历史,那么,在全球的摄影领域里,我们提出了怎样的问题?有怎样的贡献?我觉得探索还没有怎么开始,毕竟中国当代摄影史是从四月影会开始的,到现在也只有短短四十年。

FOTO:那您觉得近30年的变化大概是怎样的?

荣荣:近30年的最大变化是出现了独立摄影家。改革开放之前,摄影主要用于官方宣传,是集体性的。除了特别家庭,相机等摄影器材一般只在报社等机构出现,而拍摄更是一种工作任务,所以谈不上个人的创造性。改革开放后,随着经济的发展,大家开始成为社会中的独立个体,开始独立地发声、创作和自由表达,摄影才有了个人的视角。我作为一个民间人士也才有了做三影堂这个摄影空间的可能。

FOTO:作为20世纪90年代出来的摄影艺术家,您对于那些年轻摄影艺术家的作品持有怎样的感受?

荣荣:我觉得时代不一样了。我们那个年代创作作品,可能要等很久才有机会发表。而现在,今天作品创作出来了,明天可能就有机会做展览了。此外,我们当时的作品先以记录为主,后面才尝试表达创造性,而现在的很多年轻人则是观念在先,并不一定经历由传统记录演变的过程。而且,年轻摄影家的语言应用方式也不一样,比如他们很多人都不会冲印底片,直接使用数字设备。

FOTO:您会在意,或者说您会感受到他们的新探索吗?他们新探索的方向有哪些?

荣荣:从“三影堂摄影奖”的投稿作品中,我看到很多自由表达的内容,每个人都不一样。就像我前面所说的,在七、八届之后,作品的水平都很高,开始变得很难挑选。这些年轻艺术家成为群体之后的成长是很快的,只要我们提供更大的平台,他们就会有更多的创造性和爆发力。

年轻艺术家中运用新媒介、多媒体创作的现象很广泛,比如数字录像。“90后”“00后”在新技术的学习上要比我们强,他们更容易掌握这个时代的一些特征,新技术使用的得心应手,在这个领域里就非常活跃了。我就很传统,不会用电脑,也不会用数码拍摄。

FOTO:您和刘峥发起了《新摄影》(New Photo)杂志,以此反对官方的“纪实摄影”潮流。第一期还是第二期里有一段文字:“观念艺术进入中国摄影,就如同封闭已久的房屋中豁然敞开了一扇窗户,呼吸舒畅多了,此时我们也明白了新摄影之新的涵义。”其揭示了“新摄影”是个流动的概念。同样地,今天的摄影语境也是一个随时变更的状态。在此,三影堂如何面对层出不穷的“新”,又如何抵抗花样百出的“旧”?

荣荣:这段话是在1997年讲的。当时的中国摄影界中,观念摄影是非常另类和边缘的,在官方的主流思想里,摄影还是以“纪实”为主,比如希望工程之类的大型报道。《新摄影》杂志中的很多人原本不是做摄影的,比如庄辉、郑国谷、洪磊等,他们是由绘画进入到了当代艺术体系中,后来又借用了摄影这个媒介。在朦胧中,好像能够闻到某种“新”的气息——我们对未来充满憧憬和希望。当时,我们自己也不是很懂观念摄影,但正是因为不懂才要在未知中探索,懂的话就不用做了。

我自己也是在做的过程中学习,补课。我常说自己不是一个合格的策展人,因为西方策展人的理论体系是非常严谨的,要修完理论课,要有论文。我只是在中国艺术生态变化的过程中半路出家。就像是在做某种实验——巫鸿老师有本书就叫《关键在于实验》,我觉得说的特别好。

FOTO:您觉得好在哪里?

荣荣:每个人对于实验的解释和认知都不一样。我觉得在东村的生活是实验,做观念摄影是实验,做三影堂也是实验。实验是投入感情去做一个没有先例的东西,发展对于这些新载体的认知,再呈现给公众。对我来说,实验是未知,是挑战,是一种非常重要的生活方式。

在中国传统概念里,成为摄影家、艺术家的最基本问题就是要如何养活自己。社会如何看你并不重要,只要你对自己要做的事情有认知,并坚信其是有意义的,那就去做。我觉得:处在这个时代很幸運,可以表达自己的声音,也能得到一些认可。艺术本身就是小众行业,得到的认可自然不会是广泛的,但对艺术家而言,这是很幸福的事情,也是持续下去的动力。

FOTO:你曾说:本土对摄影艺术的支持和培养是缺失的、边缘的,那目前有所改善吗?

荣荣:相对于西方摄影体系,中国摄影有很多空白,要补很多课。比如国内能看到的摄影理论书籍非常少,基本都是毛卫东翻译的那几本。我们获得知识的途径太少了,仅凭毛卫东一人去做是不够的。再比如,我参加过好几届Oracle国际策展人会议,在欧洲参加会议时,我能看到世界上的第一张照片、某个时代的物件或者某位艺术家的原作……都令我非常震撼。摄影发展至今不及200年,在100多年的发展中,在材料、工艺上都发生了很多变化,比如“银版”“湿版”“干版”等等。照片、拍摄工具都是具有时代性的确切存在物件,就像瓷器碎片一样。而在中国的教科书和博物馆里却很少有此类的东西,也很少有人能够看到。

我们应该建立一个完整的摄影研究体系。在中央美术学院美术馆建立摄影部时,我就跟他们讲:摄影部不能空有一个名字,要有专项基金来支持摄影收藏才行。摄影没有专项基金就不会有地位,摄影收藏还是会被版画、油画、国画、水彩、雕塑等其他艺术媒介所分割。中国摄影要做的事情有很多,虽然现在有了几家民间机构,但还远远不够。

FOTO:三影堂很早就建立了自己的收藏体系,从2007年的第一个收藏展可以看出:当时的收藏对象主要是经典摄影师,比如曼·雷(Man Ray)、罗伯特·弗兰克(Robert Frank)、植田正治、刘铮、王宁德等等。此后,三影堂的收藏内容有所扩大,也有所调整。您可以具体讲一下吗?

荣荣:在三影堂建立之前,我跟映里有一些基于个人喜好的收藏。我们用自己作品销售的资金去收藏喜欢、崇拜的艺术家的作品,比如弗孔(Bernard Faucon)、曼·雷、植田正治、荒木经惟、森山大道等等。三影堂建立之后,我们所有的资金都放在展览、活动等空间运营上。我们毕竟不是一家企业,而是一间非营利机构,所以很难有额外的资金去做大量的收藏。但还是会有少量的新收藏,比如每年的“三影堂摄影奖”的大奖作品。摄影收藏非常重要,但现实条件不容易,空间运营的压力是巨大的。

FOTO:三影堂会代理“三影堂摄影奖”获奖艺术家的作品吗?

荣荣:不一定,很多获奖艺术家我们都没有在代理。

FOTO:陈哲好像是空白空间代理的。

荣荣:对,王拓也是由空白空间在代理。

FOTO:您曾说,中国摄影在早期是没有藏家的,现在这一状况有了什么变化吗?

荣荣:在早期,连摄影书都没有人买,更不会有人买摄影作品了。但近10多年有了很大的变化,出现了很多的摄影收藏家,青年人对摄影的认知也很充分,这是非常好的现象。三影堂可以存活下来,正是因为社会的需要。如果我们做的展览没有人来看,我们做的画廊没有人来买,那怎么能活下去?摄影未来的前景很大,只要大家认知到摄影的魅力,会有越来越多的人来参与。从我们做摄影节就能看出,一开始人很少,现在观众很多,这是一种持续循环的生态发展。

FOTO:三影堂代理的艺术家会不愁藏家吗?

荣荣:当然很愁。你可以去问问中国的摄影家只靠作品如何生活?中国的摄影画廊很少,摄影生态不能只靠几家美术馆,更要有画廊。画廊能活,代理的艺术家才能活,才会有持续性的创作。否则,艺术家只能同时兼做其它的工作来养活自己和支持创作。欧美的摄影生态是很强大的,中国在近年有所改观,但依然有很多不足,提升的空间很大。

FOTO:那么,在市场中利好的是哪种类型的作品呢?

荣荣:这个问题我无法给出准确的答案,但可以分享一个故事。10年前,三影堂+3画廊做过任航的展览,当时,我给任航作品的定价特别低——1000~2000块,但还是卖得不好。可是通过展览,任航传播了知名度,尤其是在欧洲,他的名声很高。但突然有一天,任航出事了,然后就有很多人打电话过来——包括前段时间也有人来询问,都想要他的作品。我是最早喜爱和收藏任航作品的人,我所有收藏的作品都是自己喜欢的,也从未再出售过。所以,我不可能将任航的作品转手出去。任航在世时,其作品1000~2000块都没有人要,出事之后却被人们争抢,这太讽刺了。

FOTO:您说欧美的影像收藏系统非常强大,其具体是指哪些方面?

荣荣:摄影作品一定要有好的美术馆收藏,这样画廊才有活路——美术馆做摄影收藏,就会通过画廊来收购。欧美有很多好的美术馆——有蓬皮杜国家艺术和文化中心(Le Centre national d'art etde culture Georges-Pompidou)这样的国立美术馆,也有很多非国立的美术馆。但我们没有国家级的美术馆来收藏摄影作品,单靠民间机构来支撑是很单一的,摄影收藏必须上升到顶级的博物馆——如果有国家级的摄影作品收藏规划,有委员会来探讨和评估摄影作为文化遗产的价值,才会有专项基金来收藏像郎静山、骆伯年这样的民国摄影家的作品。

当然,民间收藏也是很重要的一部分。美国的摄影系统里就有很多的私人藏家,他们会购买作品捐给博物馆抵税,名利双收。中国目前没有免税的政策,如果可以抵税的话,我想一定会有更多的人愿意去做收藏。

好的艺术家,要经过画廊的多次展览推介,才能进入到像现代艺术博物馆这样的顶级美术馆中展出,而一旦现代艺术博物馆对艺术家的作品进行收藏,其作品的价格就能提升很多。如果画廊只靠博览会来推广艺术家,那想要进入国际平台是非常不容易的,甚至摊位费都交不起——好的国际博览会的摊位费是四五十万,像巴黎摄影博览会(Paris Photo)、巴塞尔博览会(Art Basel)这样的顶级博览会的摊位费甚至要超过一百万。

FOTO:摄影书在摄影史的演化和记录中扮演着重要的角色。在当下,摄影书在一定程度上得到了普及,但似乎还有欠缺。三影堂也在致力于摄影书的制作。那在您看来,中国的摄影师和阅读者应该如何看待摄影书,以及其对摄影艺术的功能是什么?

荣荣:除了展览,摄影书也是让公众了解摄影价值的重要传达渠道。展览会固定在特定的空间、时间和场合——其非常具有局限性。而摄影书则可以随时阅读和流传,有更大的传播面。国内摄影书的历史很短——不到10年,20年前,有名的摄影家会通过摄影家协会出书,但个人自己把照片印出来,编辑制作成手工书来传播是没有的。可是西方和日本很早就有了自出版的摄影书。

FOTO:三影堂未来有支持摄影批评和摄影策展的计划吗?

荣荣:前年,三影堂和香奈儿联手设立了“集美·阿尔勒影像策展人奖”。影像策展人奖的首届获奖者蒋斐然和第二届获奖者王姝曼,在除了获得10万元奖金和专项资金支持将策展方案落地为展览外,今年夏天,她们也远赴欧洲进行了学术访问和交流。今年的第三届影像策展人奖方案展也将于12月落地2023集美·阿尔勒国际摄影季,将评选出新一届的大奖。

三影堂做的项目有很多,南北两个空间在管理运营上都需要人力。如果有新的、开拓性的东西我们当然欢迎,但能把现有的项目做精,做好,平稳地持续下去就很不容易了。此外,三影堂是扎根本土的,未来我们要跟本土的藏家、策展人、艺术家进行更多的交流互动,一起成长会产生更加牢固的情感根基,共同带动国内摄影生态的改变。