政治宣传与“东方时尚”:17 世纪末法国博韦皇家制造厂第一期中国挂毯研究

2023-05-10姜宛君

姜宛君

引言

17 世纪80 年代中期,凡尔赛宫迎来了两拨远东访客,其一是于中国传教的耶稣会士柏应理与中国信徒沈福宗一行①,其二是来自暹罗的外交使团②。两批访客带来了大量的中国书籍与产自中国的丝绸、瓷器与漆器等贵重礼品。由此在法国上流社会掀起了一股“远东热”的知识与时尚潮流,而路易十四(Louis XIV, 1638~1715)对二者的高规格接待,以及随后派遣法国使团出使暹罗、“国王的数学家”一行传教士前往中国的举措,释放了强烈的涉足远东的政治讯号,由此开启了中法两国互通往来的新篇章③。

博韦第一期中国挂毯正是在这一“远东热”的政治氛围、知识兴趣和时尚潮流当中孕育而生的。第一期中国挂毯又称“中国皇帝的故事”挂毯,1685 至1690 年间该套挂毯于法国博韦皇家制造厂设计,随后付诸生产④。时任厂长是弗兰德斯人贝哈格勒(Philippe Béhagle,1641~1705),他早年任职于巴黎的戈贝兰皇家制造厂(Goblins Manufactory),后返回弗兰德斯地区的乌德纳德(Oudenaarde)与图尔奈(Tournai)担任私营作坊和工厂的经理人,1684 年调任博韦皇家制造厂担任第二任厂长⑤。回顾贝哈格勒的履历我们可以发现,他身处17 世纪下半叶欧洲挂毯生产、贸易和时尚网络之中,其在法国和弗兰德斯地区的工作经历,在皇家工厂与私营企业的工作经验,使他既敏感于政治风向,熟悉法国皇室的品味和喜好,又对流行于弗兰德斯乃至整个欧洲的挂毯时尚熟稔于心。

挂毯设计团队目前已知由三人组成,分别是韦尔南塞尔(Guy-Louis Vernansal,1648~1729)、蒙诺耶(Jean-Baptiste Monnoyer, 1636~1699)和丰特奈(Jean-Baptiste Belin de Fontenay, 1653~1715),三人共处于法国皇家绘画与雕塑学院、国王首席画师勒布伦(Charles Le Brun,1619~1690)以及戈贝兰皇家制造厂的圈子之中,因而可以接触到大量的皇室收藏和艺术资源⑥。与此同时,17 世纪以来不少带有丰富插图的远东游记和耶稣会士关于中国的书简报告均以法语出版,这为当时的法国人带来了最新鲜的远东资讯和最鲜活的中国印象,也为艺术家们构思挂毯的主题和内容提供一定程度的文本与图像依据⑦。

该套挂毯的首位委托人是缅因公爵(Louis-Auguste de Bourbon, Duc du Maine, 1670~1736),他是路易十四与其情妇蒙特斯潘夫人(Marquise de Montespan, 1640~1707)的私生子。从留存的博韦厂档案资料来看,缅因公爵版中国挂毯售价为20000 里弗尔,这不仅高于王太子的挂毯订单价格18100 里弗尔,也远超其弟图卢兹伯爵(Louis-Alexandre de Bourbon, Comte de Toulouse, 1678~1737)版中国挂毯的10565 里弗尔;因其加入金线纺织,每平方昂(古尺,1 aune≈119cm)高达272 里弗尔的价格更是博韦厂普通挂毯的2.7 至6 倍⑧。无出其右的财力投入透露出缅因公爵与这套挂毯乃至与中国间耐人寻味的关系。

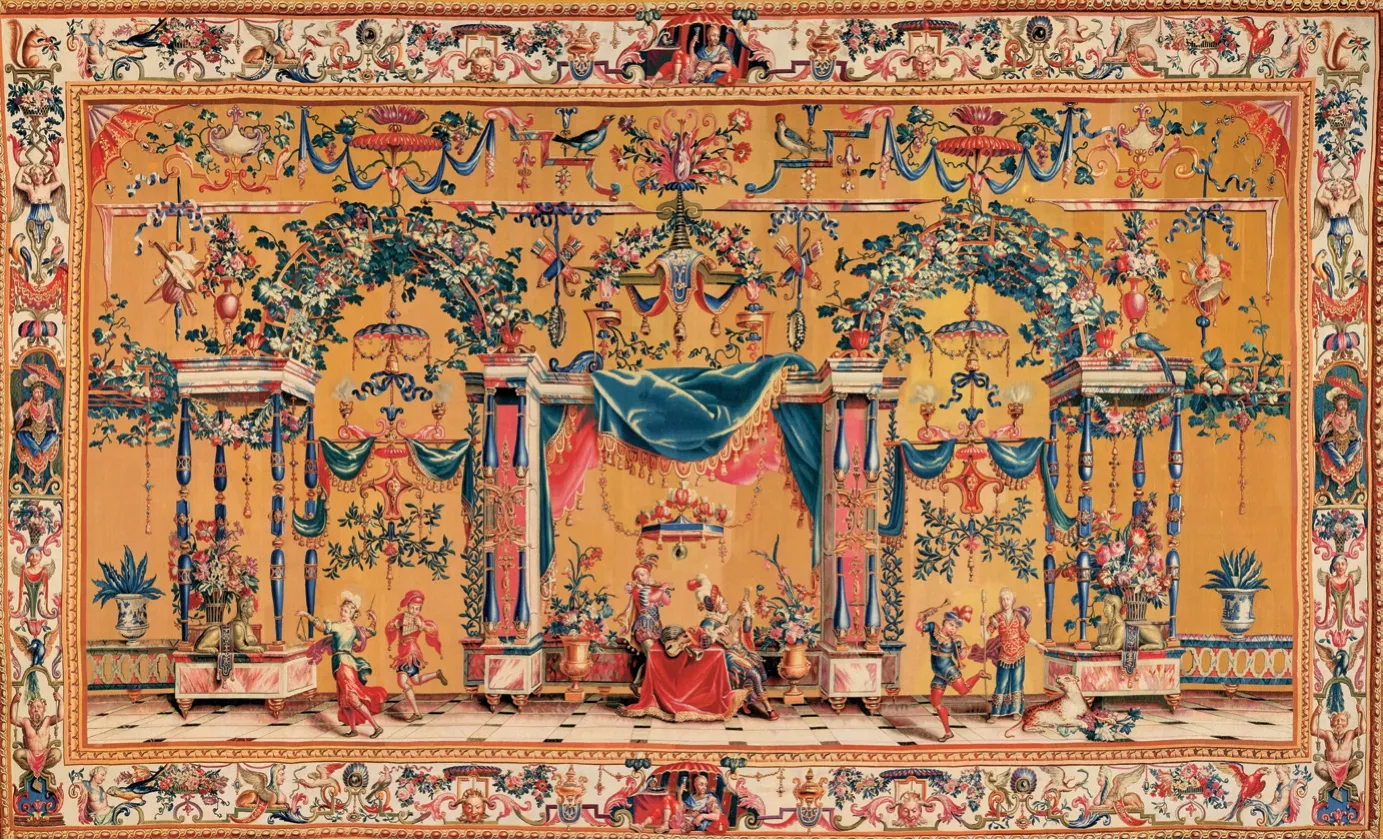

该套挂毯由九幅组成⑨,描绘了欧洲人想象中的中国皇帝的宫廷生活。过往研究多集中于探讨挂毯图像志与图式的东方来源,以及对挂毯中展现出的异国情调与东方幻想作概括性阐释。在此基础上,本文以图像元素最为丰富且时间上最接近初版(现已不存)的图卢兹伯爵版《觐见皇帝》一幅为例,尝试通过追溯、分析挂毯图像的来源与构成,并综合考虑挂毯这一媒介在当时历史情境中的物质性,由此来揭示这套挂毯所包蕴的时代、艺术与文化内涵。

一、知识与想象之间:神圣君王与奢华宫廷

在一处郊外露天的平台上,一幕盛大的中国宫廷“戏剧”正在上演。画面正中央是中国皇帝,他身着华服,神情威严地端坐于镶满宝石的金色宝座前接受朝拜。他身后一侧是一头大象与训象官,另一侧则站立着手执军旗与盾牌的卫兵。他的面前是四名跪在地上的人,其中三人匍匐于地磕头跪拜,位于香炉后的另一人则面朝皇帝张开双臂(图1)。

图1:韦尔南塞尔、蒙诺耶、丰特奈,《觐见皇帝》,挂毯,1697~1705 年,贡比涅博物馆藏

1、图式与知识的东方渊源:皇帝与跪拜者

此前学界对中国皇帝形象的来源多有讨论,指出其最直接的前身可能是同时期由韦尔南塞尔设计的博韦怪诞风格(The Grotesques)挂毯边框纹饰中的中国人物(图2)⑩,这一形象的灵感源自17 世纪下半叶中国游记插图里的中国皇帝形象(图3)。在此基础上,笔者据媒介流通程度推断这类形象的原型很可能是尼霍夫(Johan Nieuhof, 1618~1672)描绘的平南王尚可喜(图4),而非清宫皇帝肖像。

图2:博韦挂毯风格挂毯边饰局部,约1685~1687 年

图3:法文版《荷使初访中国记》扉页局部,1665 年

图4:尼霍夫,《平南王尚可喜》,水墨手稿,1655~1657 年,法国国家图书馆藏

另一个值得关注的问题是艺术家为何以中国皇帝的正面像与跪拜者的组合来设计觐见场景?从图式的意涵和形式来源层面看,皇帝正面像与跪拜者这一组合可能有不止一种出处。其一便是尼霍夫《荷使初访中国记》一书中描写顺治皇帝接见外国使团时所附的铜版插图(图5),画面中外国使臣跪于庭院之中,向皇帝宝座所在的位置朝拜。挂毯图像的觐见意涵与插图相同,但后者画面中皇帝的形象隐匿于中央宫殿之中而并未以显眼的方式出现,因而我们推断画家应另有参照。

图5:法文版《荷使初访中国记》第214~215 中间页,铜版画,1665 年

其二,画家有可能参考了当时远东游记中流行的偶像崇拜场景对挂毯画面进行了建构,如1670 年达柏(Olfert Dapper, 1636~1689)的《荷兰东印度公司在大清帝国海岸及内地值得回忆的活动》一书中表现福尔摩沙群岛(即今日台湾)妈祖庙内景的铜版插图(图6),该插图附在讲述妈祖故事与传说的文本之后,描绘了烟雾缭绕的神庙内信徒们前来祭祀、朝拜的场景。

图6:荷文版《荷兰东印度公司在大清帝国海岸及内地值得回忆的活动》第44~45 中间页,铜版画,1670 年

通过对比可发现,挂毯画面与妈祖庙内景插图在前景入场人物、中景跪拜人物以及中心人物正面像的组合关系上存在着一目了然的对应关系。也就是说,画家很可能从描绘偶像崇拜的场景中汲取了构思灵感,通过参考神祇正面像与跪拜信徒的图式,设计了正面中国皇帝像与跪拜朝臣(或使臣)的组合,画家将宫廷活动以一种偶像崇拜的方式来表达,由此凸显中国皇帝尊若神明般的地位。

采用这一偶像崇拜图式来塑造中国皇帝尊若神明般的地位也符合长久以来旅行家和传教士报告中的记载,如传教士曾德昭在《大中国志》中评价道:

在宫内,嫔妃、宦官及其他宫人称他为“主”(Chu),即主子。他们也叫他“天子”,犹言天的儿子,这并不是因为他们相信他是如此,而是因为他们认为他的国家是天赐,同时表示对帝王的尊崇,使他显得更神圣。实际上,他们对皇帝的敬重,像在对一位神,而不是对人。他们今天对皇帝的礼拜,更宜于在教堂做,不宜在世俗的宫廷做。⑪

17 世纪享誉欧洲的学者、耶稣会士基歇尔在《中国图说》中也谈到:

中华帝国是世界上最富足和最强大的国家,它划分为十五个王国。它有一位拥有绝对权力的君主,比今日世界上其他国君的权力都大。⑫

2、图式与想象的西方来源

(1)大象

进一步,我们聚焦于皇帝身后的大象与牵象官这一图式,它最直接的前身同样是博韦怪诞风格挂毯中小象与驯象师的组合(图7)。但在这里画家将小象改成大象,卸下了它的铃铛等表演装备,并在其背部覆上了一块蓝底金边的毯子。画家改造这一形象的灵感源自何处?它与中国皇帝组合在一起又意味着什么?

图7:博韦怪诞风格挂毯之《大象》局部

上文提到,博韦第一期中国挂毯的设计师们皆供职于戈贝兰皇家制造厂,而团队中的韦尔南塞尔曾在戈贝兰厂将勒布伦的系列油画《亚历山大的故事》(Story of Alexander)复制成挂毯底稿以备上机纺织,故《觐见皇帝》挂毯中的大象很可能参考了勒布伦《亚历山大进入巴比伦》(Alexander Entering Babylon)中大象的形象(图8)。而勒布伦则受到了鲁本斯(Peter Paul Rubens, 1577~1640)于1630 年 左右创作的《罗马人的胜利》(A Roman Triumph)的影响,二者的直接源头则是曼泰尼亚(Andrea Mantegna,1431~1506) 于1484 至1492 年 间 创作的《凯撒的胜利》(The Triumphs ofCaesar)系列组画中的一幅⑬。

图8:勒布伦,《亚历山大进入巴比伦》局部,布面油画,1644 年,卢浮宫藏

因循这一图像脉络,我们可以推断,大象在其中既发挥着渲染异国情调的作用,又承担着炫耀军事胜利的功能。结合中国皇帝宝座右侧手执军旗和盾牌的侍卫以及帷幔后低声私语的卫兵来看,《觐见皇帝》中大象立于中国皇帝的宝座之后,一定程度上也传达了中国皇帝拥有强大军事力量的意涵。

(2)装饰母题

除却画面右侧带有明显中国特征的青花瓷器外,觐见场景中的动物、织毯和水果,它们源自何处?

再一次,设计团队的工作圈为我们提供了线索。画面中的装饰母题很可能调用自他们的同事或他们自己创作过的作品,如挂毯画面前景中的红鹳明显挪用了波义尔(Pieter Boel, 1622~1674)创作的凡尔赛动物园中珍奇动物的画稿(图9),铺展开来的华丽织毯则改造自伊瓦尔特(Joseph Yvart, 1649~1728)所作的波斯地毯设计稿(图10),而画面中的水果则很可能是从蒙诺耶和丰特奈于1687 年左右共同润色过的《旧印度》(The Old Indies)系列挂毯中撷取的图像元素⑭。而该套挂毯的设计则改编自前荷属巴西总督约翰·莫里茨(Johan Maurits van Nassau-Siegen, 1604~1679)于1679年赠与路易十四的一系列描绘巴西风土人情的绘画作品⑮,因而果篮中馥郁芬芳的水果并非原产自中国,其中多数是来自新大陆的“礼物”(图11)⑯。

图9:波义尔,《红鹳》,油画,17 世纪下半叶,卢浮宫藏

图10:伊瓦尔特,《波斯地毯》,油画,约1667 年,卢浮宫藏

图11:埃克胡特,静物,油画,约1640 年,丹麦国家博物馆藏

来自近东的织毯、巴西的水果以及新大陆的鸟类,为什么会出现在一个中国宫廷的场景之中?这些充溢着异域风情却并不具备准确性的异国风物是否承托着更深层的意涵?实际上,织毯、水果、动物以及昂贵的器皿是一个图式组合,它们并非首次出现在博韦第一期中国挂毯当中,这一组合最初是《皇家宫殿》(Royal Palaces)系列挂毯中的图像元素(图12)。

图12:《皇家宫殿》之《卢浮宫歌剧表演或一月》,挂毯,1678~1681 年,法国国家家具博物馆藏

17 世纪60 年代,《皇家宫殿》系列挂毯由勒布伦主持设计,局部的各个元素由当时的皇家艺术家们分工合作完成,其中蒙诺耶负责水果、波义尔负责动物、伊瓦尔特负责织毯,该套挂毯最终在戈贝兰皇家制造厂付诸生产⑰。《皇家宫殿》系列挂毯由12 个场景组成,代表一年中的12 个月份,内容上展现了皇家城堡与和平时期的皇室活动。该系列挂毯的画面前景多铺展着华丽的织毯,放置着花卉、果篮以及奢华精美的金银器皿,凡尔赛动物园中来自异国他乡的珍稀动物分布其间。这一切奢华、稀有之物都是法国皇室的资产和收藏,象征着法国宫廷的财富、品味和荣耀。

由此可见,《觐见皇帝》场景中的近东地毯、热带水果、异域动物以及青花瓷器不仅是散漫迷人的异国情调装饰,更是和平、财富和品味的象征,而艺术家们调用《皇家宫殿》系列挂毯中的这一图式组合,很可能是为了塑造一个同法国宫廷同等尊贵、奢华与祥和的中国宫廷。

二、“宣传”中华帝国:谁人心愿?

画家为什么要塑造一个奉若神明并拥有强大军事力量的中国皇帝?为什么要用《皇家宫殿》系列挂毯中象征法国皇室财富与荣耀的图像元素来打造一个奢华、安宁的中国宫廷场景?当然我们可以说,17 世纪下半叶以来,伴随着旅行家和传教士对中国的报导,以及丝绸、瓷器、漆器等东方奢侈品持续、大量出口到欧洲,欧洲人对专制、强大的东方君主和富裕丰饶的中华帝国有了基本地了解和美好地幻想。但报导中关于中国的负面内容却不曾出现在挂毯场景当中,挂毯团队所设计的包含《觐见皇帝》在内的整套挂毯内容更多地是在赞美中国皇帝的文治武功、对家庭生活的重视以及中国的安宁、富裕与丰饶⑱。

进而我们将问题聚焦到一点,即为什么要赞美中国皇帝,为什么要美化中国?17 世纪下半叶,驰名欧洲的颂扬君主威仪与功绩的挂毯莫过于《国王的历史》(History of the King)系列挂毯。该系列挂毯于1664 年起由勒布伦主持设计并于戈贝兰厂上机生产,内容上包含了路易十四统治时期的政治、军事、外交等重大事件⑲。受此影响,贝哈格勒在图尔奈担任挂毯厂经理人期间,也曾召集皇家艺术家设计并织造了《国王的征服》(Conquest of the King)系列挂毯来赞美路易十四的统治⑳。《国王的历史》与《国王的征服》系列挂毯常出现于皇家庆典仪式当中,承担着建构路易十四光辉形象、美化其统治的政治宣传功能㉑。

考虑到挂毯这一奢侈品在路易十四统治时期的政治宣传属性,我们可以推断由贝哈格勒统筹,在博韦皇家制造厂生产的这套精心设计的《中国皇帝的故事》系列挂毯,很可能同样发挥着美化和宣传中国皇帝的功能。只不过由于博韦厂的目标客户为富裕的贵族和金融家群体,因而其最有可能出现在贵族宅邸的会客厅当中,成为往来宾客讨论的热点话题。

那么,是谁欲借此为“中国话题”升温?答案很可能是缅因公爵。缅因公爵是路易十四与蒙特斯潘夫人的长子,1673 年路易十四将其身份合法化并授予其公爵头衔,1674 年缅因公爵正式入住凡尔赛宫㉒。身为一名被边缘化的私生子,想要在一个以血统和出身论地位的宫廷社会立足并获得荣誉,察言观色、积极推行父王路易十四的心意或许是一门必不可少的功课。

17 世纪80 年代中叶,在法国与远东的两次外交活动中,缅因公爵都是最直接的参与者与见证人,对于路易十四欲将法国势力向远东扩张的策略和决心,他应当了然于心。他曾在路易十四面前积极进言,呼吁增派传教士到中国;在“国王的数学家”一行出发前,将收藏的天文仪器赠与他们㉓;而在暹罗使团来访的过程中,他就站在路易十四的身后,亲眼目睹了整个壮丽、豪华而又充满异国情调的接见仪式。

不可否认,年轻的缅因公爵对遥远的中国有着浓厚的兴趣,但其行为动机或许并非看起来得那般纯粹,在表象之下,我们可以体味到他积极拥护远东策略以获取路易十四青睐的意图;而订购中国主题挂毯,很可能是他借助艺术与奢侈品提升自身影响力与话语权的手段,这一做法或继承于他的母亲—蒙特斯潘夫人。

为了在宫廷中站稳脚跟,蒙特斯潘夫人同样通过艺术和奢侈品,通过引领时尚和品味来扩大自身的影响力,如参演拉辛的戏剧、莫里哀的喜剧、吕利的音乐剧,购买名贵家具送给王太子来维系人际关系等㉔。1683 年,她委托设计制作了一套四季与四元素的寓言挂毯,将太阳王与她的孩子们共同编织进这一昂贵的宣传媒介之中,由此颂扬并巩固了其子嗣们的皇室血统㉕。

种种迹象表明,订购中国主题挂毯、引领中国风尚很可能是缅因公爵的身份、经历和愿望所共同触发的一个选择。中国形象与挂毯这一价值高昂的宣传媒介相结合,正是欲令当时的宫廷社会成员知晓,中国是值得交往的对象,路易十四的远东策略是正确的选择。而缅因公爵的第一套挂毯加入金线纺织,价格高达两万里弗尔,这正是对中国价值的高度肯定,是对路易十四的远东策略在艺术领域的最佳宣传。

三、制造“东方时尚”:从“怪诞风”到“中国风”

此前已有学者注意到《觐见皇帝》画面中装饰性的建筑框架布景与1688 年左右在博韦厂设计并生产的怪诞风格挂毯的布景十分相似(图13)㉖。博韦怪诞风格挂毯的主设计师是蒙诺耶,边饰则由韦尔南塞尔设计,二人共同参与了第一期中国挂毯和博韦怪诞风格挂毯的设计,因而两套挂毯共享一套设计语言和元素便不足为奇。第一期中国挂毯据统计有100 余幅存世㉗,而博韦怪诞风格挂毯一经推出便受到市场的热烈欢迎和追捧,1688 至1732 年间共生产了150多幅,行销海外㉘。

图13:蒙诺耶,博韦怪诞风格之《乐师与舞者》,挂毯,1690~1730 年,盖蒂博物馆藏

值得进一步探究的是,为什么两套挂毯都采用与叙事无关的装饰性建筑框架来布景?除却动人的题材,为什么这类带有装饰性建筑框架的场景设计会广受欢迎?这其实与16 至17 世纪装饰艺术领域怪诞趣味的复兴和17 世纪80 年代法国挂毯生产领域的复古潮流有着密切的关系。

15世纪80 年代末,尼诺金宫(Domus Aurea / Golden House)的发掘使得古罗马时期的壁画重见天日,以拉斐尔为代表的罗马艺术家们从中汲取了“怪诞”装饰的灵感并将之应用于梵蒂冈宫殿的室内设计之中,由此促成了古代怪诞装饰风格的复兴㉙。1517 至1520 年间,教皇利奥十世(Giovanni di Lorenzo de’Medici, 1475~1521)委托拉斐尔设计了一套怪诞风格挂毯,名为《利奥十世怪诞风格》(Grotesques of Leo X)挂毯,此后一个世纪里该挂毯在布鲁塞尔多次上机纺织,路易十四于1664、1673 年陆续将之纳入法国皇室收藏㉚。

1683 年路易十四的首相柯贝尔(Jean-Baptiste Colbert, 1619~1683)过世后,勒布伦虽名义上仍是国王首席画师以及戈贝兰皇家制造厂的总监,但由于失去了强有力的庇护人,他的宏大艺术风格便自此逐渐退场。卢瓦侯爵(François Michel Le Tellier, Marquis de Louvois, 1641~1691)上任并接手戈贝兰厂后,开始命人复制文艺复兴时期大师们的经典作品并将之重新织成挂毯,由此掀起了法国挂毯生产领域的复古潮流,而《利奥十世怪诞风格》挂毯便是这批经典作品之一㉛。

自1683 年起,画家科佩尔(Noël Coypel, 1628~1707)在《利奥十世怪诞风格》挂毯的基础上陆续推出了一套新版本的《诸神的胜利》(Triumphs of Gods)系列挂毯,挂毯中神话与宗教人物活动于怪诞风格的装饰性建筑框架之中(图14)。1688 年,第一套《诸神的胜利》挂毯在戈贝兰厂上机生产,1688至1713 年间该系列挂毯共纺织了七套㉜,这一历久弥新的“怪诞风”可谓广受路易十四和宫廷贵族们的喜爱。

图14:科佩尔,《诸神的胜利》之《信仰与诸美德》局部,挂毯,1690~1694 年,法国国家家具博物馆藏

在“怪诞风”与“复古热”相交织的脉络下我们不难发现,博韦怪诞风格挂毯和第一期中国挂毯中的装饰性建筑框架实则“同出而异名”,设计团队很可能借用了他们的同事科佩尔重新设计并大受欢迎的《诸神的胜利》系列挂毯之《信仰与诸美德》一幅中的建筑框架和怪诞元素,以此来提升博韦挂毯的视觉吸引力。只不过在《觐见皇帝》场景中,设计团队将前者缠绕着花卉与藤蔓的砖石凉亭改造成了金属质地的高大凉亭(图2、图14),并在细柱的顶端添上了生有翅膀的恶龙这一从中世纪以来便与东方密切关联的母题装饰以取代后者柱头上的兽首装饰(图15、图16)。由此,“怪诞风” 改头换面,以焕然一新的“中国风”面貌华丽登场。

图15:《觐见皇帝》挂毯细节

图16:《信仰与诸美德》挂毯细节

最后,我们不禁要问,是什么催生了化“怪诞风”为“中国风”的创作思路与方法?博韦挂毯的商品性质或是解开这个谜题的关键。建立于1664 年的博韦皇家制造厂是柯贝尔推行重商主义政策的一项重要举措,建厂的目的之一是“在生活必需品上不必求助于外国人”㉝。与戈贝兰皇家制造厂不同,戈贝兰厂生产的织品和家具专供御用,而无需考虑实际的经济收益;而博韦厂虽享有国家政策支持和资金补贴,但本质上仍是以商业为导向、以营利为目的的企业,其针对的目标客户主要是富裕的贵族、政要和金融家群体,其生产的首要目的是销售获利,而非服务王室㉞。

1684 年贝哈格勒在接任博韦厂厂长之际,已是一名积累了20 余年经营管理经验、拥有丰富艺术家与客户资源以及具备灵敏的政治与商业嗅觉的职业挂毯经理人。正是出于营销获利的目的,他凭借着对路易十四远东策略的理解和对贵族圈子中“远东热”气氛的把握,审时度势召集起一个设计团队,以时兴的本土挂毯设计为底色,在此基础上引入东方艺术资源对其稍加改造。这一创新策略虽略显保守但却极大缩短了研发周期,降低了设计成本,还在一定程度上规避了随心所欲的原创所潜藏的市场不确定性风险。由此,一款经久畅的东方时尚商品—博韦第一期中国挂毯,诞生了。

结语

通过对《觐见皇帝》挂毯图像的来源与构成进行追溯与分析后笔者发现,设计团队调用了源自东、西方的多种不同类型的艺术资源,共同打造了一个充满异域风情和视觉魅力的画面,但异国情调的背后绝不仅仅是欧洲人对东方、对中国散漫的、毫无根据的幻想,当我们将挂毯的“物性”纳入思考范围内时,与挂毯相关的人、事、物之间隐而未彰的关系便逐渐浮出水面。作为价值高昂的宣传媒介,它既彰显着委托人缅因公爵的财富和品味,又暗含着其为路易十四远东策略造势由此提升自身影响力与话语权的企图;而作为以销售获利为目的商品,贝哈格勒与设计团队将东方艺术资源与欧洲本土艺术时尚相结合,由此打造出一款迎合上流社会品味而经久畅销的“中国风”艺术经典之作。

博韦第一期中国挂毯的创造者们在世纪之交的政治、商业、艺术与文化中穿针引线,共同编织出路易十四时代欧洲人对中国的知识、梦想与心愿。它在诞生之初便广受欢迎,而到了现今的时代,它已成为东、西方跨文化交流的里程碑式杰作。或许,它穿越时空的永恒魅力不仅仅在于其生动的题材和华美外观,笔者愿称之为一扇窗,从中望去,可以见到东、西方艺术与文化在相遇、交织中逐渐以具体而精微的方式将对方融入自身,最终实现自我更新与创造的过程。这一艺术的故事在过去如此,未来亦如是。

注释:

① 关于柏应理的生平,参见(法)费赖之著,梅乘骐、梅乘骏译:《明清间在华耶稣会士列传(1552 ~1773)》,上海:天主教上海教区光启社,1997 年,第349-356 页;柏应理与沈福宗在欧洲的活动,参见Theodore N. Foss,“The European Sojourn of Philippe Couplet and Michael Shen Fuzong, 1683 ~1692,”in Jerome Heyndrickx eds.,Philippe Couplet,S.J. (1623~1693), The Man Who Brought China to Europe, Nettetal: Steyler Verl., 1990,pp.143-161.

② 暹罗使团在法国的主要活动,参见Stephane Castelluccio, “La galerie des glaces: les receptions d’ambassadeurs”,Versalia,9, 2006,pp.31-37.

③ 六位国王数学家分别是洪若瀚、白晋、张诚、李明、刘应和塔夏尔,塔夏尔最终留在了暹罗而并未前往中国。关于国王数学家来华背景及经过,参见Isabelle Landry-Deron, “Les Mathematiciens envoyés en Chine par Louis XIV en 1685”,Archive for History of Exact Sciences, Vol. 55, No. 5 (April 2001), pp.423-463;韩琦:《康熙朝法国耶稣会士在华的科学活动》,《故宫博物院院刊》,1998 年第2 期,第68-75 页。

④ 对于挂毯设计时间的讨论与推断,参见Edith A. Standen, “The Story of the Emperor of China: A Beauvais Tapestry Series”,The Metropolitan Museum Journal, Vol. 11, 1976,pp.103-117; Charissa Bremer-David,French tapestries and textiles in the J. Paul Getty Museum, Los Angeles: J. Paul Getty Museum,1997, pp.80-97.

⑤ 贝哈格勒生平与其在博韦厂任职期间指导的生产活动,参见Jules Badin,La manufacture de tapisseries de Beauvais depuis ses origines jusqu’à nos jours, Paris: Société de Propagation des Livres d’Art, 1909, pp.9-13; Jean Coural;Chantal Gastinel-Coural,Beauvais Manufacture nationale de Tapisserie, Paris: Centre national des Arts plastiques, 1992, pp.17-29;Charissa Bremer-David, “Manufacture Royale de Tapisseries de Beauvais 1664-1715,” in Thomas P. Campbell ed.,Tapestry in the Baroque: Threads of Splendor, New York: The Metropolitan Museum of Art, 2007, pp.407-419.

⑥ 关于三位艺术家的简要介绍参见注④, “The Story of the Emperor of China: A Beauvais Tapestry Series”, pp.115-116;详细生平参见Morgane Mouillade,La Première Tenture chinoise: étude de la suite de la manufacture royale de tapisserie de Beauvais, Universite de Paris-Ouest Nanterre-La Défense, thèse de maîtrise, 2013, pp.46-56.

⑦ 17 世纪介绍中国的法语文献,参见阎宗临:《中西交通史》,桂林:广西师范大学出版社,2007 年,第60-61 页;谢子卿:《中国礼仪之争和路易十四时期的法国(1640 ~1710)》,上海:上海远东出版社,2018 年,第26-30 页;(美)唐纳德·F. 拉赫、(美)埃德温·J. 范·克雷著,许玉军译:《欧洲形成中的亚洲 第三卷 发展的世纪 第一册(下)贸易、传教、文献》,北京:人民出版社,2013 年,第465-479 页;Ting Tchao-ts’ing,Les Descriptions de la Chine par les Français (1650~1750), Université du Québec à Chicoutimi, thèse de doctorat, 2006,pp.151-152.

⑧ Jules Badin,La manufacture de tapisseries de Beauvais depuis ses origines jusqu’à nos jours,Paris: Société de Propagation des Livres d’Art,1909, pp.11-13.

⑨ 9 张挂毯的英文定名参见Adolph S. Cavallo,Tapestries of Europe and of Colonial Peru in the Museum of Fine Arts, Boston, Boston:Museum of Fine Arts, 1967, pp.170-176.

⑩ Charissa Bremer-David,Conundrum: Puzzles inthe Grotesques Tapestry Series, Los Angeles: J.Paul Getty Museum, 2015, pp.18-20.

⑪(葡)曾德昭著,何高济译:《大中国志》,上海:上海古籍出版社,1998 年,第131 页。曾德昭的《大中国志》法文版有1645 年和1667年两种。

⑫(德)基歇尔著,张西平等译:《中国图说》,郑州:大象出版社,2010 年,第307 页。

⑬ Ibid10,pp.21-23.

⑭ Madeleine Jarry, “L’exotisme au temps de Louis XIV: Tapisseries des Gobelins et de Beauvais”,Medizinhistorisches Journal, 1976, Bd. 11, H.1/2 (1976), pp.61-62.

⑮ Thomas P. Campbell ed.,Tapestry in the Baroque: Threads of Splendor, New York: The Metropolitan Museum of Art, 2007, pp.390-396.

⑯ 粉色凤梨为“伪凤梨”由笔者查阅相关资料后确认,其他水果的分辨也由笔者做出,关于水果名称的确认,参见Quentin Buvelot eds.,Albert Eckhout: A Dutch artist in Brazil,Hague: Royal Cabinet of Paintings Mauritshuis and Waanders Publishers, 2004, pp.86-99.

⑰ Charissa Bremer-David, “Tapestry ‘Le Château de Monceaux’ from the Series ‘Les Maisons Royales’”,The J. Paul Getty Museum Journal,Vol. 14, 1986, pp.105-112.

⑱ Ibid15, p.434.

⑲ Ibid15, pp.375-388.

⑳ Edith A. Standen, “The Tapestry Weaver and the King: Philippe Behagle and Louis XIV”,The Metropolitan Museum Journal, Vol. 33,1998, pp.183-204.

㉑ Florian Knothe, “Tapestry as a medium of Propaganda at the Court of Louis XIV: Display and Audience”, in Thomas P. Campbell and Elizabeth A. H. Cleland eds.,Tapestry in the Baroque: New Aspects of Production and Patronage, New York: The Metropolitan Museum of Art, 2010, pp.342-359.

㉒ 岳鑫:《法国博韦皇家手工工场“中国皇帝”壁毯研究》,杭州:中国美术学院,硕士学位论文,2015 年,第9 页。

㉓ Ibid4,“The Story of the Emperor of China: A Beauvais Tapestry Series”, p.117.

㉔ Charissa Bremer-David, “The Tapestry of Patronage of Madame de Montespan and Her Family”, in Thomas P. Campbell and Elizabeth A. H. Cleland,Tapestry in the Baroque: New Aspects of Production and Patronage, New York: The Metropolitan Museum of Art, 2010,pp.316-341.

㉕ Edith A. Standen, “The Roi Soleil and Some of His Children”,The Metropolitan Museum of Art Bulletin, New Series, Vol. 9, No. 5 (Jan.,1951), pp. 133-141; Edith A. Standen, “Children of the Sun King: Some Reconsiderations,”Metropolitan Museum Journal, Vol. 28 (1993),pp.121-127.

㉖ Ibid14, p.61.

㉗ Ibid4,“The Story of the Emperor of China: A Beauvais Tapestry Series”, pp.103-113.

㉘ Edith Appleton Standen,European Post-Medieval Tapestries and Related Hangings in The Metropolitan Museum of Art, New York:The Metropolitan Museum of Art, 1985, pp.441-444.

㉙ 吴 雪杉:《 疏离正典:视觉艺术中的Grotesque》,《世界美术》,2019 年第5 期,第37-49 页。

㉚ Charissa Bremer-David,Woven Gold:Tapestries of Louis XIV, Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 2015, pp.59-61.

㉛ 关于戈贝兰皇家制造厂的生产状况,参见Pascal-François Bertrand, “Tapestry Production at the Gobelins during the Reign of Louis XIV,1661-1715”, in Thomas P. Campbell ed.,Tapestry in the Baroque: Threads of Splendor,New York: The Metropolitan Museum of Art,2007, pp. 341-355; Charissa Bremer-David,Woven Gold: Tapestries of Louis XIV, Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 2015, pp.16-32.

㉜ Maurice Fenaille,État général des tapisseries de la manufacture des Gobelins depuis son origine jusqu›à nos jours. Tome II, Paris:Librairie Hachette et C”, 1923, p.245.

㉝ Ibid20, p.183.

㉞ 关于博韦皇家制造厂的性质与定位,参见ibid5,“Manufacture Royale de Tapisseries de Beauvais 1664-1715”, pp.407-419.