青藏高原县域农业数字化发展模式与动力机制

——以四川省理塘县为例

2023-05-10朱华晟代嘉欣

朱华晟,代嘉欣

(北京师范大学 地理科学学部,北京 100875)

传统农业正通过融合互联网、智能化、云计算等技术,逐步进入数字化阶段(Tang et al., 2002;Ash et al., 2018)。广义的农业数字化包括农业生产、经营与和管理的数字化,涵盖从作物种植、收获、到成品包装物流、销售及消费等全产业链的数字化改 造(Ozdogan et al., 2017; Hervás-Oliver, 2021;Carolan, 2022),狭义的农业数字化则仅指农业生产模式的数字化。美国、欧洲及日本等发达国家自20世纪80年代开始对农业数字化的探索,目前已形成较成熟完善的农业数字化体系(Malecki, 2003;MacPherson et al., 2022)。中国农业数字化起步较晚,但发展迅速。自党的十九大以来,国家围绕乡村振兴战略发布了《乡村振兴战略规划(2018—2022 年)》和《数字农业农村发展规划(2019—2025 年)》,支持农业数字化转型,以提升农业产业链的运作效率、优化资源配置效率。据《2020全国县域数字农业农村发展水平评价报告》(农业农村部,2020)调查,2019年全国县域农业农村数字化发展总体水平达到36.0%,其中农业生产的数字化水平为23.8%。

与传统农业不同,农业数字化不仅需要更新产业链各环节的数字基础设施与设备,更重要的是其中信息数据的产生、传输与使用,且各主体尤其是农户需广泛参与农业生产和市场的决策(Higgins et al., 2017)。因此部分研究认为,农业数字化会放大区域之间原本就存在的经济技术差距,并可能导致发达地区与欠发达地区之间形成难以跨越的数字鸿沟(Grimes, 2003; Salemink et al., 2017; Dubois et al., 2022)。中国当前各区域的农业数字化发展水平似乎印证了该观点:2019年全国农业生产数字化水平为23.8%,东中西部农业生产数字化水平为25.5%、25.5%和18.5%,中东部地区均高于全国平均水平,且与2018年相比有显著增长,而西部地区与全国整体水平的差距有增大趋势。因此,如何利用农业数字化带动西部地区的农业转型升级,对提升西部地区经济安全和提升中国农业整体发展水平具有重要的现实意义。

国内对农业数字化的研究集中在东部和中部相对发达地区(刘海启,2019;殷浩栋 等,2020),对西部欠发达地区的探讨较少,但有限的研究表明西部地区发展农业数字化具有可能性(Gao et al.,2018)。相关研究主要来自数字技术应用和经济学领域,地理学的关注尚不多见。多数研究侧重分析制度及社会经济因素如何影响农业数字化的发展(Foster, 2016;冯朝睿 等,2021;张帅 等,2022),对自然环境的影响讨论较少。与发达地区不同,欠发达地区农业数字化的困境在于数字技术基础薄弱和人力资本严重不足(Naldi et al., 2015;彭继增等,2019),这可能也包含自然环境的约束因素:一方面,数字技术及设备引进后需通过进一步改良才能适用于特殊的自然环境;另一方面,欠发达地区的农户往往属于数字信息技术的弱势群体,这不利于数字技术的推广。而且,多数研究对影响因素之间的关联性及相互作用关注不够,对其内在机制缺乏系统认识。此外,由于地区间存在区域基础与发展背景条件等方面的显著差异,成功的地区个案是否具有可持续性和可复制性,尤其对欠发达地区是否具有参考价值,还有待商榷(Barcus et al.,2022)。

因此,本文试图通过改进经济地理学的制度分析框架,识别并诠释包括自然环境、市场、技术和制度等在内的多个影响因素及其相互关联性,以青藏高原地区的理塘县为研究区,通过半结构式访谈和文本分析等方法,探讨中国西部欠发达地区农业数字化发展模式及动力机制,以期丰富产业数字化的地理学研究,并为同类地区的农业数字化实践提供决策参考。

1 农业数字化的地区模式与动力机制:研究概述与分析框架

1.1 研究概述

农业数字化研究早期关注如何应用精准农业、大数据分析及物联网等的数字技术提升各生产主体的农业生产力(Rutten et al., 2013; Lynch, 2021),以及数字技术催生的“互联网+”个性化消费(Veeck et al., 2016)。随着农业数字化转型深入,针对地方产业链的农业数字化发展模式(Tantalaki et al., 2019; Bhat et al., 2021)、影响因素(Richards,2018; Oueslati et al., 2019)以及动力机制(Zeng et al.,2021; Forney et al., 2022)等研究逐渐增多,并开始关注多种社会经济因素对农业数字化的综合促进作用。

在农业数字化的地区模式方面,已有研究显示,发达国家已形成3种典型模式:1)聚焦小尺度区域,以大数据信息为核心要素的精准农业模式,通过实时监测协助农业生产主体进行更优决策(Tapscott et al., 2008);2)聚焦数据共享,通过地方政企合作模式,引进企业投资,并联合研究机构等多类主体共建农业数据生态系统,降低数字技术成本(Cohendet et al., 2018;尹国伟,2020);3)拓宽网销渠道,构建以互联网平台为主要载体的订单农业模式,解决传统农业供产销信息不对称的问题,带动“以销定产”的个性化消费(Humphrey,2007; Lakhwani et al., 2019)。中国农业数字化则衍生出很多具有地方特色的发展模式,如通过数字普惠金融服务小微企业及农户(Leng, 2022)、通过“互联网+农村电子商务”促进农业全产业链信息流通(Zhang, 2019)、通过发展智慧农业推进三产融合(杨印生 等,2021)等。然而,上述模式往往仅适用于平原地区,对因生态脆弱导致技术人力成本更高的欠发达地区的探讨较少。

在农业数字化的影响因素和动力机制方面,首先,农业数字化的发展受到不同尺度的决策主体影响。宏观层面由国家政府出台政策提供顶层支持(Werner, 2021),并由消费者需求升级进行带动(Lewis, 2017);微观层面,新型农业经营主体和科技企业通过成本收益分析与决策确定其数字技术空间分布,助推区域农业数字化转型(Kamilaris et al., 2018; Rijswijk et al., 2019)。其次,不少学者从要素供给的角度,提出数字技术和服务为农业数字化转型提供动力(Walter et al., 2017; Zhao, 2019);市场对淘宝村、旅游村等已有主导产业、经济和基础设施发展完善的地区作用更直观(Wei, 2020);贫困地区、少数民族地区更加依赖政策制度或政府投资来发展农业数字化(Huang et al., 2020)等。此外,多数研究侧重分析单个特定因素的作用机制,对不同因素的相互影响缺乏深入探讨。陈国军等(2023)注意到制度推动与各驱动因素的综合作用,尤其是在新业态的龙头企业与地方合作博弈后,地方组织成为重要的链接,也成为制度因素发挥重要作用的关键和地方差异的根本。但是,如同多数研究,该研究基于发达地区的案例分析,对欠发达地区是否适用仍有待追踪和检验。

1.2 分析框架

借鉴Hayter等(2011)提出的经济地理学制度分析框架,即市场(M)、制度(I)、技术(T)3种因素互相关联、互相作用,对经济活动区位与空间产生影响。鉴于农业活动受地方自然环境(E)影响较大,且本研究的案例核心区地处青藏高原地区,因此扩充原框架内容,将自然环境作为农业数字化的区域第一性要素,与社会经济环境的3个重要组成部分——市场、技术与制度,构成EMIT 四维分析框架(图1)。

图1 理塘农业数字化空间形成的EMIT四维分析框架Fig.1 EMIT analysis framework of construction of Litang digital agricultural space

自然环境包括海拔、地貌、土质、气候等,是农业经济活动的基础条件。自然环境的先天约束或优势影响着特定农业经济活动的适宜性、技术经济成本及收益,并导致农业经济活动的空间结构与区位格局差异。

土地、劳动力、资本等构成要素市场,其数量规模与质量水平不仅影响农业经济活动的成本,还关系到农业数字化技术的施用。农产品市场的需求状况(如市场区位、需求规模、结构、竞争状况等)影响经济活动主体的技术选择、创新水平、区位与空间组织。高品味、挑剔且富有经验的消费群体对农产品的品质、新鲜度与安全性等都有严格要求,也会为生产商提供促进农产品质量提升及品种更新的重要信息,进而影响到农业经济活动各环节的数字化水平。新厂商通常选择差异化策略,进入竞争性较小的地方细分市场,避免与在位厂商的直接竞争。距离市场的远近,也会影响到经济主体对外销售的产品质量高低,通常高质量产品的运输距离更远。

制度包括正式制度(如法律、政策)和非正式制度(如文化习俗、惯例或价值观念),是构建经济活动的规范系统。政府组织和社会团体(如政府部门、行业协会、其他非政府组织等)既是各项农业数字化政策制定与执行机构,也为经济行为主体提供多种必要的基础设施、公共安全与其他服务。因而,制度与组织厚度(institutional and organiza‐tional thickness)被当作是地方环境的重要组成(MacLeod, 1997),尤其好的制度环境对产业集聚具有积极影响(Keeble et al., 1999)。

技术不仅指数字化技术,还包括生物技术及种植技术等,是地方农业及其数字化发展的重要动力。它既包含显性知识,又含有未经编码、通过“干中学”习得的经验类隐性知识。前者对经济活动区位的影响相对较小,后者通常具有集聚指向,更偏向于地理邻近。尤其在新技术开发与使用阶段,技术供应方(如大学和研发机构)与农业经济主体更需要在地理上靠近。

上述因素通过3 种机制,即嵌入、演化和差异化,影响地方数字化农业空间的形成。其中,嵌入描述的是经济主体融入当地社会网络、制度环境的过程;演化既包含路径依赖的惯性,又存在通过创新突破生成新路径的可能;差异化描述通过自然环境、市场、组织制度和技术的不同策略组合选择,形成独特的地方生产系统。

2 理塘濯桑农业产业链

2.1 研究区概况

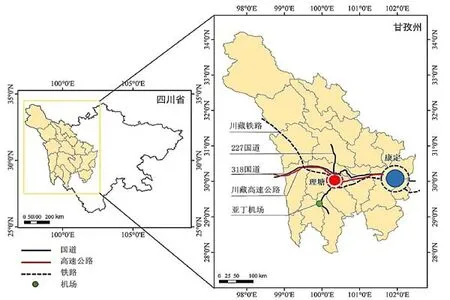

理塘县位于四川省甘孜藏族自治州西南部、青藏高原东南缘,是四川省国土面积第二大县,也是通往川、滇、藏等省区的重要交通枢纽(图2)。以理塘县为研究区,出于以下三方面的考虑。首先,当地海拔高(平均海拔4 300 m),气候寒冷,以丘状高原和山原地形为主,一般农作物难以生长,农业(尤其种植业)生产条件较平原地区差,长期以来农作物品种较单一。其次,理塘距离中心市场区较远,是中国典型的高高原民族聚集区。农户依靠采集虫草、畜养牦牛维持生计,农业机械化水平较低,农业数字化先天基础薄弱。第三,理塘现代农业经济蓬勃发展。近年来当地大力发展果蔬种植,打造出“极地果蔬”农产品品牌,农牧产品销往国内多地(藏地阳光网,2021)。2021 年,全县农作物播种面积达5 263 hm2,其中蔬菜播种面积达935 hm2,产量达67 572 t(理塘县人民政府,2022)。

图2 理塘交通区位Fig.2 Traffic location of Litang

现代农业园区在当地农业数字化进程中发挥着重要的示范作用,带动理塘成为中国西部农业数字化转型的典型地区。濯桑蔬菜现代农业园区(简称“濯桑农业园”)是四川省甘孜州首个现代生态农业园区,获得国家现代农业科技示范展示基地称号。园区由地方政府牵头建设,以产业富民带动全县脱贫为目标,位于理塘境内地势较缓的高原宽谷地区(海拔3 600 m),覆盖甲洼镇、濯桑乡、藏坝乡3个乡镇24个村1 668户7 588人。园区现有规模5 800 hm2,流转耕地400 hm2,是理塘县农牧业集聚区域和重要的农产品集中产出地,现已成功栽培小番茄、白萝卜、草莓、香菇等20余个品种,2018年仅白萝卜占四川省港澳直供量的70%。2020 年,园区开展(土专家、田秀才)“双培训”1.2万人次,培养农业专业合作社领办人300余人,新品种、新技术、新机具得到广泛运用,其中农业先进技术推广应用率达到90%以上。

笔者于2022年7月前往理塘县实地考察,收集与理塘县农业数字化发展有关的政策文件、规划文本、企业网站信息等多元文本资料数据;实地考察中对地方发改委、农林局等政府部门的4名主管干部进行半结构式访谈,并对2 家龙头企业共5 名负责人进行电话采访,问题涉及农业数字技术应用推广、动力与问题、数字化生产的空间组织、多主体合作机制等;后期采用文本分析,获取文字资料中隐含的意义,克服了小尺度区域统计数据缺漏的问题。

2.2 濯桑农业园的数字化产业链结构

濯桑农业园沿G227 国道分布,已初步形成上游机械化种殖与智能监测管控、中游数字化分级与物流信息追踪、下游“互联网+”多业态销售的全产业链农业数字化模式,由地方政府组织、龙头企业、农户等多类主体共同参与推进。根据不同生产手段,园区内可细分为北部以M公司片区为代表的设施大棚种植业和南部以K公司片区为代表的露天种植业两类农业数字化组织方式(图3),二者既有共通之处,又各具特点。

图3 濯桑农业园区空间布局Fig.3 Spatial distribution of Zhuosang Agricultural Park M

M 公司片区占地面积较小,以小番茄、食用菌、草莓等温度敏感的农作物为主。如图4蓝色路线所示,生产端全部采用智能冬暖大棚种植(平均每亩地共用1 个冬暖大棚),不便于农机耕作,采取人工种植配合智能温控系统的数字化生产模式。该数字技术从山东省引进,并由公司技术团队及农业科技人才中心改进研发出适宜高原气候的种植方案。在流通端,该片区通过自身冷链物流将农产品运送到成都市,再通过外包服务运送到更远的市场,全程配套物流信息监控。在消费端,M公司片区线下通过供应商中介将农产品间接供给盒马、伊藤洋华堂等国内一、二线城市的中高档商场或生鲜超市,暂不开设零售渠道与线上销售。线下消费端对生产端实现弱反馈,生产端可根据供应商中介的需求调整种植规模。

图4 濯桑农业园数字化产业链Fig.4 The digital industrial chain of Zhuosang Agricultural Park

K公司片区占地面积广阔,主要作物萝卜对低温并不敏感。如图4绿色路线所示,该片区采取露天种植,实现机械化播种与遥感监测全覆盖的数字化生产模式,以此构建农业大数据的作物模型和生产数据库,配套初级农产品加工流水线。在流通端,通过外包全程可溯源实时监控的普通运输及冷链运输服务,在目的地进行到岸检查,保证农产品质量。在消费端,K公司片区线下与盒马等中高档商场和生鲜超市长期签约合作,直供销售点;线上则通过供应商中介向美团等平台进行供货,并尝试通过电商网络平台完成品牌推广,以实现产销对接、以销优产的反馈,目前该反馈同样较弱。

除产业链核心环节外,濯桑农业园数字化转型过程中还搭建了2 个保障平台。由政府主导构建的园区建设保障服务平台负责管理土地归集流转、规划建设、资产管理等综合协调工作,确保农户的土地流转利益,同时降低企业投资风险。由龙头企业主导构建的产业发展创业平台(即双创中心)为当地合作社组织及农户贫困户提供代种代销的社会化服务,从吸纳农户学习数字技术和为农户提供外包服务两方面带动其参与数字化转型(中共甘孜州委网信办,2020)。

3 理塘濯桑农业数字化的动力机制

3.1 自然环境

自然环境既为当地龙头企业采取差异化策略、发展特色农产品提供独特的地理基础,又是这些企业需要依靠数字技术、摆脱环境约束的客观条件。相对于甘孜州其他地区,“理塘县土地资源相对较多,所以它有发展规模化现代农业的先天资源条件”(甘孜州发改委被访者);除此之外,高海拔气候、无污染的土壤、洁净的水源、充足的光照造就理塘生产有机天然错季节农产品的独特优势,正因此,“(虽然公司在甘孜多地均有设点,但是)理塘的农产品质量最佳”(M农业公司被访者)。另外,理塘处于高高原地区,当地农业自然生产条件脆弱、缺乏种植业传统,再加上距离发达地区市场较远,这些不利因素难以通过传统农业生产方式来克服,需要利用农业数字化技术及其生产组织予以解决。以数字化设施大棚的应用为例,“(因为)高原地区特别寒冷,而作物对温度尤其敏感,所以我们必须引入(数字化的)设施大棚和温控技术”(M农业公司被访者)。

3.2 技术

现代农业技术与数字化技术投入势必导致生产成本大幅增加,这是欠发达地区农业数字化的重要障碍之一。在此情形下,促成理塘农业数字化转型的原因有以下两方面。首先,独特而复杂的高高原环境增加了理塘直接引进农业技术的难度,且需要长期进行农业环境监测与技术优化,这成为当地发展现代农业的必要条件。“许多平原地区适用的设备机器在高原环境下不再适用,需要针对当地环境进行改装更新,更新后还需要教会技术工人和农户使用,因此探索适用于高原的数字技术需要更多成本。”(M农业公司被访者)为此,理塘利用地理邻近的便利性,“……与四川农业大学、四川省农业科学院等签订了校(院)县合作协议,高校和科研院所的创新团队研发试种各类蔬菜新品种达20 多个,解决了极地果蔬的生产加工制约瓶颈”(理塘县农牧农村和科技局被访者)。

其次,当地除青稞之外的种植业基础薄弱,农户的生产知识与技术积累少,技能培训时间长且成本较高,因此智能机械化作业既能有效克服熟练劳动力较少的现实困境,又能通过遥感监测等数字技术收集农业生产的实时、有效信息。此外,以农业龙头公司和电商平台企业为带动的现代农业生产需要进行全链条质量监控,一方面能满足食品安全生产的监管需要,另一方面可以为及时调整优化农业生产经营提供技术和数据支撑。以康呷村为例,在实地调查中得知,该村通过与阿里巴巴大数据平台合作,对消费者偏好进行精细分析,针对不同地区相继推出极地萝卜、夏季高山草莓、高原小番茄等多种高质量品种蔬菜瓜果。

3.3 市场

理塘农业数字化进程与龙头企业的规模化、品牌化生产与销售市场对外拓展并行,是基于目标市场需求及竞争格局的理性决策。具体而言,首先,理塘距离消费能力强的大城市较远,超出普通农产品的可运输距离边界。若采取差异化策略,提供高质量的特色农产品,既可以避免在目标市场同质低价竞争导致的赢利空间有限甚至亏损的不可持续状况——“我们必须面向中高端市场,如果投放普通市场会导致亏损”(M农业公司被访者),又可以有效降低单位产品的运输成本价格比,扩大特色农产品的可运输距离边界。为此,当地先后创建“极地果蔬”“天空牧场”等农特产品区域公共品牌,注册“理塘牦牛肉”地理标志,这些品牌在增加单个企业或农户的销售收入、保障高品质农产品的规模化生产以及降低农业数字化投入风险等方面具有积极作用。

其次,应用农业数字化技术能满足中高端市场消费群体对生产链各环节质量信息公开化、透明化的要求。以K农业公司为例,作为甘孜州首家供中国香港、澳门、台湾,东南亚的备案蔬菜基地,以及四川省直供香港试点蔬菜基地,企业采取全产业链数字化的主要动力之一正是“这些中高端市场的消费者注重绿色健康、食材品牌品质,要求追溯绿色有机食品来源,并要求公开生产过程或处理流程数据、检验检疫结果”(M公司被访者)。此外,快速发展的电子商务使农产品销售端数字化技术的普及应用成为必需,农业公司、农户与电商平台、新业态销售公司等广泛合作,进一步深化产业链上中下游的信息整合与全程监控。“随着(理塘县)高原上电子商务有限公司的成立及高原上电商平台的建立,理塘县多家商户入驻并自主运营,(平台)基本覆盖……所有特色农副产品,……网络直播活动为理塘打开远程中高端市场提供了成功范例。”(K农业公司被访者)

3.4 制度

影响理塘农业数字化的制度因素来自国家和地方2个层面。国家层面的数字化战略是推动地方数字化进程的宏观制度背景,援藏及扶贫政策通过技术、资金和人才等要素供给和市场准入等,降低农业数字化的成本,增加数字化农业的收益;而地方层面的数字化战略响应、空间规划与组织建设,则引导地方数字化资源与要素投入,通过空间优化配置与组织制度建设,将农户纳入农业数字化体系并使之有效组织起来。

3.4.1 促进农业数字化资源要素供给 理塘曾是藏区贫困县,属于国家对口支援西部经济落后地区的政策覆盖区域。目前对口支援理塘的地区包括广东省珠海市(自2014年)、浙江省杭州市钱塘区(自2021年)及四川省成都市金堂县(自2021年)。这些对口支援地区通过资金支持、技术供给、农产品市场开拓、人才派遣等方式,推进农业数字化的发展。如珠海市通过财政拨款与理塘共建冷链物流平台,并签订《高原生态农产品展销合作协议》,迅速提升农产品在粤港澳大湾区的知名度和市场销量(四川科技网,2019)。钱塘区利用电子商务产业优势帮其搭建新业态和数字平台,通过打造农特产品共享直播间,助推理塘特色农产品扩大销售市场。金堂县搭建农特产品供销与推广平台,并组织企业家专项学习交流,为当地培养一批专业化数字技术骨干。

3.4.2 增强数字化农业企业集聚效应 濯桑农业园由珠海市对口帮扶理塘县建立,通过招商引资引进并培育一批龙头生产企业。近年来在“数字理塘”的战略目标驱动下,园区成为农业数字化稀缺要素的集聚地。地方政府兴建并完善新一代信息技术基础设施,组织以M和K等为代表的龙头企业构建全数字化产业链,并通过这些龙头企业率先完成数字化转型,为散户和种养小区提供统一的收集、运输、加工、处理服务,并发挥示范作用,增强农业数字化生产网络的外部效应。目前园区内农业数字化集聚效应初步显现,已建成电商及双创综合性的孵化中心,其中农产品电商平台已入驻6家农特产品企业、10家大学生创新创业企业、7家物流企业以及1家援藏队电商扶贫店。

3.4.3 拓展农业数字化空间网络 作为在当地具有较高信任度的社会组织,党支部在龙头企业和农户之间发挥联系协调作用,并且使双方的交易成本最小化。具体而言,通过建立“龙头企业+党支部+农户”的社会化服务体系,党支部组织协调完成土地确权,助推土地从农户流转到龙头企业。此举一方面将更多的农户纳入农业数字化生产体系,另一方面扩大龙头企业的数字化生产规模,其结果使得地方农业数字化的空间网络规模和社会覆盖面不断扩大。濯桑农业园的数字化规模,正是“产业园区党支部结合各市场经营主体自身实际(需求)……,联合带动31 个合作社、200 名党员农户共同发展”(理塘县农牧农村和科技局被访者)。

如果说规模经济是摊薄农业数字化成本的原因之一,那么社会组织可有效降低农户经济收益的潜在风险,这是他们有意参与土地流转的一个重要驱动力。“公司与当地村落集体经济或者农业合作社进行合作,由后者提供土地和生产资料,公司则获得农产品并支付土地租金”(K 农业公司被访者),甚至村集体或农户还通过资金入股获得分红。此外,农户还有机会就地入园务工,接受技能培训,并获得工资收入。以濯桑乡康呷村为例,“该村集体与盒马合作,规模化种植高山草莓等蔬果,带动153 人,可获得土地流转、入股分红、参管培养、务工收入等多项收益,年均增收3.6万元”(理塘县农牧农村和科技局被访者)。

3.5 自然环境-市场-技术-制度的相互关系

综上,理塘距离发达城市较远的地理区位及高高原独特的农业生产条件是其农业数字化的自然基底,克服生产成本及空间摩擦的可行路径是增强农产品特色、提高其质量,以此扩大可运输距离,在客观上促使地方采取差异化策略、面向外部细分市场、利用生物与数字化技术创造新的演化路径。

数字化技术应用既满足细分市场中的消费者的信息需求,同时也将市场需求的适时变化反馈到生产端,有利于农业生产者的决策调整与优化。技术投入导致成本增加,可以通过进入中高端市场增加收入,并形成有效的激励反馈。龙头企业的数字化转型既是响应(嵌入)国家及地方农业数字化战略的结果,又对地方制度与生产组织的调整优化提出潜在要求,政府与龙头企业的协同行动共同推动农业数字化进程。此外,国家对口扶贫政策使地方通过外部支持获得技术、资金等稀缺资源与市场机会,为龙头企业、农户等地方生产主体有效降低数字化转型的风险与成本,并通过生产网络的外部效应,促进数字化要素资源的空间集聚。

总的来说,龙头公司、地方政府及其代理人是理塘农业数字化的重要行动者,他们在特定自然环境、市场、技术与制度等因素的综合作用下,推动地方农业的数字化转型。

4 结论与讨论

4.1 结论

本文以四川理塘濯桑农业园区为例,结合经济地理学的制度视角,构建自然环境-市场-制度-技术(EMIT)四维分析框架,讨论西部欠发达地区农业数字化模式及发展机制。与已有文献关注单个要素的影响作用不同,本文注重分析各要素的相互作用对地方农业数字化发展的综合影响,同时还讨论了政府、企业、地方组织和农户等活动主体之间的合作联系。综合案例分析结果,可以将理塘农业数字化的发展模式概括为3个特征:1)全链条数字化,即蔬果育种、种植、冷凝物流、产品销售等各环节均通过企业数据中心、地方数据管理平台及电商平台形成数据信息的闭环结构。2)多主体推动,即农业公司、零售商、政府部门及其代理人、社会组织等基于各自的利益目标,相互合作共同推动农业数字化基础设施建设、数据技术应用与管理、农业资源整合等方面的发展。3)区内外协同,即国家乡村振兴战略、对口扶贫政策、地方规划目标与行动方案的及时响应,对口援助单位与本地部门机构在经济利益与脱贫攻坚双重目标方面的协同,县内外农业公司-社会组织-平台机构-农户等利益相关者之间的关系协同。

濯桑农业数字化案例表明,在西部高高原欠发达县域地区,数字化技术已渗透到地方产业链中的诸多环节,尽管其地理覆盖范围小,且处于发展初期,但在促进地方产业经济增长、增加居民收入等方面已显示其积极影响和重要作用。究其原因,这背后透露自然环境、市场、技术与制度四要素的推动力量及其相互作用机制。具体有4点结论。

1)高高原地区的自然环境是理塘农业数字化的基础。其既曾导致地方在种植业知识和传统上的匮乏,又为当前生产具有高原特色的农产品提供了独特的地理基础,并促成依靠数字技术、摆脱环境约束的现代农业发展路径。

2)相对于市场和技术,欠发达地区的地方制度与组织因素的作用更重要。这与部分发达地区的案例结果(陈国军 等,2023)相同。在本案例中,中央及各级地方政府的对口扶贫政策为龙头企业创新活动创造了重要的市场机会与要素供给,龙头企业较高的创新效率则与其所“嵌入”的地方制度设计与社会组织体系密不可分,体现地方制度创新和组织适应的能力,这也是其对国家与地方政府力促发展数字农业的制度响应。

3)具有企业家精神的龙头企业和政府代理公司是重要的行动者和创新主体,其目标市场选择及数字技术应用体现的差异化市场策略,是促成地方传统农业转型升级的原动力,暗示着数字经济存在地方差异或地方模式的可能性。

4)欠发达地区由于内部农业基础较差,技术、资本和人力等高级要素缺乏,农业数字化转型显示着外部支持的不可或缺性。如何将其转变为持续的内在动力,本地企业家人才资源以及农户的人力资本增长,将是关键之所在。

4.2 讨论

理塘濯桑案例对中国其他欠发达地区农业数字化发展有3点启示。1)科学辩证地评价分析地方自然环境的约束条件与优势特点,并注重发挥经济技术与制度因素的能动作用,是建立适合地方情境的农业数字化发展模式之关键。2)构造外部合作通道与激活内部成长基因结合并举,以突破数字化创新路径的资源瓶颈与动力缺陷。以人力资本为例,引进高素质人力资本能在短期内有效应对人才和技术匮乏的困境,但仍不能作为长久之计;利用龙头企业的人才与技术优势,构建产学研一体的农业数字化职业技术人才培养体系,可能会让当地农民获得更持续发展的机会。3)建立政企协同、适应农业数字化需求的地方制度创新机制,促进数字化龙头企业、农户、技术部门、社会组织及各级政府机构的联系与合作,探索多种共赢机制与模式,为农业数字化提供不断改进的政策环境和制度支持。

濯桑农业园数字化仍存在有待深入讨论的问题。首先,理塘农田基础设施仍比较落后,高标准农田比例较低,不利于机械化操作。濯桑的数字化实践是否能作为一种成功案例,在本地其他地区广泛推广,尚需慎重考究,不宜冒进。其次,当地农业基础薄弱,数字化进程主要依赖外来投资和外部组织的帮扶,是否具有可持续的发展能力,仍有待跟踪研究。第三,当地人力资本积累不足,农业数字化对本地农户的培训成本周期长、见效慢,容易导致培训动力不足,结果是否会继续扩大当地农民与外地技能工人之间的“数字鸿沟”,这个问题更值得关注。

致谢:特别感谢甘孜州政府、康定市自然资源局、康定市发展与改革委员会、理塘县农牧农村科技局、以及农业企业在实地考察中提供的大力支持。