基于超越对数生产函数的农业生产弹性研究

2023-05-09卢东宁思旭

卢东宁,思旭

(延安大学经济与管理学院,陕西 延安 716000)

2022 年习近平总书记在延安市、安阳市考察时强调,中国实现全面社会主义现代化最艰巨繁重的任务仍然在农村。必须全面贯彻党的二十大精神,坚持优先发展农业农村,发扬延安精神与红旗渠精神,全面推进乡村振兴任务,继续为实现农业农村现代化不懈奋斗。科学技术是推动发展的第一动力,在农业发展中各要素的配置也影响着农业技术的进步与农业高质量发展的进程。中国农业生产力的提高主要取决于生产要素投入的增加以及农业生产率的提高,资源禀赋的制约要求中国以农业生产率的提高为主要源泉[1]。因此对于农业生产弹性以及农业各要素配置的详细研究将对中国实现农业现代化有着重要的意义。

21 世纪以来,随着中国城镇化加快,农业生产的要素禀赋发生根本性变化,粗放式农业经济逐步向集约式经济转变,同时推动着农业技术和机械化的广泛使用,也促使农业生产率持续提高以及农业生产要素重新配置、相对价格和替代关系发生显著变化。中国农业生产中要素相对价格导致的技术变化和替代效应会在多大程度上被其他要素替代[2],且这种替代效应在农业生产的未来经济发展中带来多大程度的影响,鉴于对这些问题的思考,本研究利用2002—2021 年中国农业生产时间序列数据,运用超越对数生产函数和岭估计法,考察中国农业生产要素的禀赋变化和替代弹性。

1 文献综述

在学术界,中国农业生产研究受到研究者的广泛关注。中国农业生产状况受到多方面的影响,首当其冲的是中国改革开放之后家庭联产承包责任制的制度原因,与计划经济时期的农业生产相比,Mcmillan等[3]、Fan[4]和Lin[5]普遍认为改革开放之后中国农业生产率有极大的提高。众多学者从不同的角度分析了中国农业生产率,其中,陈卫平[6]、李谷成[7]利用早期中国农业生产数据并构建非参数莫兰指数方法对农业全要素生产率进行测算分析,认为技术进步对生产率的贡献较大。此后,学者们基于以前的研究,对不同时期的农业生产率进行了分解研究,发现中国农业全要素生产率整体上呈增长趋势[8-11]。但农业在经济新常态下依然受到要素禀赋变化、要素相对价格变化等一系列因素的影响[12]。随着中国农业逐步向现代化发展,农业生产也面临着资源环境与农业增长协调的问题[1]、机械化对劳动力替代和生产能力的影响[13,14]、土地经营规模的适度以及农业增长路径的变化等问题[15-17]。在农业生产替代弹性相关问题研究中,吴丽丽等[18]利用超越对数成本函数和影子替代弹性估计法对中国粮食生产的要素替代弹性进行分析,发现机械化、农业劳动力和化肥三者之间均有替代作用。尹朝静等[19]利用VES 生产函数对中国农业生产替代关系进行测算,认为农业资本对劳动的替代弹性大于1 且具有地域差异情况。在引入人力资本因素后,李志俊[20]发现农业技术变迁转向物质资本密集型。但是由于不同模型导出的替代弹性不同,研究者对劳动的机械化替代弹性问题也存在不同的见解[21-23]。

中国农业生产状况的研究主要集中于农业全要素生产率和农业要素资本-劳动替代关系的测度上,研究结论主要依托于不同函数模型的设定和假设。实际情况下生产函数应该是反映现实中要素投入和产出的技术关系,但是有些文献中使用柯布道格拉斯生产函数模型,假设规模报酬不变且要素的替代弹性为1[24],明显偏离现实情况。此外,在李志俊[20]的研究中也是选用超越对数模型,分析人力资本对农业各投入要素间替代弹性的影响效果以及对中国农业技术进步的推动作用,但是在研究中使用时间跨度为1978—2010 年的数据,并且未对各要素的产出弹性以及技术进步差异进行逐一分析。

2 研究设计

2.1 理论模型设定

超越对数生产函数模型是一般性的变替代生产函数模型,在20 世纪70 年代由L.Christensen、D.Jorgenson 和Lau 提出之后,因其易估计、包容性和线性模式,且此模型可以利用交互项来估算要素之间的替代弹性,所以被广泛应用。本研究通过借鉴已有文献中影响中国农业经济增长的主要要素选取了农业生产中的劳动力要素投入(L)、农业机械化要素投入(M)、化肥投入(F)、土地要素投入(N),并考虑技术变化对要素投入的影响作用,比对了不同要素的技术进步差异,分析了不同要素的技术导向作用。建立四要素超越生产函数模型,公式如下:

式中,α0表示未在模型中考虑的投入要素,例如制度等;Xi、Xj表示各投入要素量;αi、βij为所决定的参数值。其中要素的投入产出弹性计算公式为:

例如劳动力要素的投入产出弹性为:

2.2 要素替代弹性

要素替代弹性是生产中投入要素与产出间技术关系的重要特征,其含义为一种投入要素稀缺性变化的情况下,其他几种投入要素与这种要素之间替代率的变化。经济学中将要素替代弹性定义为要素之间比例的变化率与边际替代率的变化率之比,公式表示为:

机械化对土地投入的替代弹性为:

机械化对化肥投入的替代弹性为:

化肥要素对劳动力投入的替代弹性为:

化肥要素对土地投入的替代弹性为:

2.3 变量选取与数据来源

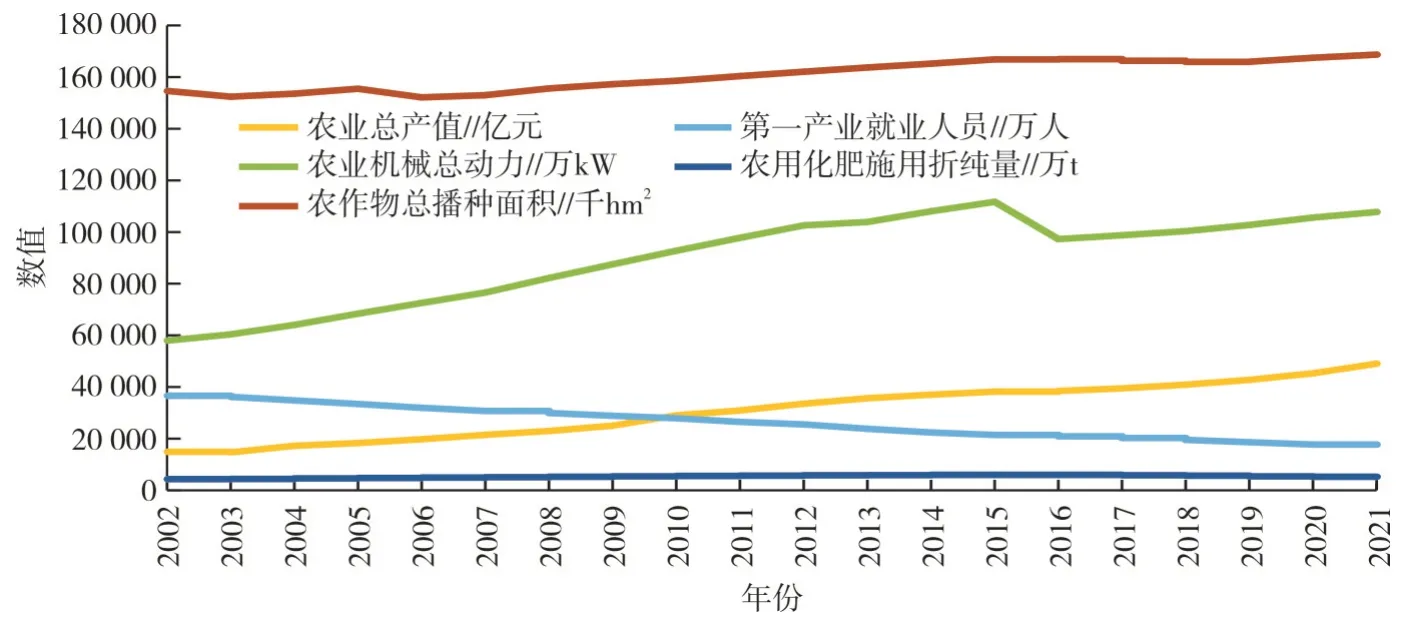

本研究设置农业生产投入要素主要有农业劳动力人数、农用机械化动力、农用化肥量以及农业土地投入[25,26]。各数据的时间跨度为2002—2021年,其中农业生产总值选取中国统计年鉴中各年度的农业生产总值实际值,之后利用居民消费指数并以2002年为基期消除通货膨胀因素;其他数据变量借鉴张浩等[25]的要素选取数据方法,农业劳动力人数以中国第一产业就业人数为准;农用机械投入、农用化肥投入和农业土地投入分别利用农用机械总动力、农用化肥施用折纯量和农作物总播种面积来表示。以上数据均来自《中国统计年鉴》。

3 结果与分析

3.1 农业要素禀赋变化分析

首先对中国农业生产各要素的投入量进行描述性分析。从数据的描述性统计结果(表1)和各年度农业生产要素投入变化(图1)可以发现,中国农业总产值表现为历年递增的状态,从2002 年的14 693.80 亿元提升到2021年的49 025.81亿元,说明中国农业生产在近20 年来持续增长,有着巨大的潜力。而中国的第一产业就业人数恰恰相反,由2002 年的36 640 万人降到2021 年的17 072 万人,农业生产中劳动力投入迅速降低固然有许多社会和政策的影响,但同时农业劳动力投入的下降与农业生产总值的上升表明各生产要素之间必然有着相互替代的作用。农业机械总动力在近20 年有着持续的增长,农作物总播种面积在一直增长,与此同时近20 年化肥施用的波动较小,基本保持稳定。

图1 农业生产要素投入

表1 描述性统计

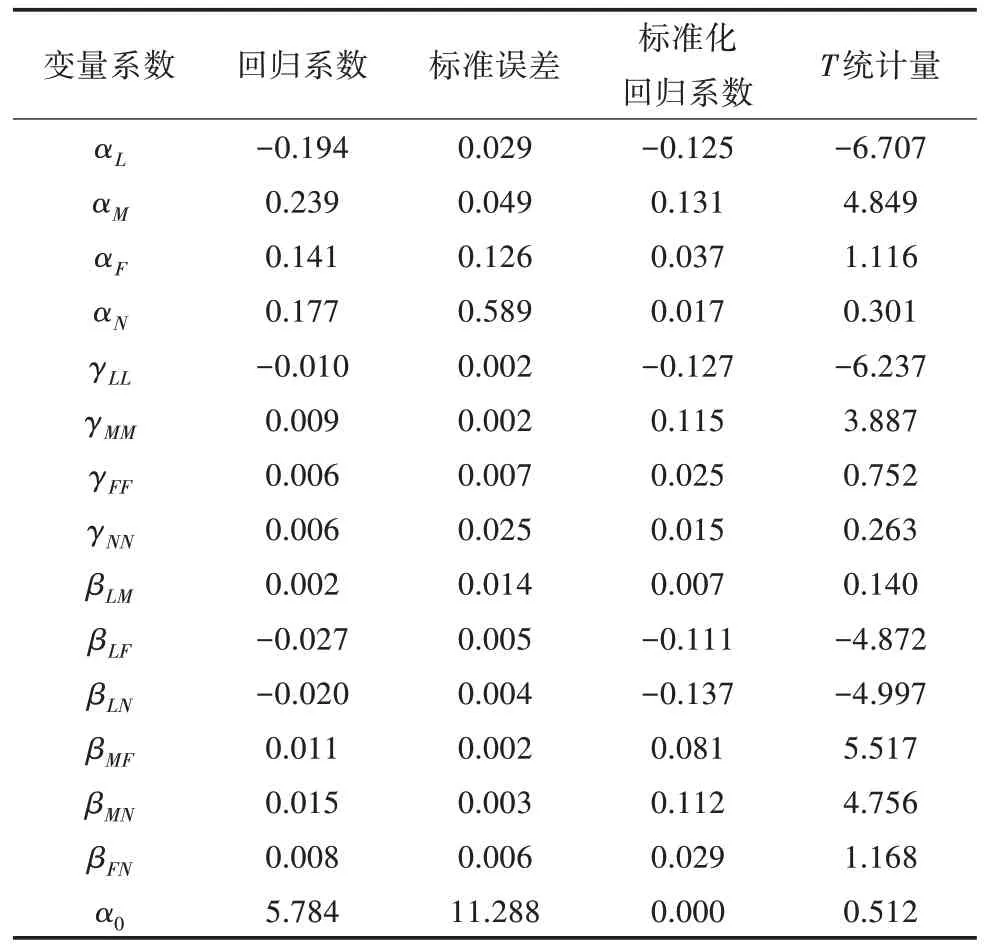

3.2 岭回归估计分析

由于基于实际生产活动中投入要素之间相互替代关系的假定,传统的生产函数对于现实问题的解释力较弱,通过以往文献中对农业生产的研究发现文中各解释变量均对农业产值产生影响,经过残差序列图分析发现各变量对数化后序列自相关较弱,符合时间序列分析前提。在改进以往对农业生产的局限分析下,采用包容性强的超越对数生产函数来对中国农业生产进行拟合和解释。但超越对数生产函数模型拥有较多的解释变量并且解释变量之间存在多重共线性问题,致使参数估计量的方差增大,使模型利用传统的最小二乘估计得到的估计值产生偏误,因此,本研究利用20 世纪70 年代发展的岭回归方法在对估计量损失无偏性的基础上来减少参数估计值的方差,进而减少模型的多重共线性。岭回归的思想方法是寻找一个k值构建主对角矩阵kI使参数估计量为:(X′X+kI)-1X′Y,当k=0时,参数估计量为最小二乘法估计下的无偏估计量;当k≠0时,参数估计量为岭回归估计得到的估计量。因此,岭回归的主要任务是寻找一个适当的k值,使各参数最终得到的估计量稳定。利用数据作出岭迹图,进而对k值进行选取,得到k=0.08 时参数估计相对稳定并消除了大部分多重共线问题。如表2 所示,经过岭回归之后的函数估计结果绝大部分均通过了显著性水平检验,调整后的R2和F统计量等均在理想范围中,说明中国农业生产模型较符合超越对数生产函数模型的假设前提,岭回归估计后的多重共线问题得到了有效的解决。

本研究中岭回归系数代表每增加一个单位的农业投入要素对农业总产值的影响作用。通过对表2的估计结果来看,21 世纪以来中国劳动力要素投入对农业总产值的影响呈负向影响,这与众多研究农业生产率的结果相似[27-31],意味着近20 年以来中国农业劳动力存在着生产人员的素质下降以及老龄化等问题。从交叉项结果来看,农业劳动力与农业机械动力的回归系数较小且不显著、劳动力与化肥、劳动力与土地的交叉项均为负数,说明中国整体上农业劳动力与农业机械等现代化农业技术的匹配度较差。土地投入对农业生产值的效果整体表现为不显著,而农业机械和化肥对农业生产总值的贡献较大。土地与化肥、土地与农业机械的交叉项均为正数,说明中国整体上的土地规模化和集约化在近20 年有所提升。

表2 岭回归估计结果

3.3 要素产出弹性分析

要素的产出弹性是描述一段时间里要素投入在生产中的利用率或贡献率,即当所有其他投入要素保持不变时,一种投入要素的既定百分比变动所引起的产量的百分比变动。通过式(2)对本研究农业生产投入四要素逐年的产出弹性进行计算,得出结果如表3 所示。对20 年中国农业生产的要素产出弹性结果进行分析,发现4 种投入要素的产出弹性只有劳动力的弹出弹性为负值,表明劳动力要素投入的增加不仅不会增加农业产出,反而会减少农业产出,说明农业生产存在剩余劳动力、从业人员老龄化以及劳动力素质不足等问题,并且由于要素的边际收益递减规律最终导致劳动的产出弹性为负,这与岭回归中劳动力要素系数为负数的结果相对应。劳动力投入的产出弹性整体均值为-0.846 639,说明中国农业生产人员在近20 年中对农业生产总值的产出贡献率处于低水平的状态。但是劳动力投入的产出弹性从2002 年的-0.846 21 至2021 年的-0.840 87 来看有着不少的提升,说明中国近20 年来相关政策逐渐开始重视劳动力的提升,并且可以明显地看出在2012 年之后农业劳动力投入的产出弹性在迅速上升,也代表着新时代对于农业劳动力的重视程度在不断的加深。

表3 生产要素产出弹性

除劳动力外的投入要素的产出弹性均为正,并且最大的是机械,其次是土地,最后是化肥。由此可以看出机械投入在近20 年来为农业发展做出了巨大的贡献,并且在近20 年中农业机械的产出弹性整体高于化肥的产出弹性,说明20 年中农业机械在农业增值中占据了主导地位。而相对来说化肥对于土地是一种辅助的作用,并且土地投入与化肥投入的产出弹性也在近20 年有着持续的提升,化肥投入的生产弹性从2002 年的0.172 91 提升至2021 年的0.200 60,土地投入的生产弹性从2002 年的0.340 35提升至2021 年的0.365 59,代表中国农业在土地利用与化肥技术方面也有着持续的进步,如中国有效灌溉面积在持续地增长、化肥技术也在不断地提升,包括现在经常提到的有机无机化肥、微生物农药等。

3.4 要素替代弹性分析

替代弹性表示两种要素之间相互替代的关系,在现实的生产活动中总存在生产要素之间互相替代的关系,农业生产替代关系的变化也可以一定程度上说明中国农业生产的转变方向和农业现代化进程。各要素之间的替代弹性关系如图2 所示,通过计算得出各年份的要素替代弹性如表4 所示。

经济学中当两种商品之间替代弹性大于1时,意味着其中一种商品价格上升,则这种商品相应的支出就会减少,此时该商品容易被另一种商品替代。两种商品替代弹性小于1时,一种商品价格上升,相应的支出也会上升,表明该商品难以被另一种商品替代。由图2 和表4 可以看出,农业生产要素的替代弹性只有机械化对土地投入的替代弹性小于1,其他均大于1,说明中国农业生产要素之间的相互替代影响显著,机械投入主要代替劳动力生产要素,化肥投入主要代替土地要素。并且机械的投入价值大于劳动力投入的价值,也符合上述生产弹性的数据体现,因此中国需要进一步提升劳动力素质使机械投入与劳动力的替代弹性指数趋向于1,同时也不可忽视机械投入对劳动的替代弹性大于1 的替代作用,继续推动中国农业走向农业现代化发展的趋势。化肥投入对土地的替代弹性也大于1,代表化肥投入的价值相对大于土地投入要素的价值,这样的替代作用促使中国对化肥技术转型升级等方案的实施。但是也不可忽视土地投入要素的进一步发展,应该进一步扩充中国的有效灌溉面积以及土地利用率,使化肥与土地投入要素的替代弹性继续趋向1发展。各方面投入要素互相之间的替代弹性向1 趋近,这样才能带来中国农业的稳步均衡发展。从农业机械对农业劳动力的替代弹性年度趋势来看,总体趋于平稳并有缓慢地提升,农业机械对农业劳动力的替代作用十分显著,有着长期增长趋势,但其增长过程相对较慢,表明中国农业机械化的发展需要相对应的高素质农业专业技术人员进行匹配。

图2 各生产要素的替代关系

表4 生产要素替代弹性

3.5 投入要素的技术差异分析

在中国农业经济总值的增长过程中,由于投入要素价格变化资源禀赋的稀缺性差异,进而对农业要素之间的生产率造成不同的影响,表现为非均等化的趋势,最终对农业技术进步产生差异性的导向作用。通过测算中国投入要素对农业生产总值的直接弹性系数之和(∑αi≠1)以及交叉作用弹性系数之和(2γii+∑βij≠0)后发现,农业技术进步整体表现为非希克斯中性结果。因此,根据对要素技术进步差异的分析,利用上述结果构建投入要素之间技术进步差异公式为:

通过上述公式计算历年农业技术进步的要素相对偏向结果,同时分析现阶段中国农业生产的增长路径,结果如表5 所示。

表5 生产要素相对技术进步差异

在生产要素相对技术差异研究中,当两要素技术进步差异Dij大于0时,说明要素的技术进步率i强于j,等于0 时即说明要素的技术进步率i等于j,小于0 时说明要素的技术进步率i小于j。分析上述结果,发现农业机械化相对于劳动力、化肥投入相对于劳动力以及化肥投入相对于土地的技术进步差异结果均为正值,表明过去20 年农业技术的发展更加偏好于机械化和化肥技术的进步。分析机械化对劳动力的技术差异结果,发现2016 年之前农业机械化相对于农业劳动力的技术进步均在下降并且浮动较大,于2017 年后趋向于稳定波动变弱,说明中国在过去20 年中对农业劳动人员的素质提升及农业团体的扶持贡献了巨大的作用。从结果来看,化肥相对于劳动力和土地的技术差异均十分显著且历年趋势中化肥相对于土地的技术进步差异趋于0 的趋势更加平缓,说明化肥对中国农业生产率和土地的产出率都有着重要的作用。从机械化和劳动力相对于土地技术进步差异结果来看,两者均为负数,说明中国近年来对土地的技术偏向投入较大,土地改革的成效显著,并且中国土地技术的改良余地仍然巨大。而农业机械化相对于化肥的技术进步差异为负数,说明化肥的技术进步快于农业机械化。农业生产要素的相对技术进步差异结果表明中国农业增长主要是劳动节约性技术。同时,农业资源禀赋的差异和变化要求提高要素的利用效率,驱使各要素之间的技术进步差异缩小,呈均等化的趋势。从上述农业生产要素相对技术进步差异的结果来看,中国农业投入存在明显的技术进步偏向的问题,而且历年变化趋势显著,在此阶段农业生产要素禀赋变化已导致农业产生诱致性技术变迁,这样不均衡的发展趋势应得到重视。

4 小结与建议

通过对中国整体农业生产要素投入在现阶段产出、替代和技术变化等问题的思考,本研究在对以往研究成果的整理总结上,利用2002—2021 年中国农业生产总值、劳动力投入、农业机械化投入、化肥投入和土地投入时间序列数据,构建超越对数生产函数模型,并通过岭回归方法对模型参数进行估计,最后利用估计结果对农业要素的产出弹性、替代弹性和技术相对变化进行计算,并分析了其动态特征。结果表明,近20 年农业机械和化肥对中国的农业发展做出了巨大的贡献,相反劳动力投入对农业总产值为负向影响,土地投入对农业产值的效果整体表现虽为正值但不显著,这一关系在生产要素的产出弹性结果中也有充分体现。在产出弹性数据中可以看出,因为土地投入(农业总播种面积)持续增长,并且中国的有效灌溉面积也随着技术以及重视程度不断地增长,因此土地投入的产出弹性虽小于机械与化肥的投入,但是却一直在增长。劳动力的产出弹性为负值,表明中国农业发展存在着劳动力要素投入动力不足或农业劳动力流失的问题。

从农业要素替代弹性分析发现中国农业要素之间的替代作用明显,近20 年的数据显示农业机械化要素投入主要替代农业劳动力要素投入,而化肥投入主要替代土地要素的投入,也代表着当前的机械要素以及化肥投入的相对价值大于农业劳动力以及土地要素的价值。替代弹性的趋势也表明了这些年中国农业发展的现代化以及化肥的转型升级进程。化肥对劳动力以及土地投入的替代弹性趋势在2015 年变动的原因是农业三项补贴政策以及关于化肥的转型升级等方案的实施对2002—2021 年后阶段化肥对土地和劳动力的替代弹性产生了影响。对农业生产技术相对变化的结果分析来看,中国更加偏向于劳动节约型技术变化,农业机械化、化肥和土地技术进步均快于农业从业者,而且农业要素之间技术变化的年度趋势呈缩小趋势,逐渐均等化。基于以上结论,本研究对中国农业生产提出如下建议。

1)在农业从业人员流出的现代化进程中提升人力资本,现阶段农业需要提升劳动力素质的同时提升匹配的偏态性技术,应对农业从业人员和团体提供相应的技术辅助、教育和技能培训,发展高素质农民。增加农业产业链的创新以此提升农业就业机会,发展新型农业模式、调整农业产业结构。同时增加粮食种植面积,提高耕地利用率,继续扩大中国农业有效灌溉面积。以此来提升劳动力与土地对农业总产值的贡献,使各要素投入达到均衡促进中国农业发展长期稳定增长。努力加强农业制度创新,因地制宜地根据不同地区的组成特色设置不同要素分配进而实现不同地区的空间匹配,提高匹配效率,优化配置方式。

2)进一步提高机械化水平以及优化化肥施用方式,改进肥料的高效性,提高施肥作用的有效性以及尽可能地发展绿色化肥,对土地和肥料进行科学搭配,减少盲目行为,因为使用机械化投入与化肥投入来代替劳动力投入依然是未来中国农业发展的主要方式。另外,提升农业人员的科学施肥意识,推广设备,实现土地有机与无机肥料的有效结合,对不同地区、不同土地的施肥情况进行具体分析具体发展。

3)继续推行对农业土地流转的改革措施,减小机械化以及劳动力相对于土地投入要素的进步差异,现代化的农业技术需要给予农业生产者适当规模化的土地,而部分地区土地细碎化现象依旧十分普遍,加速推进土地的集约化和规模化以提升农业生产率和农业技术的应用,以此避免中国农业技术成为偏向性发展以及出现农业“资本深化”的情况。

4)加强政府主导以及政策支持,充分调动农业从业人员的积极性,构建和推进农业现代化生产新模式,实现农业生产市场合作的长效机制,构建农业生产相关产业协调发展链,提升农业从业者的利益,吸引优秀劳动力,实现农业现代化的平稳转变和乡村振兴。