无缝隙急救护理模式在急性缺血性卒中患者中的应用价值

2023-05-09曹素雅

曹素雅

(江苏省海安市人民医院神经外科 海安 226600)

急性缺血性脑卒中(AIS)是由于脑供血不足、颈动脉和/或椎动脉系统等供血动脉狭窄导致的脑组织坏死,是临床常见的脑卒中类型。AIS 治疗关键是在出现不可逆性的神经细胞损伤前迅速且安全地恢复血供,及时抢救缺血半暗带[1]。近年来越来越多的研究发现血管内支架置入术具有血管再狭窄发生率低、再通率高等优点,其在AIS 治疗中越来越受到医生和患者的青睐[2]。AIS 治疗中缺血脑组织的血供恢复与治疗时间密切相关,研究表明患者开始治疗的时间越早,预期治疗获益就越大;因此,缩短患者从发病到就诊的时间,对于提高救治成功率,加速并改善患者的神经功能方面恢复及预后意义重大[3]。无缝隙急救护理模式以流程管理理论为基础,通过区域化协同管理和各种流程技术将AIS 救治的关键环节融合形成一条畅通的服务链,对患者开启绿色通道,大大提高了对患者的抢救效率[4]。本研究旨在探讨无缝隙急救护理在AIS 颅内血管支架置入术患者中的应用效果及其对中国卒中量表评分(CSS)和美国国立卫生院脑卒中量表评分(NIHSS)的影响。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取医院2020 年9 月至2022 年2月期间收治的AIS 患者116 例为研究对象,随机分为研究组和对照组,各58 例。研究组男42 例,女16例;平均年龄(61.94±16.77)岁;病程 4.2~13.5 h,平均病程(8.21±2.33)h;基底节区梗死 44 例,延髓梗死8 例,脑桥梗死4 例,中脑梗死2 例。对照组男38例,女20 例;平均年龄(64.31±13.36)岁;病程4.5~13.3 h,平均病程(8.11±2.17)h;基底节区梗死42 例,延髓梗死9 例,脑桥梗死5 例,中脑梗死2例。两组患者一般资料均衡可比(P>0.05)。纳入标准:(1)年龄 18~80 岁;(2)符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[5]中AIS 的诊断标准,通过颅脑CT 或 MRI 检查并确诊;(3)CT 未发现颅内出血或者低密度阴影;(4)NIHSS 评分在 4 分以上;(5)有接受颅内血管支架置入术的指征;(6)前循环的大血管闭塞从发病到来院治疗时长<6 h,后循环大血管闭塞从发病到来院治疗时长<24 h。排除标准:(1)过去存在颅内出血的情况;(2)有严重糖尿病史;(3)卒中发病时间不明确;(4)近3 个月有脑梗死、心肌梗死以及严重心绞痛或心律失常;(5)从发病到就诊时间超过24 h;(6)合并重要器官功能衰竭;(7)患有出血倾向性疾病;(8)血小板计数(PLT)<100×109/L;(9)合并精神功能障碍;(10)妊娠或哺乳期。患者和家属均知情同意,并经医院医学伦理委员会批准(批准文号:20200811)。

1.2 研究方法

1.2.1 手术方法 所有患者实施颅内血管支架置入术。术前6 h 禁水禁食,术前2 h 尼莫地平注射液(国药准字J20100002)3 ml/h 静脉泵入。在局麻条件下穿刺右侧股动脉,置入6F 以及8F 动脉鞘,全身肝素化。分别实施双侧颈总动脉、主动脉弓以及椎动脉造影,熟悉全脑的血管和椎动脉具体情况。选择合适病变区域的球囊以及对应的支架,然后将引导导管置入病变区域下方5 cm 处,先实施球囊扩张,再将支架置入。支架释放之后通过造影确定支架已良好张开,间断使用0.9%肝素氯化钠仔细冲洗导管。手术完成后将导管等相关的设备撤出,局部加压包扎,给予颅脑CT 平扫,排除颅内出血;术后5 h 拔出动脉鞘。术后3 d 皮下注射低分子量肝素钙注射液(国药准字 H20010300)0.3 ml,1 次 /d。口服阿司匹林肠溶片(国药准字 H20065051)300 mg,1 次 /d,硫酸氢氯吡格雷片(国药准字 H20123115)75 mg,1 次 /d,共半年时间;之后改为口服阿司匹林肠溶片100 mg,1 次 /d,长期服用。

1.2.2 急救护理干预方法 对照组采取常规急救护理模式:院前急救采用随车准备急救及护士轮流值班方式,根据班次来安排急诊班,常规接听“120”,记录患者详细地址、发病时间、发病情况等信息,医生和护士1 h 左右的时间将患者接回急诊科。研究组采用无缝隙急救护理:(1)成立包含急诊、神经外科、神经内科、影像科、手术麻醉科、介入室等科室组成的卒中团队,整合资源优势。根据最新的循证指南对卒中护理团队开展培训,1 次/月,内容包括AIS 患者准确识别、转运前风险评估、急救技能、颅内血管支架置入术方法、药物配置和使用等,建立标准化的卒中处理操作流程,强化救治“时间窗”的重要性,明确各环节医护人员的职责。(2)建立通讯中心,接听“120”电话,协调相关工作,快速反应,记录患者信息后 4 min 内快速出车。(3) 应用急救医疗系统(EMS),完善急救体系。(4)院内急救:院内急救护理小组根据急救数据实时记录院内急救护理过程。从接到电话起5 min 内由护士整理好床位,根据病情准备好检查、抢救、转送病房等措施;患者入院后进行心电监护、呼吸循环支持、检查、术前准备、转送等,对患者进行抢救,做好抢救记录、生命体征监护和评估,由呼吸支持小组进行患者的通气支持、气道管理等,循环支持小组给予静脉通路建立、维持循环用药等,联络小组则具体负责与家属的沟通和不同科室的联络等。(5)院内转送:进行床旁X 线、B 超等检查,及时通知辅助检查。同时开展检查和专科会诊工作,及时将患者转入ICU 病房,使不同科室间转诊减少。医护人员应该携带急救药品和简易抢救器械。护理人员填写危重患者护理记录单、绿色通道登记表、转运登记表等。(6)完善急救会诊病例表格书写的记录方式。

1.3 观察指标 (1)根据《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[5]推荐确定治疗不同环节的时间,分为入院到就诊医生到位的时长(DTP)、入院到脑卒中小组接诊的时长(DTT)、入院到CT 检查的时长(DTI)、入院到出检测报告的时长(DTL)。(2)收集记录穿刺时间、穿刺成功率、鞘管置入病变动脉区域的具体时间、闭塞血管再通率、手术时间以及住院时间。(3)记录急救护理期间发生的并发症情况,采用改良的Rankin 量表对颅内血管支架置入术后7 d的患者评分并作出预后评估,评分为0~1 分视为预后良好,评分为2~6 分则为预后不良。(4)神经功能评价:采用CSS 和NIHSS 分别于颅内血管支架置入术前和颅内血管支架置入术后7 d 对患者进行神经功能缺损程度评分。CSS 和NIHSS 量表的评分越高,说明患者的神经功能缺损程度越严重。(5)采用自制满意度调查表进行评分(包括护理态度、护理技术、健康教育、术后康复护理、关爱沟通,共5 个方面),各项采用5 级计分法,1 分表示非常不满意,5分表示非常满意,分值越高表示满意度越高。

1.4 统计学方法 采用SPSS23.0 软件对本研究全部数据资料实施相应分析。计量资料以()表示,组间采用独立样本t检验,组内采用配对样本t检验;计数资料以%表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组颅内血管支架置入术流程各环节时间比较 与对照组相比,研究组治疗整个流程各环节时间均明显缩短(P<0.05)。见表1。

表1 两组颅内血管支架置入术流程各环节时间比较(min,)

表1 两组颅内血管支架置入术流程各环节时间比较(min,)

组别 n DTP DTT DTI DTL 入院后治疗时间对照组研究组58 58 t P 15.31±5.11 2.25±0.63 19.318 0.000 25.82±6.24 10.09±2.57 17.751 0.000 50.93±5.94 33.75±3.22 19.365 0.000 92.62±4.47 58.54±2.66 49.897 0.000 118.41±19.82 67.68±8.09 18.047 0.000

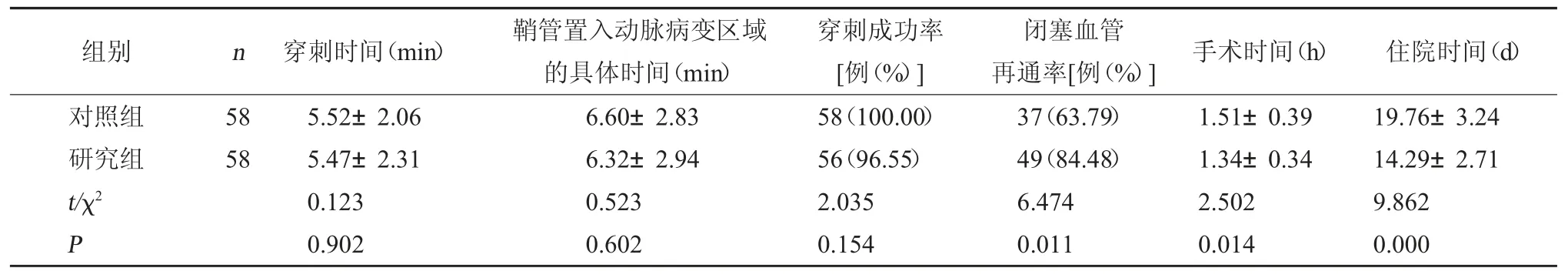

2.2 两组颅内血管支架置入术及其疗效比较 与对照组相比,研究组的闭塞血管再通率明显升高,而手术时间和住院时间均明显缩短,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组颅内血管支架置入术情况及疗效比较()

表2 两组颅内血管支架置入术情况及疗效比较()

组别 n 穿刺时间(min) 鞘管置入动脉病变区域的具体时间(min)对照组研究组t/χ2 P 58 58 5.52±2.06 5.47±2.31 0.123 0.902 6.60±2.83 6.32±2.94 0.523 0.602穿刺成功率[例(%)]58(100.00)56(96.55)2.035 0.154闭塞血管再通率[例(%)]手术时间(h) 住院时间(d)37(63.79)49(84.48)6.474 0.011 1.51±0.39 1.34±0.34 2.502 0.014 19.76±3.24 14.29±2.71 9.862 0.000

2.3 两组预后、转送意外事件和治疗并发症发生率比较 研究组患者治疗后预后良好例数较对照组高,而转送意外事件发生率明显降低(P<0.05);两组颅内出血事件比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 两组预后、转送意外事件和治疗并发症发生率比较[例(%)]

2.4 两组CSS 评分和NIHSS 评分比较 与治疗前相比,采用颅内血管支架置入术7 d 后可以明显降低两组患者的CSS 评分和NIHSS 评分,且研究组均低于对照组(P<0.05)。见表4。

表4 两组 CSS 评分、NIHSS 评分比较(分,)

表4 两组 CSS 评分、NIHSS 评分比较(分,)

注:与治疗前相比,*P<0.05。

NIHSS 评分治疗前 治疗7 d 后对照组研究组组别 n CSS 评分治疗前 治疗7 d 后58 58 t P 24.98±5.12 25.05±5.40 0.072 0.943 20.15±3.91*15.85±3.92*5.915 0.000 27.02±4.04 26.99±4.10 0.040 0.968 18.94±3.47*16.21±3.29*4.348 0.000

2.5 两组患者护理满意度评分比较 与对照组相比,研究组患者护理态度、护理技术、健康教育、术后康复护理、关爱沟通评分均较高(P<0.05)。见表5。

表5 两组患者护理满意度评分比较(分,)

表5 两组患者护理满意度评分比较(分,)

关爱沟通对照组研究组组别 n 护理态度护理技术健康教育术后康复护理58 58 t P 2.87±0.68 3.15±0.65 2.136 0.035 3.25±0.64 3.69±0.68 3.380 0.001 3.52±0.63 3.89±0.50 3.305 0.001 3.73±0.55 4.01±0.53 2.631 0.010 3.67±0.50 3.96±0.64 2.559 0.012

3 讨论

3.1 AIS 颅内血管支架置入术治疗 颅内血管支架置入手术室在患者的脑部血管中将内支架置入从而达到缺血性脑卒中治疗的效果,改善脑血流的目的;同时,该手术方式能够很好地避免脑组织损伤,具有一定的脑保护功能,加速患者术后康复的效果[6]。林凯龙等[7]探讨脑血管支架植入手术在缺血性脑血管病患者的治疗效果,结果发现48 例患者在手术之后血管狭窄减少均在七成以上,这说明了脑血管支架植入在缺血性脑血管病治疗中能够有效缓解脑血管狭窄,并恢复颅脑血管供血。

3.2 AIS 的急诊急救和无缝隙急救护理管理的应用传统的急救流程是通过急诊科医生接诊,初步评估患者具体的病情后,再由各专科医生实施相应的会诊,转入病房经专科检查后联系相关科室进行治疗的方式。该救治流程的环节多且连接性差,很容易出现院前救治和转运过程中对患者监护不到位等问题,严重情况下甚至会导致患者死亡。AIS 患者的急救流程可分为:发现、派遣、转运、入院、资料检查、临床相关决策、药物治疗、安置等8D 生存链[8]。基于此,一些新型的急救模式不断出现并开始应用于AIS 患者急救中。无缝隙急救管理模式是一种以流程管理理论为基础的全新急救护理模式,其利用各种流程技术手段,通过区域化协同管理将AIS 患者救治的3 个关键环节融为一个畅通的救治服务链,从而缩短患者入院行颅内血管支架置入术时间,提高治疗效果[9]。

3.3 颅内血管支架置入术联合无缝隙急救护理对AIS 患者的救治效果 本研究对研究组AIS 患者采用颅内血管支架置入术联合无缝隙急救护理进行救治,并与应用颅内血管支架置入术和常规急救护理的对照组患者进行比较。结果显示,研究组患者治疗流程各环节时间、住院时间和手术时间相比对照组均显著缩短,而闭塞血管再通率升高,提示联合应用无缝隙急救护理模式能有效减少颅内血管支架置入术时间,缩短手术以及住院时间,为患者救治争取更多时间,提高闭塞血管再通率,治疗效果更佳。其原因可能是无缝隙急救护理可以有效地构建一个信息化急救体系,让抢救顺利有序开展,同时加强医护之间的密切配合,实现零距离工作衔接,缩短抢救时间,提高救治水平[10~11]。此外,研究组预后良好患者比例高于对照组,而转送意外事件发生率及术后7 d患者的CSS、NIHSS 评分明显低于对照组,提示该种救治方案能明显提高急救护理质量,改善患者神经功能和预后,无缝隙急救护理模式的应用为颅内血管支架置入术的成功开展提供了很好的支撑,使其治疗效果得到充分发挥。最后本研究对比两组患者的护理满意度,结果发现研究组患者的护理态度、护理技术、健康教育、术后康复护理、关爱沟通评分均高于对照组。这可能是抢救期间无缝隙急救护理可以将各个工作都落实到个人,让每个医护人员在自己岗位上有条不紊工作,更好地配合抢救,提高抢救效率,改善患者术后的神经功能[12~13]。罗国英等[14]的研究结果和本研究类似。综上所述,无缝隙急救护理可以提高AIS 颅内血管支架置入术患者的护理满意度评分,并能够明显缩短患者治疗整个流程各环节时间,减少或避免治疗延误,降低转送意外事件发生率,缩短治疗时间和住院时间,从而改善救治效果,值得临床推广使用。