水中阻力增强式训练表现及滞后效应

2023-05-08丁伟胜

丁伟胜

(绍兴职业技术学院,浙江 绍兴 312000)

近年来,职业体育商业化的迅猛发展对比赛的观赏性、竞争性等方面都提出了更高的要求,其中运动员在赛场上良好的运动表现是商业模式运营下竞技体育产业发展的基础。充沛强壮体能水平是技战术水平习得与发挥的重要保障,运动训练学领域对体能的提升与重塑愈发关注,以科学训练理念为代表的新兴体能训练方法不断替代、衍生及演化传统身体素质训练模式。在经典重量训练提升最大肌力和爆发力水平显著的认知共识上,结合以发展动作速度和爆发力为特征的增强式训练,催生了复合式训练(简称负重增强式训练),即采用相同或更短的时间达到比单独从事重量训练或增强式训练更大的肌力增加、肌肉弹性及牵张反射等生理效果,以求负重增强式训练的方式达到单次训练课时训练相同部位肌群且避免肌肉无法获得有效生理恢复的矛盾。高负荷训练与训后恢复、赛前减负与超量恢复等始终是训练过程中的矛与盾,基于负重增强式训练提升水平显著、肌肉疲劳应激疲劳加重、训练效应滞后延迟等生理学与训练学特征,依据当今前沿训练理论方法,体育学界设计推出了一套较科学的水中负重增强式训练方法,兼顾减缓肌肉疲劳、预防伤病、提升运动表现、训后效应延缓及赛前负荷减量等。新型训练方法实效有待持续多渠道科学求证,不同项目、等级及性别的实验场景得到的结论观点大相径庭,学界质疑与争鸣不断。由此,研究以兼具普适性与代表性的篮球运动为项目载体,以便于干预与测试的普通大学生球员为样本,针对下肢肌力、跳跃能力、动态稳定度、肌肉酸痛及训后滞后效应等实证靶标,开展为期8周水中阻力增强式训练干预及训后4周的效应监测研究。寄希望教练员科学认知水中负重增强式训练内容与方法,能够积极创造条件实施采用;引发科研人员对水中负重增强式训练的关注,对其在运动表现提升、运动康复治疗、赛前减负调控等方面开展更深入系统的探究。

1 文献述评

运动训练理论领域对负重增强式训练效果的研究多有篇幅,如Gonzalo-Skok(2018)[1]以优秀跳部和掷部选手穿戴负重背心(大约为体重的13%)进行3周的重量及跳跃训练,发现垂直跳、深蹲跳及15秒连续跳的运动表现提升显著,认为额外负重可能引发神经肌肉功能及代谢过程的快速适应。长时段负重增强式训练相对于克服自身体重负荷的增强式训练在提升下肢爆发力与跳跃能力方面更优。但是伴随着高强度负荷下的肌肉伸张反射、高离心落地,超高的增强式收缩导致的地面剧烈冲击力,极易引发肌肉酸痛及损伤。学者们另辟蹊径地借用水既可增加外阻力,同时也通过浮力减少离心落地的冲击损伤,进行水中增强式训练,其在跳跃能力、无氧能力及下肢肌力等方面训练效益与陆上无显著差异,同时肌肉疲劳、酸痛及损伤大幅度降低。

1.1 水中阻力训练功效

由流体力学原理可知,因水质密度远大于空气,使得水阻式的器材增加了投射面积及执行的最大速度障碍;其阻力大小提高至原阻力8倍且与其速度成正比,所以水中阻力大于陆上阻力负荷;最终导致水中力量的产出及肌肉收缩速度远大于陆地,在水中需要更大的动作执行速度。基于上述物理学常识,运动训练学专家假设“增加水阻后的增强式运动或许获取更佳的运动表现成效”。其后Jang Hyeung(2019)[2]针对9名健康男性进行水中(手套式阻力板)及陆地(哑铃)的阻力训练干预比较实验,研究发现陆地阻力训练后48h血液中肌酸激酶活性显著高于水中阻力训练干预效益,但该实验仅对肌肉损伤部分检测,而未评估整体运动表现变化。Artan Kryeziu(2019)[3]针对50名55~75岁男、女志愿者进行为期12周的水中阻力训练,研究发现水中阻力训练组惯用与非惯用脚在膝伸及膝屈爆发力方面均有显著性提升,且下肢两腿肌肉横断面积也得到显著增加。Ana Nikolic(2018)[4]针对22名60岁以上健康女性进行水中训练(包含有氧及肌力训练),研究发现其在膝伸及膝屈最大等长力矩、卧推、滑轮下拉、膝伸及腿部推蹬动态肌力等方面均有显著提升,一定程度改善了坐姿体前弯及功能性活动能力,由此推测水中训练额外增加的阻力,能有效提高中老年人下肢肌力、爆发力、柔软度及肌肉质量等运动表现。

1.2 负重增强式训练停训后效应

训练周期内比赛任务时间的变更、伤病的随机发生及赛前减量调控等都易使得常规训练计划调整,由此导致的停训后训练效益的延迟与衰退始终是大周期训练内容组成与计划安排的难题。Saez(2021)[5]针对54名健康男性实施12周复合式训练(增强式+重量训练),训练组的爆发力、动态肌力、垂直跳、立定跳远、胸前传球及40M冲刺等运动表现均有提升;停训12周后测试发现,上述运动能力恢复至训练干预前的初始基准值;由于干预、测试及观察周期长,无法定量估算停训后前期训练效益保持度。Artan Kryeziu(2018)[6]以随机抽样的2组38名大学男生为研究样本,分别实施4周、7周的增强式训练,研究发现两组停训后第4周在垂直跳高度、爆发力等方面均显著高于训练结束即刻测试的运动表现;由于增强式训练效果可保留至训练后4周,其可以有效用于较长赛季或短期赛前减量训练计划。

综上所述,负重增强式训练相对于传统增强式训练效益显著,但其额外重负荷下的离心落地冲击极易导致运动损伤。部分研究借助于水介质的流体力学特性,得出水中增强式训练不仅能够显著增加外界阻力,同时减缓负重冲击下对肌肉的损伤,延缓停训后习得效益衰减比率。但学界不同观点与结论仍不绝于耳,同时该训练方法采用的科学有效性、具体操作的方案设计、赛前训练负荷强度调控等方面仍需研究。基于此,研究以同场力量对抗与快速移动频繁的篮球项目为载体,以下肢运动伤害多有发生的大学生运动员为样本,对其实施8周水中阻力增强式训练,测试评估干预前后与停训滞后阶段下肢肌力(角速度60°/s与180°/s膝伸最大力矩及达到力矩峰值时间)、跳跃能力(3步摆臂垂直跳高度及落地接触时间)、动态稳定度、肌肉酸痛(视觉模拟疼痛自觉量表及血中肌酸激酶活性)等运动表现变化。

2 研究对象

研究对象为水中增强式训练方法的运动表现效益。

研究是以XX大学、XX师范大学30名校队篮球运动员(2021年第23届CUBA一级联赛全国大赛)为样本对象。样本群体年龄均值为19.8 ± 0.9岁、身高186.1±5.7 cm、体重82.9±5.7 kg。在了解研究目的、方法、相关权益及潜在危险后签署受试者同意书。

3 研究方法

3.1 文献资料法

研究利用中国知网、Web of Science、PubMed等互联网学术数据库,以“增强式训练”“负重训练”“复合式训练”“水中训练”“体能”“篮球”等关键词或主题予以检索,述评水中阻力增强式训练的研究背景、发展脉络、争鸣质疑等,论证该研究的问题意识、学术新颖性、操作可行性,借鉴以往研究思路、方法手段及实验方案等,使得既定研究目的与计划内容得到落实。

3.2 实验测试法

3.2.1 实验设计与流程

1)样本分组与实验前测。样本对象签署同意书及填写相关问卷后,随机分为干预组与控制组各15人(身体形态、生理机能、身体素质无显著性差异),于实验干预1周前完成(前测)生理评估,即下肢肌力、跳跃能力、动态稳定度、肌肉酸痛等。

2)干预组与控制组分别按训练计划开展为期8周的训练干预,第 2、4、6、8周训练后上午七点早餐前,检测酸痛(视觉模拟疼痛自觉量表)和肌肉损害(血清肌酸激酶)。

3)8周运动干预后的第1、4周实施测评,期间不介入增强式训练,保持常规篮球技战术训练。

3.2.2 训练计划

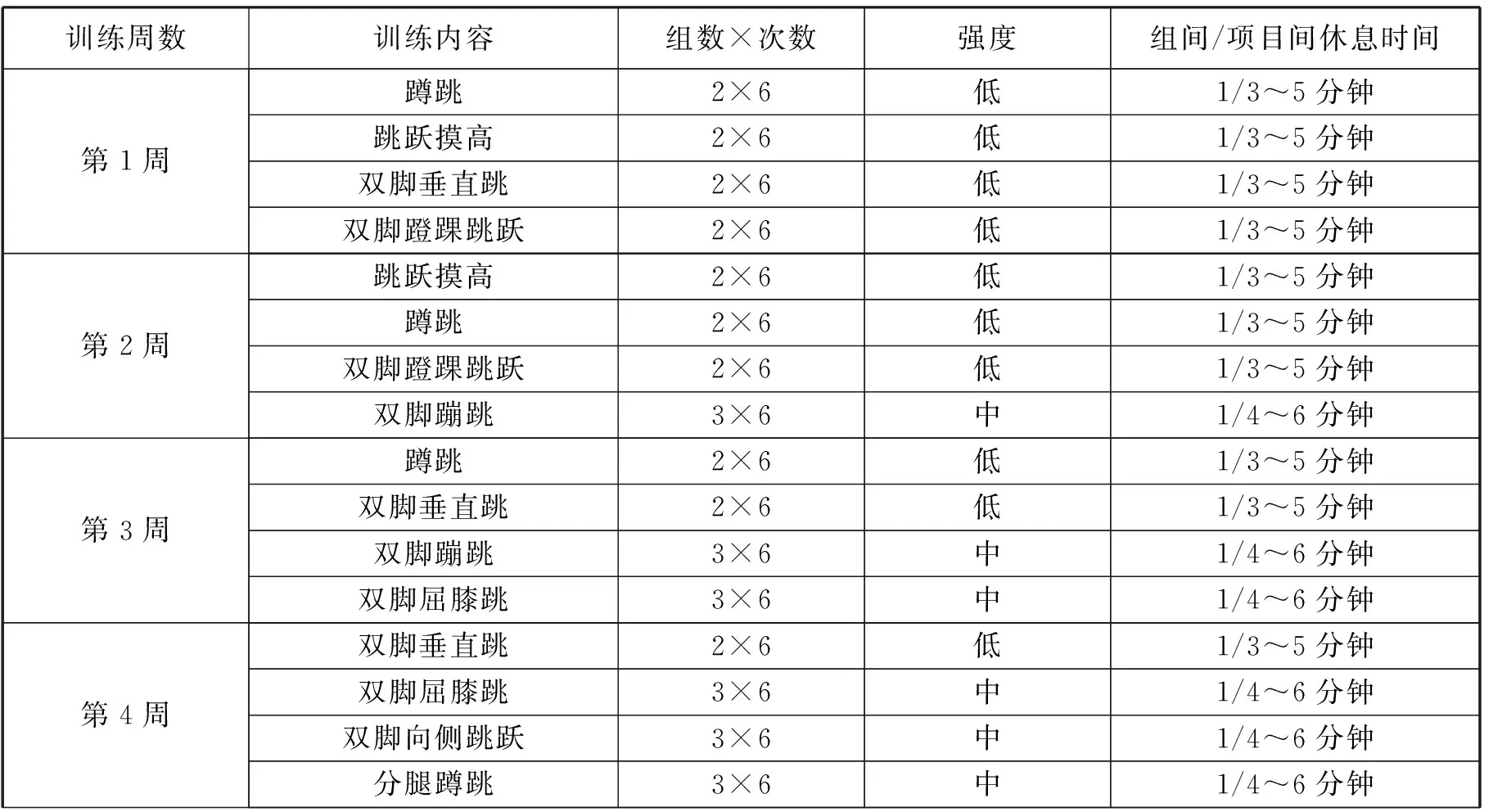

干预组训练地点位于XX大学游泳馆,实验对象身着阻水装在水深150 cm、水温28~30℃泳池中开展为期8周(2次/周)、每次60 m的水中增强式训练,训练计划详见表1。

表1 8周水中阻力增强式训练计划统计表

续表

3.2.3 测试项目与方法

1)下肢肌力测试。研究采用Biodex等速肌力测试系统评估训练组与控制组下肢肌力。操作如下:在等速肌力系统座椅方向45度、倾斜85度、动力计45度设置下,将躯干及腰部固定。期间踝关节上方2厘米处与脚踝下缘固定对齐,股骨外髁对准等速肌力测试仪动力计轴点。通过膝关节及臀部固定于90度位置处双脚的180°/s与60°/s的三次膝伸肌力测试练习,采集即刻力矩峰值用时与单脚膝伸相对最大力矩峰值。

2)跳跃能力测试。原地依次跨出3步及并步于测试垫上即刻用力向上纵跳,期间下肢配合上肢双手摆臂,采集接触地面反应时间与跳跃高度,选取3次试跳中最佳表现。

3)动态稳定度测试。利用下肢动态稳定度功能实验系统SEBT测试样本对象的动态稳定度。依据冯传诚(2021)[7]测试方法,即为避免SEBT实验测试过程中疲劳影响,一般选择8个方向中的3个方向作为适中的测试数量方向。由此研究采用较适合样本对象的3个方向测试 (0°、135°、225°)。首先,场地准备。在地板上将一圆周均分为8等份,通过圆心每一等份为 45°。其次,腿长测量及SEBT指数计算。样本对象赤脚(排除鞋子对平衡及稳定的影响)测量腿长,即从中踝至肠骨棘上方,左右腿均测取其平均值。最后,稳定度测试。操作如下:样本对象将左脚脚尖踩在 0°~180°角线正中央,保持平衡的同时左脚跟不离开地面,右脚趾轻点地,从原点尽量向外延伸,固定后静止3秒,随后依次沿0°(向前)、135°(向后外侧)、225°(向后内侧)方向测验2次,选取最佳表现值;同理右脚依次完成0°、135°、225°方向的动态稳定度测验。计分方式:

总长为样本对象3个方向测试值相加。

4)肌肉损伤及酸痛评估。干预组8周水中阻力增强式训练过程中产生不同程度肌肉损伤及酸痛,研究以血清肌酸激酶值表明肌肉受损程度,分别于实施训练后第2、4、6、8周隔日上午七点早操前,收集指尖血0.2毫升,离心处置后取其血清液以干式全自动血液分析仪进行检验。

研究采用视觉模拟疼痛自觉量表(0~100 mm)评估样本对象肌肉酸痛。操作如下:测试时间为隔周隔日上午七点早操前,数值越大酸痛越重;样本对象双脚与肩同宽,双手插腰站立,半蹲姿屈膝90°启动纵跳,落地恢复站姿后继续,即刻样本对象概括量表自行评定肌肉酸痛级别。

3.3 数理统计法

实验测试数据借助Spss20.0中文版统计软件进行统计描述与推断。1)以混和设计双因子变异数分析比较干预组与控制组在下肢肌力、跳跃能力及动态稳定度等方面的组间差异性;同时比对训练前后组内1、4周训练实效差异。2)独立样本t检验第2、4、6、8周控制组与干预组即刻时间下肢VAS酸痛程度与血液CK差异。3)若p<0.05,即数据呈现统计学意义上显著性差异。

4 结果与分析

4.1 训练干预前后组内组间下肢肌力效应比较

8周训练前后干预组与控制组在下肢肌力表现指标上变化不尽相同。1)组内比较。干预组停训1、4周后,60°/s与180°/s膝伸相对力矩峰值都有提升,即高于前测,且停训4周后的指标数值都显著性高于前测及停训第1周;干预组停训1、4周后,60°/s与180°/s膝伸达到力矩峰值时间都少于前测且未呈显著性差异,停训4周后的指标数值也相对少于停训第1周。控制组停训1周后60°/s与180°/s膝伸相对力矩峰值都有提升即高于前测,停训4周后的指标数值较高于前测且低于停训第1周;控制组停训1周、4周后60°/s膝伸达到力矩峰值时间多于前测,停训第4周略少于停训第1周;控制组停训1周、4周后180°/s膝伸达到力矩峰值时间都少于前测且前两者时间基本相等;控制组各项数值指标比较都未呈现显著性差异。2)组间比较。干预组与控制组在停训1周后,陆上控制组训练效应提升幅度大于干预组水中阻力增强式训练;但停训后4周,干预组训练效应(60°/s、180°/s膝伸相对力矩峰值与60°/s膝伸达到力矩峰值时间)不降反升,即高于停训第1周;控制组在上述3项指标(60°/s、180°/s膝伸相对力矩峰值与60°/s膝伸达到力矩峰值时间)数值表现上弱于同组前测及停训第1周训练效应。综上所述,控制组在陆上负重增强式训练方面,提升速度快,但停训后消退也快;干预组在水中抗阻增强式训练方面,提升速度较慢,但停训后反而持续提升或略微下滑。

表2 8周不同训练干预对干预组与控制组下肢肌力影响统计表

3.2 训练干预前后组内组间跳跃能力效应比较

干预组与控制组在跳跃能力表现指标上变化不尽相同。1)组内比较。干预组停训1、4周后的跳跃高度及落地反应时间较前测均表现优异,其中停训四周跳跃能力表现最佳且与前测、停训后1周呈显著性差异。控制组停训1、4周后的跳跃高度及落地反应时间较前测均呈递减表现,其中停训4周后的跳跃高度与前测、停训后1周呈显著性差异。2)组间比较。干预组较控制组在停训后1、4周的跳跃能力表现方面不降反升,即跳跃高度较前测更高、触地反应时间更短,尤其表现在停训4周后更为显著。综上所述,陆上负重增强式训练较水中阻力增强式训练在停训后跳跃能力表现的递增、保持与衰减方面前景较差,赛前适度采用水中抗阻增强式训练,在减少运动负荷强度、预防运动伤病及保持提高既定习得跳跃能力表现方面是一种不错的训练方法选择。

表3 8周不同训练干预对跳跃能力影响统计分析表

3.3 训练干预前后组内组间动态稳定度效应比较

干预组与控制组在动态稳定性表现指标SEBT指数上都优于前测,尤其干预组在统计学意义上呈显著性差异;在停训1、4周后的SEBT指数值上,控制组对比干预组呈上升趋势。上述客观数据分析说明在陆上负重增强式训练在干预人体动作姿势控制及稳定度效应方面,提升幅度较干预组不显著且具正面效应;停训滞后动态稳定度保持及提升方面优于干预组,不同于干预组停训后动态稳定度的缓慢递减。推测水介质对人体动态稳定度的改善有别于陆上环境,即机体较长时段在水中获得的暂时机体稳定及平衡等感知与陆上习得迥异,更不要说测试环境与水中又不尽相同。

表4 8周不同训练干预对动态稳定性影响统计分析表

3.4 训练间隙组内组间肌肉疼痛与血清肌酸激酶效应比较分析

干预组与控制组在肌肉疲劳表现指标血清肌酸激酶(CK)上整体上都呈现逐步加重;仅在第6周CK数值略微下降后,即疲劳减弱后,随后第8周又持续肌肉疲劳加重及CK骤增;组间未呈现统计学意义上显著性差异。肌肉疼痛自我感觉指标数值两组样本仅在第6、8周呈现显著性差异,究其原因是控制组在第6、8周的肌肉疼痛感觉骤减,而非干预组肌肉疼痛感觉骤增导致两组间显著性差异。

5 讨论

5.1 下肢肌力与跳跃能力

水中增强式训练在提升肌力方面已被广泛应用且证实有效,水中额外增加阻力的增强式训练成效也逐渐被认可并推广。李春涛(2018)[8]针对50名55~75岁老年人进行12周水中渐增阻力训练,发现该训练方法显著提高了下肢肌肉力量及爆发力。其他学者也对不同数量样本老年人开展水中阻力训练,发现上下肢肌力、静态肌力、平衡能力等方面均有显著改善。上述观点与本研究结论相似,不同之处在于样本对象不同(老年人与运动员),另外也缺乏停训后的滞后训练效应研究。以往研究涉及下肢肌力测量评价指标方面,也多采用膝伸60°/s与180°/s力矩峰值,如田石榴(2009)[9]在学位论文中述评了不同等级(一级、国家级)、项目(篮球、手球、排球)的膝伸60°/s与180°/s力矩峰值介于250~280 N·m及150~180 N·m之间。已有研究结论与本研究力矩峰值的表现数值范围近似。

8周水中阻力增强式训练停训1周,乃至4周后的跳跃高度及落地反应时间都优于前测跳跃能力诸项指标数值;反之,控制组停训4周后的跳跃高度显著低于前测。由此不难推测水中阻力增强式训练在改善下肢肌力及跳跃能力的即刻训练效应一般,但停训后仍能缓慢跟进及习得效果保持,其适度水深及负荷轻度下的水中阻力增强式训练课,能最大化激活肌肉力量重塑与结构改善。

5.2 动态稳定度

水中阻力增强式8周训练后,停训1、4周后的动态稳定度指数显著优于前测,其不仅体现在训后的即刻下肢动态稳定度良性表现方面,而且训练效应可保持4周之久。已有研究推测与水中介质的流体力学特征(水体横向纵向压力及波动、沉浸水中身体下上部位压力差及感知觉迥异)导致人体维持稳定及动作控制相对于陆上愈发困难,干预组动态稳定度的延缓改善与保持尚待进一步深入探讨,尤其是针对老年人或康复中的运动员,其人体动态稳定性愈发显得重要。

5.3 肌肉疼痛(VAS值)与损伤(血清肌酸激酶CK值)效应

水中抗阻力后,血液中CK值升高的现象已被学界认识到。以篮球项目为载体,且介入增强式训练及VAS痛觉自觉程度评估的研究较少。已有主要的研究成果有无数据支撑推断下陆上及水中增强式训练的VAS无差异;运动强度与运动后CK值成正比,即高强度负荷冲击下肌肉酸痛程度较高。后期伴随着水中抗阻增强式训练普及,科研手段大众化定量化,使得水中抗阻增强式训练与陆上负重增强式训练的肌肉疲劳及酸痛程度研究趋于定量比较。如王力男(2012)[10]研究发现篮球选手模拟测试后,CK值会提升至320~400 IU/L;井兰香(2009)[11]研究发现水中增强式训练后,C值范围介于200~340 IU/L范围。上述模拟篮球比赛的介入方法或抗阻低于水中增强式训练,导致CK值较低,而本研究水中加上额外阻力的增强式训练会得到较高的CK值,上述结论与本研究干预组与控制组CK值分别介于350~510 IU/L及300~460 IU/L之间基本相符。依据已有研究CK值判定运动强度标准划分,即CK高于2000 IU/L以上为高强度,500~2000 IU/L为中强度,低于500 IU/L则是低强度。由此判定本研究的运动负荷强度及运动后疲劳程度都在合理安全范围。另外,水中阻力增强式干预组在第6、 8周的VAS皆显著高于控制组,但所应激引起的CK值变化及VAS酸痛自觉程度均在适中范围内,说明水中负重增强式训练增加的额外阻力并不会造成运动损伤。

5.4 水中抗阻增强式训练停训后效应

运动训练过程中因伤、赛程变更及负荷调控等情况导致暂时停训时有发生,停训后先前获得的训练效应及竞技能力相应会阶段性呈现不同程度衰减,如何在复训前准确把握切入点、适时调整赛前减量计划及超量恢复基础上突破竞技状态瓶颈始终是教练员面临的棘手问题。已有学者先期开展了针对增强式训练停训训练效应的探究,如骆书於(2017)[12]以38名大学男生为研究样本,分别介入4周、7周的增强式训练,研究发现两组的垂直跳高度及爆发力表现均在训练结束后第4周显著高于训练结束即刻,说明增强式训练的效果可持续保留至训练后4周。其观点与本研究结论相似,即水中阻力增强式训练在结束后第4周的肌力、跳跃能力及动态稳定度表现仍优于前测基准值。水中增强式训练增加的额外阻力导致机体长期暴露在高强度训练负荷下,其超量恢复需要更长时间补充能量消耗与调整神经-肌肉系统疲劳,应合理安排赛前极限强度高负荷训练及区别对待不同等级运动员,以从容应对较长赛季及赛前调整的大周期计划安排。

6 结论

1)与干预前测相比8周水中阻力增强式训练可以显著改善下肢肌力(60°/s与180°/s膝伸相对力矩峰值、60°/s与180°/s膝伸达到力矩峰值时间),相对于陆上增强式训练,其提升的幅度不及后者,但停训后1、4周的滞后延缓保持训练效应远优于后者。控制组在陆上负重增强式训练方面,提升速度快,但停训后消退也快;干预组在水中抗阻增强式训练方面,提升速度较慢,但停训后反而持续提升或略微下滑。

2)陆上负重增强式训练较水中阻力增强式训练在停训后跳跃能力(跳跃高度及落地反应时间)表现的递增、保持与衰减方面较差,赛前适度采用水中抗阻增强式训练,在减少运动负荷强度、预防运动伤病及保持提高既定习得跳跃能力表现方面是一种不错的训练方法选择。

3)陆上负重增强式训练在干预人体动作姿势控制及稳定度效应方面,提升幅度较干预组不显著且具正面效应;停训滞后动态稳定度保持及缓增方面优于干预组,且不同于干预组停训后动态稳定度的缓慢递减。

7 研究展望与建议

负重增强式训练作为发展下肢肌力、弹跳能力及动作稳定度的极限高负荷训练手段,再额外附加水环境阻力,其训练量与强度负荷导致其在上述运动表现指标方面远优于陆上增强式训练;同时也引发其停训后机能恢复、状态保持及衰减速度的不同。在赛前减量及竞技状态调整等方面的尝试运用都需要考量水中与陆上、定量与定性、不同等级水平、性别、项目等方面的区别,毕竟水中环境不比陆上稳态支撑。建议水中增强式训练还是作为一种主流常规抗阻力增强式训练方法的有效补充与多样丰富,用于辅助、调整训练及康复方面。