生命史策略框架下时间焦点对内隐时空映射的影响*

2023-05-08王晓玉

王 悦 王晓玉 宋 莹 李 莹

生命史策略框架下时间焦点对内隐时空映射的影响*

王 悦1王晓玉1宋 莹2李 莹1

(1郑州大学教育学院, 郑州 450001) (2山西省榆次区第十中学, 晋中 030602)

时间焦点是塑造内隐时空映射的关键因素, 但不同生命史策略个体的时间取向差异是否影响时间焦点和内隐时空映射以及二者如何交互影响内隐时空映射尚不清晰。本文通过3个研究考察不同生命史策略个体的时间焦点和内隐时空映射偏好, 并进一步探讨生命史策略和时间焦点如何对内隐时空映射起作用。研究1发现快生命史策略个体不存在时间焦点偏好, 慢生命史策略个体偏好未来焦点。研究2发现快生命史策略个体的内隐时空映射方向没有明显偏好, 而慢生命史策略个体偏好“未来在前”的内隐时空映射。研究3发现干预时间焦点可以塑造快生命史策略个体的内隐时空映射, 但对慢生命史策略个体内隐时空映射的影响甚微。整个研究从进化适应性角度证明生命史策略能够影响时间焦点和内隐时空映射, 并发现时间焦点假设的影响具有边界条件。

隐喻一致性效应, 生命史策略, 时间焦点, 内隐时空映射

1 引言

时间是抽象概念。那么如何表征和理解时间?概念隐喻理论认为人类对抽象概念的理解和表征都要借助具体概念(Lakoff & Johnson, 1980; Boroditsky & Ramscar, 2002; Gibbs, 2017; 汪新筱, 张积家, 2020)。人们通常借助空间维度(如左右轴或前后轴)来表征时间概念, 因此形成了不同的时空映射关系, 时空映射既体现在语言中也体现在思想和行为中, 前者称为外显时空映射, 后者称为内隐时空映射(郝海平, 范宁, 2019; Evans, 2004; Moore, 2014; Núñez & Cooperrider, 2013)。

1.1 时间焦点假设与内隐时空映射

目前, 关于内隐时空映射影响因素的研究结果仍存在争议。早期研究大多支持Boroditsky提出的隐喻构念观(Metaphorical Structuring Theory, MST), 认为内隐时空映射方向主要受语言表达的影响, 即个体心智思维中的时空映射是依据语言中的时空映射建立的(Boroditsky, 2000; 李恒, 曹宇, 2018; Chen, 2014)。然而, 近年来有研究表明, 语言和心智思维中的内隐时空映射方向并不总是一致, 有时甚至出现分离(Casasanto, 2016; Casasanto & Jasmin, 2012; Li & Cao, 2017), 如de la Fuente等人(2014)发现摩洛哥大理亚人在口语表达中用“前/后”表示“未来/过去”, 但在手势上却表现出相反的倾向。有学者针对内隐和外显时空映射的分离提出以具身认知理论为基础的时间焦点假设(Temporal Focus Hypothesis, TFH)。该理论认为语言并不是影响内隐时空映射的唯一因素, 个体对过去或未来时间的关注度即时间焦点是塑造人们内隐时空映射的关键因素。

根据该假设, 人们的注意常常与视觉关联, 日常生活中会把贵重的物品放在身前, 保证其在视线范围内以防止丢失(李恒, 曹宇, 2018)。因此, 当人们关注未来时, 更多地把“未来”跟“前”结合起来; 当人们关注过去时, 更多地把“过去”跟“前”结合起来。时间焦点假设进一步指出, 文化态度、个体差异、生活场景以及认知训练等因素都可能影响人们对不同时间的关注程度, 进而影响心智思维中的内隐时空映射(Shipp et al., 2009)。如西班牙老年人(较青年人)有更强的过去导向思维, 因此在时间的空间化表征中更多将“过去”和“前”联系起来(de la Fuente et al., 2014)。女性怀孕后, 母亲角色的转换会引发其对未来的深入思考和重新规划, 关注后代的良好发展等, 这些都促使其表现出强烈的未来取向思维, 形成“未来−前, 过去−后”的内隐时空映射(李爱梅等, 2016; Li & Cao, 2018b)。前人研究还发现, 胡同代表传统, 住在老胡同的人会触发过去的经验, 过去时间焦点得分更高, 偏好“过去−前”的内隐时空映射联结; 但现代公寓更多地代表社会发展趋势, 住在现代公寓的人形成未来取向的时间认知风格, 因而未来焦点的得分更高, 偏好“未来−前”的内隐时空映射联结(Li & Cao, 2017)。由此可知, 人们不同的时间取向差异能够影响内隐时空映射。

1.2 生命史策略与时间焦点和内隐时空映射的关系

已有研究表明, 时间取向是不同生命史策略的标志性区别(赛雪莹, 2019)。生命史策略是个体依据早期生活经历在躯体努力和繁衍努力间达到最佳权衡时所形成的稳定而特有的个体心理行为模式(管健, 周一骑, 2016; 王燕等, 2017; Figueredo et al., 2014), 分为以未来为导向的慢生命史策略和以当下为导向的快生命史策略(Griskevicius et al., 2013)。慢生命史策略个体更倾向于做长远打算, 较少因为当下利益选择冒险行为, 展现出更高的控制感以追求更好的未来(耿耀国等, 2019), 对后代的抚养也更注重质量(Sng et al., 2017)。而快生命史策略个体则更偏好当下的满足, 倾向冒险行为而不顾未来, 对后代也更看重数量而不是质量(罗一君等, 2020)。

如前所言, 鉴于不同生命史策略个体的时间取向存在差异, 慢生命史策略者更看重与未来相关的事件, 拥有“未来思维”倾向, 因而偏向未来时间焦点, 进而表现出“未来在前”的内隐时空映射; 而快生命史策略者着眼当下, 对现状比较在意, 没有明显的“未来思维”或“过去思维”倾向(Griskevicius et al., 2013), 因而也没有明显的时间焦点偏好和内隐时空映射偏好。综合以上论述, 提出如下两个假设:

假设1:慢策略被试更加偏好未来焦点, 快策略被试不存在明显的过去或未来时间焦点偏好。

假设2:不同生命史策略个体内隐时空映射偏好不同, 慢策略个体偏好“未来在前, 过去在后”的联结; 而快策略个体没有明显的内隐时空映射偏好。

1.3 时间焦点的干预对内隐时空映射的影响

个体的时间焦点及其内隐时空映射并非一成不变, 而是具有可塑性(李恒, 曹宇, 2018; de la Fuente et al., 2014; Li & Cao, 2017; Starr & Srinivasan, 2021)。Li和Cao (2017)发现, 短期的参观经验能通过改变人们的时间焦点偏好进而改变其内隐时空映射, 如参观古代钱币展的被试倾向于形成“过去在前”的联结, 而参观先锋艺术展的被试倾向于形成“未来在前”的联结, 这是由于文物通常代表着历史文化传统, 被试在该环境下过去时间取向水平较高; 先锋艺术展意味着思维上的超前意识, 代表着一种新的秩序, 有利于被试产生未来情景思维。此外, de la Fuente等人(2014)采用认知训练方法干预西班牙语讲话者的时间焦点, 发现接受过去时间焦点训练的被试在时间图表任务中, 选择“过去在前, 未来在后”的频率有明显提升, 而接受未来焦点训练的被试则正好相反。由此看出, 时间焦点具有可塑性, 时间焦点假设具有稳定性, 即干预个体的时间焦点能够影响其内隐时空映射偏好。然而相较于其他特质, 生命史策略是进化过程中发展出来的适应性策略, 具有较强的稳定性, 以往关于时间焦点和内隐时空映射的研究较少涉及此类变量。且前人在研究乐观、责任心等变量时(Li & Cao, 2020; Li & Cao, 2019), 未对他们的时间焦点进行短期干预, 因此当个体稳定的特质和短期可变因素对内隐时空映射的影响不一致时, 究竟哪一因素的影响占优势尚不明确。这是本研究想要探讨的第三个问题。基于前文论述, 时间焦点具有灵活可塑性, 时间焦点假设具有稳定性, 因此不同生命史策略被试将依据干预后的时间焦点偏好进行相应的内隐时空映射联结选择。据此提出假设3:时间焦点假设具有稳定性, 时间焦点干预和生命史策略能够共同影响内隐时空映射。

2 研究1:不同生命史策略个体的时间焦点偏好

2.1 被试

选取某综合大学304名在校大学生、研究生(女生173人, 男生131人), 平均年龄为22.6岁, 所有被试无精神疾病, 听力和视力正常, 且均为右利手。实验前告知被试实验要求, 确保被试知情同意后参加实验, 实验结束后给予被试一定的报酬。根据生命史策略量表平均分27.45为界限, 28分及以上属于慢生命史策略, 27分及以下属于快生命史策略, 其中慢生命史策略被试169人, 快生命史策略被试135人。采用独立样本检验来检验分组是否有效, 结果表明, 快生命史策略组的得分(16.79 ± 7.44)显著低于慢生命史策略组的得分(36.14 ± 5.58),(302) = −22.23,< 0.001, 分组有效。

2.2 设计

2 (生命史策略类型:慢策略/快策略) × 2 (时间焦点:未来/过去)两因素混合实验设计。生命史策略类型是被试间因素, 时间焦点是被试内因素。因变量是被试在时间焦点量表上的得分。

2.3 材料

生命史策略量表:研究1采用Chen等人(2017)翻译的《亚利桑那生命史量表》mini-K量表的中文版, 该量表不设常模, 共计20道题目, 采用李克特7点计分, 每个题目分数从−3到3, −3代表强烈不同意, 3代表强烈同意。分数越高说明被试生命史策略越慢, 相反, 得分越低说明被试生命史策略越快, 本研究的Cronbach’s α = 0.84。

时间焦点量表:时间焦点量表由Shipp等人(2009)编订, 该量表可以很好地测量中国人对时间的关注度, 进而区分不同的时间焦点(刘馨元, 张志杰, 2016)。量表共包含12道题目, 关于过去、现在、未来各有4道题目, 如I live my life in the present (我活在当下), 本研究选用未来和过去焦点的8道题目, 问卷采用1至7的评分, 1代表从不, 7代表总是。本研究Cronbach’s α = 0.78。

2.4 结果与分析

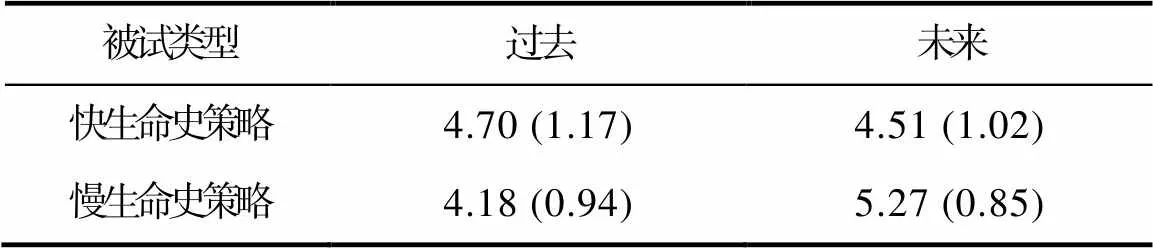

一名被试因猜到实验目的被剔除, 共计303组有效数据, 采用SPSS 17.0进行数据处理。快生命史策略被试和慢生命史策略被试对过去题目和未来题目的平均得分见表1。

表1 快生命史策略和慢生命史策略被试的“时间焦点量表”平均得分(SD)

重复测量方差分析表明, 生命史策略主效应不显著(1, 302) = 2.28,> 0.05, 时间焦点主效应显著(1, 302) = 27.74,< 0.001, ηp2= 0.08, 时间焦点和生命史策略交互作用显著(1, 302) = 55.81,< 0.001, ηp2= 0.16。简单效应分析表明, 慢生命史策略被试对未来的评分(= 5.27,= 0.85)显著高于对过去的评分(= 4.18,= 0.94),< 0.001, 快生命史策略的被试对未来(= 4.51,= 1.02)和过去的评分(= 4.70,= 1.17)不存在显著差异,> 0.05。

该结果表明, 慢生命史策略被试存在对未来思维的偏好, 而快生命史策略被试对未来思维和过去思维不存在显著偏好, 即快策略被试对未来或过去两种时间焦点没有表现出明显偏好, 而慢策略被试更加倾向于使用未来时间焦点, 该结果证实了假设1。研究2将进一步考察不同生命史策略被试时间焦点偏好的差异是否会造成其内隐时空映射的不同。

为了考察个体的内隐时空映射偏好, de la Fuente等人(2014)设计了时间图表任务。在该任务中, 若被试倾向于将代表未来的物体置于身体前方, 将代表过去的物体置于身体后方, 则说明其主要使用的是“未来在前, 过去在后”的内隐时空映射。由于该任务实验目的隐蔽、操作简便, 以往研究常用此测量个体的内隐时空映射偏好(de la Fuente et al., 2014; Li & Cao, 2017, 2018a, 2018b; Starr & Srinivasan, 2021)。但该任务属于离线加工, 难以揭示内隐时空映射的内部加工过程(李恒, 2018)。

隐喻一致性效应(The metaphor congruency effect)是反映时空隐喻心理现实性的一个重要指标(汪新筱, 张积家, 2020), 也被用来探讨内隐时空映射联结偏好(李恒, 曹宇, 2018)。它是指当目标词出现的空间位置与其隐喻的映射方向一致时, 被试加工抽象概念易化的现象(张积家等, 2020; 李惠娟等, 2014), 如被试将道德词与上方相联系时的反应速度快于将不道德词与上方相联系(鲁忠义等, 2017)。此外, 李恒和曹宇(2018)发现“敬老”传统使得羌族人形成了“过去在前, 未来在后”的内隐时空映射, 因此羌族被试在听到过去词按前键条件下的反应时要短于听到未来词按前键, 表现出隐喻一致性效应。鉴于此, 研究2将采用时间图表任务和时间概念加工任务分别考察不同生命史策略被试内隐时空映射的外部偏好和内部过程。

3 研究2:不同生命史策略个体的内隐时空映射偏好

3.1 实验2a:生命史策略对内隐时空映射的影响

3.1.1 被试

实验2a被试同实验1。

3.1.2 设计

2 (生命史策略类型:慢策略/快策略) × 2 (时空映射类型:未来在前/过去在前)两因素混合实验设计。生命史策略类型是被试间因素, 时空映射类型是被试内因素。因变量是被试对两种时空映射类型选择的比率。

3.1.3 材料

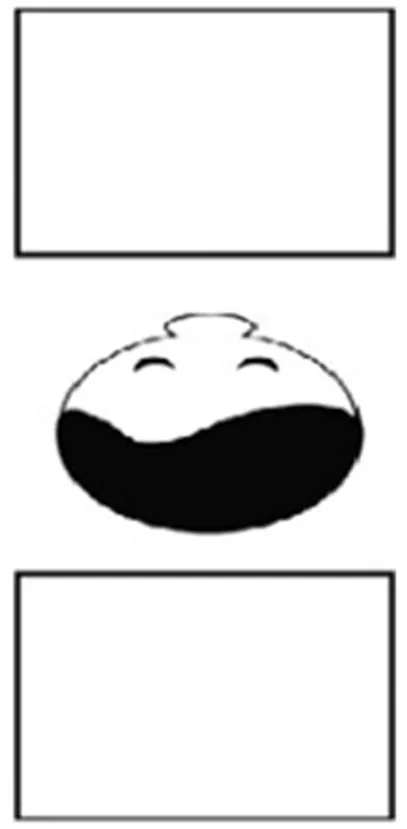

时间图表任务:该任务通过纸笔测验的方式施测。实验材料由图片和一个小故事组成。图片包括三部分, 中间是一个卡通人物头像, 头像上下方各有一个正方形。故事内容如下:图片中的卡通人物昨天拜访了一名喜欢动物(植物)的朋友, 明天要去拜访一名喜欢植物(动物)的朋友。要求被试读完上述材料把“植” (植物)和“动” (动物)写在他们认为合适的正方形里。动物/植物与昨天/明天的对应关系和呈现顺序在被试间平衡。在被试填写之前确认被试理解任务要求。为了避免其他空间方向的干扰, 做题过程中问卷要保持平放, 不能垂直阅读或者填写。时间图表任务如图1。

图1 时间图表任务

生命史策略量表同实验1。

3.1.4 结果与分析

剔除一名猜到实验目的被试, 共计303组有效数据, 采用SPSS 17.0进行数据处理。快、慢生命史策略被试内隐时空映射的选择人数及比例如表2所示。

表2 快、慢生命史策略被试时空映射选择人数(百分比)

对2×2四格表进行费舍尔精确检验, 结果发现, 被试类型和时空映射方向交互作用显著, χ2(1) = 19.78,< 0.001。符号检验分析表明快生命史策略选择“未来在前”和“过去在前”比率不存在显著差异,> 0.05, 慢生命史策略选择“未来在前”的比率显著高于“过去在前”,< 0.001。

该结果表明, 快策略被试对“未来在前”和“过去在前”两种内隐时空映射没有表现出明显的偏好, 而慢策略被试更加倾向于使用“未来在前”的内隐时空映射, 该结果部分证实了假设2, 说明内隐时空映射具有心理现实性。由于时间图表任务其本质是离线任务, 难以精确地考察个体内隐时空映射的内部加工过程, 实验2b基于反应时指标利用时间概念分类任务通过隐喻一致性效应进一步探讨不同生命史策略被试的内隐时空映射偏好。

3.2 实验2b:生命史策略对隐喻一致性效应的影响

3.2.1 被试

根据G*Power 3.1在显著性水平α = 0.05且中等效应大小(= 0.25)时, 要达到95%的统计检验力的总样本量至少为54, 样本量符合标准。在某综合性大学招募本科生及研究生, 发放生命史策略问卷150份, 采用极端分组法筛选得分最高的20%共计30名作为慢生命史策略组, 得分最低的20%共计30名为快生命史策略组。所有被试无精神疾病, 听力正常, 视力正常, 均为右利手。实验前告知被试实验要求, 确保被试知情同意后参加实验, 实验结束后给予被试一定的报酬。

3.2.2 设计

采用2 (生命史策略:快策略、慢策略) × 2 (反应类型:一致、不一致)的混合实验设计, 其中生命史策略为被试间变量, 反应类型为被试内变量, 实验任务为听觉呈现的时间词分类任务, 因变量是被试的反应时和正确率。

鉴于实验2a发现慢生命史策略被试存在“未来在前, 过去在后”的内隐时空映射偏好, 快生命史策略被试没有明显内隐时空映射偏好, 为行文方便, 根据慢生命史策略被试的偏好定义反应一致与否, 即“未来词按8 (前)键, 过去词按2 (后)键”作为反应类型的一致条件, “过去词按8 (前)键, 未来词按2 (后)键”作为反应类型的不一致条件。

3.2.3 材料

挑选与未来和过去有关的二字时间词, 如“明天”、“未来”等, 所有时间词均不含有方位词, 如“前” “后”等。实验前, 选取30名不参与正式实验的被试采用5点量表对时间词的熟悉度进行评定, 1表示非常不熟悉, 5表示非常熟悉。剔除熟悉度平均分3.8以下的词汇, 最终得到30个未来词, 30个过去词, 独立样本检验发现两类材料熟悉度不存在显著差异,未来= 4.29,过去= 4.30,(58) = −2.01,= 0.84。时间词用迅捷文字转语音软件完成, 统一选用与生活中情感、语气相近的标准女声进行转换, 对语音响度、语速进行标准化, 并去除了背景音。之后再通过Adobe Audition软件将实验材料统一转换为采样率22050 Hz, 单声道, 位深度为16的语音材料。

将60个时间词随机分成两组, 每组包含15个过去词和15个未来词, 匹配时间词所隐含的空间位置, 一致条件即要求被试听到未来词时, 按九格数字键盘上的“8 (前)”键, 听到过去词, 按数字“2 (后)”键; 不一致条件即要求被试听到未来词时, 按九格数字键盘上的“2 (后)”键, 听到过去词, 按数字“8 (前)”键。

3.2.4 流程

采用E-prime 3.0编写和呈现实验程序。被试距离电脑70 cm, 佩戴实验室专用耳麦, 采用九格数字键盘进行反应。首先在电脑屏幕中央呈现红色注视点700 ms, 紧接着播放音频, 每个音频呈现2000 ms, 被试听完音频后按要求做按键反应。如果2000 ms没有做出反应, 自动进入下一试次。正式实验前有练习阶段, 正确率达到90%以上方可进入正式实验。实验要求被试尽可能又快又准地进行反应。未来/过去词和8/2的对应关系和呈现顺序采用ABBA在被试内平衡。每个被试共完成120个试次。

3.2.5 结果与分析

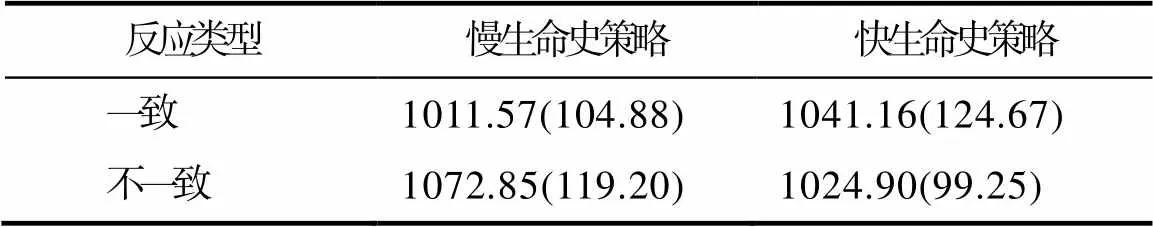

采用SPSS 17.0对数据进行处理分析。统计分析表明被试的错误率很低且分布均衡, 不足5%, 故在后续结果中不再分析错误率。删除所有错误反应以及2.5个标准差之外的数据, 占全部数据的4.1%。结果见表3。

表3 快、慢生命史策略被试时间词判断的平均反应时(SD) (ms)

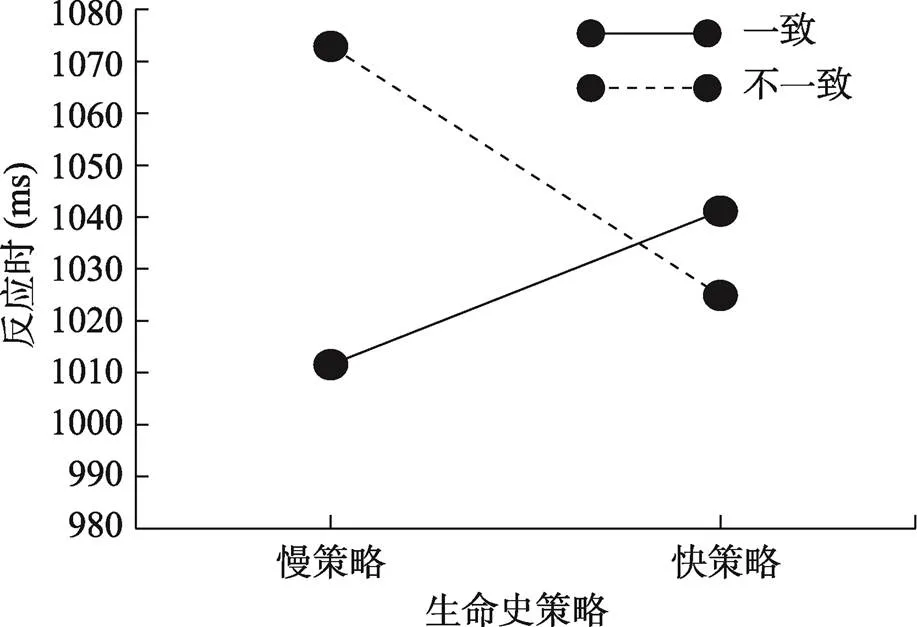

反应时的重复测量方差分析表明:反应类型主效应显著,(1, 58) = 5.77,= 0.02, ηp2= 0.09, 反应一致性条件下的反应时(1026.37 ms)显著快于不一致条件下的反应时(1048.88 ms)。被试类型主效应不显著,(1, 58) < 1,> 0.05。被试类型和反应类型交互作用显著,(1, 58) = 17.11,< 0.001, ηp2= 0.23。简单效应分析表明, 快策略被试在一致和不一致条件下反应时不存在显著差异,(1, 58) = 1.51,> 0.05; 慢策略被试在一致条件下的反应时(1011.57 ms)显著快于不一致条件(1072.85 ms),(1, 58) = 21.37,< 0.001, 如图2所示。

图2 被试类型和反应类型的交互作用

该结果表明对慢策略被试来说, 存在隐喻一致性效应, 当时间词隐含的空间关系与按键位置一致时, 被试的反应更快; 当时间词隐含的空间关系与按键位置不一致时, 被试的反应更慢。而快策略被试对两种内隐时空映射没有明显偏好, 因此两种反应条件下的反应时没有差异。实验2a和2b均发现快策略不存在内隐时空映射偏好, 慢策略偏好“未来−前”的内隐时空联结, 支持“时间焦点假设”。那么生命史策略和时间焦点是否能够共同影响内隐时空映射?研究3通过干预快、慢生命史策略个体的时间焦点, 进一步考察二者对内隐时空映射的影响。

4 研究3:时间焦点和生命史策略对内隐时空映射的影响

4.1 实验3a:时间焦点干预对快生命史策略隐喻一致性效应的影响

4.1.1 被试

根据G*Power 3.1在显著性水平α = 0.05且中等效应大小(= 0.25)时, 要达到95%的统计检验力的总样本量至少为54, 实验3a样本量为60符合标准。发放200份生命史策略问卷, 采用极端分组法选取得分较低的30%, 共计60人作为快生命史策略被试, 得分较高的30%, 共计60人作为慢生命史策略被试。实验3a以60名快生命史策略被试为研究对象。

4.1.2 设计

采用2 (干预方向:关注过去、关注未来) × 2 (反应类型:与干预方向一致、与干预方向不一致)的两因素混合实验设计。干预方向为被试间因素, 反应类型为被试内因素, 因变量为反应时。当实验前要求被试回忆过去时, 与干预方向一致指要求听到过去词按“8 (前)”键, 听到未来词按“2 (后)”键。与干预方向不一致指要求听到过去词按“2 (后)”键, 听到未来词按“8 (前)”键。当实验前要求被试展望未来时, 与干预方向一致指要求听到未来词按“8 (前)”键, 听到过去词按“2 (后)”键。与干预方向不一致指要求听到未来词按“2 (后)”键, 听到过去词按“8 (前)”键。

4.1.3 材料和流程

将60名快策略被试随机分成两组, 分别接受关注未来或关注过去的干预处理。如关注过去组的被试要求回忆过去的事情, 如昨天, 过去一周, 过去一个月做过的事情, 关注未来组的被试要求预想未来, 如预想明天, 未来一周, 未来一个月所要完成的计划, 为了确保干预的有效性, 要求被试回忆之后写下来, 将注意集中在过去未来时间事件上(刘馨元, 张志杰, 2016)。在进行书写任务之前, 主试向被试保证遵循保密原则, 不会泄露写下的内容。实验结束之后, 使用时间焦点量表对干预的有效性进行检验, 确保成功干预了被试的时间焦点。

材料和E-prime流程同实验2b。

4.1.4 结果与分析

操纵检查。首先, 按照de la Fuente等人(2014)的研究, 确保每个被试按指导完成书写任务; 其次, 对时间焦点干预有效性进行检测, 采用时间焦点量表对未来和过去焦点的得分进行检测, 干预方向为关注过去组的被试在过去时间焦点上的得分(过去= 4.98)显著大于在未来时间焦点上的得分(未来= 4.16),(58) = −3.00,= 0.004; 干预方向为关注未来组被试在未来时间焦点上的得分(未来= 5.24)显著大于在过去时间焦点上的得分(过去= 4.56),(58) = 2.82,= 0.007, 成功干预了被试的不同时间焦点。

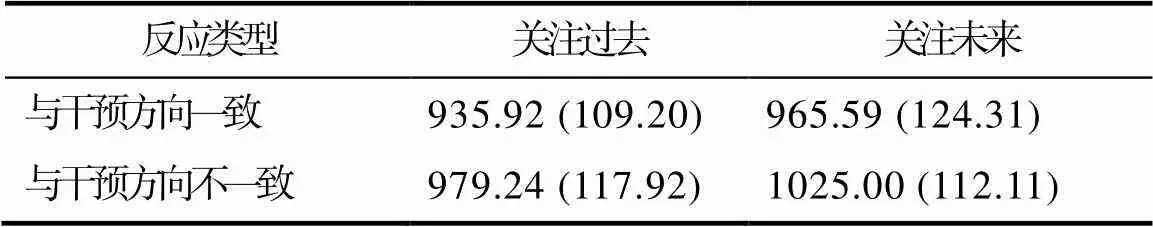

方差分析结果表现:(1)反应类型主效应显著,(1, 58) = 47.9,< 0.001, ηp2= 0.45, 与干预方向一致条件下被试反应(950.76 ms)显著快于与干预方向不一致条件(1002.41 ms); (2)干预方向主效应不显著,(1, 58) = 1.72,> 0.05; (3)反应类型和干预方向交互作用不显著,(1, 58) = 1.25,> 0.05。具体见表4。

表4 不同干预方向下快生命史策略被试时间词判断的平均反应时(SD) (ms)

结果显示, 快策略被试在干预时间焦点后内隐时空映射偏好发生了改变, 具体而言在与干预方向一致条件下的加工速度显著快于“与干预方向不一致”条件, 表现出隐喻一致效应。实验3a验证了研究假设, 也与前人研究一致(de la Fuente et al., 2014; Li & Cao, 2017, 2018a), 证明了时间焦点和内隐时空映射具有灵活性和可塑性, 并进一步证明了时间焦点假设的稳定性。

4.2 实验3b:时间焦点干预对慢生命史策略内隐时空映射的影响

4.2.1 被试

根据G*Power 3.1在显著性水平α = 0.05且中等效应大小(= 0.25)时, 要达到95% 的统计检验力的总样本量至少为54, 实验3b样本量为60符合标准。将60名慢生命史策略被试随机分成两组, 一组接受干预方向为关注未来的处理, 一组接受干预方向为关注过去的处理。

4.2.2 设计

本实验采用2 (干预方向:关注过去、关注未来) × 2 (反应类型:与干预方向一致、与干预方向不一致)的两因素混合实验设计, 其中干预方向为被试间变量, 反应类型为被试内变量, 因变量为反应时。

4.2.3 材料和程序

同实验3a

4.2.4 结果与分析

采用SPSS 17.0对数据进行处理分析。

操纵检查。按照de la Fuente等人(2014)的研究, 确保每个被试按指导完成书写任务; 之后对时间焦点干预有效性进行检测, 采用时间焦点量表对未来和过去焦点的得分进行检测, 结果显示成功的操纵了被试的时间焦点, 干预方向为关注过去组被试在过去时间焦点上的得分(过去= 4.71)显著大于在未来时间焦点上的得分(未来= 4.08),(58) = −2.43,= 0.018; 干预方向为关注未来组被试在未来焦点上的得分(未来= 5.25)显著大于在过去时间焦点上的得分(过去= 4.60),(58) = 2.9,= 0.005。

方差分析结果表现:(1)反应类型主效应不显著,(1, 58) = 1.41,= 0.24; (2)干预方向主效应不显著,(1, 58) < 1,> 0.05; (3)反应类型和干预方向交互作用不显著,(1, 58)< 1,> 0.05。具体见表5。

表5 不同干预条件下慢生命史策略被试时间词判断的平均反应时(SD) (ms)

基于研究2发现慢策略被试已有明显的内隐时空映射偏好, 因此对慢策略被试进行时间焦点干预试图塑造其内隐时空映射方向时, 会与原有的映射偏好产生冲突, 造成原有的联结方向消失, 在“未来在前”条件下和“过去在前”条件下加工速度没有显著差异, 隐喻一致性效应消失, 这说明时间焦点干预发挥了作用, 使得慢策略被试原有的内隐时空映射发生改变, 但又未完全与干预的方向一致, 这一结果部分支持假设3。

5 总讨论

本研究考察不同生命史策略被试的时间焦点和内隐时空映射联结偏好, 以及生命史策略和时间焦点共同对内隐时空映射的影响。研究1考察生命史策略和时间焦点的关系, 研究2分别使用时间图表任务和时间概念词加工任务考察不同生命史策略被试的内隐时空映射偏好, 研究3通过干预不同生命史策略被试的时间焦点进一步考察生命史策略和时间焦点如何影响个体的内隐时空映射偏好。

5.1 不同生命史策略个体的时间焦点和内隐时空映射偏好

前人研究发现与时间焦点相关的个体因素, 能够影响人们心智思维中的内隐时空映射(李恒, 2018), 如年龄、怀孕等(de la Fuente et al., 2014; 李爱梅等, 2015; Li & Cao, 2018b)。研究1和2同样发现生命史策略差异会造成时间焦点的差异, 也会影响内隐时空映射, 即慢生命史策略被试偏好未来焦点, 存在“未来在前, 过去在后”的内隐时空映射偏好, 且当映射方向与反应方向一致时反应更快即出现隐喻一致性效应; 快生命史策略被试对过去或未来两种时间焦点不存在显著偏好, 其内隐时空映射也不存在明显的偏好。

生命史策略理论认为, 慢生命史策略个体拥有注重长期发展, 着眼未来的稳定心理行为模式(霍达, 2018; 管健, 周一骑, 2016), 这种心理行为模式容易让人产生“关注未来”的心理时间朝向。再者, 慢生命史策略者受早年稳定、资源充足以及可预测生活环境和童年经验的影响, 在未来稳定的环境中能够获得更好的发展, 更多的做长期规划, 表现出更强的控制感和延迟满足的特点, 以期增加未来的回报(管健, 周一骑, 2016; 耿耀国等, 2019), 这都表明慢策略个体具有重视未来的特点。具身认知理论表明人们通常会把重要的东西置于眼前, 而偏好未来的特点会使慢策略个体将“前”与“未来”结合起来, 因此形成“未来−前, 过去−后”的内隐时空映射联结偏好。与慢生命史策略者不同, 快生命史策略者成长于不稳定的环境, 艰辛严酷的成长环境和无助的体验使他们形成悲观宿命论(Dewall et al., 2011; 耿耀国等, 2019), 童年的悲惨使其不愿意回忆过去, 对未来的反思不会使其掌控未来, 他们认为自己无法改变任何事, 倾向于即时满足, 形成了注重当下的行为模式(王燕等, 2017)。此外, 现代便利的生活方式催生了更多可以即时满足的方式, 这会进一步强化快生命史策略个体会将可获得的东西先收入囊中, 力求获得即时满足的行为, 如囤积行为(耿耀国等, 2019), 因此并不会对未来或者过去表现出更多的关注度, 也不存在明显的内隐时空映射偏好。

5.2 时间焦点干预对快、慢生命史策略个体内隐时空映射的影响不同

前人研究表明, 时间焦点会受到个体差异和认知训练等因素的影响而发生改变(Shipp et al., 2009), 且时间焦点的改变能够进一步影响个体的内隐时空映射(Gu et al., 2019), 由此可知时间焦点和内隐时空映射具有一定程度的灵活性(李恒, 曹宇, 2018; de la Fuente et al., 2014)。实验3a通过干预快生命史策略被试的时间焦点进而考察其时间概念加工, 结果出现了隐喻一致性效应, 也就是说通过塑造快生命史策略个体形成未来取向或过去取向的时间焦点, 可以促使其形成不同的内隐时空映射。出现此结果可能存在以下原因:首先, 已有研究表明内隐时空映射具有灵活性和可变性, 干预时间焦点会塑造不同的内隐时空映射(de la Fuente et al., 2014)。而快生命史策略个体原本也并没有明显的过去或未来偏好, 因此干预其时间焦点进而塑造新的内隐时空映射相对容易。其次, 生命史策略理论认为, 快策略被试童年生活环境不可预测、不稳定, 这使得快策略个体的应变能力较高, 适应生存的需要使得他们会为了更快的繁殖和短期获得资源, 求助于环境等各方面因素, 因此对事件和时间的变化更敏感(Hill et al., 2008; Leeuwen et al., 2014), 那么对其进行未来或过去时间焦点的干预使得他们很快适应了新的变化, 进而形成了由时间焦点干预所塑造的内隐时空映射偏好。研究结果支持时间焦点假设以及时间焦点和内隐时空映射的灵活可塑性。

实验3b通过干预慢策略个体的时间焦点, 结果未出现隐喻一致效应, 具体而言慢策略个体干预后的时间焦点变化并未完全改变其内隐时空映射偏好。推测原因如下:一是慢策略个体本已存在“未来在前, 过去在后”的内隐时空映射偏好, 时间焦点干预对慢策略个体塑造新的内隐时空映射作用有限, 而生命史策略作为被试适应生存的行为模式, 影响力要高于暂时的干预, 其对个体时间思维的影响根深蒂固, 所以即便暂时的干预对慢策略被试的偏好产生影响, 也难以抵御长期固有生活中形成的无意识反应策略。二是生命史策略是个体早期形成的稳定的心理行为模式, 是为了适应生存而形成的策略偏好(赛雪莹, 2019), 具有独特性、稳定性, 且其激活具有无意识的特点。因此在需要被试又快又准确的进行分类任务时, 被试激活了长期使用的、自动化的策略。由于时间焦点试图塑造的新的内隐时空映射与慢生命史策略所原有的时空映射偏好产生冲突, 因此被试在“未来在前”和“过去在前”两种条件下的反应都没有出现隐喻一致效应。此外, 值得注意的是本研究与Li等人(2017)引导不同专业被试改变时间焦点塑造内隐时空映射所得到的结果不同, 可能是Li等人研究中专业带来的偏好是个体成年后在学习过程中获得的, 被试成年后所学专业与早先被试生存环境所塑造的偏好也未必一致, 因此他们的时间焦点灵活性较强。

研究3在生命史策略框架下, 考察个人特质和认知训练的共同影响, 结果发现时间焦点假设也具有边界条件, 时间焦点的干预对内隐时空映射的影响也会受到生命史策略的制约, 这一发现不仅拓宽了内隐时空映射的研究视野, 也有助于加深对时间焦点假设的理解。与此同时, 研究发现快策略被试持悲观宿命论, 关注当下(Dewall et al., 2011; 耿耀国等, 2019), 可以通过塑造其时间焦点或内隐时空映射偏好使其更加关注未来, 能够延迟满足, 增加对未来的希望和掌控力等。而慢策略被试关注未来, 易于产生焦虑倾向(Diotaiuti et al., 2021), 也可以通过重塑其时间焦点引导其关注当下, 调节情绪和行为。

综上, 本研究率先从进化心理学角度引入生命史策略, 在此框架下探讨时间焦点对内隐时空映射的作用。在以往多使用问卷法的基础上, 采取在线加工的方法, 通过对时间概念的判断加工反映内隐时空映射, 避免了被试可能产生的反应倾向, 为时间焦点假设提供科学和客观的数据支持。研究结果证明了生命史策略能够影响时间焦点和内隐时空映射, 丰富了时间焦点和内隐时空映射影响因素的相关研究, 符合生命史理论的同时发现了时间焦点假设适用的边界条件。研究结果提示我们在日常生活中可以通过塑造时间焦点来促进个体对时间事件的处理, 如决策行为, 鼓励学生关注未来发展等, 同时也可以帮助人们更好地理解生活中的时空隐喻。内隐时空映射具有可塑性, 可以通过塑造个体不同的内隐时空映射偏好, 培养个体的怀旧能力或对于未来的想象力。

6 结论

本研究考察生命史策略和时间焦点的关系并采用时间图表任务以及时间词分类任务, 考察不同生命史策略被试的内隐时空映射偏好, 以及时间焦点假设在不同生命史策略被试中的稳定性。结果发现:

(1)不同生命史策略个体的时间焦点存在差异, 慢策略个体偏好未来焦点, 快策略个体不存在明显的时间焦点偏好。

(2)基于进化适应性发展出来的生命史策略能够影响内隐时空映射, 慢策略个体偏好“未来在前, 过去在后”的内隐时空映射, 快策略个体不存在明显的内隐时空映射偏好。

(3)时间焦点和内隐时空映射具有灵活可塑性, 时间焦点假设的解释力具有边界条件, 即时间焦点干预使得快策略被试形成了新的时空映射偏好, 但对慢策略被试内隐时空映射的影响有限。

Boroditsky, L. (2000). Metaphoric structuring: Understanding time through spatial metaphors.(1), 1–28.

Boroditsky, L., & Ramscar, M. (2002). The roles of body and mind in abstract thought.(2), 185–189.

Casasanto, D. (2016). Temporal language and temporal thinking may not go hand in hand. In B. Lewandowska- Tomaszczyk (Ed.),(pp. 169−186). Amsterdam: John Benjamins.

Casasanto, D., & Jasmin, K. (2012). The hands of time: Temporal gestures in English speakers.(4), 643–674.

Chen, B. B., Shi, Z., & Sun, S. (2017). Life history strategy as a mediator between childhood environmental unpredictability and adulthood personality.215–219.

Chen, C. (2014). A contrastive study of time as space metaphor in English and Chinese.(1), 129–136.

De La Fuente, J., Santiago, J., Román, A., Dumitrache, C., & Casasanto, D. (2014). When you think about it, your past is in front of you: How culture shapes spatial conceptions of time.(9), 1682–1690.

Dewall, C. N., Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2011). The general aggression model: Theoretical extensions to violence.(3), 245–258.

Diotaiuti, P., Valente, G., & Mancone, S. (2021). Validation study of the Italian version of temporal focus scale: Psychometric properties and convergent validity.(1), 19.

Evans, V. (2004).. Amsterdam: John Benjamins.

Figueredo, A. J., Wolf, P. S. A., Olderbak, S. G., Gladden, P. R., Fernandes, H. B. F., Wenner, C., … Rushton, J. P. (2014). The psychometric assessment of human life history strategy: A meta-analytic construct validation.(3), 148–185.

Geng, Y. G., Zhu, X. L., Shi, L. P., Yu, J. J., Zhan, T.T., & Yang, M. Q. (2019). Life-history strategies and hoarding: The role of sense of control.(6), 1267–1270.

[耿耀国, 朱雪丽, 石丽萍, 余洁静, 詹婷婷, 杨敏齐. (2019). 生命史策略与囤积:控制感的作用.(6), 1267–1270.]

Gibbs, R. W., Jr. (2017).. Cambridge: Cambridge University Press.

Griskevicius, V., Ackerman, J. M., Cantu, S. M., Delton, A. W., Robertson, T. E., Simpson, J. A., Thompson, M. E., & Tybur, J. M. (2013). When the economy falters, do people spend or save? Responses to resource scarcity depend on childhood environments.(2), 197–205.

Gu, Y., Zheng, Y., & Swerts, M. (2019). Which is in front of Chinese people, past or future? The effect of language and culture on temporal gestures and spatial conceptions of time.(12), e12804.

Guan, J., & Zhou, Y. Q. (2016). Fast and slow strategies of life history theory: A new route to understanding the differences of psychology and behavior.(6), 115–121.

[管健, 周一骑. (2016). 生命史的快策略与慢策略:理解心理与行为差异的新路径.(6), 115–121.]

Hao, H. P., & Fan, N. (2019). The effect of response mode on the space-time congruency effect.(2), 178–184.

[郝海平, 范宁. (2019). 反应模式对时间空间一致性效应的影响.(2), 178–184.]

Hill, E. M., Jenkins, J., & Farmer, L. (2008). Family unpredictability, future discounting, and risk taking.(4), 1381–1396.

Huo, D. (2018). The mediating role of life history strategies in the relationship between dark triad and procrastination in college students., (33), 220.

[霍达. (2018). 大学生黑暗三联征与拖延的关系——生命史策略的中介作用.(33), 220.]

Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by.(2), 426–435.

Leeuwen, F. V., Koenig, B. L., Graham, J., & Park, J. H. (2014). Moral concerns across the United States: Associations with life–history variables, pathogen prevalence, urbanization, cognitive ability, and social class.(6), 464–471.

Li, A. M., Sun, H. L., Xiong, G. X., Wang, X. T., & Li, B. (2016). The effect and cognitive mechanism of “time poverty” on intertemporal choice and proactive behavior.(6), 874–884.

[李爱梅, 孙海龙, 熊冠星, 王笑天, 李斌. (2016). “时间贫穷”对跨期决策和前瞻行为的影响及其认知机制.(6), 874–884.]

Li, H. (2018). Implicit space-time mappings on the front and back axis and their influencing factors.(6), 975–983.

[李恒. (2018). “前”、“后”轴上的内隐时空映射及其影响因素.,(6), 975–983.]

Li, H., & Cao, Y. (2017). Personal attitudes toward time: The relationship between temporal focus, space-time mappings and real life experiences.(3), 193–198.

Li, H., & Cao, Y. (2018). The influence of temporal focus on implicit space-time mappings on the front-back axis: Evidence from Han and Qiang Chinese.(10), 1083–1093.

[李恒, 曹宇. (2018). 时间焦点对前后方向上内隐时空映射的影响——来自汉族和羌族的证据.,(10), 1083–1093.]

Li, H., & Cao, Y. (2018a). Karma or Immortality: Can religion influence space-time mappings?(3), 1041–1056.

Li, H., & Cao, Y. (2018b). Time will tell: Temporal landmarks influence metaphorical associations between space and time.(4), 677–701.

Li, H., & Cao, Y. (2019). Planning for the future: The relationship between conscientiousness, temporal focus and implicit space-time mappings.,111–116.

Li, H., & Cao, Y. (2020). Best wishes for the future: The link between dispositional optimism and mental sagittal space- time mappings., 110212.

Li, H. J., Zhang, J. J., & Zhang, R. X. (2014). The vertically spatial metaphors of kinship words of Qiang nationality.(4), 481–491.

[李惠娟, 张积家, 张瑞芯. (2014). 上下意象图式对羌族亲属词认知的影响.(4), 481–491.]

Liu, X. Y., & Zhang, Z. J. (2016). The modulation of temporal focus on the effect of spatial-temporal association of response codes.(2), 279–284.

[刘馨元, 张志杰. (2016). 不同时间关注点下的空间-时间联合编码效应.(2), 279–284.]

Lu, Z. Y., Jia, L. N., & Zhai, D. X. (2017). The mapping for vertical spatial metaphor of the moral concepts: Bidirectional and unbalanced.(2), 186–196.

[鲁忠义, 贾利宁, 翟冬雪. (2017). 道德概念垂直空间隐喻理解中的映射:双向性及不平衡性.(2), 186–196.]

Luo, Y. J., Niu, G. F., & Chen, H. (2020). Early life environmental unpredictability and overeating: Based on life history theory.(10), 1224–1236.

[罗一君, 牛更枫, 陈红. (2020). 生命早期环境不可预测性对过度进食的影响: 基于生命史理论.(10), 1224–1236.]

Moore, K. E. (2014).. Amsterdam: John Benjamins press.

Núñez, R., & Cooperrider, K. (2013). The tangle of space and time in human cognition.(5), 220–229.

Sai, X. Y. (2019).(Unpublished master’s dissertation). Zhengzhou University, China.

[赛雪莹. (2019).(硕士学位论文).郑州大学.]

Shipp, A. J., Edwards, J. R., & Lambert, L. S. (2009). Conceptualization and measurement of temporal focus: The subjective experience of the past, present, and future.(1), 1−22.

Sng, O., Neuberg, S. L., Varnum, M. E. W., & Kenrick, D. T. (2017). The crowded life is a slow life: Population density and life history strategy.(5), 736–754.

Starr, A., & Srinivasan, M. (2021). The future is in front, to the right, or below: Development of spatial representations of time in three dimensions., 104603.

Wang, X. X., & Zhang, J. J. (2020). Spatial metaphor and weight metaphor in korean honorifics processing: The dual effects of semantic information and grammatical information.(6), 880–892.

[汪新筱, 张积家. (2020). 朝鲜语敬语词加工中的空间隐喻和重量隐喻——语义信息与语法信息的双重作用.,(6), 880–892.]

Wang, Y., Lin, Z.C., Hou, B., & Sun, S. J. (2017). The intrinsic mechanism of life history trade-offs: The mediating role of control striving.(6), 783–793.

[王燕, 林镇超, 侯博文, 孙时进. (2017). 生命史权衡的内在机制: 动机控制策略的中介作用.(6), 783–793.]

Zhang, J. J., Fu, Y., & Wang, B. (2020). Gender culture influence on spatial and weight metaphors of kinship words: Evidence from Bai, Yi, and Mosuo nationalities.(4), 440–455.

[张积家, 付雅, 王斌. (2020). 文化影响亲属词性别概念加工中的空间隐喻与重量隐喻——来自彝族、白族和摩梭人的证据.(4), 440–455.]

The effect of temporal focus on implicit space-time mapping in a life history strategy framework

WANG Yue1, WANG Xiaoyu1, SONG Ying2, LI Ying1

(1School of Education, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China)(2Number 10 Middle School of Yuci District, Jingzhong 030602, China)

It is a fundamental feature of human cognition to understand the abstract concept of time through space. As far as the direction of metaphorical mapping is concerned, space-time mappings in the 'front-back' direction are the most common. At present, most studies have confirmed the psychological reality of spatiotemporal mapping. However, research on implicit space-time mapping in mental thinking and its influencing factors are still controversial. The Temporal Focus Hypothesis (TFH) holds that language is not the only factor affecting the implicit space-time mapping, and that the attention individuals pay to past or future time, namely, Temporal Focus, is the key factor shaping the implicit space-time mapping. Temporal focus refers to the extent to which individuals allocate their attention to past, present and future time periods, and is influenced by a variety of factors such as culture, individual differences, and cognitive training. Life history strategy is a stable pattern of psychological behavior. It is a variable belonging to the category of individual differences. This study builds on existing research by introducing life history strategies, which are stable patterns of mental behavior that individuals develop through trade-offs in order to survive and adapt, and are variables that fall under the category of individual differences. Those with a slow life history strategy attach more importance to events related to the future and show a preference for “future thinking”, while those with a fast life history strategy focus on the present and have no obvious preference for “future thinking” or “past thinking”. This study adopts a time-focus questionnaire, a time-diagramming task and a time-word categorization task to explore the temporal focus and implicit temporal mapping preferences of subjects with different life history strategies, and the effects of life history strategies and time-focus on implicit temporal mapping.

In this paper, we examine the temporal focus and implicit temporal mapping preferences of individuals with different life-history strategies, and further verify the stability and applicable boundary conditions of the temporal focus hypothesis through three studies. In Study 1, the Life History Strategy Questionnaire and Time Focus Scale were used to explore the relationship between life history strategy and time focus. Study 2 explored the relationship between life history strategy type and implicit temporal mapping direction using a temporal diagramming task and a temporal word decision task, respectively. Experiment 3 further tested the stability of the temporal focus hypothesis by initiating different temporal focus in individuals with fast and slow life history strategies. The results showed that the fast-strategy subjects had no obvious preference for temporal focus and implicit temporal mapping, while the slow-strategy subjects preferred future temporal focus and “future-front, past-back” implicit temporal mapping associations. The intervention of temporal focus shaped the implicit space-time mappings direction of fast-strategic individuals with a metaphorical consistency effect, whereas for slow-strategic subjects, the intervention had a limited effect.

The entire study demonstrates that life history strategies can influence temporal focus and implicit space-time mapping from an evolutionary adaptive perspective. And the temporal focus hypothesis has boundary conditions.

the metaphor congruency effect, life history strategy, temporal focus, implicit space-time mappings

B849: C91

2022-07-08

*教育部人文社会科学研究项目(20YJC190023); 河南省哲学社会科学基金(2022BYY020); 河南省教育科学规划重点课题(2022JKZD32); 2021年郑州大学研究生教育研究项目(YJSJY202147)。

李莹, E-mail: liying@zzu.edu.cn