《宣大山西三镇图说》

——大同内五堡与大同兵变

2023-05-06郭琦席会东

◎ 郭琦 席会东

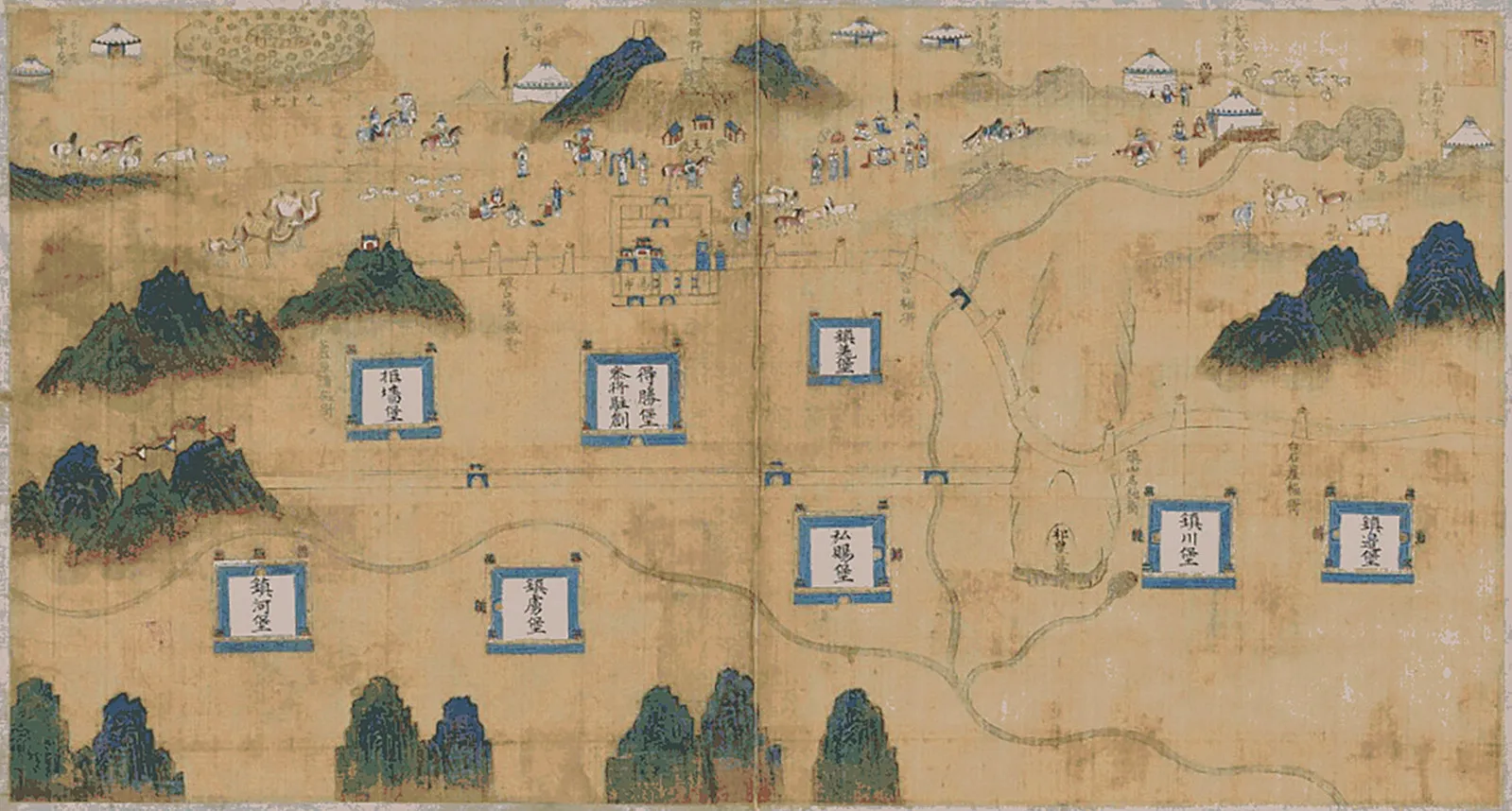

《宣大山西三镇图说》成书于万历三十一年(1603 年),经由时任宣大总督的杨时宁历时一年著成。按镇、路、城堡逐级分别叙述宣府镇(镇城治所今河北宣化)、大同镇(镇城治所今山西大同)、山西镇(镇城治所今山西宁武)三镇各堡形胜、要害、边防情形。

《宣大山西三镇图说》主要有两个传本,一个是明代万历年间秘阁本彩绘本《宣大山西三镇图说》残卷,现藏于日本宫内厅书绫部,每卷前题《九边圣迹图》;另一个是明代万历年间雕版刊刻的足本,收入郑振铎1941 年刻印的《玄览堂丛书》。

日本宫内厅书绫部所藏万历秘阁本彩绘本《宣大山西三镇图说》使用青绿山水画法绘制,每页图幅纵横41.5 厘米×38 厘米,以一图一说、图文并茂的形式,生动描绘宣大三镇的山水形势、城镇形态与军事布防情形,城与堡的形状大致都为方形或长方形。该图籍绘制后要进奉给皇帝,所以修纂相当精审。《宣大山西三镇图说》大同镇部分为杨时宁与大同巡抚张悌共同编写,内容比同时期其他大同镇相关的著述更为准确详尽,是了解明代山西和河北北部一带长城沿线边防的第一手史料,具有很高历史价值。

内五堡图景

《宣大山西三镇图说》之《大同分巡冀北道辖北东路总图》所绘的内五堡(又称边镇五堡)于嘉靖十八年(1539 年)由宣大总督毛伯温主持落成,皆为土筑堡,北临沙漠、南翼城镇,分布在大同府城西北50 多里的长城沿线,每堡相距25 里,由东至西分别为镇边、镇川、弘赐、镇虏、镇河堡。其中四堡地名均有“镇”字,以示镇守一方,体现了鲜明的军事色彩。镇虏堡的“虏”字是明朝时对蒙古部族的蔑称,清朝则改为“鲁”,反映了明清两朝族群观念的演变。

《宣大山西三镇图说》之《大同分巡冀北道辖北东路总图》

《大同分巡冀北道辖北东路总图说》方位为上北下南、左西右东,用传统形象画法详细描绘大同地区长城内外山川形胜、城堡建置,突出表现内长城以南的内五堡和外长城以内的镇羌、得胜和拒墙三堡、沿边马市及长城要冲。长城以外着重表现蒙古顺义王(即俺答汗)庭、部落营帐及马羊驼分布,形象反映蒙古部族生活场景。图说内容阐述大同为极边险地,是蒙古部劫掠频发地,设置有大量边墩、火路墩、烽火台等瞭望和军情传递设施,驻扎有官军六千余名,马骡近两千匹,万历年间城堡城墙都进行了包砖。之后的各堡分图同样以图文并茂的形式展示各堡山川形胜、军事布防形式,生动再现了大同地区万历年间的边防形势。

五堡修筑背景

“大同镇城孤悬极边,与胡虏共处一地,无寸山尺水之隔”。明朝时期,大同镇是北边长城防御体系的重要组成部分,雄踞黄河之东,屏障京城之西,在九边中的战略地位尤为重要。但没有天险使得整个大同城北面四望平衍、难守易攻,因此,嘉靖年间明廷投入大量人力、财力集中修筑大同北部地区的军堡,以增强其防御能力。当时蒙古土默特部俺答汗实力正强,“部落十余万众,明盔甲者三万有奇,马四倍之,牛羊十倍之”,往往把大同作为突破口,时常率众侵扰五堡以北的大边(外长城一带),使大同周边防御设施毁损严重,因此大同一度只能依靠在二边(内长城)以及二边附近修筑军堡进行防御。

时任大同巡抚的张文锦主张修复大同镇城以北原有宜宁、水口、黑山三堡,增兵戍守,并在此基础上增筑两堡,加强防御。但鉴于计划的大边五堡即外五堡距离大同镇城较远,紧急支援与物资运输不便,张文锦提出在大同镇城以北九十里,修筑驴圈、窑山、水头、红寺、沙河五堡,各堡派遣镇戍官军五百名的建议,这一方案得到嘉靖帝的批准。张文锦正是根据这一方案强令2500 名镇卒举家前往并戍守边镇五堡,引发了嘉靖三年(1524 年)的大同士兵哗变。

张文锦提出的五堡修筑方案出于三方面考虑:一是军事层面,大同镇处于明蒙交战的最前沿阵地,通过修堡来加强其军事防御能力;二是经济层面,实现士卒屯戍耕牧,缓解边镇缺粮问题;三是张文锦因抗敌有功而迈上政治舞台,此时更是急于媚上邀功,以求晋升,甚至威胁部下如有不从便以军法处置。

但张文锦忽略了现实存在的两大困难:首先,在朝政混乱、朝臣倾轧的背景下,边政败坏、财政匮乏的大同堡军生存相当艰辛。经明初不加节制的开发与深入塞北的烧荒政策,原本就气候酷寒的大同自然环境更加恶化,草场也遭受严重破坏。再加上“开中法”与军屯制度的败坏,使得当地近侍、豪右、外戚等以各种名义占据屯田,军粮长年拖欠,兵卒“妻居无煤,幼儿裸体”。据巡抚都御史刘麟言,“大同等卫军士自正德七年以讫于嘉靖四年月粮俱未支给,十三年不发月粮。”士兵们的粮饷被克扣,还要自行贴钱买马买兵器。其次,五堡作为新建防线,设施短缺,甚至没有安置家眷的房舍。更关键的是每堡只能分摊五百人,最近的距离镇城也有百里之远,紧邻极易受到攻击的前线,既难以守御也难以获取救援。边卒身处边疆,熟知边情,蒙古的多次南下给士兵们的心理造成巨大压力,他们清楚蒙古骑兵的强大,与其作战无异于以卵击石,自身和家人的生命安全都得不到保障,因此,广大士兵都不愿前往五堡戍守。

地方指挥贾鉴作为为数不多的支持张文锦的人,被任命到修堡工程一线督工。他先是杖责不愿带家眷动身犯险的亲兵队长,激起了士兵的愤怒,后又公差私役,让士兵们为自己霸占的田地无偿劳动,将本就面临生存困难的士兵推向兵变的边缘。

五堡修筑与大同兵变

嘉靖三年(1524 年)八月,大同发生长达八个月的兵变。郭鉴、柳忠等人作为首领,夜间举火为号,带领哗变士兵先后攻杀贾鉴和巡抚都御史张文锦,释放了大同镇城的囚犯,并打开仓库为兵民发放粮食,在城内放火烧毁镇守总兵公署和巡抚衙门,震惊朝野。这场兵变也对朝政和边政造成了深远影响。

从朝政来看,内阁首辅杨一清主张对外积极防御、慎固封疆,对内稳定军心、预备边储。嘉靖帝也决定将兵变责任归咎在张文锦和贾鉴二人身上,而对叛乱士卒采取了宽大处理政策。这一政策考虑到士兵们为了生存“不得已而为之”的无奈,他们只是想解决拖欠许久的粮饷、处罚贾鉴一类贪赃妄为的军官,并无强烈的政治目的。这一决定不仅可以迅速稳定大同动乱的局势,适当缓和士兵与军官贵族之间势如水火的对立情绪,而且可以收服军心民心,稳固边防。

然而,在党派纷争愈演愈烈的明朝中后期,这一正确方针却遭到以内阁学士张璁为代表的一部分私心颇重的官员反对,他们作为曾在“大礼议”之争中坚定站在嘉靖帝一边的“有功之臣”,主张派兵对哗变士兵进行严酷镇压和分化瓦解,并干扰杨一清所制定的各项政策的执行。在反复权衡利弊得失之后,嘉靖帝最终决定处理大同兵变的方针是“擒斩首恶,赦其胁从”,于是“大同首逆郭巴子、韩天禄等四名,助逆焦陻云、马江等三十四名先后捕获”。“大礼议”之后的政局愈发纷乱,明朝边防政策愈发偏离正确轨道,杨一清也于嘉靖四年(1525 年)被革职。从此明廷失去了一名善于与蒙古部周旋协调的能臣,守边军队士气也受到沉重打击,防御更加脆弱。且在新怨未解、旧弊已深的前提下,这一解决方案也并没有从根源上化解军官与士兵、明廷与边镇之间的矛盾。

嘉靖十二年(1533 年),时任大同总兵官的李瑾认为挖一条四十余里长的壕沟可以阻遏蒙古骑兵的冲击。这一意见得到兵部左侍郎刘源清的批准,并令其三天完成。由于李瑾“克日计工,督并严急”,士卒不堪忍受,王福胜、王保遂率领六十余人,杀死李瑾,胁迫总兵朱振代理指挥使,又火烧巡抚官署,这便是大同镇的第二次兵变。

事变发生后,嘉靖帝命群臣讨论解决方案,刘源清认为法不可废,主张严厉惩处。嘉靖皇帝认可其意见,令他与潘仿二人相机剿抚。刘源清贴榜于大同城中令士卒自行解散,但在榜文中又对嘉靖三年的兵变旧事重提,“乃今稔恶戕主帅,天讨所必加者。”这让参加过之前兵变的士兵们看到后恐慌不安,以为朝廷要追究过往之事,扩大打击面,城中甚至到处流传刘源清将要屠城的谣言。城内士卒为了打破官军的围攻,派人偷偷出边与蒙古联系,请求其南下为援,并承诺以代王府作为对蒙古部的酬谢,于是蒙古小王子率数万人大举入境。一时间大同内有士卒叛乱未平,外有蒙古入边扰掠,局势变得更加错综复杂。这一局势使得刘源清急于平乱,甚至不惜以毒烟熏死城中军民,再以大水灌城。同时他急于立功邀赏,于是不顾大同军民安危而大动干戈,不仅没有快速平定军乱,反而使事态进一步恶化,引起了嘉靖帝的不满。

嘉靖十四年(1535 年)二月,嘉靖帝命令兵部侍郎张瓒取代刘源清前往大同平乱。张瓒一面缉捕动乱首领,一面开仓赈济军士,采取剿抚结合的方式将叛乱初步平定。此次兵变虽然仅持续四个多月,但破坏性较前一次更大,而且出现了叛卒勾结屯驻大同塞外的蒙古部落的情况。叛卒在诛杀李瑾之后,就立即“遣人以金币女伎遗北虏乞援”,内外勾连使得边防形势更加严峻。

从边政来看,兵变后很长一段时间里,大同镇墩营多被毁坏,好不容易营建起的边防系统又受到严重破坏,边防建设处于停滞状态。与此同时,蒙古部日渐强盛,随着俺答屡次求贡不成,其南下侵扰活动日益频繁,甚至“无岁不入寇”,大同地区的明军所担负的防御作战任务也日益繁重。冰冻三尺非一日之寒,明王朝对这两次兵变都抱以轻拿轻放的态度,且因明廷对其政策多次反复,动摇了军队忠心,以致出现明军叛卒北逃蒙古,为蒙军所用的情况。尽管当时正值蒙古左右两翼联合攻击兀良哈部,未能给予大同叛卒支援,但在此之后,边镇叛卒投奔蒙古、与蒙古私下沟通联系的情况愈演愈烈,“叛者北走从虏几千人。”他们将蒙古部作为支援后盾或新的投奔地。大同边军本就久经沙场、骁勇善战,动乱后的军纪愈发废弛败坏,士卒更加骄横难治,他们乘乱劫掠居民,使得大同城一片废墟。而在平乱过程中,明朝官军昼夜围攻,“大肆杀掠,城外横尸枕藉”。本次兵变后,辽东等地也发生大小程度不等的兵变,明廷威望愈发低落。

五堡落成及其意义

因修五堡导致两次兵变后的十多年里,“有闻人言五堡之事者,摇手闭目,未敢出声以应”,五堡的修筑计划、防御设施的维修都无人敢再过问。嘉靖十八年(1539年),宣大总督毛伯温直言“变所由生,以任用匪人,非建议谬也”。他吸取了张文锦刚愎自用酿成兵变的教训,与巡抚史道、总兵梁震尽量照顾军士诉求,最终完成镇边、镇川、弘赐、镇虏、镇河等内五堡修筑,并派兵三千戍守。至此五堡“北逼沙漠、南翼镇城、东亘阳和、西连左卫”,完成了大同地区新边防体系的构建。

镇边堡初名镇胡堡,依采凉山北麓而建,坐南朝北,开东西两座城门并设瓮城,是镇守边关的重要位置,故而得名。北边与今内蒙古接壤,东接阳高县,因原堡建于易受冲淹的沟谷处,四周道路崎岖,不便转输,故而改至土地肥沃、地势高阜之地。镇川堡北距长城五公里,南距大同城三十公里,东接镇边堡十六墩,原名为水尽头,后稍作东移。该堡地势平坦,无山河之险可守,这种天然的便利条件非常适宜蒙古骑兵驰骋纵跃,故而修建最为坚固,有“铁打的镇川”之说。弘赐堡东接镇川堡十九墩,由原红寺堡扩建而成,处于五堡的中心位置,既为得胜堡的后援,又直接守护着镇城的安危,战略地位重要,规模与兵备最为强大。镇虏堡东接弘赐堡十五墩,旧称护村堡,墙体高厚,敌虏一旦突入拒墙,祸必延至本堡,进而危及大同。因红寺堡孤立无援,为方便与其沟通而建。镇河堡东至镇虏,北至拒墙,南至云冈,西至破虏。重建时因原沙河堡地势低洼,易陷淤泥而略往南移。五堡的落成“使内边固,外边以渐而成,大同无忧矣”。

大同镇作为拱卫京师的重要关隘,明蒙冲突的前沿阵地,地位之高,不必言表。但自兵变之后,该地士卒犯上叛乱,百姓流离四散。本该修筑好的五堡,因兵变拖延了十五年之久。五堡落成后至嘉靖朝终结,正值蒙古铁骑数度深入明地袭扰的高峰期,同时也是我国历史上气候最为寒冷的“小冰期”。草原地区因自然灾害频发导致牲畜死亡、食物匮乏,不时遭遇饥荒、天花疾疫的侵袭。俺答汗的目的不过是想以武力迫使明朝答应其通贡互市的请求,满足生活所必需。但嘉靖帝固守族群歧视和隔离政策,加上长期以来的外部兵戎相见、内部士卒叛逃,早已失去信任根基,故对其贸易往来的要求一再拒绝,坚持闭关绝贡的政策,使得大同地区“无岁不为战场”。而五堡近护大同,远卫京师,此时在剑拔弩张的明蒙关系下起到了重要作用。

嘉靖年间明朝风云多变,疆域危殆。五堡从肇建到落成,是在外部军事压力的逐年增加和内部朝廷各派力量的博弈中,经过相当长时间的努力才告成的。廷臣往往出于党派纷争的一己私心,将蒙古问题作为政治斗争的工具,对其态度摇摆不定,时守时攻,地方边臣也就无所适从,有边无防。可见,嘉靖一朝从上至下缺乏通时达势的长远眼光与合理政策。如此一来,只能招致蒙古部落更猛烈的进攻,带来灾难性的后果,为俺答汗兵临北京城的“庚戊之变”埋下伏笔。

通过边防图籍再回望大同兵变,可见五堡地理位置之险要、军事防备之必要,庙堂之上的政治冲突、党派争斗的黑暗,以及边镇之远的军心不再、强敌入寇的危机,更能感受到作者借此表达对当地边防情况的担忧之情和御虏守边的爱国之意。

大同作为国家边防体系最严密、统治管控最严格的军事重镇,叛乱却频繁发生,从一个区域揭示了明代边防形势的严峻和走向衰落的历史轨迹。

《宣大山西三镇图说》之《弘赐堡图说》