融媒体时代背景下实验影音作品《隐匿的秩序》的视听构建①

2023-05-02庄晓霓南京艺术学院传媒学院江苏南京210013

庄晓霓(南京艺术学院 传媒学院,江苏 南京 210013)

《隐匿的秩序》②《隐匿的秩序》获得2019 第十六届北京国际电子音乐作曲比赛C 组(电子音乐与影像结合类)一等奖。创作团队:音乐与声音设计:庄晓霓;编舞:王佳维;视频创意与剪辑:大海;视频拍摄:大海、王跃;独舞:陈柯;群舞:陈亚露、易琦丽、赵津一、叶玲娜(塞尔维亚)、玛丽(克罗地亚、德国);南京市舞蹈工作室“北河身体剧场”。在视听语言方面,借鉴了非线性叙事的手法,在结构中将对应“自我”“秩序”“中间层”三个概念的视听元素进行了融合与对位,以替代常规的叙事性排列。在声画关系上,研究了音、色、动作之间联觉效应,期望通过对于乐音形态、色调变化、影像运动的相似性设计,引发受众的心理活动,以此增加审美体验。在创作方面,音乐尝试使用算法模块获得了新音色与不同的声音形态,影像尝试了不同手法的拍摄与后期渲染。

世界在改变,人类自身的生命、行为、认知、意识、情感与道德都面临着被科技手段深度改造的前景。经历了农耕时代、工业机械时代、资本经济时代,正在科学技术的驱动下向着未知呼啸前行的我们也在欢呼与冷静间切换着矛盾的视角。利用视听的符号来表达、诉说个体的一些感受,尝试与观看作品的受众实现共情,《隐匿的秩序》正诞生于此。

一、作品立意与创意来源

作品《隐匿的秩序》总长4 分17 秒,结合了实验电子音乐、现代舞与影像。作品在音乐方面,融合了噪音与乐音两种元素,所有的音乐素材都由主题长号与小提琴的旋律变形而成。A 部分(00´00—01´09)是主题旋律第一次噪音化变形陈述,A1 部分(2´00—2´13)是主 题动机的发 展,A2 部分(02´38—3´30)是主题乐段乐音化的完全呈现(见图1)。除A2 部分为传统乐音乐段,其余所有部分均以噪音为主,音响上偏向于气氛性渲染。

图1.《隐匿的秩序》音乐结构图与动机在纵向声部上的对应关系

在作品立意方面,《隐匿的秩序》所传递的是一种情绪,是个体在外界秩序不断变化重组过程中,对中间层流失所产生的焦虑感。遵守秩序让我们更容易适应世界、找寻自我,然而科技时代,秩序正在潜移默化地改变人们的内在与社会的外在,还来不及适应或过度适应秩序变化的小部分群体会逐渐被归为异类吗?是什么让秩序发生了改变?自我在秩序改变的过程中又该如何定位?作品通过对视听表征的设计,引导受众进行审美移情,从而共同思考相关问题。

1.维护秩序的安全感。从基因学的角度看人类因序而生,薛定谔所著的《生命是什么》①埃尔温・薛定谔(Erwin Schrödinger,1887—1961),奥地利物理学家,量子力学奠基人之一,发展了分子生物学。《生命是什么》(全称:《生命是什么——生物细胞的物理学见解》)是薛定谔创作的生物学著作,于1944 年首次出版。该书通过热力学和量子力学理论来解释生命的本质,引入非周期性晶体、负熵、遗传密码、量子跃迁式突变等概念来说明有机体物质结构、生命的维持和延续、遗传和变异等现象,从而推动了分子生物学的诞生。[1]第六章中研究了“有序、无序和熵”的概念,薛定谔强调“生命物质体现出一种高度的秩序和规律性”。死亡就是走向无序,走向熵的最大化。从社会学的角度上,社会的建立需要秩序,而每个人也遵循着内心的秩序。从某种角度来说,人类的认知模式是秩序化模式,包含了人对秩序感的依赖和对不确定性的恐惧,恰当依赖秩序可以为我们带来安全感。

2.秩序缺失的焦虑感。人群中的异类,往往会受到排斥,因为他们存在于大部分人所维护的自身秩序之外,然而秩序到底是什么?在艺术视角中,秩序可以对应为作品的结构:听觉表征中,秩序是曲式结构;视觉表征中,秩序是叙事结构。不同的结构规范了乐曲与作品的时代性、风格性,也规范了大众视听审美的标准。难以理解的艺术作品往往都在结构上进行了或多或少的实验,这项实验衍生出了一些脱离大众审美安全感的视听结果,它为作品带来了认知体验中无法被预测的新情绪,这些情绪可能是由新鲜感带来的兴奋,也可能是由不确定性带来的恐惧。这些破坏常规结构的作品,在实验初期经常被打上异类的标签,甚至他们的创作者也被同行所排斥。因为它们仅存在于部分创作者自身秩序的想象范围之内,对于其他的受众群来说,作品本身与广为流行的作品存在较大的差异性,陌生且未知的视听体验促生了排斥情绪。一部好的艺术作品的结构与社会结构相同,潜移默化地改善秩序的规律,有效地调和安定与焦虑情绪的融合与转换,是作品设计的精髓,也是处于社会群体中的人的自我调节。

二、视听表征所构建的“秩序”

《隐匿的秩序》一共提出了三个抽象的概念,分别是秩序、中间层与自我。作品中的结构象征着外在生存环境中的秩序;作品中的动机象征着个体的自我;作品中的声部层次与段落过渡象征着“中间层”的概念。人因序而生,秩序包裹着社会结构以及结构中的个人,中间层划分了人的角色、阶层、状态、社会结构。

秩序化和社会结构也有着紧密关系。人本身对于外部的秩序化需求和社会秩序对于人的同化作用,形成了我们对于秩序和秩序内角色分类的理解。例如疫情时期,我们不得不通过在线方式工作学习,但“面对面”仍然不能被完全取代,它和公共仪式一样,秩序化了我们角色的分类和上下级关系,建立了一种基本的共情和对话语境,易于缓解人们的焦虑。因此一个艺术作品较好的结构如同我们对生活、社会中秩序的理解一样,需要符合一定的规律,如果超越了大众的认知,那也将无法有效地传递作品所要表达的意图。

《隐匿的秩序》为呼应“秩序”概念,在听觉表征上选择了具有明确调性的传统管弦乐与其对应,主要出现于2´43—3´30,占作品的1/4,其他部分均为对该部分音乐采样后所变形的音乐音响化织体,这些变形的片段与噪音声部的加入象征着在秩序不断重组过程中人们依赖性缺失所产生的困惑与焦虑。创作过程中多次更改作品的结构,重组段落发展,最终依据动机的发展规律,将曲式分析为A、A1、A2 发展型乐段结构。在实际聆听中,对核心动机的大量变形、对过渡乐句的刻意隐匿与闯入设计,使得段落在听感上的清晰度变为模糊。

在视觉表征上,为找到适应象征“秩序”的外景场地,创作团队多次对南京不同的地区进行勘景,最终选择了南京艺术学院的实验大楼顶层。该场地呈梯形状,具有较好的通风效果,且方便悬挂巨大的塑料膜。风起时,随风律动的塑料膜通过风的律动,建立起了相对抽象的场景(见图2)。在作品中,该场景用于对应看不见、摸不到的“秩序”。

图2.《隐匿的秩序》作品中实验大楼顶层塑料膜随风变化的场景图

三、视听表征所构建的“自我”

从创作意图的宏观角度上看,我们的世界经历了农耕时代与工业机械时代,在如今的资本经济时代下,提前消费、透支未来的即时性充斥着人们的生活,带来了新老秩序的交替,生活中暗涌环伺的矛盾使现象级事件接连不断发生。这些矛盾的背后是人们对自我价值的不同界定导致的“来自现在的困惑”,美国心理学家威廉詹姆斯在著作《心理学原理》①威廉・詹姆斯(William James,1842 年1 月11 日—1910 年8 月26 日),美国心理学之父,美国本土第一位哲学家和心理学家,也是教育学家、实用主义的倡导者,美国机能主义心理学派创始人之一,亦是美国最早的实验心理学家之一。《心理学原理》一书中,作者从将心理学当作一门自然科学的基本前提出发,研究了人类心理活动与大脑神经生理活动的关系,考察了关于人的心理现象的内省分析和实验研究等方法,对意识、记忆、想象、情绪、推理等各种心理现象进行了讨论,特别是提出了思想之流(或意识流)的思想。[2]中,对“自我”概念进行了详尽的阐述,把自我分为经验自我和纯粹自我。《隐匿的秩序》在创作动机上,围绕“自我”展开,音乐主题动机与男舞者共同构建了“我”这个虚拟角色,并通过该角色探索视觉与听觉中“经验的自我”与“纯粹的自我”之间的关系。对物理声学乐器小号、长号、弦乐、打击乐的音频变形:音高微调、节奏变化、音频时值拉伸、音质线性变化等等手段都为暗示自我在秩序重组中所体现出的不安、困惑、焦虑。

谱例1.《隐匿的秩序》音乐部分核心乐句与动机采样D 音(方框勾选)乐谱图

图3.频谱分析总乐曲中长号D 音采样变形所出现的部分

1.听觉表征中的“自我”的构建。《隐匿的秩序》中的听觉核心动机为一个乐音乐段,由铜管组承担。主题乐句中的动机由小号所演奏(见谱例1),该动机象征着经验的自我,在聆听中可以轻易识别,同时也暗示了集体眼中的个人形象。在对应纯粹的自我方面,选择以长号乐句中D 音为主要用于变形的动机单音,该动机呈现噪音化特征,不易识别,暗示藏于内心深处、外界无法察觉的纯粹自我,单音音效化的加法变形象征了纯粹自我从简单裂变为复杂的成长过程。(见图3)

2.视觉表征中的“自我”的构建。在视觉表征中,对“自我”概念的呼应主要体现在配色、编舞、造型、场景构建、镜头语言等方面,在设计上对“经验自我”与“纯粹自我”进行了重点区别。在配色上,“经验自我”选择了冷色调蓝色,蓝色的色彩特征为稳定、平静、信任和谐以及淡淡的悲伤;“纯粹自我”选择了黑色与白色的曝光处理,黑色的色彩特征为神秘、权利、严肃、传统与现代;曝光的白色则映射了黑色的另一面:平凡、轻浮、前卫与实验。

在编舞与造型上,男舞者蓄发、着装稳重在舞群中行走的造型,对应了集体眼中形象良好的经验自我。男舞者半裸、光头的造型对应了纯粹的自我,象征秩序的塑料膜从头部开始逐渐缠绕住舞者的全身,舞者与塑料袋的博弈之舞象征着纯粹自我与内心秩序间的对话。

四、视听表征所象征的不安定因素“中间层”

“中间层”作为一个符号,可以被定义成任意的具体内容。例如在音乐中,它是过渡句、铺垫声部;在镜头下,它是背景、环境;在生活中,它是人与人之间的“附近”距离,当今的个体大多只关心家人或聚焦于对重大公共事件的议论,往往忽略了“附近”那些住在隔壁本该串门走访的邻里、那些街角巷尾本该点头微笑的街坊。对即时性的追求也会令人与人的关系缺少“一段时间”的培养,因此可能会出现更多的旁观者情绪,人们在这样的情绪状态中,极易出现过度同情与冷漠两种情绪对应极端。从聚焦到微观的艺术创作视角上观察:自动化作曲软件、智能配和声、AI 智能绘画等工具的出现在节约新生代艺术学习者时间的同时也导致了象征着传统学习过程的“附近”的消失,这里的“附近”对应的或许是一位演奏员常年枯燥的练习、或许是一位音乐学习者日积月累的四部和声练习题。“附近”去了哪里?微信、支付宝、淘宝、饿了么等App 将人类本应感知的“附近”转化成了即时效应的工具,在便捷与效率的驱使下,“附近”已转变成了即时性的数据。如同那些自动化作曲的工具,让我们在享受即时效应的同时,早已因贪图快速的创作结果而省略了一笔一画创作音符时的基础性成长。

表1.《隐匿的秩序》视听表征设计表

图4.左为打击乐单音,右为4 种变形后的声音频谱图,对音高、音质、时长、音量进行的变形

“附近的消失”也是中间层的缺失,已经成为现代社会发展的趋势,笔者认为消失的是社会转变期中点点滴滴的经历,而这些被即时效应所省略的经历是我们获得良好品格的路径,是有朝一日融于集体挥斥方遒的基石。在音乐中,中间层是应当起到铺垫功能的内声部、是起到过渡作用的经过性乐句、是同一音高上两种不同音质乐器的转换、是镜头转场的交叉淡出等。《隐匿的秩序》A 部分,仅为单声部,乐段间的过渡连接使用了音色线性变化、休止性停顿或闯入乐句,音色均为噪音,呈现上升、下降、旋转等运动特征,削弱了原本应由过渡句和终止式所发挥的功能性陈述,这些设计均对应着中间层的消失。由于大众听觉审美中期待性乐句与段落转折并未出现,结构上的秩序被破坏,受众似乎听懂了作品但又很难融于其中,这正是作品想要体现的中间层缺失所带来的不安。为了将所有概念意图转化为有效的视听表征,在作品拍摄前期,笔者与创作团队拟定了大致的视听创作方案(表1),以此保证每一帧的所听所看都能具有象征性。

(一)听觉表征中的“中间层”

《隐匿的秩序》中主要采样了长号声部、打击乐声部0.3 秒左右的单音作为表达“中间层”的声音符号。在整体作品中,打击乐声部都处于铺垫性的作用,在旋律、和声、低音声部中交叉渐入。乐段过渡大多采用了线性音色渐变,由此加强段落之间的连贯。A 部分是对a1 乐句采样的拉伸处理,在KYMA 软件中使用S 正弦波集合(Sum of sine)模块处理,在对原音频进行3 倍拉伸的同时修改了音频的基础波形并增加了混响,使得单声部在听觉上变得厚重,从中高音区快速坚毅的紧张性音乐形象转变为低声部缓慢沉重的压抑性形象。A1 部分是对a2 乐句的拉伸,乐句功能为铺垫性,发展到1´17 左右时,线性旋律变速还原为颗粒性动机D 音,并过渡至a1 乐句,引出铜管乐句的第一次完整出现。乐段与乐段之间的过渡元素还包括由打击乐器组单音合成而来的弥散性噪音音效(见图4),该音效通过串联KYMA 软件中的复制器(Raplicator)模块与云采样(samplecloud)模块所获得,复制器模块对三角铁的声音进行了50 个样本的复制,并对每个样本进行了不同声像、频率的分配,使其呈现弥散性的噪音化特征。

(二)视觉表征中的“中间层”

图5.视觉元素中对中间层流失的暗示

图6.《隐匿的秩序》画面与音乐过渡句中运动信息呼应的同步设计

在视觉设计上,为了体现“附近”这个概念,创作团队使用了矿泉水瓶、塑料布、排水道盖、墙体(见图5)等这些生活中看似平淡无奇的物品充当画面内的“中间层”。它们在作品中承担着构图、视觉背景、画面过渡等等功能。当物品以全貌出现于画面时,视频后期使用了顺闪处理;当物品以长镜头出现于画面时,视频后期则使用了倒转、慢推、旋转、色调变化等抽象方式来拉远这些物品与现实原貌的距离,这些艺术化处理也是通过镜头语言对中间层消散的暗示。

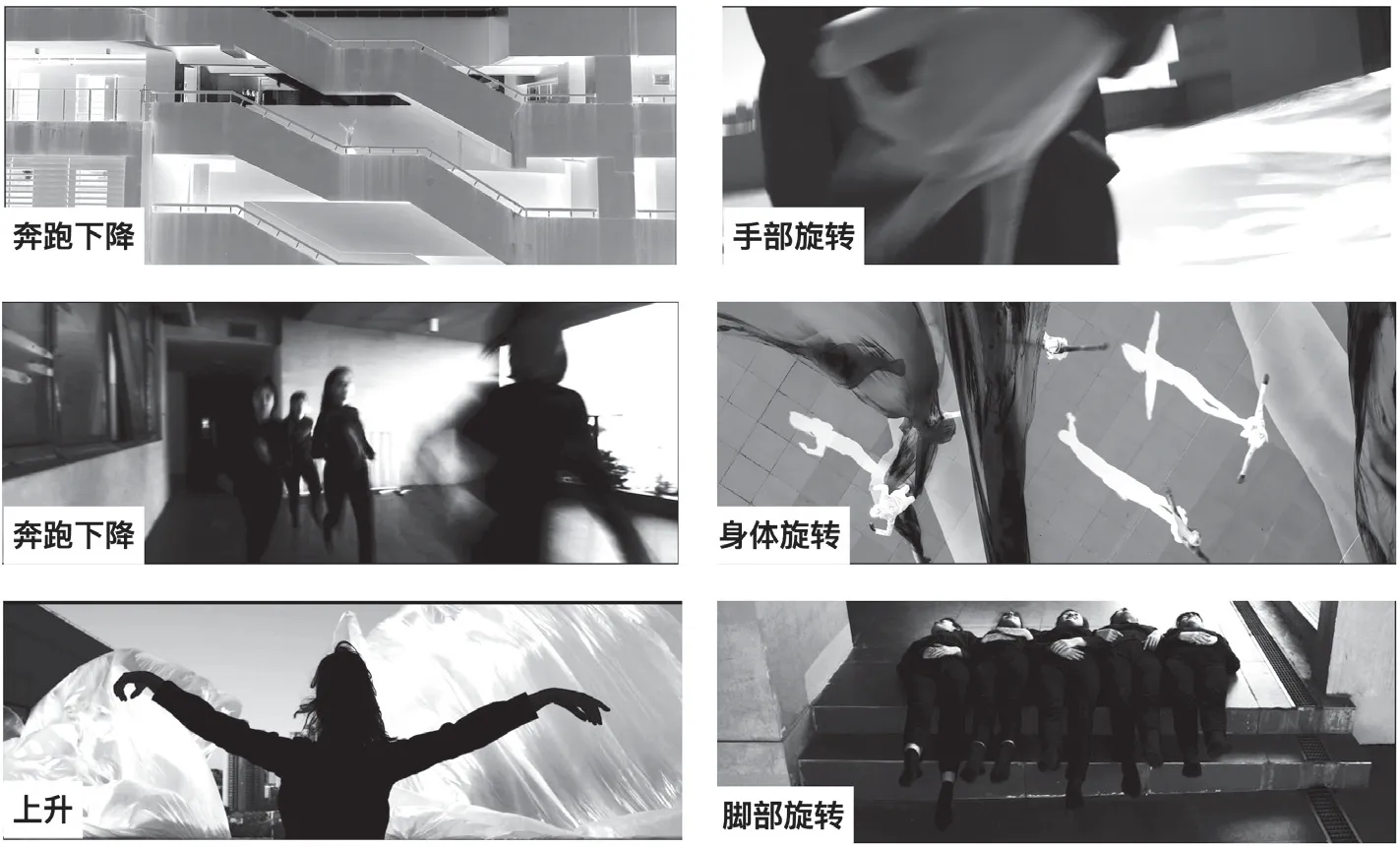

在声画关系上,画面与声音在主要段落上基本处于对位的关系,象征经验自我的冷色调画面搭配噪音变形的纯粹自我。在过渡乐句的部分声画处于同步关系,由于该部分出现的声音特征呈现较明显的运动形态,在编舞上,通过群舞旋转、独舞旋转、倒立、绕圈跑、上下楼梯等动作与音乐运动信息呼应;在拍摄上,通过航拍、移动镜头、手持跟拍等多机位方式拍摄了与声音运动相呼应的画面信息(见图6)。

结语

《隐匿的秩序》作为实验电子音乐与影像,实验的目的是使用新技术解决新问题,必然会缺乏主流文化的规范和惯例,但也提供了商业艺术中较少传达的感知体验,建立了新的视听感知与思考模式。

威廉· 詹姆斯在《心理学原理》中写道:“人成人之后,常常为生计奔忙,生命中的例行程序越来越多,岁月也就跟着变得空空如也,早年认识世界时的劲头不复存在。”[2]266作品《隐匿的秩序》是创作者在特定人生阶段有对自身所认识世界的阶段性探索,试图通过视听语言表达个体自我在外界秩序不断变化重组过程中对中间层流失所感受到的焦虑,同时抛出了许多并未解答的疑问。期待欣赏者可以从这部作品中能感受到乐音与噪音、散乱与规律、上升与下降、明亮与阴暗、极近与疏远、孤单与狂欢、压抑与自由、强壮与柔弱、理智与疯狂。