战乱中的四个平民女子故事①

——导演朱石麟的一种心路历程

2023-05-02南京艺术学院电影电视学院江苏南京210013

秦 翼(南京艺术学院 电影电视学院,江苏 南京 210013)

中国电影史上一直存在一个十分特殊的群体,如朱石麟、岳枫、李萍倩等,他们一生作品丰富,并表现出颇高的艺术水准和独特的社会追求。同时他们也曾作为“附逆”影人,在沦陷的上海为日本控制下的“中联”“华影”工作,这使我们在对这些影人作品进行主体性讨论时往往陷入困境。而由于早期影像,尤其是沦陷时期影像的不完整,对于“附逆”影人的深入研究也难以展开,成为影史上的一个“黑洞”。在他们之中,朱石麟的研究相对丰富,一般认为其作品多数回避战乱,专写细碎的家庭内部纠葛。但在他的作品中有十分独特的两组文本,第一组是由其编剧、王次龙导演的《孤城烈女》(1936)和创作于“龙马”时期《花姑娘》(1951),都取材自莫泊桑短篇小说《羊脂球》;第二组为桑弧编剧、朱石麟在“孤岛”时期导演的《洞房花烛夜》(1942)和战后他在香港与青年导演合作拍摄的《新婚第一夜》(1956),均取材自托马斯·哈代小说《德伯家的苔丝》。四部影片呈现了战乱中的四个平民女子的遭际,由于不同导演、编剧、演员及创作时代,呈现出错综纷繁的样貌。本文即欲以朱石麟创作的这四个改编作品为样本,考证它们的创作细节,分析影片在呈现战乱中女性故事及女性问题时所体现出的某些时空错位,并由此辨析朱石麟等深度卷入抗战时期电影生产的一代影人以各种方式回溯战时记忆、剖析辩白附逆经历的曲折心路历程。

一、时空交错的“烈女”故事

《孤城烈女》拍摄于“联华”陷于困境的1936 年。《中国电影发展史》误将其与《泣残红》混同[1],后代学者多有从其错误者,因为两部作品都是由朱石麟编剧、王次龙导演、陈燕燕主演。虽然缺乏进一步的影片详细内容,但《泣残红》一片男主角为张翼,且早于1935 年10 月开拍,而陈燕燕在其中饰演一歌女②《小日报》1935 年11 月6 日消息载:陈燕燕于《泣残红》饰一歌女,穿花衣包发巾,怀抱琵琶,有古美人风。。陆洁日记也曾记载王次龙在《泣残红》拍摄结束后才与公司签订正式导演合约③《陆洁日记》1936 年7 月3 日记载内容,中国电影资料馆内部资料,1962。,并于1936 年8 月开始拍摄《孤城烈女》④《陆洁日记》1936 年8 月21 日记载内容,中国电影资料馆内部资料,1962。,可见《泣残红》《孤城烈女》并非同一部影片的前后名称,而是截然不同的两部影片。之所以做如此详细的考证,并非仅为澄清影史错漏,而是名称的不同恰恰表现出创作者对故事女主角不同的情感定位。1936 年初起电影界大张旗鼓号召拍摄国防电影,就联华公司而言,费穆就在这一时期拍摄了《狼山喋血记》。因此,此时联华在制片意图上一定是希望表现一个“烈女”故事,而不可能是如同前一年就已拍摄的“泣残红”这样的哀怨故事。由于国民党的电影宣传限制,《孤城烈女》不得不将时代改到了北伐时期。也如同时代很多号称改编自外国小说的影片一样,影片对原作做了大幅度的改写。陈燕燕饰演的陈依依是一个清贫独立而性情刚烈的良家女子,在新婚当天,以往想强娶她做小并逼死她父母的恶霸刘三又罗织了乱党的罪名,要逮捕她的新婚丈夫张正克,夫妇俩不得不逃亡,张克正索性投身北伐军。再度流落乡间的陈依依当小贩谋生,遭到乡绅周老爷的调戏。未几,战事再起,陈依依与周老爷等人同船逃难。陈依依不计前嫌周济众人食物,但他们不幸被刘三的军队俘虏,依依再度受到刘三的威逼,并誓死不从。这时,同船的一位乔装的北伐军参谋长向她透露了身份,并告知部队夜间突袭的计划,依依为解救同船的一百多名无辜百姓,也为军队的计划,不得不屈从刘三。最终她在军队攻城的炮火中刺杀了刘三,而自己也在目睹北伐军攻克城池后死在丈夫的怀中。表面上看,影片传达出的对于军阀混战的强烈控诉,对自我牺牲的高度赞扬和人物形象上善与恶的鲜明二元对立,很容易让人将之定性为一部“纯粹意义上的左翼电影”[2]。但是在文本的缝隙中,我们却能解读出朱石麟对塑造的“烈女”内心的种种不认同。陈燕燕最常见的银幕形象都是外表柔弱、内心柔韧的底层女子,且多数是悲苦的命运。在这部影片中,她也是这样一位柔情而刚烈的乡间女子。新婚的丈夫在被迫离家从军前,开导她要牺牲自己解救大众,不计较代价,她虽然为热情的话语所鼓舞,但却仍然认为这样的牺牲并不一定解救得了大众,且不会换来感谢。她像任何普通女性那样渴望安定的家庭生活,时刻担心着丈夫的安危。在又一次受到刘三扣押并被欺压时,她出于家仇旧恨,十分痛快地予以斥责,并且已经决定即便死去也不会顺从,这是真正符合她本性的“烈女”的做法。但在看到众多百姓因她而受到牵连,尤其是会影响军事大计并可能让丈夫遭遇危险,她才决定屈从刘三。在众人甚至是丈夫都在赞扬她的作法合乎大义、完全正确时,陈依依却在为不得已而作出的选择请求丈夫的原谅。最终在“孤城”的城墙上,陈燕燕“悲旦”的银幕定位再度得以彰显,她受尽凌辱并带着满腹委屈死去。我们看到的完全不是一位大义凛然的“烈女”,而是为了丈夫的信仰和解救生命而承担了本不应该负担的责任的弱女子。然而就像她最初怀疑的那样,她以自己的生命加上或许更不愿付出的贞洁为代价,却根本不能阻止百姓的依然流离失所,也改变不了她暂时拯救的这座“孤城”仍将遭受一个个武装力量攻克的命运。

《泣残红》剧照[3]

1951 年费穆主持组织“龙马”公司,由吴性栽投资,原上海“联华”的创作班底在香港再度集结,并邀请朱石麟加盟。《花姑娘》是“龙马”的首部作品,朱石麟帮助学生白沉再度改写了《羊脂球》故事并亲自执导。由于香港的拍摄条件限制,也由于创作者更加深刻地了解了莫泊桑原作的精妙结构,《花姑娘》简化了故事情节和人物,影片的矛盾也因此更为集中。故事时空再一次倒退,设定为抗战时期的沦陷区,《孤城烈女》中铺排得较为复杂的人物“前史”全部被剥离,场景基本集中于车厢与驿站,人物的设定也大幅度向小说原貌靠拢。从片名上看,影片并没有呈现颂扬“烈女”的意图,李丽华所饰演的“花凤仙”却是对日军怀着深切的国仇家恨。她因战乱从关外流亡到南方,父兄都死于战火,为了养活儿子和母亲而被迫为娼。故事从乘车的各色人物的集结开始,买办夫妇、米商夫妇和地主官僚夫妇,两位女护士和一位画家,也都分别对应了原小说的人物。最终,花姑娘发现同车的两位女护士是要赶去抢救伤员的游击队员,假意屈从了日军队长,并在目送车子离去后手刃敌人而牺牲。影片也更加着意塑造人物的对立,“两种不同的人物——高贵的人们和被视为卑贱的人们——表现了两种不同的态度。伟大的民族气节不存在于衣锦食肥的人物身上,而往往存在于卑微的人物身上”①《花姑娘》在大陆放映时改名为《花凤仙》,本文关于该片的文字材料均取自金城大戏院《花凤仙》电影说明书。。眉目鲜明的李丽华较之形象柔弱的陈燕燕,更适合表现性格刚烈、爱恨分明又敢作敢当的女性角色,她在各个段落的坚决、怜悯、焦灼、冷静等情绪表达,更明显地符合“烈女”的形象。虽然战争已经结束,影片中仍然充斥着强烈的抗日情绪,对个人牺牲隐约流露出的不认同感已经荡然无存,花凤仙因此构成了真正的“烈女”,而从任何角度而言,《花姑娘》较之《孤城烈女》都更像是一部“左翼”电影。

二、永恒的“贞操”问题

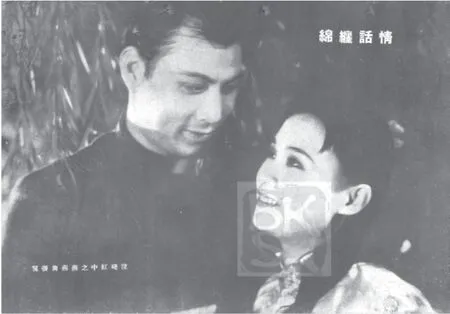

《洞房花烛夜》[8]与《新婚第一夜》剧照

《洞房花烛夜》创作于1941 年末,正式开拍于当年12 月23 日,至次年1 月28 日拍完。②《陆洁日记》1941 年12 月23 日、1942 年1 月28 日记载内容,中国电影资料馆内部资料,1962。拍摄时日军已进驻租界,“大成”虽然仍旧勉强继续着原定计划的拍摄,却已是人心惶惶。同时,日军对上海电影界的并购和侵占也在紧锣密鼓地展开,而朱石麟导演自身的电影创作此时却渐入佳境。“孤岛”时期他加入吴性栽重起炉灶的“合众”电影公司时,正值古装片热潮,他导演了后来颇有争议的《文素臣》《香妃》等古装片。到“大成”时期,古装片热潮退去,他回到自己熟悉的家庭伦理题材故事,并与新人桑弧合作,开始受到评论界的一致赞誉。《洞房花烛夜》是朱石麟导演、桑弧编剧的第二部影片。桑弧自述因自己缺乏经验,这时期几个“幼稚粗糙”的剧本都是经过“朱先生卓越的再创造”[4]得到较大的提高。由于缺乏影像依据,我们从有限的文字记录中,的确可以看出影片对《苔丝》原作较为高明的改编。由于乡间战乱,女子常常被兵匪夺去清白,“第一个镜头,导演即从梁家祠堂公议驱逐一个在不可抗拒的情形下而失去了贞操的女子阿云着手”[5],阿云虽然免于被杀或自戕,却被驱逐出了家族。林继芬和表哥梁绍宗对此深感不公,反被梁父训斥。哪知不久之后,林继芬也遭到了同样的厄运,她与表哥已有婚约,却不敢言明,于是写信向他说明。信被调皮的表弟藏了起来,林继芬误以为表哥原谅了自己,欣然与之成婚。洞房花烛夜,林继芬才得知表哥并未看到自己的信,而阴差阳错下,信竟然被梁父所得,他坚决要驱赶“下贱”的林继芬。继芬质问他:“一个女子固然应该守贞,为什么一个个男子倒可以寻花问柳?为什么‘贞操’是片面的义务?”而梁绍宗也终于醒悟,与继芬一起离开了这个“古老的家庭”[6]。

1956 年,朱石麟重新拍摄了这个故事,由他编剧并与文逸民和姜明两位新人联合导演。此时凤凰出品很多采取这种朱石麟与青年导演联合执导的方式,朱石麟是公司毋庸置疑的核心与灵魂,也是凤凰作品能够畅销的品牌保证。朱枫回忆中说,朱石麟会亲自参与每部影片的剧本创作,并到现场指导拍摄。[7]对比《新婚第一夜》影像与《洞房花烛夜》的历史资料,可以发现两部影片在剧作上未有大的变化,甚至镜头构图上也有很多相似之处(见《洞房花烛夜》与《新婚第一夜》剧照)。值得注意的是,从剧照上看,战乱之中拍摄的《洞房花烛夜》,布景装置却是相当豪华现代,特别是梁绍宗城中的家的布景及两人婚礼场面,十分洋派。当时评论也认为该片布景与当时大量成本低廉的影片形成了明显的对比,在1942 年新年档期上映时十分吸引观众。[5]但是香港时期拍摄的《新婚第一夜》却将布景尽量还原为中式。男女主角的家都是中式庭院,对比图中梁绍宗卧室的窗棂、两人婚礼喜宴的场面和婚房中的红烛,都更符合“洞房花烛”的具体情境。而后一部影片中也较为着意地在开头拍摄了表现林梁二人浓情蜜意的音乐段落,因此梁绍宗最终的选择除了对于贞节问题的道德正义选择外,更多了一重情感可信度。同时也将原先两个女性命运对比的结构,变为偏重由夏梦饰演的林芬一人的故事线索,剧作结构上更胜一筹。旧版提出的贞操问题讨论,虽然在当时有其社会意义,但影片也十分注重影像本身的吸引力,“大成”专门从张善琨旗下借回当年“联华”的当家花旦陈燕燕饰演林继芬,但如同《孤城烈女》一样,该时期陈燕燕的银幕形象多数是悲情少女或少妇,因此她的纠结痛苦和婚礼当晚对男性的斥责,更倾向于对社会不公的控诉。而日军进驻之际,观众更多同情的是人物遭受摧残的厄运,和期待梁绍宗最终原谅爱人的团圆结局。同时影片也让我们看到了上海电影人进入沦陷时期创作的某些先兆,即将故事限制在家庭内部,采用城市富裕家庭生活场景,尽量淡化时代背景和政治问题。因此,1942年的“苔丝”故事,事实上呈现的是一个被弱化的女性问题。而香港版本的演员夏梦更加具有现代女性的风范,她在影片中始终表现出一个善良聪慧、独立有见识的女子形象,在影片最后,她对于男性的控诉显得更为冷静,因为她深知上一代的抱残守缺已经很难更改,她也并不惧怕走出旧式家庭,她的痛苦更真实地来源于对表哥的情感,而非概念化的来自旧社会观念的压制。香港版本返璞归真的布景,甚至表演上追求的生活化,也使贞节问题的讨论被冷静客观地呈现出来。

三、曲折的回声

20 世纪五六十年代的香港电影界重新拍摄了为数不少的三四十年代卖座电影,如现代题材的《化身姑娘》(1954),民间故事《三笑》《西厢记》等,多数只做了少量改编。旧故事剧本编写快,又经受过票房检验,商业性大多极好。朱石麟本人也在“凤凰”时期指导青年导演或者自己重新拍摄过“孤岛”、沦陷时期的几部伦理喜剧作品,如《夫唱妇随》(1957)是对《现代夫妻》(1944)的翻拍,《夫妻经》(1958)是对《野花哪有家花香》(1941)的翻拍。对于朱石麟来说,重拍以往的影片不仅仅是由于剧本编写便利和生意眼,从整体创作来看,朱石麟一生仿佛都在轮回,他甚至由于《清宫秘史》时常遭受批评而打算重拍《珍妃传》。这一方面固然是由于艺术上的精益求精,而另一方面,朱石麟也一直致力于拍摄让人“看得懂”的电影,[9]除了“看得懂”故事外,也包含“看得懂”他最想要呈现给观众的理念、观点。

朱石麟的影片很少涉及在历史中被浓墨重彩书写过的女性。战争期间银幕上的花木兰、费贞娥、貂蝉等都被塑造成女英雄的形象,曾被寄予了民族救亡的期望,而朱石麟的故事却多是表现现实中平民女子的遭际。她们被挟裹入战争的漩涡,被动地面临真实的战争离乱带来的家庭、婚姻,特别是贞节等切身问题。深受传统文化熏陶的朱石麟,也如同许多传统文人一样,在女性故事的写作中流露着自己对于战争、牺牲、气节等问题的看法。而本文中讨论的两组作品的重复拍摄,尤其让我们关注其经历战争前后叙述战时故事的心理变化过程。

创作于“国防电影”高潮中的《孤城烈女》显示出的仍然是朱石麟较为凌乱的思想状态。该片拍摄时“联华”刚刚进入吴性栽主导时期,①自1936 年8 月起,吴性栽组织的“华安”银团即全面接手“联华”。见罗明佑.联华公司民国廿五年度状况报告书[J].联华画报,1937(9)3。在此之前,朱石麟在联华的主要工作,无论是制片、编剧、联合导演或独立执导的影片,总的来说都是配合贯彻罗明佑的制片方针,但在今天看来却不甚成功,影片艺术手法与同时代更为成熟的导演也有相当差距。评论者甚至认为朱石麟在整个“联华”时代都“藉藉无名”,[10]这是由于很多工作分散了他创作的精力。而在该片拍摄前,罗明佑已慢慢淡出“联华”,朱石麟则逐渐进入一个真正的创作者状态。虽然这一年“联华”财政紧缩制片减少,但他却创作颇丰,同时在之前的创作中多少表现出的图解理念的倾向逐渐消失,其构建人物复杂情感关系及表现心理的特长却愈发显露。在《孤城烈女》中,陈依依面对情感、贞洁、大义、信念的纠结就被表现得十分细腻。但“国防电影”的写作意图无疑要求该片去塑造一个在民族大义面前毅然舍弃自己的“烈女”,它需要传达的信息是,在国家和民族面前,个人利益都是微小的,是值得且应当牺牲的。朱石麟心中显然没有这样一架天平,他对要以一己之力拯救一座“孤城”的陈依依充满同情,为如此鲜活而美丽的生命受尽蹂躏而死去感到痛惜。同时,影片又不得不将故事时间挪移到北伐时期,“国防电影”要表达的民族仇恨也显得无的放矢,只能将之转移为正义与邪恶的对立,甚至因此被错认为刻意构建“阶级”的对立。这一系列情感的错位,加重了朱石麟编写的这个“烈女”故事的矛盾之处,最终导致影片表达意图的模糊不清。

“孤岛”时期,朱石麟先是停止了一段时间的电影创作,他为周信芳编写连本戏《文素臣》,并由“合众”先后拍摄成四集影片。即便在古装戏的热潮中,《文素臣》获得的成功依然是巨大的,1939 年被称为“文素臣年”[11]充分说明了这一点。一直以来,《文素臣》等古装片一直被认为是朱石麟向商业屈服之作,拍摄当时就有人写信劝告朱石麟不要拍摄此类的影片,[12]《中国电影发展史》也认为这些“取材自稗官野史、民间传说、评弹故事、章回小说”的影片是投机行为,[13]但我们依然可以看到朱石麟在《孤城烈女》中显示出的矛盾与无助,一定程度上通过文素臣这一人物得到了排解。能文能武、疾恶如仇又机智勇敢的吴江秀才文素臣,是身有残疾又家累甚重、被困于“孤岛”的朱石麟塑造出的有能力在乱世中行侠仗义、拯救弱小的侠士,是他为自己幻想出的一位超级英雄。在同时期创作的《香妃》中,朱石麟则再度表现了一位在战争中身不由己的苦难女性,“希望借一个亡国之女的气节,来寄托其时的感怀”,影片因此被租界电检会多次审查和删减。[14]剧本中反复出现“要留着我们的身体”“绝不会自杀!要死,也要死得值得”,再度表现出了朱石麟的对于盲目牺牲的否定。香妃这一人物有着十足的斗争性,她身上甚至已经没有了陈依依的犹豫与怀疑,但她最终依然无力与强大的政治力量抗衡,只能保守气节死去。这种无力感在《洞房花烛夜》中表现得尤其明显。如果单从故事层面看,它与朱石麟“联华”时期创作的众多家庭伦理片如《恋爱与义务》(1931)、《人海遗珠》(1937)等,都是将人物投入伦理关系的困境中去表现矛盾。但在日军已然进驻租界之时拍摄的这部影片,更让我们感受到的是作为电影人面对时时威胁并终将到来的“洗劫”及“失贞”的恐惧。

令人震惊的是,朱石麟在“孤岛”前后所创作的相似的战争中的女性故事——背负着拯救生命的负担而不得不与敌人周旋,或是被匪徒夺去贞节——竟仿佛是预言甚至“谶语”。战后的一些材料一定程度上表明,朱石麟、李萍倩、张石川等12 位导演曾由张善琨召集,在国民党官员的授意下留沪工作,目的是保存上海影业并消极抵抗,正因此,朱石麟等导演才抱着“只求无过,而不求有功”[15]之心参与沦陷后的电影生产。但战后,直至1946 年8 月,在导演们的联名上书请求下,国民党当局才予以承认。而此时朱石麟已不堪背负“附逆”的罪名,被迫出走香港。[16]罗卡称朱石麟初到香港的这段时期为其“灰色时期”,作品大都展现着他对大动乱下变幻的世道人心的多愁善感和悲观失落的心绪。[17]而同样在沦陷时期坚守“本位努力”而谋忠心与艺术至上的工作[18]的“附逆影人”岳枫,该时期的作品则更显著地呈现出黑暗的气质。细心者可以发现,他甚至未被罗列于12 位导演的名单之中。《花姑娘》是朱石麟南下香港数年后再次书写的“孤城烈女”故事。虽有官方证明,但朱石麟等影人在港仍然受到非议和责难,因此转入老友主持的“龙马”之后,朱石麟最先想到的是以“花凤仙”的形象来表明其抵抗日军的心迹。1952 年,被送去北京学习的朱石麟之女朱樱致信父亲询问家庭出身情况,而朱石麟在深思数月后才予以回复,在信中对朱家祖辈及自己的前半生做了十分详细的回顾,尤其提到自以为参与地下工作加入“中联”“华影”,却在抗战胜利后受到国民党内部倾轧被迫出走香港的遭际,称自己“对国民党的政治面目也在那时候才开始认识”[19]。该片较之《孤城烈女》更加细腻地构建的人物形象对立、强烈的民族情绪和因此表现出的明确左翼倾向,这些虽一定程度上可能来自白沉等更为激进的青年创作者,却也显示出了朱石麟在经历“灰色”时期后痛定思痛而出现的思想转变。花凤仙的妓女身份和最终悲壮的自我牺牲,更是朱石麟对屈辱的沦陷经历的回应。

作为朱石麟作品中难得如此激烈的一个女性人物,花凤仙似乎承载着朱石麟的战争阴影一同远去,此后,他逐渐转向贴近香港本土生活的电影题材,如《一板之隔》(1952)、《水火之间》(1955)、《一年之计》(1955)等。在创作《新婚第一夜》时,他关注的已基本是香港现代都市化转变中的家庭问题。因此,虽然呈现的问题是激烈的,该片在风格上却显得恬淡而平稳,更像是普遍层面上讨论现代社会的贞操观念。当然,创作者对于匪徒的痛恨和顽固不化者的鄙视还是投射了朱石麟的某些战时记忆,他甚至将阿芸失贞的原因由匪徒“作恶”改为亲生父亲的“作孽”,而对后者的否定似乎比前者更为强烈,但整体上,朱石麟已逐渐从“附逆”阴影中走出。同时期其他“附逆”影人的创作也呈现出相似的冷静态度。李萍倩导演在1960 年拍摄了《笑笑笑》,是翻拍自其沦陷时期的作品《笑声泪痕》(1944),前后两部影片均改编自谭维翰的小说,内容大致相同,在今天看来其中的表达也更为直白。失业的银行职员沈子钧为了家人的生存,不得不“涂了一鼻子白粉”扮演独角戏中的丑角,在遭受女儿的不理解时,他解释自己“绝不是自甘下落”,“并未做过对不住他良心的事”,并告诉女儿虽然她现在“不能明白这种畸形社会之所以形成,将来她或会明白的”。尽管“附逆”的经历仍然是难以洗清的心中隐痛,但如朱石麟、李萍倩等导演,积极投入香港进步影片的拍摄,主动向大陆以香港做政治宣传阵地的政策靠拢,并真诚地创作着他们认为有益于世道人心和国家统一、民族团结的影片,已决心将一切的个人功过都留待历史评说。

跨越时空的四个战乱中的平民女子故事中,我们能够约略触及一位文弱而敏感的创作者面对战争的痛苦和困惑、战后的悔恨和逐渐解脱,也能够由此尝试体会他所作出的一些人生选择。文本所呈现的这些信息,或许是杂乱和微小的,也只有借此,我们才能窥见“黑洞”中的一点光。