再口头化:中国民歌校园传承的偏差与匡正①

2023-05-02海南师范大学音乐学院海南海口571158

张 燚(海南师范大学 音乐学院,海南 海口 571158)

随着幼、小、中、高各等教育的普及,学校如今已是中国社会的中枢性存在,也成为华夏优秀文化传承与创新活动中最为核心的存在。作为中华精神文明重要组成的中国民歌原本是在乡野产生和流传,现在也不得不依赖学校进行传承。此具有时代必然性,但也带来一个突出问题:民歌丢失了它应有的质感和韵味,甚至在校园传承中成为“假民歌”。何以至此?主要是没有清醒认识到校园书面文化和民歌口语文化之间的巨大差异,乃简单以书面文化观念和模式传承口语文化品质的民歌。对于学校民歌传承出现的这一问题,我们要有清晰的觉悟,并以变革来真正实现学校弘扬优秀传统文化之卓越作用。

一、民歌口语文化与学校书面文化具有根本差异

“近年来,人们发现口语文化里管理知识和口语的一些基本特征和深受文字影响的文化迥然有别。这些新发现隐含的意义令人震惊。”[1]认识到口语文化与书面文化之间存在巨大差异是20 世纪语言文化领域的“伟大觉醒”[2],认识到民歌口语文化与学校书面文化之间存在巨大差异则应是21 世纪音乐文化领域的“伟大觉醒”。简言之,口语文化是指“尚未触及文字的文化”[3]23,人们之间的交流主要是通过语言的听觉形式。书面文化乃视觉形式的文符印刷品大量出现并得到普遍使用的文化,学校则为这一文化类型的典型存在。口语文化首先是语言学概念,引申到音乐领域是指不具有识读及应用乐谱与文字能力的文化。民歌正是在不知道乐谱、文字为何物的文化中孕育、诞生和流布,绝大多数民歌的创作者、表演者、接受者都为文盲,更不具识谱能力,是音乐领域内口语文化的典型代表。这在《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》“民歌”条目有着集中反映:“民间口头流传的歌曲。它与一般创作歌曲的不同点是:(1)不受某种作曲技法支配,是劳动人民自发的口头创作;(2)其曲调和歌词并非固定不变,在长期流传过程中不断地经过加工而有所变化发展;(3)不借助于记谱法或其他手段,而主要依靠人民群众口耳相传;(4)不体现作曲者的个性特征,但具有鲜明的民族风格和地方色彩。”[4]

(一)基于语言的生发机制

“在心为志,发言为诗。情动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故永歌之。”[5]《毛诗序》所谈是诗歌的生发机制,也是民歌的生发机制。民歌是前现代社会的文化结晶,其创演主体乃是普通群众而非专业音乐家,不仅不具“案头工作”习惯,甚至这些人并没有音名、唱名等基本的音乐概念。歌唱不过是所有人天生就会的事。

歌唱的基础是语言,这是一般性说法。对于声调语言来说,其不仅是歌唱的声音基础,也是歌唱的高级表现形态。以汉语为代表的声调语言就以语言声调为基础发展出丰富的润腔形式①比如平声用橄榄腔、带腔、撮腔,上声用啜腔、罕腔、嚯腔,去声用豁腔、滑跃腔,入声用断腔,等等。,进而发展出独特的美学类型:“凡是有主导意识地运用润腔技法,而达到一定成熟状态时,就形成寻常所说的‘韵味’;如果这种‘韵味’较为突出和持续,就形成寻常所说的‘风格’;具有鲜明性与稳定性的‘风格’,能在传播过程中产生适当影响的,便被称为‘流派’。也可以说,润腔是构成韵味、风格、流派的主要因素,甚至是具有决定性的因素。”[6]

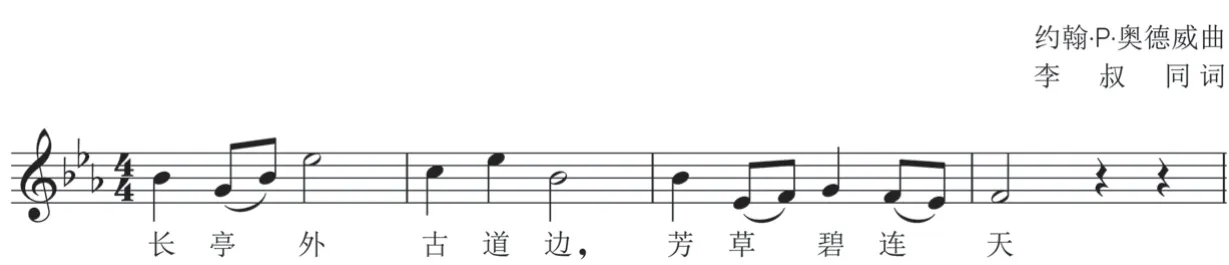

以汉语普通话为例,其具有四个基本声调(方言的声调更为多样),声调的区别主要在于字音高低曲折形式的不同,为语言赋予鲜明的旋律性。并且,语言声调的调型和调值还受情绪、语气、与听众的距离以及个人习惯的影响而有变化,实验还表明“语速加快时音节调型可发生很大变化”[7],远非“四个声调”那么简单②平声也并非平直,比如传统戏曲练声多不走“音阶”而是练“咿”“啊”二字,“咿咿咿咿咿,啊啊啊啊啊”。二字虽皆为阴平,却自然有起伏。另外有语言声学的测音实验,两个样本中A 发音人的普通话阴平声调音高差达到4.5 个半音,B 发音人的普通话阴平声调音高差也达到2 个半音。(见林茂灿.汉语语调实验研究[M].北京:中国社会科学出版社,2012:15.)。在此种意义上,汉语是天然具有歌唱性的语言。这一点已被西方音乐学家意识到:“在中文里,‘字’和‘词’的旋律更为广泛,所以口语成了本身完备的音乐实体,它们是真正的旋律体系。”[8]然而,在学校书面文化中,我们更依赖书面,并形成书面对口头的遮蔽。学校书面文化基于文符,这里的民歌教学一般都有教材、乐谱,并以之为据。这里的音乐教师皆识文断字,也有读谱视唱能力。随之,“音乐”凌驾于语言之上,音符规定了语言的音高,并将语言框定得支离破碎而浑然不觉。譬如被视为学堂乐歌经典的《送别》“长亭外,古道边”一句,在原有旋律框架下其听到的效果其实是这样的:“chāng tǐng waī,gū dāo biǎn”(见谱例1),如果不认识字或认识字但没看过歌词,根本就不可能知道唱词究竟是什么。其之所以被视为学堂乐歌填词的典范,乃因为学堂乐歌本就是书面文化在中国音乐教育体系中的发端,而书面文化“字之凿凿”、眼见为实,根本不存在“倒字”情况。更有甚者,中国书面文化还曾出现过取消汉字来改成无声调字母形式的全盘西化潮流[9],反映在音乐领域则是“一些专门学西洋作曲的朋友们,因为西洋字音里没有‘四声’‘阴阳’③这里的四声指平、上、去、入,而平、上、去三声原来皆分阴阳。现今普通话中只有平声分为阴阳,四声分别为阴平、阳平、上声、去声,入声则摊入其他各声。这一套,总觉得这是多余的障碍想除去它”[10]。

(二)基于现场的行动机制

口语文化中的民歌只有一种存在方式:现场。在这里,声音出自具身的歌者,并铺满整个场面,将空间中的个体以音波的方式融为一体。通常,现场中人们通过声音你来我往,表演者也是倾听者,倾听者也间或成为表演者。在这里,音乐行为者随时都在接受身边人事和环境的刺激,并据之对自己的音乐行为随时进行调整。亦即是说,民歌乃一种即时发生、充满即兴的综合呈现行为,不定型正是民歌的本质形式。但谱本不是这样。谱本是静默、孤立的存在,没有铺陈出来能够直接感染人的声响、形象、情绪、气氛、格调。当然,这只是谱本的特点,并非必然是缺点——只有在书面文化中谱本的这些特点才形成文化霸权,从而成为缺点。“书写是一种先发制人、非常霸道的活动”[3]7,倒转谱本为根本:谱本的静默成为“客观”,谱本的脱离现场成为“永恒”,谱本不变的谱符成为“权威”,谱本与歌者生理与心理的无关成为“超越”……谱本的密码属性更加深了人们心目中的“专业”印象。在书面文化中,口语简陋、凌乱、不可保存、“耳听为虚”,因而也不堪,书面才丰富、规范、神圣。“书面文本专横地争夺我们的注意力,口语创造的成果反而被认为仅仅是书面文本的变异而已,即使并非如此,至少是被正襟危坐的学界看作等而下之、不值得重视的成果。”[3]4

于是,书面文化中的谱本成为自立的“音乐”,“一切音乐都已在谱上标出”④著名音乐学家茅原先生在音乐美学课堂上的说法,意在强调乐谱研究的重要性,但对于民歌来说研究现场比研究乐谱更重要。,无关语境,不依赖现场,因此也“更纯粹”“更高级”。而能直接从谱面上“听到”音乐的人当然是“更高级”“更专业”的音乐家。书面文化属性的学校认为谱本是为音乐插上翅膀,但从行为上来看,尤其是从口语文化的行为来看,谱本并不是音乐而只是音乐的简陋并走样的摹写。谱本还使得创作和表演分离,“音乐”和现场发声分离,信息和作者、接受者分离。所以,谱本是傲慢的,不接受听众的诘问或反驳,也不接受演绎者的询问——演绎者仅根据自己的经验(往往是狭隘的、书面文化的、与民歌无关的西方经验)来进行“还声”。这时候,对于以声调语言为基础、唱演结合、注重互动的中国民歌,丰富和灵动的歌唱行为反而变得画蛇添足。

谱例1.

(三)基于听觉的存在机制

音乐首先是一种听觉艺术,民歌亦不例外。人们有感而发,嗟叹之、咏歌之,自抒其怀,也令听者悦耳,进而动心。民歌是丰富的,既是听觉的,也是视觉的、整体的,但首先是听觉的。民歌在听觉中的历史甚至早于语言。在语言形成之前,人类已经会用声带发出高低、长短、强弱、音色不同的声音,这些声音长而咏之即谓之唱(婴儿在掌握语言之前也经常会哼唱)。不唯人类,达尔文《物种起源》曾用大量篇幅描写鸟类的唱,著名音乐史学家泰德· 焦亚(Ted Gioia,1957— )则援引鸟类学家对一只鸫鸟的记录、分析,发现“这只鸫鸟会一千八百多首不同的曲子”[11]。当然,无论鸟类还是灵长类世界中都不可能使用文字和音符,这里的“唱”属于第一信号系统的直接具体的听觉信号,而不是第二信号系统的抽象的视觉符号性信号。即便民歌现场同时具有视觉的参与(表演),但这视觉依然属于第一信号系统的直觉具体的信号而非第二信号系统的抽象信号(比如文字、音符)。这也告诉我们,对于民歌,我们尚需挖掘歌词中的非语义性听觉形态自身可能具有的艺术表现力。例如“兰花”和“兰花花”相比语义并无差异,但是后者在声音上却比前者亲昵、俏皮很多。还有民歌中常用的无词意的衬腔,“这个”“那个”以及“七不咙咚锵冬锵,八不咙咚锵冬锵”等等,颇能起到调整节奏、加强语气、使艺术形象生动有趣的作用,乃是口语魅力的重要表现形式。

在书面文化中,人们会下意识认为谱本上的民歌即是民歌本身,听觉路径的民歌和谱本上的民歌只是民歌的不同载体形式,甚至谱本上的民歌更为正式和本质。“书写的词常跟它所表现的口说的词紧密地混在一起,结果篡夺了主要的作用;人们终于把声音符号的代表看得和这个符号本身一样重要或比它更加重要。这好像人们相信,要认识一个人,与其看他的面貌,不如看他的照片。”[12]然而,听觉路径的民歌和谱本上的民歌具有根本不同,前者更不比后者低级,就艺术来说反倒更为本质和高级:民歌是口语文化的、依赖听觉的,谱本则是书面文化的、以抽象符号性视觉的形式存在;民歌是行进中的丰富和具体的声音,无法被压缩为简单与平面的可视符号。口语不是文字的补充,而是截然不同的行为。口语和文字各自有各自的体系,音乐和音符各自有各自的体系,谱本并不是歌唱,不过是对歌唱的一种简陋并变形的文符记录,而民歌传承归根结底是要传承声音和表演而不是谱本。认识不到这一点,民歌传承就成了“纸上谈兵”,好像音符就是声音本身,文符就是语言本身。这对于难以记谱、方言多样的中国民歌来说何其谬也。

听觉文化属性的民歌还不注重语法严谨——语法乃书面文化的概念。比如陕北民歌《寻不上好汉不如鬼》“毛得老柳树空坷郎,寻下个男人二圪梁”,其语法不规范却完全不会造成语义的误解,更能使语声增加情趣。倘若我们追求语法的规范,这句歌词就成了“毛得老柳树剩下空坷郎,寻下个男人是二圪梁”,味同嚼蜡。再则,这句歌词从字面上还会使人误解,“毛得老”什么意思?“空坷郎”什么意思?“二圪梁”什么意思?不要说外地人,甚至问询陕北本地人,他们也要先转为陕北方言的声音形式后方能明白。然而假如我们直接听到的是语声,不要说陕北本地人,笔者这样的外地人也能意会。民歌与其说是“民间歌曲”,不如说是口头歌曲(verbal songs)。以声调语言为基础、依字行腔、方言多样的中国民歌,其难以记字的方言和难以记谱的润腔、语气声等绝不是病态的赘生物,而是口头艺术最可珍惜的魅力所在。

二、民歌演唱“书面腔”的主要表现

学校中的民歌演唱深受书面文化影响,普遍表现为追求谱本上歌词和音符的“正确”。然则这对于口语文化的民歌来说不仅不适宜,而且已经带来诸多不良后果。谱本的规定对于多声部歌曲、艺术歌曲或者无声调语言的民歌而言或可承受,对于声调语言的中国民歌来说却足以致命。其表现主要有以下六个方面。

(一)音高固定化,声音平直

“任何一种音乐都与那个国家和地区的语言有着最密切的关系。音乐是语言在情感、音调和节奏方面的延伸和深化。”[13]西方古典音乐的乐音具有音高的固定性,其代表乐器是钢琴;中国传统音乐的乐音具有音高的游移性,其代表乐器是古琴。这是因为西方古典音乐的语言基础是无声调的印欧语系语言,而我国绝大多数人群所用语言都属汉藏语系的声调语言,声调语言的高低起伏使其音乐带有更具自由度的“吟唱”特质,音高“带弯儿”,比如古琴单是滑音就有吟、猱、绰、注、撞、逗、唤、上、下、淌、往来、进复、退复、分开等十数种基本手法。

监控系统中PCC与数据采集器直接通过组态软件驱动进行数据采集,数据的存储同样通过组态软件进行,同时建立试验数据库以供数据分析与调用。主副工控机的监控组态软件可以实现数据互通与数据共享。由于组态王没有提供数据采集器的设备驱动,因其具有开放的协议,可利用组态王提供的驱动开发系统进行相应驱动程序的开发[15]。

校园所用乐谱是来自西方的五线谱或简谱,这类规定性记谱法适于记录具有音高固定性和律动均分性的西方古典音乐(中国传统记谱法为描述性记谱法,多记手位、演奏法或润腔法),但在具有音高游移性和律动游移性的中国传统音乐以及中国民歌面前力有不逮。中国传统音乐的乐音皆“带弯儿”(就像中国书法的横平或竖直笔画都并不平直一样),或曰皆为音高以及音向、音强、音色、音长进行变化的“带腔的音”①沈洽认为音腔是音高、音强、音色进行变化的音。(参见沈洽.音腔论[J].中央音乐学院学报,1982(4):14.)笔者认为其变化还包括了音向和音长——“弯儿”必有方向和长短。。然而,经过书面文化洗礼的校园民歌传承转而认为“无法记录的声音不重要”,因而将腔音无情抹去。书面文化的逻辑并不是因为其不重要所以被抹去,而是因为被抹去所以并不重要——如果重要怎么会不在谱面上标出?

至于校园中民歌演唱常见的“直音加颤”的方式更是完全源于西方的无声调、多声部声乐形式,要慎用或不用。这种颤音乃美声唱法的基本特征,是“发音时所涉及的呼吸肌肉或共鸣体间接接受了神经能的输送而引起的悸动”[14],表现为每秒钟振动6 次左右、振幅在半音左右甚至超过全音的声音波动[15]。这种颤音能为无声调的、音高台阶性进行的声乐旋律赋予波浪形的美感,但对于声调语言的润腔丰富的中国民歌来说就显得简单粗暴,并且韵味大变,就像在中国各种风味小吃上统一抹上奶油。

(二)节奏均分化,律动硬直

中国民歌使用的语言主要是声调语言,通过声韵和声调而不是音的长短辨义。比如“义”字,无论语音是长“yì-”还是短“yì”都可以,但是声调如果不是去声就一定不是“义”了。同时,不同声调的字往往伴随着字音长短的区别,比如《康熙字典》就记载《分四声法》:“平声平道莫低昂,上声高呼猛烈强,去声分明哀远道,入声短促急收藏。”[16]16现代汉语没有入声,测音数据显示阴阳上去四个声调在时长上普遍存在“上声>阳平>阴平>去声”的情况[17]。同时,无声母单韵母的字(比如a、o 等)和声母、介音、韵母齐全的字(比如kuai、qiang 等)在发音长短上也有细小区别。以上就带来基于语音的汉语民歌节奏的弹性,小处(字拍)多有出入,大处(乐句)大致补齐。实验还表明语速对于汉语字音的长短也有影响,“在语速变化时,语音中有些音段(多数元音)是弹性较大的,容易被压缩或伸展”[7]。这与无声调的印欧语系语言形成了鲜明对比:西语的元音长短乃是辨义的重要依据,不能随意长短。比如英语ship[ʃip]是“船”,元音加长的[ʃi:p]就成“绵羊”(sheep)了。

而在中国民歌五线谱或简谱的谱面上,其节奏明了而直接,以物理属性的拍、小节、乐句整齐排列,倒是容易教学,但也失了神韵。比如赫哲族民歌风的《乌苏里船歌》一开始记为拍的“阿郎赫赫呢哪”,如果按照均分律动演唱就会丧失作为引子的自由、辽阔,实则需要呈现为自由散拍基础上的拍。总之,中国口语的特点带来中国民歌有别于西方音乐和书面乐谱的弹性节奏。弹性节奏不属于“拍值相同”的均分律动,其强弱交替循环是语言句读式的而不是音乐节拍式的,整体来说具有较大弹性、就像“猴皮筋”一样可以跟随实际需要而伸缩、松紧。

(三)歌词书面化,语言正直

民歌依赖语气的表现。语气是语言的本质组成,但在文字中丢失了;语气是民歌的本质组成,但在文字和音符中丢失了。在口语文化的民歌中,每一语句必然呈现出具体感情的色彩和分量,并表现为千差万别的声音形式;而对民歌的记谱只能记下大概框架,远远不能穷尽其妙。此正是传统唱论所谓“乐之框格在曲(谱),而色泽在唱”[18]。比如《兰花花》的“青线线儿的那个蓝线线儿”,“那个”就可以做成辅音化处理,不需要字正腔圆而是虚化成气声,做成语气一带而过的俏皮;再则,“那个”还可以更为口语化,成为“那一个”的简化处理,即“那一”二字合为一个音节,用汉语拼音来标注即为“nèi”,“那个”发音从而成为气声化的“nèi ge”。

还需提醒的是,民歌使用的是方言,方言在语音上不仅有别于普通话,而且比普通话要丰富很多,很多词语并无法用汉语拼音注音。如果民歌演唱是以普通话的形式进行,就会丢失民歌应有的声韵,这是学校民歌教学必须注意的。比如福建民歌《天黑黑》“天黑黑要落雨”一句,如果用普通话无论是读音还是演唱都平淡无奇,如果用闽南语其汉语拼音则大概是“tin o o mie lo ho”,会出现四个“o”的韵母,别具风味;《天黑黑》押韵押的也是“o”,如果用普通话来表现则不仅整首歌支离破碎,而且无法押韵。当前有一种倾向,就是认为方言“土”和“粗俗”,普通话(或外语)才是“文雅”和“高级”的语言形式。这对于民歌传承来说完全是错误的。

当然,学一首民歌就要掌握一种方言并不现实,校园中的美育性、素质教育性的民歌传承很难达到原汁原味之效果,但也要达到“像不像三分样”。还有另一种情况必须注意,就是很多民歌歌词的读音和普通话大致相似,但语言声调有所不同,这些声调还往往形成特色润腔,并不能当作音乐的装饰音来对待。比如河南民歌《王大娘钉缸》“担上挑子走四方”,“四”的方言声调大致相当于普通话第三声的前半部分(仅有“中—下”没有后面的“扬”)。然而,如果我们将这展现为上倚音而不是声调的话就会显得愣头愣脑、语调滑稽(见谱例2)。

民歌的歌词本质上是口语化的,除了语音、语气的区别之外,关键是还有声调的区别,由此带来润腔的变化,导致使用同一曲调的民歌的不同段落往往在“似与不似”之间。譬如民歌经常使用“十二月”句式来为一段旋律配上十二段不同的歌词,因为歌词不同即自然带来旋律的差异。这里还以《王大娘钉缸》为例,在与“担上挑子走四方”不同段落但相同位置相同记谱下的歌词“他家有三个好姑娘”(见谱例3),演唱就必然不同于标准乐谱(见谱例2),这即是因为语言声调的变化必然影响到曲调的变化,并且这变化并不具有唯一性,乃是顺之声调、语气、情绪而有多种可能(河南话“娘”略同于普通话去声,所以无论如何其字腔要保证前高后低)。当然如果我们去网络搜到河南方言版的《王大娘钉缸》,更会知道所有具体谱符都并不重要,重要的是在大致乐曲框架中以河南话的声韵调来演唱。

谱例2.

谱例3.

方言对于民歌极为重要。笔者听过很多版本的“河南民歌”《编花篮》,但竟然找不到一个与河南话结合的《编花篮》。笔者听不出来它是河南民歌,只能从作品介绍上看到这是“河南民歌”。而假如校园中的《编花篮》能加上河南话的语音、声调和语气,就远比那些成名歌唱家所演唱的《编花篮》具有表现力,并更具“河南民歌”品质。更恶劣的情况则是,校园中的民歌传承使用普通话,也并没有将普通话的口语魅力展现出来。比如某国家统编中小学音乐教材为山西民歌《走绛州》所配的音频,“杨柳青那个花儿红,兹各兹各察啦啦啦崩”,就完全是书面腔,只有字音和平直音符的简单结合,而没有哪怕是普通话的声调、语气、情绪及节奏、强弱、音色的丰富实现。

(四)歌唱普通化,口劲松直

中国传统歌唱谚语有言,“嘴上没有功,吐字听不清”,“三年胳膊五年腿,十年练不好一张嘴”;清代《顾误录》则称:“喉音到口,须用舌齿唇鼻,别其四声,判其阴阳,全在口上用劲,方能字清腔正。”[19]这些足见口劲儿之重要。

中国语言长于用丰富的语音来表达态度和情感,比如东北人的新年祝福语“身体杠杠的,事业蹭蹭的,幸福嗷嗷的”。民歌更要用丰富的语音来表达态度和情感,比如青海民歌《一对白鸽子(呛啷啷令)》只有语音没有语义:“噌楞楞楞楞楞,呛啷啷啷啷啷,扑噜噜噜噜噜,啪啦啦啦啦啦……”演唱这些语句时要注意唇、齿、牙、喉、舌的动程,灵活运用咬字吐字的开、展、合、收过程,从而做到字音含形,实现语音自身声响的激荡、映衬和流淌。中国民歌之所以注重口劲儿,主要有三方面的原因:(1)汉语作为声调语言、作为复韵母较多的语言使然;(2)其不像西方古典声乐那样具有饱满的和声,要靠单旋律来营造出多样的声音姿彩来;(3)一个汉字作为一个音节,其在歌唱中的时间长度一般是意大利语一个音节的数倍①比如昆曲韵白中一个“姐”字就可以长达10 秒。,必须要有口劲来做出各种姿彩。所以,不仅是《一对白鸽子》,在所有中国民歌演唱中,都要讲究喷、弹、啃、吐、磨五种咬字激发方式,开、齐、合、撮四种吐字口形,展辅、敛唇、直喉、穿鼻、抵腭、闭口六种收韵态势,以及唇、齿、腮、喉、舌等吐字器官的活动情况,实现歌唱词句应有的力量形态和声响效果。

中国民歌咬字吐字的声母讲究成阻、持阻、除阻三步走,没有经过汉语口语训练的歌唱往往成阻不积极、持阻口内无张力、除阻发声无力度,往往造成字形无力、体现不出汉语语音的“嘎嘣脆”,而受西语美声唱法影响还多出现“口含热豆腐”“棉花腔”等情况。中国民歌演唱的韵母则讲究口腔内气息有张力,韵母过程不含混,而是清晰有别(譬如起首常用的叹词“诶”并非发为“ei-”而是“e-ei-i-”)。明代戏曲名家沈宠绥还提出“切法即唱法”,将一字以汉字传统注音的反切之法切为两字或三字来唱,如唱“箫”时,“西、鏖、呜三字连诵口中,则听者但闻徐吟一‘箫’字”[20],此并非声乐界常言“咬紧字头、拉长字腹、收好字尾”,因为当前声乐界深受西语单词发音习惯影响,“箫”之字头是指“x”,字腹是指“a”或“ia”,字尾是指“o”,其声响效果是“xia-o”而并非是“xi ao wu”,臃肿无趣。反切在民歌中的小调类型中常能听到,譬如江苏民歌《孟姜女》第一句“春季里来是新春”的“新”(方言发音为“sin”),即切为“si”(与“四一”连读略同)和“in”两音。民歌一字配以多个音高处还往往会重复韵母(笔者称之为“垫音”,有时在重复韵母前会加“h”为声母),比如《孟姜女》“春季里来是新春”的“春季里”,实际发音往往为“春(chu un)季(ji yi)里(li hi hihi)”(见谱例4)。

谱例4.

(五)表演虚空化,身段陋直

校园中的民歌传承往往表现为坐在课桌前依照谱本,表演被排除在外。但真正的民歌往往是走唱而不是坐唱,天然具有表演性。世界著名的达尔克罗兹体态律动音乐教学法指出,单纯地教或学音乐而不结合身体的运动,是孤立的、不全面的[21]。中国歌唱的身体表演传统则更为悠久,比如东汉班固《白虎通德论》:“乐所以必歌者何?夫歌者口言之也,中心喜乐,口欲歌之,手欲舞之,足欲蹈之。”[22]歌唱不是为了歌唱,而是为了表达心之所感,而表达心之所感并不局限歌唱,自然会带上舞蹈。

口头艺术本身是“以表演为中心的”(performancecentered)[23],民歌即为“口头表演艺术”。它不是谱面,而是活生生的人展现出来的活生生的歌唱,既包括嗓音,也包括表情、手势,以及用气方式、形体动作等。民歌中虽有个人自娱的形式(比如山歌漫唱),但绝大多数是群体公众场合的歌唱,具有表演性。比如仪式民歌、节庆民歌、社会交往民歌等,商业场合的民歌更是如此。即便是个人自娱的民歌也不排除表演,一则有想象性的观众或者倾诉对象,二则没有观众的话也自会手舞足蹈。总之,民歌是有感而发的、即兴的、生动的、活泼的、综合的。

民歌的表演远比戏曲或曲艺简单。校园中的民歌演唱也不必追求表演的复杂,能够展现民歌的风格、具有民歌应有的律动即可,几乎每个学生略加指点就能比葫芦画瓢模仿下来(比如一个简单的“十字步”就能配上很多民歌)。重要的是,校园民歌传承要意识到民歌的表演本质,要意识到坐在桌子前“一本正经”唱民歌的方式本质上是非民歌的。“倘若要求用最简单的语言去概括或者仅仅去描述中国传统美感心态的基本特征乃至最为深层的存在”,那么就是一个字——“游”。[24]这就涉及另一种情形:一些民歌演唱虽然有动作却是书面化的均分机械律动,身段陋直,没有体现出中国民歌的非均分律动和“游”的特点。这一点也好解决。我们都有耳朵和眼睛,我们能跟着优秀的民歌音频、视频而不是照着谱子一拍一拍演唱,自然也能具有身段的鱼游之势。

(六)作品固定化,表现僵直

民歌演唱是生命体验本身,并非谱本上的符号存在,甚至也不是信息转换——由符号视觉信息向歌唱听觉信息的转换。因为,从谱本信息向声音转换只能从谱本的一般性转换成声音的一般性。

口头文化的民歌表现出鲜明的具身性。歌者通过身体感受世界,身体通过歌唱传达感受。身体知觉是歌唱的诞生地,歌唱需要通过身体来完成,歌唱过程即意义的具身表达过程。民歌中的歌唱是体验过程中的歌唱,是具有鲜明感受性和丰富表现性的歌唱,并不是谱面上一成不变的字符和音符。在民歌演唱的现场,民歌并不是先验的存在,而是一个正在发展和完成的东西。在这里,作品依赖表演,表演具有不确定性。在这里,不同人演唱同一首歌有着显著差别,即便共享同一个母本,不同人的记忆和感受也存在较大差异。比如汉语版新疆民歌《达坂城的姑娘》“两只眼睛真漂亮”,克里木的演唱就在乐谱之外加了一个甩腔(这是语音意义上的,而非音乐意义上的),节奏也随之抻长。即便同一个人演唱同一首歌也会有变化,因为同一个人的听觉记忆和现场状态也有出入,在不同的时空、面对不同的观众反应,也有不同的感受。比如歌者状态好了就会把歌词的声调拉得更开,滑音滑得更夸张、甩腔甩得更飘荡、挫声挫得更峻峭。口头文化可以共享同一个“母本”(每一次表演则是不同的、具有唯一性的“子本”),但并不存在一个如谱本这样客观不变的“模本”。

民歌使用的还多是方言,方言的声母韵母远不像普通话这样简要,声调也远不是普通话“阴阳上去”四声所能概括,比如粤语就有9 个声调,在唱粤语民歌时就要将歌词的丰富声调表现出来。即便是同一方言区内部其语言也有差别,正如《康熙字典》所言:“乡谈岂但分南北,每郡相邻便不同。”[16]13不同的方言区来演唱同一母本的民歌其声韵差别更大,比如民歌《茉莉花》并非只有一种学院派歌唱家的普通话版本,江南的吴侬软语版《茉莉花》和东北民歌《茉莉花》的区别就很大。在方言区别的基础之上,两地《茉莉花》的歌词和曲调也都有较大不同。民歌是根据地域、族群以及个人的语言、表达习惯、感受而发展的,而不是定型的。

三、融合电子文化,开创校园民歌传承的新局面

“我们这些读书人深深沉浸在书面文化里,难以想象一个只存在口语交流和思考的世界,我们倾向于把这样一个口语世界只当作书面文化世界的变异体而已。”[3]2如此一来,校园传承民歌行为中谱本成为根本,歌唱反而成为谱本的衍生物,这当然是颠倒的。假如我们自觉认识到这种颠倒,就可能进而克服,开创书面文化的校园传承口语文化的民歌的崭新局面。

(一)以书面文化省思校园民歌传承

口语文化具有生动活泼等优点,但往往处于自发状态,因缺少记录工具以及宏观视野、缺少与更广阔外部世界的丰富互动而处于自生自灭状态。民歌即是这样,其形成和发展于农业社会,在书面文化主导的工业社会已陷入困境。书面文化发展遇挫时,书面作品的发行量会减少,但数以亿计的作品还在;口语文化发展遇挫时,其整个体系却会烟消云散。在这种意义上,口语文化民歌的生存在当前已离不开书面文化校园的支撑。

书面文化对于口语文化具有文化霸权的一面,但它相对口语文化也更具有反省精神,因为它视野更为开阔、条目更为清晰、博览更为方便,因为它更适于反复观看、安静思考、整理思路。虽然当前校园的中国民歌传承出现了本文上述的各种问题,但这些问题并非不可解决,并且其解决离不开书面文化的支持。口语文化无法清醒认知口语文化和书面文化之间的巨大差异,其往往是浅层的自惭形秽或愤愤不平,但书面文化却有可能深刻认识到书面文化和口语文化之间的巨大差异,能够有意识检视自身的思想和行为、检查存在的错误并加以改正。20 世纪以来的诸多阐述二者差异的研究皆为书面文化,本篇呼吁接续民歌口语文化传统,然而自身毫无疑问亦属于书面文化。

另一方面,校园则迫切需要认识到仅以书面文化惯性来传承民歌会导致重大缺陷,认识到谱本乃是一种可资利用的工具而不是歌唱本身,丢掉“文本即本文”(text is work)的幻觉:“印刷术促成了一种封闭空间(closure)的感觉,这种感觉是:文本里的东西已经定论,业已完成。”[3]100既然书面文化更利于反省,那么我们就必须及时显现反省这一必要环节,避免迟钝、傲慢和“事后诸葛亮”的惯性。谱本的标准化和统一化为现代性的音乐普及教育奠定了基础,如今它必须实现更高的目标:支持民歌及时回归口语文化。

(二)抓住电子文化为口语文化带来的机遇

电力的发现和应用可谓是人类发展历程中最为重要的活动之一,现代社会更是须臾离不开电。第二次世界大战之后,电力驱动的录音录像技术更多出现在普通人家;21 世纪以来,手机也具备录音录像功能,录音录像得到全面普及。同时,录音录像的电子传输技术也已非常发达,点对点(个人对个人无障碍传输)、点对面(个人无障碍上传平台)、面对点(平台无障碍传送到个人)皆可以轻松实现。电子传输是电子文化的组成,录音录像也是电子文化的组成。与乐谱用平面线形符号或阿拉伯数字符号描写音乐的核心声音特征(主要是音高)不同,录音录像以视听形式直接录下整个音乐行为。对于口语文化的民歌来说,这是一场巨大的机遇。

民歌依赖现场,中国民歌难以记谱所以也“不靠谱”,这与“靠谱”的西方古典音乐一比,在校园中全然落于下风。如今,录音录像技术为口语文化重新赋能,口语文化的复兴已是不争的现实,只需稍加关注快手、抖音、B 站等流媒体即可轻易感受到这一点。电媒的出现和普及冲击了书面文化,迫使书面文化的傲慢逐渐削弱。电媒和印刷的巨大差异让我们震惊,也让我们无所适从,更重要的是让我们反思。在原来的书面文化中,口头是非正式的,书面是正式的。但在电子文化覆盖的书面文化中,我们有可能形成符合民歌本义的新的观念和行为模式:书面的民歌是非正式的,口头的民歌才是真正的民歌。电子文化让本篇的讨论成为可能,更让中国传统音乐校园传承的变革成为可能。中国民歌所具有的丰富、不统一的语言、音色、游移音阶和润腔等,对于谱本记录来说勉为其难,对于录音录像技术却轻松便捷。民歌被录音录像后还可以轻松传播,方式简单而多样:微信、微博等各种各样的视频平台。虽然今天找到具有口语文化根本属性的民歌依然不容易,但已经不再是不可能。电子文化促使人类从单纯的书面文化霸权时代走入一个书面文化与口语文化并存的时代,如果校园书面文化有效利用电子技术,更有可能录制完成更高水准的具备口语文化属性的民歌并加以传播。民歌曾经因为传播媒介的发展而没落,如今还要靠传播媒介的进一步发展来重获新生。

在现代社会,学校中的普通师生不可能为了学一首民歌而长年在民歌所在地进行田野工作,甚至民歌原在地也已缺少了民歌传唱的土壤。利用丰富的录音录像资料迅速感受到民歌的“原汁原味”并加以传承,是现代社会的民歌传承的必然选择。电子录音录像技术记录的口语文化的民歌即便并不是当下的现场,但毕竟是曾经的“现场”,远比谱本生动、实在、味道正宗。校园中的民歌演唱应该充分利用这些现代音像技术,追溯声音的来源,然后以谱本为助手,从而更为高效传承有个性、有表现力、活泼的作为口头表演艺术的民歌。

(三)融通口语文化和书面文化

本文提倡口语文化并非认为口语文化即理想。口语文化内部的民歌传承虽然“原汁原味”,但这“汁味”却是单一的,一个方言区中的民歌演唱往往具有类似的语言发音,以及类似的音乐风格,很难说具有丰富性。中国民歌的丰富性表现在不同地域、不同人群间民歌风格相差极大。一个杰出的陕北民歌手唱不好方言区之外的其他任何类型的民歌,这和美育及素质教育性质的追求美感多样性的校园民歌传承活动相抵牾。同时,我们也无法想象在口语文化中产生中国民歌目录、中国民歌索引系统、中国民歌词典,而目录、索引系统或词典可以让校园中的学生迅速对中国民歌有一个框架性认知。整体而言,以原生态口语文化的方式传承民歌较为低效,这样的民歌传承并不能自觉适应书面文化和电子文化主导的同一空间中物质和文化更为丰富的新世界。学校的民歌传承离不开书面文化,现代的民歌传承离不开书面文化,电子文化的民歌传承离不开书面文化,关键是在电子文化时代如何恰如其分地兼用口语文化和书面文化。

口语文化能够直接以生动口头表演来感染人,但谱本有利于分析和规划。原生态民歌不需要案头工作,但现代学校中的更高效率的民歌传承不能缺少案头工作环节。关键是要将口语文化的生动性和书面文化的分析性结合起来,而不是当前的主流做法:生动性不去观照口语文化现场却求诸谱面,求诸谱面却置谱面的分析优势于不顾。文字是人类的无价之宝,文字将语言进行书面的可视化处理之后,人类的语言表达力大幅提升,更具逻辑性、结构性和规模性,人类经验、文化的积累与传播较之原来有了本质的提升。乐谱之于音乐正如文字之于语言,本文所述的民歌“书面腔”问题并不是乐谱的问题,而是人的问题。我们误解和误用了乐谱,而乐谱可以增强我们对音乐的框架把握能力,并衍生出和声、配器、曲式等重要的音乐因素,功莫大焉。校园中的民歌传承需要触及多种民歌类型以及更为广阔的音乐品类,这时候就必然要用到谱本这一重要工具。在电子文化时代,谱本需要民歌传承者通过尽量多的录音录像材料(从电子化的口头表演出发)来将谱本上的视觉符号还原为声音(口头表演),录音录像材料则需要民歌传承者通过谱本更为迅速找到民歌的框架、结构、音阶形态和语言模式。通过电子文化和书面文化的合理使用,我们即便无法亲临民歌现场、无法通过自身原汁原味还原现场,却可以较为顺利地“像不像三分样”地还原口头表演。

目前还缺少丰富的具有民歌内涵的电子音像民歌材料以供校园民歌传承利用,这就迫切需要学校中的音乐家去录制出来,现在的传统音乐家或古典音乐家更多存在于学校而不是演艺市场中。这些音乐家不能像一般性美育、普及性素质教育的校园民歌传承者,他们有必要去民歌发生地和流传地去做长期的沉浸式的田野工作,非此就无法做出具有示范意义的口语文化民歌音像资料。窃以为,当前我们并不缺少各类“创作歌曲”,却极端缺少具有“民歌属性”的民歌作品。像以上提到的书面腔的《编花篮》《走绛州》等乃是作为国家统编教材的配套电子音像材料,影响深远,尚待“再口头化”,真实彰显民歌的口头艺术性格、美学理念和文化内涵。