厚积薄发 推陈出新

——老年大学碑帖临写教学浅谈

2023-05-01山东老年大学李传广

□山东老年大学 李传广

临帖是书法教学的主要内容,也是伴随学书者终生的必修课程。书法法帖主要有碑刻和墨迹两种。墨迹法帖的笔法、结构直观可视,便于临习。碑刻法帖是从碑石上拓下来的,而碑石上的文字是先由书者在加工好的石面上书丹(朱砂),后由刻工加工而成,因此原有的书写信息会有一定程度的损失。因而,宋代米芾主张习书要学墨迹。但因客观因素的制约,传世墨迹较少,所以书法学习仅仅局限于墨迹法帖是不够的。我们的书法教学也大都以碑帖为主,如金文、秦篆、汉隶、唐楷。即使现存的古人墨迹,也有相应的碑刻本,所以碑帖临习在书法教学中极为重要。

碑刻属于二次创作,因此在老年大学的碑帖书法教学中,我们应当引导学员透过刀锋看笔锋,进行正确临习,避免因过度追求碑刻效果而误入歧途。

临帖对书法学习至关重要

书法学习无止境,需要努力夯实基础,持续不断地从优秀法帖中汲取营养。随着书者学习的深入和阅历的积累,成就会不断提高,不同时期的作品会呈现不同的风貌——从稚嫩、成熟到通会。学习书法是一个渐进的过程,临帖亦如形如影伴随其中。吴昌硕临《石鼓文》四十多年,厚积薄发,推陈出新,从而形成了自己的篆书风格,终成一代大师。

前些年,“丑书”“流行体”的横行,严重影响到我们的老年学员:轻视临帖,浅尝辄止,离规矩愈来愈远。进入新时代,书界清风徐徐吹来,溯本求源,书法传统终于回归本位。

临帖方法要正确

临帖实际上是与书者的对话。临写前要认真研读,临写时需透过点画和结构,解析书者的用笔方法和行笔过程,透过字里行间尽可能多地挖掘,从而探寻和把握书者的用笔方法、创作情感与动机。临写时要注意点画之间的内在联系,避免支离破碎,注重和培养书写性,这是习书非常关键的一环。所以,引导学员养成正确的临帖习惯尤为重要。

首先,临帖教学中要注重开启学员自身的阅历优势。古人云:“思通楷则,少不如老”“思则老而愈妙”,发挥老年学员理解能力和书写能力强的特点,正确引导临习,不断提高学习兴趣,克服畏难情绪,对他们取得的进步及时予以鼓励;同时针对临习中出现的过度追求形似、描绘等问题给予及时纠正。

其次,根据学习的不断深入,分阶段逐渐增加主(书者)客(法帖)观之间的位置变化。普通(初级)班应重客观,以对临为主,精心研习,注意细节,打牢根基。提高(中级)班要逐渐发挥学员的主观能动性,提高背临的比例,注重对神似的理解。《易经》云:“形而上者谓之道,形而下者谓之器,化而裁之谓之变。”通过认真临习,把握形神之间转换的辩证关系,舍形得神,以形传神,不断提高读帖和临写的水平与能力。研究(高级)班的临帖应充分发挥学员的主观能动性,由背临向意临转变,进而脱帖进入创作阶段。清刘熙载云:“书贵入神,而神有我神、他神之别。入他神者,我化为古也;入我神者,古化为我也。”至此,学员的书法创作愿望便水到渠成。

第三,在临写教学中,用笔方法的教授要正确,这是书法学习和创作的基础。教师在教学过程中要做好示范,逐字临写。“百练不如一看”,即为此理。赵孟云:“书法以用笔为上,结字亦须用工,结字因时相传,用笔千古不易。”正确的用笔方法要贯穿于诸书体的教学之中,指导学员不断掌握机动灵活、节奏明快、腕力通达、力透纸背的用笔方法。

第四,临帖教学过程中,要向学员讲授法帖所处的时代背景、所记述的文字内容、帖中繁体和异体字的识读等,丰富大家的历史、古代汉语、文字学诸方面的知识,让学员做到字晓文通,博学多识。

厚积薄发 推陈出新

书法的顶层设计完成于东晋——笔法完善,书体具备,至今未变。所以说,书法只有在厚积薄发的基础上才能推陈出新。历代法帖是书法学习取之不尽、用之不竭的源泉,是前人心血与智慧的结晶,虽经千载,历久弥新。临帖如同站在巨人肩上,不走弯路,目标明确,是达到出新的捷径。捷径并非速成,书法学习只有坚持不懈、勤于思考才能不断进步,走上出新之路。笔者学习书法几十年,至今临写不辍,每临一遍都有新的收获。特别是创作之前,临写法帖会带来新的启迪和灵感。

老年大学书法教学的目的,一是培养学员学习书法的兴趣,陶冶情操,延年益寿,让书法成为陪伴终生的爱好;二是能够进行书法创作,让学员写出有艺术价值的作品。只有树立正确的书法观,不断从哲学、历史、文学及其他艺术门类中汲取营养,伏下身来认真研习前人优秀法帖,才能不断提高书法艺术水平,创作出合乎规矩、打动观众的书法作品。

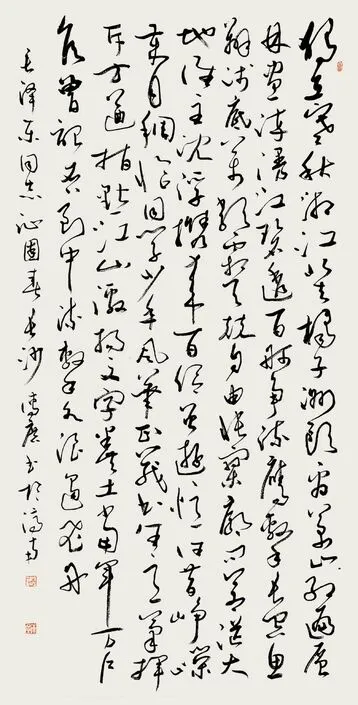

《毛主席〈沁园春·长沙〉》李传广