楚文化研究可视化分析及楚文化的数字化展望

2023-04-29刘思捷李文远熊奇伟

刘思捷 李文远 熊奇伟

摘要:当下,以中国传统文化为主题的数字化展览及数字文创产品获得了越来越多的关注,其中也包括楚文化的数字化实践。本文通过CiteSpace可视化分析软件,以中国知网(CNKI)数据库中1979—2022年的期刊文献为数据样本,研究并概括了44年来楚文化研究的领域与焦点,并绘制了相应的知识图谱。研究认为,楚文化研究的重心从早期的历史文化与地域文化研究,逐渐转移到当代传承、文旅发展、文创产品、设计创意等方面的应用研究。其中,楚文化的数字化研究已构成楚文化研究的重要发展趋势,而丰富的楚文化研究成果为其数字化提供了较好的内容基础。在此基础上,本文从数字影像技术、虚拟展示技术及其他数字技术等三方面梳理了楚文化的数字化路径,并结合用户调研结果,提出楚文化的数字化发展思路。

关键词:楚文化 楚文化的数字化 可视化分析 数字化展望

《楚文化史》指出:“楚文化因楚国和楚人而得名,是周代的一种区域文化。”①然而这一区域文化,同样也是华夏文化中南支的主要文化与核心文化。楚国疆域最大之时,东面南面尽于海;东北达山东营县、泰安;北抵河南太康、襄城、鲁山;西北至陕西秦岭以南;西抵重庆铜梁、荥经及云南楚雄;西南到广西桂江流域,淮水和长江、珠江中下游全包括在楚国疆域之内。②楚文化中有着不少特色鲜明、独具一格的文化资源,包括楚国的漆器与漆画、青铜器、城市与建筑、丝织与刺绣、古籍文献、缯书与帛画、玉石与配饰等。

多年来,楚文化研究领域积累深厚,下文首先通过文献计量学方法对相关研究情况进行梳理与总结,再结合案例研究与用户调研结果,提出楚文化的数字化发展思路。

一、楚文化研究的可视化分析

(一)研究方法与数据来源

为了解楚文化研究领域的现状,本文采用文献计量学的研究方法,选取从1979年至2022年的相关文献,通过CiteSpace 6.1.R6可视化软件,对国内楚文化研究领域中的作者与机构、关键词、热点等进行研究,梳理其脉络并总结其发展趋势。CiteSpace由陈超美教授基于JAVA语言开发,是当下学术领域较为常用的文献计量学及可视化分析软件。本文通过该软件对我国楚文化研究发展的知识图谱进行绘制,探索其发展历程、前沿热点和未来趋势。

本文的数据来源于中国知网数据库,数据采集时间为1979年到2022年12月。根据中国知网数据库,楚文化研究最早的期刊论文发表于1979年。笔者以“楚文化”为主题词进行期刊论文的检索,共得到4698篇相关文献。经过人工剔除非学术文章后最终获得3799篇有效文献。将所检索的文献导出为Refworks格式,以用于生成可视化知识图谱,并进行量化分析。

(二)文献产出特征

发文数量与时间分布可以从宏观层面反映出学界对该领域关注程度的变化。总体而言,楚文化研究的发文数量逐年增加,学术研究成果日益增多。从1979年到1999年的21年间,有802篇以“楚文化”为主题的期刊论文。从2000年到2009年的十年间,期刊论文发表数量升为1050篇。从2010年到2022年的13年间,期刊论文发表数量升为1947篇。总体而言,发文处于增长趋势,可见学术领域对于以“楚文化”为主题的研究日益重视。

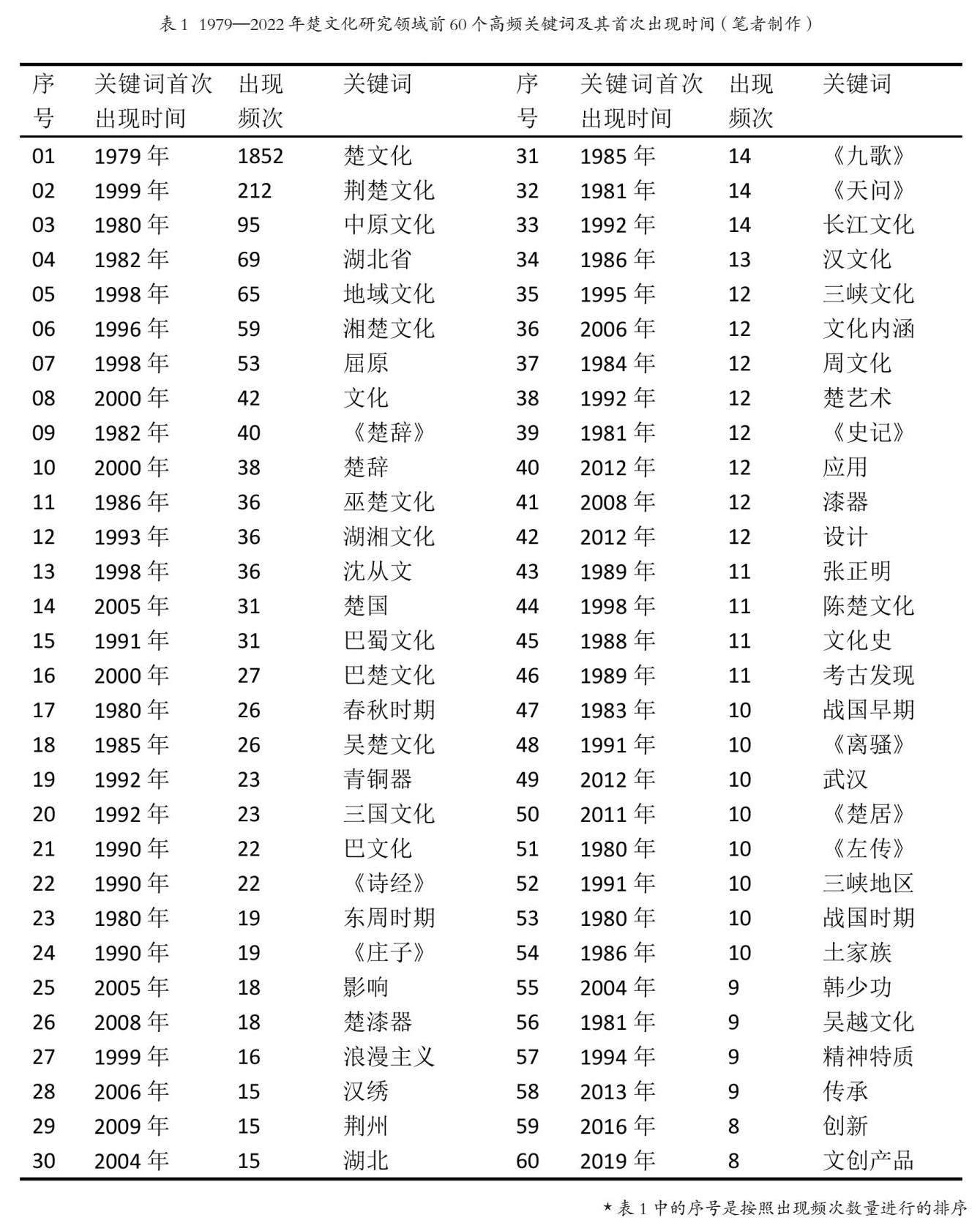

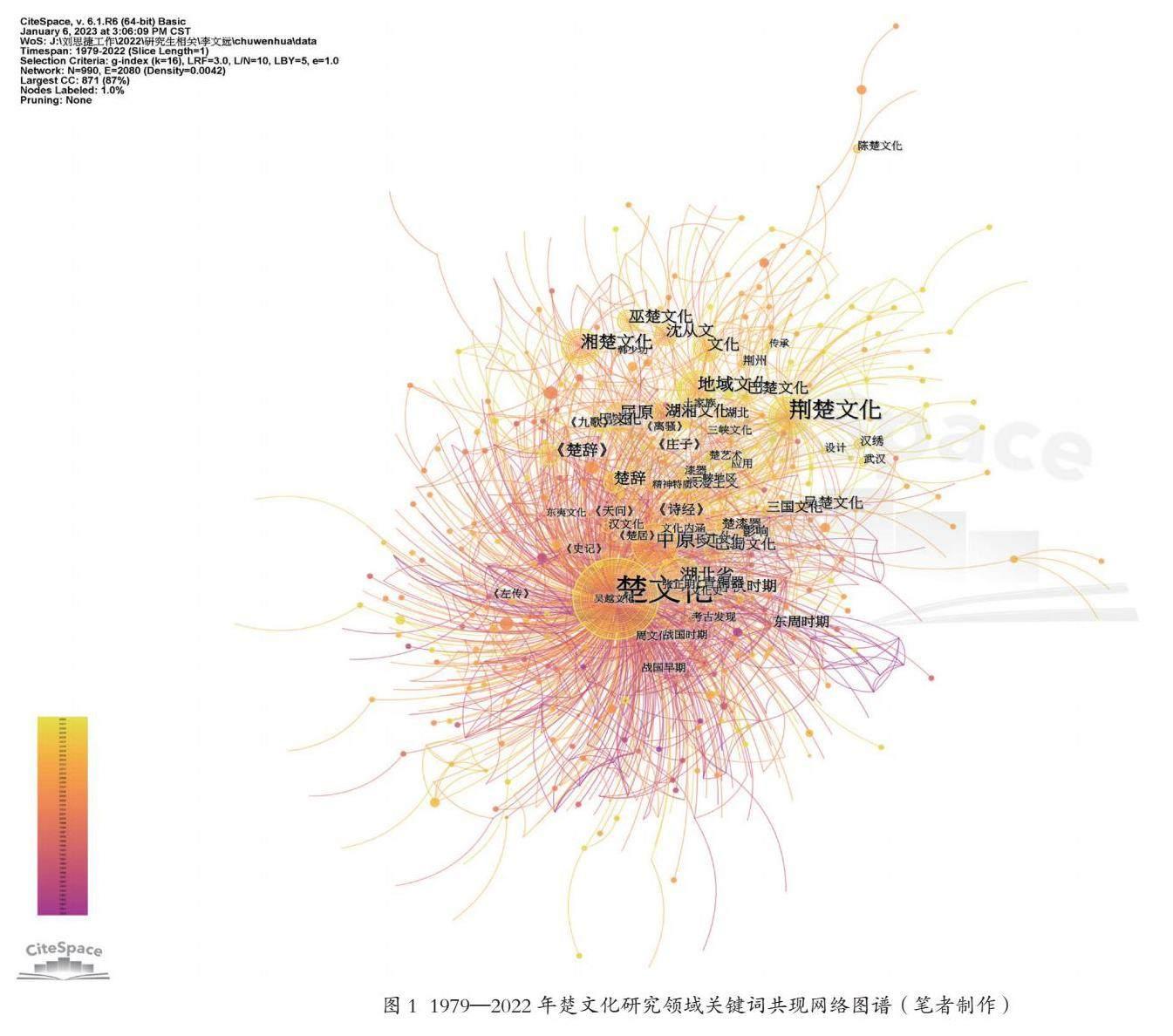

另外,从关键词的分布来看,早期研究更集中于文化历史研究、文献研究及考古研究(参见表1、图1、图2)。例如:楚墓出土的青铜礼器、镇墓兽、漆器、楚简等出土文物的考古研究;楚文化与其他文化的比较研究,涉及中原文化、巴蜀文化、长江文化、吴越文化、三峡文化及大溪文化等;楚文化的组成文化形态,包括荆楚文化、湘楚文化、吴楚文化、巴楚文化与巫楚文化等各自的文化特征。2000年之后,逐渐出现从文旅产业及设计营销的角度,探讨楚文化的价值与应用的论文。例如,楚文化所在地域的旅游规划设计开发、文旅产品设计开发、旅游品牌与景区建设、旅游与体验营销等。2010年之后,虽然楚文化的历史文化研究相对而言仍然属于主流,但是与传承、①应用、②设计、③文创产品、④文化产业、⑤文旅融合⑥及数字表现⑦相关的楚文化研究也日益增多。

(三)发文作者的可视化分析

通过CiteSpace对作者进行分析,具体参见表2和图3。发文数量达到10篇及以上的作者包括刘玉堂、张正明、刘彬徽、李阳春、刘保昌及刘纪兴。有3位作者的发文数为7篇,有4位作者的发文数为6篇,有10位作者的发文数为5篇,有12位作者的发文数为4篇。从整体而言,相关领域的学者以自主研究为主,学者间的联系强度较低,合作虽然并不普遍但也存在。例如以刘玉堂、刘保昌与尹弘兵为核心的研究团队,为楚文化研究贡献了大量的研究成果。

除了期刊论文以外,楚文化研究领域的学者同样贡献了一系列非常重要的著作。例如,在历史研究方面,张正明的著作《楚史》梳理了从楚人的始祖祝融开始,到秦国灭亡、汉朝建立的这一历史时期之中,楚国的重要历史事件和人物;①张正明的另一部重要著作《楚文化史》,对楚文化中的城市与商业、器物、纺织品、天文历法、哲学、文学、字画、乐舞等内容进行了梳理与概述;②杨权喜的著作《楚文化》从楚文化渊源、楚文化遗址、楚文化墓葬、楚文化文物等四个维度,对楚文化的内容及相关历史进行了深入阐释;③何光岳的著作《楚源流史》从姓与氏出发,清晰梳理了《史记》《国语》《吕氏春秋》《山海经》《淮南子》《管子》《越绝书》《周礼》《仪礼》《说文解字》等大量古籍文献中,与楚人的源流脉络有关的信息;④刘玉堂的著作《楚国经济史》从土地制度、赋税制度、宗法制度、生产与农业、商品经济、生产体系、手工业管理与工艺水平等方面,对楚国社会进行了历史分析;①皮道坚的著作《楚艺术史》对楚国出土文物中丰富的艺术资源进行了梳理与分析,对楚式鼎、楚墓青铜器、楚漆器、楚漆绘、玉器、琉璃器、金银器等的造型特点与思想内涵进行了阐释;②郭德维的著作《楚系墓葬研究》通过一系列楚墓特征的对比、分析与分类,探讨了楚国的社会历史与文化现象;③宋公文、张君的著作《楚国风俗志》对楚国的饮食、服饰、居室、舟车、婚恋、丧葬、年节、歌舞、巫觋、占卜等进行了历史分析。④

在历史文献与文学研究方面也涌现出较多成果。例如,陆侃如、高亨与黄孝纾的著作《楚辞选》对《楚辞》的部分章节进行了注解;⑤此外,周建忠、贾捷、汤炳正、萧兵、徐志啸、伏俊琏、姜亮夫等学者对《楚辞》进行了校对、注释、解读与文化研究;我国学者丁四新、何新、曹建国、庞朴、曹峰、李零、丁原植、魏慈德、金春峰、刘乐贤、李学勤、夏利亚、王子今、张守中,以及日本学者工藤元男与广濑薰雄等,对出土的楚简、楚帛书及睡虎地秦简等进行了释义与研究。

有部分学者聚焦于楚文化中的典型形态展开研究。例如,高介华、刘玉堂在著作《楚国的城市与建筑》中,对楚国不同时期的都城以及宫殿进行了建筑考古学方面的解读;⑥尹弘兵的著作《楚国都城与核心区探索》从历史地理学及考古学的角度,对楚国的核心区域进行了分析;⑦张闻捷的著作《楚国青铜礼器制度研究》从青铜礼器中的用鼎制度、粢盛器制度与盛酒器制度等方面进行了详细分析;⑧黄凤春、黄婧的著作《楚器名物研究》从服饰、佩饰、饮食、车马、出行、建筑、礼俗等方面出发,对文物的特征与含义进行了解读;⑨彭浩的著作《楚人的纺织与服饰》从楚国的纺织技术出发,对丰富多样的织品、刺绣品、丝织品、服饰与佩饰等方面进行了阐述;⑩余静贵的著作《生命与符号:先秦楚漆器艺术的美学研究》从审美文化与艺术的角度出发,对楚漆器进行了解读。?

(四)研究热点与趋势分析

根据上文的高频关键词和聚类分析可知(参见表1、图1、图2),以楚文化为主题的期刊论文的研究主要集中于三个维度与方向。

第一是以楚文化为侧重点的地域文化对比研究。根据CiteSpace的可视化分析结果可知,“楚文化”“荆楚文化”“中原文化”“地域文化”“湘楚文化”“巫楚文化”“巴蜀文化”“巴楚文化”“吴楚文化”“三国文化”等关键词的出现频次均较高,可见其历史文化研究的成果较多且内容较深入。例如张正明、刘玉堂、刘纪兴、俞伟超、殷义祥、丹枫、刘纲纪、吴庆洲、萧放、江凌、徐中舒、唐嘉弘等学者的期刊论文,对楚文化的文化考古、文化脉络、文化特点、文化内涵、典型代表、审美思想、城市规划的思想、地域特性以及文化资源转化策略等,进行了脉络梳理与理论阐述。相关研究成果极为丰富,可以从中清晰地洞察楚文化及同一时期其他地域文化的整体面貌。

第二是对楚文化中文化形态的研究。根据CiteSpace的可视化分析结果可知,“屈原”“《楚辞》”“青铜器”“《诗经》”“《庄子》”“楚漆器”“汉绣”“《九歌》”“《天问》”“楚艺术”“《史记》”“漆器”等关键词的频次均相对较高,可见这类研究的成果也较为丰富。朱良志、周秉高、吴贤哲、吴广平、朱立新等学者对《楚辞》的文学与美学内涵进行了阐释,《楚辞》中关于古代的服饰、人物、动植物等内容的研究也颇受关注。

第三是围绕楚文化的当代传承与发展,尤其是面向文旅经济及数字博物馆为主的相关研究。其中,2010年之后出现了如“应用”“设计”“传承”“创新”“文创产品”等高频关键词,说明楚文化的当代传承与创新型转化已获得越来越多的关注。蔡青、郭丰秋、周峰、陈晓娟、罗碧英、陈金栓、黄山、李立新、郑晓燕等学者,对如何通过楚文化为现代设计赋能,进行了策略方面的分析。韦久跃、胡玉康等学者从非遗保护与传承的视角进行了楚文化的研究。刘纪兴、曹诗图、陈晓亮、张文雅、张艳红、骆飞莉、王纯、殷海霞等学者,从荆楚文化等地域文化的视角出发,探讨了楚文化与文旅结合的创新路径。

在此基础上,为了更进一步地分析研究热点及趋势,笔者进行了突现词(Burst Term)的检测。突现词是在一定时期内,频次忽然出现大幅度增长的关键词。根据突现词的可视化分析可知(图4),深入而细分的历史文化研究是楚文化研究中的长期主流。图4中展示了突现强度为前25%的关键词的被引用频次相对突出的开始与结束年份,及其突现强度的数值。根据可视化分析可知,从整体来看,突现强度最高的关键词是荆楚文化,时间从2013年持续到2022年,可见其为近十年来的楚文化研究热点。2000年之前,突现强度最高的关键词是中原文化。2000年之后,突现强度较高的关键词包括荆楚文化、吴楚文化、屈原及沈从文。另外,近年来形成研究热点且仍然属于研究趋势的突现词包括:文创产品(2019—2022)、应用(2016—2022)、汉绣(2016—2022)、楚国(2010—2022)。

从1979到2022年的文献可视化分析可知,楚文化研究的重心从早期的历史文化与地域文化研究,逐渐转移到当代传承、文旅发展、文创产品、设计创意等方面的应用研究。此外,近3年来关于楚文化的数字化传承、保护、传播与设计开发等研究也开始逐渐增多,已构成楚文化研究的重要发展趋势。

二、楚文化的数字化中的数字技术

根据上文可知,近年来,楚文化研究的重心转向其当代传承与创新应用,同时已有不少文献提出将楚文化与数字技术相结合的思路与方法。目前,传统文化与文化遗产的保存、保护、传播与发展,均离不开各式各样的数字技术,相关的实践成果非常丰富。在数字技术的应用方面,往往涉及3个方面的应用情况:一是记录与保存,二是展示与传播,三是吸引与推广。常见的数字技术包括数字影像技术、虚拟展示技术及其他数字技术。当下楚文化的数字内容的整体特点是,以影像类为主,互动类为辅,基本围绕博物馆的文化资产展开。互动类数字内容主要依托于博物馆场景,但近年来在互联网传播平台上,也同时出现了一些以楚文化为主题的创意类互动产品。

(一)数字影像技术

数字影像技术创造的动态信息,是综合了图像、文字、声音、叙事于一体的媒介形式。在传统文化及文化遗产的数字化保护、传承、展示与传播中,应用最为广泛。常见形式包括纪录片、短视频、综艺节目、二维动画及三维动画等。例如,近年来故宫博物院出品了一系列纪录片与微纪录片,包括《我在故宫修文物》《我在故宫六百年》《故宫100》《故宫新事》《我们的清明上河图》《八大作》等,这些作品通过独具一格的叙事、丰富生动的镜头语言与制作精美的视听效果,在各大视频网站收获了极高的播放量与好评。此外,中央电视台出品的微纪录片《如果国宝会说话》《画里有话》以及综艺节目《国家宝藏》《典籍里的中国》等,通过演播形式与叙事表达的创新,呈现出饱满而独特的视觉效果与内容表达,收获了观众的一致好评。此外,在不少博物馆的展览中,也采用了各式各样的数字影像,以配合文物相关信息的展示与介绍。

在楚文化的数字化传承、展示与传播中,数字影像技术的应用也颇为丰富。例如2014年由中央电视台和湖北广播电视台联合出品的八集人文纪录片《楚国八百年》,以视觉化与风格化的手法再现了遥远的历史,展现了楚文化的奇谲瑰丽。其在叙事上,以历史与考古研究成果为依据,对楚文化发展的8个重要历史时期进行了划分,并界定了各自的主题,在呈现上融入了当代价值观和故事化的表达。在此基础上,积极运用空镜头、文物遗迹、专家采访和情景再现,将晦涩的历史描述转化为生动的画面。其在数字影像技术的应用方面,融合了影像拍摄、三维动画以及中国风手绘CG动画,形成了较高的艺术感染力。①

在湖北省博物馆的线上与线下展览中,对于数字影像技术也有着丰富的应用。例如其推出的“文物不言”主题公益活动,以“艺人×文物×动画×纪录片”的形式,展现文物风采及直播“荆楚百年英杰”展览等。2021年10月,湖北省博物馆新馆建成后,通过网络直播的方式,向大众实时展示了曾侯乙编钟这一国宝搬家的过程,获得了较高关注。②湖北省博物馆的新馆展览,也积极应用数字影像丰富文物的历史叙事。例如,对于铜鉴缶、铜过滤器、铜尊盘、《弋射图》衣箱等出土文物进行了三维影像的可视化再现;对于出土纺织品、青铜器等文物的挖掘与修复过程进行了考古影像展示;对于出土玉挂饰、漆器、青铜礼器等文物所涉及的楚国风俗文化进行了动画影像的历史再现;以及对越王勾践剑等重要文物进行了影像故事演绎。

此外,近年来在互联网平台上,也出现了将影像动画与互动表现形式相结合的创新实践案例。例如易次元平台上的《楚漆器工艺互动视频》,以互动视频这一较为新颖的互动叙事形式,融合了动画、声音、图像、文本及交互等设计内容,以楚漆器为主题进行了创意表达。该作品根据先秦时期的社会制度,设定了楚王、大夫、士和国人这四个用户参与的视角,并形成了四个分支的互动故事,作品通过分支剧情、角色切换和画面探索等交互方式引导用户主动了解楚文化和楚漆器工艺。该案例是楚文化的数字化展示与传播领域,对影像与交互进行结合的一个应用探索。③

(二)虚拟展示技术

虚拟展示技术涉及虚拟现实技术(VR)、增强现实技术(AR)、混合现实技术(MR)及扩展现实技术(XR)。以上技术虽有一定差异,但在建设虚拟三维模型、人机交互、跟踪技术等方面,具有流程环节上的一致性。

第一是虚拟现实技术(Virtual Reality, VR)。该技术起源于美国,最早诞生于20世纪60年代,近年来在世界范围内的文化遗产数字化领域应用广泛。虚拟现实技术是一种计算机仿真技术,其创造具有真实感知的模拟环境与交互体验,使人产生身临其境的虚拟体验。虚拟现实技术包括了桌面式虚拟现实系统(Desktop VR)、完全沉浸式虚拟现实系统(Fully-immersive VR)以及分布式虚拟现实系统(Distributed VR)。例如,欧洲的伊特鲁里亚墓穴壁画的文旅VR系统,通过沉浸式的头盔设备让用户可以虚拟参观古老墓穴的全景场景。①意大利的历史遗迹科尔萨诺宫殿也通过VR展示这一技术手段来服务大众,其建设了15世纪、18世纪和20世纪等不同历史时期宫殿的三维模型,并提供虚拟现实设备,使参观者在实地参观的同时,也能结合欣赏其他历史时期的宫殿。②在一些古代城市遗址,如庞贝古城及乌鲁克古城的VR展示系统中,还积极应用了大量的虚拟人物,以烘托历史氛围。③此外,在波黑莫斯塔尔古桥的VR展示中,积极融入了360度全景观看、互动问答、虚拟人物对话以及虚拟动作的模拟体验等互动内容。④在我国的博物馆与文旅项目中,也有不少对VR技术的应用。例如故宫博物院早期推出的《虚拟三维紫禁城》,⑤以及近年来备受关注的VR展项《清明上河图3.0》。⑥重庆非物质文化遗产保护中心将VR与川剧进行结合,对川剧中的环境、场景、道具、乐器、表演者服饰等静态实体以及演员的动态行为进行建模,形成虚拟的三维场景,用户可以在虚拟系统中进行漫游与交互,实现对川剧表演的沉浸式体验。⑦

VR技术在楚文化的数字化展示中也有丰富应用。例如湖北省博物馆的VR线上虚拟展厅,包括了曾侯乙墓出土文物的VR展览“曾世家文物特展”以及楚墓中出土乐器在内的VR展览“龢—音乐的力量”。湖南省博物院同样推出了线上VR展览“长沙马王堆汉墓陈列”以及VR体验项目《国宝迷踪》。2019年刘舜以黄鹤楼为主题开发的“VR数字3D水墨交互体验设计”,⑧也属于相关实践案例。

第二是增强现实技术(Augmented Reality, AR)。该技术将计算机渲染生成的虚拟场景与真实世界中的场景无缝融合,⑨以实现更为自然的人机交互,近年来被广泛应用于文化遗产的数字化实践中。该技术涉及了室内增强现实和室外增强现实两种。室外AR更依赖于地理定位技术,但二者均需要应用头盔显示设备或其他显示设备。例如,希腊基于考古遗址的古代雅典集市AR展示,便属于室外AR技术。⑩我国的圆明园景观AR数字导览也属于室外AR,?观看者在圆明园遗址中进行游览的同时,可通过AR设备观看遗址昔日辉煌的场景,这一鲜明的对比烘托出较为强烈的艺术效果。

另外,AR技术也被广泛应用于楚文化的数字化展项中。例如湖北省博物馆的AR导览便属于室内AR技术,参观者可用AR眼镜扫描编码以进行虚实结合的文物体验。在欣赏曾侯乙编钟、曾侯斿父铜壶、铜鹿角立鹤、十六节龙凤玉挂饰、金盏等文物的同时,可以结合AR影像获得更全面的信息。相关的室内AR导览技术也被应用于湖南省博物院的展览中。

第三是混合现实技术(Mix Reality, MR)。该技术结合头盔显示器,呈现出混合了真实与虚拟的沉浸式体验,相较于增强现实与虚拟现实,混合现实的沉浸感以及对真实世界的感知都得到了强化,但其在文化遗产数字化领域的应用相对较少。①2022年,我国三星堆博物馆制作了MR导览电影,参观者戴上MR眼镜,便可在博物馆中欣赏到“活起来”的古蜀文物。此外,鲸世科技公司建设的MR混合现实展览、襄阳盛世唐城景区的“盛唐文化元宇宙景区”以及三峡博物馆的MR《增广重庆地舆全图》,也是对MR技术与文物展示的结合进行的积极探索。

第四是扩展现实技术(Extended Reality, XR)。扩展现实技术结合混合现实与增强现实的特点,在拍摄的基础上实时叠加了虚拟效果,是虚拟制作领域的前沿技术。近年来,武汉市文化和旅游局陆续发布了包含黄鹤楼、《江汉揽胜图》、越王勾践剑、曾侯乙编钟等楚文化元素的XR光影秀视频,为用户提供了融合真实与虚拟的沉浸式体验。

(三)其他数字技术

除了上述常见的数字技术以外,数字藏品、动作捕捉、触摸屏交互、微信小程序等技术在楚文化的数字展项中,也得到了一定的应用。

在数字藏品方面,湖北省博物馆将其重要文化资产及镇馆之宝“越王勾践剑”以3D数字藏品的形式推向大众,受到广泛欢迎。在动作捕捉技术方面,作品《编钟乐舞》以楚史和楚文化为基础,应用了动作捕捉技术,展现了先秦楚国在农事、祭祀、征战及宫廷生活中的丰富样貌。②在触摸屏交互技术的应用方面,湖北省博物馆在新馆的展览中,针对曾侯乙编钟和越王勾践剑的特点设计了相应了触屏交互展项,使参观者可以更好地体验其文化内涵。在微信小程序方面,湖北省博物馆于2023年元旦推出了“荆楚国宝新年福卡”的小程序活动,将轻松的网络语言和国宝集合成具有设计感的新年福卡,成为互联网语境下荆楚文化当代传播的一个较好的案例。

三.楚文化的数字化展望

上文总结了楚文化研究中丰厚的学术成果,并对当下楚文化的数字化实践与相关技术进行了总结。在此基础上,笔者进行了问卷调研,了解大众对于楚文化数字化的兴趣程度,并结合上文中梳理的案例情况,总结当下发展中的不足并提出楚文化的数字化传承、发展与传播策略。

(一)问卷调研与数据分析

笔者以个人卷入量表(Personal Involvement Inventory, PII)③为基础,制作了以楚文化及楚文化的数字化为调查内容的问卷。相关问卷测量是基于研究对象个人的需要和兴趣而形成的,其所感知到的自己与信息之间的关联性,也就是调查大众对楚文化、楚文化的数字化两方面的兴趣感知。问卷调查采用了实地调查的形式,在湖北省武汉市的一所高校随机发放问卷,共计发出217份问卷,回收217份,通过人工筛选获取有效问卷192份。其中,男女用户分布较为均匀,18—30岁之间的受访者占比94.8%,大多受过高等教育,且大多来自和楚文化有关的地理区域。

本次问卷采用五分制的李克特量表,分数越高,代表态度方面的认可程度越高。通过SPSS软件对问卷结果进行分析。克隆巴赫Alpha系数为0.927,说明问卷信度较高。从表4可知,受访者对于楚文化的兴趣与态度,平均分为3.64分,对于楚文化的数字化的兴趣与态度,平均分为3.77分,均超过了中位数3分,而接近于4分,即同意。而楚文化的数字化在得分上高于楚文化。可见,在楚文化涉及的地理区域,受过高等教育的年轻群体中,对于楚文化及楚文化的数字化普遍抱有期待和兴趣。

(二)楚文化的数字化展望

楚文化的数字化是传统文化数字化中的一个类型,相较于楚文化丰富的内容与独特的风格而言,其数字化实践在内容、类型与传播方面均表现得较为单薄。尽管大众对于楚文化的数字化颇有兴趣,但从上文的实践案例分析来看,承担相关研究与实践工作的,基本上是政府部门、博物馆、高校及其他事业单位,其目的也较多集中于科普教育、公益活动或文化宣传上,这就导致大众多是在被动接受信息,不仅参与度较低,而且可参与的内容也不多。相较之下,在具有较高用户参与度的例如数字藏品等活动中,大众的参与热情较高且传播效果也较好。通过比较可知,提高大众的可参与性曾经为故宫数字化走向成功提供了重要助益,其提供了多种行为参与的渠道。不论是转发注入了情感化元素的故宫相关微博,还是购买趣味的故宫文创,抑或是下载故宫游戏进行娱乐等,都使大众参与故宫文化的数字化方式更加多样化而轻松,可参与的内容也较多。相较而言,楚文化的数字化需要解决的主要问题是,大众较高的参与热情与较低的可参与程度之间的矛盾。

相关矛盾的解决可以从以下三个方面进行研究和深入探讨。

第一,深度挖掘楚文化内容,丰富大众可参与的维度。从楚文化数字化的内容层面来看,楚文化研究的丰硕成果为其数字化提供了较好的内容基础。其中,曾侯乙编钟、越王勾践剑、曾侯乙尊盘、战国时期彩绘人物车马出行图圆奁、虎座鸟架鼓等,在一些数字化展项中已经得到了应用、展示与转化,并收获了大量关注。而其他的文化资源,例如云梦睡虎地秦简、包山楚简等竹简,以及形式多样、丰富多彩的玉器、青铜器、漆器及纺织品等,同样蕴藏了神秘而独特的丰富视觉资源,将这些内容融入现代的数字化设计,将其进行现代转化,有助于丰富当下人们的物质与精神生活。在类型上,应当结合文化元素进行进一步扩充与拓展,融入数字创意设计使内容体验更为丰富与多元。此外,相关文化资源同样是先秦时期楚国人物质文化与精神文化的载体,通过数字化的创意设计,对相关文化进行视觉化表达与数字化阐释,有助于楚文化中思想智慧的传播,对于提升我国文化软实力也大有助益。

第二,结合与拓展数字媒体创意设计,丰富楚文化的数字化体验方式。从楚文化数字化的媒介层面来看,发展日趋成熟的数字影像技术、虚拟展示技术及其他数字技术等,为楚文化数字化的内容与形态走向多元与创意进行赋能。例如,以出土竹简内容为主题的互动阅读与数字出版物,以青铜礼器、漆器及相关楚文化为主题的沉浸式体验类数字游戏,以钟、磬、鼓、瑟、竽、篪、排箫等楚国乐器为基础的数字化音乐,以及将楚文化的文物内涵与视觉元素融入创意表达的数字广告等,均有较大的数字创意发展空间。

第三,积极融入数字营销策略,创新楚文化的数字文创设计。数字消费是参与文化体验的一种重要方式。从楚文化数字化的消费层面来看,较好的用户基础和用户意愿为楚文化的数字类文化消费奠定了一定基础。尽管当下的楚文化数字化,仍以社会公益性质的文化传播为主,但已经出现如“数字藏品”等具有消费价值的数字文创作品及数字内容。面向数字内容的消费群体具有多样化、个性化与品质化的消费需求,有必要展开用户研究与服务创新。针对用户画像与用户需求,探索楚文化中的视觉内容与历史元素的数字化创新设计方法,以及融入社会交往与日常生活的数字化的文化消费场景、文化消费产品、文化消费体验与文化消费模式,将有助于我国数字文化消费内容的丰富与数字文化消费市场的繁荣。

基金项目:2020年度教育部人文社会科学研究青年基金项目“《营造法式》可视化设计研究及数据库建设”(项目批准号:20YJC760061);2021年度湖北省高等学校哲学社会科学研究项目“‘数字人文视域下黄鹤楼文旅MR(混合现实)体验设计研究”(21Y106);2020年度湖北省教育厅哲学社会科学研究青年项目“楚式漆器的数字化传承及数字文创设计开发研究”(20Q058)的阶段性成果。

作者:

刘思捷,武汉纺织大学传媒学院讲师,博士,硕士研究生导师,研究方向:文化遗产的数字化展示与传播

李文远,武汉纺织大学传媒学院硕士研究生,研究方向:数字媒体艺术设计研究与实践。

熊奇伟,武汉纺织大学传媒学院讲师,硕士,研究方向:新媒体艺术、虚拟现实艺术设计

(责任编辑:谷儒楠)

Abstract: The digital presentation and digital creative cultural products with the theme of Chinese traditional culture have received more and more attention recently, including the digital practice of Chu culture. Through visualization analysis software CiteSpace, as well taking the periodical literature from 1979 to 2022 as data samples in CNKI, this paper studies and summarizes the research field and focus of Chu culture in the past 44 years, and draws corresponding knowledge mapping. The research shows that the focus of the study of Chu culture has gradually shifted from the early historical and regional cultural studies, to the applied research on contemporary inheritance, cultural and tourism development, cultural and creative products, design creativity and so on. Among them, the digital study of Chu culture has become an important developing trend in Chu culture research, and the rich research results of Chu culture provide a good content basis for its digitization. On this basis, this paper summarizes the digital path of Chu culture from three aspects of digital image technology, virtual display technology and other interactive technologies, and puts forward the idea of digital development of Chu culture combined with user investigation.

Keywords: Chu Culture, Digitization of Chu Culture, Visualization Analysis, Expectation and Research of Digitization