元代戏曲中的屠夫书写

2023-04-29杨绍固武文瑜

杨绍固 武文瑜

收稿日期:2023-07-05

作者简介:杨绍固,男,河南延津人,博士,教授

doi:10.13440/j.slxy.1674-0033.2023.05.008

摘 要:我国现存七部涉及屠夫形象的元代戏曲,从性格、品质、思想三个方面呈现了元代市井屠夫的真实面貌。相较于前代,元代文人在刻画“屠夫”一类人物形象时,不仅展现出去传奇化而近世俗化的新特点,还摆脱了杀生有罪观,注重表现屠夫的正面品质。同时,元代戏曲中的屠夫形象在一定程度上反映了文人的精神世界,即他们对儒家政治理想的坚守和对道家超脱世俗的向往。元代戏曲中的屠夫书写为人们了解元代社会提供了独特的视角和生动的材料。

关键词:元代戏曲;屠夫形象;新变;文人思想

中图分类号:I207.37 文献标识码:A 文章编号:1674-0033(2023)05-0054-07

引用格式:杨绍固,武文瑜.元代戏曲中的屠夫书写[J].商洛学院学报,2023,37(5):54-60.

On Writing of Butcher in Yuan Dynasty Operas

YANG Shao-gu, WU Wen-yu

(College of Liberal Arts, Yan'an University, Yan'an 716000, Shaanxi)

Abstract: In China's surviving Yuan Dynasty operas, seven distinct pieces showcase the butcher's image, painting a vivid portrayal of this urban professional from the angles of character, virtue, and ideology. Contrasting previous eras, the Yuan literati, while delineating the "butcher" archetype, shifted from the legendary to a more relatable, secular representation, emphasizing the positive traits of the butcher and discarding the traditional notion of sin associated with killing. Intriguingly, these portrayals of butchers in Yuan theater somewhat mirror the literati's own spiritual milieu: their unwavering commitment to Confucian political ideals juxtaposed with a Taoist yearning for transcendence from the mundane. Hence, the nuanced depictions of butchers in Yuan Dynasty operas offer a unique and vibrant window into the era's societal fabric.

Key words: Yuan Dynasty Opera; butcher's image; new change; literati thought

在中国古代,屠夫社会地位较低,是不被人们重视的一类人。《说文解字》提到“屠,刳也。从尸,者聲。”[1]271“屠”是会意字,篆书形体像尸体,表示宰杀。者是煮的本字,表示牲畜宰杀后多拿来煮。又“刳,判也。从刀,夸聲。”[1]140从汉字本身的角度来看,屠夫是用刀宰杀牲畜的人。人类吃肉,就离不开宰杀烹煮牲畜,在早期这是一种生存的必要行为,但是随着社会分工的日益细化及商品经济的繁荣,屠宰牲畜并售卖成为一种谋生的职业。《周礼》记载,“屠者,敛其皮角筋骨,入于玉府。”贾疏云:“屠者,谓屠杀豕羊之类,其人亦有地税。因其屠,即取皮角筋骨堪饰器物者,使入玉府也。”孙诒让补充道:“屠者居肆,有牲畜之物税,又有市廛之地税,本身又有民职之贡,故使入皮角筋骨等以当之。”[2]说明至少在周朝已出现了专职的屠夫。中国古代文学中的屠夫形象,最早可以追溯到先秦时期,《管子·制分》载“屠牛坦朝解九牛,而刀可以莫铁,则刃游闲也。”[3]自先秦始,历代文学作品中都不乏屠夫的身影,文人或粗笔勾勒,或刻画入微,塑造了一批形態各异、栩栩如生的人物形象,丰富了古典文学的人物画廊。

在屠夫形象的相关研究中,彭丽华[4]在《关于先秦屠夫的探讨》中通过详细的考证第一次明确了“屠夫”的概念,从治国之术和隐士身份的角度,阐述了先秦屠夫独特的文化蕴涵。姚婷婷[5]的《论元杂剧中的屠夫形象》选取三部以屠夫为主角的杂剧,从性格特征、性格内涵、角色功能三个方面论述了元杂剧中的屠夫形象,但忽略了配角型屠夫的存在,缺少对元代屠夫形象的全面把握,更为重要的是她未论及元代屠夫形象的独特性。本文在已有研究的基础上,以王季思的《全元戏曲》为研究对象,结合时代背景对其中所涉及的屠夫形象进行全面论述,并采用纵向对比的方法,探析元代屠夫形象的新变及其在文学史中的影响。

一、元代戏曲中的屠夫形象

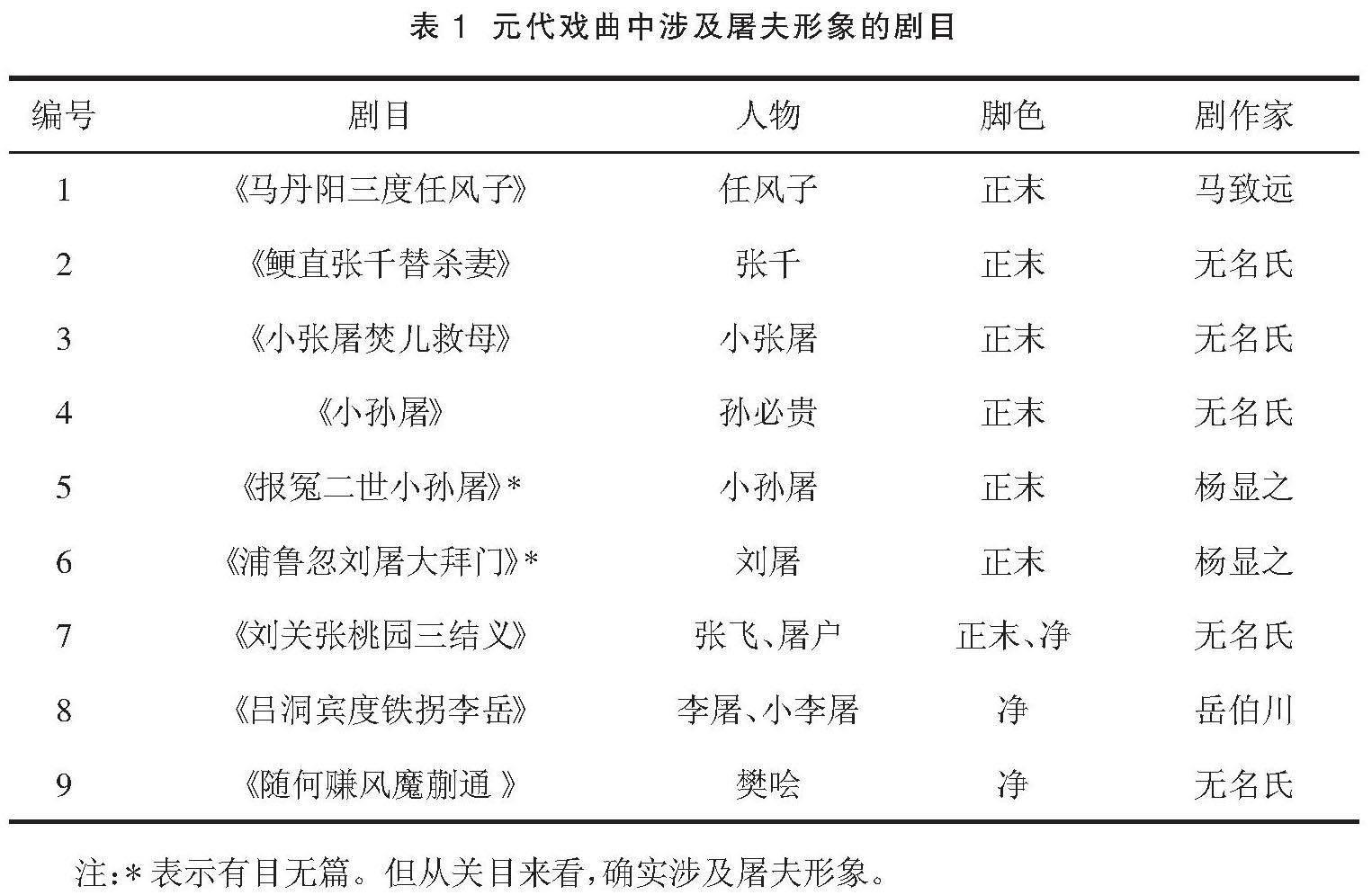

元代戏曲取材广泛,囊括了上到帝王将相,下至市井小民的各色人物,是展现元代风物习俗、民生百态的万花筒,正如元人胡祗遹所言:“上则朝廷君臣政治之得失,下则闾里市井父子兄弟夫妇朋友之厚薄,以至医药卜筮释道商贾之人情物理,殊方异域风俗语言之不同,无一物不得其情,不穷其态。”[6]6其中涉及屠夫形象的戏曲,多角度展现了小人物的社会处境、日常生活与情感追求。根据《全元戏曲》对元代戏曲中出现屠夫形象的剧目及其相关信息进行统计,见表1。

由表1可见,《全元戏曲》现存七部涉及屠夫形象的戏曲,其中有五位为正末,三位为净。这些屠夫同中有异,各具特色,从不同角度展现了元代屠夫多元且真实的形象。

(一)性格急躁,勇猛好斗

因特殊的职业需求,屠夫往往颇具力量,善于操刀弄棒,对一些血腥的场面司空见惯,容易形成急躁好斗的性格。《马丹阳三度任风子》写任风子以屠为业,因道士马丹阳在半年之间化得甘河镇的人都不再吃荤腥,毁了他的生计,于是他欲杀了那先生,面对妻子多次直言相劝他也丝毫不改其意。生辰之日,任屠醉酒后与众兄弟们比武,只见他:

【金盏儿】一个拳来到眼跟前,轻躲过臂忙扇。一个被我搬的一似风车儿转。一个拳来先躲过,似放过一蚕椽。这一个明堂里可早叉翻背,这一个嘴缝上中直拳。这一个扑的腮揾土,这一个亨的脚朝天。[7]41

任屠性烈如火,凭借多年的屠宰经验,练就了一身好力气,下手不知轻重,将众人打得鼻青脸肿。第二天酒还未醒,他便急冲冲地去刺杀马丹阳,刺杀不成,反被说服出了家。随后,妻子上门寻找,可他却不由分说地休掉妻子,甚至摔杀襁褓之婴。

《随何赚风魔蒯通》中的樊哙也表现出了冲动、急躁的性格。汉朝初定,萧何担心韩信拥兵自重,生出谋反之心,于是请樊哙一同商量如何除掉韩信。面对萧何的诸多顾虑,樊哙十分不屑,表示“只差一两个能干的人唤他来,可擦的一刀两段,便除去了祸患,岂不伶俐?”[8]145萧何是一国丞相,做事思虑周全,考虑到韩信在楚汉相争中立下汗马功劳,现在又手握重兵,杀他必须制定个万全之策。而樊哙是出身屠夫的武将,性格直率冲动,只想采取最方便快捷的方式。《小孙屠》中孙母在登场时评价孙必贵性气刚强,偏爱提刀弄斧。在哥哥结婚时,他当面指责嫂嫂出身烟花之地,致使全家不悦。一日晚归,他听到嫂嫂房中有动静,直接持刀而入,险些害了哥哥的性命,这两个情节足以说明小孙屠性格之冲动。《鲠直张千替杀妻》中张千本可以让员外休掉水性杨花的妻子,但在愤怒之下选择残忍杀害,以致自己身陷囹圄。

屠夫冲动急躁,勇猛好斗,对个人的情绪毫不掩饰,说话做事时总是直言直语、一马当先,是真正的性情中人。

(二)守贫重义,知恩图报

义作为儒家倡导的人性四端之一,对后世影响十分深远。随着社会环境的变化,义的内涵在不断扩大,不同的群体对此有不同的理解。郭英德认为,元杂剧中的市民总是提倡“仗义”的社会道德,他们所谓的“义”,是“吸收了仁义中的互爱因素和侠义中的忘我因素,而一以归之于平民之间的互助。……他们的义气,不是泛爱性的,更不是专为某一位‘士(统治者)的,而主要是对本阶层人们的,有着鲜明的平民性。”[9]178

《马丹阳三度任风子》中的任屠稍有些水陆田庄,对于那些不如自己的兄弟总是慷慨借钱,从不收一分一毫利息。生辰之日,众兄弟们前来看望他,宴席上再次向他借钱,任屠不顾妻子的阻拦,给了每人两锭银子做本钱。《鲠直张千替杀妻》中员外不嫌张千贫贱,反而主动与他结为兄弟,面对这种超越利益的情谊,张千感怀于心,于是屡次唱道“想着俺哥哥有管鲍情,张关义,聂政贤,不弃俺身微智浅”[8]53,“想哥哥山海也似恩临及时尽,且休说放钱的庞居士,更压着养剑客的孟尝君,那里有俺哥哥义分?”[8]57他时时感念哥哥恩情,却因家贫无法报答。当员外外出时,张千发现员外之妻举止不端,诚心提醒后她仍然不改,反而两次三番要引诱。后来员外回家,其妻又预谋杀死丈夫,张千怒而杀员外妻。事后员外被错判为凶手,张千担心员外受难,遂投案自首。张千为维护员外名声,不惜杀人入狱,至死不悔,体现着他对义的推崇。《刘关张桃园三结义》中的张飞在做屠夫时,整日抡枪弄棒,希望有朝一日能行侠仗义、扶危济困。

“仗义每多屠狗辈”,出身市井的屠夫,对普通百姓生活的艰苦深有体会,因而能毫不犹豫地出手相助,且不求回报。而对于帮助过自己的人,他们懂得知恩图报,体现了人与人之间互帮互助、真诚忘我的美好品质。

(三)敬奉父母,孝思长存

孝不仅是维护血缘关系的纽带,更是做人的基本准则,从“虞舜孝亲”到“二十四孝”,人们对孝的赞扬和倡导从未断绝。屠夫虽日日杀生,但绝非冷漠无情之人,对待父母他们可谓是尽心尽力。《小张屠焚儿救母》中的小张屠是个至孝之人。母亲生病想吃米汤,他将棉袄贱卖了买米。妻子心中稍有不满,他便告诫她学习古代贤妇孝子,“我虽不读论、孟篇,多闻孝义章。曾子孝母天将养,郭巨埋子天恩降,孟宗哭竹天垂象。王祥卧鱼标写在史书中,丁兰刻木图画在丹青上。”[8]72他为母求药却被王员外欺骗买到假朱砂,其母服药后病情愈加严重。为救母亲,他不惜将年幼的孩子焚烧,以祈求神灵保佑。这种带有封建迷信色彩的愚孝行为在当时被当作孝行宣扬。《鲠直张千替杀妻》中的张千在杀人入狱后想到母亲年迈残疾,自己今后无法亲身侍奉,不禁两泪涟涟,他唱道:“母亲呵寿高,您儿呵不孝,不想咱人死呵天知道。母亲啼天哭地泪流交,您儿不曾将山海恩临报。我这里苦痛嚎咷,捶胸高叫,母亲你指望养儿来防老。”[8]61《小孙屠》中的孙必贵以屠宰为生,在家时处处为母亲考虑,仔细侍奉、恭敬顺从。在去寺庙烧香的途中其母不幸离世,背着骨匣他心痛万分,“奔行程,哀哀不曾住声,阁不定珠泪如倾。挑着个纸幡儿招展,痛苦伤情。”[10]166缠绵哀婉的唱词感人心弦。

屠夫生活贫苦,但总能优先保障父母的衣食,懂得体贴宽慰,满足了父母在物质和情感上的需求,是极为孝顺之人。

(四)主张平等,向往幸福

随着市民意识的不断觉醒,元代市民开始正视自身的价值与追求,主张人格上的平等,敢于表达对幸福生活的向往。《刘关张桃园三结义》中出现了两个屠夫形象,一个是想要扶危濟困的英雄张飞,另一个是无名无姓的配角屠夫。当张飞一心想安边定土,早日摆脱下贱营生之时,屠夫大胆地表达了他的想法:“你又啖鱼儿又嫌腥,你屠户的字儿,还没有放下哩,就说是下贱的营生”,“休道我卖肉,则这血脏”,“依着我说,做些买卖,觅些钱养活妻子老小。”[11]487-489面对张飞想要安定天下的雄心壮志,屠夫并未感到低人一等,他用坚定的态度表达着他对自身职业的认可,以及对家庭幸福的满足,展现了普通人对世俗平凡生活的追求。《鲠直张千替杀妻》中张千自言“不敬豪门只敬礼,不羡钱财只敬德”[8]52,在他的眼中权势和财富不再是衡量个人品质高低的唯一标准,真正重要的是人的德行。《吕洞宾度铁拐李岳》中岳寿经历生死的劫难,始终难以放下娇妻幼子。临死之际,他满心都是对妻儿的不舍,“花朵般浑家不能够恋,魔合罗孩儿不能够见,半世团圆分福浅,则俺着三口儿相逢路儿远。”[12]152岳寿在吕洞宾的帮助下借尸还魂,醒来的第一反应仍是寻找妻儿,“依旧有青天白日,则不见幼子娇妻。我才离了三朝五日,儿也,这其间哭的你一丝两气。我如今在这里,不知他在那里,几时得父子夫妻完备?”[12]156此外,《马丹阳三度任风子》中任屠因生命受到威胁才拜马丹阳为师,《吕洞宾度铁拐李岳》中岳寿为了免受油烹之苦而归顺吕洞宾,被迫入道与多次度脱的情节说明了普通人对现世幸福生活的渴求远超对神仙世界的向往。正如么书仪所说,“看来,度脱者并没有什么有力的武器足以说服人们放弃世俗生活。”[13]26对于普通人而言,入道成仙只是面临死亡时的无奈选择。

二、元代戏曲中屠夫形象的新变

在文学史中,任何一类人物形象都经历了漫长的演变过程,屠夫形象亦是如此。纵观先秦至元代的文学作品可以发现,元代以前的屠夫形象往往具有浓厚的传奇色彩,是超凡绝伦之人,如屠羊说、聂政、朱亥等人。而元代戏曲中所展现的屠夫形象更多立足于现实生活,具有世俗化、平民化的特点,如任屠、张屠、小孙屠等。这一新变,得益于文人有意淡化传奇色彩,注重通过日常生活表现人物真实面貌的写人手法,以及摆脱杀生有罪论,发掘正面形象的创作理念。

(一)淡化传奇色彩,展现日常生活

屠夫本是市井百姓的一员,他们的生活应是普通的、平凡的,但在元代以前的文学作品中,他们的交往对象是王侯将相,生活经历充满传奇色彩。《庄子·让王》载屠羊说跟随楚昭王出逃,返国后面对四次封赏坚辞不受,只求“复反吾屠羊之肆”[14]。《战国策·韩傀相韩》中聂政避仇隐于屠者之间,严遂数次结交于他,甚至“奉黄金百镒,前为聂政母寿”[15],为报知遇之恩聂政独行仗剑至韩,刺杀韩傀后自毁面目,割腹挑肠而死。《史记·魏公子列传》载屠者朱亥,用袖中四十斤重的铁锤椎杀晋鄙,帮助魏公子解救赵国[16]1105。《史记·樊郦滕灌列传》中樊哙原以屠狗为事,后跟随刘邦四处征战,屡立战功,赐爵为列侯[16]1301。《韩诗外传》载屠牛吐以疾为由,拒绝娶齐王之女为妻[17]。就人物的身份而言,屠夫们或凭借个人努力官至高位,或与帝王卿相产生了交集,都以不平凡的事迹从万千市井屠夫中脱颖而出,成为书写的对象。就故事情节而言,这类故事简短且普遍缺少对日常生活的描绘,表现出远离现实的特点。从本质上讲,这一时期的文学家与屠夫分属两个阶层,他们对屠夫的了解更多源于传闻与史书,因而塑造出的是传奇化、文学化的人物形象。

元代文人在戏剧创作时多选用寻常琐事展现人物,使屠夫更贴近日常生活中的真实形象。《小孙屠》中孙必贵感慨生活的艰难“买卖归来汗湿衫,算来方觉养家难” ,“数日来不得买卖,意下要买些人事,投乡外几个相识行打旋一遭。”[10]143在哥哥决意娶烟花女子时,他真心劝诫“哥哥听兄弟拜启:它须烟花泼妓,水性从来怎由己,缘何会做得人头妻?伊不听,兄弟劝时,也须看前人例。”[10]150《马丹阳三度任风子》的第一个情节设置在任屠的生辰之日和儿子的满月日,众兄弟前来贺礼,期间穿插了朋友借钱、夫妻争吵、比武等事件。任屠跟随马丹阳修道时,又出现了寻夫、休妻的情节。《小张屠焚儿救母》中张屠将棉袄当了给生病的母亲买米熬粥,母亲病重就去东岳庙烧香,痊愈后去还愿。《刘关张桃园三结义》中,张飞是个胸怀大志的操刀屠户,他外出探亲时将刀压在巨石下,明言能挪动巨石并取出大刀者可以免费拿肉,展现了富有趣味的民间生活。

元代文人以屠夫与父母、妻子、兄弟、朋友的日常相处为中心,致力于展现人物最日常的生活、最真实的情感。这种生活化的描写也影响着明清小说,如《水浒传》中屠夫镇关西因抢占金翠莲被鲁智深教训,要求他将十斤精肉、十斤肥肉、十斤寸金软骨细细切成臊子,这一情节既展现了屠夫的日常劳动,又给小说增添了趣味性。《儒林外史》中胡屠户初次登场时手拿一副大肠和一瓶酒前来贺喜,进门后教育范进、招呼亲家母吃饭、感叹女儿生活的不幸,在一系列极富生活色彩的情节中展现了胡屠夫市侩却不失善良的本真性情。

(二)摒弃屠夫杀生有罪的观念

古人认为万物有灵,因而始终怀着一种朴素的好生之德,正如孟子言“见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉。”[18]佛教认为“杀生”是十恶之首,杀生者在轮回中会得到报应。随着佛教的本土化,“戒杀”观念融入原有的好生思想之中,并被普通民众所接受。屠夫日日杀生,被视为罪孽深重之人,如《太平广记》记载屠人因病而死,被众羊悬挂起来,以杀羊之法杀之,俄而复苏,颈上有一大一小两个刀口[19]941。又载屠儿李回奴,請回《金刚经》焚香供养,待到死后进入冥界接受审判,因诵读佛经才免去杀生之罪[19]702。再如《夷坚志》中屠者羊六世代以宰羊为生。一日遇道人前来乞讨,羊六不愿给钱,道人怒骂道:“汝也是难教化,汝家子杀父,父杀翁,三代轮回作畜类,何得了期!”[20]诸如此类,有关屠夫因杀业过重而受到惩罚的故事屡见不鲜,但事实上屠夫只是宰杀牲畜,若论罪孽,岂非食肉者更胜一筹。而元代文人摆脱了杀生有罪观念的束缚,注重发掘屠夫所具有的美好品质,展现了正面的屠夫形象。如《小张屠焚儿救母》中神灵表彰张屠孝行,救回他的儿子。《小孙屠》中孙必贵孝顺母亲,替兄赴死,感动了天帝,得以死而复生。唯有《吕洞宾度铁拐李岳》中提到屠夫以杀生害命为家计,但并非为谴责屠夫的行为,而是意在表明贪官污吏害人之深。

元代屠夫形象的新变源于两点。一是文人身份地位的改变。元代的统治者崇尚武力,不喜文人儒士,轻视文化教育,致使科举制度废止长达八十一年,恢复后又歧视汉族人,阻塞了文人跻身仕途的道路。故而,元人朱经说:“百年未几,世运中否,士失其业,志则郁矣!”[6]13元代文人的社会地位一落千丈,为了生存,他们涌入勾栏瓦舍,一改以往高高在上的姿态,开始频繁接触市井百姓,并在密切交往中对民生疾苦有了更多的感受和深刻的理解,因而塑造了许多真实的、多元的屠夫形象。可以说,“元杂剧的视野得到开拓。除了传统诗、词、文、赋所关心的家国命运和书生的忧乐之外,元杂剧特别注重表现市民的生活和思想感情。”[13]111二是多元文化融合的影响。元代是民族融合的时代,也是游牧文化与农耕文化相互交流渗透的时代。游牧民族的生存环境较为恶劣,不宜从事农耕活动,日常饮食以肉类为主,《黑鞑事略校注》记载:“其食,肉而不粒。……牧而庖者,以羊为常,牛次之,非大燕会不刑马。”[21]人是环境的产物,当宰杀牲畜成为人类得以生存的必要活动时,人内心的负罪感会在一定程度上得以削弱。早期的蒙古族信奉萨满教,认为灵魂升天才能有好的转世,而牲畜的灵魂是随着其目光走动的。牲畜自降生以来一直是眼望着大地,若在宰杀时将它们翻过来,面朝天空,死后灵魂便可以升天。可见,在蒙古人的观念里,正确的宰杀方式能帮助牲畜转世重生。因此,当蒙古族入主中原后,他们具有草原味道的生活习俗和思想观念也影响着汉族人民,在一定程度上改变了人们对屠夫的固有偏见。

综上,元代戏曲中的屠夫形象具有承上启下的作用,文人批判地继承了前人的创作理念与创作手法,展现出去传奇化而近世俗化的特点,对明清文学中屠夫形象的塑造产生了重要影响。

三、元代屠夫形象的深层意蕴

文学作品总是不可避免地带有时代的烙印,同时又映射出作家个人的思想。元代创作戏曲的大多数作家,具有正统儒生和书会才人的双重社会身份,他们将文人生活与市井社会勾连起来,“于是杂剧中就非常惹眼地出现了一个全新的、完整的世俗社会的世界和一个同以往知识分子的世界完全不同的儒生的精神世界。”[13]17因此,元代文人在展现屠夫的生活状况与情感追求的同时,也曲折地传达着个人的理想追求。

(一)对儒家社会理想的坚守

儒家在以民为本的核心思想的指导下,提出了“大同”和“小康”的社会理想,主要表现为社会和谐安定,人民安居乐业。深受儒家文化影响的文人,自然地对实现儒家政治理想产生一种责任感,且在“天下无道”时愈加强烈。因此,元代文人尽管在现实的政治层面难以施展拳脚,但在内心依旧执着地坚守着“致君尧舜上”的政治理想,并通过戏曲这一文学形式得以彰显。

指摘时弊,警醒世人,是元代文人为改变社会现状开出的第一剂良药。公元1279年,忽必烈的铁骑踏破了南宋,迅速统一全国,结束了长期以来的战乱分裂局面。但对于汉人(包括南人)而言,随之而来的不是战后的休养生息,而是更沉重的阶级压迫与民族压迫。“在元代社会中,压迫和剥削阶级是占有土地而不参加劳动的宗室贵戚、高级官僚、僧俗地主、豪商大贾;而被压迫的则是广大的无地或少地的劳动人民。”[9]32《吕洞宾度铁拐李岳》中的李屠身残体病、衣着褴褛,《小张屠焚儿救母》中的张屠家中连买米的钱都没有,《鲠直张千替杀妻》中的张千家贫亲老,《小孙屠》中孙必贵身无分文,只得外出打旋。屠夫起早贪黑地做着买卖,却连基本的温饱都不能保证。元代官僚集团人员构成复杂,品质优劣不一,催生了许多贪官污吏,致使人民生活在水深火热之中。《小孙屠》中朱令史私会有夫之妇,杀害婢女,屈打成招,嫁祸于孙必达,造成一桩冤假错案。《吕洞宾度铁拐李岳》中的岳寿是一个倚仗权势、贪污腐败、损害百姓利益的恶吏。“俺这为吏的若不贪赃,能有几人也呵!”[12]136“减一笔教当刑的责断,添一笔教为从的该敲。这一管扭曲作直取状笔,更狠似图财致命杀人刀。出来的都关来节去,私多公少,可曾有一件儿合天道?他每都指山卖磨,将百姓画地为牢。”[12]137岳寿的言行正是对元代吏治的真实写照。文人对人民悲惨生活及吏治黑暗的直接揭露,具有强烈的现实批判意义。

法正官清、以德治人是元代文人为实现儒家政治理想开出的第二剂良药。《吕洞宾度铁拐李》中韩琦公廉正直,奉旨前往郑州清除积弊,整顿吏治。《小张屠焚儿救母》中包待制死后为神,“断阴司能驱鬼使,判南衙不爱民财。”[8]82《鲠直张千替杀妻》中郑州官判案不明,错将员外问罪。而包待制在复审时看出了其中的漏洞,“引问疑狱不明”,查清了真相,将员外无罪释放。《小孙屠》中包拯自言“日判阳间夜判阴,管取人人无屈,定教个个无冤”[10]176,重审旧案,还了孙氏兄弟清白。文人将实现仁政的理想寄托在韩琦、包拯等秉公执法、仁义爱民的清官身上。此外,文人强调道德教化的重要性。剧中重情重义、知恩图报的任屠和屠户张千,孝顺父母的小孙屠和小张屠都在用实际行动践行着儒家的“仁义礼智信”,文人真诚地赞美、宣扬他们,试图以此重构失落的道德理想。

身处社会底层的元代文人,有一颗强烈的济世救民之心。他们希望通过对黑暗现实的批判,唤醒有识之士的反抗意志,也希望出现清官良吏,实现天下太平的理想。

(二)对道教超脱世俗的向往

全真教产生于宋金时期社会混乱、民不聊生的时代,能“以惠泽德人,轻财仗义,济人之急”,“以真为宗,以朴为用,以无事为事,勤作俭食,士农工贾,因而器之”[13]32,具有广泛的群众基础。另外,全真教在产生之初便与文人有着天然的密切联系。道祖王重阳幼学儒术,后因仕途无望而出家修道,他的七个弟子也多精通儒学,而又喜与文人往来,交游唱和,相互影响。同时,文人“有道则见,无道则隐”的立身处世原则与全真教摒弃名利、避世修行的教义相契合。故而在元代,失意的文人多受到全真教的影响。

生活的贫困潦倒,政治上的抑郁不得志,使得元代文人的内心充满了压抑与苦闷。现实的痛苦让他们转而向宗教寻求慰藉,道教所描绘的世界成为了理想的桃花源,他们或是希望以此全身避祸,超脱世俗,或是以此来宣泄内心的痛苦。因此,在元代的神仙道化剧中,“不管是度人者,还是被度者,在他们的身上实际上都表现出儒生的影子。”[22]“度人者”集中体现了文人的修道理念,即戒掉酒色财气,抛却人我是非,斩断一切俗尘杂念,达到“清静”状态。《吕洞宾度铁拐李岳》中,当岳寿借尸还魂时,吕洞宾劝诫道:“若到人间,休恋着酒色财气,人我是非,贪嗔痴爱。”[12]145《马丹阳三度任风子》中的马丹阳本是伏波将军马援之后,家产丰厚,世积阴功,经祖师点化,“遂弃其金珠,抛其眷属,身挂一瓢,顶分三髻。”[7]38点化任屠出家时,马丹阳唱道:“将你那娇妻幼子都休顾,便有玉海金山也不慕。一心唯想你生身何处来,我方才指与你条大道长生路。”[7]46剧中,神仙反复宣扬修道之法,看似是在度化百姓,实则是文人对自己的劝诫,意在度己。一切痛苦皆源自内心的求而不得,而道家潜心于山水之间、远离世俗红尘的修行方式,让文人逐渐放下了内心的执念,心灵的痛苦得到了缓解。

皈依入道的“被度者”则是知识分子的自我化身。《马丹阳三度任风子》中任屠本是粗俗豪爽的俗人,满口“俺屠家开宴,端的是肉如山岳酒如川。都是些吾兄我弟,等辈齐肩。”[7]39可跟随马丹阳修道后,就文绉绉地唱着“高山流水知音许,古木苍烟入画图。学列子乘风,子房归道,陶令休官,范蠡归湖。” “看读玄元道德书,习学清虚庄列术。小小茅庵是可居,春夏秋冬总不殊。春景园林赏花木,夏日山间避炎暑。秋天篱边玩松菊,冬雪檐前看梅竹。皓月清風为伴侣,酒又不饮色又无,财又不贪气不出。”[7]47-48俨然一副文人模样。

在元代,进与退,理想与现实的矛盾冲突始终纠葛在文人的思想中。对于传统文人而言,儒家思想在他们的内心世界占据着重要地位,实现儒家政治理想是他们的安身立命之本,元代文人亦是如此。故而在无法通过从政实现理想的情况下,他们依然选择用戏曲创作宣扬儒家政治理想,并借此清政治、正人伦。然而,元代政治的腐朽与社会的黑暗远远超过了文人预想,他们不得不从残酷的现实中退避出来,把超脱世俗的道家思想作为新的心灵归宿。

四、结语

在中国古代,屠夫属于身份卑微的一类人,在元代之前很少受到关注。但从元代开始,屠夫频繁地进入人们的视野,并在此后成为文学创作中十分重要的角色。在这期间,屠夫形象经历了刻画从粗放到精细、地位从附庸到主角的转变,而这种形象的转变又源自时代的巨变。元代是一个政治动荡的时代,文人身份地位的改变,让他们融入到底层社会中,在日益密切的交往中,他们亲眼见证抑或亲身经历着底层人物生活中的辛酸苦辣与悲欢离合,摒弃了以往尚奇的倾向与高高在上的姿态,开始用心观察、用心感受,因而在作品中塑造出一批真实的、鲜活的底层人物形象。屠夫虽只是众多底层人物的一员,但他们的存在真实地反映了元代的社会面貌,真切地传达了普通人的生活状况与精神追求,为全面深刻地了解元代社会提供了生动的材料。

参考文献:

[1] 许慎.说文解字[M].陶生魁,点校.北京:中华书局,2020.

[2] 孙诒让.周礼正义[M].北京:中华书局,1987:1083-1084.

[3] 黎翔凤.管子校注[M].北京:中华书局,2004:541.

[4] 彭丽华.关于先秦屠夫的探讨[J].船山学刊,2011(3):6.

[5] 姚婷婷.论元杂剧中的屠夫形象[J].四川戏剧,2015(10):121-122.

[6] 吴毓华.中国古代戏曲序跋集[M].北京:中国戏剧出版社,1990.

[7] 王季思.全元戏曲:第二卷[M].北京:人民文学出版社,1999.

[8] 王季思.全元戏曲:第六卷[M].北京:人民文学出版社,1999.

[9] 郭英德.元杂剧与元代社会[M].北京:北京师范大学出版社,1996.

[10] 王季思.全元戏曲:第九卷[M].北京:人民文学出版社,1999.

[11] 王季思.全元戏曲:第七卷[M].北京:人民文学出版社,1999.

[12] 王季思.全元戏曲:第三卷[M].北京:人民文学出版社,1999.

[13] 么书仪.元人杂剧与元代社会[M].北京:北京大学出版社,1997.

[14] 陈鼓应.庄子今注今译[M].北京:中华书局,2016:757.

[15] 刘向.战国策[M].姚宏,鲍彪,注.上海:上海古籍出版社,2015:547.

[16] 司马迁.史记[M].韩兆琦,评注.长沙:岳麓书社,2004.

[17] 韩婴.韩诗外传集释[M].许维遹,校释.北京:中华书局,2020:320.

[18] 焦循.孟子正义[M].沈文倬,点校.北京:中华书局,1987:83.

[19] 李昉.太平广记:第二册[M].北京:人民文学出版社,1959.

[20] 洪迈.夷坚志:第四册[M].北京:中华书局,1981:1542.

[21] 彭大雅.黑鞑事略校注[M].许全胜,校注.兰州:兰州大学出版社,2014:28.

[22] 高益荣.元杂剧的文化精神阐释[D].西安:陕西师范大學,2004:118.

责任编辑:王维雅