财政转移支付对资源枯竭城市产业升级的影响

2023-04-27汪玉叶

汪玉叶

摘 要:为实现资源开发与城市发展的协调统一,中央专门针对资源枯竭型城市设立财政转移支付。探讨资源型城市可持续发展的效果,评估财政转移支付政策效果具有现实意义。本文利用双重差分方法系统评估了被中央列入转移支付的资源枯竭城市的产业结构升级政策效应。研究发现中央的财政转移支付对当地的对产业结构升级并没有产生显著的促进作用,特别是对北方城市和小城市来的产业升级来说有着明显的负效应。

关键词:财政转移支付;资源枯竭型城市,双重差分法

中图分类号:F23 文献标识码:A doi:10.19311/j.cnki.16723198.2023.09.044

0 引言

资源型城市对我国的工业发展的过程起到了举重轻重的作用,但是资源有些时候并不总是带来发展,甚至有一些城市,往往陷入“资源诅咒”。早在2001年开始,中央政府就开始着手资源枯竭型城市经济转型。中央财政在2007年起对69个资源枯竭型城市设立针对性财政转移支付。根据财政部的数据显示:截止到2020年,累计安排资金约2100亿元(人民币)。财政转移支付在地方财政支出中占有越来越重要的比重,本文旨在探讨这项带有补偿性质的政策能否帮助这些城市摆脱“资源诅咒”,进入健康循环的产业发展。

1 文献回顾

伴随着国外学者的理论和实践的探讨,对资源枯竭型城市进行政府转移支付最近已成为防止资源型城市严重衰退的重要政策选择。Boex认为转移支付的收入效应具有平衡下级政府收入差异的功能,引导地方的行为,鼓励他们提高行政绩效。也有研究指出合理的转移支付结构和科学的资金分配可以通过激励和约束机制纠正地方政府过度竞争。另一方面也有研究认为转移支付可能导致“公共资金池”和“软预算约束”等道德风险问题,扭曲了地方政府的行为。转移支付对收入和支出的不对称影响,可能会导致地方政府误认为有转移支付资助的公共服务的边际成本低于由其自身收入自主的公共服务,从而使得政府会降低税收力度。转移的这些负面效应,不利于地方的可持续发展。中央财力性转移支付会引发“激励陷阱”问题。也有研究显示,中央政府财力性转移支付,能够显著激励资源枯竭型城市的绿色技术创新能力,时间越长效果越明显。

综上所述,目前对资源枯竭型城市转型的政策评价研究虽然较多,但是主要集中在转移支付对地方经济增长、地方政府行为的影响方面,对作为支持资源型城市产业转型升级效果方面的实证研究偏少。

2 政策背景与研究假设

为了研究该政策的效果,本文从2013年全国262个资源枯竭型城市名单中,选取列入了中央财政转移支付的城市作为处理组,其他城市作为实验组,通過多时点did模型来评估该政策。

据此本文研究假设1:资源枯竭型城市中央财政转移支付能够优化当地的产业结构

2.1 数据来源与说明

本文数据主要来源为《中国城市统计年鉴》。为了保证研究对象的一致性,本文对样本进行了如下预处理:(1)选取地市级及以上的资源枯竭型城市作为研究对象,删除县和县级以下城市。最后得到处理组一共为22个城市,而对照组为95个城市,一共107个城市。(2)使用线性插值法,对相关城市的缺失数据进行了补齐。

2.2 模型与变量

2.2.1 模型设定

双重差分法所比较的是接受了中央财政转移支付的城市与没有接受中央财政转移支付的城市在政策执行前后的产业升级的差异。计量模型如下:

上面式(1)中,Updatei,t为被解释变量,表示代表产业结构指数,i和t分别代表城市和年份。Treat为政策实施分组虚拟变量,post为政策实施时间虚拟变量。

∑Controlsi,t表示所有的控制变量,ui和 λt表示城市、时间固定效应;εi,t为引入的随机误差项。β1显著为正,则说明资源枯竭城市转型政策确实促进了产业结构升级。如果不显著或为负,则意味着该政策未能促进城市产业结构升级,或者是产生了一个负的效应。

2.2.2 变量选择

(1)被解释变量构建。

按照“配第—克拉克定理”,一个地区的产业结构是随着经济的发展而不断演进、变化的,分别从第一产业向第二、三产业递进。根据理论,本文参考徐敏等(2015)的做法,构建一个三次产业比的指标,即“Updatei,t=第一产业比重×1+第二产业比重×2+第三产业比重×3”,记为IS。

(2)解释变量。

本文的核心解释变量是中央的转移支付政策。其中因此构建一个虚拟变量did=treat*period,也就是由个体虚拟变量和时间虚拟变量的交互项组成。

(3)控制变量。

根据理论地区的经济发展水平、资源禀赋、外商投资、人力资本等都会对当地的产业结构有一定的影响,因此选取4个控制变量:X1第一产业从业人员比重;X2当地GDP增长率;X3单位从业人员(万人);X4实际使用外商投资(万美元)。

2.2.3 实证分析

(1)描述性统计详见表1。

(2)基准回归情况分析。

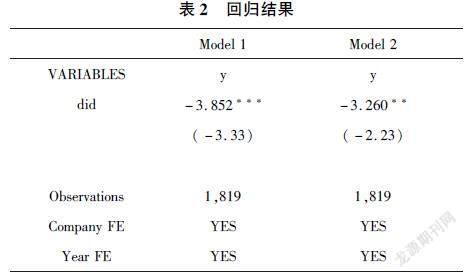

本文采用的多时点DID模型,通过两步进行回归:第一步,先不在模型(1)中加入任何控制变量;第二步,在模型(1)中加入所有的控制变量,回归结果见表2:

根据表2结果:无论是否加入控制变量和不加入控制变量,交互项did =treat*period的系数都显著为负。Tab2模型(1)说明中央财政转移支付对资源枯竭型城市产业升级产生了一个负效应。进一步分析,treat*period 交互项的系数在加入控制变量后,系数增大,显著性稍微下降,说明在控制住其他变量的影响,财政转移支付对依然产业结构升级的负效应也是存在的。

(3)平行趋势检验。

构建DID模型进行估计需要满足一个假设前提:如果没有中央的财政转移支付政策的外部影响,那么处理组和控制组的产业升级变化应该是趋于平行。考虑到本文为多期DID模型,第一批列入财政转移名单的城市时间为2008年,此后2009年、2012年陆续有城市被列入。因此以事件研究法来进行检验。以每个城市进入名单的事件为基准,然后选取政策实施前4年以及政策实施后6年,来比较政策实施前和实施后的系数。根据结果绘制图1如下:

上面图1报告了交互项系数的动态效应图,其中基期组设为-1期。根据图1显示:政策实施之前,交互项的系数在大部分在0的上方波动,显著为正;而政策实施后,显著为负。因此可以说明,处理组和实验组满足平行趋势假设检验。从图上看,在列入资源枯竭型名单后,很明显的产生了一个负效应,也在一定的程度上验证了之前模型的结果。

(4)安慰剂检验。

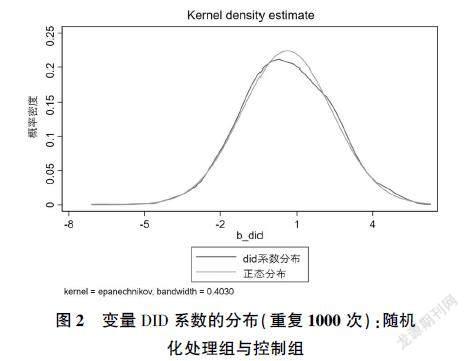

因为本文采用的是多期DID为了进一步的验证回归结果的稳定性,因此采用曹清峰等人的做法,采用随机生成实验组和处理组安慰剂检验。将原来处理组中列入中央财政转移支付的城市视为新的控制组;保持进入财政转移支付的时间不变,如果在2008年有9个地级城市被列入了资源枯竭型名单,那么,从当年以及之前没有被列入的城市中随机抽取9个城市作为新的处理组。此后2009年、2012年的抽取样本过程与2008年一样。并将上述过程重复1000次。

随机分配的估计值在0附近似服从正态分布,但其均值.6174535其绝对值远小表3模型2回归的估计结果-3.260的绝对值。这表明了,did真实估计值相对于随机随机化处理组与控制组的分布,是一个异常值。这也证明了中央财政转移支付政策对资源枯竭型城市的产业升级具有一个抑制作用。

(5)异质性分析。

中国的地域辽阔,资源的种类的分布以及城市的发展情况也各有不同,呈现明显的异质性特征。为了检验这一异质性特征,本文将对财政转移支付对产业结构升级效应(TS)的地区异质性进行分析,按照人口规模分为:人口规模在300万以下的为中小城市,300-500万的为大城市,500万以上的为特大城市。

依秦岭—淮河为界,将样本中的城市划分为南方城市和北方城市,进行分组回归(结果见表3)。

从上述结果来看,中央财政转移支付对中小城市的产业结构并没有起到促进作用。但是对于特大城市而言,有一定的优化作用,呈现了一定的异质性。从南北城市来看,列入资源枯竭型城市名单后,北方城市的产业结构衰落的趋势并没有改变,南方城市相对来说情况要好一些。

3 主要结论与政策建议

3.1 主要结论

本文以22个资源枯竭城市转型改革为准自然实验,基于107个地市级资源型城市2003年—2019年的面板数据,利用多期双重差分模型实证检验了政府财政转移支付补偿政策对资源枯竭型城市产业结构升级率的影响。研究发现:

(1)对资源枯竭型城市进行中央财政转移,是当前的一种常见的做法,但是对于一些地级资源枯竭型的城市来说,中央财政转移支付对于当地的产业结构优化的作用并不明显。

(2)中央对资源枯竭型城市的财政转移支付政策具有异质性,北方城市和中小城市地方的产业升级起到了明显负效应。

3.2 政策建议

(1)资源枯竭型城市产业发展除了“输血”之外,更多的需要造血。

中央以财政转移支付的形式对资源枯竭型城市进行补贴,但主要是针对地方的环境、社会民生问题。“输血”功能并不能带来产业结构转型升级,对于未来城市的可持续发展,如果没有外部的因素,单纯依靠地方自身的力量难以转变,产业结构升级促进的作用较为有限。

(2)避免地方财政对转移支付形成依赖。

对资源枯竭型城市的转移支付属于一般性转移支付,对于地方政府无疑是财政力量的增强。因此地方政府更倾向于能够尽可能的获得中央的财政转移支付补偿。如果缺乏有效的监管,财力宽松可能会导致地方盲目扩张支出,将大规模的资金投入到基础设施建设等“资源密集型”工程中,降低资源配置效率,不利于经济高质量发展。

(3)完善财政转移支付的手段和分配方式,确保财政资金空间的有效利用。

财政转移支付的政策效果是存在异质性影响。我国的资源型城市分布广泛,其各自的产业布局的不同、开发秩序的也存在不同。针对不同的资源型城市,需要采用不同的财政手段和分配方式,促进当地的产业结构的优化和升级。无论是一般性转移支付还是专项转移支付,并且都存在“粘蝇纸效应”。因此,需要稳定性和灵活性的组合,发挥财政资金的有效利用。

参考文献

[1]Boex J,Martinez-vazquez J. Local Government Financial Reform in Developing Countries: the Case of Tanzania[M].Springer,2006.

[2]Chu D,Chi S. Does Transfer Payment Mitigate the Vertical Fiscal Imbalance in China?[J].Finance Trade Econ,2018,39(9).

[3]Jia J,Guo Q,Gao L. Central Fiscal Transfer,Incentive Effects and Regional Fiscal Expenditure Competition[J].Finance and Trade Economy,2010,31(11).

[4]Eyraud L,Lusinyan L. Vertical Fiscal Imbalances and Fiscal Performance in Advanced Economies[J].Journal of Monetary Economics,2013,60(5).

[5]Dahlby B. The Marginal Cost of Public Funds and the Flypaper Effect[J].International Tax and Public Finance,2011,18(3):304321.

[6]Qiao B,Fan J,Peng J. Intergovernmental Transfer and Tax Efforts[J].Management World,2006,3(3).

[7]張楠,卢洪友,黄健,等.资源枯竭城市转移支付对经济增长的影响[J].中国人口·资源与环境,2019,29(4):147156.

[8]宋德勇,李项佑,李超,等.资源枯竭城市转移支付对绿色技术创新的影响——赋能激励抑或政策陷阱[J].工业技术经济,2020,39(11):1927.

[9]曹清峰.国家级新区对区域经济增长的带动效应——基于70大中城市的经验证据[J].中国工业经济,2020,(7):4360.