“智能+”视域下高校虚拟教研室系统运行机理研究

2023-04-23李艾琳

李艾琳

摘 要:基于信息化技术的“智能+”时代,传统教研室日渐式微,出现边缘化态势。厘清新型基层教学组织的运行模式、规律及特点,对于高校提高教学内涵式发展、提升本科教学质量具有重大现实意义和实践价值。虚拟教研室正是顺应移动互联网时代,由传统教研室演化而来的新型基层教学组织。文章基于系统论构建高校虚拟教研室系统运行模型,模型各层级之间有着内在联系,共同服务于提升教学学术的教学目标。

关键词:“智能+”;虚拟教研室;运行机理;传统教研室

中图分类号:G642 文献标识码:A 文章编号:1002-4107(2023)04-0051-03

为落实《关于加快建设高水平本科教育全面提高人

才培养能力的意见》和《关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》等文件精神,教育部高等教育司于2021年7月启动了虚拟教研室试点建设工作,最终遴选出全国186所高校,共计439个虚拟教研室进行试点建设。由此,基于信息化技术的“智能+”时代,传统教研室系统的运作已发生改变,厘清新型基层教学组织的运行模式和规律,对于提高各高校教学内涵式发展、提升本科教学质量具有重大的现实意义和实践价值。

一、传统教研室的弊端

传统教研室作为高校基层教学组织,从成立以来一直发挥其积极的管理职能,如在保障教学质量、提高教师教学能力和教学发展、开展各类教学改革与师资队伍建设等方面。随着国家对科研能力的重视及市场对高校科研需求的激增,使得各类高校逐渐从教学型转向科研型,或教学科研型,因而传统教研室日渐式微,其弊端也凸显出来[1]。

首先,目前国内大学重科研、轻教学的外部影响和高校职称评定制的导向性行为,使教研室的基本教学职能被轻视。常规的集体备课、教学研究探讨、教学资料撰写及教学管理规范等成为一种形式,很少有教师会在教学能力的提高上花费大量时间。反之,大部分教师把教学当作任务去应付,科研成为其工作的重点,花费大量时间和精力奔波在课题申报和项目结项中。由此,形成一种群体示范效应,传统教研室的教学功能逐渐被淡化。其次,教研室作为高校的学习共同体,在打造合作的教学文化上起到正向作用,特别是在对青年教师的帮扶指导和师资队伍建设方面。高校组织的特殊性,使得教师之间的联系变得分散,而教研室营造的团队文化让教师享有认同感和归属感。目前,大部分教研室的教学研究文化缺失,除了每周一次的例会外,教师很少讨论教学问题。由于教研室教学文化的缺失,青年教师的教学成长成为自我修炼的过程,一般从“站稳讲台”到“站好讲台”需要3~5年的时间[2]。最后,随着各种教学组织的涌现,教研室与教学团队、教师发展中心、课程组等组织出现功能重叠,边界模糊的状况。例如,某些学院各类教学组织多达十几个,包括教学团队、课程组、课程思政团队、品牌教研室等,教师同时参加多个组织,应接不暇。分清教研室与各类教学组织的区别,才能有效发挥各自的作用。教研室是院系层级的基层教学单元,以教学研究和学科发展为中心;教学团队应侧重于通识类课程,如大学英语教学团队等;教师发展中心侧重于规范青年教师的行为及基本素养的养成;课程组是基于同一门课程或相近课程的教师团队,如管理学课程组等[3]。

二、“智能+”视域下高校虚拟教研室系统的运作模式

“智能+”时代,随着移动互联的应用,高校课程教学也发生了深刻变革。从2001年麻省理工学院提出“开放课件运动”,到2012年MOOC兴起,近年发展为以SPOC(小规模限制性在线课程)为代表的混合式教学模式和各种在线教学平台。在此背景和影响下,高校教研室也需要适应“智能+”时代的变化,变革传统教研室的运行模式。

(一)虚拟教研室的提出

在“智能+”背景下,高校教学理念正在发生转变。教学行为不再是教师的个体行为,而是教师的群体合作行为;提倡“以教师为中心”转变为“以学习者为中心”;从对“教”的研究转化为对“学”的研究。20世纪90年代,国外学者开始进行提高教学地位和教学水平的探索,如1990年,卡内基教学基金会主席博耶提出“教学学术”,即把教学当作科研来追求,把教学提升到与科研同等地位[4]。同年,麻省理工学院的彼得·圣吉創建“学习型组织”。1991年,美国兴起“学习科学”。虚拟教研室正是顺应移动互联网时代,由传统教研室演化而来的新型基层教学组织。它以实体教研室为基础,开放网络课程为介质,创造跨时空、跨学校、跨区域的共享虚拟教学平台,打造具有创新性的新型教学团队[5]。

(二)构建高校虚拟教研室系统的运行模型

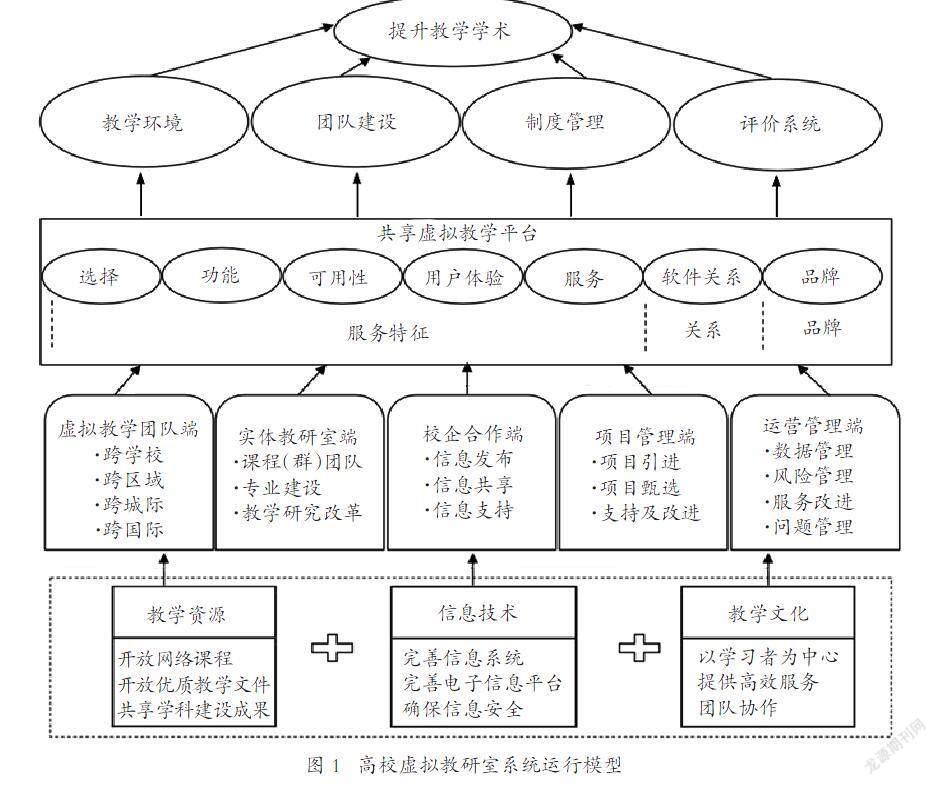

“智能+”时代,教研室系统的运作已发生重大变革,教研室不仅是高校教学的基层组织,而且是跨空间、跨地域、跨校际的覆盖面更广阔、受众群体更多的开放、共享虚拟教学平台。基于系统论理论,构建高校虚拟教研室系统运行模型(图1),可以分为管理、运行、操作和支持4个层级[6]。这4个层级之间有着内在关联,共同服务于提升教学学术这个整体教学目标。管理层从宏观视角为系统的有效运行提供努力的方向;运行层从中观视角打造有价值且关系良好的服务性共享虚拟教学平台;操作层从微观视角涉及每个操作端的具体功能,解决各端口的操作问题;支持层是系统运行的保障,提供资源、技术和文化上的支撑。

1.管理层级

虚拟教研室系统的最终目标是提升教学学术,进行教学创新改革,让利益相关者获得最大化的服务效益。利益相关者包括各种共享教学资源的供给方、需求方及平台维护方。具体涉及提供共享资源的教师、享用该资源的教师和学生、校企合作的企业人士及系统运营人员。管理层级由4个方面组成,具体包括教学环境、团队建设、制度管理和评价系统。教学环境指系统营造教师与教师之间、教师与学生之间良好的沟通氛围,让进入虚拟教学平台的成员感受到学习的愉悦。团队建设指打造一支业务能力强、拥有开放心态的教师队伍,引领整个团队的持续发展。制度管理指系统的有效运行必须规范其内部制度,如成员的工作职责是否有详细岗位说明书等。评价系统指参与教师如何获得工作的成就感,参与学生的学分如何认证,成本如何分摊等。

2.运行层级

虚拟教研室实质是在实体教研室的基础上,利用互联网技术,创造一个共享虚拟教学平台。此教学平台是为有需求的教师团队和学生提供各种教学服务,因而属于服务特征。作为提供服务的产品,需要考虑3个方面的问题:提供哪种服务,与服务对象的关系如何,拥有哪些竞争品牌。提供何种服務是首要问题,需要解决产品是否有可选择性,是否满足不同客户的需求;产品功能是否完备,在同类产品中是否有领先优势;产品的可用性如何,能否对使用者的工作和生活提供实质性帮助;用户体验感如何,是否在系统设置和操作上真正关心用户的感受;整个服务在同行中处于什么样的位置,是否有继续提升的空间。因此,在众多共享虚拟教学平台中,如何打造核心竞争力,吸引更多的受众群体,维护系统可持续运行,是所有虚拟教研室的管理者需要思考的问题。

3.操作层级

操作层级是共享虚拟教学平台的主体,由不同的群体组成,包括共享资源的供给端、使用端、校企合作端、项目管理端和运营管理端。具体而言,共享资源的供给端涉及各类优秀的教学组织,如课程(群)、专业建设、学科建设与教学研究改革团队等。资源的使用端指进入虚拟教学平台的客户群体,该群体来源广泛,由跨学校、跨区域和跨城际,甚至跨国际的用户组成。校企合作端指合作企业方参与教学内容的设计、修订和反馈等。引入企业合作端的目的是让各类高校在制定人才培养方案和课程设置上考虑市场需求,培养有针对性、实用性的专门人才。项目管理端指共享教学平台根据用户需求变化开发各种定制化的项目,包括项目的选择、引进、甄选、支持及改进等。运营管理端负责系统的日常运作,包括数据管理、风险管理、服务改进和问题管理等。

4.支持层级

支持层级位于整个系统的底部,服务于系统的高效运转,是提供全方位支撑的关键因素。为整个共享虚拟教学平台有序进行,各种优质的教学资源、先进的信息技术和协作的教学文化提供了不可或缺的支持。共享的优质教学资源成为虚拟教研室的介质,由此连接各类用户,包括开放的网络课程、优质教学文件和共享学科建设成果等。信息技术是指利用互联网技术服务于高校的教学学术研究,包括完善各种信息系统,完善电子信息平台和确保信息安全等。信息技术在实际操作中可以选择购买IT商的现有模块,也可以定制开发专属的系统平台。教学文化指虚拟教研室需要创建合作、共赢的团队文化,让进入共享平台的用户感受到物有所值,愉快学习。对于共享资源的提供者,教研室需要给予足够的激励措施,让他们感受共享带来的成就感和满足感。

(三)虚拟教研室在高校中的应用

在信息技术时代,随着慕课、智慧树、线上教学等网络课程在国内高校的广泛使用,激发了各高校虚拟教研室的创建和发展。

2004年,华南师范大学的“学习论”课程教学团队被南京大学引进,在教育技术学专业本科和研究生教育上进行线上线下相结合的虚拟教研室探索。近20年的跨地域、跨学校的新型教学模式明显提升了两校线上线下的教学质量和水平。2013年,“学习科学与技术”课程升级为国家级精品资源共享课程。2020年,该课程获首批国家级线上线下混合式一流本科课程[7]。2020年新冠疫情期间,中北大学建立“线上教学”虚拟教研室,通过共享虚拟教学平台实现“停课不停学”,保障教学秩序的顺利进行[8]。2020年,四川大学获5个教育部首批虚拟教研室建设试点。2021年,三亚学院在全校范围内立项16个精品教研活动示范项目,14个课程思政专项示范项目,旨在通过特色教研活动和课程思政建设,探索虚拟教研室在实践中的运用。

随着教育部启动虚拟教研室试点建设工作,全国范围内虚拟教研室的推广将成为一种常态,传统教研室将演化为这种新型虚拟式的教研组织。未来教研模式的变化对人才培养方案、青年教师培养、师资队伍建设、教学文化营造提出新的挑战。

三、思考与建议

“智能+”时代,由于传统教研室存在的弊端,高校虚拟教研室将成为一种新趋势。随着“教学学术”的提出,重科研、轻教学的状况会得到较大改善,教学创新研究将对提升本科教学水平、提高人才培养质量起到关键性作用。尽早厘清共享虚拟教研室的运行模式、运行规律和运行特点,对于高校开展教学研究有重要的指导意义[9]。目前,国内高校的虚拟教研室尚处在试点建设阶段,还有很多不成熟的地方,高校需要在实践中不断总结经验,提升认知。鉴于以上分析,提出如下建议。

1.虚拟教研室的建设是一个系统工程,需要管理者有战略性思考,进行宏观把控。在初建时期,就要考虑各利益相关者的责、权、利,明确各自的职责;在建设中,需及时沟通各方想法,建立良好的团队氛围;在产出教学成果时,需快速进行成果转换等。

2.跨时空、跨区域、跨学校的虚拟教研室建设离不开各级教育管理部门的支持和高校间的协作。无论是课程(群)、专业建设,还是教学改革虚拟教研室都只有在校际之间建立畅通的沟通渠道下才能正常运作。

3.从组织架构来看,虚拟教研室比传统教研室更趋于扁平化,对学生需求及市场变化的反应更迅速,效率更高。但随着共享虚拟教学平台的规模不断增大,扁平化管理会出现一些弊端,在组织架构上需要重新调整。

参考文献:

[1] 洪志忠.高校基层教研室的演化与重建[J].大学教育科学,2016(3):90.

[2] 刘刚.普通本科教学评估制度改革中的教研室建设探析[J].中国成人教育,2016(19):92.

[3] 洪志忠,李静.大学教学改革中的教研室建设[J].教育评论,2017(1):127.

[4] 博耶.关于美国教育改革的演讲[M].涂艳国,方彤,译.北京:教育科学出版社,2002:75.

[5] 曾建潮,吴淑琴,张春秀.虚拟教研室:高校基层教研组织创新探索[J].中国大学教学,2020(11):66.

[6] 赵可云,陈武成.“研—训—行三维一体”教研室(员)对区域信息化教学发展的探索[J].中国电化教育,2017(4):45.

[7] 胡振燕.“互联网+”时代教研室的定位和走向[J].上海教育科研,2016(11):63.

[8] 廖永林,卞程秀,胡志金.治理话语下高校教研室的发展与改革研究[J].教育评论,2016(2):76.

[9] 桑新民,贾义敏,焦建利,等.高校虚拟教研室建设的理论与实践探索[J].中国高教研究,2021(11):95.

编辑∕丁俊玲