鲁迅国立北平大学第一师范学院演讲新稿考释※

2023-04-19张童

张 童

内容提要:1929年6月2日,鲁迅至国立北平大学第一师范学院发表演讲,目前学界所认定的演讲稿是由当时就读于北京大学的学生陈楚桥提供,发表于三十余年后的《西安日报》。实际上,1929年6月5日、6日,《今天新报》曾连载演讲稿,由该校学生戚维翰提供,且内容与陈楚桥版本有较大差异。鲁迅在演讲中自述从厦门到广州后至上海的经历,补充了三地经历的一些生活细节,也提及一些未被研究者注意的心理动态。

1929年5月13日,鲁迅“晨登沪宁车”,离开上海赴北平省亲,6月5日,鲁迅结束行程,返回上海。在为期二十四天的勾留中,鲁迅曾先后至燕京大学、北京大学第二院、国立北平大学第二师范学院、国立北平大学第一师范学院进行了四次演讲。1民国初年,建立国立六所高等师范学校,后经过了多次学制改革,本文所涉及的国立北平大学第一师范学院、第二师范学院的名称也经过了多次更改,这反映出我国近代高等师范教育方针和理念的变迁。国立北平大学第一师范学院前身为京师大学堂师范馆,后历经国立北京高等师范学校(1922年)、国立北京师范大学校(1923年)、国立京师大学校师范部(1927年)、国立北平大学第一师范学院(1928年)、国立北平师范大学(1929年6月)等阶段。国立北平大学第二师范学院前身为京师女子师范学堂,后历经北京女子师范学校(1912年)、国立北京女子高等师范学校(1919年)、国立北京女子师范大学校(1924年)、国立京师大学校女子第一部(1927年)、国立北平大学第二师范学院(1928年)、国立北平大学女子师范学院(1930年)等阶段。参见董乃强主编《中国高等师范图书馆史》,人民教育出版社2002年版,第63~73页。目前,学界都倾向于将其演讲(含未经鲁迅审阅的演讲稿)归进作品集,这四次演讲,除北京大学第二院的演讲稿遗失外,其余三次均已收录。鲁迅一生演讲数量多,许多演讲像“命题作文”,只因邀请者盛情难却,不得已而做。其中不免“临时起意”,讲题或事先不明1应国文学会的邀请,鲁迅到北大演讲,虽提前有过沟通,演讲时间、地点预告明确,题目却是“临时宣布”。《国文学会通告》,《北大日刊》第二一七八期,1929年5月28日。,底稿也未先准备。演讲稿能否存世,取决于两种途径:或鲁迅本人存文发表,或旁听者记载投稿。第一师范学院现存演讲稿于1961年发表在《西安日报》,距演讲三十年有余,严格意义上说,它只能算作材料提供者陈楚桥的回忆录。不单如此,笔者发现另一版本,由第一师范学院学生记录并于鲁迅演讲结束后几日内见报,内容与《西安日报》版本有较大差异。这使第一师范学院演讲有了新内容,也为鲁迅的生平活动提供了新史料。

一 1929年鲁迅北归的四次演讲

1929年5月,鲁迅回平后,大受欢迎,应酬不断。5月28日,鲁迅在燕京大学做了《现今的新文学的概观》的演讲,重点谈有关革命文学论争的问题,“照例说些成仿吾徐志摩之类,听的人颇不少——不过也不是都为了来听讲演的”。有人告诉鲁迅,“燕大是有钱而请不到好教员”。2鲁迅:《致许广平》,《两地书》编号一二一,李新宇、周海婴主编:《鲁迅大全集》第5卷,长江文艺出版社2011年版,第57页。

随后第二天晚,鲁迅预备在北京大学第二院进行演讲,大概因为提前做了广告3《北大国文学会欢迎鲁迅讲演》,《新晨报》第十版,1929年5月28日。,当天到场听众过多,又临时通知改换地点,竟然使“数百听众一时蜂拥而出,向第三院奔跑,争先恐后惟恐不及,马神庙一带警察无意中又饱受一番虚惊,至七时余第三院大礼堂,已积至一千余人”4《鲁迅昨在北大演讲》,《新晨报》第十版,1929年5月31日。。尽管换到大礼堂,“几乎没有迈步的余地,只好从台登上讲坛。但台上也挤满了人,连陪同鲁迅前来的人都只好站在幕布后面听讲”5陈漱渝:《鲁迅两次返京片段》,《鲁迅在北京》,天津人民出版社1978年版,第117页。。千人听讲的场面让鲁迅推断,除了没有好教员,“大约北平寂寞已久,所以学生们很以这类事为新鲜了”6鲁迅:《致许广平》,《两地书》编号一三二,李新宇、周海婴主编:《鲁迅大全集》第5卷,第65页。。演讲稿现已佚失,具体内容不可知,只能从新闻报道中得知一二:“鲁迅登台,对于别后情形,略加说明,及讲演上海新月社创造之反对人道主义之理由,并对于倡革命文学论者有所攻击,大受观众之欢迎。”1《鲁迅昨在北大演讲》,《新晨报》第十版,1929年5月31日。

其后行程马不停蹄,6月2日一天接连两场演讲,上午、傍晚各在第二师范学院、第一师范学院演讲。两次演讲现场虽未引起北京大学那样的骚动,但也热闹非凡,第二师范学院“到该校学生百余人,教职员二十余人,来宾百余人……听讲者甚为踊跃”2《鲁迅讲演忙》,《新晨报》第十版,1929年6月3日。。半年后,演讲内容刊发于《世界日报》副刊《骆驼》3第一师范学院与第二师范学院均是鲁迅任教过的地方,演讲主题有所侧重,在第二师范学院谈的是妇女问题,包括妇女教育与妇女出路,内容由于一记录发表于《世界日报》副刊《骆驼》,在编者按中表明,稿件因编者忙碌,隔了半年之久才发表,文稿未经鲁迅审订,且有部分内容经作者加工。总体上看,所录内容与彼时报纸的报道相吻合,据此判断,该记录稿比较真实可靠。了一:《追忆鲁迅先生在女师大的讲演》,《世界日报》第八版,1929年12月18日。。而在三十余年后的1961年,第一师范学院的演讲内容记录才刊发于《西安日报》,由时为北京大学的学生陈楚桥提供,他声称亲眼目睹了鲁迅演讲的盛况,所回忆的演讲内容大致如下:“一九二六年逃出北平,原是受到‘正人君子’的诬害而奔向青天白日之下的……‘正人君子’都变为党国英雄‘咸与维新’,他们正在防止赤化和排除异端,甚至连红皮书和红嘴唇都禁止了。……他抨击了自诩代表公理正义的‘新月’社资产阶级反动文人,也批评了攻击过自己的‘太阳’社。……革命文学家首先是一个革命家,且不必忙于挂招牌;其次要多从外国革命文学理论借点光……”由于时隔久远,陈楚桥也承认依据回忆追述,内容不太可靠,“关于讲辞的内容和语句,更是其中几个片段大意的撮述,既不全面也可能有错误”4陈楚桥以《记鲁迅先生的一次讲演》为题,1961年10月22日发表于《西安日报》,该文除了发表讲演内容外,也回忆了鲁迅当天演讲的情形,参见马蹄疾《鲁迅讲演考》,黑龙江人民出版社1981年版,第332页。,但目前学界大多采信这一材料5如前文所引《鲁迅两次返京片段》一文,作者陈漱渝所忆第一师范学院的演讲内容就根据陈楚桥所提供内容而来;《鲁迅大全集》2011年版也收录了这一演讲稿。不另一一举例。,因大体内容与鲁迅在其他文章中表述近似,确有一定的可信度。

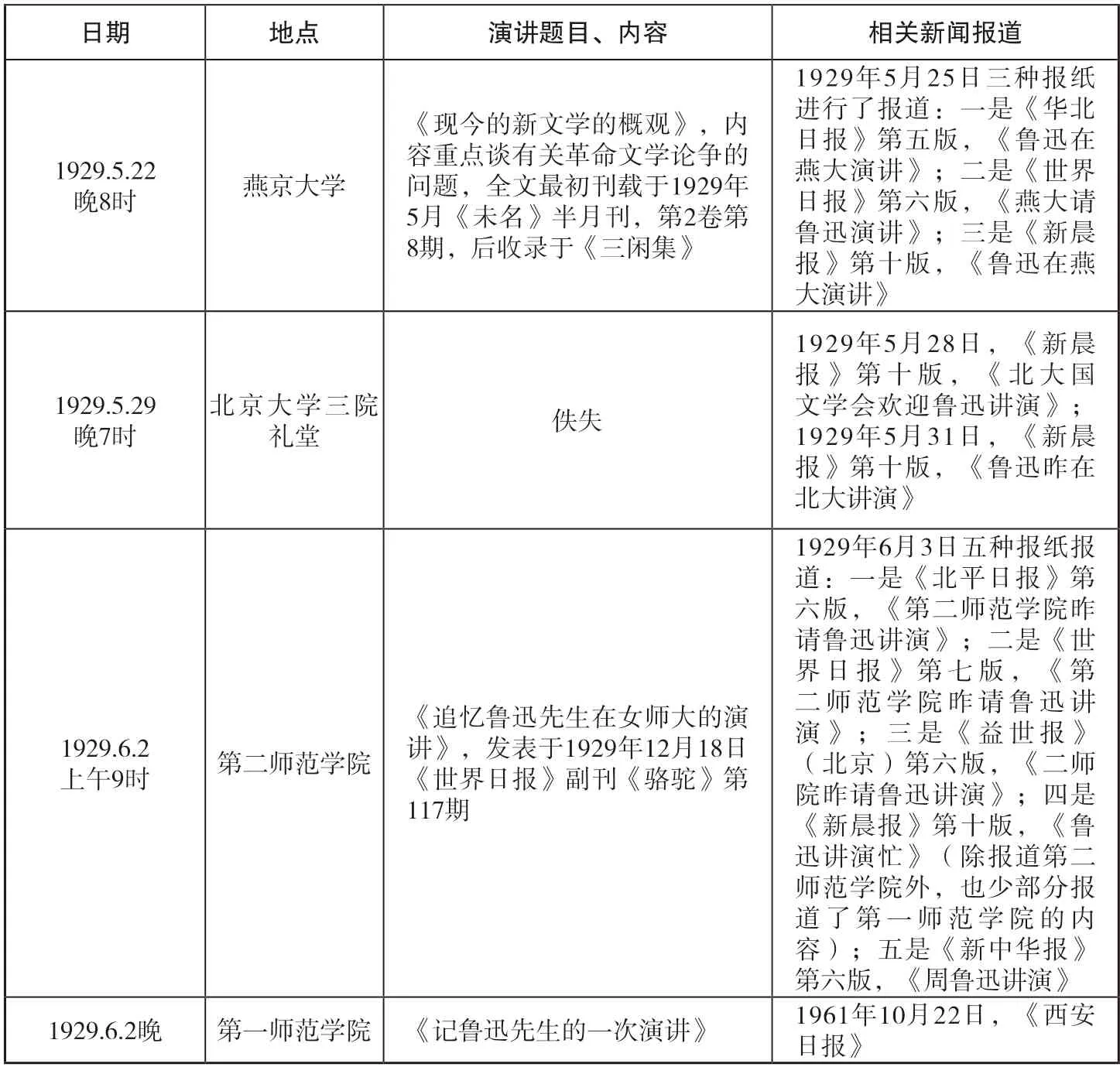

为进一步说明鲁迅四次演讲的情况,笔者将相关史料整理如表1所示。

表1 1929年鲁迅北归期间,北京四次演讲统计(1929.5.13—1929.6.15)

二 第一师范学院演讲新稿

笔者所发现的第一师范学院演讲内容新稿,连载于《今天新报》1929年6月5日、6日两天,未连载完,中断原因不详11929年10月7日《今天新报》出版最后一期,此后停刊。笔者翻阅过1929年6月7日至10月7日所有版面,不见剩余演讲内容。,先将新稿照录如下:

没有什么感想

这回,偶然到就平来(此处原文应有误笔者注),就有几个大学请我演讲,师大,亦因从前在这里教过书,所以不得不应允诸位的要求,来讲几句的,不过近两年来实在没有什么感想,此刻只好把我自己个人的小事情来和诸位谈谈,在现在说个人的事是不时髦的,要讲世界和国家的大势,才是时髦,可是我不懂世界和国家的大势,所以只好把个人的小事情说来和诸位谈谈。

不知民国几年,我记不清了,也不知道说错了什么话,犯了什么罪,北京的当局,要带大兵来抓我,我当时很怕,想躲到什么医院里去,又没有钱,只得躲在一家小木匠铺里,其实也太怕死了!因此我就决意要挣钱了,那时恰好厦门大学叫我去,四百块钱一个月,我就去了,有人说我是去革命的,实在我是为钱,那时候的厦门革命军还没有到,我在厦门只住了四个月就走了。所以在厦门没有遇到革命。后来到广东,当时广东却是革命的后方,所以到广东亦没有遇到革命。后来又到了上海,上海又是革命的后方,所以又没有遇到革命。现在跑来北京——不,现在改成北平了——来,北平的命又早已革了,——因为革命已竟成功了——所以我始终没有碰到革命。

厦门大学,在一个荒岛里面,对于教员,是极优待的——有教员的住室(有太太的是例外),……一切的供给,应有尽有,有的还有终身的聘书;只欠自己的坟墓没有做好。所以在那里是极爽快的,但是我沉不住气不到半年就走了。这有几个原因:第一,因该校学生入学,须先填写愿书,不准进党。我以为学生入党,是个人的自由,不必干涉的;因此又不免要说闲诟,而得罪了当局。第二,因厦门洋气大盛,不能捧洋人,就要得罪。还有,那里的教员,对于校长,真是唯命是听,不敢有半句反抗上司的话,和带北京教员气魄的我的脾气不合。这是第三个原因。第四,是那里的气候一年中不分四季,十月里还有石榴花,好像故意的和我捣乱,也使我不大高兴。有这四个原因,我还是觉得不舒服,要走。所以又到了广东。有人说,广东是赤化的地方,去不得的。我很以为广东是革命的策源地,应该不会压迫青年,所以很胆大的去。我到广州中山大学原是想作教员的,不料当局硬要我当国文系主任,没法也只好当了。不久,又要我做教务主任,真是麻烦!但也没法,又只得当了。至于广东赤化,我倒没有看出来,只见商人的势力很大。凡是租房子,一定要铺保,学校当保都不行,找铺保,据说还是革命后的省政府委员议定的条例!至于女子裸体游行,更是没有见到,不但裸体游行看不到,1从演讲开头至此处,刊发于1929年6月5日,《今天新报》第二版,戚维翰笔记。便是青年男女,一对一对,在街上散步的,也很少见,这种无中生有的造谣,来攻击敌人,我以为是不应该的事。只是工人的地位增高,工人与工人之间往往发生冲突,但是工人的知识没有提高,做事没有责任心,各种刊物错字极多,学校里的听差,一到下午四点钟后就一个也不见,教员要做什么事,除非自动,便没有办法了。又因地位增高,而思想没有改变,所以听差对于教员,非常傲慢,以为革了命,大家都是平等,不必客气了,到清党以后,他们才比较的客气一点,可是清党不久我又走了。那时候,广东有所谓革命文学,是极为时髦的东西。学者不谈革命文学,大家就以为很不名誉的。当时省政府里的委员们,都请我去讲革命文学,说我是革命文学家来了!我说,我不是革命家,我假使是革命家,早已到前线去效力,不到这后方来了,可是他们只是和今天一样地鼓掌,这种鼓掌,我是非常害怕的。因为我的同乡秋瑾,亦是屡次受大家鼓掌,加他一个革命美名,而误杀了他的性命!当时所谓革命文学,我是不赞同的,那时广东人都把革命两个字误解了,以为有权势的,就是革命家,以这样来解释革命文学,也是“奉旨的革命文学”,“奉旨”还说是“英雄”,这是多么可笑的事。所以在广东根本就没有所谓“革命文学”。

这时,我已没有事了,住在一间小屋子里,做点或翻译点东西糊糊口,后来想走,因为北京仍旧在五色旗下,还到上海去吧,但是在广东的房子已租了,家具已买了,一旦弃之他去,又很可惜,而且亦有广东的好处,就是天气和暖,只会饿死,不怕冻死,所以又不忍马上离开,但不久,中山大学的风潮起了,说是我在暗中怂恿,其实我是没有干预过,我为避免煽惑的嫌疑,所以不得不离开广州,而逃到上海。

这时候,上海亦大鼓吹着革命文学,但上海的革命文学,是文学家,从事于革命失败之后,借作文章以洩洩气的东西,又和上面所谓广东的“奉旨的革命不同”。广东的革命文学家,还是很自在的,记得广州有一个茶楼,叫做“陆园”,许多革命家,还可以去喝茶,有时候,就大不然了,他们住的,非租界不敢住,有时还要逃到外国,去躲几天,我笑他们说:“要革命,不应该躲在租界里”,他说,“你所住的,离租界不过只差一步罢了”,其实我的批评他是不错的,因为真正的革命家,只希望成功,不顾一切,岂有这样畏首畏尾的吗?1从P111注 1 标记处至结尾,刊发于1929年6月6日,《今天新报》第二版,戚维翰、王国良笔记。王国良,生平不详。戚维翰,浙江人,第一师范学院学生,在《学生文艺丛刊》《盛京时报》《今天新报》《益世报》《中央日报》等报刊发表诗歌、小说、散文,并有学术著作《李白研究》。戚维翰关心学校的发展,1929年8月曾作为第一师范学院学生代表赴南京请愿,吴宓与他接洽,此段经历后发表于《今天新报》,也可见《吴宓日记》;他对学制改革过程中的问题也经常发表意见,如《时论:师大独立运动的今昔观》,《师大新声》1929年第2期。

三 第一师范学院演讲新稿考释

演讲新稿内容可信度如何?与陈楚桥提供的内容相比,又透露出哪些新讯息?就鲁迅生平而言,又有助于增加哪些认识?结合鲁迅同时期文章,做以下考释。

在《今天新报》所刊发的第一师范学院演讲新稿中(以下简称“新稿”),鲁迅开场时特别点出“师大”这一旧称,体现出旧日教书情感。寒暄后,鲁迅开始讲“个人的小事情”,在陈楚桥提供的演讲稿中(以下简称“陈稿”)也有相似内容。不过陈稿中,鲁迅不是谈1926年如何离开北平,而是为何离开——由于“正人君子”的迫害,同样讲和革命没有缘分,但又多了一些讽刺——“正人君子”与党国英雄已经“咸与维新”了。

陈稿中,鲁迅接下来转而谈新月社、创造社,批评当时流行的“文学革命家”,而新稿中,鲁迅则继续讲“个人的小事情”。离开北平后,以四百块一个月的薪水在厦大教书,但也只四个月便离开。初至厦门,鲁迅给许广平、许寿裳写信,表示计划最多只待一年。2与许广平通信,“因为玉堂邀请我一场,我本想做点事情,现在看来,恐怕是不幸的,能否到一年,也很难说”。见鲁迅《致许广平》编号四六,李新宇、周海婴主编:《鲁迅大全集》第3卷,长江文艺出版社2011年版,第547页;又与许寿裳通信,“或者在此至多不过一年可敷衍欤?”见《鲁迅:致许寿裳》,李新宇、周海婴主编《鲁迅大全集》第3卷,第554页。实际上,一个学期一结束,鲁迅便立刻离开厦门。其中原因,不少研究者曾探讨,归结为以下:(一)校长林文庆尊孔;(二)受现代评论派排挤;(三)白果刁难;(四)生活上不方便;(五)与许广平分隔两地3以学者蒙树宏总结为代表,参见蒙树宏编著《鲁迅年谱稿》,广西师范大学出版社1998年版,第198页。。以上不无道理,但与新稿中鲁迅自述不同,他首次在演讲中总结四点原因:(一)不准学生入党;(二)厦门洋气太盛;(三)对校长唯命是从;(四)季节不分明。

首先,关于厦大学生入党,学校、当局虽没有明确规定,但实际上不准学生入党,鲁迅对此直言不讳,并且与厦大国民党学生交往中发现,“本校学生中,民党不过三十左右,其中不少是新加入者,昨夜开会,我觉得他们都没有历练,不深沉,连设法取得学生会以供我用的事情都不知道,真是奈何奈何。开一回会,空嚷一通,徒令当局因此注意,那夜反民党的职员就在门外窃听”1鲁迅:《致许广平》编号八十一,李新宇、周海婴主编《鲁迅大全集》第3卷,第634页。。其实鲁迅非常关心学生运动,当时厦门大学的学生自治会主席和国民党区分部书记是罗扬才,此人又是加入国民党的共产党人2黄乔生:《鲁迅年谱》,浙江大学出版社2021年版,第283页。。学生党员人数少,年轻又缺乏斗争经验,活动屡受监视,这种印象也通过鲁迅与广州中共中山大学总支部接触后而形成对比,“我在厦门,还只知道一个共产党的总名,到此之后,才知道有CP和CY之分”3鲁迅:《通信》,《而已集》,李新宇、周海婴主编《鲁迅大全集》第4卷,第143页。。由此可知,“死海”般的校风以及对学生思想的禁锢是令鲁迅不满进而决定离开的原因之一。

关于厦门洋气太盛,这似乎是一个不成问题的问题。海岛厦门,当时未建市,还称为思明县,是率先开放的通商口岸,“洋气”自然有之。但若说洋气最盛之处,当属与厦大隔海相望的“万国公地”鼓浪屿,而不是鲁迅所居厦门大学。在他眼中,厦大不过是“硬将一排洋房,摆在荒岛的海边”4鲁迅:《致章廷谦》,李新宇、周海婴主编《鲁迅大全集》第3卷,第584页。,交通不便,物资匮乏,连买书买报刊也不易,几近闭塞,说“洋气”实在谈不上。所谓“洋气太盛”,且自己不捧“洋人”而得罪人以至于离开厦大,又意在何指?

《理水》或可提供参考,小说虽作于1935年11月,所描绘场景最近于“洋气太盛”,文化山上的学者,嘴里“古貌林”“好杜有图”“古鲁几哩”,这在好友兼厦大同事章廷谦的回忆中也得到印证:“平常叫人,太太则必‘马丹’,先生是‘海尔讷’。即便一个口吃不会说洋话的人,见了人时,至少也得拉着手说一个‘古貌貌……貌林’。”5川岛(章廷谦):《和鲁迅先生在厦门相处的日子里》,厦门大学中文系编《鲁迅在厦门资料汇编》第1集,福建人民出版社1978年版,第56页。至于不愿捧的“洋人”,可能指校长林文龙,鲁迅说他“是英国籍的中国人,开口闭口,不离孔子,曾经做过一本讲孔教的书……听说还有一本英文的自传,将在商务印书馆出版”。1鲁迅:《海上通信》,《华盖集续编》,李新宇、周海婴主编《鲁迅大全集》第4卷,第16页。林文龙尊孔,让学生学文言文,种种冲突不合让鲁迅感到孤立。不少教员为了饭碗对校长“唯命是从”,“有些教授,则惟校长之喜怒是伺,妒别科之出风头,中伤挑眼,无所不至,妾妇之道也”。2鲁迅:《致许广平》编号六〇,李新宇、周海婴主编《鲁迅大全集》第3卷,第586、623页。既而就发生了一件“可笑可叹”的事情,时任学生指导长的林玉霖(林语堂之兄),在教职员恳亲会上奉承校长“真如父母一样……”3鲁迅:《致许广平》编号六〇,李新宇、周海婴主编《鲁迅大全集》第3卷,第586、623页。,并遭哲学教授缪子才痛斥。即便如此,仍有教员认为,与校长情同父子并无不妥。鲁迅宁愿不要饭碗,也不要留下捧“洋人”,受“洋气”。

关于厦门“季节不分”,好像玩笑话,为了调节气氛而调侃。但鲁迅对厦门气候的不满是认真的,他曾反复提及,来厦门之前,便说“或者因天气之故而不能在那里久住”4鲁迅:《记谈话》,《华盖集续编》,李新宇、周海婴主编《鲁迅大全集》第3卷,第524页。;到厦门后,虽初见有趣,其实单调,“便是天气,也永是这样暖和;树和花草,也永是这样开着,绿着”5鲁迅:《致韦丛芜、韦素园、李霁野》,李新宇、周海婴主编《鲁迅大全集》第3卷,第553页。。“我的住所的门前有一株不认识的植物,开着秋葵似的黄花。我到时就开着花的了,不知道他是什么时候开起的;现在还开着。……四时皆春,一年到头请你看桃花,你想够多么乏味?即使那桃花有车轮般大,也只能在初上去的时候,暂时吃惊,决不会每天作一首‘桃之夭夭’的”。6鲁迅:《厦门通信》(二),《华盖集续编》,李新宇、周海婴主编《鲁迅大全集》第3卷,第599页。一成不变的天气或可视为鲁迅心境的症候,对于作家创作而言,刺激比吃饭重要,厦大“薪水不愁”,但“无刺戟,思想都停滞了,毫无做文章之意”。7鲁迅:《致韦素园》,李新宇、周海婴主编《鲁迅大全集》第3卷,第601页。而一年四季永不凋零的花,即厦大单调生活的写照。当某些教授忙不迭地接来家眷,指望在厦大永久留居养老,鲁迅却在势不两立的创作与薪水之间,选择了创作,转而到了广州中山大学。8这四点内容未必能涵盖鲁迅离开厦门大学的全部原因,因演讲会有所保留,有不足对外人道的内容,如鲁迅对李霁野说:“我在厦门时,很受几个‘现代’派的人排挤,我离开的原因,一半也在此。但我为从北京请去的教员留面子,秘而不说。”鲁迅:《致李霁野》,李新宇、周海婴主编《鲁迅大全集》第4卷,第69页。

1927年1月15日午后,鲁迅搭乘“苏州”号,奔赴目的地广州,1月19日,鲁迅至中山大学,不过一星期,就发现广州“还是旧的,不过有许多工会而已,并不怎样特别”1鲁迅:《致韦素园》,李新宇、周海婴主编《鲁迅大全集》第4卷,第20页。。工会虽组织游行,但也是“政府允许的,不是因压迫而反抗的,也不过是奉旨革命”2鲁迅:《革命时代的文学——四月八日在黄埔军官学校讲》,《而已集》,李新宇、周海婴主编《鲁迅大全集》第4卷,第61页。。演讲新稿中,针对有人说广东“赤化”,鲁迅提出反驳。其实,在国民党清党期间,鲁迅曾目睹了中山大学学生被大肆抓捕而学校未出手保护的过程,以及国民党如何借机“大讨其赤”,打击异己。鲁迅到中山大学的目的是教书,方至中大,受各界人士关注,整日忙于会客与演讲。其中,在中大学生欢迎会上,主席朱家骅说鲁迅是“战士”“革命家”,并引起学生们的热烈鼓掌,鲁迅却十分警醒这鼓掌背后的陷阱。3与李小峰的《通信》中,鲁迅说提到了9月25日的演讲,当时朱家骅说鲁迅“确是一个战斗者,革命者。于是礼堂上劈劈拍拍一阵拍手,我的‘战士’便做定了。拍手之后,大家都已走散,再向谁去推辞?我只好咬着牙关,背了‘战士’的招牌走进房里,想到敝同乡秋瑾姑娘,就是被这种劈劈拍拍的拍手拍死的。”演讲中的内容与这段话意思相近。鲁迅:《通信》,《而已集》,李新宇、周海婴主编《鲁迅大全集》第4卷,第143页。所谓“革命家”或“革命文学”,正沦为一个被误解的虚名。鲁迅直言广东没有革命文学,即便有也是“奉旨的革命文学”。因其多半打着革命旗号的创作是“视指挥刀的指挥而转移的”,要么犯了“直捷痛快”的毛病,成了革命主题的宣传,又或“增添了一种神经过敏”,被当局怀疑“过激便近于共产党”。4鲁迅:《扣丝杂感》,《而已集》,李新宇、周海婴主编《鲁迅大全集》第4卷,长江文艺出版社2011年版,第168~170页。其后,中山大学的风潮又起,有人造谣与鲁迅相关,鲁迅便离开广州,奔赴上海。

上海也正时兴着革命文学,与广州“奉旨”做革命文学不同,上海的“革命文学家”不真正革命,有危险就躲进租界,在纸上下功夫。鲁迅曾嘲讽他们:“从指挥刀下骂出去,从裁判席上骂下去,从官营的报上骂开去,真是伟哉一世之雄,妙在被骂者不敢开口。”真正的革命文学家,应为革命尽力,“从喷泉里出来的都是水,从血管里出来的都是血”,鲁迅呼唤真正的革命文学,如果难以诞生革命文学也无所谓,因为“革命文学家风起云涌的所在,其实是并没有革命的”。5鲁迅:《革命文学》,《而已集》,李新宇、周海婴主编《鲁迅大全集》第4卷,第202~203页。从广州到上海,革命文学的虚浮之弊被鲁迅一一揭开,只可惜随着演讲稿后面佚失,难以览其全貌。

至此,演讲新稿内容与鲁迅同时期文章相参照,可以印证确属鲁迅所作。统观全文,基本内容为鲁迅从厦门到广州后至上海的经历自述与总结,既补充了三地经历的一些细节,也提及了一些未被研究者注意的心理动态,是鲁迅生平研究的补充。至于为何与陈楚桥版本有较大差别,由于缺少更丰富的材料,更因《今天新报》突然断载,实难判断。两版内容都未经过鲁迅审订,又缺少第三方材料佐证,只能暂且两说并存。又或陈楚桥所忆内容为《今天新报》后续部分,也未可知。冀望后来者发见新史料,以厘清迷雾。