红花套过江通道板门溪枢纽互通方案研究

2023-04-13涂洪涛

涂洪涛

(中交第二公路勘察设计研究院有限公司,湖北 武汉 430056)

红花套过江通道位于宜昌长江公路大桥和宜都长江大桥之间,路线总体呈东西走向,途经枝江市安福寺镇、猇亭区云池街道、宜都市红花套镇与长阳县龙舟坪镇。本项目具备高速公路、城市快速路、轨道交通等“多位一体”交通功能。

其中,高速公路是沪渝高速宜昌市区段过江复线,是宜昌市“十线三环”高速公路网规划中“环二”的重要组成部分,采用设计速度100km/h 的双向六车道标准,路基宽度33.5m;城市快速路为宜昌市“五纵六横”快速路网中“横五”的重要组成部分,采用设计速度80km/h 的双向四车道标准;轨道交通为市域(郊)轨道S4 线越江段,采用双线轨道、市域A 型车标准,设计速度140km/h。该项目建成后,将巩固宜昌在国家综合立体交通网中的地位,缓解宜昌长江公路大桥通行能力,使东西向物流在宜昌更顺,同时服务支撑城市东拓战略的实施。

根据路线总体走向,本项目高速公路起点在枝江市安福寺镇板门溪村设置“T”型互通接沪渝高速。为绕避宜昌三峡机场规划范围,尽量从板门溪水库边缘通过,同时满足与枝江西枢纽互通净距要求,经充分论证后起点拟设置在枝江西服务区东侧,具体位置如图1所示。

图1 项目起点方案图

因服务区与互通式立体交叉合并设置时,交通流数量及交通组织的复杂程度明显增加,因而规范要求,服务区与互通式立体交叉宜单独设置,当服务区与互通式立体交叉分设困难且总出入交通量较小,服务区与互通式立体交叉可合并设置。目前已建工程中,枢纽互通因交通量较大,较少与服务区合并设置。针对本项目板门溪枢纽互通为“T”型枢纽互通,交通流线数量较“十”字型枢纽互通少,且交通量主次分明,次要交通量较小等特点,本文结合板门溪枢纽互通功能定位、交通量预测结果以及主要控制因素,针对板门溪枢纽互通和枝江西服务区合建提出三个可行方案进行对比分析研究,为今后类似工程提出新的思路。

1 交通量分析

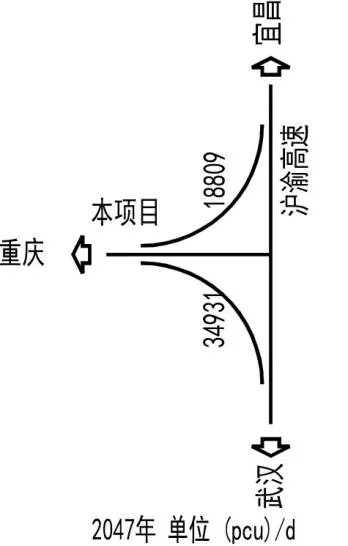

根据交通量预测,板门溪枢纽互通2047年平均日交通量为53740pcu/d(如图2)。具体如下:重庆往返武汉方向的双向流量为34931pcu/d,占总流量的65%,为主交通流向;宜昌方向往返重庆方向的双向交通量为18809pcu/d,占总流量的35%。

图2 板门溪互通交通量预测结果

根据公式2-1,计算各方向设计小时交通量。

DDHV=AADT×K×D

DDHV—设计小时交通量(pcu/h);

AADT—年平均日交通量(pcu/d);

K—设计小时交通量系数,根据交叉公路功能、交通量、地区气候和地形等条件确定;

D—方向不均匀系数,根据当地交通量观测资料确定,当资料缺乏时,可在50%~60%范围内选取。

经计算,重庆往返武汉方向设计小时交通量为1485pcu/h;宜昌方向往返重庆方向设计小时交通量为800pcu/h。因而,武汉至重庆方向左转弯匝道宜选用外转弯半直连式,重庆至宜昌方向左转弯匝道可选用环形、外转弯半直连式或迂回型半直连式匝道。

2 互通方案设计原则

由于该互通是在原有枝江西服务区的基础上进行布设,因此,在进行互通方案设计时,除符合公路立体交叉设计的基本原则外,还应满足以下几个方面的原则:

(1)分清主次交通流,确保互通能满足通行能力要求;

(2)交通组织应明确,避免与服务区交通量相互干扰;

(3)主线出入口间距应满足规范要求,利于交通标志布设,避免误判误行;

(4)尽可能减小工程规模,节约投资和占地。

3 互通方案研究

3.1 主要控制因素

(1)地形条件:项目区域地形平坦、起伏不大,适宜互通的布设;

(2)河流、水系:项目区域分布有火山口水库、板门溪水库。其中,板门溪水库对本项目起点位置的选择影响较大;

(3)三峡机场:三峡机场、三峡临空经济区均位于枝江西服务区西侧,为避免对其规划的破坏,本项目起点位置只能选择在枝江西服务区东侧,因而武汉往返重庆方向匝道与服务区干扰较小,宜昌往返重庆方向匝道与服务区干扰较大,需重点进行分析研究。

(4)枝江西枢纽互通:枝江西枢纽互通位于呼北高速与沪渝高速交叉处,距离枝江西服务区3.7km。根据规范,当相邻互通式立体交叉分别独立设置时,相互之间的净距不应小于表1的规定值。最小净距是两互通立体式交叉的入、出交通流各自处于独立的合、分流运行状态,不会干扰主线直行交通流的连续运行,且两互通式立体交叉之间的主线基本路段长度能满足设置下一出口预告标志的需要。

表1 互通式立体交叉及其他设施的最小净距

(5)枝江西服务区

板门溪枢纽互通在布设匝道时,主线侧需按连续分流或连续合流设置时,连续分、合流鼻端之间的距离不应小于表2规定值。

表2 主线侧连续分、合流鼻端最小间距

3.2 互通方案

板门溪枢纽互通是红花套过江通道与沪渝高速衔接的重要枢纽,主要承担着分流沪渝高速过江交通量,减小宜昌公路长江大桥的交通压力的功能。现起点位置位于枝江西服务区东侧,因武汉往返重庆方向匝道为主交通流向,匝道设计标准较高,该方向匝道采用设计速度80km/h 标准,最小平曲线半径600m。因该方向匝道均位于服务区东侧,且采用技术标准较高,与服务区在主线侧分、合流鼻端净距较容易满足规范要求;而宜昌往返重庆方向需穿过服务区,与服务区干扰较大,针对此方向匝道的布设,提出如下三个设计方案:

方案一:迁建枝江西服务区。迁建枝江西服务区后,重庆往返宜昌方向匝道不受服务区的影响,该互通方案采用左转匝道迂回型T 型互通。互通与枝江西枢纽互通净距为1.2km,满足规范要求。该方案交通组织明确,但枝江西服务区迁建协调难度大、费用较高,占地较小。

方案二:保留枝江西服务区,采用左转弯匝道迂回型T 型互通。其中,重庆往宜昌方向匝道采用迂回型匝道,在进入枝江西服务区前并入枝江西服务区匝道,经服务区后,进入沪渝高速公路;宜昌往重庆方向匝道经服务区后,与服务区匝道分离,接本项目武汉往重庆方向匝道。该方案工程造价较低,但宜昌往返重庆方向交通量与沪渝高速进出服务区交通流有一定程度的干扰,尤其是宜昌往重庆方向交通量在经过服务区后加速行驶的同时进行分流,安全隐患较大。

图3 方案一平面布置图

图4 方案二平面布置图

方案三:保留枝江西服务区,左转弯匝道从服务区南侧绕避枝江西服务区,满足该方向匝道在主线侧分、合流鼻与服务区匝道在主线侧分、合流鼻净距的要求。该方案避免了与进出服务区交通量的干扰,也无需迁建枝江西服务区。主线侧连续连续分、合流鼻端之间的距离大于350m,满足规范要求。因而,从交通组织、工程投资费用等方面综合考虑,本互通采用该方案。

图5 方案三平面布置图

4 结语

因红花套板门溪枢纽互通位于枝江西服务区东侧,宜昌往返重庆方向匝道的布设受服务区影响较大。在满足规范要求的前提下,本文提出三种互通与服务区合建方案,从交通组织、工程投资、工程占地等方面进行对比分析研究,提出最优方案,为今后类似工程项目提供参考。