勿以善小而不为:正念与智慧——社会善念与观点采择的链式中介*

2023-04-10王伊萌张敬敏汪凤炎许文涛刘维婷

王伊萌 张敬敏 汪凤炎 许文涛 刘维婷

勿以善小而不为:正念与智慧——社会善念与观点采择的链式中介*

王伊萌1,2张敬敏1汪凤炎1,2许文涛2刘维婷3

(1南京师范大学心理学院;2南京师范大学道德教育研究所, 南京 210097) (3安徽中医药大学护理学院, 合肥 230012)

基于正念的去自我中心机制, 提出正念可通过观点采择与社会善念的链式中介对智慧产生正向效应的假设, 运用问卷横断自评、正念干预和社会善念的操纵等多种方法从特质与状态层面进行验证(总样本量为909)。研究表明, 特质层面的正念与社会善念、智慧两两正相关, 可正向预测社会善念与智慧, 并验证了社会善念的中介作用(研究1); 从状态层面发现正念干预能在短期内有效提升个体的状态社会善念与智慧推理水平, 再次验证社会善念的中介效应(研究2); 受到操纵的社会善念也能够提升正念对智慧的正向预测效应, 不仅验证了社会善念中介作用的稳健性, 也验证了社会善念与智慧的因果关联, 同时, 观点采择与社会善念的链式中介作用也得到了研究结果的支持(研究3), 即具备特质正念或进行正念练习时体验状态正念的个体, 更易运用观点采择能力, 在人际互动中表现出善意关注, 由此作出考量他人的智慧决策。

正念, 智慧, 社会善念, 观点采择, Z世代

1 引言

“Z世代”指出生于1995年之后的人群(1995~ ), 不同于X (1966~1980年)、Y (1981~1994年)世代, “Z世代”已逐渐从时间量词成为一种文化现象, 他们是独立、务实、成熟、自控的一代(“Meet generation Z”, 2014), 崇尚个体主义而摒弃集体主义(蔡华俭等, 2020); 也面临陷入自我桎梏的挑战(蔡华俭等, 2020; Kaplan, 2020)。同时, 该世代的青少年拥有清晰的网络道德认知(马晓辉, 雷雳, 2011), 更愿在网络上收获具有良好道德品质的形象, 却易忽视现实生活中的小善。“Z世代”的文化特质对教育提出了新挑战, 需要进行新的教育。

智慧是德才一体的综合素质(傅绪荣, 汪凤炎, 2020), 可为人类带来有效的决策和判断, 具有重要的社会功能(如指导他人、管理社会机构、治理国家) (Kramer, 2000)。智慧者一定是有道德的人, 因为智慧决策需要平衡各方利益, 创造一个更美好、文明、和平的世界(Sternberg & Glück, 2021)。对“Z世代”人群开展智慧教育, 将有助于该群体克服自我桎梏, 实现道德在虚拟与现实世界的融合, 成为德才一体的智慧型人才。但长期以来智慧教育仍停留在理论阶段(汪凤炎, 郑红, 2014, p.7), 未揭示其内在机制而难以开展。为增进智慧教育的实践性, 探究生成与发展智慧的潜在机制极为重要。正念起源于东方佛教, 其修行要素涉及仁爱和培养静心、专注等(Ñanamoli & Bodhi, 1994)。正念练习可帮助个体作出合乎道德与情理的决定, 为培育与发展智慧提供一定的生长环境(Beaumont, 2011)。据此, 聚焦于探索正念提升智慧的内在机制, 可助益“Z世代”实现德才的和谐发展。

1.1 智慧的正念干预路径

正念指有目的、不评判地将注意力集中于当下(Kabat-Zinn, 2003), 既是一种独特的心理状态, 也被视为一种心理特质。前者指在正念练习或冥想过程中引发的一种意识形态, 目的是将意识带入当前的经验, 并在好奇心、开放性和接纳性导向下与即时经验相关联(Bishop et al., 2004), 是一种利用去自我中心视角, 主观且短暂性地体验与洞察个体思想本质的过程(Safran & Segal, 1990); 后者指对当前正在发生事件的注意和觉知(Brown & Ryan, 2004)。作为一种多维的特质性构念, 正念包括对当下直接经验的观察、描述、接受、不批判、不反应等维度(Baer et al., 2006)。

智慧是个体在其智力与知识的基础上, 经由经验与练习而习得的一种德才一体的综合心理素质; 也是创造性地解决一个难题, 产生了利他结果, 并具有善良动机的智慧行为(Zhang et al., 2022)。该智慧观整合了智慧的特质与状态定义, 既清晰地表明智慧的本质, 也将智慧纳入具体的问题情境考量其状态属性。在特质层面, 智慧与正念共享多种成分, 包括同情、自我认知、对生活的深刻理解(Baltes & Staudinger, 2000; Walsh, 2015), 以及反思与开放性(Ardelt, 2003; Glück & Bluck, 2014)。智慧的发展正需要超越主体, 以一种开放性的态度来看待一切问题。在状态层面, 智慧思维动态地体现了问题解决的过程(傅绪荣等, 2021), 包括不确定性、多方思考、仁爱和洞察力四个方面, 要求个体从去自我中心视角看待问题, 应对当今世界所面临的不确定性挑战(傅绪荣等, 2021)。

在最初的佛教修行中, 正念多用于理解当下经验, 后逐渐用于发展自我认知和智慧(Karunamuni & Werasekera, 2019)。正念作为一种身心训练方式, 个体多进行反复的冥想练习, 在此过程中会不断体验正念状态, 提高“去自我中心”能力, 增强其旁观者视角(Desbordes et al., 2015), 实现谦逊和自我超越(Ardelt, 2008), 从而洞察事物的本质, 以发展智慧。有研究对正念与智慧的关系进行了理论探讨(Rakoczy et al., 2017; Karunamuni & Weerasekera, 2019), 或利用自陈量表调查研究正念与智慧的相关关系(Beaumont, 2011; Verhaeghen, 2019; 王伊萌等, 2022)。也有研究利用移动端设备对平均年龄为25岁左右的人群进行4周的正念干预(Sharma et al., 2017), 或对19~22岁人群进行18周的正念练习(Al-Refae et al., 2021), 均发现可显著提升智慧水平(Sharma et al., 2017)。正念既有持续多周的长期训练(Ortner et al., 2007), 也有短短几天的集中式正念训练(Tang et al., 2007), 目前未有短期正念训练对智慧的干预研究。据此, 基于时效性以及正念的状态与特质属性, 研究利用横断自评问卷与短期(5天)正念干预在Z世代群体验证正念与智慧的关系, 尝试为智慧的正念干预路径提出一种简短且高效的方式。据此提出假设1:正念正向预测智慧。

1.2 社会善念促进智慧的间接路径

1.2.1 社会善念与智慧

道德与智慧紧密相关(Walsh, 2015; Grossmann et al., 2020), 但大多数研究探讨的道德一般指为人类利益无私奉献, 且需付出一定代价(Greene, 2013)。日常生活往往仅需行小善, 即付出少许努力或微不足道的代价的道德或亲社会行为, 如公交车让座、车辆主动让行等。由此, 研究主要围绕代表日常小善的“社会善念”来探究道德与智慧的关系。

van Doesum等人(2013)最先提出社会善念(Social Mindfulness), 并将其定义为个体在人际交往中的善意关注、尊重并保护他人选择需要和权力的倾向。国内学者认为社会善念是一种关注他人可支配选择的心智技能和意愿动机(窦凯等, 2018); 并结合中国人关系性的人格特征, 从人际互动情境视角将社会善念定义为一种良好品质(田一等, 2021)。综上可从行为状态与稳定特质两个层面理解社会善念:(1) 状态层面, 社会善念由人际关系或情境激活, 可利用社会善念测量范式(Social Mindfulness Paradigm, 简称SoMi范式)进行测量, 将选择非唯一物品的行为视为社会善念(van Doesum et al., 2013); (2) 特质层面, 社会善念为一种内心稳定的人格特质, 可利用特质社会善念自陈量表进行测量(田一等, 2021)。

《三国志·蜀书·先主传》中有言:“勿以善小而不为”。“善小”意指微小善行, 即举手之劳或不足挂齿的善行。善行虽微小, 同样能折射个体的善心。《周易·系辞下》说:“善不积不足以成名”, 积小善才能成大善。社会善念作为一种低成本的亲社会行为, 正与“举手之劳”之类的小善相映衬(van Doesum, 2013; 田一等, 2021)。智慧的状态性与特质性表明, 智慧不仅能够在特定情境下展现, 也具有由低至高的连续性水平, 可通过一定的干预手段让其持续发展, 直至达到预期状态(如智慧人格) (汪凤炎, 郑红, 2014, p.180)。“登高必自卑”, 研究理应首先关注如何引导“Z世代”在生活中表现出“社会善念”的善意关注与行为, 助力个体在面对生活困境时作出德才一体的智慧决策。据此, 研究从状态与特质两个层面考察社会善念与智慧的关联, 并作出假设2:社会善念正向预测智慧。

1.2.2 社会善念在正念影响智慧中的作用

正念干预在促进道德行为方面发挥着重要作用, 包括增加共情和亲社会行为倾向(Verhaeghen, 2019; Hafenbrack et al., 2020)。正念状态始于个体对微小事件的有意觉察, 社会善念同样表现为日常生活中的体贴或礼貌(van Doesum et al., 2013), 这一行为涉及为他人考虑和共情关注的过程。该视角暗含正念或许是社会善念的预备过程, 正念训练能对社会善念产生积极的正面影响。

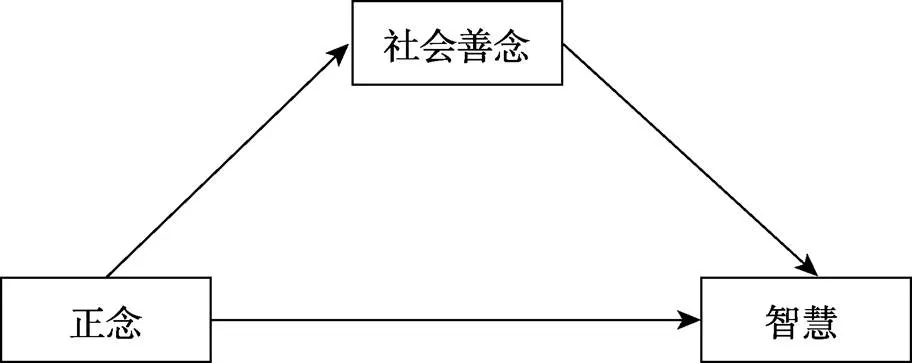

结合佛教教义的正念练习可直接或间接培养慈悲与仁爱, 增加正念练习或冥想者的共情, 对道德行为产生积极影响(Karunamuni & Weerasekera, 2019)。具备正念特质的个体也更易觉察他人处境, 具有较高的道德敏感性(Verhaeghen, 2019)。智慧是将良好道德与聪明才智践行于现实世界, 平衡各方利益, 实现共善(Common Good, 见Sternberg & Glück, 2021)。目前尚无直接证据表明社会善念在正念与智慧间可发挥一定作用。但无论是小善还是大智慧, 皆应一步一步积累, 正所谓“不积跬步无以至千里, 不积小流无以成江海”。智慧有不同类型和水平, 智慧者并不一定是智商最高的人, 而是能适当放弃自身利益, 关心自己的想法或行为如何使他人获益, 并致力于使自己的思想与行为结果惠及更多的人(Sternberg & Glück, 2021)。这也正是来源于佛教的正念练习目的 (Monteiro, 2017)。因此, 若能有效利用正念干预手段培养“Z世代”的社会善念, 可为发展其智慧人格提供一种间接路径。据此, 社会善念或可作为正念促进智慧发展的潜在机制进行探讨, 并作出假设3:社会善念在正念影响智慧间起中介作用, 关系假设模型如图1。

1.3 观点采择和社会善念的链式中介作用

《旧唐书·元行冲传》说:“当局称迷, 旁观见审”。心理学研究发现, 相比自我决策, 向他人建议或代他人决策确实表现出较少违背理性决策原则的现象, 正契合“当局者迷, 旁观者清”的中国传统智慧(刘翠翠等, 2013)。有学者在智慧领域验证了“所罗门悖论” (Solomon Paradox), 即有些个体对于他人所遇到的难题可以给出明智建议, 却无法智慧地处理自身所遇到的难题(Grossmann & Kross, 2014; 魏新东, 汪凤炎, 2021), 表现为“自我−他人”的智慧不对称性。这提示了观点采择(perspective- taking)对于智慧决策的重要性。观点采择(perspective- taking)强调从他人视角或他人处境出发, 想象或推测他人观点与态度的能力(Galinsky et al., 2008)。社会善念表现于人际互动, 包括识别他人需求和采取亲社会行动两个阶段, 观点采择表现于第一阶段, 对他人观点进行感知与识别, 或可作为社会善念的预测因子。研究者也在调查研究中初步验证了观点采择与社会善念正向关联(van Doesum et al., 2013)。

图1 社会善念在正念与智慧关系间的中介模型假设

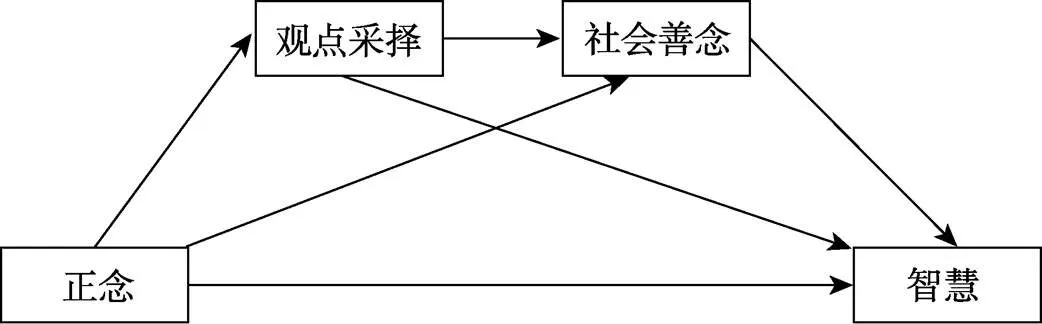

正念的核心机理之一, 是增强自我心理距离的调控能力(Kabat-Zinn, 2003)。具备正念特质个体能够持接纳态度对自我觉知进行去自我中心化地调节(Lutz et al., 2016)。正念能提高个体的“去自我中心”视角, 增强其旁观者省察能力(Desbordes et al., 2015), 促使个体在进行涉及两方或多方的问题决策时, 更能将心比心, 考量他人观点并综合考虑多方建议, 进行智慧决策。故正念可通过观点采择在干预智慧的路径中发挥作用。同时, 具备正念特质或进行正念练习的个体更能够关注到他人观点, 更多顾及他人的感受, 增强其观点采择能力, 在人际互动中表现出关注他人需求和兴趣, 尊重他人想法的善念(van Doesum et al., 2013), 进而影响智慧决策。据此, 提出假设4:正念通过观点采择与社会善念的链式中介作用对智慧产生正向效应, 关系假设模型图如图2。

图2 观点采择与社会善念在正念与智慧关系间的链式中介模型假设

2 研究1:特质社会善念在正念与智慧间的中介作用

2.1 研究目的

研究1利用五因素正念量表(Five Facet Mindfulness Questionnaire, FFMQ)进行施测, 检验其所测得的多因素正念与社会善念的关系, 同时探索正念、社会善念与智慧间的关系。

2.2 研究方法

2.2.1 被试

采用Gpower 3.1.9.7进行样本量计算, 设定显著性水平α = 0.05, 效应量为0.25, 统计功效1 − β = 0.95, 需要样本量111, 考虑到筛选标准需求, 通过问卷星(https://wj.qq.com) 在安徽中医药大学招募450名本科生, 其中有33名被试未通过检测题被排除, 最终样本为417名(age= 20.17岁,age= 1.43岁), 其中男生占比36.90%。

2.2.2 研究工具与程序

本研究采用成熟的量表进行在线测量, 其中五因素正念量表(FFMQ)为中文修订版(Deng et al., 2011), 每个条目采用1 (一点也不符合) ~ 5(完全符合) 5点Likert量表评分(α = 0.73), 包括5个维度, 分别为观察(8个条目, 例如“在行走中我会有意关注身体部位正在进行中的感觉”, α = 0.80)、描述(8个条目, 例如“我擅长用言语描述我的情感”, α = 0.75)、有意识地行动(8个条目, 例如“在做事的时候, 我经常走神, 而且容易被干扰”, α = 0.90)、不判断(8个条目, 例如“我为自己有不理智的情绪或不适合的情绪而责备自己”, α = 0.80)、不反应(8个条目, 例如“我感到了我的情绪和情感, 但我不必对她们做出反应”, α = 0.63)。

社会善念 采用田一等人(2021)开发的特质社会善念量表, 该量表为二阶四因素结构, 采用5点Likert方式进行评分, 要求被试从“1” (非常不符合)到“5” (非常符合)评定各个条目表述符合自己日常心理或行为的程度(α = 0.83), 包括(1)宜人性:善良尊重、谦和恭逊(9个条目, 例如“我尊重他人的选择”、“我从不强求别人做他不喜欢做的事情”, α = 0.88); (2)外倾性:包容理解、积极开放(8个条目, 例如“对待生活和工作, 我是乐观开朗的”、“我经常能够换位思考”, α = 0.93)。

智慧 采用傅绪荣和汪凤炎(2020)开发的整合智慧量表, 该量表基于智慧的德才一体理论构建二阶九因子结构, 采用6点计分, 要求被试评定是否同意其条目符合日常行为习惯和所思所想, “1”到“6”代表从“非常不同意”到“非常同意” (α = 0.95), 包括:(1)道德:节制、诚信、责任、公正和仁爱(23个条目, 例如“如果有人身处困境且需帮助, 我常伸出援手”, α = 0.91); (2)才能:辩证思维、反省思维、创新思维和批判思维(20个条目, 例如“我喜欢想一些点子, 即使用不着也无所谓”, α = 0.90)。

2.3 数据分析结果

2.3.1 共同方法偏差检验

利用SPSS 26.0进行Harman单因子检验法进行共同方法偏差检验。结果显示, 特征值大于1的因子共有18个, 且第一个因子解释的变异量为25.872%, 小于40%的临界标准, 该结果表明本研究不存在严重的共同方法偏差(周浩, 龙立荣, 2004)。

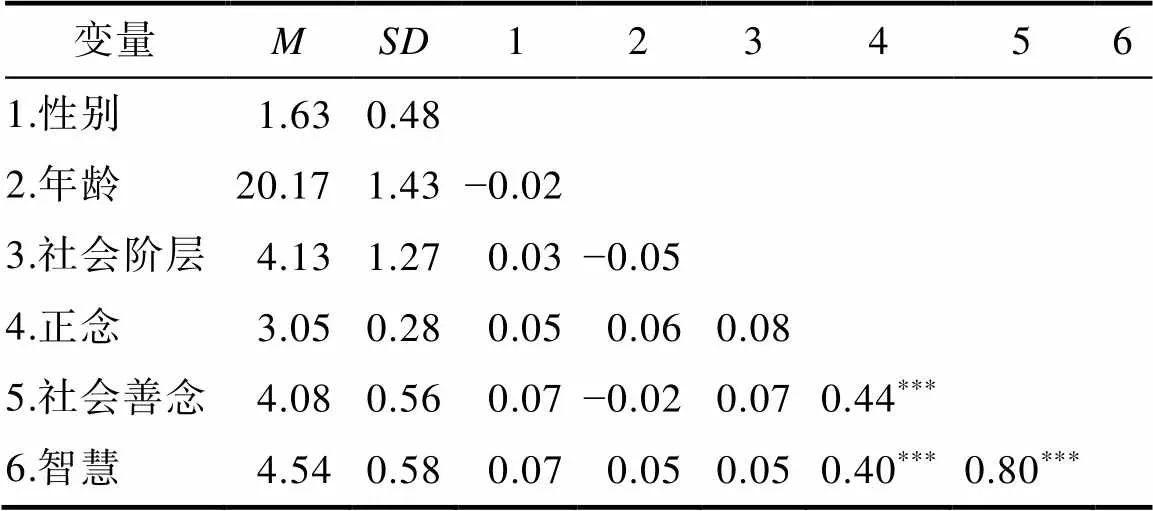

2.3.2 描述性统计与相关分析

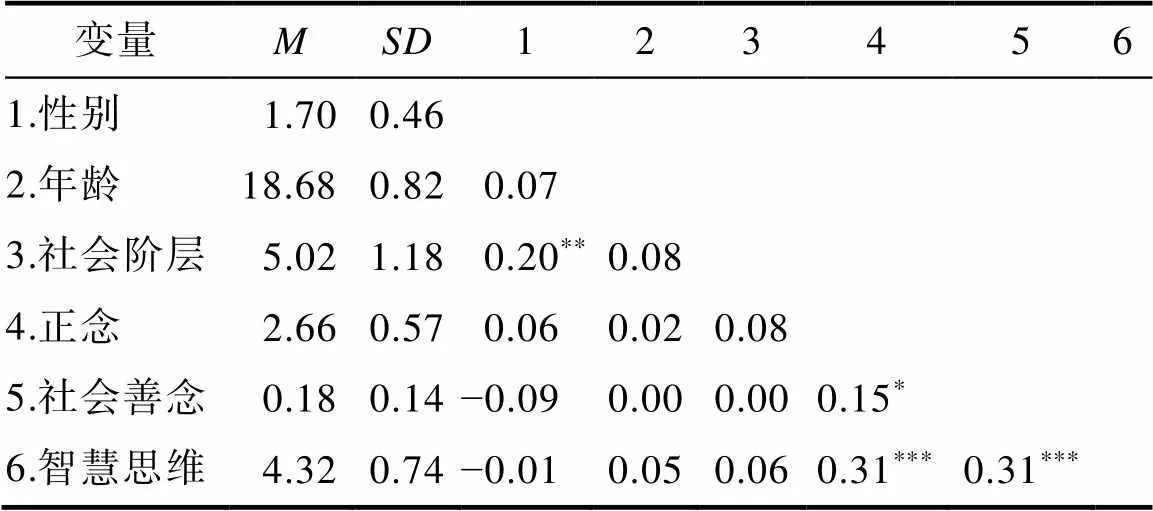

各变量的均值、标准差以及相关关系如表1。正念、社会善念与智慧两两呈显著正相关关系(= 0.44~0.80,< 0.01)。通过量表各维度的相关分析发现, 除正念的不判断维度与不反应维度与智慧及其各维度的相关不理想, 或负相关(= −0.10/−0.12,= 0.042)或无关, 其余维度皆与智慧存在显著正相关关系(= 0.19~0.46,< 0.001)。

表1 各变量描述性统计和相关分析结果

注:***< 0.001; 采用双尾检验。

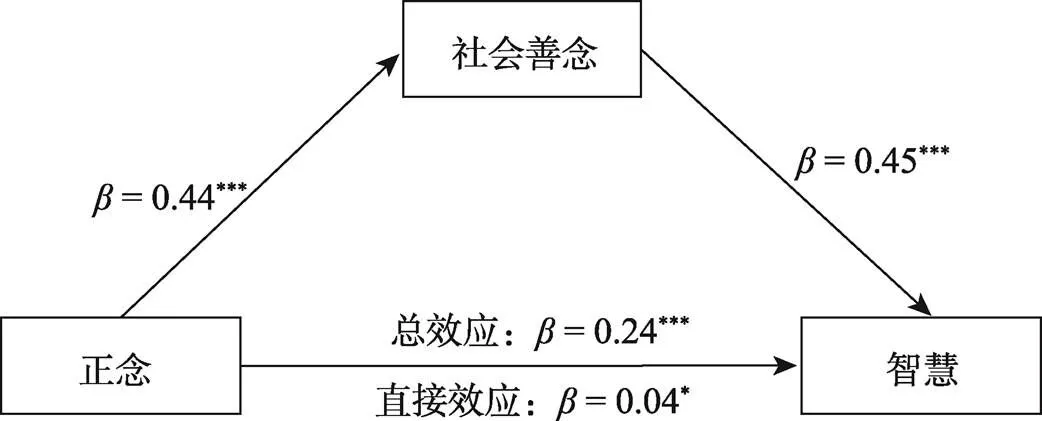

2.3.3 简单中介分析

在控制性别、年龄、社会阶层的情况下, 正念正向预测智慧, β = 0.41,< 0.001, 模型的调整2= 0.17, Δ2= 0.16,(1, 412) = 20.90,< 0.001, 这一结果支持了假设1。社会善念也正向预测智慧, β = 0.47,< 0.001, 模型的调整2= 0.64, Δ2= 0.63,(1, 412) = 182.83,< 0.001, 结果支持假设2。正念也正向预测社会善念, β = 0.44, 模型的调整2= 0.20, Δ2= 0.19,(1, 412) = 25.44,< 0.001。

采用SPSS的PROCESS插件对模型4简单中介进行验证(Hayes, 2018)。以正念为自变量, 智慧为因变量, 社会善念为中介变量, 以性别、年龄、社会阶层为控制变量, 路径系数结果如图3所示。整个回归方程显著,2= 0.16,(1, 415) = 80.99,< 0.001。用Bootstrap抽样的方法对中介效应进行检验, 结果表明, 以社会善念为中介变量的路径间接效应为0.20 (95% CI = [0.16, 0.24]), 社会善念在正念对智慧的正向效应中的中介作用成立, 结果支持假设3。

图3 社会善念影响智慧的中介路径(特质层面) (研究1)

注:*< 0.05, ***< 0.001; 采用双尾检验。

3 研究2:状态社会善念在正念和智慧之间的中介作用——基于正念干预的动态追踪

3.1 研究目的

该研究分3次采集状态正念、状态社会善念以及状态智慧的数据, 考察短暂启动状态正念对人际互动情境中的社会善念与智慧的影响, 尝试探讨其短暂启动是否存在长期效应, 并建构状态层面的中介模型。

3.2 研究方法

3.2.1 被试

本研究在安徽中医药大学征集自愿参与实验的本科生, 共86名, 其中6名被试未完整参与整个实验或未通过检测题被排除。最终样本有80名(age= 18.60岁,age= 0.79岁), 男生占比27.5%。

3.2.2 研究工具与程序

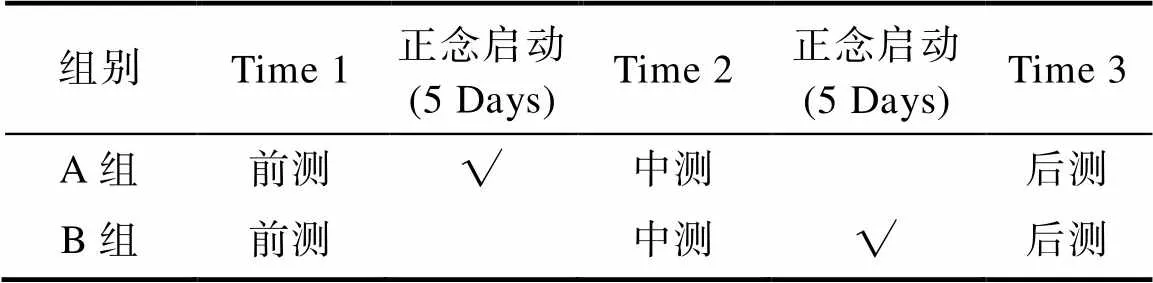

该研究在Credamo.com完成, 采用变换重复的实验设计(switching replications experimental design) 对两组大学生分3个时间点(Time 1, Time 2, Time 3)采集数据(Kiburz et al., 2017) (如表2)。在Time 1对两组(A组和B组)被试均进行第一次前测, 包括状态正念、状态社会善念、状态智慧与问题解决; 在Time 2和Time 3分别进行同样的中、后测, 其中问题解决的情境有所不同。并分别在Time 2和Time 3之前对第一组、第二组被试通过正念练习音频进行连续5天的正念启动, 每天的练习音频持续时间在15~30分钟, 包括觉察呼吸、身体扫描、观呼吸与身体扫描、慈心冥想与正念伸展。在Time 2, B组为A组的控制组, 此时相对于B组而言, A 组在Time 2和Time 1之间的正念、社会善念以及智慧差异是否更大, 以此考察正念训练的干预作用。同理, 在Time 3, A组为B组的控制组, 此时相对于A组而言, B 组在Time 3和Time 2之间的正念、社会善念以及智慧的差异是否更大, 同时通过A组在Time 3和Time 2的数据比较来考察正念训练干预作用的长期效应。

表2 研究3实验设计流程

状态正念 研究采用Yu 等人(2021)修订的中文版多伦多正念量表(Ch-Toronto Mindfulness Scale, TMS )进行状态正念的测量。该量表共13道题, 要求被试进行5点Likert评分, 从“0”~“4”代表被试认为每个条目对其当下的体验描述“一点也不符合” ~ “非常符合” (α = 0.88), 包括两个维度:好奇(例如“我会好奇头脑中所发生的情况, 并一刻接一刻地持续观察”, α = 0.83)、去中心化(例如“我感觉自己与脑海中不断变化的想法和感受是分开的”, α = 0.80)。在5天的连续干预中, 选取多伦多正念量表的四道题项对被试进行正念训练检测, 并监控其正念状态变化。

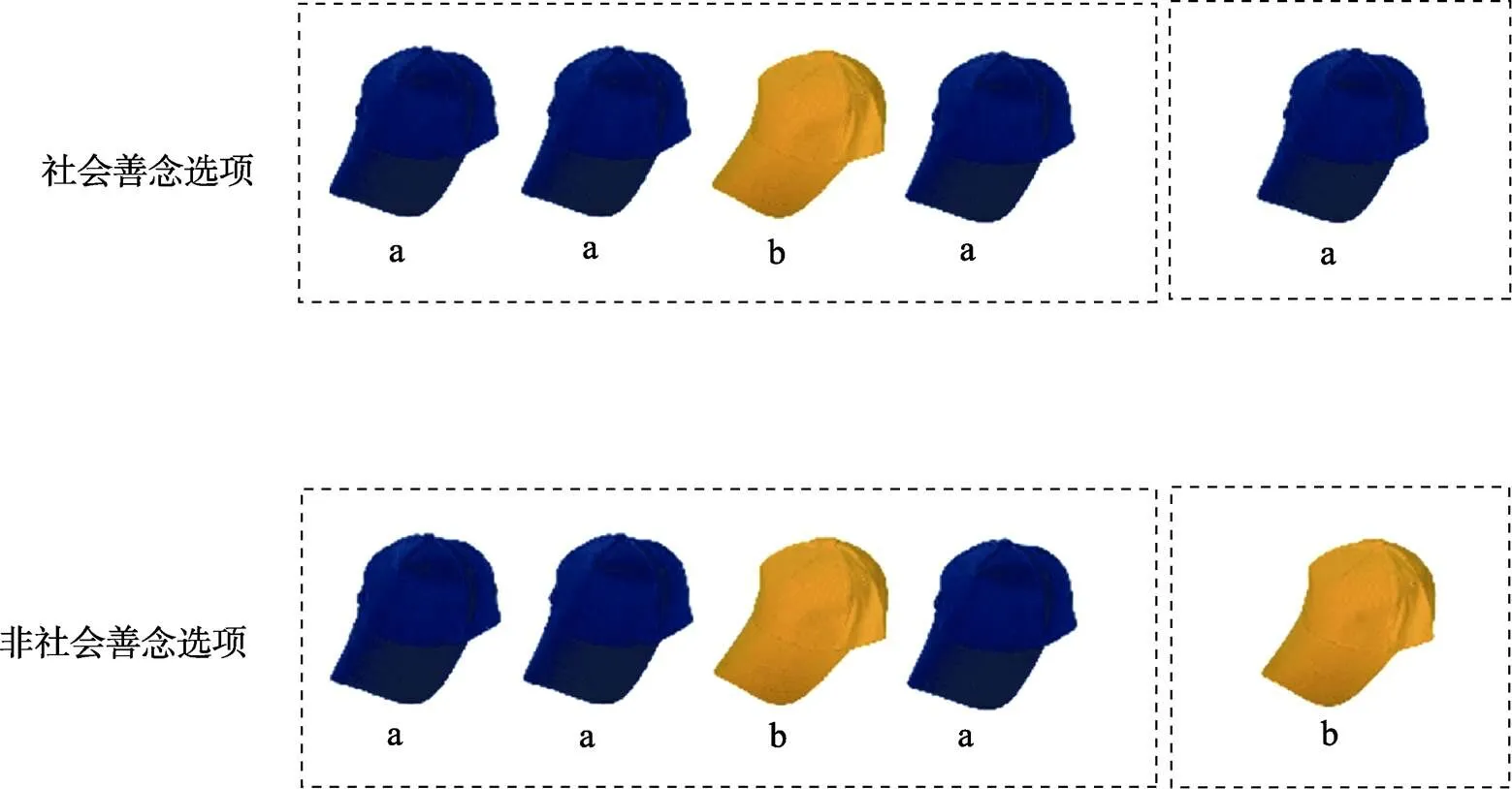

状态社会善念 研究采用社会善念测量范式(Social Mindfulness Paradigm, 简称 SoMi 范式) (van Doesum et al., 2013), 该范式由一个计算机生成的社会决策任务组成, 该任务让被试在一系列不同类别的三个物体中选择一个, 每个类别物品均设置“唯一物品”和“非唯一物品”, 即有三个对象是完全相同的(非唯一物品), 而第三个对象的其中一个特征是不同的(唯一物品) (如一顶黄色帽子和三顶蓝色帽子)。整个实验包括12个种类的物品(如钢笔、棒球帽、水瓶等), 每一种类呈现2次, 共24个试次。研究中提前告知被试将会有一个搭档共同完成在线互动选择, 并在电脑荧屏呈现“您为第一决策者, 选择的物品将不能放回, 其余物品供搭档选择”, 若被试选择了“非唯一物品”, 即为搭档提供了选择的机会, 记1分, 否则记0分(如图4)。最后统计选择“非唯一物品”的总值作为社会善念指标。

状态智慧 状态智慧的测量分为两个部分:一是向被试呈现一个日常生活问题, 要求其进行解答, 提供关于事件的思考与解决方案; 二是采用智慧思维量表测量个体在解决以上冲突情境问题时的所思所想(傅绪荣等, 2021), 该量表有4个维度, 包括多方思考、洞察力、仁爱、不确定性, 采用6点Likert对每个条目进行评定, 各维度题项较少, 故综合考察(14个条目, 例如“我总是希望尽可能化解各方之间的矛盾”, α = 0.86)。

图4 社会善念范式的操作示例(van Doesum et al., 2013; 窦凯等, 2018)

3.3 数据分析结果

3.3.1 描述性统计及相关分析

对所有观测值(= 240)的变量平均数、标准差以及相关系数进行分析, 如表3。在状态层面, 正念、社会善念与智慧均显著正相关(= 0.15~0.32,< 0.05), 各个变量的子维度也均呈正相关关系(= 0.16~0.92,< 0.05)。

表3 各变量表述性统计与相关分析

注:*< 0.05、**< 0.01; ***< 0.001; 采用双尾检验。

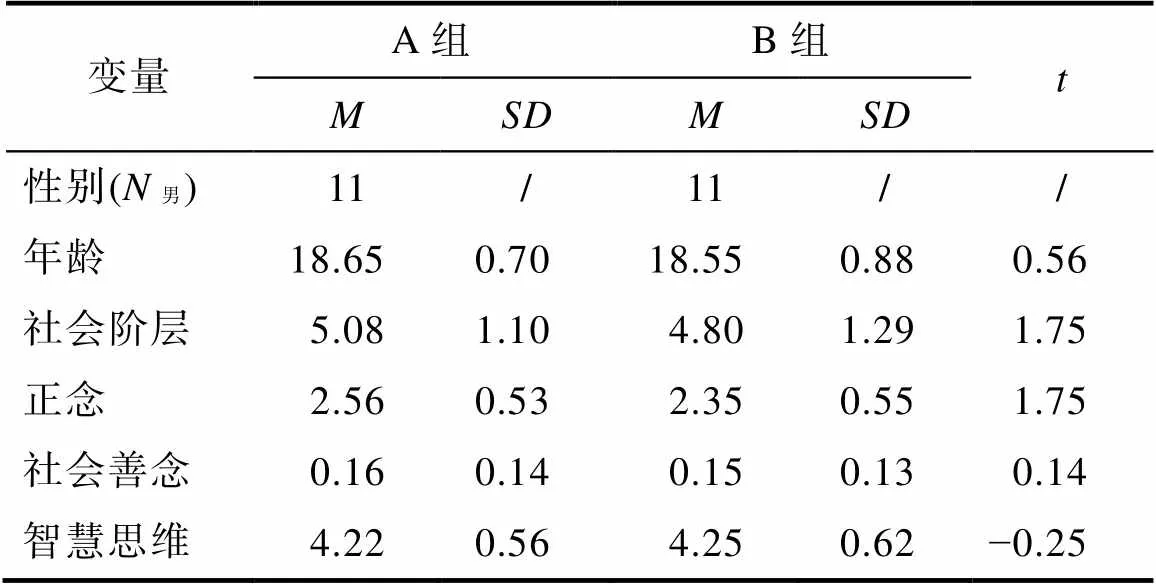

3.3.2 基线测量差异检验

如表4, A、B两组被试的基线测量(Time 1)无显著差异, 包括人口学变量, 如性别分布、年龄、社会阶层, 以及状态正念与各个维度、社会善念、智慧思维及各个维度。

3.3.3 正念启动效应

研究采用多层线性回归分析(HLM)以及单因素方差分析两种方式共同检验正念启动效应。多层线性回归用于检验个体间正念水平的变化, 而单因素方差分析用于检验组间正念水平的变化。

表4 两组各变量的基线(Time1)比较

注:*< 0.05、**< 0.01; ***< 0.001; 采用双尾检验。

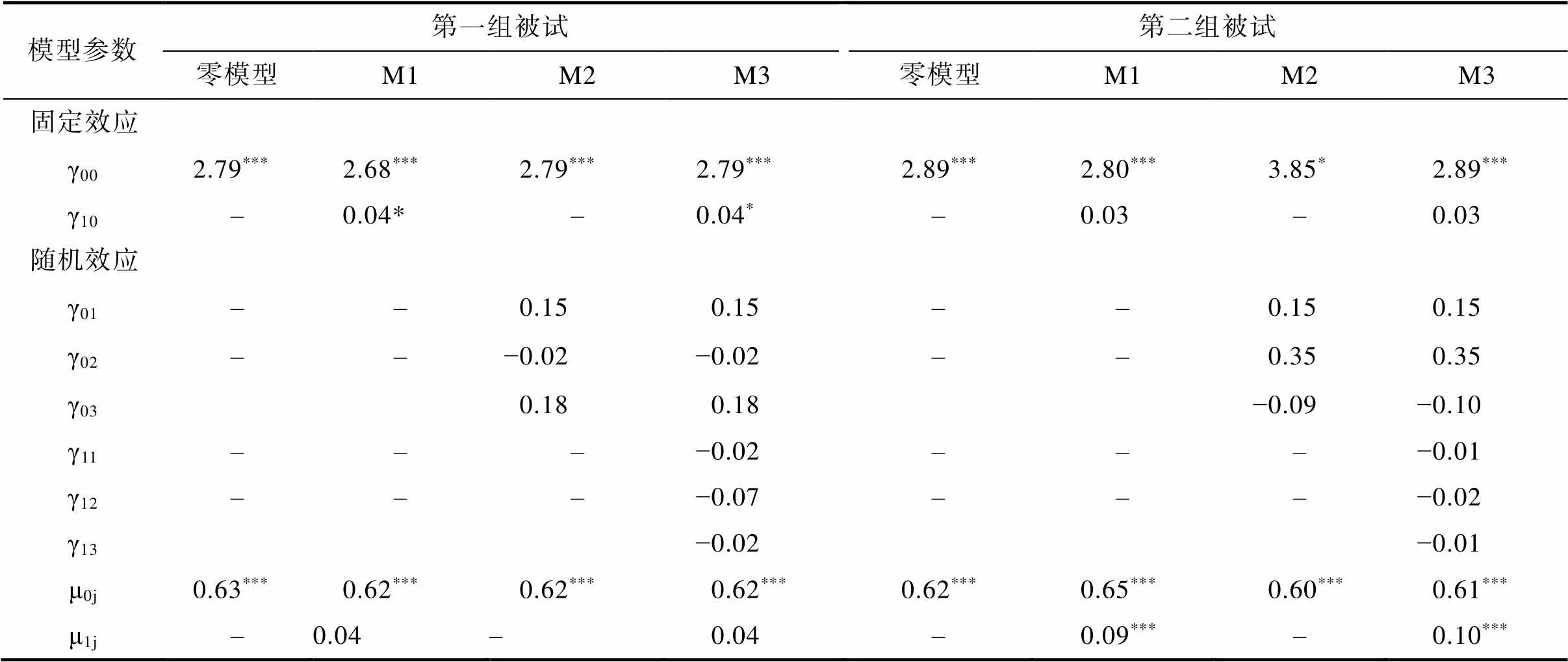

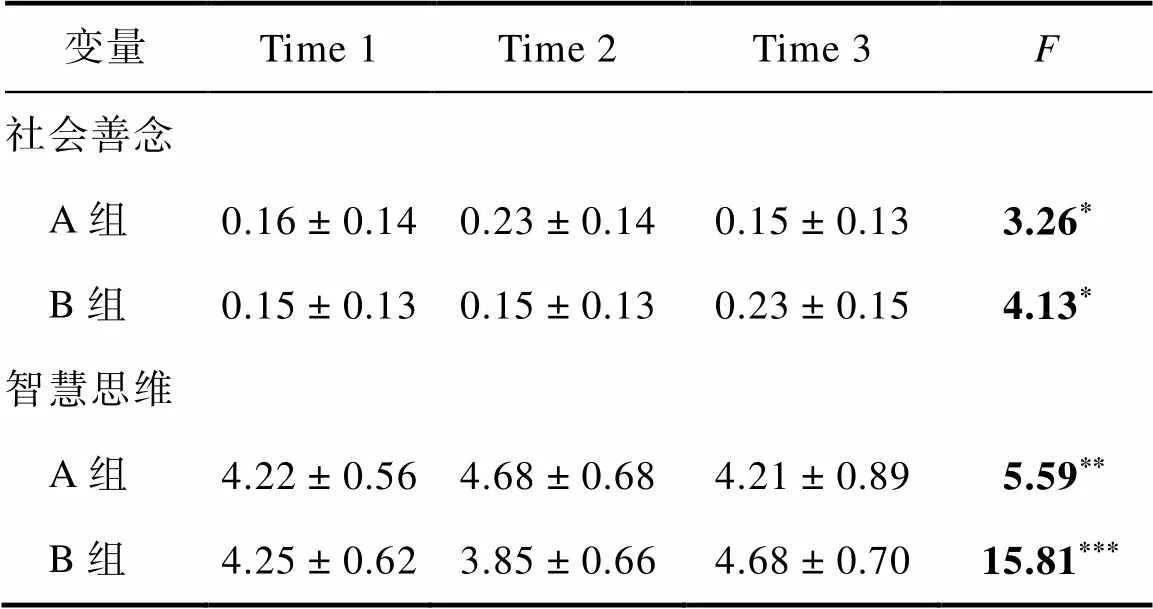

多层线性回归分析 利用HLM 6.0.8进行多层线性回归分析(Raudenbush et al., 2004)。L利用拟合零模型(null model) 计算正念得分的跨层相关(Intra Class Correlation, ICC), 检验结果表明, 两组被试的ICC (1)分别为0.76和0.87, 即正念得分的总变异中有76%和87%的方差变异由个体间差异造成, 可对本研究中的两组数据进行多水平来分析。首先, 根据多层线性模型的分析原理, 时间为level 1的自变量(本研究中时间依次编码为1~5)。在上述模型的基础上将自变量纳入, 建立随机系数回归模型(random coefficients regression model, M1); 其次, 在零模型的基础上纳入level 2的变量, 建立截距模型(intercept as outcomes regression model, M2); 最后, 在上述截距模型的基础上纳入level 1自变量, 建立全模型(full model, M3)。总模型如下:

Yij= γ00+ γ01× (ses) + γ02× (gender) + γ03× (age) + γ10× (time−group_time) + γ11× (ses-grand_ses) × (time−group_time) + γ12× (gender−grand_gender) × (time−group_time) + γ13× (age-grand_age) × (time− group_time) + μ0j+ μ1j× (time−group_time) +ij

(其中, time指测量的时间点; ses指个体社会经济地位; gender为性别; age为年龄; γ01、γ02和γ03分别指社会经济地位、性别和年龄对被试正念初始水平的影响; group开头变量为变量的组平均值, grand开头的变量为变量的总平均值, 例如time− group_time指组中心化, ses-grand_ses指总中心化, 中心化的目的是使结果更容易解释, 同时减小变量间的共线性)

结果如表5:(1)时间效应:在第一组(A组) 被试中, 时间能够显著正向预测个体的正念得分(γ10= 0.04,= 0.037), 个体的初始水平存在差异(μ0j= 0.62,< 0.001), 但斜率没有显著差异(μ1j= 0.04,= 0.291), 表明个体正念得分随着时间变化逐渐增长, 初始水平不同, 但增长速度较为类似。在第二组(B组) 被试中, 时间边缘显著预测个体的正念得分(γ10= 0.03,= 0.094), 这可能是由于正念干预开始于中测之后, 前期存在一定的练习效应所导致。个体的初始水平(μ0j= 0.65,= 0.42, χ2= 485.89,< 0.001)和变化速度(μ1j= 0.09,= 0.01, χ2= 140.52,< 0.001)均存在显著差异, 表明个体的初始水平和增长速度均不同。(2)两组被试中, 个体社会阶层、年龄和性别均不能显著预测个体在题目上的得分(A组:社会阶层γ01= 0.15,= 0.074; 性别γ02= −0.02,= 0.943; 年龄γ03= 0.18,= 0.201; B组:社会阶层γ01= 0.15,= 0.094; 性别γ02= 0.35,= 0.112; 年龄γ03= −0.09,= 0.325); (3)两组被试中, 个体社会阶层、年龄和性别的调节效应均不显著(A组:社会阶层γ11= −0.02,= 0.349; 性别γ12= −0.07,= 0.087, 年龄γ13= −0.02,= 0.310; B组:社会阶层γ11= −0.01,= 0.961; 性别γ12= −0.02,= 0.569; 年龄γ13= −0.01.= 0.360)。综上, 正念干预在短期内具有一定的效果, 且不受人口学变量等控制变量的影响。

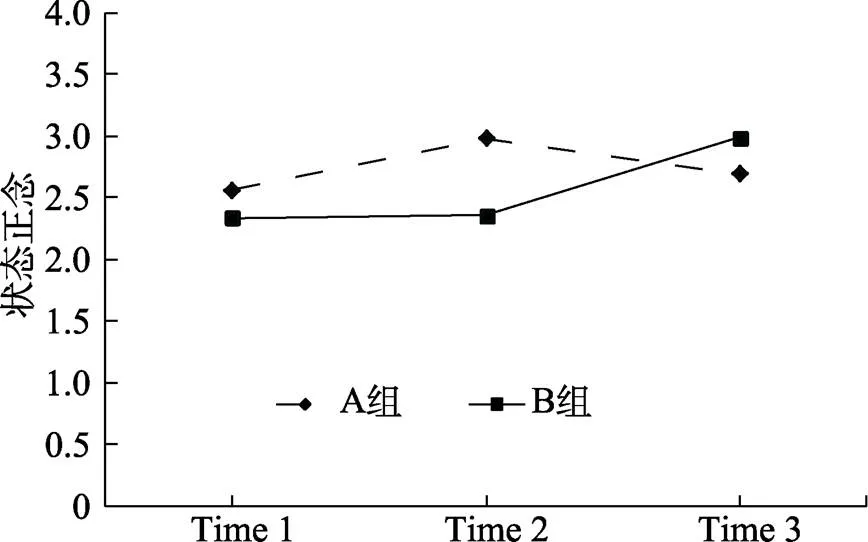

单因素方差分析 采用SPSS 26.0对A、B两组所有正念观测值(= 240)进行单因素方差分析, 表明时间对正念变化的主效应显著((1, 237) = 9.90,< 0.001, η2p= 0.077)。在此基础上, 分别对A、B两组在Time 2前以及Time 3前的正念干预效果进行检验:一是在Time 1~2的干预检测, 将正念前测作为协变量进行协方差分析, 以比较正念在Time 2在A组(实验组)、B组(控制组)的差异显著性。结果表明, 在控制前测后, 实验操纵的主效应显著((1, 77) = 29.70,< 0.001, η2p= 0.28), 即接受正念训练的A组在Time 2的正念分数显著高于未接受正念训练的B组, 如图5。二是在Time 2~3的干预检测, 同上述操作, 结果表明Time 2~3的实验操纵主效应不显著((1, 77) = 2.29,= 0.135, η2p= 0.033), 可能因为A 组在Time 2 的正念启动仍然存在一定的长期作用。

进一步比较A组在Time 3 与Time 2的数据。结果发现A组被试在Time 3 的正念(去自我中心)((78)= 2.39,= 0.019)有所下降(见表6), 说明短期的正念训练只能暂时启动正念状态, 不具备长期效应。除此以外, 研究仍然比较了B组在Time 2和Time 3的正念状态差异检验, B组在接受正念训练后, 其正念水平有显著提升((78)= −6.28,<0.001), 再次提示了正念训练可有效在短时间内启动正念状态(见表6)。

表5 HLM分析结果汇总

注:参数均为非标准化系数。*< 0.05; ***< 0.001; 采用双尾检验。

图5 正念Time 1~3变化趋势

表6 正念的长期效应检验

注:**< 0.01; ***< 0.001; 采用双尾检验。

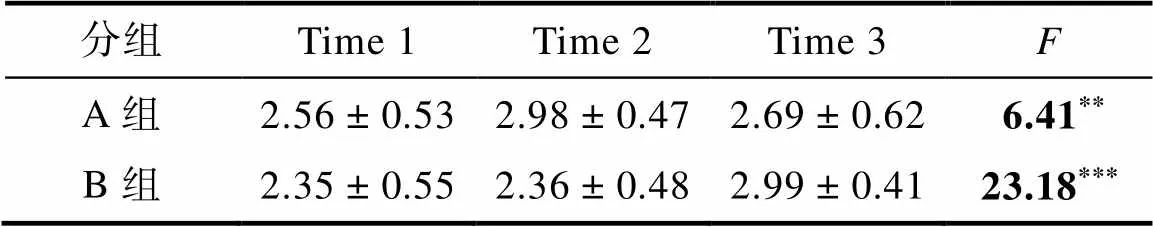

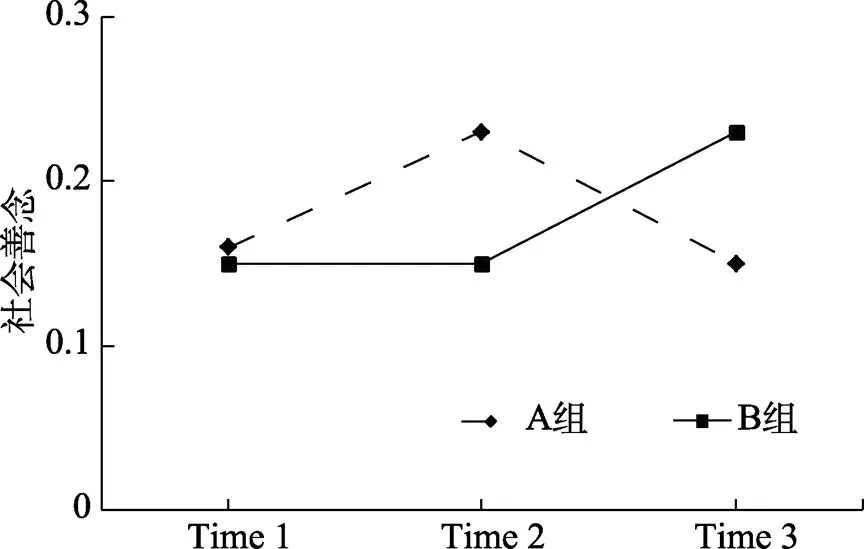

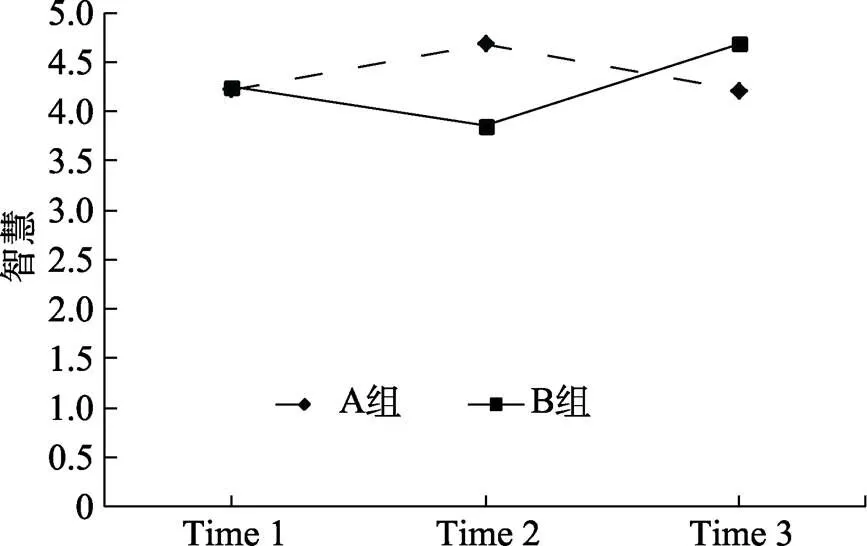

3.3.4 正念影响社会善念、智慧思维的变化趋势

采用SPSS 26.0对社会善念、智慧思维所有观测值(= 240)进行单因素方差分析, 结果如表7, 时间对社会善念、智慧思维均无显著的主效应, 但时间对A组、B组的社会善念(F(1, 117) = 3.26,p= 0.042, η2p= 0.05;F(1, 117) = 4.13,p= 0.018, η2p= 0.07)、智慧思维(F(1, 117) = 5.59,p= 0.005, η2p= 0.09;F(1, 117) = 15.81,p< 0.001, η2p= 0.02)均主效应显著。事后比较分析发现, 相比较基线Time 1, A组的社会善念在Time 2(进行正念启动后)阶段有显著提高((78)= −2.10,0.039), 智慧思维也有显著改善((78) = −3.32,= 0.001)。然而, A组在Time 3的社会善念((78) = 2.29,= 0.025)、智慧思维趋于下降((78)= 2.68,= 0.009) 。说明启动正念状态, 仅具有短期效应, 如图6~7。

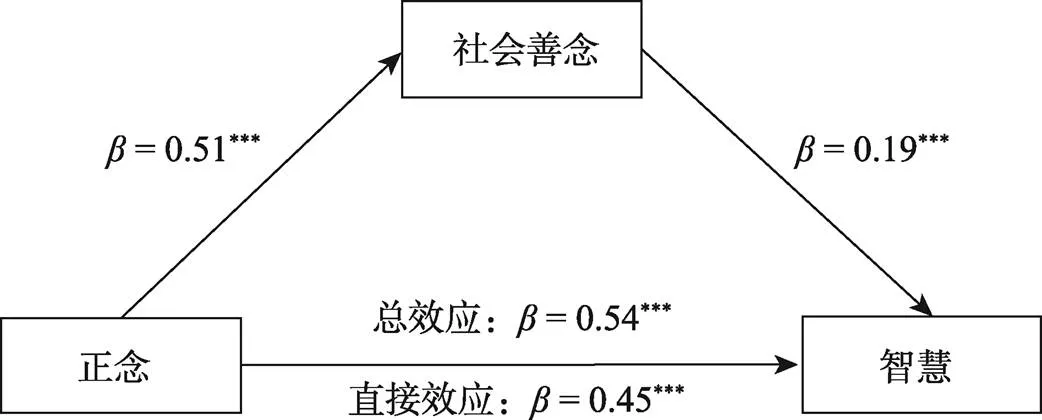

3.3.5 社会善念的中介作用

根据中介效应检验程序(Hayes, 2018), 对所有观测值(= 240)进行基于正念干预(实验处理)的中介效应分析。基于重复变换实验设计与差异检验结果, 将Time 1的A组、B组以及Time 2的B组、Time 3的A组作为未经过实验处理组, 其余为正念干预组。以此, 将正念干预(0 = 未干预,= 120; 1 = 干预,= 120)为自变量, 状态社会善念为中介变量, 状态智慧为因变量。结果发现, 在控制性别、年龄、社会阶层等人口学变量后, 状态正念对状态智慧的预测效应显著(β= 0.45,< 0.001), 结果支持假设1; 状态正念对状态社会善念也具有显著的正向预测作用(β= 0.51,< 0.001), 以及状态性社会善念对智慧也存在显著预测作用(β= 0.19,< 0.001), 结果支持假设2。进一步采用偏差校正非参数百分比Bootstrap检验, 重复取样5000次, 计算95%的置信区间, 在状态层面发现社会善念在正念影响智慧间的中介作用, 其路径系数如图8。整个回归方程显著,2= 0.13,(4, 235) = 8.40,< 0.001。用Bootstrap抽样的方法对中介效应进行检验, 结果表明, 以社会善念为中介变量的路径间接效应为0.10 (95% CI = [0.03, 0.18]), 在状态层面, 社会善念在正念对智慧的正向效应中的中介作用依然成立, 结果支持假设3。

表7 社会善念、智慧思维在Time 1~ 3的变化趋势

注:*< 0.05, **< 0.01, ***< 0.001

图6 社会善念Time 1~3变化趋势

图7 智慧Time 1~3变化趋势

图8 社会善念影响智慧的中介路径(状态层面) (研究2)

注:***< 0.001

4 研究3:观点采择和社会善念在正念和智慧之间的链式中介作用

4.1 研究目的

研究2利用正念干预手段启动正念状态, 可短期内影响社会善念与智慧的改善, 为自变量(正念)与中介变量(社会善念)、因变量(智慧)的关系提供了因果论证。研究3参考葛枭语和侯玉波(2021)的研究方法, 进一步对中介变量(社会善念)进行操纵, 为社会善念对智慧的影响提供更有力的因果证据, 同时验证其中介效应的稳健性。若研究1所验证假设3成立, 即若社会善念为中介变量, 当控制社会善念为较高水平时, 个体的智慧水平将显著增强, 且显著高于社会善念操纵为较低水平时的智慧水平。除此之外, 鉴于研究2发现正念的去自我中心维度, 智慧的多方思考与仁爱维度均与视角转换有概念重合(Grossmann & Kross, 2014; Huynh et al., 2017; 王伊萌等, 2022), 研究3将纳入观点采择这一变量, 更加深入探索正念影响智慧的潜在机制。

4.2 方法

4.2.1 被试

通过问卷星(http://www.wjx.cn)进行问卷发放, 同样收回年龄在18~27岁的被试, 共招募460名, 剔除未通过检测(如“蛋糕是一种食物吗?”)以及答题时间在正负3个标准差以外的样本后, 剩余有效样本412名(age= 20.14岁,age= 1.48岁), 男生占比24.8%, 女生占比75.2%。被试通过一道隐性任务选择题:“你的出生月份范围在A.1~6月份/B.7~ 12月份”进行分配, 低社会善念组共分配190人; 高社会善念组共分配222人。根据G*Power的计算, 该样本量在α= 0.05, 且统计功效1−β = 0.95的情况下能够查明的效应量达0.21。

4.2.2 研究工具和程序

该研究在问卷星完成, 被试首先填写人口学变量信息; 其次, 利用五因素正念量表(FFMQ)对被试的特质正念进行施测(同研究1, 量表与各分量表的Cronbach’ α值分别为0.70、0.79、0.69、0.89、0.82、0.65)。

之后, 采用人际反应指数(Interpersonal reactivity index, IRI) 的观点采择分量表测量被试的观点采择(戎幸等, 2010), 共7个题项(例如“在做决定前, 我会试着去理解意见分歧的每一方”, α= 0.87), 要求被试进行5点Likert评分, 从“1”~“5”代表被试在各种情况下的想法和感受进行“非常不符合”~“非常符合”的评定。

随后, 将被试随机分配至高、低社会善念组。在高社会善念情境中, 请被试仔细阅读以下指导语“接下来为一项双人决策任务, 每轮将为您和另一位玩家呈现四样或三样物品, 其中有些包括‘唯一选项’与‘非唯一选项’, 如三顶蓝帽子和一顶黄帽子, 另一些为平均分配选项, 如‘两顶蓝帽子与两顶黄帽子’, 在本次决策任务中, 您被设定为第一决策者, 另一玩家将从您选择剩下的物品中选择, 请您在选择时尽可能考虑到对方的选择权, 若您实在喜欢唯一项也由您来决定”; 在低社会善念情境中, 同样告知被试将与一名玩家进行先后选择, 要求其按照自己的喜好进行选择。被试在阅读情境材料后, 完成社会善念任务, 并填写特质社会善念量表(同研究1, 总量表与各分量表的Cronbach’ α值分别为0.96、0.89、0.93)。

最后, 请被试填写整合智慧量表(同研究1, 量表与各分量表的Cronbach’ α值分别为0.96、0.92、0.91)。

实验结束时告知被试试验后将给予10元红包作为奖励, 其中一部分可用于慈善捐赠, 请被试输入愿意拿出奖励中的多少钱进行慈善捐赠(0~10元不等), 剩余作为奖励发放。

4.3 数据分析结果

4.3.1 描述性统计与相关分析

各变量的均值、标准差以及相关关系如表8。正念、观点采择、社会善念与智慧两两呈显著正相关关系(= 0.36~0.84,< 0.05)。通过量表各维度的相关分析发现, 除正念的不判断维度与智慧负相关(= −0.13,= 0.008), 与其余三个变量及其各维度无关, 其余维度皆与各变量及其子维度存在显著正相关关系(= 0.11~0.80,< 0.01)。

4.3.2 社会善念的操纵检验

社会善念的操纵有效, 高社会善念组的量表得分(= 4.29,= 0.43) 显著高于低社会善念(= 3.25,= 0.39),(410) = 25.20,< 0.001, Cohen’s= 2.49。且高社会善念组(= 4.86=1.72) 比低社会善念组(= 4.14,= 1.16) 愿意捐赠更多的金钱用于慈善,(410) = −4.95,< 0.001, Cohen’s= 0.24。

表8 各变量描述性统计和相关分析结果

注:*表示< 0.05、**表示< 0.01; ***表示< 0.001; 采用双尾检验。

高社会善念组的智慧水平(= 4.71,= 0.51)显著高于低社会善念组(= 3.91,= 0.52),(410) = 15.70,< 0.001, Cohen’s= 1.55。社会善念被操纵至较高水平后, 智慧水平显著增强, 这一结果再次支持了假设2。

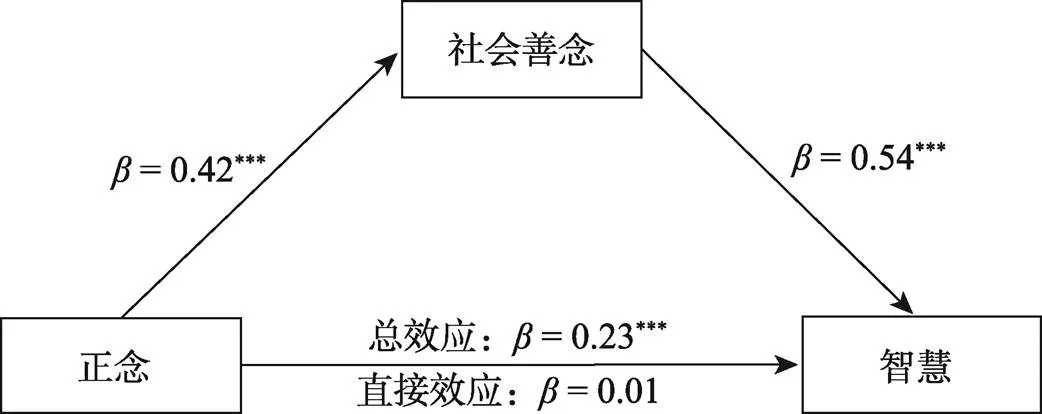

4.3.3 中介效应检验:以调节方式验证中介

社会善念的中介作用 首先采用Bootstrapping方法(样本量 5000, 95%置信区间; Model 4; Hayes, 2018) 验证简单中介作用, 以正念为自变量, 社会善念为中介变量, 智慧为因变量。整个回归方程显著,2= 0.16,(4, 401) = 18.83,< 0.001。结果如图9, 正念对社会善念有显著的正向影响, β = 0.42,(410) = 9.42,< 0.001; 社会善念对智慧存在显著的正向影响, β = 0.54,(410) = 27.64,< 0.001。同时, 正念对智慧无直接影响, β = 0.01,(410) = 0.38,= 0.70。然而“正念→社会善念→智慧”存在显著的间接效应, 其效应量为0.23, 其所在置信区间95% CI = 0.18 ~ 0.28, 不包括零, 验证假设3。

图9 社会善念影响智慧的中介路径(研究3)

参考王艳和蒋晶(2022)的数据分析方法, 进一步以调节方式验证社会善念的中介作用。以智慧为因变量, 采用Bootstrapping方法(样本量 5000, 95%置信区间; Model 1; Hayes, 2018), 验证被调节的中介效应。整个回归方程显著,2= 0.71,(6, 399) = 163.41,< 0.001。在低社会善念组, 正念对智慧无预测作用, β = 0.04, 95% CI = [−0.37, 0.45],(402) = 0.20,= 0.084。而在高社会善念组, 正念对智慧正向预测作用显著, β = 0.54, 95% CI = [0.32, 0.76],(402) = 4.83,< 0.001。以上结果说明操控社会善念对正念影响智慧有着显著的调节作用, 间接验证了社会善念的中介作用, 再次验证假设3。

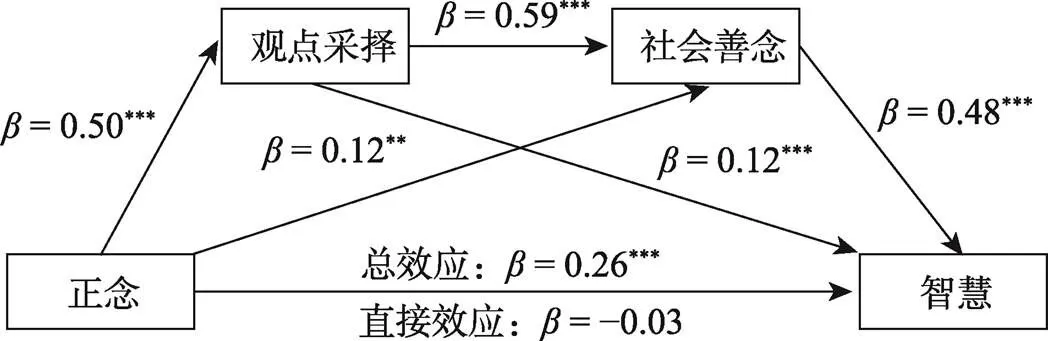

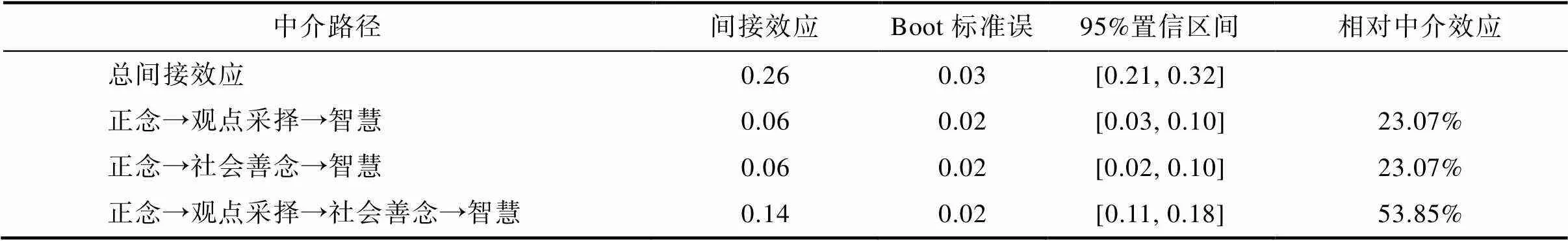

观点采择和社会善念的链式中介作用 首先采用Bootstrapping方法(样本量 5000, 95%置信区间; Model 6; Hayes, 2018)验证链式中介作用, 以正念为自变量、观点采择和社会善念为中介变量, 智慧为因变量。整个回归方程显著,2= 0.16,(4, 401) =18.83,< 0.001。结果如图8, 正念对观点采择有显著的正向影响, β = 0.50,(410) = 11.68,< 0.001; 观点采择对社会善念有显著的正向影响, β = 0.59,(410) = 13.89,< 0.001; 社会善念对智慧存在显著的正向影响, β = 0.48,(410) = 20.51,< 0.001。同时, 正念对智慧无直接影响, β = −0.03,(410) = −1.28,= 0.20。此外, 所有的中介效应检验结果如图10和表9所示, 具体而言, 观点采择和社会善念的链式中介效应由以下三条路径产生的间接效应组成:(1)由正念→观点采择→智慧路径产生的间接效应(0.06); (2)正念→社会善念→智慧产生的间接效应(0.06); (3)正念→观点采择→社会善念→智慧的间接效应(0.14)。三个间接效应在总效应中的占比分别为23.07%、23.07%、53.85%, 结果验证假设4。

再次利用调节方式验证观点采择和社会善念的链式中介作用。控制被试的性别、年龄, 以正念为自变量, 社会善念为中介变量, 观点采择为调节变量, 智慧为因变量, 分别纳入模型8和模型15进行有调节的中介分析(Hayes, 2018)。在模型8中, 观点采择与正念交互项显著影响社会善念, β = 0.08, 95% CI = [0.01, 0.14],(402) = 2.28,= 0.023; 正念与社会善念的交互项对智慧的影响不显著, β= 0.001, 95% CI = [−0.03, 0.03],(402) = 0.08,= 0.96。观点采择在模型中的调节效应显著, β= 0.04, 95% CI = [0.01, 0.07], 证明观点采择在正念通过社会善念影响智慧的前半段路径有显著的调节作用, 且仅在高水平的观点采择显著增强社会善念的中介效应, β= 0.10, 95% CI = [0.05, 0.14],(402) = 4.46,< 0.001。因此, 对观点采择的调节作用得到验证, 再次佐证“正念→观点采择→社会善念→智慧”的链式中介成立。在模型15中, 正念与观点采择的交互项对智慧的影响不显著, β = 0.02, 95% CI = [−0.01, 0.05],(402) = 1.13,= 0.26, 观点采择与社会善念交互项对智慧的影响显著, β= −0.04, 95% CI = [−0.07, −0.01],(402) = −2.46,= 0.014。观点采择在模型中的调节效应指标为, β= −0.02, 95% CI = [−0.03, 0.00], 证明观点采择在正念通过社会善念影响智慧的后半段路径无显著调节的调节作用。

图10 观点采择与社会善念影响智慧的链式中介路径

注:**< 0.01; ***< 0.001

表9 观点采择与社会善念在正念影响智慧中的链式中介作用(研究3)

5 总讨论

以“Z世代”为研究对象, 检验具备特质正念或参与正念训练的个体是否更善于从他人视角考虑问题, 倾向于在人际互动中表现出善意关注, 从而作出考量他人的智慧决策。为检验这一路径, 通过3个研究, 利用横断测量、正念干预以及社会善念的操纵多种方式进行实验, 揭示利用正念手段可有效干预“Z世代”群体的智慧培养与发展, 同时验证在人际互动中, 对他人观点的采择有利于和谐的人际管理, 可助个体做出平衡多方利益的决策, 直至实现智慧的共善目标。

5.1 正念与智慧

研究扩充了正念与智慧的现有理论观点。近年来, 正念领域的理论研究多关注于正念的多维结构, 认为正念是一个复杂概念, 涉及一系列的心理过程(Desbordes et al., 2015), 该理论建构的出发点是研究正念干预能产生广泛积极结果的原因。基于此正念的众多模型得以改进, 以解释正念如何促成或转化积极结果, 其正念干预促成智慧转化便是之一。这一过程包括三种机制:一是自我意识的改变, 包括识别自动化习惯与反应模式, 以及增强对当下身心直接体验的意识; 二是自我调节的改变, 包括改善情绪调节能力, 增强自我同情、认知灵活性, 同时减少冗思和负面情绪, 增加非依恋性和接纳性; 三是加强自我超越性, 这意味着不断增强的去自我中心化, 更强烈的自我、他人互依程度, 以及更高的同情心。通过正念的这三种机制, 智慧逐渐从对经验觉察、接纳、反思中, 超越智力或知识, 洞察现象本质而获得发展(Verhaeghen, 2019)。

基于此, 研究一采用五因素正念量表(FFMQ), 从特质层面验证特质正念与智慧的正相关关系。其中, 对当下直接经验的描述、观察、有觉知地行动、非批判成份有利于拓宽视角, 助个体看到现实本质, 从而更大限度提高个体的智慧推理或智慧行为能力。此外, 智慧也需要付诸实际行动, 从微观层面需要运用智慧以解决生活冲突困境, 从宏观层面需要平衡各方利益应对世界上不断增加的不确定性与冲突, 此为智慧最基本的社会功能(Grossmann et al., 2020)。总之, 研究一从特质层面再次验证现代意义的正念作为一种复杂的多维构念, 可预测智慧, 为正念干预智慧路径提供初步验证。

正念既有类特质特征, 也有类状态特征(Desbordes et al., 2015), 智慧也存在特质与状态之争(张昊天等, 2021)。研究一在特质层面验证了正念对智慧的正向影响, 研究二沿此思路继续在状态层面验证该效应。在进行正念或冥想练习以培养或发展特质正念的过程中, 练习者会不断反复体验正念状态, 而目前研究中正念训练的时间长短不一, 也并不清楚进行多长时间的正念训练能培养个体的特质正念, 因培养个体的特质正念需要在理想状态下进行长时期的追踪测量, 实施较困难。因此, 在同样诱发个体正念状态的条件下, 结合时效性, 研究二采用持续5天的短期正念干预手段, 短暂启动被试的状态正念, 从状态层面探究正念与智慧的关联。为了检验5天正念干预的时间效应, 研究采用重复变换实验设计(switching replications experimental design) 进行三个时间点的测量, 结果发现短期正念干预可短暂启动正念状态, 此操纵有效, 同时正念干预也确可在状态层面进一步提升个体的智慧思维, 但其效果无法持续较长时间, 若要为智慧发展带来长久效应, 个体还需坚持进行正念或冥想练习。当面对生活困境问题时, 处于正念状态下的个体能够去自我中心, 从更宽阔的视角思考问题, 理智冷静地平衡多方利益, 做出更为明智地决策(王伊萌等, 2022)。

5.2 社会善念的作用机制

研究利用五因素正念量表(FFMQ)所测得的正念与社会善念存在显著的正相关关系。具体表现为正念总分及其观察、描述、有觉知地行动与社会善念总分及其外倾特质、宜人特质基本两两正相关, 暗含社会善念结构的复杂性。同时, 社会善念也指一种“社会心态” (Social Mind), 即在当下的时刻, 以很少或不需要自己付出代价的方式, 识别并满足他人的需求和愿望(van Doesum et al., 2013)。而正念的多维结构, 包括观察与描述, 要求个体有意识的觉察当下的直接体验或内心活动, 并进行客观描述, 对当前经验保持好奇心与开放性(Baer et al., 2006), 此阶段正与社会善念的第一阶段“识别他人需求”相呼应(van Doesum et al., 2013); 社会善念也需表现出亲社会行为, 正念的“有觉知地行动”正促使个体将善意的“社会心态”践行于生活。

此外, 研究初次探索并发现社会善念在正念对智慧效应中的中介作用, 为正念干预智慧提供一条新的间接路径。以往研究沿用道德基础(Moral Foundation)框架, 发现正念的多维结构和道德敏感性(ethical sensitivities)之间存在明显的关联, 此种关联可能通过智慧来调节的(Verhaeghen, 2019)。此外, 正念正是在道德与哲学的背景下实践的, 其目的便是减少并消除隐藏智慧的阻碍(Karunamuni & Weerasekera, 2019), 因此正念通过追求道德提升智慧, 也是智慧发展的有效路径。研究一从特质层面进行横断自评问卷调查, 结果发现特质社会善念确实能够积极影响“Z世代”的智慧发展, 同时也能增强正念影响智慧的正向效应。具体言之, 具备正念特质的“Z世代”若具备社会善念这一良好品质, 更有可能拥有较高水平的智慧人格。究其原因, 智慧者不仅具有聪明才智, 还能利用自己的思想和行动使自己和其他人(朋友、家人、同事)受益(Sternberg & Glück, 2021)。同时, 智慧者也往往比普通个体更关心伦理价值观, 对自己或内群体成员怀仁爱之心, 对整个人类和自然普遍心存的关心(Sternberg & Glück, 2021), 正体现社会善念作为发展智慧人格的潜在机制作用。

虚拟化的社会生活加剧了“Z世代”对人际关系的逃避(Kaplan, 2020), 社会善念作为在人际互动中对他人表达善意的良好品质(田一等, 2021), 对“Z世代”在现实生活中进行人际管理极其重要。基于此, 研究二从现实角度, 进一步利用正念干预在状态层再次证明社会善念的中介作用。首先, 当启动状态正念时, 被试的状态社会善念与状态智慧皆有所提高。与以往研究一致, 在正念实践中, 个体可逐渐培养出一些心理特质, 如洞察力、仁爱、慈悲和自觉性等(Bhikkhu, 2007)。且以往正念的fMRI研究也发现, 处于高水平正念状态的被试前额叶皮质区域激活较强, 而右侧杏仁核反应较弱, 但低水平被试则未有此现象。杏仁核通常与厌恶情绪有关, 也参与道德判断过程(Creswell et al., 2007)。同时, 正念也可通过增强个体的道德动机与行为表现倾向, 培养利他主义, 消除自我中心视角(Shapiro, 2009; Walsh, 2015), 此时个体能够对自己意识内容进行更清晰、客观地把握, 超越自我主体性, 关注他人需求与兴趣, 以更广阔的格局看待事物本身。

正念、社会善念、智慧三者既有类状态特征, 又有类特质的特征。当前国内鲜少探讨三者间的关联, 更未从状态与特质两个层面进行有针对性且全面地探索。由此, 研究从两个层面剖析正念对智慧的影响, 以及社会善念作为潜在机制的作用, 既拓展正念与智慧的理论基础, 也从中探索出通过正念培养与发展“Z世代”智慧人格的直接、间接路径。

5.3 观点采择和社会善念的链式作用机制

该研究另一个理论贡献在于丰富了“所罗门悖论”与“当局者迷, 旁观者清”的中国传统智慧观。在研究中表现为观点采择作为社会善念的前因变量, 与社会善念共同增强了正念影响智慧的正向效应。简要地说, 观点采择与社会善念在正念对智慧效应中起链式中介作用。由此, 提升智慧的核心机制或为利用“自我抽离视角”或“旁观者视角”把握事件全局的能力, 即观点采择能力(Walsh, 2015)。

对道德的追求能有效缓解“所罗门悖论”的负面影响, 降低自我−他人智慧的不对称性, 即使面对自我的冲突, 也能促使个体产生类似于旁观者视角的明智决策(Huynh et al., 2017)。因智慧与美德有千丝万缕的联系, 善良动机正是智慧的核心组成部分(Baltes & Staudinger, 2000), 在以往有限的道德与智慧相关研究中发现, 表现出更高水平的善良动机个体最有可能具备最小化的自我关注(Huta & Ryan, 2010), 能够在经历艰难的生活困境后表现出更大的成长与洞察力。正由于个体在追求美德的过程中逐渐减少对自我的关注, 增加对他人经验和视角的感知, 才能助其实现维持人际和谐的最高目标。当个体进行观点采择时, 可有意识地从他人所处情境出发, 站在他人视角思考问题(Galinsky et al., 2008), 以此培养个体在人际互动中对他人善意关注的社会善念水平, 在实现人际和谐的同时, 也有助于个体考量多方观点与利益, 做出平衡多方利益的决策, 这也是运用智慧实现共善的最终目标(Sternberg & Glück, 2021), 达到培育与发展其智慧的效果。

综上, 正是基于正念的去自我中心机制, 以及正念训练增强个体旁观者省察的能力, 塑造了正念对观点采择、社会善念及其智慧的干预路径。同时, 由于表达社会善念的起点是识别他人想法(van Doesum et al., 2013), 为正念通过影响观点采择进而促使个体进行善意选择, 从而提升其智慧决策能力提供新视角, 即“正念—观点采择—社会善念—智慧”的链式中介模型成立。

6 局限与展望

当前, “Z世代”已经成为一个值得关注、具有普遍意义的跨领域文化现象。作为当今时代的主力军, “Z世代”也覆盖当前各级各类学校教育的主体。基于此, 本研究主要关注如何对“Z世代”科学开展智慧教育, 并利用多种实验方法探索正念在其中发挥的积极作用。同时, 在该世代人群开展短期干预, 验证正念培育智慧的稳健性。研究取得了预期成果, 也存在一定局限。首先, 虽然运用操纵、情景模拟等检验了变量间的因果关联, 但未进行长期的纵向追踪研究检验结果, 只验证了正念在短期内(5天) 效应, 未来研究应更加关注长期的正念干预, 对同一被试进行长期的追踪研究, 探究能否通过培育青年期个体的特质正念, 从而培养其智慧人格; 其次, 受新冠疫情影响, 该研究采用线上问卷以及线上行为编程实验进行研究, 缺乏实验室检验以及田野研究, 需要进一步检验其生态效度; 第三, 研究从特质与状态层面对正念、社会善念以及智慧三者的关系进行了探讨, 未从两个层面进一步分析观点采择在其中的作用, 因本研究属于首次探索研究, 研究3仅在特质层面检验了观点采择与社会善念在正念影响智慧间的链式中介, 未完全区分状态与特质正念, 后续研究将进一步完善; 第四, 社会善念与智慧皆属于多维的复杂概念, 影响因素众多, 除了观点采择外, 移情关怀、共情等也是潜在因素, 更是未来的研究议题, 后续研究需要综合考虑多种因素, 完善其理论模型与实践路径; 最后, 正念来源于佛教, 基于互依自我文化背景进行练习, 或可增加互依自我个体的亲社会倾向, 但可能会降低独立自我个体的亲社会倾向(Poulin et al., 2021), 而“Z世代”被认为是独立、个性的一代, 受西方文化影响较深, 更崇尚个体主义(蔡华俭等, 2020), 因此, 未来研究也需要细致考虑“Z世代”的自我类型, 以及不同自我类型在正念推动智慧发展中的文化效应。

7 结论

研究基于特质与状态两个层面考察智慧的正念干预路径, 检验社会善念在其中的作用机制, 同时解决在研究中发现的新问题, 即观点采择是否作为社会善念的前因变量与其共同起作用, 由此得出以下结论:

(1)无论在特质层或状态层, 正念皆能稳定地正向预测智慧。

(2)包括观察、描述、有意识地行动、不判断、不反应的多维特质正念与社会善念存在显著的相关关系, 且正向预测社会善念。

(3)社会善念在正念影响智慧间发挥着稳定的中介作用, 高社会善念者更能增强正念对智慧的正向影响。

(4)研究中对观点采择这一变量的关注确有必要, 该变量和社会善念共同增强正念对智慧的正向效应, 构成“正念—观点采择—社会善念—智慧”的链式中介模型。

致谢:正念启动音频来源于中国心理学会正念心理学专业委员会抗疫公益指导音频, 感谢专委会的组织征集与专家评定; 感谢北京师范大学心理学部徐慰副教授给予正念相关方面的悉心指导。

Al-Refae, M., Al-Refae, A., Munroe, M., Sardella, N. A., & Ferrari, M. (2021). A self-compassion and mindfulness- based cognitive mobile intervention (serene) for depression, anxiety, and stress: Promoting adaptive emotional regulation and wisdom.,, 1−18.

Ardelt, M. (2003). Empirical assessment of a three-dimensional wisdom scale.,(3), 275−324.

Ardelt, M. (2008). Being wise at any age. In S. J. Lopez (Ed.),(pp. 81−108). Westport, CT: Praeger.

Baer, R. A., Smith, G. T., Hopkins, J., Krietemeyer, J., & Toney, L. (2006). Using self-Report assessment Methods to explore facets of mindfulness.,(1), 27−45.

Baltes, P. B., & Staudinger, U. M. (2000). Wisdom. A metaheuristic (pragmatic) to orchestrate mind and virtue toward excellence.,(1), 122−136.

Beaumont, S. L. (2011). Identity styles and wisdom during emerging adulthood: Relationships with mindfulness and savoring.,(2), 155−180.

Bhikkhu, T. (2007).. Retrieved Jan 28, 2014, from http://www.dhammatalks.org/Archive/Writings/ CrossIndexed/Uncollected/MiscEssays/Mindfulness%20Defined.pdf

Bishop, S. R., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, L., Anderson, N. C., Carmody, J., ... Devins, G. (2004). Mindfulness: A proposed operational definition.,(3), 230−241.

Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2004). Perils and promise in defining and measuring mindfulness: Observations from experience.,(3), 242−248.

Cai, H. J., Huang, Z. H., Lin, L., Zhang, M. Y., Wang, X. O., & Zhu, H. J., ... Jing, Y. M. (2020). The psychological change of the Chinese people over the past half century: A literature review.,(10), 1599−1618.

[蔡华俭, 黄梓航, 林莉, 张明杨, 王潇欧, 朱慧珺 ... 敬一鸣. (2020). 半个多世纪来中国人的心理与行为变化——心理学视野下的研究.,(10), 1599− 1618.]

Creswell, J. D., Way, B. M., Eisenberger, N. I., & Lieberman, M. D. (2007). Neural correlates of dispositional mindfulness during affect labeling.,(6), 560−565.

Deng, Y. Q., Liu, X. H., Rodriguez, M. A., & Xia, C. Y. (2011). The Five Facet Mindfulness Questionnaire: Psychometric Properties of the Chinese Version.,(2), 123−128.

Desbordes, G., Gard, T., Hoge, E. A., Hölzel, B. K., Kerr, C., Lazar, S. W., ... Vago, D. R. (2015). Moving beyond mindfulness: Defining equanimity as an outcome measure in meditation and contemplative research.,(2), 356−372.

Dou, K., Liu, Y. Z., Wang, Y. J., & Nie, Y. G. (2018). Willingness to cooperate: Emotion enhancement mechanism of perceived social mindfulness on cooperative behaviour.(1), 101−114.

[窦凯, 刘耀中, 王玉洁, 聂衍刚. (2018). “乐”于合作: 感知社会善念诱导合作行为的情绪机制.,(1), 101−114.]

Fu, X. R., & Wang, F. Y. (2021). Reliability and validity of an integrative wisdom scale in Chinese culture., (1), 50−57.

[傅绪荣, 汪凤炎. (2020). 整合智慧量表的编制及信效度检验., (1), 50−57.]

Fu, X. R., Wang, F. Y., & Wei., X. D. (2021). Wise problem- solving: Conceptualization and measurement.(4), 305−314.

[傅绪荣, 汪凤炎, 魏新东. (2021). 智慧问题解决能力的结构与测量.,(4), 305−314.]

Galinsky, A. D., Maddux, W., Gilin, D., & White, J. B. (2008). Why it pays to get inside the head of your opponent: The differential effects of perspective taking and empathy in negotiations.,(4), 378−384.

Ge, X. Y., & Hou, Y. B. (2021). Confucian ideal personality traits (Junzi personality) and mental health: The serial mediating roles of self-control and authenticity.(4), 374−386.

[葛枭语, 侯玉波. (2021). 君子不忧不惧: 君子人格与心理健康——自我控制与真实性的链式中介.(4), 374−386.]

Glück, J., & Bluck, S. (2014). The MORE life experience model: A theory of the development of personal wisdom. In M. Ferrari & N. Weststrate (Eds.),(pp. 75−98). New York: Springer.

Greene, J. (2013).. New York, NY: Penguin.

Grossmann, I., Dorfman, A., & Oakes, H. (2020). Wisdom is a social-ecological rather than person-centric phenomenon.,, 66−71.

Grossmann, I., & Kross, E. (2014). Exploring “Solomon’s paradox”: Self-distancing eliminates the self-other asymmetry in wise reasoning about close relationships in younger and older adults.,(8), 1571−1580.

Hafenbrack, A. C., Cameron, L. D., Spreitzer, G. M., Zhang, C., Noval, L. J., & Shaffakat, S. (2020). Helping people by being in the present: Mindfulness increases prosocial behavior.,, 21−38.

Hayes, A. F. (2018).(2nd ed.). Guilford Press.

Huta, V., & Ryan, R. M. (2010). Pursuing pleasure or virtue: The differential and overlapping well-being benefits of hedonic and eudaimonic motives.,(6), 735−762.

Huynh, A. C., Oakes, H., Shay, G. R., & McGregor, I. (2017). The wisdom in virtue: Pursuit of virtue predicts wise reasoning about personal conflicts.,(12), 1848−1856.

Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-based interventions in context: Past, present, and future.,(2), 144−156.

Kaplan, E. B. (2020). The millennial/gen z leftists are emerging: Are sociologists ready for them?.,(3), 408−427.

Karunamuni, N., & Weerasekera, R. (2019). Theoretical foundations to guide mindfulness meditation: A path to wisdom., 627−646.

Kiburz, K. M., Allen, T. D., & French, K. A. (2017). Work-family conflict and mindfulness: Investigating the effectiveness of a brief training intervention.,(7), 1016−1037.

Kramer, D. A. (2000). Wisdom as a classical source of human strength: Conceptualization and empirical inquiry.,(1), 83−101.

Liu, C. C., Chen, B., Liu, L. X., Yuan, X. X., & Wang, Z. J. (2013). Does standers-by always see more than gamesters?A review on the self-other decision making differences.,(5), 879−885.

[刘翠翠, 陈彬, 刘磊鑫, 原献学, 汪祚军. (2013). 当局者迷, 旁观者清? 自我-他人决策的理性差异及其机制.,(5), 879−885.]

Lutz, J., Scheerer, H., Jäncke, L., Herwig, U., & Brühl, A. (2016). Neural correlates of mindful self-awareness in mindfulness meditators and meditation-naive subjects revisited.,, 21−30.

Ma, X. H., & Lei, L. (2011). Adolescents’ internet morality and pro-social behaviors online.,(2), 423−428.

[马晓辉, 雷雳. (2011). 青少年网络道德与其网络亲社会行为的关系.,(2), 423−428.]

(2014, Jun 17), available at: https://www. slideshare.net/sparksandhoney/generation-z-final-june-17

Monteiro, L. M. (2017). The moral arc of mindfulness: Cultivating concentration, wisdom, and compassion. In: Monteiro, L., Compson, J., & Musten, F. (Eds.),. Springer, Cham.

Ñanamoli, B., & Bodhi, B. (1994). The discourse on right view: The sammaditthi sutta and its commentary.. Retrieved from http://www.accesstoinsight.org/ lib/authors/nanamoli/wheel377.html

Ortner, C. N. M., Kilner, S. J., & Zelazo, P. D. (2007). Mindfulness meditation and reduced emotional interference on a cognitive task.,(4), 271−283.

Poulin, M., Ministero, L., Gabriel, S., Morrison, C., & Naidu, E. (2021). Minding your own business? mindfulness decreases prosocial behavior for people with independent self-construals.,(11), 1699−1708.

Rakoczy, H., Wandt, R., Thomas, S., Nowak, J., & Kunzmann, U. (2017). Theory of mind and wisdom: The development of different forms of perspective-taking in late adulthood.,(1), 6−24.

Raudenbush, S., Bryk, A., Cheong, Y. F., & Congdon, G. R. (2004).. Scientific Software International, Inc.

Rong, X., Sun, B. H., Huang, X. Z., Cai, M. Y., & Li, W. J. (2010). Reliabilities and validities of Chinese version of interpersonal reactivity index.(2), 158−160.

[戎幸, 孙炳海, 黄小忠, 蔡旻颖, 李伟健. (2010). 人际反应指数量表的信度和效度研究.志,(2), 158−160.]

Tang, Y.-Y., Ma, Y. H., Wang, J. H., Fan, Y. X., Feng, S. G., Lu, Q. L., ... Posner, M. I. (2007). Short-term meditation training improves attention and self-regulation.(43), 17152−17156.

Tian, Y., Wang, L., Xu, Y., & Jiao, L. Y. (2021). Psychological structure of social mindfulness in Chinese culture.,(9), 1003−1017.

[田一, 王莉, 许燕, 焦丽颖. (2021). 中国人社会善念的心理结构.,(9), 1003−1017.]

Safran, J. D., & Segal, Z. V. (1990).New York: Basic Books.

Shapiro, S. L. (2009). Meditation and positive psychology. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.),. New York, NY: Oxford University Press.

Sharma, A., Dewangan, R. L., & Kong, F. (2017). Can wisdom be fostered: Time to test the model of wisdom.,(1), 1−17.

Sternberg, R. J., & Glück, J. (2021).Cambridge University Press.

van Doesum, N. J., van Lange, D. A. W., & van Lange, P. A. M. (2013). Social mindfulness: Skill and will to navigate the social world.,(1), 86−103.

Verhaeghen, P. (2019). The mindfulness manifold: Exploring how self-preoccupation, self-compassion, and self-transcendence translate mindfulness into positive psychological outcomes.,, 131−145.

Walsh, R. (2015). What is wisdom? Cross-cultural and cross-disciplinary syntheses.,(3), 278−293.

Wang., F. Y., & Zheng., H. (2014).. Shanghai: Shanghai Educational Publishing House.

[汪凤炎, 郑红. (2014).究. 上海: 上海教育出版社.]

Wang, Y., & Jiang, J. (2022). The effect of environmental disorderliness on variety seeking behavior and its mechanism.,(1), 78−90.

[王艳, 蒋晶. (2022). 环境无序性对消费者多样化寻求的影响及作用机制.,(1), 78−90.]

Wang, Y. M., Wang, Z. D., & Wang, F. Y. (2022). The relationship between mindfulness and wise reasoning among college students: The mediating role of personal growth initiative.,(1), 54−60.

[王伊萌, 王振东, 汪凤炎. (2022). 正念与大学生智慧推理的关系:个人成长主动性的部分中介作用.(1), 54−60.]

Wei, X. D., & Wang, F. Y. (2021). The influence of culture on wise reasoning in the context of self-friend conflict and its mechanism.,(11), 1244−1259.

[魏新东, 汪凤炎. (2021). 自我-朋友冲突情境下智慧推理的文化差异及其机制.,(11), 1244−1259.]

Yu, S., Rodriguez, M. A., Deng, Y., Xiao, L., & Liu, X. (2021). The Toronto Mindfulness Scale: Psychometric properties of the Chinese version.,, 1976−1984.

Zhang, H.-T., Feng, Z., & Hu. C. S. (2021). The traits-state of wisdom: Debate, integration and new perspective.(2), 504−511.

[张昊天, 冯哲, 胡超. (2021). 智慧的特质论与状态论: 分歧, 统整与新解.,(2), 504−511.]

Zhang, K., Shi, J., Wang, F., & Ferrari, M. (2022). Wisdom: Meaning, structure, types, arguments, and future concerns.. https://doi.org/10.1007/s12144-022- 02816-6

Zhou, H., & Long, L. R. (2004). Statistical remedies for common method biases.,(6), 942−950.

[周浩, 龙立荣. (2004). 共同方法偏差的统计检验与控制方法.,(6), 942−950.]

Do not think any virtue trivial, and thus neglect it: Serial mediating role of social mindfulness and perspective taking

WANG Yimeng1,2, ZHANG Jingmin1, WANG Fengyan1,2, XU Wentao2, LIU Weiting3

(1School of Psychology, Nanjing Normal University;2Institute of Moral Education, Nanjing Normal University, Nanjing 210097, China) (3School of Nursing, Anhui University of Chinese Medicine, Hefei 10369, China)

Mindfulness has roots in Eastern Buddhism and is generally defined as focusing one’s complete attention to experiences occurring in the present moment in a nonjudgmental or accepting way. The objective of mindfulness intervention is to first understand current experiences then gradually develop self-awareness and wisdom. Moreover, following Buddhist ethics, mindfulness predicts wisdom, which is linked with emphasis on individualized moral foundations of care, empathy, benevolence, and so on. Social mindfulness, as a positive quality and state behavior of mindful attention to others, may potentially affect the influence of mindfulness on wisdom by providing an indirect way to promote the common good. Moreover, social mindfulness involves minding the needs and interests of others in a way that honors the idea that most people prefer choosing for themselves. Based on this statement, the skill of processing the perspectives of others may lay the foundation for social mindfulness. Therefore, based on the above propositions, the hypothesis that mindfulness positively affects wisdom, mediated by perspective taking and social mindfulness, is proposed in this study.

Through three studies, the above hypothesis is examined. For Study 1 (n = 417), a self-rated wisdom, mindfulness, and social mindfulness questionnaire is adopted to investigate the link between trait mindfulness, wisdom, and social mindfulness. For Study 2 (n = 80), data on state mindfulness, social mindfulness, and wisdom are collected at three points using a switching replication experimental design, which further examines the influence of social mindfulness on the link between mindfulness and wisdom at the state level. For Study 3 (n = 412), social mindfulness is manipulated using the scenario simulation method, and the role of perspective taking is considered, which demonstrates the influence of mindfulness on wisdom through perspective taking and social mindfulness.

Results show multidimensional mindfulness, with awareness and acceptance, is positively correlated with increased social mindfulness and wisdom, thereby verifying the mediating role of social mindfulness. Mindfulness intervention can effectively initiate state mindfulness and simultaneously improve social mindfulness and wisdom within a short period. Manipulated social mindfulness can enhance the positive predicted effect of mindfulness on wisdom and verify the mediating role of social mindfulness. Evidence on the mediating effect of perspective taking and social mindfulness is provided in this study. Specifically, mindful individuals are likely to demonstrate benign attention in interpersonal interactions by perspective taking, thereby constructing a practical path to wisdom.

The theoretical model aims to complement and enrich the burgeoning mindfulness, wisdom, and morality literature. In studies 1 and 2, the standard finding (trait and state levels) that mindfulness triggers wisdom is replicated, and the correlation between mindfulness, social mindfulness, and wisdom is explored. A new perspective for improving individual wisdom is also provided. In summary, mindfulness positively influences wisdom through perspective taking and social mindfulness, thereby suggesting an indirect path from mindfulness to wisdom.

mindfulness, wisdom, social mindfulness, perspective-taking, generation Z

2022-05-11

* 国家自然科学基金面上项目(31971014)、2020年度江苏省第五期“333高层次人才培养工程”科研资助项目“文化对个体智慧表现的影响及机制”、2021年度博士学术新人计划项目以及2022年江苏省研究生科研与实践创新计划项目资助

汪凤炎, E-mail: fywangjx8069@163.com

B849: C091