医疗机构化妆品不良反应监测工作认知度调查研究

2023-04-10董薇范平平曲婷婷

董薇 范平平 曲婷婷

关键词:医疗机构;化妆品不良反应;监测工作;认知度

医疗机构作为直接接触化妆品不良反应患者的部门,对化妆品不良反应的鉴别、诊断、评价起到技术支撑作用。随着《化妆品监督管理条例》《化妆品不良反应监测管理办法》的颁布施行,明确了医疗机构是报告收集的重要渠道[1],应当建立与其诊疗范围相适应的化妆品不良反应监测制度,并确保监测制度有效执行。因此,提高医疗机构监测水平对全面、深入推进化妆品不良反应监测工作起到重要作用。大连市自2014年开展化妆品不良反应监测工作,最初就是以医疗机构监测哨点的形式建立监测体系网络。随着近几年化妆品不良反应监测工作推进,医疗机构的参与度、报告积极性有所提升,但监测工作中仍然存在一些问题。本文通过对大连市14家市管医疗机构皮肤科对化妆品不良反应监测工作认知度的调查,分析医疗机构对化妆品不良反应监测工作中存在的问题,探索化妆品不良反应监测工作方向,为更加科学合理的开展化妆品不良反应监测工作提供参考。

01资料与方法

1.1一般资料

采取填写调查问卷方式,选取对大连市市管14家医疗机构皮肤科进行调研。14家医疗机构全部为三级医院。其中皮肤病专科医院1家,综合类医院13家,国家第二批化妆品不良反应监测评价基地1家,省级化妆品不良反应监测哨点医院2家。

1.2调研对象

研究对象为14家医疗机构化妆品不良反应监测工作负责人或皮肤科负责人填写《医疗机构化妆品不良反应监测工作认知度调查问卷》。

1.3调研内容

研究医疗机构化妆品不良反应监测制度建设情况,目前化妆品不良反应监测工作开展情况,以及化妆品不良反应监测工作存在的问题等。

1.4统计方法

使用Excel对数据进行统计分析,描述被调查者对化妆品不良反应监测工作认知情况。

02结果

2.1医疗机构皮肤科基本情况

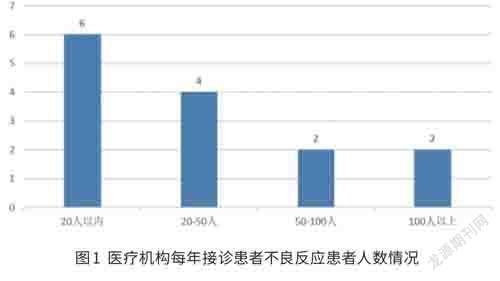

14家医疗机构皮肤科每年接诊疑似化妆品不良反应患者的人数在20人以内有6家(占比42.86%);每年接诊疑似化妆品不良反应患者的人数在20~50人的有4家(占比28.57%);每年接诊疑似化妆品不良反应患者的人数在50~100人的有2家(占比14.29%);每年接诊疑似化妆品不良反应患者的人数在100人以上的有2家(占比14.29%),其中1家医疗机构为皮肤病专科医院,1家医疗机构为三级甲等综合医院,是国家第二批化妆品不良反应监测评价基地,且这2家医疗机构均为省级化妆品不良反应监测哨点医院,两家医疗机构在皮肤专业方面均有较强的综合实力,人员、设备配备充足,从事监测工作的人员水平较高,在化妆品不良反应判定方面较专业。具体如图1所示。

2.2医疗机构化妆品监测工作开展情况

2.2.1监测制度建设

14家医疗机构已建立监测制度的有9家(占64.29%),其中1家设有奖励机制,将化妆品监测工作纳入医院绩效考核。

2.2.2监测人员配备

14家医疗机构全部配备监测人员,配备1~3名监测人员的机构有13家(占比92.86%),配备4~6名监测人员的机构有1家(占比7.14%)。具体如图2所示。

2.2.3报告收集上报情况

14家医疗机构中已经开始收集上报不良反应报告的有7家(占比50%)。

2.2.4化妆品不良反应培训情况

14家医疗机构中每年开展1~2次化妆品不良反应或皮肤病相关知识培训的有9家(占比64.29%),每年开展3~6次培训的有2家(占比14.29%),从未开展过相关知识培训的有3家(占比21.43%)。具体如图3所示。

统计培训形式,其中以院内讲座形式最多见(占比64.29%),其次为医院微信公众号(占比35.71%),以其他形式,如线上培训、科室会议等形式开展(占比28.57%);通过媒体、报纸、杂志等形式开展(占比21.43%)。具体如图4所示。

2.3影响医疗机构开展化妆品不良反应监测工作的因素

统计结果显示,14家医疗机构认为开展化妆品不良反应监测工作主要的困难排在前五位的分别是:患者不配合(占比85.71%),医护人员工作繁忙和化妆品产品信息难以获得(分别占比64.29%),医护人员对相关法律法规认识不到位(占比42.86%),医院对化妆品不良反应监测工作重视程度不够(占比35.71%)。具体如图5所示。

开展化妆品不良反应监测工作最主要的影响因素,医疗机构选择最多的为宣传培训和资金支持,分别有5家(占比35.71%),选择技术指导的有4家(占比28.57%)。具體如图6所示。

在参与化妆品监测相关工作方面,医疗机构希望参与公众宣传教育的最多(占比92.86%);其次为希望参与化妆品不良反应报告收集(占比85.71%);希望参与相关课题研究(占比64.29%)。具体如图7所示。

在化妆品不良反应监测工作意义方面,认为通过化妆品不良反应监测可以发现产品质量问题,为监管提供参考依据的占比92.86%,为公众合理选择化妆品提供依据的占比78.57%,可以促进化妆品行业健康发展,促进企业改善产品成分,改进生产工艺的占比71.43%。具体如图8所示。

03讨论

3.1加快制度建设,完善奖惩机制

调查结果显示,14家市管医疗机构中,有9家建立了化妆品不良反应监测制度,其中仅1家建立了奖励机制,将化妆品不良反应监测工作纳入到年终考核中。部分医疗机构对化妆品不良反应监测工作重视度不够,相关制度未建立完善,建议医疗机构尽快建立符合本院工作实际的监测工作制度,如监测报告制度、宣传培训制度、档案管理制度等[2],同时配套建立相应的奖惩机制,则有助于促进监测工作切实落地。

3.2增加人员配备,成立监测工作小组

14家医疗机构中虽然有半数医疗机构表示已开展化妆品不良反应报告收集工作,但实际报告数量少,临床漏报率较高。在人员配备方面也较为欠缺,仅1家医疗机构配备了4~6名监测人员,其余均少于4人,未做到皮肤科相关医务人员全覆盖。同时,调查结果显示,医疗机构开展化妆品不良反应监测工作面临的困难中,医护人员工作繁忙占比较高。皮肤科医生每日接诊大量患者,医生主要精力在疾病诊治上,填报化妆品不良反应报告的时间及精力有限。针对这种情况,建议医疗机构成立监测工作小組,可将科室内护士、实习学生等人员纳入监测工作中,增加人员配备,减轻医生工作压力。

3.3优化工作流程,简化报告内容

调查结果显示,在医疗机构开展化妆品不良反应监测工作面临的困难中,最主要的困难为患者的不配合(占比85.71%),其次为化妆品产品信息难以获得,填写报告费时费力(占比64.29%)。因大部分患者缺少化妆品不良反应相关知识,在发生化妆品不良反应就诊时一般不会携带产品包装,无法准确提供化妆品信息。部分患者通过网络平台、微商、代购或在美容机构购买使用的化妆品存在信息不全甚至无相关标识的情况,导致化妆品信息难以追溯。医护人员在监测系统填报不良反应报告时,因需要准确识别并填写化妆品注册证号(备案号)、生产厂家、批号等信息,导致填写报告费时费力且准确度不高。针对这种情况,建议监测评价机构尽量简化报告内容及流程,可考虑通过线上小程序等方式收集报告,代替传统纸质报告,同时提供简便快捷的化妆品信息查询方式,方便临床进行填报。

3.4加大培训力度,提高责任意识及报告水平

近年来,国家陆续出台了《化妆品监督管理条例》《化妆品不良反应监测管理办法》等监测相关法律法规,调查结果显示,医护人员对法规认识不足(占比42.86%),医护人员不了解如何上报(占比21.43%)。14家医疗机构中,从未开展过相关知识培训的有3家(占比21.43%),每年开展1~2次培训讲座的仅有9家(占比64.29%)。这表明医疗机构开展相关知识讲座的频率较低,医护人员缺乏相关的监测知识培训,导致报告责任意识和专业水平欠缺,直接影响了不良反应报告的数量和质量。建议医疗机构增加院内培训,通过多种渠道、多形式开展化妆品不良反应等相关知识培训,侧重法规普及、不良反应报告范围及收集方式、监测系统使用等操作性较强的内容,增加医护人员的重视程度,提高监测人员的报告意识和水平[3]。

3.5多方联动,丰富化妆品监测工作内涵

通过调查了解到,医疗机构在参与化妆品不良反应监测工作方面,最感兴趣的内容为公众化妆品知识宣传教育,其次为不良反应报告收集、相关内容,进行课题研究。在监测工作开展意义方面,认为通过化妆品不良反应监测可以发现产品质量问题,为化妆品监管提供参考依据的占比最高,其次是为公众合理选择化妆品提供依据,再次是促进化妆品行业发展,促进企业改善产品成分,改进生产工艺。这表明为进一步激发医疗机构监测工作的积极性,需要医疗机构、市级监测机构,市场监管部门,卫生行政部门多方联动、配合,出台配套的监测实施细则和工作指南,明确并细化各方监测工作职责,充分发挥化妆品不良反应监测工作的多方面意义。

04结语

化妆品不良反应监测是保障化妆品上市后安全的重要手段,医疗机构开展化妆品不良反应监测是获得化妆品不良反应信息的重要方式。此次调研,通过调查问卷对大连市市管14家医疗机构的化妆品不良反应监测工作认知情况进行研究,了解我市医疗机构对化妆品不良反应监测工作的认知度,分析当前医疗机构化妆品不良反应监测工作存在的问题,探讨医疗机构监测工作方向,为进一步全面推进化妆品不良反应监测工作提供参考和依据。