跨学科主题学习视角下的“地理+语文”教学实践探究

2023-04-09罗春宇

罗春宇

摘 要:培养“全面发展的人”这一中国学生发展核心素养反映了我国教育对基础教育的核心要求。地理学科兼具自然科学与人文社会科学特性,其特殊的学科性质决定了它与其他学科的紧密联系,因此,地理学科借助多学科的思维和分析方法进行教学是提升学生综合能力的有效途径。在保障地理学习为主导的前提下,尝试“地理+语文”跨学科主题学习的实践探索,并以初中地理“长江”一课为例,创设語文诗词与地理学习相链接的学科融合情景,以此为基础设计教学过程,有效培养学生综合、辩证思维能力,以期为跨学科主题学习的实施提供路径参考。

关键词:跨学科主题学习;地理+语文;教学设计

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2023)04-0016-04

我们所面对的现实世界和现实问题是不分学科的,需要将不同学科的知识和方法融会贯通来认识这个世界,探究现实问题。在学校教学中各学科相对独立,使学生的知识结构相对碎片化,导致学生难以综合地分析现实情境问题。《义务教育地理课程标准(2022年版)》明确提出“地理课程跨学科主题学习的课时容量不少于本课程总课时的10%”[1]。笔者以粤人版八年级上册“长江”一课为例,遵循义务教育地理课程标准要求,融合语文诗词,以古诗词串联起“长江”一课的地理知识点,探讨“地理+语文”跨学科主题学习的教学实践途径。

一、“地理+语文”跨学科主题学习的依据与意义

1.满足中国学生发展核心素养的要求

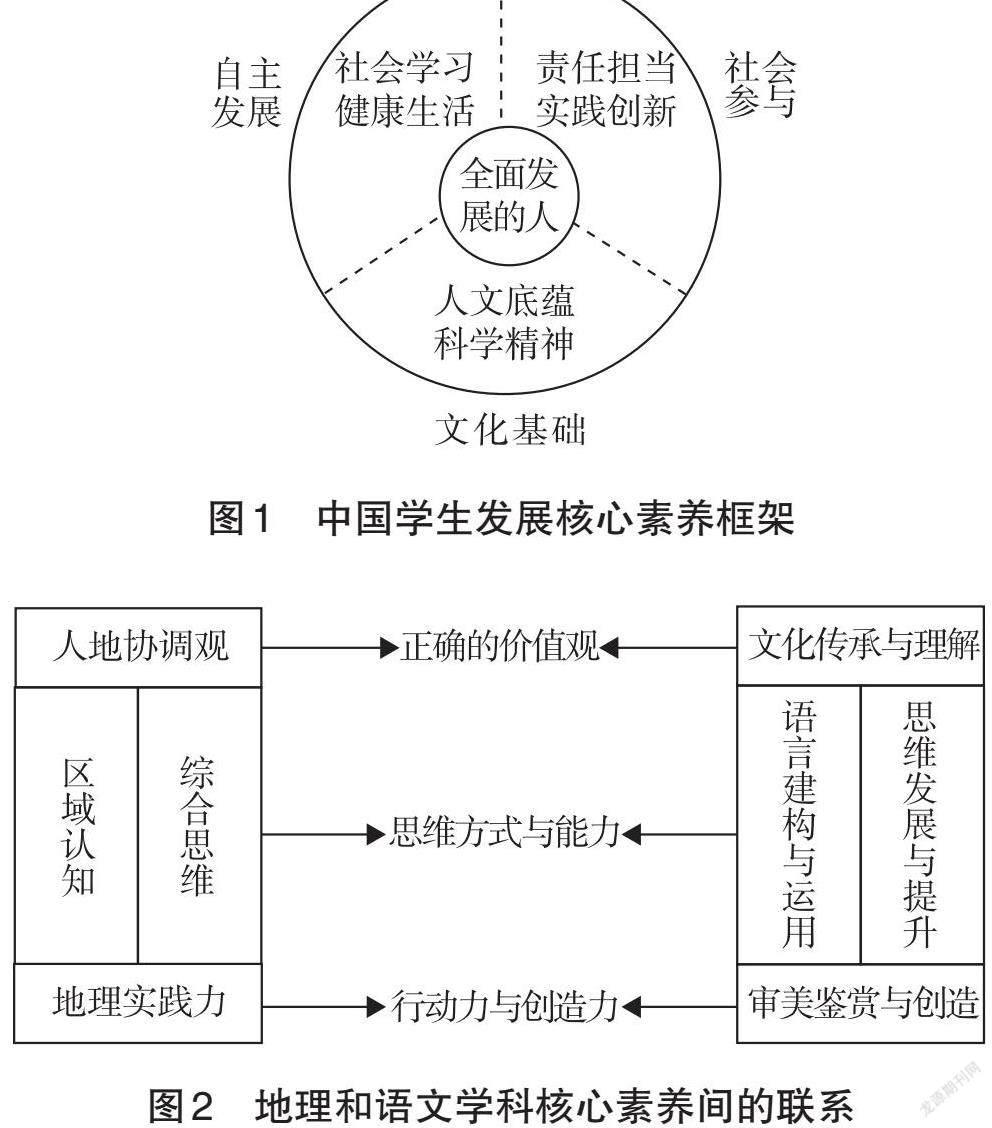

中国学生发展核心素养的核心主旨是培养“全面发展的人”,这是每个学生都应具有的素养,具体包括人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新六大素养。其中,人文底蕴细化为人文沉淀、人文情怀和审美情趣三个基本要点,要求学生积累古今人文领域基本知识和成果,能理解和掌握人文思想中所蕴含的认识方法和实践方法;具有发现、感知、欣赏、评价美的意识和基本能力,具有艺术表达和创意表现的兴趣和意识等。科学精神具体细化为理性思维、批判质疑和勇于探索三个基本要点,要求学生能运用科学的思维方式认识事物和解决问题。如果将地理学科具有的科学精神和语文学科具有的人文底蕴相互融合,可以共同促进学生的科学与人文素养发展。

2.实现跨学科素养的联结

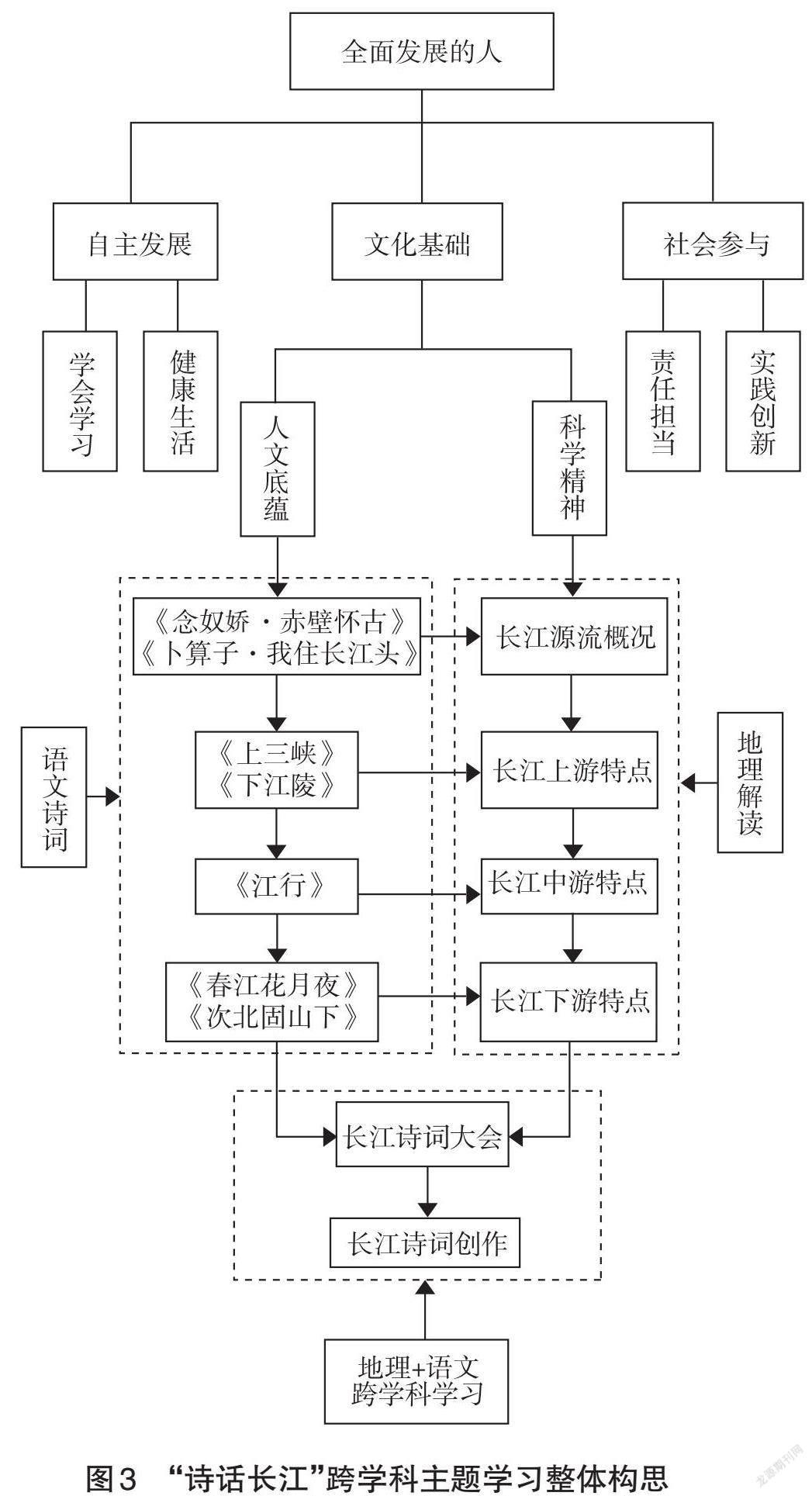

地理学是一门综合性学科,兼有自然科学和社会科学的性质。语文学科具有人文性和工具性相统一的特点。地理和语文共有综合性、思想性、生活性和实践性等特点,这也成为它们融合的重要保障[2]。《普通高中课程方案和课程标准(2017年版)》提出地理学科核心素养主要包括人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力,语文学科素养包括文化传承与理解、语言建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造。地理学科核心素养与语文核心素养间存在关联性,将语文素材融入地理教学,可以发挥地理学科和语文学科的协同效应(图1)。地理学科与语文学科的联动可以提高学生语文鉴赏能力,在对语文材料的地理解读中能加深对地理知识、地理现象、地理原理与规律的理解与掌握,有效提升学生综合思维能力,让课堂更具趣味性,也让学生对一些关键知识有更深理解(图2)。但在“地理+语文”的跨学科教学中,授课素材和情境的选择应凸显地理课程的重点,即突出“是什么?在哪里?为什么?有何影响?怎么办?”在古诗词鉴赏过程中尤其要注意不要过多地探索作者的“内心情感”,否则会更像语文课[3]。

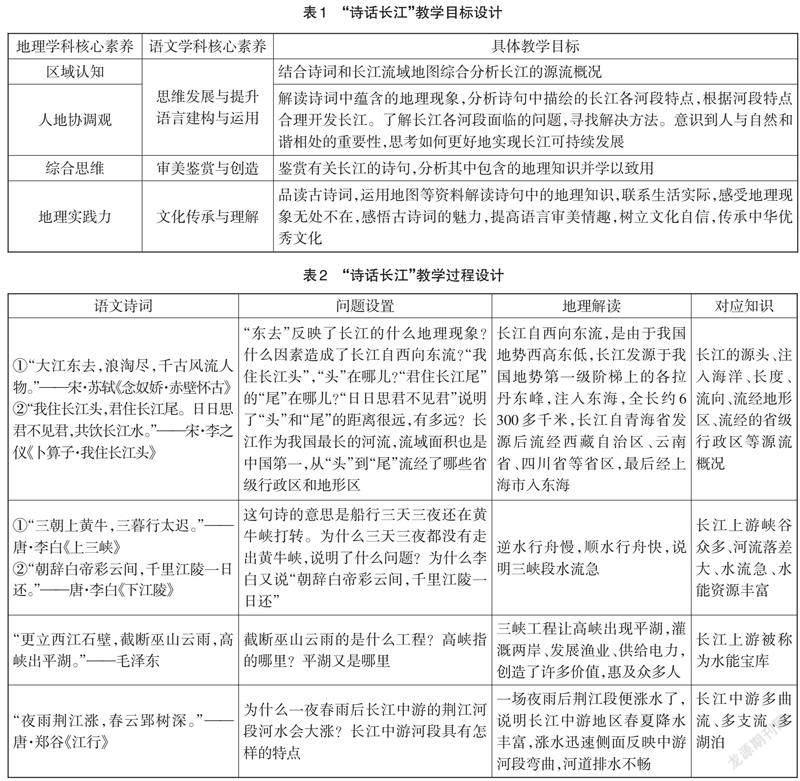

二、“诗话长江”跨学科主题学习设计整体构思

以粤人版八年级上册地理“长江”一课为例,以地理学习方式为支撑,发挥地理学科的自然科学属性,同时挖掘人文科学素材,即融入具有人文底蕴的语文诗词,二者相辅相成,融会贯通,实现语文学科与地理学科的有效链接。在教学设计中,充分挖掘与长江有关且蕴含地理现象和哲理的诗词,融入本课的学习中,以地理的角度解读诗词。“地理+语文”的跨学科学习方式可以有效培养学生综合思维能力,训练学生辩证、客观地看待地理事物的能力,并且学会分析地理现象的成因,加深对地理知识的理解。“诗话长江”整体设计思路如图3所示。

三、“诗话长江”跨学科主题学习设计基础分析

1.课标与教材分析

《义务教育地理课程标准(2022年版)》要求运用地图和相关资料,描述长江的特点,举例说明其对经济发展和人们生活的影响[1]。

“长江”一课是粤教版八年级上册地理第二章“中国的自然环境”中第三节“河流”第三课时的内容。本节课的知识主要包括:①长江的源流概况;②长江上、中、下游的分段及自然特征、利用价值、问题及治理方法。

本节内容起着承上启下的作用,有着非常重要的地位,具体表现如下:一方面,关于长江的位置、地形、气候及河流特征等不仅与前面所学的中国的地形、气候、河流等关系密切,还与后面将要学习的中国的交通、中国的水资源、中国区域地理等知识关系紧密;另一方面,长江流域是我国最重要的河流,对于长江概况和开发利用的学习,将进一步提升学生读图、绘图和分析地图的能力,提升学生对已学知识的应用能力,实现学生对所学知识和已有知识的迁移、巩固。本课在识记必要知识点的同时,还需将重心放在培养学生的地理思维上,引导学生关注自然与社会的关系,逐步形成人地协调与可持续发展的价值观。

2.学情分析

从知识储量来看,学生已学过有关地图、地形、气候和河流等方面的知识。在本章“中国的河流”第一课时中,他们已初步掌握河流的分布和分类、水文特征、水系特征等方面的知识,在第二课时“黄河”中已经了解对具体河流的分析方法。因此,对于学生来说,本节课是前一节课知识的延续。但是长江流域面积宽广,其范围内地理差异巨大,学生的生活经历有限,对有关长江的地理现象、地理原理等认识有限,这也是本课的一个学习难点。

从学习兴趣来看,学生对江河湖海的学习兴趣浓厚,也有一定的语文诗词审美能力。本节课适度融合语文诗词,“讲语文”和“学地理”相结合,方式新颖,从而激发学生学习兴趣,有效提高学生学习积极性。

从学习能力来看,学生经过一年的地理学习已具备基础的读图分析能力、概括归纳能力,能在教师的引导和帮助下解决一些地理疑难问题。

四、“诗话长江”跨学科主题学习目标与教学过程设计

1.教学目标设计

根据课标分析、教材分析和学情分析,确定教学目标(表1)。

2.教学过程设计

教学过程设计如表2所示。

五、结语

本节课运用语文诗词串联起“长江”一课的地理知识点,引导学生解读诗词,学习地理知识。通过精美的地理图片,让学生直观感知诗词中描绘的地理景观,具有趣味性,大大提高课堂丰富度。通过对诗词的鉴赏和解读,学生加深了对一些关键性地理知识的理解和记忆,教学效果极大提升。

通过本课的课堂教学实践进一步验证了跨学科主题学习在地理教学中运用的可行性和重要性,跨学科主题学习可以培养学生的综合思维,强化学生地理学科核心素养。跨学科学习并不否定学科性质,即“地理+语文”认可两个科目各自的独立性,但在教学实践中应主次分明,“地理+语文”以地理为本,融入语文诗词,创造性地解决语文诗词情景中的地理问题,使得地理与语文建立有效链接。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育地理课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 杜二敏.“地理+语文”学科融合的教学探索[J].中学地理教学参考(下半月),2022(8):30-32.

[3] 张晶妍.品“文”说“理”——初中地理与语文的学科联动[J].地理教育,2022(S2):53-55.